现代汉语介词连词共15页文档

- 格式:ppt

- 大小:2.87 MB

- 文档页数:15

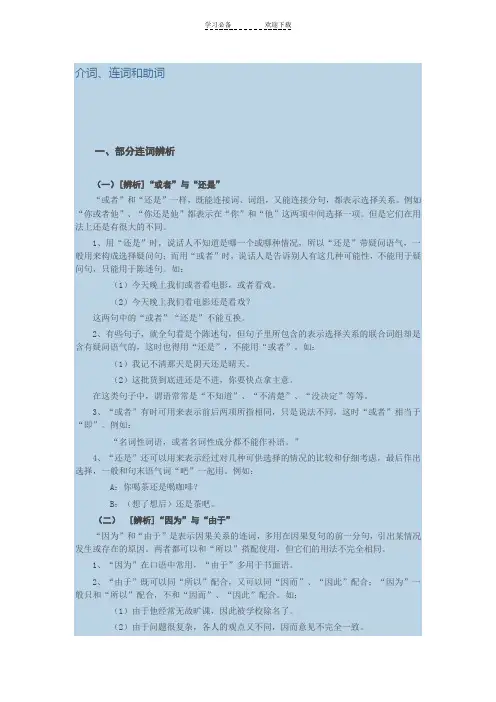

介词、连词和助词一、部分连词辨析(一)[辨析]“或者”与“还是”“或者”和“还是”一样,既能连接词、词组,又能连接分句,都表示选择关系。

例如“你或者他”、“你还是他”都表示在“你”和“他”这两项中间选择一项。

但是它们在用法上还是有很大的不同。

1、用“还是”时,说话人不知道是哪一个或哪种情况,所以“还是”带疑问语气,一般用来构成选择疑问句;而用“或者”时,说话人是告诉别人有这几种可能性,不能用于疑问句,只能用于陈述句。

如:(1)今天晚上我们或者看电影,或者看戏。

(2)今天晚上我们看电影还是看戏?这两句中的“或者”“还是”不能互换。

2、有些句子,就全句看是个陈述句,但句子里所包含的表示选择关系的联合词组却是含有疑问语气的,这时也得用“还是”,不能用“或者”。

如:(1)我记不清那天是阴天还是晴天。

(2)这批货到底进还是不进,你要快点拿主意。

在这类句子中,谓语常常是“不知道”、“不清楚”、“没决定”等等。

3、“或者”有时可用来表示前后两项所指相同,只是说法不同,这时“或者”相当于“即”。

例如:“名词性词语,或者名词性成分都不能作补语。

”4、“还是”还可以用来表示经过对几种可供选择的情况的比较和仔细考虑,最后作出选择,一般和句末语气词“吧”一起用。

例如:A:你喝茶还是喝咖啡?B:(想了想后)还是茶吧。

(二)[辨析]“因为”与“由于”“因为”和“由于”是表示因果关系的连词,多用在因果复句的前一分句,引出某情况发生或存在的原因。

两者都可以和“所以”搭配使用,但它们的用法不完全相同。

1、“因为”在口语中常用,“由于”多用于书面语。

2、“由于”既可以同“所以”配合,又可以同“因而”、“因此”配合;“因为”一般只和“所以”配合,不和“因而”、“因此”配合。

如:(1)由于他经常无故旷课,因此被学校除名了。

(2)由于问题很复杂,各人的观点又不同,因而意见不完全一致。

3、“由于”引出的偏句不能放在后一分句中,而“因为”可以。

现代汉语连词意义及用法总结(论文)帕提曼·吾布力卡斯木连词连词是用来连接词与词、词组与词组、句子与句子,表示某种逻辑关系的虚词。

连词可以表并列、承接、转折、因果、选择、假设、比较、让步、递进、条件、目的等关系。

一般说来,连词有很多是由副词、介词发展而来的;很多副词、介词又是由动词发展而来。

所以动词、介词、连词需要区别。

和=跟、=与、=及、=同<方>。

表示并列关系、联合关系。

车上装的是机器和材料。

他的胳膊和大腿都受伤了。

工人和农民都是国家的主人。

工业与农业。

批评与自我批评。

我同你一起去。

图书、仪器、标本及其他。

(注意:用“及”连接的成分多在词义上有主次之分,主要成分放在“及”的前面)以及连接并列的词或词组(“以及”前面往往是主要的):院子里种着大丽花、矢车菊、夹竹桃以及其他的花木。

既=既然既来之,则安之。

既然他不愿意,那就算了吧。

既然知道做错了,就应该赶紧纠正。

你既然一定要去,我也不便阻拦。

既要做,就一定要做好。

既然这样,还不去做?用在上半句话里,下半句话里往往用副词就、也、还跟他呼应,表示先提出前提,而后加以推论。

既然。

就。

既然。

也。

既然。

还。

继而=既而先是惊叹,既而大家一起欢呼起来。

人们先是一惊,继而哄堂大笑。

先是一个人领唱,继而全体跟着一起唱。

表示紧随在某一情况或动作之后。

而1、连接动词、形容词、词组、分句。

(1)连接语意相承的成分。

伟大而艰巨的任务。

战而胜之,取而代之,我们正从事一个伟大的事业,而伟大的事业必须有最广泛的群众的参加和支持。

(2)连接肯定和否定相互补充的成分:此种花香浓而不烈,清而不淡。

马克思主义叫我们看问题不要从抽象的定义出发,而要从客观存在的事实出发。

有转折的意思。

(3)连接语意相反的成分,表转折:如果能集中生产而不集中,就会影响改进技术、提高生产。

(4)连接事理上前后相因的成分:因困难而畏惧而退却而消极的人,不会有任何成就。

2、有“到”的意思。

一而再,再而三。

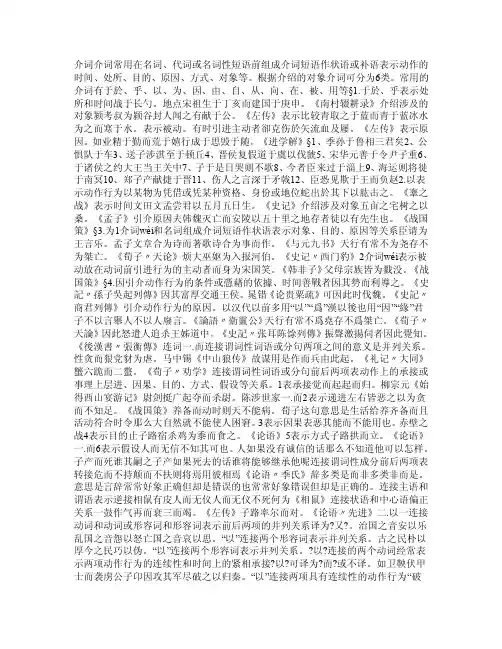

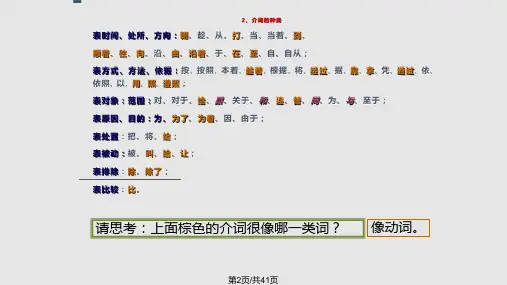

介词介词常用在名词、代词或名词性短语前组成介词短语作状语或补语表示动作的时间、处所、目的、原因、方式、对象等。

根据介绍的对象介词可分为6类。

常用的介词有于於、乎、以、为、因、由、自、从、向、在、被、用等§1.于於、乎表示处所和时间战于长勺。

地点宋祖生于丁亥而建国于庚申。

《南村辍耕录》介绍涉及的对象颍考叔为颍谷封人闻之有献于公。

《左传》表示比较青取之于蓝而青于蓝冰水为之而寒于水。

表示被动。

有时引进主动者卻克伤於矢流血及屦。

《左传》表示原因。

如业精于勤而荒于嬉行成于思毁于随。

《进学解》§1、季孙于鲁相三君矣2、公惧队于车3、送子涉淇至于顿丘4、晋侯复假道于虞以伐虢5、宋华元善于令尹子重6、于诸侯之约大王当王关中7、子于是日哭则不歌8、今者臣来过于淄上9、海运则将徙于南冥10、郑子产献捷于晋11、伤人之言深于矛戟12、臣恐见欺于王而负赵2.以表示动作行为以某物为凭借或凭某种资格、身份或地位蛇出於其下以肱击之。

《鞌之战》表示时间文田文孟尝君以五月五日生。

《史记》介绍涉及对象五亩之宅树之以桑。

《孟子》引介原因夫韩魏灭亡而安陵以五十里之地存者徒以有先生也。

《战国策》§3.为1介词wèi和名词组成介词短语作状语表示对象、目的、原因等关系臣请为王言乐。

孟子文章合为诗而著歌诗合为事而作。

《与元九书》天行有常不为尧存不为桀亡。

《荀子〃天论》烦大巫妪为入报河伯。

《史记〃西门豹》2介词wéi表示被动放在动词前引进行为的主动者而身为宋国笑。

《韩非子》父母宗族皆为戮没。

《战国策》§4.因引介动作行为的条件或憑藉的依據、时间善戰者因其勢而利導之。

《史記〃孫子吳起列傳》因其富厚交通王侯。

晁错《论贵粟疏》可因此时伐魏。

《史記〃商君列傳》引介动作行为的原因。

以汉代以前多用“以”“爲”漢以後也用“因”“緣”君子不以言舉人不以人廢言。

《論語〃衛靈公》天行有常不爲堯存不爲桀亡。

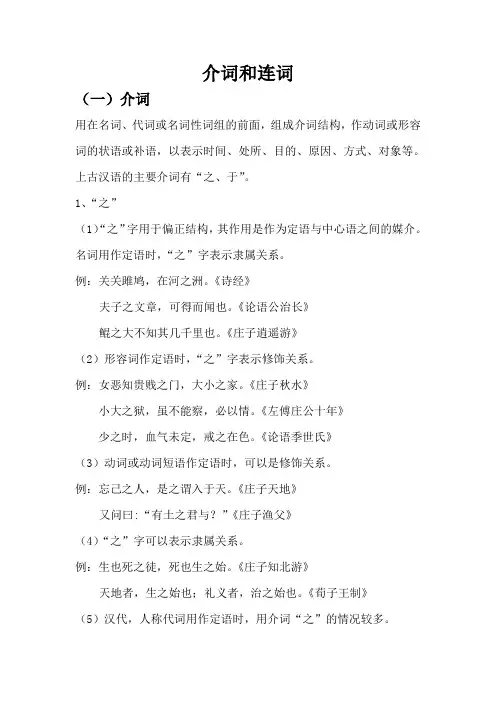

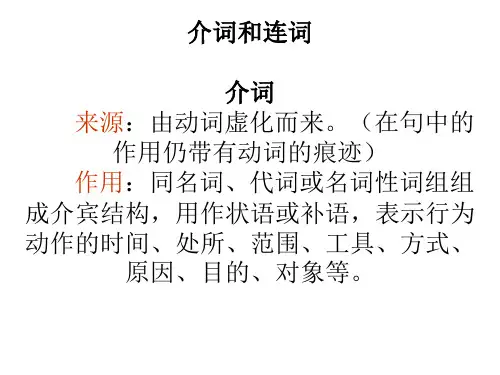

介词和连词(一)介词用在名词、代词或名词性词组的前面,组成介词结构,作动词或形容词的状语或补语,以表示时间、处所、目的、原因、方式、对象等。

上古汉语的主要介词有“之、于”。

1、“之”(1)“之”字用于偏正结构,其作用是作为定语与中心语之间的媒介。

名词用作定语时,“之”字表示隶属关系。

例:关关雎鸠,在河之洲。

《诗经》夫子之文章,可得而闻也。

《论语公治长》鲲之大不知其几千里也。

《庄子逍遥游》(2)形容词作定语时,“之”字表示修饰关系。

例:女恶知贵贱之门,大小之家。

《庄子秋水》小大之狱,虽不能察,必以情。

《左傅庄公十年》少之时,血气未定,戒之在色。

《论语季世氏》(3)动词或动词短语作定语时,可以是修饰关系。

例:忘己之人,是之谓入于天。

《庄子天地》又问曰:“有土之君与?”《庄子渔父》(4)“之”字可以表示隶属关系。

例:生也死之徒,死也生之始。

《庄子知北游》天地者,生之始也;礼义者,治之始也。

《荀子王制》(5)汉代,人称代词用作定语时,用介词“之”的情况较多。

例:恐阿大非尔之友。

《世说新语》今子一朝及此,我之罪也。

《唐陈翰异闻集李娃传》(6)和人称代词“谁”相反。

“谁”字用作定语时,一般要加“之”。

例:吾不知谁之子,象帝之先。

《老子》(7)“子”字是对人的尊称。

它不是代词,而是名词。

所以当它用作定语时,后面一般要加“之”字。

例:今子之言,大而无用,众所同去也。

《庄子逍遥游》许子之德,不足以自反邪?《庄子逍遥游》今子外乎子之神,劳乎子之形。

《庄子逍遥游》(8)若偏正结构是四个字,定语为双音节时,一般要用“之”字。

若偏正结构只有两个字,一般不用“之”字。

例:恐没世不复见如此人。

《世说新语》吴门中久不见如此人。

《世说新语》王敬仁是超悟人。

《世说新语》(9)偏正结构,而定语又是双音节时,不能不省略“之”字。

例:与君离别意,同是宦游人。

《王勃送杜少府之任蜀州》浮云游子意,落日故人情。

《王维送梓州李使君》2、“于”主要有七种用法。

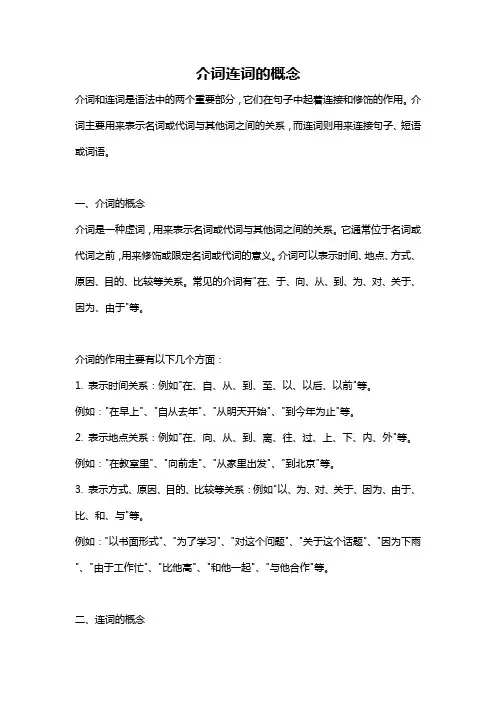

介词连词的概念介词和连词是语法中的两个重要部分,它们在句子中起着连接和修饰的作用。

介词主要用来表示名词或代词与其他词之间的关系,而连词则用来连接句子、短语或词语。

一、介词的概念介词是一种虚词,用来表示名词或代词与其他词之间的关系。

它通常位于名词或代词之前,用来修饰或限定名词或代词的意义。

介词可以表示时间、地点、方式、原因、目的、比较等关系。

常见的介词有"在、于、向、从、到、为、对、关于、因为、由于"等。

介词的作用主要有以下几个方面:1. 表示时间关系:例如"在、自、从、到、至、以、以后、以前"等。

例如:"在早上"、"自从去年"、"从明天开始"、"到今年为止"等。

2. 表示地点关系:例如"在、向、从、到、离、往、过、上、下、内、外"等。

例如:"在教室里"、"向前走"、"从家里出发"、"到北京"等。

3. 表示方式、原因、目的、比较等关系:例如"以、为、对、关于、因为、由于、比、和、与"等。

例如:"以书面形式"、"为了学习"、"对这个问题"、"关于这个话题"、"因为下雨"、"由于工作忙"、"比他高"、"和他一起"、"与他合作"等。

二、连词的概念连词是一种虚词,用来连接句子、短语或词语,使其成为一个完整的句子。

连词可以连接并列的词、短语或句子,也可以连接主从复合句中的主句和从句。

常见的连词有"和、或、但、因为、所以、然而、而且、既然、只要、如果"等。

连词的作用主要有以下几个方面:1. 连接并列的词、短语或句子:例如"和、或、但"等。

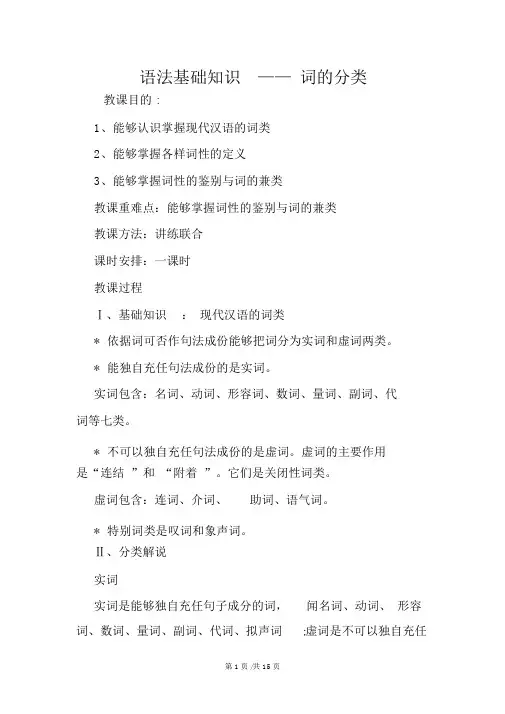

语法基础知识——词的分类教课目的 :1、能够认识掌握现代汉语的词类2、能够掌握各样词性的定义3、能够掌握词性的鉴别与词的兼类教课重难点:能够掌握词性的鉴别与词的兼类教课方法:讲练联合课时安排:一课时教课过程Ⅰ、基础知识:现代汉语的词类*依据词可否作句法成份能够把词分为实词和虚词两类。

*能独自充任句法成份的是实词。

实词包含:名词、动词、形容词、数词、量词、副词、代词等七类。

*不可以独自充任句法成份的是虚词。

虚词的主要作用是“连结”和“附着”。

它们是关闭性词类。

虚词包含:连词、介词、助词、语气词。

*特别词类是叹词和象声词。

Ⅱ、分类解说实词实词是能够独自充任句子成分的词,闻名词、动词、形容词、数词、量词、副词、代词、拟声词;虚词是不可以独自充任句子成分的词,有介词、连词、助词、语气词。

一、实词的分类(一 )名词1、定义:名词是表示人、事物、时间、地方或方向的词。

2、分类:一般名词、会合名词、抽象名词、专闻名词、时间名词、地方名词方向名词。

3、语法特色: (1)名词前能够加表示物量的数目短语来修饰限制。

(2)一般不受副词(如“不”、“很”)修饰,两种状况可以构成“副 +名”构造:对举或连说的格式中 ;表示变化发展的句子。

(3) 常做主语、宾语、定语。

(4)一般不可以重叠。

4、小类特色: (1)一般名词、会合名词、抽象名词所用的量词有差别。

(2)专闻名词前一般不可以加数目词。

(3)时间名词还能够做状语。

(4)方向名词可单用,也能够构成方向短语。

(二 )动词1、定义:动词是表示动作、行为、心理活动和变化、存在、消逝的词。

2、分类:一般动词、心理动词、存现动词、判断动词、助动词、趋势动词、使令动词3、语法特色: (1)能受副词修饰,但除心理动词、助动词外不可以受程度副词(如“很”)修饰。

(2)能够带动向助词“着、了、过”。

(3)常做谓语或谓语中心。

(4)一些动词能够按AA 或ABAB 形式重叠。

第 2页 /共 15页4、小类特色: (1)一般动词能够分为及物动词和不及物动词。

(完整版)现代汉语词类第三节词类⼀、什么是词词是最⼩的、⾳义结合定型的、能够独⽴地⽤于造句或组成词组的语法单位。

作为语法单位,它都有⾃⼰的确定的读⾳和意义,⽽且读⾳和意义的结合是固定的。

前⾯已经讲过,语素和语素组也有⾃⼰的确定的读⾳和意义,但词跟语素和语素组不同,词是可以“⽤于造句或组成词组”的语⾔单位,⽽且能“独⽴运⽤”,也就是说,它可以独⽴地充当句⼦或词组的⼀个成分。

⽐如:(1)我们热爱祖国。

这⼀句是由“我们”“热爱”“祖国”3个词组成的,这3个词是独⽴运⽤于造句的最⼩的语⾔单位。

这3个词还可以独⽴运⽤于别的句⼦中,例如:⼈民热爱祖国。

我们的祖国越来越强⼤。

祖国是我们的坚强后盾。

词与语素、语素组的区别,在于能否“独⽴运⽤”。

⽐如:(4)⼈不能离群索居。

(“⼈”是⼀个词)(5)我们热爱⼈民。

(“⼈”“民”都是语素,“⼈民”是⼀个词)(6)我们要爱护⼈民币。

(“⼈”“民”“币”都是语素,“⼈民”是语素组,“⼈民币”是⼀个语素组,也是⼀个词)“⾰命性”3个语素、2个语素组、1个词词与词组的区别,在于是否“最⼩”。

所谓最⼩,是指这样⼏种情况:⼀是指“⼈、⼭、⼿”这样的单⾳节词,它们本⾝能独⽴运⽤,但不能再分。

⼆是分开后各部分都不能独⽴运⽤,如“葡萄、语⾔”。

三是分开后有⼀部分不能独⽴运⽤,如“⼈民、学习”。

四是分开后各部分虽然都能独⽴运⽤,但意义与整体运⽤时不⼀样了,如:东西、开关、⽭盾、⿊板、⽩菜、⼤⽶、⽕车”等。

(⽣产:⼈们使⽤⼯具来创造各种⽣产资料和⽣活资料。

⽣:⽣育、出⽣。

)五是像“站岗、理发、洗澡”之类的,有时合⽤,有时分⽤,分⽤时意义也不变,如“站好最后⼀班岗、理完发去书店”。

这种情况⼀般认为合⽤时是词,分⽤时是词组。

区分词和词组,可以从三个⽅⾯来看:第⼀,从意义上看,词的意义是单⼀的,是语素意义的有机融合,⽽不是语素意义的简单相加。

如“⿊板”是指这种教学⽤具,⽤⽊头和玻璃制成可以在上⾯⽤粉笔写字的⿊⾊平板,不是任何⼀块涂成⿊⾊的板⼦都叫⿊板,所以是词;⽽“⿊布”就是⿊颜⾊的布。

【最新推荐】怎样区分介词和连词-精选word文档

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!

== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==

怎样区分介词和连词

介词和连词

1.和、跟、同、与

有时是连词、有时是介词,属兼类词,很难区别。

如:

①弟弟跟妹妹走了。

(连词)

②弟弟跟妹妹借书。

(介词)

区别的方法有三点:

(1)连词前后成分平等,可以互换位置而语义基本不变。

而介词前后成分有主有次,不能互换,否则意思全变了。

如:

①弟弟跟妹妹走了。

= 妹妹跟弟弟走了。

②弟弟跟妹妹借书。

≠ 妹妹跟弟弟借书。

(2)如果谓语前面可插入"都"、"全"、"一起"等词语,则"和、跟、同、与"必是连词。

如:

①弟弟跟妹妹走了。

= 妹妹跟弟弟都走了。

②弟弟跟妹妹借书。

≠ 妹妹跟弟弟都借书。

(3)如果"和、跟、同、与"前可插入某些副词状语(如"一直"、"总是"),则必是介词。

如:

①弟弟跟妹妹走了。

一*弟弟一直跟妹妹走了。

②弟弟跟妹妹借书。

一弟弟一直跟妹妹借书。

2.因为、由于、为了。