椭圆及其标准方程求轨迹方程

- 格式:ppt

- 大小:162.06 KB

- 文档页数:9

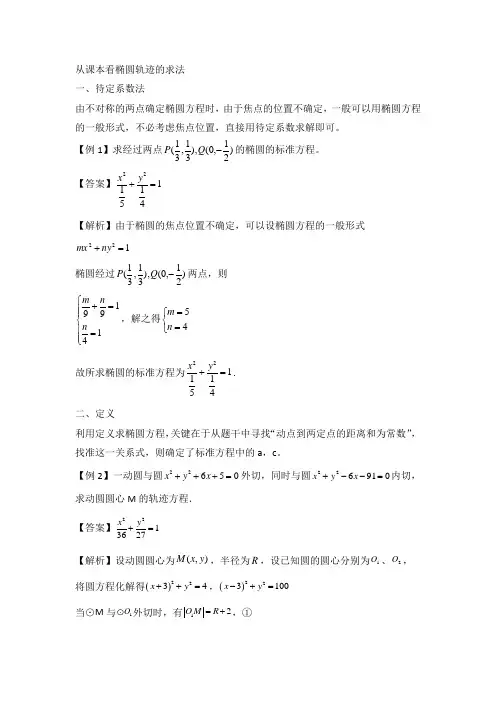

从课本看椭圆轨迹的求法一、待定系数法由不对称的两点确定椭圆方程时,由于焦点的位置不确定,一般可以用椭圆方程的一般形式,不必考虑焦点位置,直接用待定系数求解即可。

【例1】求经过两点)21,0(),31,31(-Q P 的椭圆的标准方程。

【答案】1415122=+y x 【解析】由于椭圆的焦点位置不确定,可以设椭圆方程的一般形式122=+ny mx 椭圆经过)21,0(),31,31(-Q P 两点,则 ⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧==+14199n n m ,解之得⎩⎨⎧==45n m 故所求椭圆的标准方程为1415122=+y x . 二、定义利用定义求椭圆方程,关键在于从题干中寻找“动点到两定点的距离和为常数”,找准这一关系式,则确定了标准方程中的a ,c 。

【例2】一动圆与圆22650x y x +++=外切,同时与圆226910x y x +--=内切,求动圆圆心M 的轨迹方程. 【答案】2213627x y += 【解析】设动圆圆心为),(y x M ,半径为R ,设已知圆的圆心分别为1O 、2O , 将圆方程化解得()2234x y ++=,()223100x y -+=当⊙M 与1O 外切时,有12O M R =+,①当⊙M 与2O 内切时,有210O M R =-,② 将①②两式的两边分别相加,得1212O M O M +=,由椭圆的定义知,M 的轨迹是以1O 、2O 为焦点的椭圆则有3,6==c a .从而所求椭圆方程为2213627x y +=. 【例3】如图,已知圆A :22(1)16x y ++=,点(1,0)B 是圆A 内一个定点,点P 是圆上任意一点,线段BP 的垂直平分线1l 和半径AP 相交于点Q ,当点P 在圆上运动时,点Q 的轨迹为曲线C ,求曲线C 的方程。

【答案】13422=+y x 【解析】因为1l 是线段BP 的垂直平分线,所以||||QB QP =即42QA QB AP AB +==>=由椭圆定义可知Q 点的轨迹是椭圆,且3,1,2===b c a ,所以曲线C 的方程为13422=+y x . 三、直接法直接法是将题干中的几何关系直接转化,化简,在处理时要注意几何关系有意义的前提条件,最后判断方程的曲线,曲线的方程是否一一对应。

椭圆的轨迹方程

椭圆是一种常见的数学图形,它的轨迹方程可以用一篇文章来进行阐述和解释。

首先,我们来了解一下什么是椭圆。

椭圆是指平面上到定点F1和F2距离之和为常数2a,且经过一定给定点P的所有点的集合。

这个给定点P称为椭圆的焦点。

椭圆的轨迹方程是什么呢?我们知道,椭圆的轨迹是固定的,可以表示为x和y之间的关系式。

椭圆的标准方程为:[(x-h)^2]/a^2 + [(y-k)^2]/b^2 = 1,其中(h,k)是椭圆的中心点坐标,a和b是椭圆的半长轴和半短轴的长度,这个标准方程被称为中心点式。

在解释椭圆轨迹方程的意义时,我们可以引用具体的例子,如在大多数人的生活中常见的椭圆形金属杯子,它的半径在不同方向上的长度是不一样的,而轨迹方程就是描述这种椭圆形的方程式,让我们了解杯子的形状是如何被定义的。

此外,椭圆还有很多其他的重要特性和应用。

比如,椭圆在微波炉中的应用,它们的形状意味着它们可以聚焦微波并将它们引导到食物中心,使食物快速加热。

而在地球上,椭圆也被广泛应用于建筑设计中。

通过将椭圆进行旋转变形来创建不同的建筑效果,如洋房、球场、摩天大楼等等。

总之,椭圆的轨迹方程是一种描述椭圆形状的数学表达式。

通过理解椭圆的定义和应用,我们可以更好地理解轨迹方程的含义以及椭圆的重要性。

作为一个数学学生或爱好者,我们应该深入研究椭圆和其他数学图形,以更好地理解数学的本质和应用。

而h ′1()x =12x,h ′2()x =-2x .由h ′1()x 0=h ′2()x 0得-12x 20=-2x 0,解得x 0,y 0=,所以p èø,则m =èø2+.画出h 1()x=12x和h 2()x =-x 2+m 的图象,如图1、2、3所示.由图可知,当m时,两个函数图象有1个交点;当m =时,两个函数图象有2个交点;当m 时,两个函数图象有3个交点.即当m >时,方程有1个根;当m =时,方程有2个根;当m 时,方程有3个根.将原方程解的个数转化为两个函数h 1()x =12x和h 2()x =-x 2+m 的交点的个数.而两个函数一定一动,确定两个函数图象相切时的位置,便可确定两个函数图象交点的个数.利用导数的几何意义便可求得切点的坐标,进而得到两图象相切时m 的取值.函数、方程之间的联系紧密.在解答含参方程问题时,我们要注意将问题转化为函数问题来求解,利用导数法、函数的图象来分析、解答问题.这样不仅能拓宽解题的思路,还能有效地提升解题的效率.(作者单位:江西省赣州市赣县中学)图1图2图3求解圆锥曲线轨迹问题的方法有很多,比如定义法、直接法、相关点法(或叫代入法)、参数法等.对于与椭圆有关的轨迹问题,我们也同样可以运用这些方法来求解.其中定义法是应用范围最广、使用频率最高的一种方法.而椭圆的定义有三种:第一、二、三定义,本文重点探讨如何运用椭圆的这三个定义来求解与椭圆有关的轨迹问题.一、椭圆的第一定义椭圆的第一定义:平面内与两个定点F 1,F 2的距离的和等于常数(大于|F 1F 2|)的点的轨迹.这两个定点叫做椭圆的焦点,两焦点间的距离叫做椭圆的焦距.在求解与椭圆有关的轨迹问题时,我们可以直接套用椭圆的第一定义,寻找动点到两定点的距离之和,然后建立关系式,即∣F 1F 2∣=2c ,|PF 1|+|PF 2|=2a ,得到椭圆的焦距、长轴长,进而求得曲线的轨迹方程.例1.已知椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0),M 为椭圆上的一个动点,F 1为椭圆的左焦点,则线段MF 1的中点P 的轨迹是().A.圆B.椭圆C.双曲线D.抛物线解析:不妨设椭圆C 的右焦点为F 2,根据椭圆的第一定义不难得到:|PF 1|+|PO |=12(|MF 1|+|MF 2|)=a >c ,根据椭圆的第一定义可知点P 的轨迹是椭圆.解:设椭圆C 的右焦点为F 2,坐标原点为O ,由椭圆的定义得|MF 1|+|MF 2|=2a >2c ,则|PF 1|+|PO |=12(|MF 1|+|MF 2|)=a >c ,则点P 的轨迹是以F 1、O 为焦点的椭圆,故本题答案为B 项.二、椭圆的第二定义圆锥曲线的第二定义:到定点的距离与到定直线的距离的比是e 的点的轨迹,其中定点为焦点,定直线为准线.当0<e <1时该曲线为椭圆;当e =1时该曲线为抛物线;当e >1时该曲线为双曲线.椭圆的第二朱园娇章长红解题宝典39解题宝典定义将焦半径的长度转化为到准线的距离,突出曲线上动点的横坐标.在解题时,我们只需要明确准线的位置和椭圆上的动点的横坐标,便可使问题得解.例2.已知点P 是正四面体V -ABC 侧面VBC 上一点,且点P 到底面ABC 的距离与它到顶点V 的距离相等,则动点P 的轨迹().A.线段B.圆的一部分C.椭圆的一部分D.双曲线的一部分解:过P 作PD ⊥平面ABC 于D ,过D 作DH ⊥BC 于H ,连接PH ,如图1,由题意可得BC ⊥平面DPH ,所以BC ⊥PH ,故∠PHD 为二面角V -BC -A 的平面角,令其为α,则在Rt△PDH 中,||PD :||PH =sin α,又点P 到平面ABC 距离与到点V 的距离相等,即||PV =||PD ,所以||PV :||PH =sin α<1,所以在平面VBC 中,点P 到点V 的距离与到直线BC 的距离之比为sin α<1,由椭圆的第二定义知P 点的轨迹为椭圆在平面VBC 内的一部分.解答这个题目的关键是作出并求得点P 到底面的距离.通过添加辅助线,设二面角V -BC -A 为α,由二面角的定义可得点P 到点V 的距离与定直线BC 的距离之比为一个常数,根据椭圆的第二定义即可得到问题的答案.三、椭圆的第三定义椭圆的第三定义也叫椭圆的斜率积定义,是指平面内动点到两定点A 1(a ,0)和A 2(-a ,0)的斜率的乘积等于常数e 2-1的点的轨迹.其中两定点为椭圆的顶点.椭圆的第三定义将斜率的乘积作为主要关系,那么我们在解题时可以根据斜率的这种关系来进行求解.例3.设P 为椭圆C :x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)上的动点,F 1,F 2为椭圆的两个焦点,I 为△PF 1F 2的内心,求点I的轨迹方程.解析:由于本题是与焦点三角形的内切圆有关的问题,所以要依据分割图形的面积来寻找圆的半径和三角形三边之间的关系.由内心I 是动点,F 1和F 2是两个定点,我们可联想到椭圆的第三定义,结合这两个关系式得到IF 1与IF 2的斜率之积是一常数,根据椭圆的第三定义就不难发现并求得点I 的轨迹方程.解:如图2,设内切圆I 与F 1F 2的切点为H ,半径为r ,且设F 1H =y ,F 2H =z ,PF 1=x +y ,PF 2=x +z ,c =a 2+b 2,则{y +z =2c ,2x +y +z =2a ,所以直线IF 1与IF 2的斜率之积为k IF 1∙k IF 2=-IH 2F 1H ∙F 2H=-r 2yz ,而根据海伦公式可得△PF 1F 2的面积为()x +y +z r =xyz ()x +y +z ,因此k IF 1∙k IF 2=-x x +y +z =-a -ca +c .根据椭圆的斜率积定义可得I 点的轨迹是以F 1F 2为长轴,离心率为e 的椭圆,其标准方程为x 2c 2+y 2a -c a +c∙c 2=1()y ≠0.我们知道,椭圆中有个重要的结论:椭圆x 2a 2+y 2b2=1(a >b >0)上任意一点到椭圆长轴的两个端点的斜率之积等于-b2a2.椭圆的第三定义是这个结论的逆命题.因此,对于椭圆中与角度、斜率有关的问题,我们都可以利用椭圆的第三定义,根据椭圆中与角度、斜率建立关系式,求得椭圆的方程.以上三个题目分别借助椭圆的第一定义、第二定义、第三定义求解与椭圆有关的轨迹问题.在解题过程中,我们要学会依据题意,结合图形,紧扣椭圆的三个定义对题目中的条件进行转化,比如,例1是根据椭圆的第一定义将中位线转化为动点到两定点的距离之和,例2是根据椭圆的第二定义,将点P 到平面ABC 距离与到点V 的距离之间的关系转化为点P 到点V 的距离与到直线BC 的距离之比,例3是根据椭圆的第三定义,将圆的半径和三角形三边之间的关系转化为k IF 1∙k IF 2.通过转化便可建立动点满足的等量关系式,联系椭圆的定义,从而达到解答与椭圆有关的轨迹问题的目的.(作者单位:江西省余干第一中学)图1图240。

与椭圆有关的轨迹方程的求法一.定义法:若动点轨迹的条件符合某一基本轨迹的定义,可用定义直接探求.例1:已知两圆169)4(:221=+-y x C ,9)4(:221=++y x C ,动圆在圆1C 内部且和圆1C 相内切,和圆2C 相外切,求动圆圆心M 的轨迹方程.分析:动圆满足的条件为:①与圆C 1相内切;②与圆C 2相外切.依据两圆相切的充要条件建立关系式 解:设动圆圆心),(y x M ,半径为r 如图所示,由题意:圆M内切于圆C 1,∴r MC -=131, 圆M外切于圆C 2 ,∴r MC +=32, ∴1621=+MC MC ,∴动圆圆心M的轨迹是以C 1、C 2为焦点的椭圆, 且82,162==c a ,48222=-=c a b ,故所求轨迹方程为:1486422=+y x 。

例2.在周长为定值的ABC ∆中,已知|AB |6=,且当顶点C 位于定点P 时,C cos 有最小值为257,建立适当的坐标系,求顶点C 的轨迹方程. 解:以AB 所在直线为x 轴,线段AB 的中垂线为y 轴建立直角坐标系,设 )3(2>=+a a CB CA 为定值,则C 点的轨迹是以B A ,为焦点的椭圆, 焦距62==AB c ,因为:1||||182||||236||||2|)||(|||||26||||cos 22222--=--+=-+=CB CA a CB CA CB CA CB CA CB CA CB CA C又 22)22(||||a a CB CA =≤⋅,所以 2181cos a C -≥, 由题意得 25,25718122==-a a,此时,PB PA =,P 点坐标为)4,0(±, 所以C 点的轨迹方程为:)0(1162522≠=+y y x 。

例3.已知圆16)1(:22=++y x B 及点)0,1(A ,C 为圆B 上任一点,求线段AC 的垂直平分线l 与线段BC 交点P 的轨迹方程。

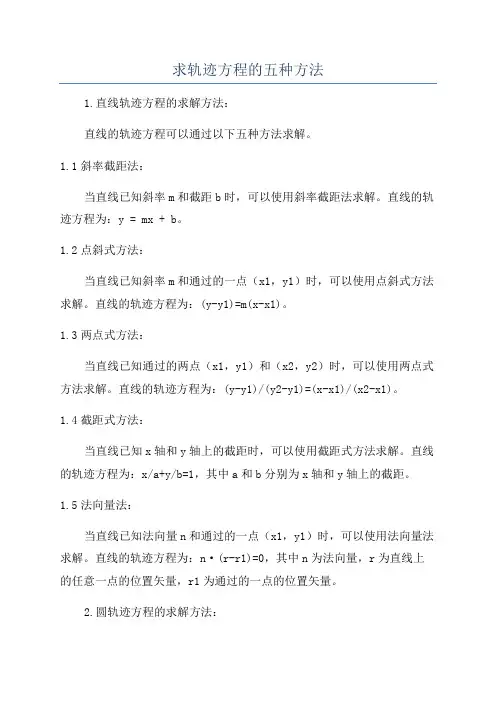

求轨迹方程的五种方法1.直线轨迹方程的求解方法:直线的轨迹方程可以通过以下五种方法求解。

1.1斜率截距法:当直线已知斜率m和截距b时,可以使用斜率截距法求解。

直线的轨迹方程为:y = mx + b。

1.2点斜式方法:当直线已知斜率m和通过的一点(x1,y1)时,可以使用点斜式方法求解。

直线的轨迹方程为:(y-y1)=m(x-x1)。

1.3两点式方法:当直线已知通过的两点(x1,y1)和(x2,y2)时,可以使用两点式方法求解。

直线的轨迹方程为:(y-y1)/(y2-y1)=(x-x1)/(x2-x1)。

1.4截距式方法:当直线已知x轴和y轴上的截距时,可以使用截距式方法求解。

直线的轨迹方程为:x/a+y/b=1,其中a和b分别为x轴和y轴上的截距。

1.5法向量法:当直线已知法向量n和通过的一点(x1,y1)时,可以使用法向量法求解。

直线的轨迹方程为:n·(r-r1)=0,其中n为法向量,r为直线上的任意一点的位置矢量,r1为通过的一点的位置矢量。

2.圆轨迹方程的求解方法:圆的轨迹方程可以通过以下五种方法求解。

2.1一般式方法:当圆的圆心为(h,k)且半径为r时,可以使用一般式方法求解。

圆的轨迹方程为:(x-h)²+(y-k)²=r²。

2.2标准式方法:当圆的圆心为(h,k)且半径为r时,可以使用标准式方法求解。

圆的轨迹方程为:(x-h)²+(y-k)²=r²。

2.3参数方程方法:当圆的圆心为(h,k)且半径为r时,可以使用参数方程方法求解。

圆的轨迹方程为:x = h + rcosθ,y = k + rsinθ,其中θ为参数。

2.4三点定圆方法:当圆已知经过三点(x1,y1),(x2,y2)和(x3,y3)时,可以使用三点定圆方法求解。

圆的轨迹方程为:(x-x1)(x-x2)(x-x3)+(y-y1)(y-y2)(y-y3)-r²(x+y+h)=0,其中h为x平方项和y平方项的系数之和。

椭圆的平行弦中点的轨迹方程可以通过以下步骤推导得到:

设椭圆的标准方程为:(x-h)²/a² + (y-k)²/b² = 1,其中(h, k) 是椭圆的中心坐标,a 和b 分别是椭圆的半长轴和半短轴的长度。

现在考虑椭圆上的两个平行弦的斜率分别为m1 和m2。

我们要求这两条平行弦的中点的轨迹方程。

对于一条平行弦,设其方程为y = m1x + c1,其中c1 是常数。

在椭圆上,代入椭圆方程可得:(x-h)²/a² + (m1x + c1 - k)²/b² = 1。

整理后可得:(b²+a²m1²)x² + 2a²m1(c1-k)x + a²(c1-k)² - a²b² = 0。

这是一个关于x 的二次方程,其系数分别为(b²+a²m1²),2a²m1(c1-k),和a²(c1-k)² - a²b²。

根据二次方程的性质,该方程的根是x 的函数,可以用一条曲线来表示。

因此,椭圆上的一条平行弦的中点的轨迹方程是该二次方程的根的轨迹方程。

同理,对于另一条平行弦,其方程为y = m2x + c2,其中c2 是常数。

代入椭圆方程并整理可得类似的二次方程。

综上所述,椭圆的平行弦中点的轨迹方程是两个二次方程的根的轨迹方程。

具体的方程形式将取决于给定的斜率m1 和m2。

请注意,由于计算较为复杂,具体的轨迹方程可能需要进行进一步化简或使用数值方法来求解。

椭圆及其标准方程1.椭圆的定义:平面内与两个定点F1、F2的距离之和等于常数(大于|F1F2|)的点的轨迹叫做椭圆,这两个定点叫做椭圆的焦点,两焦点间的距离叫做焦距.注意:定义中的常数用2a表示,|F1F2|用2c表示,当2a>2c>0时,轨迹为椭圆,当2a=2c 时,轨迹为线段F1F2;当2a<2c时,无轨迹.这样,椭圆轨迹一定要有2a>2c这一条件.另外,应用定义来求椭圆方程或解题时,往往比较简便.2.椭圆的标准方程当焦点在x轴上时:+ =1(a>b>0)当焦点在y轴上时:+ =1(a>b>0)注意:(1)三个量之间的关系:a2=b2+c2(2)由x2,y2的分母大小确定焦点在哪条坐标轴上,x2的分母大,焦点就在x轴上,y2的分母大,焦点就在y轴上.(3)在方程Ax2+By2=C中,只有A、B、C同号时,才可能表示椭圆方程.(4)当且仅当椭圆的中心在原点,其焦点在坐标轴上时,椭圆的方程才具有标准形式.典型例题例1 求与椭圆+ =1共焦点,且过点M(3,-2)的椭圆方程.解法一:(待定系数法)由已知椭圆方程+ =1得C2=9-4=5,且焦点在x轴上,设所求椭圆方程为+ =1又∵点M(3,-2)在椭圆上∴+ =1,得a4-18a2+45=0∴a2=15或a2=3<5=C2(舍)∴所求椭圆方程为+ =1解法二:(定义法)椭圆两焦点为F1(- ,0),F2( ,0),点M(3,-2)到这两个焦点距离之和是2a,即2a=|M1F1|+|M1F2|= + =2∴a2=15 b2=a2-c2=15-5=10∴所求椭圆方程为+ =1例2 已知椭圆的中心在原点,以坐标轴为对称轴,且经过两点P1( ,1),P2(- ,- ),求椭圆的方程.解:设椭圆方程为mx2+ny2=1,(m>0,n>0)由题意有解得m= ,n=∴所求椭圆方程为+ =1说明:设椭圆方程为mx2+ny2=1(m>0,n>0)可免讨论焦点的位置,而且计算简便.例3 已知点P在以坐标轴为对称轴的椭圆上,点P到两焦点的距离分别为和,过P作焦点所在轴的垂线恰好过椭圆的一个焦点,求椭圆方程.解:设两个焦点为F1F2,且|PF1|= ,|PF2|=由椭圆定义知2a=|PF1|+|PF2|=2 ∴a=而|PF1|>|PF2|知PF2与焦点所在的对称轴垂直.∴Rt△PF2F1中,sin∠PF1F2= =∴∠PF1F2=2C=|PF1|cos =∴b2=a2-c2=故所求方程为+ y2=1或x2+ =13.(代入法)与椭圆有关的轨迹问题:常用的方法有定义法,坐标转移法,交轨法,点差法. 例4 已知圆C1:x2+y2+4x-12=0与圆C2:x2+y2-4x=0,动圆C与C1相内切,且与C2相外切,求动圆圆心的轨迹方程.解:圆C1与C2的标准方程是(x+2)2+y2=16,(x-2)2+y2=4圆心分别为C1(-2,0),C2(2,0)设动圆P的圆心为P,半径为r,有|PC1|=4-r,|PC2|=2+r∴|PC1|+|PC2|=6>|C1C2|=4∴P点在椭圆上运动,又2a=6,2c=4,∴b2=a2-c2=5∴P的轨迹为+ =1(在已知圆C1内)例5 已知MN是椭圆+ =1(a>b>0)中垂直于长轴的动弦,AB是椭圆长轴的两端点,求直线MA与NB的交点P的轨迹方程.解:设M、N的坐标为M(x0,y0),N(x0,-y0),又A(-a,0),B(a,0)所以直线AM的方程为y= (x+a) ①直线BN的方程为:y= ②①×②得:y2= (x2-a2) ③∵点M(x0,y0)在椭圆上,∴b2x20+a2y20=a2b2∴x20-a2=- y02,代入得③得:y2= (x2-a2)∴交点P的轨迹方程为- =1例6已知椭圆+y2=1(1)求斜率为2的平行弦的中点轨迹方程(2)过A(2,1)引椭圆的割线,求截得的弦中点轨迹方程(3)求过点P( ,),且被P平分的弦所在的直线方程.解:(点差法)设弦的两端点分别为M(x1,y1)N(x2,y2)、MN的中点为P(x,y),则x21+2y21=2,x22+2y22=2,两式相减弄除以(x2-x1)得:x1+x2+2(y1+y2) =0而x1+x2=2x,y1+y2=2y∴x+2y· =0 (*)(1)将=2代入(*)式得所求的轨迹方程为x+4y=0(椭圆内部分)(2)将= 代入(*)式,得所求的轨迹方程为x2+2y2-2x-2y=0(椭圆内部分)(3)将x1+x2=1,y1+y2=1代入(*)式,得=-∴所求的直线方程为2x+4y-3=0例7已知中心在原点,一焦点为F(0,)的椭圆被直线l:y=3x-2截得弦的中点横坐标为,求椭圆方程.解:∵C= ,∴a2=b2+50∴可设椭圆方程为+ =1把直线y=3x-2代入椭圆方程整理得10(b2+5)x2-12b2x-b4-46b2=0∴x1+x2=又∵=∴12b2=10b2+50解得b2=25 a2=75∴所求的椭圆方程为+ =1例8已知P为椭圆+ =1上的一点,F1F2是椭圆上的两焦点,∠F1PF2=60°,求△F1PF2的面积.解:∵= |PF1|·|PF2|sin∠F1PF2∴只需求|PF1|·|PF2|即可又|PF1|+|PF2|=10|PF1|2+|PF2|2-2|PF1|·|PF2|cos60°=4C2=64解得|PF1|·|PF2|=12∴= ×12× =3例9已知方程2(k2-2)x2+k2y2+k2-k-6=0表示椭圆,求实数k的取值范围.解:结合椭圆的变形方程式a2y2+b2x2-a2b2=0从而有:2(k2-2)>0 k<- 或k>k2≠0解得k≠0k2-k-6<0 -2<k<32(k2-2)≠k2k≠±2∴k∈(-2,- )∪( ,2)∪(2,3)例10△ABC的三边a>b>c,且a+c=2b,|AC|=2,求顶点B的轨迹.解:以AC的中点为坐标原点建立坐标系,则A(-1,0),C(1,0),又a+c=2b=4由椭圆的定义知B点在椭圆上运动.∵a>b>c,且A、B、C三点不共线∴B点的轨迹方程是椭圆+ =1,在y轴左侧的部分,但要去掉点(-2,0),(0,),(0,- )核心知识1.椭圆+ =1(a>b>0),范围:椭圆位于直线x=±a和y=±b所围成的矩形里,即|x|≤a,|y|≤b.2.对称性:椭圆关于x轴,y轴和原点都是对称的.坐标轴为椭圆的对称轴,原点是椭圆的对称中心,即为椭圆的中心.3.顶点:椭园与坐标轴的交点为椭圆的顶点为A1(-a,0),A2(a,0),B1(0,b),B2(0,-b)4.离心率:e= ,(o<e<1),e越接近于1,则椭圆越扁;e越接近于0,椭圆就越接近于圆.5.椭圆的第二定义:平面内的点到定点的距离和它到定直线的距离的比为常数e(0<e<1=的点的轨迹.定点即为椭圆的焦点,定直线为椭圆的准线.6.椭圆的焦半径公式:设P(x0,y0)是椭圆+ =1(a>b>0)上的任意一点,F1、F2分别是椭圆的左、右焦点,则|PF1|=a+ex0,|PF2|=a-ex0.7.椭圆的参数方程典型例题例1 设直线l过点P(-1,0),倾角为,求l被椭圆x2+2y2=4所截得的弦长.解:直线l的方程为y= x+ ,代入椭圆方程,得7x2+12x+2=0,∵△=144-4×7×2=88∴弦长= =例2 求椭圆+ =1上的点到直线3x+4y-64=0的最长距离与最短距离.解:设椭圆上的点为(5cosθ,9sinθ),则d= ==∴d max=例3 已知椭圆+ =1内有一点P(1,-1),F是右焦点,M是椭圆上的动点,求|MP|+2|MF|的最小值,并求此时M的坐标.解:过M作右准线x=4的垂线,垂足为M1,由椭圆第二定义,有= ∴2|MF|=|MM1|∴|MP|+2|MF|=|MP|+|MM1|过P作右准线的垂线交椭圆于N,垂足为N1,垂线方程为y=-1.显然|MP|+|MM1|≥|NP|+|NN1|(当M与N重合时等号成立)而|NP|+|NN1|=|PN1|=3由方程组得N( ,-1)∴|MP|+2|MF|的最小值是3,此时M的坐标是( ,-1)例4 P是椭圆方程为+ =1上的任意一点,F1,F2是椭圆的两个焦点,试求|PF1|·|PF2|的取值范围.解:设|PF1|=t,则t∈[a-c,a+c],即t∈[4- ,4+ ]且|PF2|=2a-t=8-t.∴|PF1|·|PF2|=t(8-t)=-(t-4)2+16 t∈[4- ,4+ ]当t=4时,取最大值为16当t=4± 时,取最小值为9.∴所求范围为[9,16]例5 F1、F2是椭圆的两个焦点,过F2作一条直线交椭圆于P、Q两点,使PF1⊥PQ,且|PF1|=|PQ|,求椭圆的离心率e.解:如下图,设|PF1|=t,则|PQ|=t,|F1Q|= t,由椭圆定义有:|PF1|+|PF2|=|QF1|+|QF2|=2a∴|PF1|+|PQ|+|F1Q|=4a 即( +2)t=2a,t=(4-2 )a∴|PF2|=2a-t=(2 -2)a在Rt△PF1F2中,|F1F1|2=(2c)2∴[(4-2 )a]2+[(2 -2)a]2=(2c)2∴=9-6 ∴e= = -双曲线1.双曲线的定义平面内与两定点F1、F2的距离差的绝对值是常数(大于零小于|F1F2|)的点的轨迹叫双曲线.两定点F1、F2是焦点,两焦点间的距离|F1F2|是焦距,用2c表示.常数用2a表示.(1)若|MF1|-|MF2|=2a时,曲线只表示焦点F2所对应的一支双曲线.(2)若|MF1|-|MF2|=-2a时,曲线只表示焦点F1所对应的一支双曲线.(3)若2a=2c时,动点的轨迹不再是双曲线,而是以F1、F2为端点向外的两条射线.(4)若2a>2c时,动点的轨迹不存在.2.双曲线的标准方程- =1(a>0,b>0)焦点在x轴上的双曲线;- =1(a>0,b>0)焦点在y轴上的双曲线.判定焦点在哪条坐标轴上,不像椭圆似的比较x2、y2的分母的大小,而是x2、y2的系数的符号,焦点在系数正的那条轴上.典型例题例1 若方程+ =1表示双曲线,则实数m的取值范围是( )A.-3<m<2或m>3B.m<-3或m>3C.-2<m<3D.-3<m<3或m>3分析该方程表示双曲线,则x2与y2项的系数的符号相反,即(2-m)(|m|-3)<0,将问题转化为不等式的求解.答:A例2 求与椭圆+ =1共焦点,且过点(3 ,)的双曲线的方程.分析一由题意知所求双曲线的焦点在x轴上,且焦距为8,∴c=4,设所求双曲线方程为- =1代入点(3 ,),得λ2=7,故所求双曲线方程为- =1.分析二运用与椭圆共焦点的曲线系方程.设所求双曲线方程为+ =1,代入点(3 ,),得λ=16或λ=-7(舍),故所求双曲线方程为- =1.例3 课本第108页习题8.3第一题:△ABC一边的两个端点是B(0,6)和C(0,-6),另两边所在直线的斜率之积是,求顶点A的轨迹.分析其顶点A的轨迹方程求得:- =1(x≠0).若将问题一般化:B(0,a)、C(0,-a)·k AB·k AC= ,则顶点A的轨迹方程为:- =1(x≠0).若B(bcotφ,acosφ)、C(-cotφ,-acscφ).k AB·k AC= ,则顶点A的轨迹会是怎样?反之,双曲线- =1(x≠0)上任一点到B(0,a),C(0,-a)两点的连线的斜率之和,等于;若改变B、C的位置保持B、C两点关于原点对称于双曲线上,k AB·k AC是否成立.总之,同学们在学习过程中要多动手、多思考,举一反三,做到“以点代面,以少胜多”.例4一动圆与圆(x+3)2+y2=1外切又与圆(x-3)2+y2=9内切,求动圆圆心轨迹方程.分析如图,设动圆M与⊙O外切于A,与⊙O2内切于B,由位置关系可得数量关系:|MO1|=|MA|+1 |MO2|=|MB|-3由|MA|=|MB|可得|MO1|-|MO2|=4由定义可知M点轨迹为双曲线的一支.解:如图,设动圆圆心M坐标为M(x,y),圆M与圆O1外切于A,与圆O2内切于B,则,MO1=|MA|+1,①|MO2|=|MB|=3②,①-②:|MO1|-|MO2|=4由双曲线定义知,M点轨迹是以O1(-3,0)O2(3,0)为焦点2a=4的双曲线的右支∴b2=32-23=5∴所求轨迹方程为:- =1(x≥2)说明:在求轨迹方程时,要注意使用曲线的定义,此时的思路:位置关系(内切,外切)数量关系(|MO1|=r1+r0,|MO2|=r-r2其中r为动圆半径曲线形状写出标准方程,可以简化运算.同时应注意定义中是到两定点距离的绝对值,此时不含绝对值,要求|MO1|>|MO2|,所以是双曲线的右支,而不是整个双曲线.例5过双曲线- =1的右焦点作倾角为45°的弦,求弦AB的中点C到右焦点F 的距离,并求弦AB的长.分析将直线方程与双曲线方程联立,求出A、B两点的坐标,再求其中点,由两点的距离公式求出|CF|.解:∵双曲线的右焦点为F(5,0),直线AB的方程为y=x-5,故16x2-9y2-144=0 ①y=x-5 ②消去y,并整理得7x2+90x-369=0 ③此方程的两个根x1、x2是A、B两点的横坐标,设AB的中心点C的坐标为(x,y),则x===- .C点的坐标满足方程②,故y=- -5=-∴|CF|==(5+ )=又设A点坐标为(x1,y1),B点坐标为(x2,y2),则y1=x1-5,y2=x2-5.∴y1-y2=x1-x2,|AB|====由方程③知x1+x2=- ,x1·x2=-∴|AB|====27点评:利用韦达定理及两点间距离公式求弦长核心知识1.双曲线- =1的简单几何性质(1)范围:|x|≥a,y∈R.(2)对称性:双曲线的对称性与椭圆完全相同,关于x轴、y轴及原点中心对称。

椭圆内一点与椭圆上一点连线中点的轨迹方程首先,让我们来研究椭圆内一点与椭圆上一点连线中点的轨迹方程。

在解决这个问题之前,让我们先了解一下椭圆的基本性质。

椭圆是一个平面内到两个固定点(焦点)的距离之和等于常数的点的集合。

这两个固定点被称为焦点,椭圆上到两个焦点距离之和等于2a,a为长半轴的长度。

此外,椭圆的中心到焦点的距离称为焦距,记为c。

椭圆的方程通常写为:\(\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1\)其中,(h, k)为椭圆的中心坐标,a为长半轴的长度,b为短半轴的长度。

现在,我们来解决椭圆内一点与椭圆上一点连线中点的轨迹方程。

设椭圆的方程为\(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\),其中a>b>0。

我们将椭圆上一点的坐标设为(x1, y1),椭圆内一点的坐标设为(x2, y2),连线中点的坐标设为(xm, ym)。

根据中点的定义,我们知道中点的坐标为\((\frac{x1 + x2}{2}, \frac{y1 +y2}{2})\)。

我们的目标是找出椭圆内一点与椭圆上一点连线中点的轨迹方程。

为了简化问题,我们假设椭圆的中心为原点(0, 0)。

椭圆上一点的坐标为(x1,y1),根据椭圆的方程,我们可以得到\(x1 = a \cdot \cos(\theta)\)和\(y1 = b \cdot\sin(\theta)\),其中θ为椭圆上一点的极坐标角度。

现在,我们考虑椭圆内一点的坐标为(x2, y2),根据椭圆的方程,我们可以得到\(\frac{x2^2}{a^2} + \frac{y2^2}{b^2} = 1\)。

设椭圆内一点的极坐标为(ρ, φ),其中ρ为椭圆内一点到原点的距离,φ为椭圆内一点的极坐标角度。

根据极坐标的性质,我们可以得到\(x2 = \rho \cdot \cos(\phi)\)和\(y2 = \rho \cdot \sin(\phi)\)。

高考数学 - 椭圆知识点一、椭圆的定义:(1)第一定义:平面内与两定点 F 1、 F 2距离和等于常数 2a (大于F 1F 2 )的点的轨迹叫做椭圆 ( 2 )第二定义:平面上到定点的距离与到定直线的距离之比为常数 e ,当 0 e 1时,点的轨 迹是椭圆 . 椭圆上一点到焦点的距离可以转化为到准线的距离 . 椭圆定义的表达式: PF 1 PF 2 2a 2a F 1F 2 0 ;M P PF 1 PF 2 2a, 2a F 1F 2 0 .二、椭圆方程1. 椭圆的标准方程 :x 2y 2y 2x 2焦点在 x 轴: x 2 y 2 1a b 0 ;焦点在 y 轴: y 2 x 2 1a b 0 .a 2b 2a 2b 2a 是长半轴长,b 是短半轴长,即焦点在长轴所在的数轴上,且满足 a 2 b 2c 2. 2. Ax 2By 2C A 、B 、C 均不为零,且 A B 表示椭圆的条件为:Ax 2By 21, x 2y 21.C C 1,C C1.AB所以只有 A 、B 、C 同号,且 A B 时,方程表示椭圆; 当 C C时,椭圆的焦点在 x 轴上;AB当 C C 时,椭圆的焦点在 y 轴上.AB22三、椭圆的几何性质(以 x 2 y 2 1 a b 0 为例)a2 b 21. 有限性: x a, y b 说明椭圆位于直线 x a 和y b 所围成的矩形里(封闭曲线) .该性 质主要用于求最值、轨迹检验等问题 .2. 对称性:关于原点、 x 轴、 y 轴对称。

3. 顶点(椭圆和它的对称轴的交点)有四个:A1 a,0、A2 a,0、B1 0, b、B2 0,b.4. 长轴、短轴、焦距:A 1A 2叫椭圆的长轴, A 1A 2 2a,a 是长半轴长;B 1B 2叫椭圆的短轴, B 1B 2 2b,b 是短半轴长 . F 1F 2 叫椭圆的焦距;为 2c .5. 离心率( 1 )椭圆焦距与长轴的比 e ca2 2 2(2)Rt OB 2F 2, B 2F 22 OB 22 OF 2 2,即a 2 b 2 c 2 .这是椭圆的特征三角形,并且 cos OF 2B 2 的值是椭圆的离心率 .(3)椭圆的圆扁程度由离心率的大小确定,与焦点所在的坐标轴无关 .当e 接近于 1 时, c 越接近于a ,从而b a 2c 2越小,椭圆越扁;当e 接近于 0时,c 越接近于 0,从而b a 2c 2越大,椭圆越接近圆。