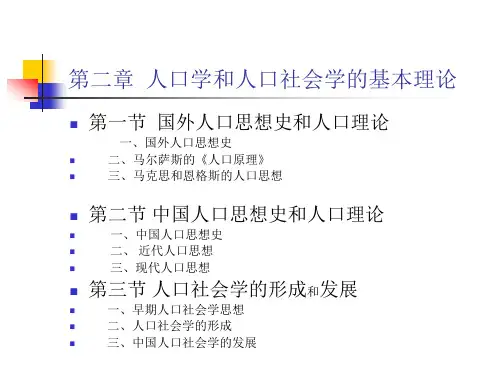

第二章 人口学和人口社会学的基本

- 格式:ppt

- 大小:75.01 KB

- 文档页数:15

⼈⼝社会学复习资料⼈⼝社会学复习资料题型:名词解释5X5=25;简述4X10=40;论述1X15=15;材料分析1X20=201、⼈⼝:⼀般⽤来表⽰具体的规模,指的是⽣活在⼀定⽣活⽣产⽅式下,在⼀定时间、⼀定地域内,由⼀定⽣活(社会)关系联系起来的,有⼀定数量和质量的有⽣命的个⼈所组成的不断运动的⽣活群体。

⼈⼝的双重属性(1)⼈⼝的⽣物属性,也称⼈⼝的⾃然属性,是⼈类个体的出⽣、成长、繁殖、衰⽼和死亡的⽣命历程受⽣物规律的⽀配。

⼈⼝的⽣物属性是⼈类社会存在的⾃然基础,表现为⼈⼝的数量、质量、性别结构、年龄结构、⼈⼝再⽣产周期和⽣命周期等。

(2)⼈⼝的社会属性。

⼈类进化过程中,⼈⼝数量、质量、⼈均寿命等⽣物属性受社会影响发⽣巨变,即⼈⼝具有社会属性。

⼈⼝的社会属性表现在:各个⼈⼝过程、⼈⼝结构和各种⼈⼝变迁都是①在⼀定的社会⽣产⽅式下进⾏的,物质⽣产资料的发展⽔平决定着⼈⼝的⽣存和发展。

②在⼀定的社会⽂化中进⾏的,社会成员的⽣活⽅式,包括语⾔、习俗、信仰等影响⼈⼝的⽣物属性。

③在⼀定的政治制度下进⾏的。

表现为社会的政治⼒量——维持社会秩序和社会稳定性的规范和控制⼒量影响和制约⼈⼝的⽣物属性。

2、⼈:是⼀个元概念,包括对个⼈和总体的理解,指的是能够制造⼯具并使⽤⼯具进⾏劳动⽣产物质财富的⾼等动物;3、⼈⼝学:是研究⼈⼝发展,⼈⼝与社会、经济、⽣态环境等相互关系的规律性和数量关系及其应⽤的科学总称。

4、⼈⼝社会学:是社会学的⼀个分⽀学科。

⼈⼝社会学是对社会上的⼈⼝事件进⾏社会学分析的⼀门学科,它通过对纷繁的⼈⼝现象和⼈⼝问题的社会学分析来认识和理解⼈类⾏为和社会。

5、⽣育⼒:是有关⼈类再⽣产的能⼒,指妇⼥⽣殖能⼒和潜能。

是⼀个⽣物学概念。

6、⽣育率:是指不同时期、不同地区妇⼥或育龄妇⼥实际⽣育⽔平或⽣育⼦⼥数量。

是指⼈类现实的⽣育⽔平。

7、A、粗出⽣率是指某地某年平均每千⼈⼝中的出⽣⼈数。

CBRB、⼀般⽣育率(GFR) 亦称总⽣育率,是指⼀年内每1000名育龄妇⼥(15-49岁)⽣育的孩⼦数。

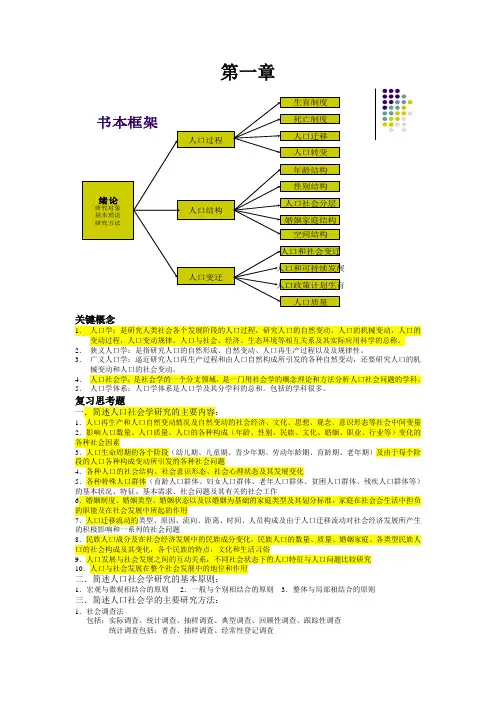

第一章书本框架绪论研究对象基本理论研究方法人口过程人口结构人口变迁死亡制度人口迁移人口转变年龄结构性别结构生育制度人口质量人口和社会变迁空间结构婚姻家庭结构人口社会分层人口和可持续发展人口政策计划生育关键概念1.人口学:是研究人类社会各个发展阶段的人口过程,研究人口的自然变动,人口的机械变动,人口的变动过程,人口变动规律,人口与社会、经济、生态环境等相互关系及其实际应用科学的总称。

2.狭义人口学:是指研究人口的自然形成、自然变动、人口再生产过程以及及规律性。

3.广义人口学:逼近研究人口再生产过程和由人口自然构成所引发的各种自然变动,还要研究人口的机械变动和人口的社会变动。

4.人口社会学:是社会学的一个分支领域,是一门用社会学的概念理论和方法分析人口社会问题的学科。

5.人口学体系:人口学体系是人口学及其分学科的总和。

包括的学科很多。

复习思考题一.简述人口社会学研究的主要内容:1.人口再生产和人口自然变动情况及自然变动的社会经济、文化、思想、观念、意识形态等社会中间变量2.影响人口数量、人口质量、人口的各种构成(年龄、性别、民族、文化、婚姻、职业、行业等)变化的各种社会因素3.人口生命周期的各个阶段(幼儿期、儿童期、青少年期、劳动年龄期、育龄期、老年期)及由于每个阶段的人口各种构成变动所引发的各种社会问题4.各种人口的社会结构、社会意识形态、社会心理状态及其发展变化5.各种特殊人口群体(育龄人口群体、妇女人口群体、老年人口群体、贫困人口群体、残疾人口群体等)的基本状况、特征、基本需求、社会问题及其有关的社会工作6.婚姻制度、婚姻类型、婚姻状态以及以婚姻为基础的家庭类型及其划分标准,家庭在社会会生活中担负的职能及在社会发展中所起的作用7.人口迁移流动的类型、原因、流向、距离、时间、人员构成及由于人口迁移流动对社会经济发展所产生的积极影响和一系列的社会问题8.民族人口成分及在社会经济发展中的民族成分变化,民族人口的数量、质量、婚姻家庭、各类型民族人口的社会构成及其变化,各个民族的特点,文化和生活习俗9.人口发展与社会发展之间的互动关系,不同社会状态下的人口特征与人口问题比较研究10.人口与社会发展在整个社会发展中的地位和作用二.简述人口社会学研究的基本原则:1.宏观与微观相结合的原则2.一般与个别相结合的原则3.整体与局部相结合的原则三.简述人口社会学的主要研究方法:1.社会调查法包括:实际调查、统计调查、抽样调查、典型调查、回顾性调查、跟踪性调查统计调查包括:普查、抽样调查、经常性登记调查2.个案研究法3.比较研究法包括:纵向比较法、横向比较法、整体与局部比较法、指标比较法4.因素分析法5.相关分析法6.宏观与微观分析研究法7.定量与定性分析研究法四.简述人口学与社会学之间的区别与联系:区别:1.人口学比较注重定量分析方法、计量技术和建立各种数学模型;社会学比较注重定性描述和推断2.人口学注重通过大量的数字统计资料和数理方面进行分析研究人口现象,社会学注重通过实地调查研究社会现象3.人口学的基本要素:人口数量、出生、死亡、性别、年龄;社会学的基本要素:角色、类型、范围、社团群体等4.人口学注重各类人口的变量及其构成分布,社会学则利用这些变量和分布同社会变量结合起来揭示社会现象5.人口学一般侧重人口规模、构成的变化和人口预测,社会学则利用人口学中可用的模型和规律研究社会现象、现状与发展趋势。

人口社会学目录第一编:导论一、人口社会学的基本概念1.人口2.人口社会学3.人口社会学的研究对象4.人口社会学的研究意义5.人口社会学的研究内容6.人口社会学的研究方法二、人口思想的形成和发展1.早期国外的人口思想(1)古希腊的人口思想:柏拉图、亚里士多德(2)宗教人口思想2.资本主义发展初期的人口思想(1(2(主要是他的思想,考试题)两个前提(两个原理)、两个级数、三个命题、两个抑制理论(减少人口的途径)(3)马克思和恩格斯的人口思想驳斥马尔萨斯人口压力的假设“两种生产”的原理人口的阶级观3.西方人口社会学的形成和发展(1)早期人口社会学的思想斯宾塞杜蒙特(分析人口变化的三种途径、社会毛细管学说)涂尔干(社会分工导致了人口的增长)(2)人口社会学的形成和发展第一阶段:明确把人口变量放入社会学研究中第二阶段:系统地用社会学的视角论述人口的问题第三阶段:二战之后的专题研究4.中国人口社会学思想和人口理论(1)中国传统的人口思想增值人口观:孔子、孟子、墨子适度人口思想:商鞅、韩非(2)近代人口思想梁启超的人口思想严复的人口思想(3)现代人口思想《新人口论》的主要观点:✧掌握人口数据是制定政策的关键✧人口增长与社会发展之间存在矛盾✧解决中国人口问题的意见和建议(4)中国人口社会学的形成和发展(可能出简答题)三个阶段:第一阶段:20世纪20、30年代1918,陈长藻《中国人口论》最早一部研究中国人口问题的专着(观点主要集成马尔萨斯的)1930年许仕廉《中国人口问题》,将马尔萨斯的人口论与孙中山的民族主义结合1926年陈达《人口问题》,主要观点要知道(4点)第二阶段:20世纪50年代初—1957年第三阶段:20世纪70年代后期至今的发展第二编:人口过程人口过程是指人口的生育过程、死亡过程和迁移过程,三者相互作用构成了当今世界人口的基本形态。

人口过程受到人口结构与经济、文化和政治的变迁,同时也影响着人口结构与经济、文化和政治的变迁。

第一编绪论第一章人口社会学简介一、人口社会学的研究对象和研究意义人口是指生活在特定社会制度、特定地域,具有一定数量和质量的人的总称,是一个社会各种文化、经济和政治活动的基础。

一方面,人口自身有其变化规律,对其研究形成了人口学和人口统计学等科学;另一方面,人口与社会、文化、经济和政治等诸因素相互影响和作用,研究这些相对稳定的互动关系形成了人口社会学。

人口社会学的研究对象是用社会学的理论和方法认识和分析人口结构、人口过程和人口变迁,以及它们与各种社会力量——文化、经济和政治要素之间的互动关系。

1.人口社会学的研究对象人口现象的社会性质表现为人口具有双重属性,既具有生物属性也具有社会属性,人口的社会属性是人类区别于其他动物的本质特征。

(1)人口的双重属性①人口的生物属性人口的生物属性也称为人口的自然属性,是人类个体的出生、成长、繁殖、衰老和死亡的生命历程,受生物规律的支配。

人口的生物属性是人类社会存在的自然基础,表现为人口的数量、质量、性别结构、年龄结构、人口再生产周期和生命周期等。

②人口的社会属性人类进化的历史表明,自人类产生以来,构成人口生物属性的各种生物学因素没有本质的变化;而人口的数量和质量、人口的物质生活和精神生活水平、人口的平均寿命等发生了巨变,这种变化说明了人口具有鲜明的社会属性。

表现为三个方面:a.人口过程、人口结构和各种人口变迁都是在一定的社会生产方式下进行的。

物质生产资料的发展水平(经济水平)决定着人口的生存和发展,有关商品和服务的生产和分配的制度影响,和制约人口的生物属性。

b.人口过程、人口结构和各种人口变迁都是在一定的社会文化中进行的。

社会成员的生活方式,包括语言、习俗、知识、信仰和全部的人文环境影响人口的生物属性。

c.人口过程、人口结构和各种人口变迁都是在一定的政治制度下进行的。

维持社会秩序和社会稳定的规范和控制力量影响和制约人口的生物属性。

③人口的生物属性与社会属性的关系人是社会行动者,他的生存和发展依赖于社会、社区、家庭等一系列的社会组织、社会文化和他人,这表明人类的生物属性深受社会属性的影响和制约。

人口学人口发展过程中面临着诸多的矛盾与问题已进入低生育水平行列,但是人口总量压力很大;已进入老龄化社会,人口老龄化速度加快;生育观念还未完全转变,出生性别比问题突出;人口素质有所提高,但仍然不适应经济发展的需要;城市化水平偏低,但城乡人口流动频率加快;人口就业压力加大,失业问题突出;转型时期公共卫生健康体系十分薄弱;人口与资源环境之间的矛盾加剧。

中国人口现状之一低生育水平,人口总量大20世纪80年代开始,人口出生率持续稳步下降,1991年人口出生率为19.7‰,2008年降到12.1 ‰,从2000年开始,人口平稳增长。

2007年13.21亿人口,2000年12.67亿,7年增加了5368万人。

2005年人口最多的10个国家人口发展过程中面临着诸多的矛盾与问题已进入低生育水平行列,但是人口总量压力很大;已进入老龄化社会,人口老龄化速度加快;生育观念还未完全转变,出生性别比问题突出;人口素质有所提高,但仍然不适应经济发展的需要;城市化水平偏低,但城乡人口流动频率加快;人口就业压力加大,失业问题突出;转型时期公共卫生健康体系十分薄弱;人口与资源环境之间的矛盾加剧。

中国人口现状之二已进入老龄化社会,人口老龄化速度加快。

2007年底,中国60岁及以上老年人口达到1.53亿人,占总人口比重达到11.6%;比2000年多2400万人,年平均增加343万人,年平均增长2.6%。

65岁及以上人口1.06亿,占8.1%。

2009年10月,老年人总人口接近1.6亿,占到总人口12%。

中国人口预测(亿人)年份总人口老年人比例200513.2 1.511.1201013.6 1.712.7201514.0 2.115.2202014.3 2.417.0202514.5 2.920.2203014.4 3.524.1203514.4 3.826.9204014.3 4.0 27.8204514.1 4.129.0205013.7 4.331.3人口发展过程中面临着诸多的矛盾与问题已进入低生育水平行列,但是人口总量压力很大;已进入老龄化社会,人口老龄化速度加快;生育观念还未完全转变,出生性别比问题突出;人口素质有所提高,但仍然不适应经济发展的需要;城市化水平偏低,但城乡人口流动频率加快;人口就业压力加大,失业问题突出;转型时期公共卫生健康体系十分薄弱;人口与资源环境之间的矛盾加剧。

人口社会学——绪论部分人口过程部分(以佟新《人口社会学》为主,田雪原《人口学》为补充)第一章人口学简介第一节人口社会学的研究对象和研究意义一、人口与人口社会学人口:是指生活在特定社会制度、特定地域,具有一定数量和质量的人的总称,是一个社会各种文化、经济和政治活动的基础。

一方面,人口自身有其变化规律,对其研究形成了人口学和人口统计学;另一方面,人口与社会、文化、经济和政治等因素相互影响和作用,研究这些相对稳定的互动关系形成了人口社会学。

所以人口社会学的研究对象是用社会学的理论和方法认识和分析人口结构、人口过程和人口变迁,以及它们与各种社会力量——文化、经济和政治要素之间的互动关系。

人口社会学:是对社会上的人口事件进行社会学分析的一门学科,它通过对纷繁的人口现象和人口问题的社会学分析来认识和理解人类行为和社会。

二、人口社会学的研究对象(一)人口现象的双重属性人口具有生物属性与社会属性。

人口的生物属性:指人类个体出生、成长、繁殖、衰老和死亡的生命历程,以此为基础构成了人类自身的繁衍与世代更替。

人口的生物属性是人类社会存在的自然基础,表现为人口的数量、质量、性别结构、年龄结构、人口再生产周期和生命周期。

人口的社会属性:人口的社会属性表现在三个方面。

第一,人口过程、人口结构和人口变迁都是在一定的社会生产方式(经济制度)下进行的,物质生产资料的发展水平决定着人口的生存和发展,生产和分配制度影响和制约人口的生物属性;第二,人口过程、人口结构和人口变迁都是在一定的社会文化(文化制度)中进行的,社会成员的生活方式,包括语言、习俗、知识、信仰等人文环境影响人口的生物属性;第三、人口过程、人口结构和人口变迁都是在一定政治制度下进行的,维持社会秩序和社会稳定的规范和控制力量影响和制约人口的生物属性。

总之,人口社会学的研究对象就是认识和分析人口现象和人口问题,如人口过程、人口结构、人口变迁与各种社会经济、文化、政治因素之间的关系。

人口社会学复习题第一章人口社会学简介一、人口社会学的基本概念1、人口社会学:社会学的分支学科,用社会学的概念,理论和方法研究人口社会问题的学科。

2、人口原含义:具有一定数量规模的人。

现含义:人口是指生活在特定生活制度,特定地域,具有一定数量和质量的人的总称,是一个社会各种文化、经济和政治活动的基础。

3、人口的双重属性①生物属性表现为个体的出生、成长、衰老、死亡的生命历程有着重要的生物学规律,并以此为基础,构成了人类自身的历代繁衍和世代更替,其是人类社会存在的自然基础。

②社会属性人的各种行为,各种生物性活动都受到了社会、政治、经济文化因素的制约。

二、人口社会学的研究对象1、人口社会学研究对象:用社会学理论和方法去认识、分析人口结构、人口过程、人口变迁以及它们与各种社会力量——文化、经济和政治要素之间的互动关系。

2、人口过程:是人口的生育过程、死亡过程和迁移过程的总称。

3、人口结构:是一个国家或地区的总人口中,各种自然的和社会的人口特征分布状况。

包括有:人口自然结构、人口空间分布结构、人口的社会结构。

4、人口变迁:是人口过程和人口结构在时间向然的和社会的人口特征分布状况。

包括有:人口制度上的变化,它既是社会变迁的一部分,形塑着社会变迁,又深深受到社会变迁的影响。

三、人口社会学与其他学科的关系四、人口社会学的理论建构与研究方法:人口社会学的理论建构第二章人口社会学的基本理论一、马尔萨斯的人口理论1、《人口原理》一书产生的背景①时代背景:资本主义上升时期——社会矛盾尖锐——思想界的争鸣时期,经济发展伴随人口增长速度加快。

②具体背景:丹尼尔·马尔萨斯——卢梭——高德文、孔多塞附高德文思想观点:高德文在《关于政治正义的探索》一书中从抽象的人类理性出发,认为普遍幸福的原则是人类活动的最高原则,而财产私有制违反了正义的原则,是人类贫困和罪恶的根源。

为了消除贫困,他主张重组社会,建立乌托邦社会。

2、《人口原理》的主要内容:①两个前提一是食物是人类生存所必需的;二是两性之间的性欲是必然的,且始终保持恒状。

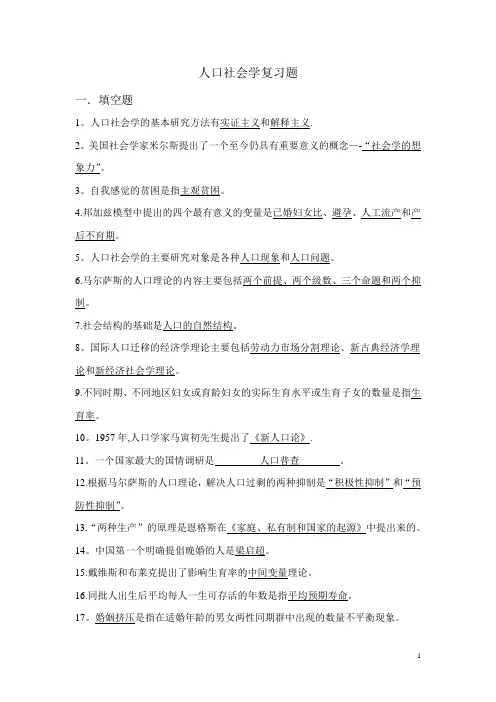

人口社会学复习题一.填空题1。

人口社会学的基本研究方法有实证主义和解释主义.2。

美国社会学家米尔斯提出了一个至今仍具有重要意义的概念—-“社会学的想象力”。

3。

自我感觉的贫困是指主观贫困。

4.邦加兹模型中提出的四个最有意义的变量是已婚妇女比、避孕、人工流产和产后不育期。

5。

人口社会学的主要研究对象是各种人口现象和人口问题。

6.马尔萨斯的人口理论的内容主要包括两个前提、两个级数、三个命题和两个抑制。

7.社会结构的基础是人口的自然结构。

8。

国际人口迁移的经济学理论主要包括劳动力市场分割理论、新古典经济学理论和新经济社会学理论。

9.不同时期、不同地区妇女或育龄妇女的实际生育水平或生育子女的数量是指生育率。

10。

1957年,人口学家马寅初先生提出了《新人口论》.11。

一个国家最大的国情调研是人口普查。

12.根据马尔萨斯的人口理论,解决人口过剩的两种抑制是“积极性抑制”和“预防性抑制”。

13.“两种生产”的原理是恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中提出来的。

14。

中国第一个明确提倡晚婚的人是梁启超。

15.戴维斯和布莱克提出了影响生育率的中间变量理论。

16.同批人出生后平均每人一生可存活的年数是指平均预期寿命。

17。

婚姻挤压是指在适婚年龄的男女两性同期群中出现的数量不平衡现象。

18.从空间角度看,城市化过程的发展路径分为扩张型城市化理论和全球化的城市化理论.19.中国六次人口普查的时间分别是1953年、1964年、1982年、1990年、2000年和2010年。

20。

法国社会学家和人口学家阿森·杜蒙特认为分析人口变化有三种途径:社会学方法、变迁的方法、文化的方法.21.我国传统社会的生育模式是由死亡率控制的多育生育模式.22.第一个关于人口迁移的理论是由泽林斯基提出来的。

23。

一般把家庭生民周期划分为形成、扩展、稳定、收缩、空巢与解体6个阶段。

24.城市发展的第三阶段是“逆城市化"阶段。

人口学期末复习资料第一章人口学的研究对象与基本范畴一、人口学概念含义:是研究人口发展,人口与经济、生态环境等相互关系的规律性和数量关系及其应用的科学总称。

分类:人口学可分为狭义人口学和广义人口学。

1、狭义人口学:即人口统计学。

研究对象:人口本身的发展变化规律研究内容:数量,构成,发展2、广义人口学:包括人口社会学、人口经济学、人口生态学等,是跨学科的研究领域。

研究对象:人口发展过程与社会,经济等发展过程的关系与规律二、人口学的研究对象在一定社会、经济、资源和环境条件下人口发展过程及其规律性。

主要包括:A、人口自身发展过程及其规律性;B、人口和社会、经济、资源和环境诸现象的内在联系;C、人口在一定社会经济发展过程中发挥作用的规律性。

三、人口变动含义:人口状况随着时间和所处社会经济条件变化而不断变化的过程。

分类:1、人口自然变动含义:人口出生和死亡所引起的人口数量的增减和人口年龄、性别构成变化的过程。

内容:人口自然变动受生理因素所制约,同时受一定社会的生产方式及其政治、经济、文化、思想意识等因素的影响。

2、人口机械变动含义:人口机械变动也称人口迁移,是人口在空间上的一切移动,包括改变定居地点的永久性移动和暂时性的移动。

内容:引起人口机械变动的因素是社会的、经济的、政治的原因。

人口机械变动,使人口的地区分布可能发生变化。

3、人口社会变动含义:人口在一定社会里从一个社会集团转到另一个社会集团的变动。

内容:人口社会变动改变了人口的社会构成。

四、人口增长,人口发展和人口转变1、人口增长含义:人口数量的变动以及由此反映的人口成长过程。

内容:在封闭人口中,人口增长主要指人口自然增长。

在开放人口中,人口增长包括人口自然增长和人口迁移增长。

2、人口发展含义:人口发展指作为社会生活主体的人口,随着社会生产方式的进步,社会经济条件的变化,发生数量增长变化,以及质量,构成和各种外部关系不断由低级向高级运动的过程。

3、人口转变含义:人口转变是指人口出生率和死亡率的相对演变过程。

人口社会学(第四版)简介《人口社会学》是人口学领域的经典教材之一,该书的第四版是在第三版基础上进行了全面修订和更新。

本书从人口学的基本概念和理论出发,探讨了人口的组成、变动以及人口与社会的相互作用关系。

通过对人口问题的深入研究,可以揭示社会现象的变化趋势和影响因素,为社会问题的解决提供重要依据。

内容概述第一章:人口学的起源和发展本章主要介绍了人口学的起源和发展历程,包括人口学的定义、发展阶段以及人口学与其他学科的关系。

通过了解人口学的起源,读者可以更好地理解该学科的研究对象和研究方法。

第二章:人口的基本概念和统计指标本章介绍了人口学中常用的基本概念和统计指标,包括人口数量、人口密度、出生率、死亡率、迁移率等。

通过掌握这些指标,读者可以更准确地描述和分析人口变动的特征和趋势。

本章主要探讨了人口增长和人口变动的原因和影响因素。

通过分析人口增长的驱动力和人口结构的变化,可以更好地理解人口变动对社会经济发展的影响。

第四章:人口流动与人口迁移本章介绍了人口流动和人口迁移的概念和类型,包括内部人口迁移和国际人口迁移。

通过研究人口流动的规律,可以洞察人口迁移背后的动因和影响。

第五章:人口与社会问题本章主要讨论了人口与社会问题的关系,包括人口老龄化、人口过剩、人口负担、性别失衡等。

通过对这些社会问题的研究,可以为制定政策和解决社会问题提供参考。

第六章:人口与经济发展本章探讨了人口与经济发展的关系,包括人口结构对经济增长的影响、人口红利的释放以及人口政策的影响等。

通过研究人口与经济的相互作用关系,可以帮助国家和地区制定可持续发展的战略。

本章介绍了人口预测和人口规划的概念和方法。

通过对未来人口变动趋势的预测和规划,可以为社会发展提供重要参考。

第八章:人口政策与人口管理本章主要讨论了人口政策和人口管理的内容和实施方式。

通过探讨人口政策的制定和实施,可以为解决人口问题和促进社会发展提供参考。

结语《人口社会学(第四版)》系统地介绍了人口学领域的基本概念、理论和研究方法。

人口社会学人口社会学:研究人口变动与社会的关系及其规律的社会学分支学科。

兴起于第二次世界大战之后。

主要研究:人口发展与社会变迁的关系,人口的数量和质量对社会发展的影响,制约人口变动的社会因素,人口政策、生育观与人口生产的关系,人口变动趋势的社会预测,人口老化与社会保障,人口问题与其他社会问题的相互影响等。

人口学研究:人口现象的发生、发展过程及其规律的科学。

按研究范围分狭义人口学和广义人口学。

狭义人口学只研究人口的自然变动。

通常指广义人口学,即不仅研究人口的自然变动,而且研究人口的迁移变动和社会变动。

研究人口学对控制人口数量,提高人口素质,改善人口结构与分布有重要意义。

人口生活:在特定社会制度、特定地域内的人的总和。

包含人口数量、质量、构成、分布、迁移和发展等多种因素。

是一切社会存在和发展的必要前提。

人口的生产和再生产,受社会生产方式以及人们的生活方式制约。

在一定生产力水平上,人口的数量、质量和结构影响着社会发展的快慢,但不是社会发展的决定性力量。

人口再生产应同整个社会物质资料的增长、同生态环境之间保持合理的关系。

人口构成:指把人口总体区分为各个组成部分。

根据人口的不同特征,可划分为三大类人口构成:人口的自然构成、地域构成与社会构成。

自然构成是依人口的生理属性来划分的,主要有性别构成与年龄构成。

地域构成指人口的地理分布状况,包括人口的行政、自然与经济区域分布、城乡分布等。

社会构成是依人口的社会经济属性来划分的,包括人口的婚姻状况构成、家庭类型构成、阶级或阶层构成、民族构成、宗教信仰构成、在业与不在业构成、行业构成、职业构成、文化教育程度构成等。

人口分布:某一时点上人口在某地域范围内的聚集状况。

随着经济社会的发展及人口的自然变动和迁移变动而不断变化。

反映人口分布状况的一个重要指标是人口密度,即总人口对土地面积之比,常以每平方公里的居民人数来表示。

人口总数:亦称人口规模。

在一定时点上一个国家或地区有生命的个人的总和。

人口社会学各章节重难点第一章人口社会学的研究对象和研究方法一、本章学习要求1. 掌握人口的基本知识;2. 掌握人口社会学的研究对象;3. 了解人口社会学的研究方法和研究意义。

二、本章重点难点分析1. 人口:是指生活在特定社会制度、特定地域,具有一定数量和质量的人的总称。

注意描述人口的时候,强调的是人口生活在特定社会制度、特定地域,并且具有数量和质量这双重指标。

2. 人口的双重属性:(1)人口的自然属性:也称人口的生物属性。

即人类个体的出生、成长、繁殖、衰老和死亡过程有着重要的生物学规律。

表现为:人口数量、质量、性别结构、年龄结构、人口再生产周期、生命周期等参数。

(2)人口的社会属性:人类进化过程中,人口数量、质量、人均寿命等生物属性受社会影响发生巨变,即人口具有社会属性。

人口的社会属性表现在:①社会经济力量影响和制约人口的生物属性。

②社会文化力量影响和制约人口的生物属性。

③社会政治力量影响和制约人口的生物属性。

注意人口的自然属性是人口与其他生物所类似的属性,而社会属性是人所独有的。

3. 人口过程:(1)生育过程;(2)死亡过程;(3)迁移过程。

4. 人口社会学的研究对象:(1)研究对象之一:人口现象与社会力量之间的互动关系;(2)研究对象之二:人口过程与社会力量之间的互动关系;(3)研究对象之三:人口结构与社会力量之间的互动关系;(4)研究对象之四:人口变迁与社会变迁之间的互动关系。

三、本章典型例题(案例)分析(解答):试述人口的定义及人口的双重属性。

答:人口是指生活在特定社会制度、特定地域,具有一定数量和质量的人的总称。

人口具有自然熟悉和社会属性。

人口的自然属性也称人口的生物属性。

即人类个体的出生、成长、繁殖、衰老和死亡过程有着重要的生物学规律。

表现为:人口数量、质量、性别结构、年龄结构、人口再生产周期、生命周期等参数。

人口的社会属性是指人类进化过程中,人口数量、质量、人均寿命等生物属性受社会影响发生巨变,即人口具有社会属性。