美国的工业和区域发展阶段

- 格式:ppt

- 大小:1.54 MB

- 文档页数:9

主要资本主义国家的发展变化一、战后美国经济的发展1、五六十年代:(1)表现:美国工业生产空前发展,经济实力急剧膨胀。

(2)原因:①美国大力拓展市场,赚取高额利润。

②利用第三次科技革命成果,大力发展高新产业。

③积极发展国家垄断资本主义。

2、七八十年代:(1)表现:①70年代危机,经济地位下降。

②80年代调整,经济开始复苏。

(2)原因:①经济发展弊端显露。

②受到危机严重打击通货膨胀,债务沉重。

3、九十年代:(1)表现:①经济高速增长,经济状况大大优于其他发达国家。

②率先进入以信息产业为主导的知识经济时代。

(2)原因:①突出面向未来的投资。

②以高科技带动经济发展。

③重视对外贸易,推行以出口带动经济增长的方针。

④积极推动多边经济合作。

二、欧洲联盟:1、经济的恢复:(1)西欧工业基础雄厚,劳动者技术素质高。

(2)各国政府不同程度地实行干预经济和社会福利政策。

(3)美国马歇尔计划的实施,大量“美援”涌入西欧。

2、欧洲的联合:(1)20世纪50年代初,法国、联邦德国等先后建立了欧洲“煤钢共同体”、“经济共同体”和“原子能共同体”组织。

(2)1965年,法国、联邦德国、意大利、荷兰、比利时和卢森堡6国签订《布鲁塞尔条约》,组成欧洲共同体。

1967年欧共体正式成立。

(3)1993年,成立了欧洲联盟,成为世界上最大的经济体。

三、日本经济的发展:1、原因:(1)战后美国在日本强制推行民主改革,并实行非军事化政策。

(2)美国对日本经济的扶植。

(3)日本重视科学技术和教育的发展,引进外国先进技术和管理经验。

2、表现:(1)50年代中期,日本进入经济高速发展阶段。

(2)60年代末,成为仅次于美国的第二号资本主义经济大国。

(3)1987年,日本的国民生产总值,成为仅次于美国的世界第二经济大国。

3、问题:存在严重的对外依赖性。

社会主义国家的改革与演变一、苏联的改革与解体:1、赫鲁晓夫改革:(1)时间:从1953年起开始改革。

(2)内容:针对斯大林时期存在的一些弊端在经济、政治方面采取了一些改革措施。

区域协调发展的国际经验袁惊柱日本北海道的冰雪旅游。

美国:总统直接领导贫困地区的综合开发美国典型的区域协调发展案例是西进运动,西部地区经历了以农业为主的初步开发、以工业为主的高速发展和以高新技术为主的深度开发阶段后,实现了均衡发展。

概言之,美国在开发不发达地区时,采取的是包括有7个主要措施的均衡战略:实行优惠税制,政府组建开发区,以交通运输为重点扶持基础设施建设,利用财政金融手段引导私人企业投资,政策支持和法律支持,引导人力资源流向,保护生态环境。

例如:美国政府的扶持重点是阿拉巴契亚地区、田纳西河流域等问题最严重的连片贫困地区。

主要方式为选择一些发展水平较高且具有较大发展潜力的地区作为增长中心,进行政策扶持,通过增长中心的发展带动周围腹地的增长,增加贫困人口的就业机会。

在法律法规方面,1933年,美国通过了《田纳西河流域管理局法》,成立了田纳西河流域管理局,由罗斯福总统直接领导,负责田纳西河流域的综合开发,使得田纳西河流域成功摆脱贫困。

20世纪60年代,又成立了地区再开发署、经济开发署等区域协调发展管理机构。

1965年,通过了《阿巴拉契亚区域开发法》,帮助阿巴拉契亚区域脱贫。

1993年,克林顿总统签署了《联邦受援区和受援社区法案》,成为美国第一个系统解决欠发达地区发展问题的法案。

欧盟:超国家、国家、地方等多个层次的区域协调体系欧盟在促进成员国之间协调发展方面采取了一系列的均衡战略措施,主要有:制定明确的政策目标和区域发展战略规划,如1994—1999年的“六年规划”、2000—2006年的“七年规划”和2007—2013年的“七年支出计划”。

形成了超国家、国家、地方等多个层次的区域协调体系,形成了分层治理的区域政策治理结构。

如在超国家层面,有欧盟委员会、欧洲理事会和欧洲议会等重要机构,针对区域协调发展设立权威的区域管理机构;欧盟下设了24个部,其中的第16部为区域政策事务部,主管区域协调。

在欧盟的预算中,有2/3都用在区域政策里。

区域经济发展历程区域经济发展历程是指一个地区在经济发展过程中经历的各个阶段和变化。

以下是一个典型的区域经济发展历程,包括几个不同的阶段:1. 初始阶段:在这个阶段,一个地区的经济通常是以农业为主导。

人们的生活主要依靠农业生产来维持,经济活动相对简单,技术水平相对较低。

这个阶段的特点是资源利用率低,人均收入较低,劳动力大部分从事农业劳动。

2. 工业化阶段:随着技术的进步和工业的发展,一个地区的经济开始向工业化转型。

这个阶段的特点是重视工业发展,大量的劳动力涌入工业部门,劳动生产率和经济增长率较高。

同时,城市化也在这个阶段快速进行,大量农村人口流入城市。

3. 经济转型阶段:当一个地区的工业发展到一定阶段后,经济发展面临一系列挑战和问题。

资源短缺、环境恶化、劳动力成本上升等问题逐渐凸显。

为了实现经济的可持续发展,一个地区开始进行经济结构的转型。

这个阶段的特点是加大对产业结构调整和创新能力的投入,促进技术创新和知识经济的发展。

4. 服务业经济阶段:在经济结构调整的过程中,服务业起到了越来越重要的作用。

随着知识经济的发展和城市化进程的深入,服务业在一个地区的经济中的比重逐渐增加。

这个阶段的特点是服务业在GDP中的比重持续增加,劳动力从实体经济向服务业转移,技术含量和附加值较高。

5. 高端产业阶段:当一个地区的经济发展到一定程度后,一些高端产业开始在该地区兴起。

这些高端产业通常是以技术创新和知识密集型为特点,产业链较长,附加值比较高。

这个阶段的特点是技术水平较高,劳动生产率较高,创新能力较强。

以上是一个典型的区域经济发展历程,不同地区的经济发展历程可能有所不同。

区域经济发展是一个复杂的过程,受到政府政策、资源禀赋、区位条件等多种因素的影响。

当今世界格局的发展趋势(1945年至今)二战后,世界现代化进入稳定发展时期。

两种制度从冷战相持到和平竞争、相互借签。

第三次科技革命兴起和发展,经济全球化和区域集团化加速,政治上两极格局解体、多极化趋势加强,都推动着整体世界迅速发展。

一、当今世界政治格局多极化发展趋势1.美苏“冷战”(1947—1991)背景:(1)二战后,美国和苏联失去了联盟的基础,双方关系逐渐恶化。

(2)美国凭借强大的经济与军事实力,确立了称霸世界的全球战略,把苏联看做其主要障碍。

(3)苏联把确保东西部边界安全作为国家的首要利益,努力扩大其在世界上的影响。

(4)美苏两国在社会制度和意识形态方面根本对立,夸大对方对本国的威胁,加剧冲突与对抗。

标志:1947年3月,“杜鲁门主义”出台。

表现:影响:有利于缓解世界紧张局势,在半个世纪里避免了新的世界大战的爆发。

美苏两强展开长期的军备竞赛和地区争夺,导致世界局势长期紧张动荡。

2.世界多极化趋势出现:(20世纪70年代)欧洲共同体成立影响:①欧洲共同体成立后,西欧国家不断加强经济合作,经济实力大大增强。

②增强与美苏抗衡的实力,冲击了两极格局,促进世界多极化趋势。

日本崛起影响:使资本主义世界经济领域出现了多极化趋势,冲击了两极格局,促进政治领域的多极化发展。

欧共体开始推行相对独立的外交政策;日本谋求在国际舞台发挥独特作用。

中国恢复在联合国的合法席位,中美、中日关系正常化,中国国际地位提高。

60年代不结盟运动兴起,第三世界作为独立的政治力量登上历史舞台。

3.世界多极化趋势加强:(20世纪90年代)背景:世界格局多极化趋势根源于世界经济力量的多极化。

标志:20世纪90年代初,由于东欧剧变和苏联解体,两极格局结束,多极化已成为世界格局的发展趋势。

欧盟、日本、俄罗斯、中国、发展中国家等多种政治力量不断发展壮大,政治力量分化组合,多极化趋势加强。

二战后世界格局的演变及影响1.战后资本主义世界经济体系的形成背景:经济大危机及二战的惨痛教训;二战使世界经济格局发生变化;美国企图确立世界经济霸主地位。

高二地理区域的含义试题1.区域人地关系最为紧张的阶段是区域发展的成长阶段。

()【答案】×【解析】区域人地关系最为紧张的阶段是区域发展的转型阶段,这一阶段资源枯竭,环境污染加重,地价上涨,劳动力价格提高,是人地关系最为紧张的阶段, 故该说法错误。

【考点】本题考查区域的含义。

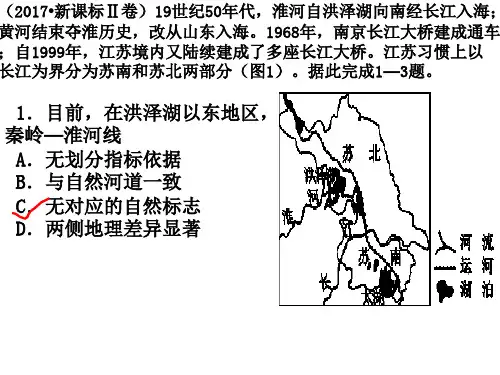

2.关于区域的叙述,错误的是A.区域都具有一定的区位特征B.区域都有一定的面积和形状C.区域一定有明确的界线D.区域地理环境对区域发展有深刻影响【答案】C【解析】区域都有一定的区位特征;都有一定的面积和形状;区域内的自然和人文环境对区域的发展有深刻影响;但是区域不一定有明确的界线,如各干旱区与半干旱区、我国的温带大陆性气候区和温带季风气候区等自然区。

故选C。

【考点】区域的含义3.关于区域的叙述,正确的是()A.区域是在地球表面占有一定空间的地区,有明显的界限B.区域是自然生成的,以自然的山脉和河流为界C.区域可以有不同等级不同类型,区域内部的特定性质相对一致D.区域是人为划分的,因而区域与区域之间差异不大【答案】C【解析】区域是在地球表面占有一定空间的地区,但是有的边界具有过渡性,而不明显,故答案A错误,区域是人们在地理环境差异的基础上按一定的指标划分出来的,而不是自然生成的,故答案B、C错误,区域可以有不同等级不同类型,区域内部的特定性质相对一致,故答案选C,。

【考点】本题考查区域的含义。

4.下列各组地域单元中,按照同一类指标进行归类的是A.热带、温带、寒带B.湿润地区、低纬度地区、江南丘陵C.黄河流域、东南丘陵、干旱地区D.广东省、广州市、云贵高原【答案】A【解析】热带、温带和寒带都属于温度带的划分,应属于同一类指标进行的归类,A项正确;湿润地区属于干湿度的划分;低纬度属于纬度位置的划分;江南丘陵属于地形区的划分,B项错误;黄河流域属于河流流域的划分;东南丘陵属于地形区的划分;干旱地区属于干湿度的划分,C项错误;广东省和广州市都属于行政区划分,云贵高原属于地形区的划分,D项错误。

第二章区域发展第一节大都市的辐射功能——以我国上海为例....................................................... - 1 - 第二节产业转型地区的结构优化——以美国休斯敦为例....................................... - 3 - 第三节资源枯竭型地区的可持续发展——以德国鲁尔区为例............................... - 5 - 第四节生态脆弱区的综合治理——以我国荒漠化地区为例................................... - 9 -第一节大都市的辐射功能——以我国上海为例一、大都市的集聚与辐射作用1.大都市的概念:规模庞大、人口众多、经济发达、具备强大辐射带动功能的现代化城市区域,是城镇化发展到高级阶段的城市空间组织形式。

2.世界大都市的发展历程(1)中心城市对周边地区的影响:首先是集聚作用,其次是辐射带动作用。

(2)现代大都市的发展历程第一阶段:空间集聚企业、资金、技术、信息、人才在产业基础较好、区位条件优越的地区集聚第二阶段:辐射功能经济发展水平较高的地区与经济发展滞后的地区之间产生的产业、科技、人才、资金等要素的流动,以及思想观念、生产方式、生活习惯等方面的传播1.上海的位置:太平洋西岸,亚洲大陆东缘,我国海岸带与长江的交会处。

2.上海大都市的发展目标:建设成具有全球影响力的科技创新中心和国际经济、金融、贸易、航运中心。

3.上海大都市的辐射功能(1)上海拥有世界级中心城市的必备条件:优越的地理区位、庞大的城市规模、雄厚的综合实力、发达的教育科技、深厚的文化底蕴、便捷的交通运输、广阔的经济腹地等。

(2)上海大都市的辐射功能:产业带动功能、都市核心功能、交通运输枢纽功能、金融服务功能、科技研发创新功能等。

三、上海大都市的辐射带动作用1.“一核五圈四带”城市网络化空间格局的形成(1)联系:现代化的交通运输网络。

2019湘教版高中地理必修二教材课后活动题答案教材中的探究、活动题答案课本P2探究1.纬度和海陆分布等地理位置的差异、地势轮廓及新构造运动的差异、气候特征的差异、自然历史演变的差异、人类活动与开发利用和改造自然方面的差异。

2.温度、水分的组合情况。

如东部季风区又可以划分为华南湿润热带地区,华中、华南湿润亚热带地区,华北湿润、半湿润暖温带地区,东北湿润、半湿润温带地区,这四个分区既有温度的差异(从热带到亚热带再到暖温带、温带),又有水分的差异(从湿润区到湿润半湿润区)。

课本P6活动1.漠河位于大兴安岭地区,以山地地形为主;纬度高,气温低,冬季寒冷干燥且漫长,暖季短促较凉爽;降水较少且集中于7月;秋季多早霜和冻害发生;森林资源和动物资源丰富,土壤以棕壤为主;盛产黄金、煤炭等矿产资源,沿江自然景观资源独特秀美。

此外,漠河当地俄罗斯风格建筑广布,特色显著。

2.漠河当地利用其独特地理条件,设计了“中国最北一家”“神州北极”等景点。

还可利用其气候资源,在冬季发展冰雪旅游项目,在夏季发展避暑旅游项目;利用独具俄罗斯风格的建筑,发展异域风情旅游项目。

课本P7-8活动1.若羌县位于新疆,与西藏、青海、甘肃接壤,是进人新疆的门户,境内沙漠广布,气候干旱,降水稀少,气温年较差大,河流均为内流河,植被以干旱荒漠植被为主。

长岛县位于胶东半岛和辽东半岛之间,在黄海、渤海交汇处,南临烟台,北依大连,西靠京津,东与韩国、朝鲜隔黄海相望,为低山丘陵区,滨海地区有小面积平原,气候温和,降水适中。

若羌县深居内陆,自然条件较为恶劣,经济较为落后,人口稀少。

长岛县地理位置优越,交通条件好,气候适宜,适合发展渔业,属于中国东部沿海地区,经济发达,人口稠密。

2.(1)略,请学生根据家乡的具体情况作答。

(2)设立海南省是从经济发展的角度来考虑的。

设立重庆直辖市是从西部大开发战略、三峡库区移民等方面进行的调整。

设立地级三沙市是从开发南海资源、管理南海事务、维护领海主权等方面进行的调整。