明朝后期中西方海上力量地比较(完成稿子)

- 格式:doc

- 大小:59.00 KB

- 文档页数:16

明朝时期中国的实力如何?落后于西方嘛?了解更真实的明朝数据很多人都说明朝同时期,西方比明朝先进很多,个人觉得很扯,甚至为了说明明朝不行,甚至还把文字狱的帽子扣在了明朝身上。

下面我们来说说明朝的海战上的事情。

有人说西方在明朝封锁了马六甲海峡,我就笑了。

郑芝龙在17世纪中国明朝海禁与世界海权勃兴的时代的背景下,以民间之力建立水师,并于1633年在泉州金门岛的料罗湾海战中成功击败西方海上势力[5],在郑和船队退出南中国海200年后,重夺了海上主导权,是大航海时代东亚海域举足轻重的人物。

郑芝龙对历史的其他影响还有作为先于荷兰人的,和李旦和颜思齐等人及部众在台湾建立基础,为汉人移台的主要据点。

并为其子郑成功留下强大海上基业,郑成功以此资本抗清,并在南京兵败后以海上武力成功打败荷兰人,收复台湾。

以上是海上实力,可以说完虐西方海军。

现在我们再来看看明朝的科学方面的著作与成就。

来说说明朝的天才宋应星。

宋应星一生致力于对农业和手工业生产的科学考察和研究,收集了丰富的科学资料;同时思想上的超前意识使他成为对封建主义和中世纪学术传统持批判态度的思想家。

宋应星的著作和研究领域涉及自然科学及人文科学的不同学科,而其中最杰出的作品《天工开物》被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。

2021年5月,国际天文学联合会(IAU)批准中国在嫦娥五号降落地点附近月球地貌的命名,宋应星(Song Yingxing)为八个地貌地名之一。

宋应星所著书籍收录了农业、手工业,诸如机械、砖瓦、陶瓷、硫磺、烛、纸、兵器、火药、纺织、染色、制盐、采煤、榨油等生产技术。

在农业方面宋应星对水稻浸种、育种、擂秧、耘草等生产全过程作了详尽的记载。

尤其是宋应星的《机械》篇详细记述了包括立轴式风车、糖车、牛转绳轮汲卤等农业机械工具,具有极高的科学价值。

天工开物宋应星是世界上第一个科学地论述锌和铜锌合金(黄铜)的科学家。

他明确指出,锌是一种新金属,并且首次记载了它的冶炼方法。

【10.22】决战料罗湾:中西文明的海上大搏杀今天是2018年10月22日这是馒头说第 303 篇文章一个是冉冉升起的西方海上霸主一个是日落西山的东方大陆帝国这两个国家的精锐海军主力打一场海战结果会是怎样?【今日由头】1633年10月22日“料罗湾海战”爆发11633年这一年,大明王朝的第一场雪,比平常时候来得还要早一些。

这一年,是崇祯皇帝即位后的第六年。

按照后世一些科学家的研究观点,明朝此时已经进入了“小冰河期”。

在这段时期,中国的北方长年干旱,奇寒无比,很多地方庄稼颗粒无收。

而南方的气候也异常,江苏,福建,甚至广东地区的河水都出现了结冰现象,且地震频繁。

对于发誓要成就一番伟业的崇祯皇帝而言,天象并不是唯一让他头疼的地方,还有人祸——天灾导致饥民遍野,盗贼四起。

这一年,高迎祥、张献忠、罗汝才、李自成这批造反者们,率领十多万农民起义军突破了官军的重重包围,进入到了明军力量薄弱的湖北北部地区,开始游击作战,让崇祯之前推行的“以抚代剿”政策宣告彻底破产。

除了应对国内的农民起义之外,更让崇祯睡不着的,还有关外的后金铁骑。

这一年,实力已经越来越强的后金一鼓作气拿下了北方的重镇旅顺,明朝总兵黄龙兵败自杀。

而不久之后,原毛文龙麾下的悍将尚可喜也宣布投降后金。

《江山风雨情》中李强版的“崇祯”遗憾的是,崇祯的烦恼还没有到此为止。

如果陆地上的“内忧外患”目前还暂时在可承受范围之内的话,一股威胁大明东南沿海的海上势力,又让这位年轻的皇帝寝食难安。

因为那股海上的势力并非寻常的倭寇或海盗,而是来自遥远西方的一个强大国家。

这个国家在过去的几十年里迅速崛起,事实上已经成为了西方世界的海上霸主。

没错,那就是荷兰。

在这一年,崇祯皇帝觉得,有必要和这个纠缠大明十几年的对手做一个了断了。

21633年这一年,荷兰对明朝的忍耐其实也到了极限。

这个在17世纪初开始迅速崛起的国家,以惊人的造船数量、出色的造船技术以及遍布全球的商业贸易能力获得了“海上马车夫”的称号。

郑和下西洋的目的、组织与影响,跟半个世纪以后西方殖民者的航海探险活动不同。

郑和下西洋的主要动机是朝廷按照儒家朝贡礼仪,以“厚往薄来”的原则招徕各国输诚纳贡,是为了发展与海外各国的友好联系,丝毫没有海外殖民和掠夺财富的目的。

而哥伦布、达‧

伽马的航行则是到东方大陆去寻找黄金、为西欧商品经济开拓市场,以及扩张殖民地。

郑和船队无论在船只数目、船员人数和船只大小等,都远比十五、十六世纪的西方船队庞大。

十五、十六世纪欧洲船队的组织管理水平,远不如郑和船队。

郑和的船队不但物资补给充足,而且还有医生随队,管理组织十分完善。

哥伦布在航行期间,竟有六十多名船员病死;麦哲伦航行时,因缺乏蔬菜和食物,归航时生还的仅18人,可见他们在医疗及补给上,都大有问题。

郑和下西洋促进了中国与亚、非各国的经济、文化交流,加强了彼此的睦邻友好关系,但却未能对中国和世界历史产生翻天覆地的影响。

西方哥伦布、达‧伽马等的航海活动,改变了整个世界。

随着开辟新航路,葡萄牙、西班牙等国也开始了殖民活动,从亚、非、美洲掠取了巨额财富。

商业贸易和财富掠夺为西欧的资本主义发展提供了条件,但亚、非、美洲人民则沦入苦难的深渊。

从此,西方世界跟第三世界的发展差距便日渐拉大。

明朝海洋时代与海外殖民地明朝是中国历史上一个非常重要的朝代,其间发生了许多令人瞩目的事件和改革。

其中,明朝的海洋时代和海外殖民地是一个引人注目的话题。

明朝海洋时代的开始可以追溯到郑和下西洋的航海活动。

郑和是明朝时期一位著名的航海家,他率领庞大的船队,走过了东南亚、印度洋、阿拉伯半岛等地,旨在扩大中国的影响力并促进贸易。

郑和的航海活动使得明朝成为当时世界上海上势力最强大的国家之一,同时也推动了世界各地的文化交流和贸易往来。

明朝在海洋方面的探索还表现在对岛屿的殖民地化。

其中最著名的是台湾。

明朝将台湾视为重要的战略要地,对其进行了军事占领和行政管理。

明朝在台湾建立了诸多军事要塞和屯田居民,同时推广了汉族文化和社会制度。

明朝对台湾的殖民化对于日后岛屿的历史发展产生了深远影响。

不仅如此,明朝还通过海洋贸易建立了联系遥远国家的殖民地,比如瓜达尔和摩尔多瓦。

明朝与这两个地方的联系最早可以追溯到明英宗时期,当时明朝派遣使者前往通商和探索贸易机会。

这种联系逐渐发展成明朝在这两个地方设立的殖民地。

殖民地建设的推动者是明朝的军事力量和对于贸易的需求。

明朝海洋时代和海外殖民地的出现不仅仅表现为军事和贸易方面的扩张,还带来了丰富的文化交流。

明朝在亚洲各地建立了贸易港口和驻外使馆,这为不同文化间的交流创造了机会。

尤其是明朝与东南亚的贸易往来,带来了许多嘉兴人、广东人等移民到当地,他们带来了中国的语言、文化和风俗习惯,深刻影响了东南亚的文明。

然而,明朝的海洋时代和海外殖民地也存在一些问题。

一方面是对于军队的过度依赖。

明朝在海外殖民地建设中主要以军事手段进行,这使得军队成为殖民地维持秩序的主要力量。

另一方面是来自国内的压力。

明朝虽然有海洋扩张的潜力,但是它的主要经济和政治中心依然集中在内陆,这导致海外殖民地不能得到有效管理和保护。

总的来说,明朝的海洋时代和海外殖民地是一个丰富多样且具有深远影响的时期。

明朝通过深入的海洋探索和对海外土地的殖民,推动了中国与世界的联系和交流。

明朝后期中西方海上力量的比较(完成稿).txt心态决定状态,心胸决定格局,眼界决定境界。

当你的眼泪忍不住要流出来的时候,睁大眼睛,千万别眨眼,你会看到世界由清晰到模糊的全过程。

发信人: 今古人(今古人), 信区: square标题: [原创]明朝后期中西方海上力量的比较(完成稿)zz发信站: 一见如故(Wed Nov 8 18:01:23 2006), 本站()[原创]明朝后期中西方海上力量的比较(完成稿)文章提交者:superyi 加贴在历史风云之中国史铁血论坛明朝后期中西方海上力量的比较曾经,中国被列强由海上肆无忌惮入侵,却忘了自己曾经也是海上强国;在郑和航海后400年我们这个在海洋上曾经发现世界、领导世界的国度竟然沦为被奴役的半殖民地!而这一切始于明朝……明朝曾经是全球独一无二的航海大国-----郑和下西洋时代的明朝拥有其他国家望尘莫及的远洋舰队。

李约瑟的《中国科技史》多少有点过于推崇中国,他对中国造船业的发明创造的统计还算公正,我们可以看到中国古代造船和航海技术与西方相比较,在郑和下西洋前中国造船业是遥遥领先于世界的。

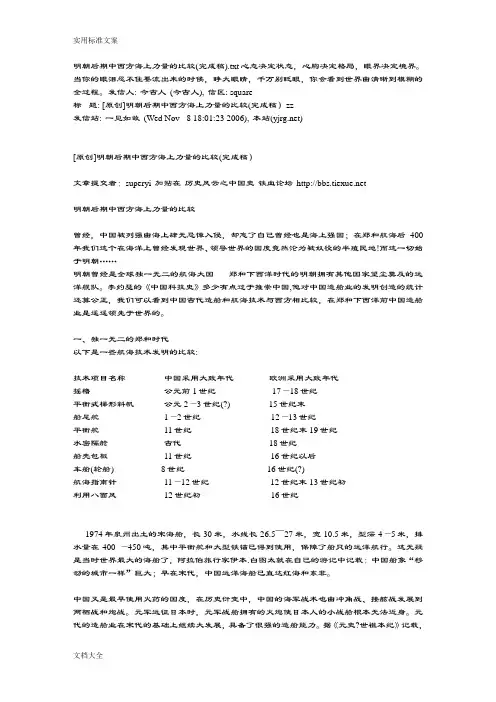

一、独一无二的郑和时代以下是一些航海技术发明的比较:技术项目名称中国采用大致年代欧洲采用大致年代摇橹公元前1世纪17—18世纪平衡式梯形斜帆公元2—3世纪(?)15世纪末船尾舵1—2世纪12—13世纪平衡舵11世纪18世纪末19世纪水密隔舱古代18世纪船壳包板11世纪16世纪以后车船(轮船)8世纪16世纪(?)航海指南针11—12世纪12世纪末13世纪初利用八面风12世纪初16世纪1974年泉州出土的宋海船,长30米,水线长26.5~27米,宽10.5米,型深4—5米,排水量在400 —450吨,其中平衡舵和大型铁锚已得到使用,保障了船只的远洋航行。

这无疑是当时世界最大的海船了,阿拉伯旅行家伊本.白图太就在自己的游记中记载:中国船象“移动的城市一样”巨大;早在宋代,中国远洋海船已直达红海和东非。

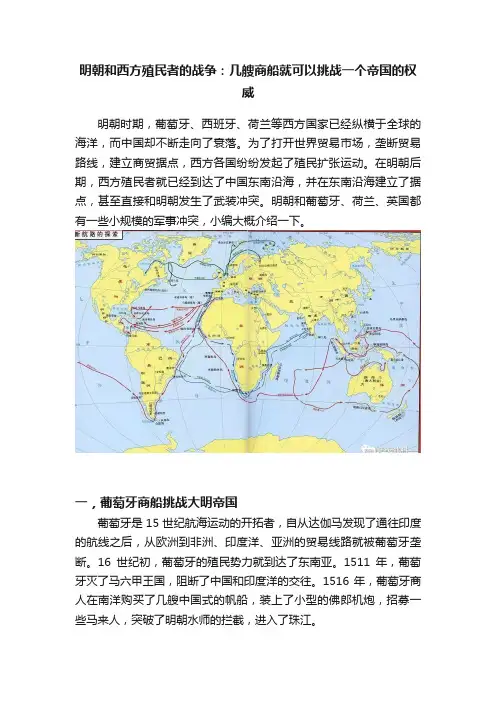

明朝和西方殖民者的战争:几艘商船就可以挑战一个帝国的权威明朝时期,葡萄牙、西班牙、荷兰等西方国家已经纵横于全球的海洋,而中国却不断走向了衰落。

为了打开世界贸易市场,垄断贸易路线,建立商贸据点,西方各国纷纷发起了殖民扩张运动。

在明朝后期,西方殖民者就已经到达了中国东南沿海,并在东南沿海建立了据点,甚至直接和明朝发生了武装冲突。

明朝和葡萄牙、荷兰、英国都有一些小规模的军事冲突,小编大概介绍一下。

一,葡萄牙商船挑战大明帝国葡萄牙是15世纪航海运动的开拓者,自从达伽马发现了通往印度的航线之后,从欧洲到非洲、印度洋、亚洲的贸易线路就被葡萄牙垄断。

16世纪初,葡萄牙的殖民势力就到达了东南亚。

1511年,葡萄牙灭了马六甲王国,阻断了中国和印度洋的交往。

1516年,葡萄牙商人在南洋购买了几艘中国式的帆船,装上了小型的佛郎机炮,招募一些马来人,突破了明朝水师的拦截,进入了珠江。

在日本的浮世绘上葡萄牙人经常使用中国式帆船他们冒充穆斯林使团来广州要求和明朝进行贸易。

但是明朝官方发现他们并非是穆斯林,于是拒绝其要求,并且责令他们离开广州。

但是葡萄牙商队不但不听,反而炮轰广州,占据东莞屯门岛。

1519年,葡萄牙人又贿赂又贿赂镇守太监,得到了进京的许可。

不过1521年的明世宗继位改变了政策,他又拒绝和葡萄牙贸易。

同时,明世宗下达了驱逐屯门岛的葡萄人商队。

安装西式大炮的帆船于是明朝水师4000众,船只50余只船只开始围攻屯门岛的3艘武装商船,但是由于明朝军队装备的火炮威力远不如葡萄牙商队的佛郎机炮等,明朝的第一次进攻失败了。

此后,明军围而不攻。

僵持了40天后,葡萄牙商船又得到了3艘增援,双方战火重开。

明朝军队采取了火攻法,将火船(填有膏油草料的船只)点燃,冲向葡萄牙的船只。

葡萄牙的船只巨大,无法躲避火船,因此葡萄牙商队只好逃离。

而葡萄牙最终突围了3艘船,损失了3艘。

澳门屯门岛的失败并没有让葡萄牙武装商队死心。

1523年,一支由5艘桨帆船和1艘中国式帆船,1000多人,组成的葡萄牙船队重新来到了广州,和明朝交涉。

明朝水师有多强?与世界海上霸主多次交锋,竟全部取胜!谈及中国“强久不衰”的军队,最广为人知的是秦军和汉军。

商鞅变法之后,秦军实现蜕变,一直到灭亡,都能保持很强战斗力;自汉武帝之后,汉军一直强盛,最强时一汉敌五胡,所谓“国恒以弱灭,唯汉独以强亡”。

然而,无论秦军还是汉军,却都有过重大惨败,只能算强于一时,而非强于一世,而真正能纵横300年未尝败绩,甚至还多次大败世界霸主的一支军队,却来自评价极低的明朝水师。

明朝水师又称大明水师,是曾经世界第一的中国海军,起源于元末朱元璋所部的两大主力之一巢湖水师。

就是这一支水师,却在之后300余年内上演了无数传奇。

朱元璋统一战争中,巢湖水师战功赫赫,尤其是鄱阳湖大战,即与陈友谅争夺鄱阳湖的一次战略决战,最终巢湖水师以少胜多,几乎全歼陈友谅部队,为统一江南奠定了基础。

史家总结,鄱阳湖大战是中世纪世界规模最大水战,经典程度不下于三国赤壁之战。

朱棣登基之后,体现明朝水师力量的最突出表现是郑和船队,英国学者李约瑟评价是“同时代的任何欧洲国家,以致所有欧洲国家联合起来,可以说都无法与中国明朝海军匹敌”。

欧美网友评价,这是一支可以在世界上任何地点实现登陆作战的特混舰队。

总之,在明朝中期之前,明朝水师未有一败,是世界上最强的海军力量,更是东亚无敌。

由于东亚无敌,缺乏竞争对手,所以郑和船队之后,明朝水师力量开始衰弱,但即便如此,却依然多次击败世界性霸主——葡萄牙帝国、荷兰帝国!1521年,葡萄牙人侵扰广东沿海,由此爆发了屯门海战,明朝汪鋐首次提出“以夷制夷”,积极学习葡萄牙大炮技术,最终大败了葡萄牙人。

明葡第二次战争发生于1522年,葡萄牙人以五艘舰船千余人组成的舰队入寇广东西草湾,最终再一次被备倭指挥柯荣、百户王应恩率领明军大败,生擒舰队首领别都卢在内的42人。

这两次战争对葡萄牙人影响极大,让之后400余年葡萄牙人直接放弃了武力侵华。

如果说明葡战争广为人知的话,那么明荷战争的第一次交手就鲜为人知了。

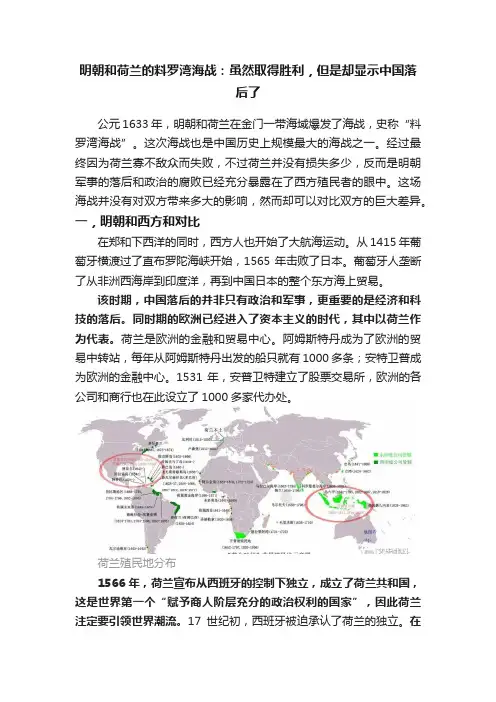

明朝和荷兰的料罗湾海战:虽然取得胜利,但是却显示中国落后了公元1633年,明朝和荷兰在金门一带海域爆发了海战,史称“料罗湾海战”。

这次海战也是中国历史上规模最大的海战之一。

经过最终因为荷兰寡不敌众而失败,不过荷兰并没有损失多少,反而是明朝军事的落后和政治的腐败已经充分暴露在了西方殖民者的眼中。

这场海战并没有对双方带来多大的影响,然而却可以对比双方的巨大差异。

一,明朝和西方和对比在郑和下西洋的同时,西方人也开始了大航海运动。

从1415年葡萄牙横渡过了直布罗陀海峡开始,1565年击败了日本。

葡萄牙人垄断了从非洲西海岸到印度洋,再到中国日本的整个东方海上贸易。

该时期,中国落后的并非只有政治和军事,更重要的是经济和科技的落后。

同时期的欧洲已经进入了资本主义的时代,其中以荷兰作为代表。

荷兰是欧洲的金融和贸易中心。

阿姆斯特丹成为了欧洲的贸易中转站,每年从阿姆斯特丹出发的船只就有1000多条;安特卫普成为欧洲的金融中心。

1531年,安普卫特建立了股票交易所,欧洲的各公司和商行也在此设立了1000多家代办处。

荷兰殖民地分布1566年,荷兰宣布从西班牙的控制下独立,成立了荷兰共和国,这是世界第一个“赋予商人阶层充分的政治权利的国家”,因此荷兰注定要引领世界潮流。

17世纪初,西班牙被迫承认了荷兰的独立。

在独立后,荷兰人开始了大胆的经济制度创新,他们开创了资本主义一些列的经营模式,如现代银行、股份公司等。

这些创新使得荷兰的经济迅速重振雄风,如1609年成立的阿姆斯特丹银行是世界第一家现代意义的银行,它得到了荷兰政府的担保,很快成为欧洲国际贸易的票据结算中心。

1602年,东印度公司成立,成为了荷兰海上扩张的工具。

阿姆斯特丹到17世纪的中叶,荷兰基本垄断欧洲贸易,他拥有1.5万艘商船,占据着欧洲一半以上,商船吨位占当时欧洲总吨位的三分之四,被称为“海上马车夫”。

他在东方排挤葡萄牙的势力,占领了整个印度尼西亚群岛,抢夺了台湾岛、好望角、巴西沿岸等地。

明末和当时的欧洲有差距吗?从中举几个例子,每样都能看出不同中国领先了世界一千多年,直到了明朝后期开始,东西方才开始有了差距。

在那个时代,西方展开了大航海,随和文艺复兴和工业革命,欧洲一举成为了世界上的领头者,而东方的大明在干什么呢?一如既往的土地纠纷,同样的抵御外敌,还有就是坚持不开海关。

一个不停的向前走,一个却一直原地踏步,没有差距才是怪事,今天就说说大明后期的时候,和当时的欧洲在军事上的差距。

第一,首当其冲是海军。

大明自从郑和下西洋之后,中国的海军就荒废了,一直保持着原来的两种类型的大船,一个福船,一个广船,从名字上就能感受得到,都是用来贸易和运货的商船。

而大明当时的战船根被没有火炮的配置,全都是清一色的小型尖底小船,一旦爆发战争,就只能用火攻或者跳帮来进行肉身搏斗,属于陆军海战。

而当时的欧洲是什么情况呢?最出名的就是盖伦船,武装的商船,这还是当时的葡萄牙和西班牙来东方交流贸易的船只,虽然速度不是很快,但是每艘船上都配备数十个火炮,数里之外就能横扫一篇,这也是当时荷兰人、葡萄牙人为何敢在大明公然租地,因为大明的海军追不上,也打不过。

第二,火器的差距,明初的神机营是世界上最强大的热武器部队,曾经远征大漠数次都完胜而归,彻底验证了那句玩笑话:自从有了机枪,草原上的民族都善歌善舞了。

当时也确实如此,但是到了明中期之后,一次土木堡战役,大明的精锐部队大部分都葬送了,所以才会发生后来的北京保卫战。

近期好看电影从这之后,大明的火器就走上了歪路,因为经常和北方的游牧民族战斗,骑兵的速度又非常的快,所以为了防备对方的骑兵,火器的造型都朝着射程而去,对威力的要求反而降低了,在后来的战斗中,因为火枪的威力不大,和北方的骑兵作战的时候,只要捂住头脸,明军的火枪就够不成威胁,只有大炮能够起到作用。

而这个时候的欧洲,一贯研究和制造大威力火器,不但是火枪还是大炮,虽然体型和重量都不大,但是威力却超过了明朝大炮的好几倍,射程也要大上许多,特别是大炮,欧洲最先发明出野战炮,而大明还是原始的实心大铜管,不但行动不便,连校准和发射也是一个大难关。

略论中国明清之际海上力量的衰落

李新坤

【期刊名称】《《珠江论丛》》

【年(卷),期】2017(000)003

【摘要】海上力量根本上是一种海上能力。

舰船体现了国家和民族的海洋掌控能力,是海上力量的最终体现。

明朝之前,中国已经有巨大的海上力量。

即便是在明初,中国也拥有无与伦比的海上力量。

自明朝中期到清朝,中国海上力量的衰落有两个比较面向:一是纵向的,中国比原来差了。

二是横向的,中国比欧洲差了。

关于中国明清海上力量衰落,原因是多方面的,但是,这一时期中国封建统治集团昧于世界大势,从维护自身统治利益出发而对民间海上力量采取的限制、某些时期甚至是禁绝的保守主义政策,至少是十分重要的原因之一。

【总页数】19页(P22-40)

【作者】李新坤

【作者单位】中国军事科学院

【正文语种】中文

【中图分类】E712.53

【相关文献】

1.明清之际的福建与中西文化交流——“海上丝绸之路”的历史契机与当代启示[J], 吴巍巍;林金水

2.明清之际西洋画在中国的传播及衰落原因探析 [J], 何问俊;赵雪

3.繁荣、危机与衰落——明清时期东亚朝贡制度变迁略论 [J], 陶继波;那日呼

4.略论中国明清之际海上力量的衰落 [J], 李新坤

5.信阳茶明清之际衰落凋敝的历史变迁与当代启示 [J], 张清改

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

郑和下西洋与西方新航路开辟的比较明代航海家郑和出使“西洋”,前后七次,访问了三十几个国家和地区,为中外经济文化交流、中国与亚非人民的友好关系史,揭开了新的一页。

郑和率领的庞大船队,就其活动的性质看,既不是一般的商船队,也不是一般的外交使团,而是封建统治者组织的具有朝廷贸易商队和外交使团双重性质的船队。

郑和船队每到一处,都了解各国的物产,并且有目的地用以物易物的方式同这些国家进行和平贸易。

船队所买的东西,除了一些药材外,多是奢侈品和观赏物。

这反映了郑和船队所进行的贸易,主要是为封建帝王和官僚贵族服务的。

当时,中国以先进的手工业品换取各国的土特产品,是平等自愿的交易;这同后来到东方的西方殖民者的名为交易,实为拐骗、欺诈、劫掠、烧杀的海盗行为,是完全不同的。

郑和船队七次出使,每到一处,都宣读明朝皇帝的书信诏谕,赠送礼物,表示愿意建立友好关系。

它的主观目的,虽是宣扬大明帝国的国威,招徕各国使臣朝贡,扩大海外贸易,增加朝廷在对外贸易上的收入,并换取封建统治者所需要的各种奢侈品,但客观上加强了中国与亚非各国人民的经济文化交流和友好往来,使中国的先进文化更多地传播到亚非各地,也使亚非各地的土特产品,特别是药材等传到了中国。

这对各国人民,显然都是有益的。

因此,郑和船队的出使,为中国与南海和印度洋地区的经济文化交流和各国人民的友谊作出了贡献。

然而,我们应当看到,郑和远航与西方人开辟新航路的结局,却有着截然不同的后果。

郑和下西洋的航海活动虽然声势浩大,但明成祖和郑和死后不久,中国船队便绝迹于印度洋和阿拉伯海,中国的航海事业突然中断了,这使得中国与西洋各国业已建立起来的联系戛然而止。

从此,中国人传统的海外贸易市场逐渐被欧洲人所占据,并最终退出了正在酝酿形成中的世界性市场。

相反,哥伦布和达·伽马开辟新航路后,在西欧激起了远洋航海的热潮。

在中国,作为国家的政治任务,郑和下西洋对于中国的经济的刺激作用微乎其微。

而在西方,东方的商品和航海贸易的利润直接加速了资本主义的原始积累。

明朝的大航海与文化交流的作文范文明朝的大航海与文化交流明朝是中国历史上一个辉煌的朝代,不仅在政治、经济和文化方面取得了巨大的成就,而且在大航海和文化交流方面也有着不可忽视的贡献。

明朝时期的大航海活动和文化交流,不仅丰富了中国的文化内涵,也为人类文明的发展做出了重要贡献。

明朝的大航海活动是由郑和率领的船队进行的。

郑和是明朝时期著名的航海家和外交家,他七次下西洋,带领船队远航到东南亚、南亚、非洲等地,进行贸易和交流。

郑和的船队规模庞大,船只装备精良,曾一度成为世界上最强大的船队之一。

明代大航海活动的开展,不仅在经济上起到了推动作用,也在文化交流方面发挥了积极的影响。

随着船队的远航,中国与其他国家之间的商贸和文化交流得到了加强。

中外商人、学者、官员等相互交流,促进了不同文化之间的交融。

通过这种文化交流,中国的科技、艺术、医药等方面得到了丰富和提升,同时也将中国的文化传播到了世界的各个角落。

在文化交流中,明朝的传统技术和知识得到了很好的展现。

比如,在海外贸易中,中国的瓷器、丝绸、茶叶等商品深受其他国家的喜爱,成为重要的贸易商品。

此外,中国的航海技术以及造船、造弩等区别于其他国家的技术也得到了广泛传播。

这些都对其他国家的文化和技术产生了积极的影响,推动了世界各国的科技和文化发展。

明朝的大航海和文化交流不仅使中国的文化走向世界,也使世界文化汇聚于中国。

通过与外国的交流,明代中国吸收了外来文化的精华,并将其融入了自己的文化中。

外来的艺术、音乐、服饰等元素在中国得到了广泛传播和发展,丰富了中国传统文化的内涵。

同时,明代中国的文化也对其他国家产生了很大的吸引力,吸引了很多外国人到中国学习、交流和传播中国的文化。

在明朝大航海和文化交流的背后,是中国人民对于自身文化的自信和开放心态。

明朝时期,中国保持了较高的文化自豪感,同时也对世界其他文化持开放态度。

这种自信和开放的心态,使得明朝的大航海和文化交流能够获得较大的成功,促进了中外文化的交流融合。

郑和下西洋与中国的海上霸权在中国历史上,郑和下西洋是一段较为重要的海上历史,也是证明中国海上霸权的一部分。

在明朝时期,郑和率领船队多次出海,至东南亚、南亚、非洲、中东等地,开展贸易、外交活动,并且丝毫没有受到其他国家的压制,反而在当地建立了一定的影响力。

下面我们通过本文,来探究郑和下西洋对于中国海上霸权的贡献。

一、郑和的下西洋郑和是明代著名的航海家,其曾率领七次下西洋,总共走遍了中国、东南亚、南亚、非洲、突尼斯和中东等地。

在郑和的七次下西洋中,他不仅开展了大型贸易活动,而且还进行了许多外交活动,甚至签订了一系列的外交条约,将经济贸易和政治外交结合在了一起。

这不仅有利于明朝政府掌握国际贸易和海上航行的主导权,同时也增强了中国在海上的霸权地位。

二、中国的海上霸权在明朝时期,中国的海上霸权可谓“举世无双”。

由于受到地理位置的限制,许多海上贸易都经过中国的海域,中国掌握着东西南北四大海域上的航行主导权。

这不仅使得中国的船队可以随意出海,也使得中国可以控制国内海上交通,同时防范外敌的海上侵袭。

三、郑和的贸易活动郑和率领的船队不仅仅是一个外交团队,更是一个庞大的贸易商队。

在他的船队中,有大量的货物,包括瓷器、丝绸、银器等等。

他的贸易活动主要集中在东南亚地区和南亚地区,但他也曾到过非洲等地。

雄厚的贸易实力,不仅使中国的商品深入到了其他国家,同时也让中国得到了许多其他国家的产品。

四、郑和的外交活动除了贸易之外,郑和的船队还开展了许多外交活动。

在东南亚地区,他曾经与暹罗王国、爪哇等地建立了贸易往来,同时与他们结盟,防范外敌的侵略。

在南亚地区,他曾经与锡兰王国进行了贸易,同时也与锡兰王国的攸关部落结盟,并为中国争得电视锡兰王国的权益。

这些活动,不仅使得中国的商品走向了世界,还极大地提升了中国在国际上的地位和影响力,证明了中国的海上霸权地位。

五、海上霸权的意义作为一个拥有多岛海洋的大国,中国对于海上霸权一直是重视的。

明朝后期中西方海上力量的比较(完成稿).txt心态决定状态,心胸决定格局,眼界决定境界。

当你的眼泪忍不住要流出来的时候,睁大眼睛,千万别眨眼,你会看到世界由清晰到模糊的全过程。

发信人: 今古人 (今古人), 信区: square标题: [原创]明朝后期中西方海上力量的比较(完成稿)zz发信站: 一见如故 (Wed Nov 8 18:01:23 2006), 本站()[原创]明朝后期中西方海上力量的比较(完成稿)文章提交者:superyi 加贴在历史风云之中国史铁血论坛 明朝后期中西方海上力量的比较曾经,中国被列强由海上肆无忌惮入侵,却忘了自己曾经也是海上强国;在和航海后400年我们这个在海洋上曾经发现世界、领导世界的国度竟然沦为被奴役的半殖民地!而这一切始于明朝……明朝曾经是全球独一无二的航海大国-----和下西洋时代的明朝拥有其他国家望尘莫及的远洋舰队。

约瑟的《中国科技史》多少有点过于推崇中国,他对中国造船业的发明创造的统计还算公正,我们可以看到中国古代造船和航海技术与西方相比较,在和下西洋前中国造船业是遥遥领先于世界的。

一、独一无二的和时代以下是一些航海技术发明的比较:技术项目名称中用大致年代欧洲采用大致年代摇橹公元前1世纪 17—18世纪平衡式梯形斜帆公元2—3世纪(?) 15世纪末船尾舵 1—2世纪12—13世纪平衡舵 11世纪18世纪末19世纪水密隔舱古代18世纪船壳包板 11世纪16世纪以后车船(轮船) 8世纪 16世纪(?)航海指南针 11—12世纪12世纪末13世纪初利用八面风 12世纪初16世纪1974年出土的宋海船,长30米,水线长26.5~27米,宽10.5米,型深4—5米,排水量在400 —450吨,其中平衡舵和大型铁锚已得到使用,保障了船只的远洋航行。

这无疑是当时世界最大的海船了,阿拉伯旅行家伊本.白图太就在自己的游记中记载:中国船象“移动的城市一样”巨大;早在宋代,中国远洋海船已直达红海和东非。

中国又是最早使用火药的国度,在历史衍变中,中国的海军战术也由冲角战、接舷战发展到两栖战和炮战。

元军远征日本时,元军战船拥有的火炮使日本人的小战船根本无法近身。

元代的造船业在宋代的基础上继续大发展,具备了很强的造船能力。

据《元史?世祖本纪》记载,元灭宋期间的至元七年(1270)造战舰5000艘,至元九年,造战舰3000艘,自至元十一年(1274)~至元二十九年(1292),又造海船9900艘,造船能力之强可见一斑。

至元二十八年,忽必烈送公主远嫁波斯,“命备船十三艘,每艘具四桅,可十二帆”,可见元代已有四桅船。

明朝初年,主管明朝廷的工部都水司,在长江中下游和东南沿海各卫都设有造船和修船的船厂,其中以的龙江船厂和直隶的清江船厂为规模之最,是完成和下西洋大型远洋船的主要厂家,由工部都水司直接派员管理,属皇家直属船厂。

《明成祖实录》记载了永乐元年至十七年,(1403 —1419 年)造海船数达2735艘,仅永乐三年就造了1273艘。

性能最为优良的是“福船”。

《明史?兵志》这样形容道:“福船高大如楼,可容百人,底尖,其上阔,……其桅二道……”可见船势之宏伟。

明朝出使的“封舟”亦为福船,规模可观,做工精良。

如侃督造的五桅封舟,大桅长7.2丈,粗6.2丈;徐葆光监造的封舟,舵叶高2.55丈,宽7.9尺。

正是在这巨大的造船能力的支持下,才出现了九桅十二帆、据说是“最大长四十四丈,阔一十八丈”,“篷帆、锚、舵、非二三百人莫能举动”的独步四海,冠绝东西的和宝船队。

不过有考证说这是小说家言,明以前的船只从未有长过20丈的。

按《明史》和当时人的记载,专家推断和帅船最大为5000料者。

《天工开物》对船桅数有言:“船每十丈,有两桅”。

400料长约9丈,2000料长约船8丈,5000料船长约26丈。

所以5000料之和帅船,应该有四个以上主桅,2000料船可能有三桅。

和所立的《静海寺残碑》里就有“2000料”及“1500料”船的记载。

这里说明一点:自宋至明,中国船常用“料”为其大小的单位,文献里常可见到“200料”,“2000料”等等。

另外船的载重也常用“石”为衡量单位。

据海大教授明阳研究计算;按元人赡思的《河防通议》①资料详细分析,船料是一只船可以载人、物之容积。

一料是十立方尺(宋或明尺)。

而一“料”容积之载重,则依货物之比重而定。

一料是十立方尺(宋或明尺)。

而一“料”容积之载重,则依货物之比重而定。

船料可由船长、船宽及舱深的乘积估计求得。

一般来说,有1料=1石=92。

5斤的比例(《中国古代海军史》149页),不过并不准确,研究者有不同的估算法,估算结果也不同。

《龙江船厂志》与《南船记》②是相当详细,而且可信的明代造船书籍,其中也有和宝船数据;再根据龙江船厂原址考古出土之11米舵杆(应该是当时最大船只的遗物)推算,以日本出土的明代中国船为比例合理估计一下,宝船应该是6000料,与明朝之最大“封舟”近似。

其船长约为70米,排水量约为2000吨,载重量约为其半1000吨。

这些宝船尺度、排水量等都只能是大约值。

(资料来源《和研究通讯》)而当时的西方,最大船只排水量不过1500吨,十五世纪威尼斯拥有一艘一千五百吨的船,船员1200人,但只能在地中海沿岸航行,而和船队利用指南针和“过洋牵星”③技术开辟了最早的横越印度洋航线。

这些无疑可以证明和时代,中国拥有世界上最大最好的船舰和航海技术,发现新大陆的哥伦布船队,与和巨型船只及庞大船队对比,有如小巫见大巫。

哥伦布的旗舰“圣?玛利亚”号,长度只有80多尺,排水量约233吨。

达?伽玛的旗舰“圣?加布利尔”号较大,但也只约有400吨。

麦哲伦的旗舰“特立尼达”号,仅为110吨。

和下西洋是明成祖这样独一无二的君主促成的非常之举。

就和下西洋本身而言,确实是传统中国最伟大的航海壮举,辉煌但短暂,不久就成了唯一的一次奇迹。

1433年,和在古里病逝,王景弘将庞大的舰队和和头发、靴帽带回中国。

在盛夏的傍晚,远洋船队最后一次驶入太仓家湾,宝船将永远停泊在那里等着腐烂。

皇帝诏令:“下西洋诸番国宝船悉令停止”、“各处修造下番海船悉令停止……”二、明未中西战舰比较第七次下西洋成了中国航海事业的绝唱,从此中国将南中国海和印度洋的海权拱手相让。

同时明朝的海禁政策持续200多年,由明太祖朱元璋起,洪武四年 (1371年)诏令“濒海民不得私自出海”(《明太祖实录:卷 70》),拉开了海禁序幕,明成祖虽有官方的下西洋之举,但仍“禁民间海船”,严令“原有海船者 ,悉改为平头船 ,所在有司 ,防其出入”(《明成祖实录:卷 27》)。

嘉靖年间,明世宗下令:“不许制造双桅以上大船,并将一切违禁大船,尽数毁之。

”各沿海省地方政府也纷纷下达指令:“私造双桅大船下海者,务必要一切捕获治之,”“查海船但双桅者,即捕之。

”“沿海军民,私与贼市,新邻舍不举者连坐”(《明世祖实录》)(一)中国战船古代帆船桅的数量代表船的性能,桅高桅多即帆高帆多,驶风性能好,动力大,船速、吨位也决定于它。

双桅船的载重量则只能在500 石以下,这一影响持续了300余年,和巨舰的建造技术渐渐失传,明朝中后期的战船极少有400料以上的了,400料船排水量仅为250至300吨。

甚至到1820年,中国驶往东南亚的海船仍限制两桅,载重在500石以下。

显而易见,中国的造船业在明未已严重地停滞和倒退。

在中国造船业日益衰弱倒退的同时,明朝海军战术发展也出现了衰退。

1524年澳门的一位西班牙人对中国的海军战术作了轻蔑的描述:“帆船上只装有小型的铁火铳,而无铜火铳,火药也很糟糕……中国人的火绳枪质量低劣,弹丸连普通的胸护甲也打不穿,尤其是他们不懂得如何瞄准。

他们的武器主要是竹枪、矛,有的装有铁矛头,有的则用火烧硬,短而钝的弯刀,护胸甲是由铁锡制成。

有时人们看到上百艘船围攻一艘海盗船,这些船顺风抛撒石灰粉,以迷盲敌人。

因为他们数量众多,可产生一些效果。

这就是他们的主要战术。

”明朝的水师舰队,越来越专注于执行政府的禁海政策,这不啻是将发展海权的支柱变成了遏制海权意识和束缚海权发展的桎梏。

在此期间,虽有少数文臣武将提出一些重视海洋和海权的积极建议,但此时的整个中央王朝最高封建统治集团已开始处于昏昧麻木的状态,对此不予理解和重视。

同时期的欧洲,著名航海先驱葡萄牙的亨利王子④赞助和主持了航海技术研究院,建立了海图制图学校及海员学校;在他的领导下,葡萄牙天文导航航海技术在15世纪中就已超越中国,⑤其后出现的揉合西方横帆船(利于在狂风中远航)和纵帆船(利于逆风航行)各自优良性能的全装备帆船,其帆船可操作性和航行能力也迅速超过中国帆船。

当1434年和第七次远洋航行刚结束时,葡萄牙探险队到达了西非博哈多尔角(北纬26度 ),1446年到达几亚(Guinea)海岸;l5l1年,马六甲被葡萄牙人攻陷,中国势力围与水域的大门被打开了,葡萄牙人随后直接来到了中国的大门口敲门了。

马六甲王向宗主国明朝求援,明朝却置之不理;葡萄牙人因此极其轻视中国的实力,葡萄牙首次派遣来华的使节托梅?皮雷斯1515年左右在其《简志》中称“马六甲总督欲制服中国并不需要人们所说的那么大力气,因为他们弱不禁风,不堪一击。

常去那里的人们及船长们说,率数十大船攻克马六甲的印度总督不费吹灰之力便可拿下中国沿海各地。

”为什么他们这么狂妄自大?我们先来看看此时的明朝海上力量和西方战舰的比较情况。

明初沿海的防卫是比较周密的,海上有战船巡哨,陆上有卫所军队防守,巡检司弓兵盘查。

到了嘉靖年间,战船所剩无几,军队缺额半数以上,所存士卒又都是老弱残疾不堪作战之辈,既不能防御倭寇于海上,使其不能登陆,又不能在陆上堵截围剿,将其消灭。

海防形同虚设,倭寇海盗红毛夷如入无人之境,可以任意烧杀劫掠。

那么这时的明朝战船是什么样的?和的巨舰早被人遗忘了,此时明朝战船种类繁多,除承袭前代的一些船型以外,见诸文献的就有30多种。

明代造船家整《南船记》一书中列举了明代十几种战船的用途,建造要求,用材尺寸,并附有图样。

有用于作战的四百料战座船、二百料战船、一百五十料战船、一百料战船、三板船、浮桥船;还有用于巡逻的四百料巡座船、二百料一颗印巡船、二百料巡沙船、哨船、轻浅利便船等。

现分别介绍如下:1.四百料战座船这是水军主帅的坐船,长27. 8米,宽5. 1米。

2 二百料战船长约20米,宽约4米,二桅,有望亭。

3.一百五十料战船长约17米,宽约3.6米,有二桅。

4.一百料战船长约15米,宽约2.5米,单桅5.三板船长约12米,宽约2. 6米,单桅。

三板船亦称划船,只能容纳10余人,是战船中体积最小,速度最快的一种。

6.浮桥船长约19米,宽约4.5米,用于横渡江河。

7.四百料巡座船长约27米,宽约4.9米,双桅。