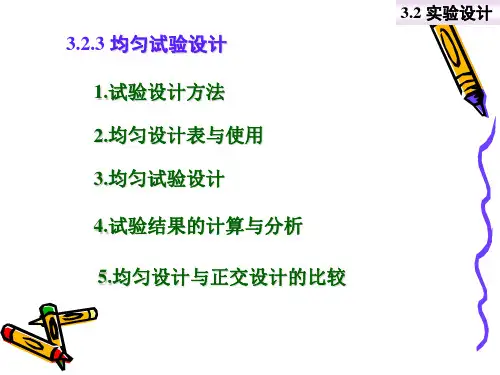

第3章 实验设计

- 格式:ppt

- 大小:1.54 MB

- 文档页数:57

《沉淀溶解平衡》作业设计方案(第一课时)一、作业目标通过本次作业,学生应掌握沉淀溶解平衡的基本概念和原理,理解溶度积和溶度积平衡的影响因素,能够运用所学知识解决实际问题。

二、作业内容1. 基础知识测试(1)请简述沉淀溶解平衡的定义。

(2)请解释溶度积和溶度积平衡。

(3)请举例说明影响沉淀溶解平衡的因素。

2. 案例分析(1)假设你是一名化学教师,需要制定一个实验方案,测定一种难溶物在水中的溶度积。

请列出实验步骤。

(2)假设你在测定一种常见难溶物(如AgCl)的溶度积时,发现结果比预期的要小。

请分析可能的原因,并提出改进方案。

3. 实践活动选择一种常见的沉淀物,通过改变某些条件(如温度、浓度等),观察沉淀溶解平衡的变化,记录并分析实验数据。

根据实验结果,尝试解释原因。

三、作业要求1. 按时完成作业,提交电子版和纸质版报告。

电子版报告需包含完整的计算过程和实验数据表格;2. 报告应清晰、准确地表述所提问题、实验过程和结果,以及对所学知识的理解和应用;3. 鼓励创新思维,提出具有针对性的问题和分析方法。

四、作业评价1. 评价标准:(1)基础知识测试:回答是否准确、全面;(2)案例分析:分析问题是否具有针对性、逻辑是否清晰、结论是否合理;(3)实践活动:实验设计是否合理、观察和分析是否准确、结论是否符合实际。

2. 评价方式:教师批改作业,结合学生互评和课堂讨论进行综合评价。

五、作业反馈教师将在课堂上对学生的作业进行反馈,解答学生的疑问,并对作业中存在的问题进行讲解。

同时,也会收集学生对作业的反馈和建议,以便改进教学。

作业设计方案(第二课时)一、作业目标:通过第二课时的作业,学生应能:1. 熟练掌握沉淀溶解平衡的原理和应用;2. 能够独立分析溶解平衡系统中的浓度和化学平衡常数;3. 学会运用沉淀溶解平衡原理解决实际问题。

二、作业内容:1. 理论题:a. 给出一些常见难溶电解质的化学式,要求学生解释其溶解度的大小原因;b. 提出一个实际应用场景,如水处理、金属提取等,阐述溶解平衡在其中起到的作用;c. 提出一个实验设计,用于测定一种难溶电解质的溶解度。

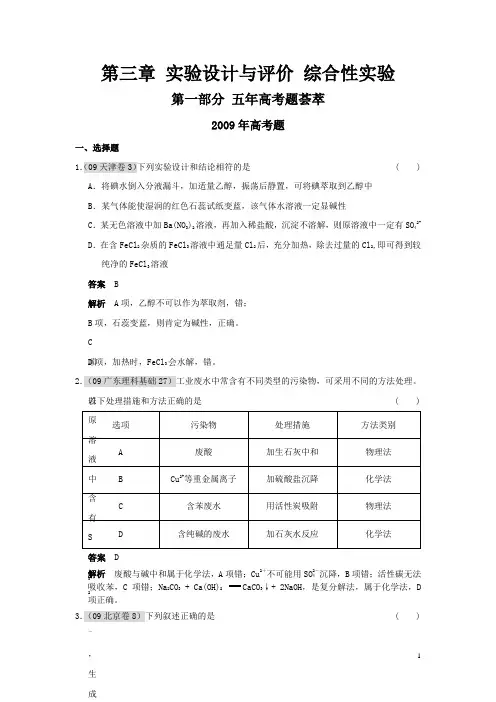

第三章实验设计与评价综合性实验第一部分五年高考题荟萃2009年高考题一、选择题1.(09天津卷3)下列实验设计和结论相符的是 ( ) A.将碘水倒入分液漏斗,加适量乙醇,振荡后静置,可将碘萃取到乙醇中B.某气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,该气体水溶液一定显碱性C.某无色溶液中加Ba(NO3)2溶液,再加入稀盐酸,沉淀不溶解,则原溶液中一定有SO42-D.在含FeCl2杂质的FeCl3溶液中通足量Cl2后,充分加热,除去过量的Cl2,即可得到较纯净的FeCl3溶液答案 B解析 A项,乙醇不可以作为萃取剂,错;B项,石蕊变蓝,则肯定为碱性,正确。

C项,若原溶液中含有SO32-,生成BaSO3,再加入HCl,则与溶液的NO3-结合,相当于HNO3,则可以氧化BaSO3至BaSO4,沉淀不溶解,故错;D项,加热时,FeCl3会水解,错。

2.(09广东理科基础27)工业废水中常含有不同类型的污染物,可采用不同的方法处理。

以下处理措施和方法正确的是 ( )答案 D解析废酸与碱中和属于化学法,A项错;Cu2+不可能用SO42-沉降,B项错;活性碳无法吸收苯,C项错;Na2CO3 + Ca(OH)2CaCO3↓+ 2NaOH,是复分解法,属于化学法,D 项正确。

3.(09北京卷8)下列叙述正确的是 ( )A .将2CO 通入2BaCl 溶液中至饱和,无沉淀产生;再通入2SO ,产生沉淀B .在稀硫酸中加入铜粉,铜粉不溶解;再加入32Cu(NO )固体,铜粉仍不溶解C .向3AlCl 溶液中滴加氨水,产生白色沉淀;再加入4NaHSO 溶液,沉淀消失D .纯锌与稀硫酸反应产生氨气的速率较慢;再加入少量4CuSO 固体,速率不改变 答案 C4.(09上海卷11)1-丁醇和乙酸在浓硫酸作用下,通过酯化反应制得 乙酸丁酯,反应温度为115~125℃,反应装置如右图。

下列对该实验的描述错误的是 ( ) A .不能用水浴加热 B .长玻璃管起冷凝回流作用C .提纯乙酸丁酯需要经过水、氢氧化钠溶液洗涤D .加入过量乙酸可以提高1-丁醇的转化率 答案 C 二、非选择题5.(09全国卷Ⅱ28)已知氨可以与灼热的氧化铜反应得到氮气和金属铜,用示意图中的装置可以实现该反应。

第三章中药药理实验设计第一节中药药理作用的特点提问:与化学合成药相比,中药药理作用特点主要表现在哪些方面?1、中药作用的两重性中药对机体既可产生治疗作用又可产生不良反应。

在疾病的治疗原则上,传统中医药学特别强调既要治病求本,又要标本同治,即所谓“急则治其标,缓则治其本”。

由于中药作用的多效性,应用中更能显示其标本兼顾的优势。

如清热药治疗感染性疾病,既能通过解热、镇痛等作用缓解发热、头痛等症状,产生对症治疗,又能通过抗菌、抗病毒等作用产生对因治疗。

(*解释中药作用的多效性:中药成分复杂,一味中药本身就是一个小复方,导致中药作用的多效性。

如:人参中已发现皂苷、挥发油、多糖、有机酸、微量元素等,其中人参皂苷有30余种,作用各不相同,人参全药应用时对中枢神经系统、免疫系统、消化系统、物质代谢等均可产生影响。

相比而言,西药也可同时表现几种作用,如阿托品有解痉、抑制腺体分泌等多种药理作用,但从作用机理分析,都是M-R阻断作用。

因而,中药作用的面比西药要广泛得多。

)中要之有毒无毒、十八反、十九畏、禁忌等,强调了中药的不良反应和毒性,传统口服给药方法显示中药具有毒性低,不良反应少的特点。

近年来,随着中药单体制剂和静脉注射剂的应用,中药的不良反应和毒性问题也越来越突出,常见有胃肠道反应、过敏反应、肝肾毒性等。

2、中药作用的差异性中药作用的差异性表现在种属差异和个体差异。

(1)中药药理学是实验药理学,通过研究中药对动物(正常动物和病理模型动物)的作用来揭示中药药理作用的机理和物质基础。

大多数中药对人和动物的作用基本一致,如动物实验发现黄连有抗心律失常作用,临床用于治疗心律失常也有效;丹参对人和动物抗血栓作用一致等。

但差异性也同样存在,如人口服茯苓煎剂可出现利尿作用,但家兔和大鼠灌胃均未发现有明显的利尿作用。

由此提示,动物实验结果尚不能完全显示中药对人的作用。

可考虑是方法学的问题影响了中药作用在动物身上的表达。

(2)中药作用的个体差异除与年龄、性别、精神状态等因素有关外,中医药理论还特别强调人的体质对用药的影响,如阳盛阴虚或阳虚阴盛之体,其实质尚待研究。

《DNA是主要的遗传物质》作业设计方案(第一课时)一、作业目标本作业设计旨在通过学生对《DNA是主要的遗传物质》的学习,加深对DNA概念、结构和功能的理解,同时培养学生的实验设计和探究能力,提升其生物科学素养。

二、作业内容1. 复习巩固:学生需复习课堂所学的DNA基本概念、结构特点及遗传功能,并完成相关概念的填空练习和选择题练习。

2. 实验设计:学生需以小组形式设计一个简单的实验,探究DNA的某些基本特性,如DNA的稳定性、遗传信息的传递等。

实验设计需包括实验目的、实验原理、实验材料和步骤、预期结果及安全注意事项。

3. 案例分析:学生需阅读提供的关于DNA在医学和生物学领域应用的实际案例(如基因诊断、基因治疗等),并撰写案例分析报告,分析DNA在其中的作用和意义。

4. 课堂笔记整理:学生需整理和汇总课堂所学的关键知识点,形成条理清晰的课堂笔记,以加深记忆。

三、作业要求1. 复习巩固部分:要求学生准确掌握DNA的相关概念和结构,并能够准确无误地完成填空和选择题。

2. 实验设计部分:- 实验设计需有创新性,鼓励学生运用所学知识提出新颖的实验思路。

- 实验步骤需详细且具有可操作性,能够明确表达实验过程。

- 安全注意事项需全面考虑,确保实验过程的安全。

3. 案例分析部分:- 学生需仔细阅读案例,理解DNA在其中的应用和作用。

- 分析报告需条理清晰,观点明确,能够准确阐述DNA的应用和意义。

4. 课堂笔记整理部分:- 笔记需条理清晰,重点突出,方便日后复习。

- 可采用思维导图等形式,帮助理解和记忆。

四、作业评价教师将根据学生的作业完成情况进行评价,包括:1. 知识掌握程度:评价学生对DNA相关概念和结构的掌握情况。

2. 实验设计创新性:评价学生实验设计的创新性和可操作性。

3. 案例分析报告:评价学生案例分析的准确性和条理性。

4. 课堂笔记整理:评价学生笔记的条理性和重点突出程度。

五、作业反馈教师将对每位学生的作业进行批改,指出存在的问题和不足,并给出改进建议。

《植物的激素调节》主题单元设计思维导图如下:主题学习目标(描述该主题学习所要达到的主要目标)知识目标1、概述生长素的发现和作用2、列举其他植物激素3、评价植物激素的应用价值能力目标学习活动设计(针对该专题所选择的活动形式及过程)(一)复习旧知,以故启新引出课题:植物的激素调节(二)直观展示,学习新知导入:实物展示——向光生长的蟹爪兰教师:植物体产生的向性运动有什么意义?(三)引导探究,突破重难1、实验设计证明植物生长具有向光性?2、实验设计证明生长是由哪个部位有关?3、实验设计证明感光部位。

三个实验各得到什么结论?小结::胚芽鞘生长需尖端,感光刺激部位在尖端。

4、到底是胚芽鞘尖端促进生长,还是尖端产生某种物质促进生长?实验设计证明(有难度,教师要做好引导和提示。

)5、怎样用实验来验证是不是某种物质引起胚芽鞘生长和弯曲呢?(设计这个实验也有难度,教师同样也要做好引导、提示,有可能可以介绍1928年温特设计的实验,让学生体验此实验的巧妙之处。

)6、经过几代人的研究,现已经提取出这种物质,并证明为吲哚乙酸,即生长素(四)分析讨论、得出结论1、生长素合成部位和分布部位分布部位、作用?引出向光性原理(动画演示)教师强调生长素促进植物生长主要是表现为它可以促进细胞的生长,而不是细胞的分裂(思考)生长素是否越多越好?从而引出两重性原理(五)归纳小结、巩固认识本节课我们学到了什么?让学生回顾所学的知识学了生长素之后,我们要在实际农业生产中如何去运用它呢?请预习下一节内容:生长素在农业生产上的应用(六)补充习题、拓展应用。

《第1节温度》作业设计方案(第一课时)一、作业目标1. 知识与理解:通过作业巩固学生对温度概念的理解,掌握温度计的使用方法。

2. 技能培养:培养学生观察和测量温度的能力,提高其动手实验的操作技能。

3. 情感态度:激发学生对物理学习的兴趣,培养其科学探究的精神。

二、作业内容1. 预习作业:- 阅读课本中关于温度的基本概念和温度计的使用说明。

- 观看温度计使用的教学视频,学习正确读数方法。

- 记录日常生活中不同物体或环境的温度变化。

2. 课堂练习:- 让学生亲自操作温度计,进行温度的测量和读数练习。

- 分组进行实验,每组选择不同物体(如水、空气、金属等)进行温度变化观察。

- 记录实验数据,分析不同物体温度变化的规律。

3. 课后作业:- 完成一份关于温度概念的小论文,阐述对温度的理解。

- 设计一个简单的实验,用于测量和比较不同环境下温度的变化。

- 收集日常生活中与温度相关的信息,如天气预报、室内外温度对比等,并做出简要分析。

三、作业要求1. 预习作业要求:- 重点标记不理解的内容,准备课堂提问。

- 对日常温度记录进行简要分析,找出温度变化的原因。

2. 课堂练习要求:- 操作温度计时要小心谨慎,避免损坏器材。

- 实验数据要真实记录,不得随意更改。

- 分析时要结合实验现象和数据,得出合理结论。

3. 课后作业要求:- 小论文要条理清晰,观点明确。

- 实验设计要具有可操作性,并考虑到安全因素。

- 收集的信息要真实可靠,分析要客观全面。

四、作业评价1. 对预习作业的评价:重点考查学生对温度概念的理解程度和对教学视频的观看情况。

2. 对课堂练习的评价:通过学生操作温度计的准确性和实验数据的记录情况来评价其实验能力。

3. 对课后作业的评价:根据小论文的逻辑性和深度、实验设计的创新性和可操作性、信息分析的准确性和客观性进行评价。

五、作业反馈1. 对学生的作业进行逐一批改,给出详细的评价和建议。

2. 针对共性问题,在课堂上进行讲解和答疑。

《植物生长素的发现》教学设计方案(第一课时)一、教学目标1. 理解生长素的发现过程,了解达尔文、拜耳、郭葛等科学家的实验思路和方法。

2. 掌握生长素的作用及其影响因素,如光照、温度、浓度等。

3. 培养科学探究精神,提高实验设计和操作能力。

二、教学重难点1. 教学重点:理解生长素的发现过程,掌握生长素的作用及其影响因素。

2. 教学难点:实验设计和操作,培养科学探究精神。

三、教学准备1. 实验器材:显微镜、琼脂块、植物幼苗、生长素溶液等。

2. 教学用具:PPT、黑板、实验报告册等。

3. 视频资料:达尔文、拜耳、郭葛等科学家的实验视频。

4. 课前预习:学生了解达尔文、拜耳、郭葛等科学家的生平及实验背景。

5. 课后作业:完成实验报告,总结生长素的发现过程及作用。

四、教学过程:本节课的教学设计分为四个部分:导入新课、新课教学、课堂讨论和总结以及课后作业和反思。

1. 导入新课:首先,我们将通过展示一些植物生长的实例,让学生观察并思考植物生长的规律和影响因素。

同时,我们将提出一些问题,如“为什么植物会朝着阳光生长?”“为什么植物会弯曲生长?”等,引导学生进入本节课的主题。

2. 新课教学:我们将通过讲述科学家们探索植物生长素的发现过程,来帮助学生理解植物生长素的生理作用和影响因素。

这部分的教学将分为几个阶段:(1)展示植物生长素的发现历史,介绍相关科学家及其贡献;(2)详细解释生长素的生理作用和特点;(3)通过实验展示生长素的作用,让学生直观了解生长素对植物生长的影响;(4)介绍不同植物对生长素的敏感度差异。

3. 课堂讨论和总结:在学生对新课内容有了一定的了解后,我们将组织学生进行小组讨论,让学生结合自身对植物生长的理解,讨论如何更好地促进植物生长。

讨论结束后,我们将进行课堂总结,概括植物生长素的主要特点和作用,以及其对植物生长的重要性。

4. 课后作业和反思:最后,我们为学生布置一些与植物生长素相关的作业,如撰写一篇关于植物生长素的发现过程的小论文,或者设计一个简单的实验来验证生长素的作用等。

《植物生长素的发现》教学设计方案(第一课时)一、教学目标1. 知识与技能:理解发展素的发现过程,掌握发展素的作用,理解发展素对植物发展的影响。

2. 过程与方法:通过实验探究,掌握科学的钻研方法,提高观察、分析和解决问题的能力。

3. 情感态度与价值观:感受科学家们的探索精神,培养科学精神和实践能力。

二、教学重难点1. 教学重点:理解发展素的发现过程,掌握发展素的作用。

2. 教学难点:实验探究的设计与实施,分析实验结果,理解发展素对植物发展的影响。

三、教学准备1. 准备教学PPT和相关实验器械。

2. 准备引导性问题和案例,帮助学生理解发展素的发现过程。

3. 安排学生进行实验操作,提前进行实验培训和指导。

4. 准备教室讨论的材料,引导学生分析发展素对植物发展的影响。

四、教学过程:本节课是《植物发展素的发现》的第一课时,教学目标主要包括知识、能力和情感态度价值观三个层面。

教学过程的设计将盘绕这些目标展开。

1. 导入新课:起首,通过展示一些与植物发展相关的图片和视频,引导学生思考植物发展的奥秘。

然后,简要介绍科学家达尔文和温特的钻研效果,为后续教学内容做铺垫。

2. 探究实验:展示达尔文和温特做的实验,引导学生分析实验过程和结果,理解发展素的发现过程。

这个环节中,可以采用小组讨论、展示效果等形式,让学生积极参与讨论,提高他们的观察力和分析能力。

3. 讲授理论知识:向学生介绍发展素的相关理论知识,包括发展素的生理作用、植物体内产生发展素的主要部位、发展素在植物体内的运输和分布等。

这部份内容可以通过PPT讲解和问答的形式进行。

4. 拓展延伸:引导学生思考摩登生物学技术在植物发展素钻研中的应用,如基因工程、细胞工程等。

同时,通过展示一些与植物发展素相关的实际应用案例,如植物发展调节剂的应用等,让学生了解发展素在摩登农业中的重要性。

5. 教室互动:鼓励学生提出自己对发展素钻研的疑问,引导学生分享自己的见解和思考方式,通过交流互动,激发学生的学习热情和创造力。

第三章实验研究设计【思考与练习】一、思考题1. 实验设计根据对象的不同可分为哪几类?2. 实验研究中,随机化的目的是什么?3. 什么是配对设计?它有何优缺点?4. 什么是交叉设计?它有何优缺点?5. 临床试验中使用安慰剂的目的是什么?二、案例辨析题“三联药物治疗士兵消化性溃疡”一文中,对2000~2006年在某卫生所采用三联药物治疗的38例消化性溃疡患者进行分析。

内镜检测结果显示,痊愈13人,显效14人,进步7人,无效4人,有效率达89.5%。

据此认为该三联疗法的疗效较好,且由于其价格适中,可在部队卫生所中推广。

该结论是否正确?如果不正确,请说明理由。

三、最佳选择题1. 实验设计的三个基本要素是A. 处理因素、实验效应、实验场所B. 处理因素、实验效应、受试对象C. 受试对象、研究人员、处理因素D. 受试对象、干扰因素、处理因素E. 处理因素、实验效应、研究人员2. 实验设计的三个基本原则是A. 随机化、对照、重复B. 随机化、对照、盲法C. 随机化、重复、盲法D. 均衡、对照、重复E. 盲法、对照、重复3. 实验组与对照组主要不同之处在于A. 处理因素B. 观察指标C. 抽样误差D. 观察时间E. 纳入、排除受试对象的标准4. 为了解某疗法对急性肝功能衰竭的疗效,用12头健康雌性良种幼猪建立急性肝功能衰竭模型,再将其随机分为两组,仅实验组给予该疗法治疗,对照组不给予任何治疗。

7天后观察两组幼猪的存活情况。

该研究采用的是A. 空白对照B. 安慰剂对照C. 实验对照D. 标准对照E. 自身对照5. 观察指标应具有A. 灵敏性、特异性、准确度、精密度、客观性B. 灵敏性、变异性、准确度、精密度、客观性C. 灵敏性、特异性、变异性、均衡性、稳定性D. 特异性、准确度、稳定性、均衡性、客观性E. 灵敏性、变异性、准确度、精密度、均衡性6. 比较两种疗法对乳腺癌的疗效,若两组患者的乳腺癌分期构成不同可造成A. 选择性偏倚B. 测量性偏倚C. 混杂性偏倚D. 信息偏倚E. 失访性偏倚7. 将两个或多个处理因素的各水平进行组合,对各种可能的组合都进行实验,该实验设计方案是A. 随机区组设计B. 完全随机设计C. 析因设计D. 配对设计E. 交叉设计8. 在某临床试验中,将180例患者随机分为两组,实验组给予试验药+对照药的模拟剂,对照给予对照药+试验药的模拟剂,整个过程中受试对象和研究者均不知道受试对象的分组。