记叙文写出波澜的方法

- 格式:docx

- 大小:37.55 KB

- 文档页数:7

如何让记叙文情节波澜起伏_记叙文指导本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!人们常说:登山望景.喜欢山高谷深,重峦叠嶂。

阅读文章,喜欢波澜起伏.波谲云诡.而平铺直叙则是古今作文之大忌。

那么.怎样构思才能使记叙文情节兴起波澜呢?一、设悬法。

记叙文要扣住读者,关键一法在于设置悬念。

若看头知尾,一览无余,再好的文章也会逊色;反之,若悬念环生,波澜迭起,就能扣人心弦,引人人胜。

如《驿路梨花》开头写“我”和老余投宿于深山小茅屋,不知主人是谁,给读者造成悬念。

过了一会儿瑶族老人来送米,满以为他是主人。

但他说不是。

读到这里,读者自然想问:“小茅屋的主人是谁呢?” 后来老人说自己从一个赶马人口里得知。

主人是哈尼小姑娘梨花,待见到小姑娘时。

她们又说不是。

至此文章悬念进一步加深了,直到最后读者才知道谜底——小茅屋的建造者和所有的照料者都是小茅屋的主人。

这样层层设置悬念,使文章既合乎情理,又曲折生动.深化了中心。

二、巧合法。

俗话说:“无巧不成书。

”巧合是造成文章波澜的技法之一。

如单口相声《连升三级》中写纨绔子弟张好古进京赶考,进城后他巧遇运水皇车,便混进去了。

后来,他又巧遇魏忠贤。

骗得名片。

主考官看过名片认为是魏的人,让他高中第二名。

这是三巧。

四巧是他拜访魏受款待.声震京城得以混迹翰林院。

五巧有人代张做寿联骂魏,魏无暇看.别人也慑于魏的专横不敢说。

六巧是魏党被诛,张因寿联竟连升三级。

这步步巧合使情节波澜层迭.描绘出封建社会一幅群丑图。

三、离合法。

此法指叙写既放得开,又收得拢,行文忽即忽离.忽远忽近.离合错综巧妙推移。

如杨朔的《茶花赋》,起笔写“我”久在异国他乡怀念祖国.盼望有一幅描绘祖国面貌的画挂在眼前,以寄托思念之情。

但接着宕开一笔.从梅花写到茶花,又联想到劳心劳力创造美的生活的能工巧匠。

又从孩子们仰着的鲜红小脸联想到童子面茶花的含露乍开.这些似乎已离题很远了.但作者笔锋一转写自己由此得到一幅画的构思:用最浓最艳的朱红画一朵含露乍开的童子面茶花象征祖国的面貌。

关于使记叙文起波澜的十种方法记叙文是一种通过叙述事实和事件来传达信息和感受的文学形式。

要使记叙文起波澜,吸引读者的注意力并引发共鸣,可以采用以下十种方法。

1.创造冲突:引入冲突可以使故事更具吸引力。

这可以是人与自然的冲突,人与人的冲突,或者是人与自身的冲突。

通过展示问题和障碍,可以激发读者的兴趣并引发情感共鸣。

2.设置悬念:在故事的开头或结尾留下一个悬念,可以吸引读者继续阅读下去。

这可以是一个谜团、一个问题或一个悬而未决的情节,使读者渴望了解答案。

3.使用生动的描写:通过生动而详细的描写,可以让读者感受到故事中的场景和氛围,增加其沉浸感。

用丰富的形容词、动词和比喻来细致描绘人物、地点和事件。

4.运用对比:通过对比来突出故事中的重要变化和情感转变。

对比可以是地理上的、情感上的、时间上的或任何其他方面的。

这种对比可以使故事更加生动有趣,并帮助读者理解主题或故事发展。

5.虚构对话:通过引入对话,可以展示人物的性格和关系,同时推动故事的发展。

对话可以是直接的、暗示的或嵌入式的,可以通过言语和表情透露人物的思想和情感。

7.刻画独特的人物:通过塑造独特的人物形象,可以让读者感受到故事的真实性,并产生共鸣。

在描绘人物时,要注重其外貌、行为、语言和内心世界,使其具有个性和生命力。

8.使用节奏感和音效:借助适当的语调和音效,可以增强故事的感染力。

通过使用押韵、重复、对称和音乐性的语言,可以创造出有节奏感的叙述,使读者更深入地融入故事。

9.展示主人公的成长:通过展示主人公在故事中的成长和变化,可以给读者带来情感上的共鸣。

在故事的过程中,主人公可以通过经历挑战、学习教训和反思经验而变得更加强大和成熟。

10.结构合理而有趣:通过合理的故事结构,可以使读者更容易理解和欣赏故事的发展和情节。

可以采用起承转合的结构,或者使用非线性叙述方式,增加故事的吸引力和紧张感。

通过运用以上十种方法,可以使记叙文起波澜,吸引读者并引发共鸣,让其更深刻地理解和感受故事中所传达的信息和感受。

记叙文写作之情节曲折、波澜起伏作者:王学华来源:《作文周刊·高二版》2020年第14期技法指导记叙文叙事时,只有写得情节曲折、波澜起伏,有文势的抑扬、情节的跌宕、结构的开合,才能发挥它的美学效应。

那么,如何做到情节曲折、波澜起伏呢?有以下四种方法可供大家借鉴:一、有张有弛叙述时,在节奏上张弛相间,有紧有松,有张有合,犹如大江东去,时急时缓,迂回曲折。

如《聊斋志异》中的《促织》就有三次大的起落:“征促织”是一落,无钱无能的成名怎样完成缴促织的任务,令人担心。

“捕促织”是一起,成名按图得虫,举家庆贺。

“毙促织”是二落,千辛万苦捕到的促织,竟被儿子拍死,怎不令成名痛心。

“化促织”是二起,成名捕得儿子魂化的促织,使情节峰回路转。

“笑促织”是三落,“村中少年好事者”多次嘲笑成名的促织,令其倍感“惭怍”。

“斗促织”是三起,成名的促织斗败了“蟹壳青”与大公鸡,令成名“益惊喜”。

这样的情节曲曲折折,在节奏的处理上非常得法,从而增强了文章的深度和广度,使读者始终保持浓厚的阅读兴趣。

二、抑扬结合为了更好地颂扬人物和事件,有时可以先对所写的对象进行某种贬抑,然后由抑到扬,由贬到褒,既使文章曲折波澜,又能增强扬者愈扬的表达效果,给人留下深刻的印象。

这种方法的特点是:为扬而抑,“抑”不过是一种手段,“扬”才是写作目的。

鲁迅先生写《范爱农》时就采用了此法。

范爱农在鲁迅的心目中,开始的印象是“可恶”的,后来通过一系列的事件叙述,鲁迅发现范爱农是一个非常正直、耿介、真诚、勤快的人,感情上从“可恶”变成“喜爱”,使范爱农的品质更加真实可信,达到了扬者愈扬的目的。

三、安排巧合提炼生活中的“巧合”事件,合情合理地编织情节,使之符合生活的惯常逻辑,也是把文章写得波澜起伏的绝妙方法之一。

如莫泊桑的小说《我的叔叔于勒》就是如此。

作品中,菲利普一家急切盼望国外发财的于勒早日归来,却在哲尔赛岛上巧遇穷困潦倒卖牡蛎的于勒,面对亲弟弟、“我”的亲叔叔,菲利普夫妇却不相认。

记叙文写作情感波澜设计技巧作者:章佳翊来源:《语文天地》2023年第10期记叙文分为记事为主、写人为主两种形式,在撰写作文时,情感波澜设计能够有效提升作文感染力。

学生在情感波澜设计中存在一些知识短板,教师不妨借助精彩的例文进行具体引导,结合学生习作实际,处理作文情感问题,以提升作文整体品质。

一、设置悬念,调动情感入场设置悬念即在内容选择、结构设计时,我们要考虑读者阅读要求,合理安排内容、设定作文结构。

如倒叙的写法,先展示后面的场景,或者是事情的关键环节,然后再介绍前面的情节,这样可以创造悬念。

如疑问句的设计、省略号和破折号的使用,也可以制造一些思考的余地,吊起读者的胃口。

如七年级语文上册“学会记事”,这个单元推出两个题目,一个是《那一次,我真》,一个是《我们是一家人》,教师可以要求学生自由选择题目,在学习小组中集体讨论选材、结构、表达等问题。

特别是悬念设计方法的应用。

学生纷纷提出一些设计建议。

如《那一次,我真》,这是半命题作文,需要先完善题目,这是创造看点的好机会。

教师可以要求学生选择有情感调动作用的关键词,学生开始构思和讨论,推荐不少比较好的备选词语。

如“感动”“生气”“痛苦”等。

这些词语都带有浓郁的情感味道,也可以引入一些情感事件,形成作文亮点。

再如《我们是一家人》,有作文开头这样设计:“天刚亮,家里就‘乱了套’,这到底是怎么一回事呢?听我慢慢道来……”这个开头设计比较有创意,说天刚亮,家里乱套了,自然能够调动读者的阅读兴趣,这家人因为什么事情“乱套”呢?作者还设计了疑问句,运用了省略号,多种设悬手段都用上,自然创造出一定的神秘感。

二、制造误会,创造情感看点情节安排上,要设定一些误会,这样可以推动矛盾发展,也能够引起读者的高度关注,提升作文的可讀性。

矛盾本身是情感纠结的结果,作文情节设计时引入矛盾、分析矛盾、化解矛盾,都关涉到情感的渗透,也能创造出一些情感看点,教师指导学生设计作文方案时,应让学生自觉应用设计方法,创设情感波澜。

高考记叙文写作指导如何写出事件的波澜时间、地点为人物活动和情节发展提供了生活场景,同时,时间也有结构文章的作用,一般记叙文的写作要依照时间来行文,依时间划分,可以有顺叙、倒叙、插叙、补叙、平叙等几种方式。

一般写作用顺叙,但为了突出结局,可以采用倒叙的方法,这可以设置悬念。

插叙、补叙往往起到扩充文章内容、丰富文章表达的作用。

情节是一个记叙文完整内容的具体展开。

它一般由开端、发展、高潮、结局组成,个别作品可以有序幕和尾声。

作为写作的重点,“发展”部分和“高潮”部分是需要特殊关注的,一篇文章的闪光点往往就体现在那儿。

情节的构思应遵循生活的真实,要有“生活的合理性”。

所谓“生活的合理性”是指写作的内容要符合生活实际,但我们也不必太拘泥,学一学鲁迅先生的“杂取种种,合成一个”的方法会使文章更加充实丰富。

情节的构思将直接决定一篇文章的好坏,特别是写事的记叙文,当然写人的记叙文也要通过一个事儿来反映人物的性格。

这样在设计结构的时候就应该斟酌了。

作文虽然不是文艺创作,但其中也少不了文学表现手法的运用,记叙文在写人或记事中要善于借鉴一些表现手法,当然这也是以生活的“真实”为基础的构思。

“文似看山不喜平”,我们怎样可以写出一波三折的作品呢?一是蓄势陡转(情节突转法)。

情节突转法是指记叙事件时,顺着一个方向铺陈渲染,把读者的注意力和情感愿望吸引到这个方向发展的一种可能性上去,层层推向高潮;达到顶点时,笔锋陡然一转,通过另一种结局的突然揭晓,掀起波澜。

例:一群旅游者正在进晚餐。

他们一面品尝菜肴,一面即兴谈天。

鱼端上来了他们便七嘴八舌地讲起那些关于在鱼肚子里发现珍珠和其他宝物的有趣故事。

一位老年绅士一直默默地听着他们的闲聊,终于忍不住了,也开口了:“我已经听了你们每个人所讲的故事,现在该我讲一个了。

我年轻的时候,受雇于纽约一家大进出口公司。

像所有的年轻人一样,我和一位漂亮的姑娘相爱了,很快我们就订婚。

就在我们要举行婚礼的前两个月,我突然被差到伯明翰经办一桩非常重要的生意,不得不离开我的心上人。

怎样把记叙文写出波澜来记叙文写作要避免写得平铺直叙,要努力做到“尺水兴波”,才能收到吸引读者、增强表达效果之功效。

要达到这一目的,常见的方法有以下六种。

一、技法指导1.伏笔法伏笔,就是在前文中对后文将要出现的具有关键性意义的人物或事件做出提示或暗示。

前文埋好伏笔,在后文揭示时,读者就能恍然大悟。

2.悬念法悬念,即在情节发展中设置悬疑,使读者产生急切的期盼心理,然后在适当的时机揭开谜底,为读者释疑。

如:只借一美元一位富豪走进一家银行,来到贷款部。

“先生,您有什么事需要我们服务吗?”贷款部经理一边打量着来者,一边热情地问道。

“我想借点钱!”富豪回答。

“可以,您想借多少呢?”“一美元。

”“一美元?只借一美元?”贷款部经理惊诧地看着他。

“是的,我只需要借一美元。

可以吗?”“当然,只要有担保,借多少都是可以的。

”经理彬彬有礼地说。

“好吧。

”那人从皮包里取出一沓股票、债券放在桌上:“这些票据做担保可以吗?”经理清点之后说:“先生,总共50万美元,做担保足够了。

不过……先生,您真的只借一美元吗?”“是的。

”富豪不动声色地回答。

经理干脆地说:“好吧,请办理手续。

年息6%,只要您付出6%的利息,一年后我们便把这50万美元的股票、债券都还给您。

”“谢谢!”富豪办完手续后,从容离去。

一直在一旁观望的银行行长怎么也不明白,一个拥有50万美元的人,怎么会跑到银行来借一美元呢?于是,他追了上去,疑惑不解地问这位富豪:“先生,我想问您一个问题。

我实在弄不懂,您拥有50万美元的家当,为什么还要借一美元呢?”“好吧,我可以把实情告诉你,我到这里来办事,需要一段时间,随身携带这些有价票据很不安全。

我曾到过几家金库,想租他们的保险箱,但租金都很昂贵。

我知道贵行的保安很好,所以就将这些票据以担保的形式寄存在贵行。

况且借款利息很便宜,一年只要支付6美分……”在作品的最后一段,作者才把事情的起因通过富豪的话交代出来,给人以强烈的震撼,令人恍然大悟。

关于使记叙文起波澜的十种方法清代的袁枚在《随园诗话》中说过"文似看山不喜平","文须错综见薏,曲折生姿","为人贵直,而作诗文者贵曲",说的是文章要写得内容有波澜,行文有起伏,有高有低,有紧有慢,似波浪一般富于变化。

这样的文章不论长短,都能使读者读起来历久不倦,收到强烈的艺术效果。

那么怎样才能打破章法的平淡,加强生动的叙述,使文章有波澜呢?就来跟一起看看吧!一、倒叙法。

二、插叙法。

鲁迅在《故乡》中插叙了对少年闰土和"豆腐西施"的描写,以形成与眼前的中年闰土和杨二嫂的鲜明对比,突出了现实故乡的每况愈下的变化,反映了人民日趋贫困的旧中国农村的黑暗的社会现实。

运用插叙,往往能使内容具体,形象丰富,主题深刻,情节曲折,是使文章能起波澜的重要手法。

三、对比法。

吴敬梓在《范进中举》中,着意刻画了胡屠户在范进中举前后截然不同的两种态度,形成鲜明的对比,使他的前倨后恭,嫌贫爱富,趋炎附势,嗜钱如命,庸俗自私的典型市侩的性格,跃然纸上。

读者就是通过从这些忍俊不禁的丑态的淋漓尽致的描绘中,看到封建社会的世态炎凉和封建科举制度的罪恶的。

对比法可使人辨真伪,明是非,识好坏,促人冷静地思考,作出正确的判断。

四、夸张法。

安徒生的童话《皇帝的新装》用的就是夸张法,以"新装"的似有实无,辛辣地嘲弄了皇帝的愚蠢可笑,贵族阶层的阿谀奉承和虚伪透顶,用讽刺之鞭无情地挞伐了腐朽的封建王朝。

不难看出,夸张法所追求的那种幽默,滑稽及言过其实的效果,能给人留下极深刻的印象,同时也在一定程度上使行文出现起伏。

五、抑扬法。

六、突转法。

就是在叙述事件的结尾对文章前面的铺垫来个出乎意料的突然转折,掀起叙述的波澜。

例如《有关拖鞋问题的问题》,写小王科长通过(分鞋到个人)解决了县机关澡堂老丢拖鞋的问题,没想到却有人向市委书记告他的状,利用职权乱发实物。

结尾的突转,转喜为忧,使文章波澜起伏。

记叙文“兴波”技法例说古人云:“文似看山不喜平。

”确实,一篇记叙文假如平铺直叙,似无浪平湖,则索然无味;假如波澜起伏,跌宕多姿,便能深深地吸引读者。

那么,记叙文如何“兴波”呢?一、悬念法。

悬念,在古典小说里称为“扣子”或“关子”,即设置疑团,不作解答,借以激发读者的阅读爱好。

通俗地说,它是在情节进展中设置谜面,使读者产生急切的期盼心理,然后在适当的时机掀开谜底。

课文《一碗阳春面》确实是范例。

文章开篇,写大年三十深夜十二点,母子三人来到北海亭面馆吃面。

这么晚了才来,而且是合吃一碗,这一情节足以引起读者的好奇。

接下来写一年后他们二吃阳春面,作者仍旧没有掀开谜底。

再写一年后他们三吃阳春面,时刻、地点、人物仍旧,阳春面变成了两碗,这又是什么缘故?读者的好奇心被作者撩拨得按捺不住时,小说恰倒好处地通过母子三人对话交代了他们所遭受的厄运。

但作者还嫌悬念设置得不够充分,往下是写母子三人十年没有来吃面,由此设下了新的悬念:他们什么缘故没有来?他们的命运如何样了?直到篇末,读者紧悬的一颗心才放下,为主人公战胜厄运而欢欣。

由于悬念扣人心弦,全文显得曲折有致。

二、误会法。

确实是借助人物之间的各种误会造成一定的矛盾冲突,从而铺排情节。

如《红楼梦》中写到贾宝玉从父亲那儿回来了,此事是吉是凶,黛玉放心不下,便来看望宝玉。

这时刚巧宝钗已在宝玉的院里了。

黛玉扣门,院里的晴雯以为来的是丫鬟,又因与碧痕拌了嘴,内心正有火气,加上宝钗来访心中更是不快,因此有人敲门便不加理会。

黛玉再敲门,晴雯干脆拒绝:“凭你是谁,二爷叮嘱了,一概不许放人进来呢!”黛玉被拒之门外,自然对宝玉产生了误会。

接着,她又在墙角边见到宝玉送宝钗出门,更是更加气恼,更加悲戚。

如此,直截了当牵制并引发出下文黛玉以残花自况、荷锄葬花和桃花坡上宝黛二人见面和解的情节,同时引起了读者的心理期待,蠡测宝黛的爱情纠葛和黛玉的命运归宿。

三、巧合法。

一部《三国演义》、一部《水浒传》,怎么说写了多少巧合,那是难以数清的。

关于使记叙文起波澜的十种方法记叙文是一种通过叙述故事或经历来传达信息和感受的文体,它的目的是吸引读者的注意力,并在文中创造出情感波澜。

在1200字以上的篇幅里,以下是十种可以使记叙文起波澜的方法:1.引言:通过一个引人入胜的开始引起读者的兴趣。

可以使用一句有深意的短语、一个令人惊讶的事实或者一个引人入胜的场景来吸引读者。

2.冲突:在故事中引入一个冲突,这个冲突可以是主人公与自己的内心斗争,也可以是主人公与外部环境的冲突。

冲突能够增加故事的紧张感和吸引力。

3.对话:通过生动的对话来展现角色之间的冲突和紧张感。

对话可以使故事更加生动,让读者更容易与角色产生共鸣。

4.描述:使用形象的语言和细腻的描写来展示场景和角色的特点。

详细的描写可以帮助读者更好地理解故事情节,并且让他们感受到其中的张力和情感。

5.悬念:通过适度的悬念来引发读者的好奇心。

在适当的时候留下一些未解之谜或者暗示即将发生的事情,这样读者就会继续读下去,想要解开谜底。

6.转折:在故事的关键时刻,产生一个出乎意料的转折。

转折可以改变故事的发展方向,给读者带来意外的震撼和惊喜。

7.内心独白:通过主人公的内心独白来揭示他的情感和思想。

内心独白可以让读者更深入地了解主人公的内心世界,与他产生情感上的共鸣。

8.时空转换:在故事中刻意使用时空转换,让故事情节更加丰富多样。

可以通过回忆、闪回或者跳跃式的叙述手法来实现时空转换,给予读者更多的视角。

9.人物发展:通过主人公的成长和变化来推动故事发展。

可以在故事中刻画主人公的内心成长,以及他所面对的困难和挑战,使故事情节更加丰富有趣。

10.结尾:给予故事一个令人留下深刻印象的结尾。

可以通过一个意味深长的结局、一个令人难忘的剧情点或者一个富有哲理的教训来使故事达到高潮并给读者留下深刻回忆。

以上是使记叙文起波澜的十种方法。

通过使用这些方法,可以使故事更加吸引人,并引起读者的共鸣。

记叙文的魅力在于它能够通过生动的叙述和情感的传递给人带来愉悦和启发。

记叙文写作之情节曲折,波澜起伏作者:黄永红彭依来源:《作文周刊·高二版》2022年第15期清代袁枚在《随园诗话》中说过“文似看山不喜平”“文须错综见意,曲折生姿”“凡作人贵直,而作诗文贵曲”,说的都是文章要写得内容有波澜,行文有起伏,有高有低,有紧有慢,似波浪一般富于变化。

记叙类文章尤其讲究有张有弛、有动有静、跌宕起伏、尺水兴波,这样才会引起人们阅读的兴趣,才能摆脱平庸,获得高分。

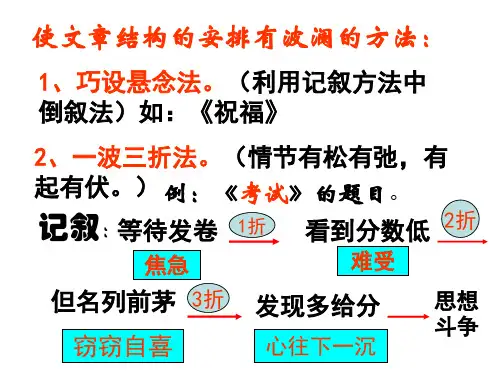

那么,怎样构思才能使记叙文的情节兴起波澜呢?同学们可借鉴以下写作技巧:一、巧设悬念法悬念法,又称“卖关子”,它是作者为了激发出一种“紧张与期待的心理活动”,在行文中有意采取的一种积极而有效的手段。

这种手段包括“设悬”和“解悬”两方面。

所谓“设悬”就是设置悬念,即在情节发生发展的关键时刻或人物命运攸关的重要关头,叙述戛然而止,转叙他事,从而引起读者强烈的寻根问底的兴趣。

所谓“解悬”,也叫“释悬”,就是指在情节发展的特定阶段,通过矛盾的解决、揭示事情原委和人物命运的结局,使读者的期待心理得以满足。

二、情节突转法情节突转法是指记叙事件时,顺着一个方向铺陈渲染,把读者的注意力和情感愿望吸引到这个方向发展的唯一可能性上去,层层推向高潮;达到顶点时,笔锋陡然一转,通过另一种结局的突然揭晓,掀起波澜。

如一个小故事:老师宣布九十分以上和八十分以上的人数一样多,八十分以上和七十分以上的人数也一样多的时候,全班同学一阵欢呼,大家都兴高采烈。

谁知情节陡转,最后老师说:不及格的人数和全班的人数一样多。

这意味着全班无一人及格,和前面形成鲜明的对比,可谓吊足了学生的胃口,结果出人意料,兴起波澜。

三、铺陈误会法误会法就是作品中的人物,一方误会另一方或双方相互误会,从而引起矛盾,推动故事情节发展的手法。

误会往往表现为人物不了解事实真相,将事实上的因果关系错误地判断为另一种并不存在的因果关系。

文章常会对误会做必要的渲染和强调,其结局,一般是情节陡转,误会解除,有时也可能是误会加剧。

第六讲:文似看山不喜平——写出文章波澜学习目标1.学习记叙文中制造波澜的三种技巧:悬念法、抑扬法、误会法;2.练习并运用到作文中,使文章波澜起伏;情景导入有位老太太做寿,她的儿孙请来唐伯虎为她题诗。

全家大小及亲友争着来看。

唐伯虎挥笔写了第一句“这个婆娘不是人”,举座皆惊;写了第二句“九天仙女下凡尘”,众人由吃惊转为喝彩;写了第三句“儿孙个个都是贼”,在座的由喝彩转为惊怒;写完最后一句“偷得寿桃献至亲”,大家无不拍手叫好。

这短短四句、二十八个字的祝寿诗,吊足了众人的胃口,让人忽惊忽喜,真上一波三折,跌宕生姿。

如果唐伯虎直言“福气多多,儿孙孝顺”之类,恐怕就索然无味了。

知识精讲这种叙述有变化、形式不单调的做法被称为掀起波澜。

"波澜"是个比喻性的说法。

掀起波澜,就是使结构曲折,情节引人。

风平浪静与波涌浪翻的水面,给人的感觉是不同的。

那么我们怎样才能写出让人感兴趣,喜欢看的好文章呢?这就要看能不能在作文中,设计出新颖别致的开头,写出环环相扣的情节以及出人意料的结尾,呼风唤雨,兴风作浪,掀起波澜,从而吸引读者阅读的兴趣。

主要问题问题一:平铺直叙对事情的起因、发展、结局这些环节缺少精心设计,1234如实道来,平平淡淡,禁不住回味。

叙述没有阶段性,情节少起伏变化,看了开头就知道结尾,没有悬念,引不起阅读兴趣。

问题二:胡编乱造不少同学在作文中有这样的问题:过分虚张声势,故弄玄虚。

或缺少由扬而抑(由抑而扬)的根据,或缺少由扬而抑(由抑而扬)的转折的合理性,或不能处理扬与抑的内在联系,缺少相通的桥梁。

解决办法:悬念法、抑扬法、误会法一、悬念法设置悬而未解的问题,引起读者的关注,然后随情节的展开,逐步解开悬念。

如何设置悬念?注意点:设悬--解悬,围绕中心事件设悬(1)开头暗示法:开头设置悬念,即将人物的表情、语言、动作以及事件的矛盾,逐一暗示,为后面展开情节、留下空间,从而引起读者丰富联想的余韵。

记叙文如何写出波澜方法指导“文似看山不喜平”,“山无起伏,便是顽山”,写记叙类文章尤其要讲究有张有弛、有动有静、跌宕起伏、尺水兴波,这样的文章才会引起人们的阅读兴趣,才能在考场上摆脱平庸,获得高分。

一、技法点拨所谓波澜,就是作者根据事物本身的复杂性和读者的阅读心理进行构思的一种技巧。

简言之,文章的起伏变化,人们用了一个形象的比喻,叫作波澜。

在记叙文的写作中,人们常用以下几种方法掀起文章的波澜。

(一)设置悬念法悬念是欣赏文艺作品时,读者对故事情节发展和人物命运很想知道又无从推知的关切和期待心理。

在叙述中,涉及足以引起读者期待的问题,又故意不说穿,如“先闻其声后见其人”“犹抱琵琶半遮面”“一切都在情理之中,一切又都在意料之外”等等,都会让读者产生一种非看下去不可的强烈冲动,从而获得引人入胜的效果。

以激发读者的猜测与渴望,这便是悬念的妙用,也是读者的兴趣所在。

如柳小倩写的《石榴花开》。

文章开头:石榴花开了,层层开满枝头……暮色中,我拿着几朵刚盛开的石榴花如约来到了云的墓前……用实物“石榴花”和事件“如约来到了云的墓前”设置悬念,接着作者叙述与云相识、相知的过程,消释悬念:一天突然收到云的信,叫我去医院看她。

我匆忙赶到医院,在血液病房里找到了她。

她躺在白色的病床上,整个人显得非常憔悴苍白,见了我似乎想挣扎着起来。

然而事实上,她早已奄奄一息。

我见势,急忙把她扶起来。

我没有太多话,因为我不想她太累。

许久,她要我帮她照顾她的石榴树,她说她很遗憾没能和我终身为友,但愿能变成来年后的第一个石榴。

我噙着泪,默默地为她祈祷,祝愿她一切都会好起来……我精心照顾着云的石榴树,看着它开出第一朵、第二朵花……并看着一朵朵不起眼的小花结出一个个火红的石榴。

我想我已经完全了解云了,如果云活着,也会这样认为。

至此,读者猛然醒悟:云是喜欢那石榴般火红的生活,然而她却偏偏带着石榴花般的梦如流星似的离开了人世;她对生活炽烈的爱,对生命将逝的沉着平静,和她那石榴花般灿烂的笑容,永远留在了人们的记忆里。

关于使记叙文起波澜的十种方法记叙文是一种叙述性强,注重情节发展的文学体裁。

为了吸引读者的注意力,使记叙文起波澜、生动有趣是非常重要的。

以下是使记叙文起波澜的十种方法:1.突出一个冲突点:冲突是记叙文中的重要元素,可以是人与人之间的冲突、人与环境之间的冲突或者是人物内心的冲突,通过展开这个冲突点,可以使记叙文起波澜。

2.刻画个性鲜明的人物:通过对人物形象的细致描写和个性特点的突出,可以使人物形象栩栩如生,吸引读者的关注,从而使记叙文起波澜。

3.运用悬念技巧:通过设置悬念和铺垫,使读者产生好奇心和期待,从而吸引读者的注意力。

4.运用对比手法:通过对比的手法来突出事件或人物之间的差异,增加故事的张力,使记叙文起波澜。

5.引用有特色的对话:通过引用有特色的对话,可以使人物形象更加鲜活,情节更加生动,吸引读者的关注。

6.运用场景描写:通过对场景的生动描写,可以使读者身临其境,增强故事的感染力,使记叙文起波澜。

7.运用比喻和象征:通过运用比喻和象征的手法,可以使记叙文起波澜,增加趣味性和深度。

8.运用反转手法:通过改变情节的发展方向和人物的表现方式,使故事发展出人意料之外的情节,产生波澜。

9.运用矛盾冲突:通过揭示人物内心的矛盾、环境的矛盾或者人物之间的矛盾,使故事产生波澜和冲突。

10.运用节奏变化:通过调整故事的节奏,加快或者放缓情节的发展,使读者产生不同程度的紧张感,从而使记叙文起波澜。

总之,以上是使记叙文起波澜的十种方法。

通过运用这些方法,可以使故事更加生动有趣,吸引读者的关注,使记叙文起波澜。

当然,这些方法并不是要在一篇记叙文中全部使用,要根据故事情节的需要来选择合适的方法。

而最重要的是,要注意情节的连贯性和清晰度,使故事有始有终,使读者产生共鸣。

记叙文写作技法-----如何把记叙文写得波澜起伏林纾在《春觉斋论文》中说:“为文不知用旋转之笔,则文势不曲。

”清代袁枚也说:“凡做人贵直,而作文贵曲。

”他们都是在说写文章最好要做到结构曲折多变,跌宕起伏。

时而山穷水尽,时而柳暗花明,时而落崖惊风,时而小桥流水,引得读者随着情节的起伏、人物的悲喜或屏息凝神,或蹙眉动容。

如何写出事件的波澜?(1)看例文①,想一想这篇文章中有没有波澜,如果有,请找出来。

猎狮伊莉薇娜的弟弟弗莱特伴着她的丈夫巴布到非洲打猎。

不久,她在家里接获弟弟的电报:“巴布猎狮身死。

——弗莱特”。

伊莉薇娜悲不自胜,回电给弟弟:“运尸回家。

”三星期后,从非洲运来了一个大包裹,里面是一个狮尸。

她又赶紧发了一个电报:“狮收到。

弟误,请寄回巴布尸。

”很快得到了非洲的回电:“无误,巴布在狮腹内。

---弗莱特”。

【提问】文章有几个波澜?全文掀起三个波澜:①巴布别妻携弟非洲打猎。

(顺笔)巴布不幸身亡。

(逆笔)——第一个波澜;②伊莉薇娜要求邮回丈夫尸体。

(顺笔)去得到一个“狮尸”。

(逆笔)——第二个波澜;③伊莉薇娜再索夫尸。

(顺笔)弟回电:“巴布在狮腹内。

”——第三个波澜。

猎狮—身死—索尸—狮尸—再索尸—在狮腹【小结】一家美国杂志以三千美元的悬赏征求文字最简短、情节最曲折故事,这篇征文脱颖而出,名列榜首。

它实际上叙述了一个很简单的故事:巴布猎狮,身死狮腹。

但作者叙述一波三折,不可预知的后事,持续满足读者的阅读期待,使这篇小说因其独特的艺术魅力而被誉为美国最佳微型小说之一。

(2)那么,怎样才能在叙事的文章中写出事件的波澜?【明确】第一:要善于利用事件本身的曲折性、复杂性。

第二:要了解一些兴波澜、生变化的方法。

一、扣人心弦——悬念法悬念法,是指在文章开头或文章中,设置疑团,不加解答,引起读者注重,激起读者急切地想往下读的兴趣,直至读完全文才恍然大悟的一种技巧。

人有追根问底的天性,而悬念法恰能把这个心理激发出来。

记叙文写出波澜的方法训练目标1•了解并掌握记叙文写作的基本要求,做到记叙有波澜。

2 •写出故事味,以具体的形象揭示生活哲理与人生真谛。

例文引路2019年高考江苏卷作文题:(见第192页)外婆的老屋看着坐在沙发上看电视的外婆,静静地只剩下电视声音的房间,我的心里忽的染上一丝酸涩:外婆,有些不一样了……[开篇以简笔推出一个特写镜头:外婆坐在沙发上看电视,四周寂静无声。

接着表达自己别样的心理感受,给人留下悬念。

简洁,而又鲜明。

]没有人能够预料到一场闯进生命的巧合,那些过早的生死离别如同一把钝刀慢慢地将心割出血来。

几个月前外公的离世让我感受到生命的暴风雨,也让我很为外婆担忧。

妈妈为了不让外婆一个人在老屋中黯然伤魂,便把她接回家中住。

而外婆却因妈妈这个小小的善意的行为而开始改变。

[交代外婆生命中遭遇风雨”妈妈为照顾外婆把她接到家中,并以自己的感慨点出中心:外婆却因妈妈这个小小的善意的行为而开始改变。

自然引出故事,切合题意。

]记得外公离世不久时,原本有些安静的外婆忽然变得唠叨起来。

每次去看外婆,她都拉着我走遍老屋,告诉我小时候我在那边的床上睡觉,是外公将不肯醒的我拖出来;告诉我柜台上的哪本佛经是外公最常诵读的;告诉我小院子里的花草树木哪株是外公的最爱。

我知道外婆想念外公了,不忍心阻止她的唠叨,静静地陪她……外婆以前对妈妈说:三儿,你爸写的春联有些脱落了,来重新贴一下吧。

”一下子让妈妈泣不成声,说什么也要让外婆来我家放松一下。

不过,我看到的是一个放松的外婆吗?[回忆外婆在外公离世后发生的变化,体现了外婆对外公的一片深情,也点明妈■妈接外婆来家的原因。

情景描写形象生动。

不过,我看到的是一个放松的外婆吗?”再设悬念,掀起波澜。

]她因我们工作、学习的忙碌不再拉着我们倾诉了;她提及外公的次数少了,话语也少了。

她看电视经常发呆,她会盯着阳台上的一盆花看好久•…看着这样的外婆,我心虽难过,却不知如何做才好,难道不再唠叨的外婆已经放下悲痛了吗?[叙述外婆来家后的再变化:无语,发呆。

细节描写,突出外婆因环境变化而产生的失落与茫然。

真切而形象,巧妙显示题意。

]突然有一天,我回家却发现外婆不见了,大家到处寻找却没有结果。

妈妈猛地想到:外婆的老屋。

刚进老屋,就听到有低低的哽咽的啜泣声,外婆一边流着泪,一边替早已失去神采的花木浇着水,佝偻的身体似乎承受不了水壶的重量,两鬓斑白的头发染上了岁月的风霜与生命的无奈与沉重。

看着外婆细心修剪花枝的身影,我看到了那其中饱含着的深情与怀念。

外婆在老屋里忙忙碌碌地打扫了一遍,不准我们任何人插手,而这时,外婆的嘴角噙着微笑,眼里是飞扬的神采。

我依旧想劝外婆不要孤孤单单地住在这儿,而外婆翻开外公的经书,对我说:你不懂,我一点也不孤单,在这儿,有他的气息,我心安。

”也许,这种伴随着几十年时光而逐步深沉厚重的感情已融入骨血,即使没有了一方的陪伴,另一人仍能守着过去的一点一滴,安心到老。

[先以突然有一天”再设悬念,再掀波澜,增强了故事性。

再叙述和描写外婆在老屋里忙碌的情景和情绪的变化,突出外婆寻找到心灵情感寄托后宽慰的心理情感。

一下子解开上文诸多悬念的谜底。

富有很强的故事性和感染力。

]想不到,一个小小的善意的举动,竟让外婆失去了心灵情感的寄托,而老屋,才是外婆的天堂。

我如今开始相信:最好的感情,经得起平淡的流年。

[抒发自己的感悟:一个小小的善意的举动,竟让外婆失去了心灵情感的寄托。

点明文章主题,令人回味,并再次体现作文材料中心,合理而巧妙。

][总评:高考作文写材料记叙文”不要求与材料”形似,只强调与材料”神似,优秀作文的重点在于:机智的构思、有故事味,有浓郁的生活气息,生动的细节描写,清新的文采。

本文就是这样一篇记叙文。

文章叙述了一个充满真情、富有波澜的生活故事。

首先,富有故事味。

考生抓住作文命题材料的中心,选择贴近生活的故事材料,使用横向剪辑法,写出外婆生活的变化。

因为外公去世,妈妈出于善意,接外婆到自己家中生活,不过这个善意的举动却让外婆极不开心,于是外婆逃”回老屋,安心地守着外公的味道”生活。

故事神似命题材料,波澜起伏,故事味浓,生活情景真切,朴实而感人,情蕴其中,让人读后回味无穷。

其次,使用细节描写丰满形象。

外婆在老屋的絮叨、表情,在我家的发呆、无语、看花,真真切切地描写出外婆因环境的变化而内心充满波澜的情感,使外婆这个形象丰满而真实。

最后,结尾处画龙点睛。

一个小小的善意的举动,竟让外婆失去了心灵情感的寄托”紧扣材料主题。

]技法解说记叙应该有波澜。

一方面,因为生活本来就是丰富多彩的,记叙生活情景,应该把生活的丰富多彩表现出来。

另一方面,记叙文写作,尤其是考场记叙文写作,最忌平铺直叙,而经过巧妙构思、合理加工写出波澜,正是避免平铺直叙的最有效手段。

在记叙文中设置波澜,主要有以下几种方法:1 •伏笔法。

伏笔,就是在前文中对后文将要出现的具相关键性意义的人物或事件做出提示或暗示。

前文埋好伏笔,在后文揭底时,读者就能恍然大悟。

2•悬念法。

悬念,又称扣子”或关子”即在情节发展中设置悬疑,使读者产生急切的期盼心理,然后在适当的时机揭开谜底,使读者释然。

3 •抑扬法。

抑扬法就是在表现人物时欲扬先抑、欲抑先扬或明扬实抑、明抑实扬以造成峰回路转艺术效果的写作方法。

使用先抑后扬,须注意其抑”限于抑在外表等非本质方面,或出于误会,否则就会适得其反。

4•误会法。

误会,是因为人理解、理解的偏差以及人与人之间缺乏沟通而导致对对方意思的误解或理解错位。

误会能使故事情节朝着意外的方向发展,从而掀起故事的波澜。

5•巧合法。

巧合是指低概率、偶发性的事件发生了。

常见的是因为非规律性的原因,导致某种规律性的现象出现。

巧合往往和误会有密切的关系,有时一些重大的误会,发端于细小的偶然的巧合。

6•突转法。

突转是指情节的突然转变,这种转变往往是作品中人和读者始料不及的。

突转法的使用能造成强烈的戏剧性。

7•张弛法。

张弛的使用,就是使故事的紧张部分和平缓部分有机交叉,做到有张有弛,欲张故弛,张弛有度。

使用上述方法设置波澜,有以下几个要点应予以重视:一是不能为设置波澜而设置波澜,波澜的设置要有利于表达主题,有利于塑造人物;二是波澜的设置要在整体构思时考虑,以便合理规划全文的框架,设置的波澜要合乎生活、艺术的逻辑;三是根据记叙的内容选用恰当的方法,波澜是情节的起伏,不是细节的扩展,设置波澜应注意内容的衔接和前后的照应,来龙去脉要交代清楚,以保证故事的完整性;四是根据选用的设置波澜的方法确定恰当的线索,选用恰当的叙述角度(第一人称、第二人称、第三人称)和叙述方法(顺叙、倒叙、插叙)。

实践体验〖例文评析〗下面是2019届苏、锡、常、镇一模”考试的一篇优秀作文,请认真阅读,仿照例文引路”的形式,并从叙事过程与情节表达两个角度作点评和总评。

春兰,来领你的500元助学金。

”听着老师沉闷的语气,望着他严肃的面庞,我低着头一声不吭地走向讲台领走贫困助学金。

老师从没对我笑过,他时常对班长绽放出的阳光般的笑容从未洒落到过我的身上。

他一定和其他人一样,歧视我来自农村,歧视我土气的穿着。

班花在背后总是嘲笑我穿得像上个世纪70年代的农村大妈,我听到后只能将头深深埋进课本,我没有底气与她争论,因为娘做的衣裳确实土得掉渣。

点评①:_________________________________[①开篇描写我”领助学金的特定镜头,暗示缺乏底气”的心态;顺带交代我的家境,点出我”缺乏底气”的原因。

富有生活气息。

]终于盼来了寒假,让我能够离开那些讨厌的人。

我怀揣助学金,穿着臃肿的棉衣走向车站。

街道两旁的橱窗里时尚华美的服装对我来说可望而不可及。

不!我有钱,我能够买一套,穿上漂亮的衣服,他们就再也不能嘲笑我、歧视我了。

从专卖店出来,我高昂起头向车站进发,虽然花光了助学金,但我买来了底气,值!点评②:_________________________________ [②描写我”由缺乏底气到有了底气的转变过程,叙述清楚,神态描写简洁、生动,心态描写具体合理,富有故事味。

]我骗娘,学校今年给贫困生送衣裳没发钱,娘信了。

站在穿衣镜前,我欣赏着镜中穿着有荷叶形翻领和水晶单扣的漂亮大衣的女孩,期盼着寒假快点过去。

点评③:_________________________________[③先合理交代,再描写行为和心愿,真实而合理,突出有了底气”的表现与心态。

]我故意在开学第一天迟到,然后穿着时髦的红呢子大衣,挺直脊背,慢慢从讲台前走过。

我感受到大家投来的惊愕目光,我得意地微笑。

同桌轻拍着我说:天哪!春兰,过个年你便判若两人,一点不比班花逊色!”我向班花看去,她惊讶的目光转为欣赏:你的呢子大衣真漂亮。

”我底气十足地回应:当然。

”点评④:_________________________________[④描述我”开学时的表现和同学的赞叹。

正面描写与侧面描写结合,写得具体清楚。

]漂亮的呢子大衣增添了我的底气,它让我的生活发生了翻天覆地的变化。

上课,我不再低着头听讲,而是昂起头注视着老师。

当我第一次举手时,老师竟然微笑着点我的名字,我清晰响亮的回答引起全班的注重。

老师露出欣慰的笑容,对我说:春兰,回答得很好,请坐。

”老师肯定也因为这件呢子大衣不再歧视我了! 我伸手轻轻抚摩大衣,谢谢它给我的底气。

月考之后。

春兰,你怎么进步这么快,一下子就考了第一?”班花问我。

我谦虚地回答:运气好而已。

”可我明白,这个月每堂课我都认真听讲,积极回答问题,呢子大衣赶走了我的自卑,底气十足的我成绩提升是意料中的事。

点评⑤:_________________________________[⑤描写我”的生活因为有了底气而发生变化,尤其是学习上的进步,也描写了自己的自信心态。

既渲染了底气”的力量,也为下文作铺垫。

富有故事味。

]天气逐步转暖,同学们慢慢换上了春装,只有我还套着大衣。

我不敢脱下它,没有它,班花又会嘲笑我像农村大妈,老师也不会再对我微笑。

可天气实在太热,我不得已换上娘做的花衬衫。

犹豫了许久,我才慢慢踱到班级门口,进不进去?这时班花走来:春兰,快进来啊!我有道题请教你,你最聪明了,一定要教我。

” 完全没有想象中的嘲笑,我以一种感激的心态给班花讲解,班花听懂后惊叹道:你太有才了!”我红着脸说:过奖。

”老师依然请我回答问题,我的声音依旧清晰洪亮。

看到老师欣慰的笑,我突然明白,我真正的底气不是呢子大衣给我的,我的自信、我增长的学识才是我永恒的底气。

点评⑥:_________________________________[⑥由天气转暖带出故事的一连串曲折变化:不敢脱下大衣到不得不脱下,心理发生很大的变化;脱下大衣失去底气”的表现与心理,与前面判若两人;班花向我”请教问题出乎意料;老师不变的态度让我”忽然明白道理。