记承天寺夜游 (2)

- 格式:ppt

- 大小:141.00 KB

- 文档页数:13

《记承天寺夜游》阅读答案(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如作文大全、经典美文、试题大全、教案资料、公文写作、古诗文、实用文、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as essays, classic beautiful essays, test questions, teaching plan materials, official document writing, ancient poems, practical essays, other sample essays, etc., if you want to understand the format and writing of different sample essays, respect Please pay attention!《记承天寺夜游》阅读答案《记承天寺夜游》阅读答案15篇在学习和工作中,我们都不可避免地要接触到阅读答案,阅读答案有助于我们领会解题思路,掌握答题技巧。

苏轼《记承天寺夜游》全文翻译注释及赏析苏轼《记承天寺夜游》全文翻译注释及赏析《记承天寺夜游》是宋代文学家苏轼创作的一篇古文,对月夜景色作了美妙描绘,真实地记录了作者被贬黄州的一个生活片段。

下面是小编为大家整理的苏轼《记承天寺夜游》全文翻译注释及赏析,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

记承天寺夜游(宋)苏轼元丰六年十月十二日①,夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者②,遂至承天寺③寻张怀民。

怀民亦未被寝,相与步于中庭④。

庭下如积水空明⑤,水中藻荇交横⑥,盖竹柏影也⑦。

何夜无月?那里无竹柏?但少闲人如吾两人耳⑧。

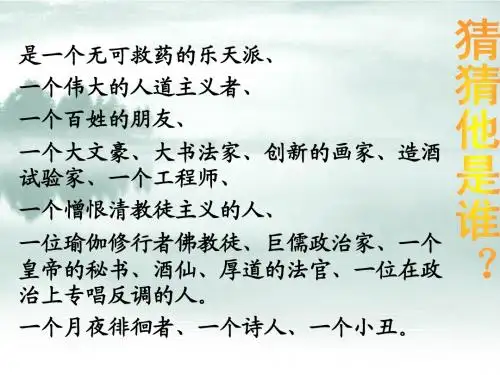

作者简介苏轼(1037-1101):北宋文学家、字画家。

字子瞻,号东坡居士,眉州眉山(今属四川)人。

苏洵子。

嘉佑进士。

与父洵弟辙合称"三苏" .其文汪洋恣肆,大白畅达,为"唐宋八各人"之一。

其诗清爽豪健,善用浮夸比喻,在艺术示意方面独具气魄威风凛凛。

少数诗篇也能反应民间痛楚,指责统治者的奢侈骄恣。

词开豪爽一派,对儿女很有影响。

《念奴娇·赤壁怀古》、《水调歌头·丙辰中秋》传诵甚广。

善于行书、楷书,取法李邕、徐浩、颜真卿、杨凝式,而能自创新意。

用笔丰腴跌荡,有灵活壮丽之趣。

与蔡襄、黄庭坚、米芾并称"宋四家".能画竹,学文同,也喜作枯木怪石。

论画主张"神似",以为"论画以形似,见与儿童邻";高度评价"诗中有画,画中有诗"的艺术造诣。

诗文有《东坡七集》等。

注释①元丰六年:公元1083年。

元丰,宋神宗年号。

②念:想。

无与乐者:没有(可以)配合游乐的。

③承天寺:在今湖北省黄冈县南,今废。

另一说苏东坡曾被贬到福建泉州,故有也许所在是泉州。

④相与:一块儿。

步:作动词用,散步。

⑤如积水空明:积水,意思是庭中自上而下像布满着水,不是地上积水。

其水澄澈,以是用"空明"来形容。

记承天寺夜游作文记承天寺夜游作文(15篇)在学习、工作乃至生活中,大家都写过作文,肯定对各类作文都很熟悉吧,借助作文可以宣泄心中的情感,调节自己的心情。

那么问题来了,到底应如何写一篇优秀的作文呢?下面是小编收集整理的记承天寺夜游作文,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

记承天寺夜游作文1黄州的夜晚远不如京城那般热闹,即使我住的屋子并无前庭后院,能传进耳中的,也不过几声微风拂叶。

有了几分困意,我解开外袍,侧卧下准备就寝。

此刻,风声也已停息,仅剩我一人的呼吸声,分外清晰。

正欲阖眼,忽然瞥见帘缝间,分明透着几缕清白色的月光。

我忽然来了兴致,将帘子拉起,丝毫没了遮挡的莹白光芒大肆钻进屋舍,攀上房间的每一个角落。

鲜少有如此明亮的`月了。

我乘兴起身,系上外袍,意欲去承天寺寻老友张怀民,与我共赏这景。

巧的是,怀民也没有就寝。

想来,我们同是被贬黄州,整日清闲无事,又同是钟情赏景之人,如此静谧的景色,不恰好是为我俩准备的吗?果不其然,院子中只有我们二人。

脚步贴地的“啪嗒”作响,衣摆拂地的“沙沙”和鸣,却是更衬得这夜幽寂静谧。

月光如刚引得我从榻上起来一样,莹白如雪,落在前方的地上,倒似积水返照,看不真切了。

忽然,飘飘悠悠的几道影子交映在水光中,如藻、荇交错,顿时便觉出这“水”之清莹来。

定晴望了望,许是竹柏的影子吧。

近前,大片大片的竹林掩映了月光,斑驳洒落在我俩身上,周身笼于阴翳之中。

气氛陷入沉默,我知道我们又不免感怀慨叹了!我们曾赴京赶考,意气风发;也曾辗转多日,忙于政务。

于歌舞升平的繁华地带,我们清心安逸;于官府累牍公文,冗杂事务中,我们鞠躬竭力;面对官场的阿谀奉承,争名夺利,我们仍守心中自在空明。

那时总厌倦感叹,再很难欣赏到空明清净的景致了。

如今,见到了往昔我最想看到的幽静景色,却油然生出悲慨来。

我们正值壮年,却落得这般有职无权的地步,没法实现治国的抱负,唯有寄情山水,实是有些令人啼笑皆非了。

已经行过竹影之外,视线再次变得清亮开阔。

记承天寺夜游翻译和原文《记承天寺夜游》原文如下:元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月,何处无竹柏,但少闲人如吾两人者耳。

白话译文:元丰六年十月十二日夜晚,我正脱下衣服准备睡觉,恰好看到这时月光从门户射进来,不由得生出夜游的兴致,于是高兴地起身出门。

想到没有可以共同游乐的人,就到承天寺寻找张怀民。

张怀民也还没有睡觉,我俩就一起在庭院中散步。

庭院中的月光宛如积水那样清澈透明,水藻、水草纵横交错,原来那是庭院里的竹子和松柏树枝的影子。

哪一个夜晚没有月亮,哪个地方没有竹子和柏树,只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

整体赏析《记承天寺夜游》是宋代文学家苏轼创作的古文,文章对月夜景色作了美妙描绘,真实地记录了作者被贬黄州的一个生活片段。

也体现了他与张怀民的深厚友谊以及对知音甚少的无限感慨,同时表达了他壮志难酬的苦闷及自我排遣,表现了他旷达乐观的人生态度。

全文情感真挚言简义丰,起于当起,止于当止,如行云流水,一气呵成。

作者用积水空明四字来比喻庭院中月光的清澈透明,用藻荇交横四字来比喻月下美丽的竹柏倒影。

以水喻月本来并不显得新颖,新奇的是作者不用普通的明喻,而以隐喻先声夺人,造成一种庭院积水的错觉。

记承天寺夜游宋·苏轼元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

译文元丰六年十月十二日夜晚(或公元1083年十月十二日夜,可不译),(我)脱下衣服准备睡觉时,恰好看见月光照在门上,(于是我就)高兴地起床出门散步。

想到没有和我一起游乐的人,于是(我)前往承天寺寻找张怀民。

怀民也没有睡,我们便一同在庭院中散步。

月光照在庭院里像积满了清水一样澄澈透明,水中的水藻、水草纵横交错,原来是竹子和柏树的影子。

记承天寺夜游作文(15篇)记承天寺夜游作文(15篇)在学习、工作或生活中,大家一定都接触过作文吧,借助作文人们可以反映客观事物、表达思想感情、传递知识信息。

相信许多人会觉得作文很难写吧,下面是小编为大家收集的记承天寺夜游作文,仅供参考,大家一起来看看吧。

记承天寺夜游作文1“元丰六年了,已经四年,唉!”苏轼寂寞地在屋中想道。

他被贬黄州已四年了。

四年,不过还好,要不然就是杀头之罪。

该睡了。

东坡起身,脱去衣服,似有所想。

是想家人,想旧友,想国事,亦或是官场失意的麻木?十月了,冷。

打了个哆嗦,赶快躺在床上。

木板床,薄被,又硬又冷。

“还好有床睡。

”东坡自嘲地想。

顺手拿过衣服披在被子上,不经意间,瞥了屋子一眼,空无一物的地板上洒满了月光,落在灰上。

灰扑扑的地板上倒有几条“小路”,都是东坡走出来的。

别说门可罗雀了,人影也无半个,祸不单行,寂寞啊“举头望明月,低头思故乡。

”“举杯邀明月,对影成三人。

”“明月几时有,把酒问青天。

”……月亮啊,你又进来干吗?你既不可和东坡说话,慰藉他的心灵,他也无法再与你对酒。

东坡又大大的讥讽了自己一番,这屋子空的月光可肆意进入了。

故乡?亡故之地即故乡,思它干甚?东坡忽然起来,披上了衣服。

“这么好的月景,为何不看?往日倒没这清闲~”立在屋中,又愣住,喏大江山,哪里找人与之同乐?“承天寺好像来了个张怀民,也是被贬至此,对,找他去~”苏轼想着,快步急出,直奔城南而去。

清冷的月色,风吹再脸上,凉飕飕的。

街上一个人也没有,路边房子倒有点电光亮,传来争酒夺魁之声。

“乡夜之人!”苏轼藐视地想,不由开怀大笑。

承天寺到了,拍拍房门,不一会,门开了。

来者长发,想来死怀民了也没睡啊。

相视无语,步于中庭。

庭院中的月光宛如一泓积水那样清澈透明,水中藻、荇纵横交叉,都是绿竹和翠柏的影子。

风吹过,树叶沙沙地发出声响。

脸上一阵阵凉意,心中更是凄凉。

“哈,哪一夜没有月光?哪里没有绿竹和翠柏?只是缺少像我两个这样的闲人罢啦”苏轼发出了自嘲的感慨。

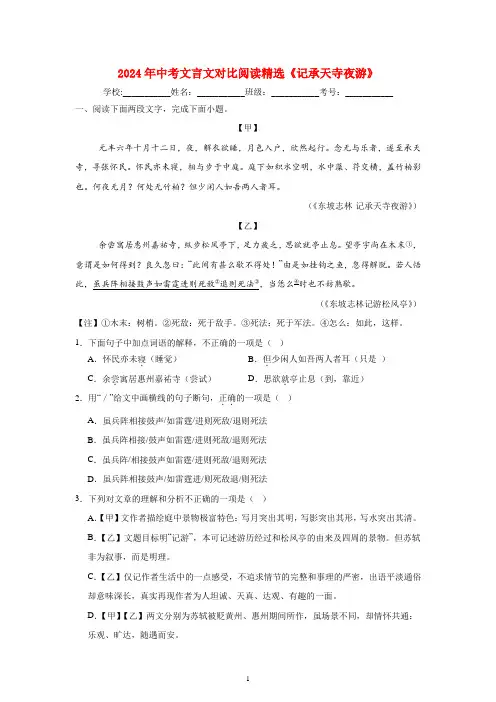

2024年中考文言文对比阅读精选《记承天寺夜游》学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、阅读下面两段文字,完成下面小题。

【甲】元丰六年十月十二日,夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与乐者,遂至承天寺,寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(《东坡志林·记承天寺夜游》)【乙】余尝寓居惠州嘉祐寺,纵步松风亭下,足力疲乏,思欲就亭止息。

望亭宇尚在木末①,意谓是如何得到?良久忽曰:“此间有甚么歇不得处!”由是如挂钩之鱼,忽得解脱。

若人悟此,虽兵阵相接鼓声如雷霆进则死敌②退则死法③,当恁么④时也不妨熟歇。

(《东坡志林记游松风亭》)【注】①木末:树梢。

②死敌:死于敌手。

③死法:死于军法。

④怎么:如此,这样。

1.下面句子中加点词语的解释,不正确的一项是()A.怀民亦未寝.(睡觉)B.但.少闲人如吾两人者耳(只是)C.余尝.寓居惠州嘉祐寺(尝试)D.思欲就.亭止息(到,靠近)2.用“/”给文中画横线的句子断句,正确..的一项是()A.虽兵阵相接鼓声/如雷霆/进则死敌/退则死法B.虽兵阵相接/鼓声如雷霆/进则死敌/退则死法C.虽兵阵/相接鼓声如雷霆/进则死敌/退则死法D.虽兵阵相接鼓声/如雷霆进/则死敌退/则死法3.下列对文章的理解和分析不正确的一项是()A.【甲】文作者描绘庭中景物极富特色:写月突出其明,写影突出其形,写水突出其清。

B.【乙】文题目标明“记游”,本可记述游历经过和松风亭的由来及四周的景物。

但苏轼非为叙事,而是明理。

C.【乙】仅记作者生活中的一点感受,不追求情节的完整和事理的严密,出语平淡通俗却意味深长,真实再现作者为人坦诚、天真、达观、有趣的一面。

D.【甲】【乙】两文分别为苏轼被贬黄州、惠州期间所作,虽场景不同,却情怀共通:乐观、旷达,随遇而安。

《记承天寺夜游》原文及翻译《记承天寺夜游》原文及翻译[优选]《记承天寺夜游》原文及翻译1 记承天寺夜游宋-苏轼元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

古文赏析苏轼的《记承天寺夜游》是选自《东坡志林》卷一。

苏轼的著名词还有《江城子密州出猎》,《定风波》等。

苏轼是父亲苏洵的第五个儿子,嘉祐二年(1057)与弟苏辙同登进士。

授大理评事,签书凤翔府判官。

熙宁二年(1069),父丧守制期满还朝,为判官告院。

与王安石政见不合,反对推行新法,自请外任,出为杭州通判。

迁知密州(今山东诸城),移知徐州。

元丰二年(1079),罹“乌台诗案”,责授黄州(今湖北黄冈)团练副使,本州安置,不得签书公文。

哲宗立,高太后临朝,被复为朝奉郎知登州(今山东蓬莱);4个月后,迁为礼部郎中;任未旬日,除起居舍人,迁中书舍人,又迁翰林学士知制诰,知礼部贡举。

元祐四年(1089)出知杭州,后改知颍州,知扬州、定州。

元祐八年(1093)宋哲宗亲政,被远贬惠州(今广东惠阳),再贬儋州(今海南儋县)。

徽宗即位,遇赦北归,建中靖国元年(1101)卒于常州(今属江苏),年六十六,葬于汝州郏城县(今河南郏县)。

本文写于宋神宗元丰六年(1083年),当时,作者被贬到黄州已经有四年了。

元丰二年七月,历史上著名的“乌台诗案”,御史李定等摘出苏轼的有关新法的诗句,说他以诗讪谤,八月,将他逮捕入狱。

经过长时间的审问折磨,差一点被杀。

十二月作者获释出狱,被贬谪到黄州任团练副使,但不得“签书公事”,也就是说做着有职无权的闲官。

在这种情况下,作者写了这篇短文,对月夜的景色作了美妙的描绘,真实的记录了他当时生活的一个片段。

也体现了他与张怀民的深厚友谊与对知音甚少的无限感慨。

《记承天寺夜游》表达的感情是微妙而复杂的`,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲都包含其中。

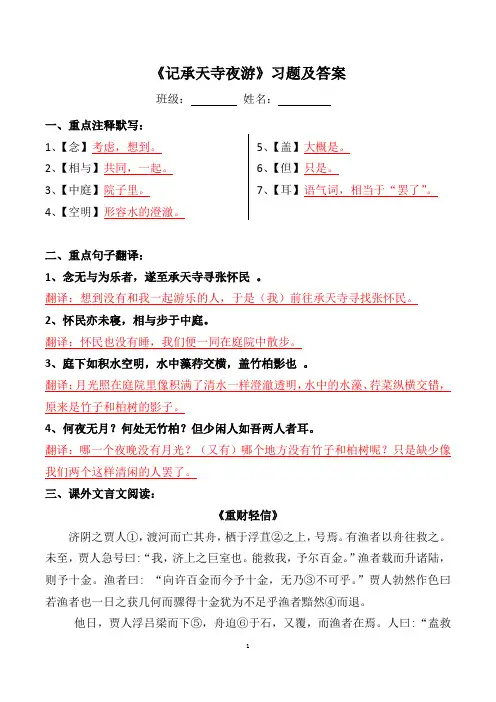

《记承天寺夜游》习题及答案班级:姓名:一、重点注释默写:1、【念】考虑,想到。

2、【相与】共同,一起。

3、【中庭】院子里。

4、【空明】形容水的澄澈。

5、【盖】大概是。

6、【但】只是。

7、【耳】语气词,相当于“罢了”。

二、重点句子翻译:1、念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

翻译:想到没有和我一起游乐的人,于是(我)前往承天寺寻找张怀民。

2、怀民亦未寝,相与步于中庭。

翻译:怀民也没有睡,我们便一同在庭院中散步。

3、庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

翻译:月光照在庭院里像积满了清水一样澄澈透明,水中的水藻、荇菜纵横交错,原来是竹子和柏树的影子。

4、何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

翻译:哪一个夜晚没有月光?(又有)哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

三、课外文言文阅读:《重财轻信》济阴之贾人①,渡河而亡其舟,栖于浮苴②之上,号焉。

有渔者以舟往救之。

未至,贾人急号曰:“我,济上之巨室也。

能救我,予尔百金。

”渔者载而升诸陆,则予十金。

渔者曰: “向许百金而今予十金,无乃③不可乎。

”贾人勃然作色曰若渔者也一日之获几何而骤得十金犹为不足乎渔者黯然④而退。

他日,贾人浮吕梁而下⑤,舟迫⑥于石,又覆,而渔者在焉。

人曰:“盍救诸?”渔者曰:“是许金而不酬者也。

”立而观之,遂没。

郁离子曰:“或称贾人重财而轻命,始吾不信,而今知有之矣。

孟子曰:‘故术不可不慎也。

’信哉!”【注释】①贾人:商人②浮苴:水中浮草③无乃:莫非,岂不是,难道不是。

④情绪低落的样子。

⑤浮吕梁而下:乘船沿吕梁山顺流而下。

⑥迫:迫近,这里是冲撞、触击。

1、下列同例句“渡河而亡.其舟”加点词用法相同的一项是:( A )A、暮而果大亡其财B、马无故亡而入胡C、广故说言欲亡D、今亡亦死,举大计亦死。

【解析】例句是丢失的意思。

A丢失。

B逃走。

C逃跑。

D逃亡。

2、下列“而”的用法和意义同例句“向许百金而今予十金”中“而”相同的一项是:(D)A、渔者载而升诸陆B、黯然而退C、立而观之D、是许金而不酬者也【解析】例句是表转折。

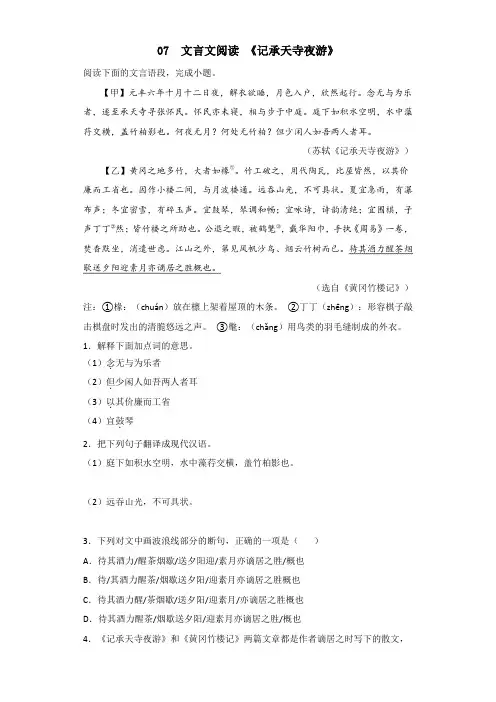

07 文言文阅读《记承天寺夜游》阅读下面的文言语段,完成小题。

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)【乙】黄冈之地多竹,大者如椽①。

竹工破之,用代陶瓦,比屋皆然,以其价廉而工省也。

因作小楼二间,与月波楼通。

远吞山光,不可具状。

夏宜急雨,有瀑布声;冬宜密雪,有碎玉声。

宜鼓琴,琴调和畅;宜咏诗,诗韵清绝;宜围棋,子声丁丁②然;皆竹楼之所助也。

公退之暇,被鹤氅③,戴华阳巾,手执《周易》一卷,焚香默坐,消遣世虑。

江山之外,第见风帆沙鸟、烟云竹树而已。

待其酒力醒茶烟歇送夕阳迎素月亦谪居之胜概也。

(选自《黄冈竹楼记》)注:①椽:(chuán)放在檩上架着屋顶的木条。

②丁丁(zhēng):形容棋子敲击棋盘时发出的清脆悠远之声。

③氅:(chǎng)用鸟类的羽毛缝制成的外衣。

1.解释下面加点词的意思。

(1)念.无与为乐者(2)但.少闲人如吾两人者耳(3)以.其价廉而工省(4)宜鼓.琴2.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

(2)远吞山光,不可具状。

3.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是()A.待其酒力/醒茶烟歇/送夕阳迎/素月亦谪居之胜/概也B.待/其酒力醒茶/烟歇送夕阳/迎素月亦谪居之胜概也C.待其酒力醒/茶烟歇/送夕阳/迎素月/亦谪居之胜概也D.待其酒力醒茶/烟歇送夕阳/迎素月亦谪居之胜/概也4.《记承天寺夜游》和《黄冈竹楼记》两篇文章都是作者谪居之时写下的散文,他们的情感抒发有何异同之处?请结合文章简析。

阅读下面两段文字,完成下面小题。

【甲】元丰六年十月十二日,夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与乐者,遂至承天寺,寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

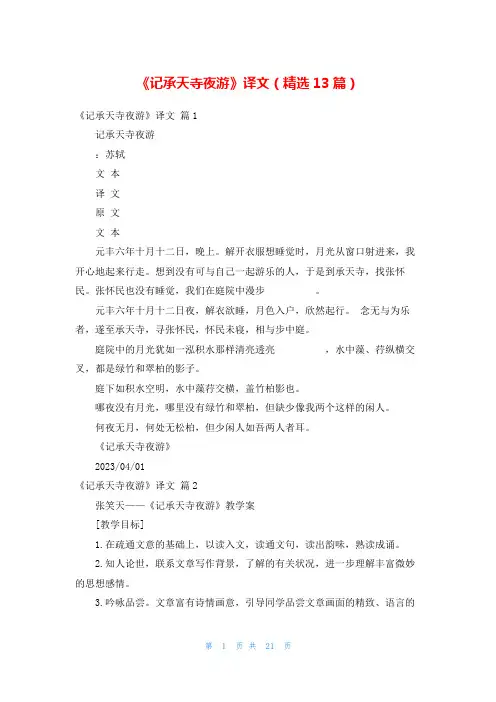

《记承天寺夜游》译文(精选13篇)《记承天寺夜游》译文篇1记承天寺夜游:苏轼文本译文原文文本元丰六年十月十二日,晚上。

解开衣服想睡觉时,月光从窗口射进来,我开心地起来行走。

想到没有可与自己一起游乐的人,于是到承天寺,找张怀民。

张怀民也没有睡觉,我们在庭院中漫步。

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民,怀民未寝,相与步中庭。

庭院中的月光犹如一泓积水那样清亮透亮,水中藻、荇纵横交叉,都是绿竹和翠柏的影子。

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

哪夜没有月光,哪里没有绿竹和翠柏,但缺少像我两个这样的闲人。

何夜无月,何处无松柏,但少闲人如吾两人者耳。

《记承天寺夜游》2023/04/01《记承天寺夜游》译文篇2张笑天——《记承天寺夜游》教学案[教学目标]1.在疏通文意的基础上,以读入文,读通文句,读出韵味,熟读成诵。

2.知人论世,联系文章写作背景,了解的有关状况,进一步理解丰富微妙的思想感情。

3.吟咏品尝。

文章富有诗情画意,引导同学品尝文章画面的精致、语言的简练、布局的匠心所在。

[教学重点、难点]联系当时的创作背景,通过文本的咬文嚼字,体会的心境,提高对于文章主旨的理解。

[教学过程]一、导入新课苏轼是我国古代的大文豪,唐宋八大家之一,诗文都有非常身高的成就。

今日我们就来学习一篇他所写作的小品文《记承天寺夜游》。

从文章的标题来看,是记叙夜晚到一家寺院游玩的经受,那么我们事先推想一下,为什么要夜游承天寺?这篇文章会不会描述他游玩时的心情?他的心情会是怎样的?下面我们来学习这篇课文,看看的思想感情与我们的推想是否相符。

二、读以入文1.老师范读课文,同学听读,留意读音、节奏、停顿。

提示:寝(qǐn)藻(zǎo)荇(xìng)2.同学自读课文,留意读准字音,读清句中停顿。

3.指名朗读课文,其他同学听读并评价。

4.齐读课文。

三、翻译理解同学小组合作,疏通理解文意。

苏轼《记承天寺夜游》赏析(2)

写作技巧

1.比喻传神:庭下如积水空明,水中藻交横,盖竹柏影也。

2.正面/侧面描写相结合:庭下如积水空明,水中藻交横,盖竹柏影也。

3.抓住了瞬间的感受:何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

4.虚实(动、静)结合:把竹柏(实、静)比作了水中的藻(虚、动)。

文章写作特点

1.信笔疏意,随物赋形。

2.描写月色,如诗如画。

3.语言凝练含蓄,饶有余味。

作者心境

虽然自己有欣赏美景的乐趣,但是并不得意。

将自己寄情于山水之间,有失意的自我排解。

——本文体现二人友情的:念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民(唯张怀民可与同乐);怀民亦未寝(两人遭遇相同,心境也相同); 相与步于中庭(两人亲密无间); 但少闲人如吾两人者耳(两人遭遇相同,心境相同,志趣也相同,是真正志同道合的朋友)。

“水中藻、交横”说明了当时月色之浓、清、亮。

闲人:苏轼这时被贬为黄州团练副使,有名无实,所以自称“闲人”。

写月突出其明,写境突出其静,写影突出其形,写人突出其闲,写情突出其空。

1.翻译(1)庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也_________________________________(2)但少闲人如吾两人者耳。

________________________________2.下列对文章的赏析不恰当的一项是()A.“欣然起行”一句写出了作者赏月的兴奋喜悦之情。

B.“但少闲人如吾两人者耳”透露出作者被贬谪的悲凉和对人生的感慨。

C.苏轼“念无与为乐者”的“乐”与欧阳修的“乐”在思想内容上有着相同的意味。

D.本文叙事、写景、抒情,又都集中于写人;写人,又突出了一个“闲”字。

3、默写出文中描写庭中月光澄澈的句子,并对其写景的妙处试作简要的分析__________________________________________________________________________ 4.“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”一句中蕴含着作者怎样微妙而复杂的思想感情?____________________________________________________5、全文共分三层:第一层,记事,交代了________________;第二层,写景,写了________________;第三层抒情,抒发了________________。

6.文中“何夜无月?何处无竹柏?”显然与实际不符,因为并非每夜都能见到月色,每处都有竹柏。

你又是如何理解这句话的?__________________________________________________________________________二、[甲]嗟夫!予尝求古……微斯人吾谁与归?[乙]元丰六年……但少闲人如吾两人耳。

24.解释文中加点的词。

(2分)①不以物喜:但少闲人如吾两人耳:25.下面句子朗读节奏划分正确的项是(2分)A.予尝/求古仁人/之心 B.处/江湖之远/则忧/其君C.念无/与为乐者 D.相与步/于中庭27.[甲]段中抒发作者政治抱负的一句是_______________。

《记承天寺夜游》原文及注释《记承天寺夜游》是宋代文学家苏轼创作的一篇古文。

一起来看看为大家整理的:《记承天寺夜游》原文及注释,欢迎阅读,仅供参考。

《记承天寺夜游》原文及注释记承天寺夜游 / 记承天夜游宋代:苏轼元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

译文元丰六年十月十二日夜晚(或公元1083年十月十二日夜,可不译),(我)脱下衣服准备睡觉时,恰好看见月光照在门上,(于是我就)高兴地起床出门散步。

想到没有和我一起游乐的人,于是(我)前往承天寺寻找张怀民。

怀民也没有睡,我们便一同在庭院中散步。

月光照在庭院里像积满了清水一样澄澈透明,水中的水藻、荇菜纵横交错,原来是竹子和柏树的影子。

哪一个夜晚没有月光?(又有)哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

注释选自>。

此文写于作者贬官黄州期间。

承天寺,在今湖北黄冈市南。

元丰六年:公元1083年。

元丰,宋神宗年号。

当者被贬黄州已经四年。

解:把系着的腰带解开。

欲:想要,准备。

月色:月光。

入:照入,映入。

户:堂屋的门;单扇的门。

起:起身。

欣然:高兴、愉快的样子。

欣,高兴,愉快。

然,……的样子。

行:出行。

念无与为乐者:想到没有和我一起游乐的人。

念,想到。

无与为乐者,没有可以共同交谈(游乐或赏月)的人。

者:……的人。

遂:于是,就。

至:到。

寻:寻找。

张怀民:作者的朋友。

名梦得,字怀民,清河(今河北清河)人。

元丰六年贬谪到黄州,寄居承天寺。

亦:也。

寝:睡,卧。

相与步于中庭:(我们)一同在庭院中散步,相与,共同,一同。

步,散步。

于:在。

中庭,庭院里。

空明:清澈透明。

藻荇:泛指生长在水中的绿色植物。

藻,藻类植物。

荇,荇菜。

这里借指月色下的竹柏影。

交横(héng):交错纵横。

盖:承接上文,解释原因,表示肯定,相当于‘大概’,这里解释为‘原来是’。

《记承天寺夜游》

苏轼

元丰六年十月十二日,夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

起行:起来散步

元丰六年十月十二日的夜晚,脱下衣服想睡觉时,(只见)月光照进门窗,(于是)我高兴地起来散步。

念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。

念:心想。

无与:没有和(我)。

遂:于是,就。

心想没有和(我)一起游乐的人,于是到承天寺找张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

相与:共同,一起。

步:散步

怀民也没有睡觉,就一起在庭院中散步。

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

藻荇:泛指水草。

藻:水草。

荇:荇菜。

文中指竹柏的影子。

盖:原来。

月光照在院中,像一潭水似的清澈透明。

水中水藻、荇菜交错纵横,原来是竹柏的

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。

闲人:闲散的人。

苏轼、张怀民被贬后自嘲为闲人。

何处没有月夜?何处没有竹柏?只是少了像我和怀民这样被贬的两个“闲人”罢了。

中心思想:本文对月夜的景色作了美妙的描绘。

赏月的欣喜,贬谪的悲凉,散步的悠闲都包含其中,含蓄地流露出遭贬生涯中自我排遣的特殊心情,表现出作者豁达的胸怀。

记承天寺夜游一、文学常识《记承天寺夜游》选自《东坡志林》【作者简介】苏轼 (1037- 1101) ,北宋文学家、书画家。

字子瞻,号东坡居士,眉山 (今属四川) 人。

苏洵之子。

嘉祐进士。

神宗时因反对王安石新法而求外职,任杭州通判,知密州、徐州、湖州。

后以作诗“谤讪朝廷”罪贬谪黄州。

与父洵、弟辙,合称“三苏”。

文汪洋恣肆,明白畅达,为“唐宋八大家”之一。

与黄庭坚并称“苏黄”。

词开豪放一派,对后代很有影响。

《念奴娇•赤壁怀古》《水调歌头 (明月几时有)》传颂甚广。

与辛弃疾并称“苏辛”。

诗文有《东坡七集》等。

词集有《东坡乐府》。

存世书迹有《答谢民师论文帖》《前赤壁赋》《黄州寒食诗帖》(天下第三行书) 等。

画迹有《枯木怪石图》《竹石图》等。

【写作背景】本文是北宋文学家苏轼贬官黄州 (今湖南黄冈) 期间创作的一篇散文,写于宋神宗元丰六年 (1083) 。

文中真实地记录了作者在黄州的一个生活片段,是他与张怀民之间深厚友谊的缩影。

二、原文译文注释赏析考点【原文】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

【译文】元丰六年十月十二日夜晚,(我) 脱下衣服想要睡觉,(此时) 月光 (悄然) 照进门里,(我) 高兴地起身走到户外。

【注释】①元丰六年:公元1083 年。

元丰,宋神宗赵顼年号 ( 1078 –1085)。

②夜:晚上。

③解:除去、脱。

④欲:想要,希望。

⑤户:门。

⑥欣然:喜悦的样子。

⑦起:起床。

⑧行:行走。

【赏析】点明“夜游”的时间和起因。

天黑即“解衣欲睡”,闲散无聊可见一斑。

“月色入户”,可谓亮矣,但时值冬初,寒意森森,更衬托出悲凉的情怀。

“念”,隐含志同道合的人太少之感慨。

【真题再现】作者游承天寺的原因:月色入户,欣然起行。

念无与为乐者。

【原文】念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

【译文】想到 (身边) 没有 (可以) 和 (我) 交谈取乐的人,于是就到承天寺去找张怀民。

【注释】①念:考虑、想到。