伸展构造和拆离断层_朱志澄

- 格式:pdf

- 大小:2.57 MB

- 文档页数:8

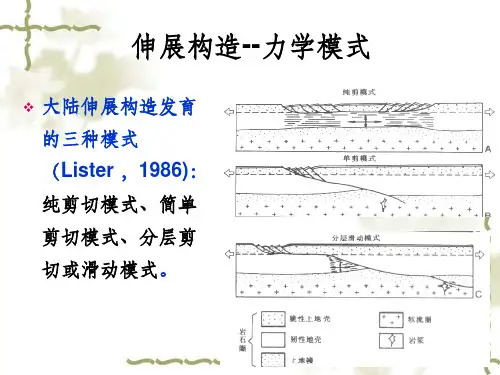

伸展构造伸展构造伸展构造的类型--伸展构造的模式--剥离断层和变质核杂岩伸展构造是区域引张作⽤下形成的⼀套具有特⾊的构造系统。

马杏垣曾指出:“引张作⽤也造就了全球范围的构造现象,其规模甚⾄⽐挤压变动还要⼤。

”伸展构造是在区域性引张作⽤下形成的⼀套独具特⾊的构造系统。

从全球构造及其演化的观点,挤压作⽤(如造⼭带)与引张作⽤(如洋中脊、拉张带)是构造作⽤在时间和空间上紧密相关的两个⽅⾯。

由于构造研究源于造⼭带,造⼭带⼜以挤压变形为特⾊,以致曾长期忽视引张伸展作⽤及其形成的伸展构造。

关于伸展构造的重要性,马杏垣教授曾精辟地指出:“其实,引张作⽤也造就了全球范围的构造现象,其规模甚⾄⽐挤压变动还更⼤”。

从构造应⼒状态和变形体制看,伸展作⽤和挤压作⽤可概括为“开”与“合”。

“开”与“合”乃地壳的⽔平运动,在⼀定条件下⽔平运动与升降运动⼜相互转化。

升降运动中的上升隆起往往导致重⼒势的变化和重⼒不稳,引起地壳表层的顺坡下滑⽽形成重⼒滑动构造。

所以,伸展、降起与重⼒滑动具有相对统⼀性。

⼀、伸展构造类型地堑和地垒--阶梯状断层、箕状构造和盆岭构造 (⼀)(⼆)--⼤型断陷盆地--裂⾕--剥离断层伸展区构造,以正断层为主构成各种组合类型。

1、地堑和地垒地堑主要由两条⾛向基本⼀致的相向倾斜的正断层构成。

两条正断层之间是⼀个共同的下降盘(图A)。

巨型地堑系称作裂⾕。

这⾥主要讨论⼀般规模的地堑。

构成⼤中型地堑边界的正断层常常是由数条产状相近的正断层构成同向倾斜的阶梯式断层系列。

两侧正断层可以均等发育,也可以是⼀侧更为发育。

地垒主要由两条⾛向基本⼀致的反向倾斜的正断层构成(图B)。

两条正断层之间是⼀个共同的上升盘。

组成地垒的正断层可以呈单条产出,也可以是数条产状相近的正断层组成的依次断落的阶梯状断层带。

从区域地质构造看,地堑⽐地垒具有更重要的地质意义。

2、阶梯状断层、箕状构造和盆岭构造(1)阶梯状断层由若⼲条产状基本⼀致的正断层组成,各条断层的上盘依次向同⼀⽅向断落,构成阶梯式。

伸展构造及其反转作用

刘和甫

【期刊名称】《地学前缘》

【年(卷),期】1995(2)1

【摘要】伸展构造的演化主要发生在三个阶段:大陆裂谷阶段、大陆初始漂移和主要漂移阶段。

伸展构造发育在不同构造层次:(1)在上地壳中,伸展构造呈现为位于拆离带之上脆性岩块的伸展,其周边为铲式断层、坡坪式断层或多米诺式断层所限;(3)在中地壳中,伸展构造呈现为变质透镜体,被不连续的韧性剪切带所分隔;(3)在下地壳中,伸展构造呈现为扩展变平的韧性流动和岩浆侵位。

反转的伸展断层系常表现为冲断层、断弯背斜、生长断层褶

【总页数】1页(P113)

【作者】刘和甫

【作者单位】无

【正文语种】中文

【中图分类】P542.3

【相关文献】

1.伸展构造体系中反转构造研究 [J], 沈华;陈发景;尹微

2.伸展构造与反转构造对油气分布的控制作用——以松辽盆地东南隆起区为例 [J], 李君;黄志龙;刘宝柱;柳波

3.伸展构造及其反转作用 [J], 刘和甫

4.藏北阿翁错地区中基性脉岩年代学、地球化学特征及其板内伸展构造作用 [J],

吴建亮;尹显科;王波;刘文;雷传扬;李威;张伟

5.大兴安岭南段罕苏木地区二长花岗岩锆石U-Pb年龄、Hf同位素特征及其伸展构造作用 [J], 刘芳;王晰;海连富;赵东升

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

大陆构造及成矿作用学术讨论会在中国地质大学(武汉)召开朱志澄【期刊名称】《地质科技情报》【年(卷),期】1989()4【摘要】由中国地质学会构造专业委员会、湖北省地质学会、国科联岩石圈委员会中国委员会、湖北省石油学会、国家自然科学基金委员会地球科学部以及中国地质大学等六单位发起筹备的“大陆构造及成矿作用学术讨论会”,经过一年多的筹备,于1989年11月20日在武汉中国地质大学正式开幕.参加会议的代表来自全国80多个单位,共198人,其中有马杏垣等知名学者.会议收到论文摘要262篇,已汇编成册.会议分两个阶段进行,前一阶段在室内进行报告交流,后一阶段到野外进行现场考察.11月20~21日大会报告,22~23日分为四个分会报告.四个分会场各以一个议题为中心:造山带及区域构造、沉积盆地及能源资源、断裂构造及控矿构造、地球物理与深部构造.会议传达了第28届国际地质大会与大陆构造有关的学术报告和研究动向,包括从板状构造到大陆构造、造山带、变形构造动力学研究进展、大陆岩浆活动等等.【总页数】1页(P108-108)【关键词】大陆构造;中国地质学会;造山带;学术讨论会;深部构造;构造动力;中国地质大学;控矿构造;沉积盆地;区域构造【作者】朱志澄【作者单位】中国地质大学【正文语种】中文【中图分类】P5【相关文献】1.中国西部特提斯构造演化及成矿作用学术讨论会在成都召开 [J], 潘桂棠;张焕清2.中国东南沿海大陆边缘构造实地考察学术讨论会在泉州召开 [J], 王毅3.大陆构造和成矿作用学术讨论会在武汉召开 [J],4.“华南变质基底构造演化与成矿作用”学术讨论会在黄山市召开 [J], 柏林;汤家富5.中国西部特提斯构造演化及成矿作用学术讨论会在成都—召开 [J], 张焕清;潘桂棠因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

伸展构造问题

朱志澄

【期刊名称】《中国地质》

【年(卷),期】1992(000)004

【摘要】伸展构造是地壳或岩石圈在引张状态下形成的构造,在区域引张作用下往往引起地壳减薄、地层柱减薄或部分地层缺失、断陷和隆起,并引发岩浆活动等热隆作用.伸展构造与成矿作用关系密切.近年来,伸展构造的研究进展迅速,在理论和实际上均有重大突破,成为当前构造地质学家瞩目的研究课题.为了探索其内在规律及其在找矿等实际工作中的作用。

【总页数】3页(P19-21)

【作者】朱志澄

【作者单位】无

【正文语种】中文

【中图分类】P313.2

【相关文献】

1.伸展构造物理模拟中存在的问题及解决办法 [J], 冯阵东;戴俊生;张继标;王霞田;孔令强

2.中蒙中生代伸展构造国际研讨会在呼召开我区首次发现伸展构造形迹变质核杂岩引起国内外地学界关注 [J], 李玉恒;

3.华北克拉通中生代伸展构造研究的几个问题及其在岩石圈减薄研究中的意义 [J], 王涛;郑亚东;张进江;王新社;曾令森;童英

4.拆离,伸展构造及变质核心杂岩的若干问题 [J], 张青

5.俄罗斯贝加尔湖区伸展构造及与中国东部伸展构造对比 [J], 杨巍然;隋志龙;Mats VD

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

介绍《构造学的新概念》

朱志澄

【期刊名称】《地质科技情报》

【年(卷),期】1989()1

【摘要】国际地科联构造委员会(COMTEC)于1987年设立了构造名词分委员会(Subcommissionon Tectonic Nomenclature),并任命Paul Hancock为分委员会主席。

Hancock致函国际构造委员会委员马杏垣教授,提出分委员会的首要工作是出版一本构造新概念和新名词的专著,约请马杏垣教授与他共同主编该书,并建议在我国出中文版。

该书将简明地阐述近20年来构造学领域出现的新概念,重点是讨论需要重新理解的岩石圈动力学的一些新概念。

【总页数】2页(P24-30)

【关键词】分委员会;Hancock;岩石圈动力学;构造学;走滑构造;一本;出版发行;同沉积;盐构造;脆性形变

【作者】朱志澄

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】P5

【相关文献】

1.介绍颅内病变定位诊断中的几个新概念——译新版《Duus神经系统疾病定位诊断学》有感 [J], 刘宗惠

2.壳体构造——一种综合大地构造学新概念 [J], 陈国达

3.颤动构造假说:介绍一种大地构造新概念 [J], 夏之秋

4.大地构造学中的新概念 [J], 无

5.构造地质学软件包——StrucKit的介绍 [J], 周继彬;曾佐勋;袁金荣

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

医巫闾山变质核杂岩构造特征X马寅生1) 崔盛芹1) 吴淦国2) 吴珍汉1)朱大岗1) 李 晓1) 冯向阳1)(1)中国地质科学院地质力学研究所,北京;2)中国地质大学(北京))摘 要 经过野外宏观观测、室内显微分析及同位素年龄测定,基本厘定医巫闾山是一个白垩纪时形成的变质核杂岩。

变质核杂岩中心为晚燕山期的医巫闾山二长花岗岩体,周围是由代表地壳深部变形特点的太古宇变质岩组成的变质核。

变质核北面和东面以拆离断层与盖层下部中新元古界相接触,并为中新元古界组成的韧性流变的中间层所环绕。

变质核西面以阜新盆地东南缘边界正断层(孙家湾-稍户营子正断层)与盖层上部以脆性变形为特征的白垩纪碎屑岩相邻。

变质核杂岩的变形片理、线理及运动指向说明该变质核杂岩为对称型变质核杂岩。

关键词 变质核杂岩 医巫闾山/变质核杂岩0一词是由一些学者于70年代研究美国西部科迪勒拉造山带时提出,是指/近圆形或椭圆形的由强烈变形变质的岩石组成的孤立隆起,隆起中间有岩体侵入,隆起或者被变形变质远比核部岩石轻的岩石所覆盖(1型),或者被拆离并远距离运移的盖层所覆盖(2型)0[1~3]。

宋鸿林等根据北京西山房山变质核杂岩的研究提出,在变质核杂岩的变质核和盖层之间存在一中间层)))叠褶层[4~8]。

医巫闾山变质核杂岩位于辽宁省北宁市(原北镇县)以西,医巫闾山山脉中段。

构造位置处于燕山造山带东端,辽河盆地西缘O 。

前中生代,这一地区属于华北克拉通北部边缘,以太古宇结晶岩系为基底,中新元古代属燕辽坳拉槽的东北端,长城系、蓟县系、青白口系沉积巨厚;古生代地质具典型的地台特征;中生代发生了强烈的构造-热事件。

1996年崔盛芹教授在分析前人工作的基础上提出医巫闾山可能是一个变质核杂岩。

随后,经过作者的实地调查,发现前人提到的阜新盆地东侧NE 走向的韧性剪切带[9]、环绕医巫闾山花岗岩体四周均有分布,医巫闾山花岗岩体和其周围的太古宇变质岩、中新元古代、中生代地层一同组成一变质核杂岩(图1、图2)。

关牛湾金矿床控矿构造特征及找矿标志郭彬【摘要】通过野外调研和对基础地质资料的分析,总结了关牛湾金矿的成矿地质条件、控矿构造特征。

对矿体分布及特征进行系统的研究,分析了矿体的找矿标志和成矿规律,指出了下一步的找矿方向。

%Through field research and basic geological data analysis,geological condition and ore-controlling structure features of Guanniuling gold mine are summarized.The distribution and characteristics of the orebody are systematically studied,prospecting indicators and metallogenic regularities of the ore body are analyzed,and prospecting direction in next step is pointed out.【期刊名称】《矿业工程》【年(卷),期】2014(000)004【总页数】3页(P5-7)【关键词】控矿构造特征;找矿标志;金矿床【作者】郭彬【作者单位】山东黄金集团有限公司三山岛金矿,山东莱州 261442【正文语种】中文【中图分类】P618.510 引言关牛湾金矿隶属于甘肃省陇南市文县石鸡坝乡,地形为西秦岭南麓中高山区。

通过对关牛湾一带成矿条件调查研究,总结了该矿床的成矿地质条件、控矿因素,对矿区的控矿构造和矿体分布、矿体特征进行了系统的研究,分析了矿体的找矿标志,为下一步大面积找矿工作提供了可靠的地质依据。

1 区域地质背景关牛湾金矿床位于南秦岭陕甘川重点成矿带的中部,大地构造位置处于南秦岭地槽印支褶皱带、龙门山加里东褶皱带和松潘-甘孜褶皱带三者交汇部位摩天岭古陆北缘的文县-康县大断裂带中,处于文县弧形构造的近弧顶部位,受多期构造运动改造,区域内褶皱、断裂构造发育。

构造地质学(第二版)–徐开礼朱志澄主编简介《构造地质学(第二版)》是由徐开礼和朱志澄主编的一本地质学教材。

本书旨在介绍构造地质学的基本概念、原理和方法,帮助读者理解地球内部的构造变形和地壳运动的形成机制。

第二版相对于第一版进行了更新和修订。

内容概述本书共分为六个部分:第一部分:构造地质学的基本概念这一部分主要介绍构造地质学的基本概念,如地壳、地幔、地核等地球内部的结构,以及构造地质学的研究对象和研究方法等内容。

第二部分:构造地质学的基本原理本部分介绍地壳运动的基本原理,包括板块构造理论、地壳运动的驱动力以及地震活动与地壳运动的关系等。

第三部分:构造地质学的研究方法这一部分主要介绍构造地质学的研究方法,包括地质地球化学、地震地质学、地磁地质学、重力地质学等方法和技术的原理和应用。

第四部分:地质构造的微观变形本部分介绍地球内部物质的变形力学原理和岩石变形的分类及其造山带的形成机制等内容。

第五部分:大地构造的宏观形态这一部分主要介绍大地构造的宏观形态,包括板块构造与板块边缘的特征以及地球表面的地貌等。

第六部分:构造地质学的应用本部分介绍构造地质学在资源勘探、工程地质和环境地质等领域中的应用,以及地震灾害的预测和防治措施等内容。

特色与亮点•本书全面介绍了构造地质学的基本概念、原理和方法,适合作为地质学及相关专业学生的教材使用。

•第二版相对于第一版进行了更新和修订,内容更加全面和准确。

•本书结构清晰,知识点组织紧凑,适合快速学习和理解。

读者对象本书适合地质学及相关专业的学生、地质工程师和研究人员阅读,也可作为构造地质学领域研究者的参考书。

中国变质核杂岩的基本特征释义变质核杂岩是构造上被低角度正断层拆离的、呈孤立的平缓穹形或拱形强烈变形的变质岩和侵入岩构成的隆起,往往出现在造山带的核部。

发展变质核杂岩概念最早是由Davis和Coney在1979年提出的。

他们将广泛分布于北美西部科迪勒拉造山带中一套独特的伸展构造和岩石组合命名和定义为变质核杂岩。

Crittenden(1980)在研究该区伸展构造时也用了变质核杂岩一词。

Coney(1980,1984)提出:科迪勒拉变质核杂岩是一群由异常变形的变质岩和侵入岩组成的窄形或拱形的孤立的隆起,其上为构造滑脱和扩张的不变质盖层。

Seyfert(1987)对Coney的定义作了修正和补充,认为科迪勒拉变质核杂岩一般是呈近圆形或椭圆形的,由强烈变形变质的岩石组成的孤立隆起,有岩体侵入其中,或者被远比核部岩石变形、变质轻的岩石覆盖,或被覆以拆离并远距离运移的盖层。

Wernicke(1981)初步建立起变质核杂岩伸展构造模式,后来在20世纪80年代发表的许多论文又进一步扩展和修改了Wernicke的成因模式。

Lister 等(1989)认为可以把科迪勒拉变质核杂岩看作是从破裂和伸展的上地壳岩石下被拉出来的、位于大规模缓倾正断层之下的、中或下地壳岩石组成的地质体。

1993年法国造山带晚期伸展作用?学术会议对变质核杂岩的成因分类和形成过程又作了进一步的探讨,强调变质核杂岩是晚造山阶段的产物,经历过早期挤压造山、地壳增厚过程,强调变质核杂岩最重要特征是普遍出露一套中地壳(高温-低中压)变质-变形岩石、部分熔融岩石和花岗岩体(Malavielle,1993)。

从20世纪70年代末发现和研究北美科迪勒拉变质核杂岩以来,到目前为止,已在世界许多地方发现了与其相似的变质核杂岩。

国内对变质核杂岩的研究是在20世纪90年代以后才有比较迅速的发展,对变质核杂岩的成因也有新的认识。

在我国境内先后报道了一系列不同时代、不同地质环境、不同构造特色的变质核杂岩,如内蒙古亚干变质核杂岩;云蒙山变质核杂岩;江西的武功山变质核杂岩;扬子西缘的江浪变质核杂岩;呼和浩特大青山变质核杂岩;河南小秦岭变质核杂岩;辽宁医巫闾山变质核杂岩;西藏拉轨岗日变质核杂岩等。

伸展构造与变质核杂岩伸展构造是在岩石圈伸展变薄过程中形成的构造组合型式。

伸展构造与挤压构造是全球构造中最为醒目的两大类构造型式,它们在时间和空间上有密切关系。

广义的伸展构造包括地堑和地垒、断陷盆地、裂谷等。

本部分重点讲授造山带的伸展拆离构造和变质核杂岩。

参考文献:张进江,2007,北喜马拉雅及藏南伸展构造综述。

地质通报,26(6),639-649。

王晓先,张进江等,2012,中新世中期喜马拉雅造山带构造体制的转换。

科学通报,57(33),3162-3172.幻灯片3研究进展与现状自20世纪70年代末Davis等在北美盆-岭区(Basin and Range province)确立大型伸展构造以来,造山带伸展构造引起了地质界的极大关注并形成了一个研究热点。

近年来有关伸展构造认识的新进展有以下方面:1.观念转变:过去公认的高角度正断层构成裂堑式伸展构造只是局部的特殊地区,而大多数伸展构造则是以上陡下缓的铲形(listric)低角度正断层(low-angle normal fault)和拆离断层(detachment fault) 为特征。

机制:最大有效力矩准则(maximum effective moment criterion)1.伸展构造主要发育于造山带:就全球范围而言,造山带是伸展构造发育的主要地区。

因为:(1)陆壳厚度大;(2)重力势能大;(3)抗拉强度低;(4)构造不连续;(5)下部热活动强烈。

这可能也是洋盆多次开合于同一位置的重要原因之一。

●几乎所有的造山带均发育伸展构造:全球不同地区不同时代的造山带几乎都发育伸展构造,南非太古代巴比顿花岗绿岩带,欧洲加里东和海西造山带,北美科迪勒拉,欧亚特提斯-喜马拉雅造山带,中国天山-兴蒙、秦岭-大别山,以及板内的太行山、燕山等等●造山带伸展构造发育于造山作用的各个阶段:既有同造山期的伸展构造,也有造山期后的伸展构造。

●造山带伸展构造发育于造山作用的各个方向:既有平行于造山带的伸展,也有垂至于造山带的伸展构造。

大陆伸展、剥离断层和被动大陆边缘的演化

任建业

【期刊名称】《地质科技情报》

【年(卷),期】1992(11)2

【摘要】在岩石圈伸展过程中,剥离断层起着重要的作用。

剥离断层作用的一个显著特点是所形成的伸展构造和伸展区隆升拗陷历史具有不对称性。

伸展区剥离断层模式同样适用于被动大陆边缘的形成和演化。

大陆开裂、洋盆形成后,洋盆两侧对应发育两种被动大陆边缘,即上盘边缘和下盘边缘。

这两种大陆边缘具有互补的不对称性,本文详细介绍了其构造特征。

【总页数】7页(P11-17)

【关键词】大陆;伸展;剥离;断层;大陆边缘

【作者】任建业

【作者单位】中国地质大学

【正文语种】中文

【中图分类】P736.15

【相关文献】

1.现代被动大陆边缘密西西比扇与古老主动大陆边缘中发育的浊积岩相组合特征的比较[J], G·沙马盖姆;舒波;等

2.被动大陆边缘伸展-破裂过程研究进展 [J], 孙珍;刘思青;庞雄;姜建群;毛爽

3.中大西洋被动大陆边缘的热演化:一个中生代超级地幔柱上的大陆裂… [J],

Wilso.,M;韩欣

4.古老被动大陆边缘的后期改造类型及油气发现

——对塔里木盆地西南部被动大陆边缘勘探潜力分析的启示 [J], 李王鹏;张仲培;刘士林;钱涛

5.中大西洋被动大陆边缘的热演化——一个中生代超级地幔柱上的大陆裂解实例[J], Marjorie Wilson;韩欣

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。