新工科背景下软件工程人才培养与教育改革(徐晓飞)

- 格式:pdf

- 大小:3.47 MB

- 文档页数:54

新工科背景下“11223”人才培养模式探索与实践作者:李成友段朋冯兴无赵海勇李德奎来源:《高教学刊》2023年第28期摘要:为进一步深化工程教育改革,加快推进新工科专业建设,该文以聊城大学计算机类专业为例,分析新工科建设背景下计算机类专业人才培养存在的问题,基于新工科视角,根据区域经济社会发展需求和聊城大学办学定位,结合专业自身优势,重构人才培养方案,改革教学方法、创新教学模式,重塑人才评价体系,强化教师的工程背景,健全教学质量保障制度体系和评价体系,探索出计算机类专业“11223”人才培养新模式并开展有效实践。

关键词:人才培养模式;计算机类专业;教学模式;质量评价;持续改进中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)28-0156-05Abstract: For further deepening the reform of engineering education, accelerating the construction of new engineering specialty, this paper took the computer majors of Liaocheng University as an example, analyzed the problems existing in the training of computer professionalsunder the background of new engineering construction. Based on the new engineering view,according to the regional economic and social development needs and the school-running orientation of Liaocheng University, we combined with the professional advantages, reconstructed the talent training scheme, reformed teaching methods, innovated teaching models, reshaped talent evaluation system, strengthened teachers' engineering background, and improved teaching quality assurance system and evaluation system. Thus, we proposed a new model of "11223" computer major talent training model which has been carried out and achieved effective performance.Keywords: talent training mode; computer science major; teaching mode; quality evaluation; continuous improvement为主动应对新一轮科技革命与产业变革,支撑服务于创新驱动发展、“中国制造2025”等国家战略,2017年以来,教育部积极推进新工科建设,先后形成了“复旦共识”“天大行动”和“北京指南”,全面唱响了引领高等工程教育改革的“三部曲”[1-2]。

新工科背景下基于OBE教育理念的软件工程专业人才培养探索新工科背景下基于OBE教育理念的软件工程专业人才培养探索随着信息技术的快速发展,软件工程行业成为现代社会不可或缺的一部分。

在这个飞速发展的领域中,培养具备专业知识和实践经验的软件工程专业人才至关重要。

然而,传统的软件工程教育模式往往难以适应新工科背景下的需求,教学内容和方法需要进行一定的调整和改进。

因此,基于OBE(以学生为中心的教育)教育理念的软件工程专业人才培养成为必然选择。

OBE教育理念强调以学生为中心,注重培养学生的能力和素质,以适应社会和行业的需求。

在软件工程专业人才培养中,OBE教育理念可以通过以下几个方面的探索来实现:调整课程设置、优化教学方法、开展实践教学和加强学生评价。

首先,调整课程设置是实现新工科背景下软件工程专业人才培养的重要方面之一。

传统的软件工程课程往往注重基础理论知识的灌输,忽视了学生的能力培养和实践能力的训练。

新工科背景下,应该调整课程设置,增加专业实践课程,提高学生的实际操作能力。

此外,应该注重培养软件工程学生的综合素质,比如创新思维、团队合作能力等,以适应行业的需要。

其次,优化教学方法也是实现新工科背景下软件工程专业人才培养的重要手段之一。

传统的软件工程教学往往以教师为中心,强调知识的灌输,忽视了学生的主体性和学习兴趣。

而新工科背景下,应该采取以学生为中心的教学方法,注重激发学生的学习兴趣和主动性,培养他们的动手能力和解决问题的能力。

例如,可以采用案例教学、项目驱动和团队合作等方式,激发学生对软件工程的兴趣,提高他们的实践能力。

第三,在实践教学方面,新工科背景下的软件工程专业人才培养应该注重实践能力的培养。

传统的软件工程教育往往侧重于理论知识的传授,缺乏实际操作的机会。

而新工科背景下,应该加强实践教学,让学生能够亲自动手解决实际问题。

可以通过开展实验课程、实习实训等方式,让学生深入实践,提高他们的实际操作能力和解决问题的能力。

谈软件服务工程学科知识体系及教育

徐晓飞

【期刊名称】《计算机教育》

【年(卷),期】2014(000)001

【摘要】随着软件工程学科的迅速发展以及与其他相关学科的跨学科交叉融合,软件服务工程学科已成为一个生机勃勃的新兴专业学科.文章阐述软件服务工程的学科内涵及范畴;从软件工程教育的角度提出软件服务工程的知识体系SSEBOK框架,包括软件服务工程的工程方法类、工程技术类、服务业务类、服务管理类、服务应用类、基础知识类等6类知识领域23小类知识模块;最后提出关于软件服务工程教育的建议.

【总页数】6页(P3-8)

【作者】徐晓飞

【作者单位】哈尔滨工业大学,黑龙江哈尔滨150001

【正文语种】中文

【中图分类】G642

【相关文献】

1.教育技术学科知识体系的构成--三论教育技术学科的理论与实践 [J], 李龙

2.教育服务:努力谱写教育新篇章——无锡市育红小学实施教育服务工程的若干思考与实践 [J], 强洪权

3.知识建构与社会责任——论新疆设计教育学科知识体系相关问题 [J], 周云

4.中欧合作计划中的软件/服务工程教育 [J], Gianmario Motta;Tianyi Ma;Kaixu

Liu

5.STS 教育理念下应急管理学科知识体系架构策略 [J], 钱洪伟

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

“人工智能+新工科”视域下的高校计算机软件工程专业实验

实践教学改革分析

杨陈

【期刊名称】《进展》

【年(卷),期】2024()7

【摘要】“人工智能+新工科”的改革背景下,高校计算机软件工程专业的实验实

践教学完成了由学位本位逻辑到能力本位逻辑的转变。

本文从“人工智能+新工科”视域下高校计算机软件工程专业实验实践教学改革的基础要素出发,围绕理念建设、体系整合、模式探索三个角度深入分析计算机软件工程专业,实验实践教学改革的“一个中心”与“两个要求”,进而结合教学经验给出计算机软件工程专业实验实

践教学改革适应技术发展、强调能力塑造、整合优势资源、全面开拓视野四个层面的具体路径,以期为学科影响力的发展、核心竞争力的提升提供参考信息。

【总页数】3页(P149-151)

【作者】杨陈

【作者单位】芜湖职业技术学院二级学院职业师范学院

【正文语种】中文

【中图分类】G642

【相关文献】

1.新工科背景下软件工程专业人才培养实践——软件工程课程教学改革

2."人工智

能+新工科"视域下软件工程专业实验实践教学改革3.新工科背景下的地方高校工

科类基础化学实验课程教学改革与实践分析4.新工科背景下软件工程专业人才培养的教学改革实践探析——以平顶山学院为例5.新工科背景下实践课程教学改革探索——以豫章师范学院软件工程专业为例

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

新工科背景下软件工程专业个性化人才培养模式探索与实践作者:郇正良禹朴勇朱向彩朱笑荣杨德运来源:《高教学刊》2020年第25期摘要:文章分析了目前新工科背景下,大学生的学习行为方式、思维方式及学习目标等多方面的特点,在模式培养、课程体系、教学体系及人才培养质量评价等方面进行相应研究,提出一套从理论体系到实践都切实可行的个性化人才培养解决方案,最大程度的激发学生的内在潜力,促进学生朝着最适合的个性化方向发展的教育方法,提升人才培养的质量。

关键词:新工科;个性化人才培养模式;课程体系;人才培养质量评价体系中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2020)25-0158-04Abstract: This paper analyzes the characteristics of undergraduates' learning behaviors, ways of thinking, and learning objectives in the context of the new engineering department. It conducts corresponding research in the aspects of model training, curriculum system, teaching system,and evaluation of personnel training quality. The set of personalized talent training solutions that are practical and feasible from the theoretical system to the practical implementation can maximally stimulate students' internal potential, promote students' education methods that are most suitable for personalized development, and improve the quality of personnel training.Keywords: new engineering discipline; individualized personnel training model; curriculum system; talent training quality evaluation system一、概述哈佛大学发展心理學家霍华德·加德纳(Howard Gardner)教授在1983年首次提出了个性化人才培养的理论基础是多元智能理论,也就是说,在个体的智能结构中同时存在着8种相对独立的智能:语言方面的智能、逻辑-数理智能、视觉-空间相关智能、身体-动觉智能、音乐方面的智能、自知智能、人际交往型智能和认识自然智能,这八种智能在个体身上的组合方式各有不同,有的可能在多个方面具有较高的对应天赋,但在其他的方面则可能资质平庸甚而水平很低;有的各种智能可能都一般,但如果智能组合得当,会在某些领域或解决一些问题时则较为出色。

新工科背景下计算机类专业人才培养模式改革探索

新工科背景下的计算机类专业人才培养模式改革探索主要包括以下几个方面:

1. 融合性培养模式:传统的计算机类专业人才培养主要侧重于培养学生的专业技能,但在新工科背景下,需要更加注重学科交叉融合。

可以引入一些与计算机相关的广泛学科,如人工智能、大数据、云计算等,培养学生的跨学科的综合能力。

2. 创新性培养模式:新工科背景下,创新能力成为计算机类专业的重要要求。

可以通过开设创新实践课程,引导学生进行创新项目的研究,培养学生的创新思维和解决问题的能力。

3. 实践性培养模式:实践能力是计算机类专业人才必备的能力之一。

可以加强实践环节的设置,如开设实验室课程、参与实际项目等,提供学生实践的机会,培养他们的实际操作和问题解决能力。

4. 团队合作培养模式:在新工科背景下,培养学生的团队合作能力显得尤为重要。

可以通过团队作业、项目合作等方式,增强学生的团队意识和协作能力。

5. 全人发展培养模式:新工科注重培养具有社会责任感、创新精神和终身学习能力的人才。

可以在课程设置中加入一些人文社科类的课程,培养学生的综合素质和人文素养。

总之,新工科背景下的计算机类专业人才培养模式改革探索需

要注重学科融合、创新能力、实践能力、团队合作和全人发展等方面,并且需要与行业需求和社会发展紧密结合,提供更加适应时代需求的人才培养模式。

新工科背景下软件工程专业应用型人才培养教学改革摘要:近年来,随着云计算、物联网、移动互联网、大数据、智慧城市等新一代信息技术取得突破性发展,软件新技术与新服务日益融入社会生活的各个领域。

因此,世界各国的高等教育都面临新的机遇和挑战,中国高等教育的改革也走向了新的历史时期。

应用型高校软件工程专业的人才培养模式应与国家发展需求和业态发展方向相适应,为国家培养一批人工智能时代迫切需要的工程技术创新型人才。

关键词:新工科;软件工程;应用型;人才培养1高校软件工程应用型专业人才需要具备的基本素养1.1扎实的专业素养任何实践都需要掌握丰富的理论基础,因此在进行高校软件工程人才教学培养时就要注重学生对于专业基础知识的掌握,以便高校毕业生未来就业时遇到操作性问题,可以迅速分析问题产生的根本原因,并据此提出问题的解决方案。

1.2敏锐的分析判断能力解决任何问题的关键前提是能够清晰分析了解问题产生的原因,并根据不同的行业特征具体分析问题,理清问题发生的过程,将其通过各种方式展现出来。

在软件工程专业的实际应用中,需要软件工程专业应用人才具备很强的观察分析能力,才能满足特殊行业的实际应用需求。

1.3触类旁通的知识应用能力根据机器学习领域得出的相关经验,机器学习算法可以对新鲜样本有一定的适应能力,可以理解为对同规律的学习集合数据以外,经过训练网络也能得出适合的输出结果。

结合软件工程专业人才毕业后需要面临的应用工作场景,软件工程应用人才对新工作环境的适应能力就是指软件工程应用人才可以通过发挥其自身精通的行业技能,通过分析行业问题之间的共通之处,运用软件工程应用知识触类旁通地用来解决相关行业产生的具体问题[3]。

简单来说,软件工程应用人才需要具备专业知识的类推转化能力。

1.4与时俱进的创造能力在过去十年时间里,软件工程的发展速度惊人。

人工神经网络,遗传算法,逻辑学等技术都有了长足的进步,且一直保持着持续稳定发展,通过技术优势带动传统行业的进步。

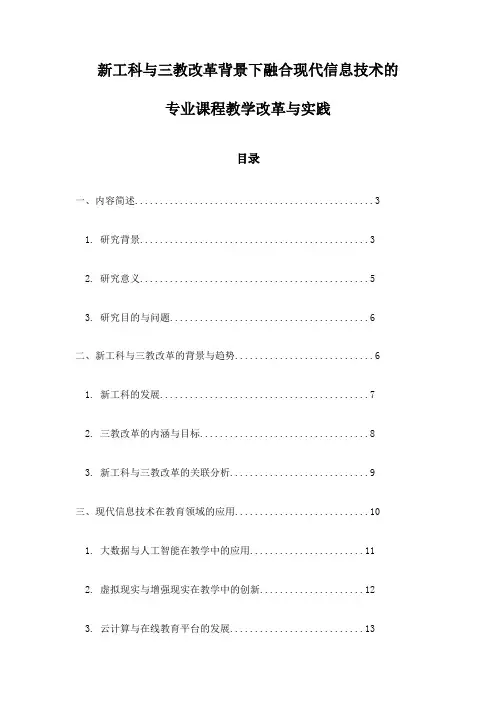

新工科与三教改革背景下融合现代信息技术的专业课程教学改革与实践目录一、内容简述 (3)1. 研究背景 (3)2. 研究意义 (5)3. 研究目的与问题 (6)二、新工科与三教改革的背景与趋势 (6)1. 新工科的发展 (7)2. 三教改革的内涵与目标 (8)3. 新工科与三教改革的关联分析 (9)三、现代信息技术在教育领域的应用 (10)1. 大数据与人工智能在教学中的应用 (11)2. 虚拟现实与增强现实在教学中的创新 (12)3. 云计算与在线教育平台的发展 (13)四、专业课程教学改革的现状与挑战 (15)1. 专业课程教学改革的现状 (16)2. 面临的主要挑战 (17)3. 教学改革的迫切性与必要性 (18)五、融合现代信息技术的专业课程教学改革策略 (19)1. 教学内容与方法的改革 (20)现代信息技术的整合与应用 (21)课程体系的优化与重构 (23)2. 教学环境与资源的改革 (25)创新型教学环境的构建 (26)优质教学资源的开发与共享 (27)3. 师生角色的转变与能力提升 (29)教师角色的转变 (30)学生学习方式的变革 (31)教师和学生能力的双向提升 (32)六、融合现代信息技术的专业课程教学改革实践案例 (33)1. 案例一 (34)2. 案例二 (36)3. 案例三 (37)七、改革效果的评价与分析 (38)1. 改革效果的评价指标体系 (39)2. 改革效果的定量与定性分析 (40)3. 改革实践的反思与总结 (41)八、结论与展望 (43)1. 研究结论 (44)2. 研究贡献 (45)3. 研究不足与展望 (46)一、内容简述随着新工科和三教改革的深入推进,现代信息技术在专业课程教学中的融合已成为教育改革的重要方向。

本文档旨在分析新工科与三教改革背景下融合现代信息技术的专业课程教学改革与实践,以期为高校教师和教育工作者提供有益的参考和借鉴。

本文将对新工科和三教改革的背景进行概述,以便读者更好地理解融合现代信息技术的专业课程教学改革的重要性和紧迫性。

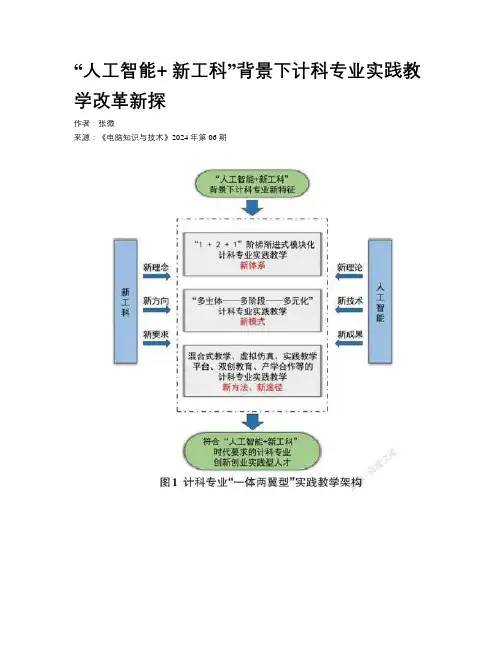

“人工智能+ 新工科”背景下计科专业实践教学改革新探作者:***来源:《电脑知识与技术》2024年第06期摘要:面对“人工智能+ 新工科”時代更加注重学生实践能力提高的新要求,针对计算机科学与技术(简称“计科”)专业实践教学中学生工程实践能力较为薄弱,实践教学内容难以适应技术更新要求,实践教学方式单一,产学合作不足的现状和问题,需要采取实践教学改革新策略,打破传统计科专业实践教学体系及人才培养模式,对现有实践教学课程体系、教学模式、教学方法、途径等进行调整与优化,构建基于“人工智能+ 新工科”的一体两翼型实践教学架构,以提高计科专业学生的工程实践能力和综合素质,培养创新创业实践型计科专业人才,适应新时代企业和社会发展的需要。

关键词:人工智能;新工科;计科专业;实践教学;教学改革中图分类号:G642 文献标识码:A文章编号:1009-3044(2024)06-0140-030 引言近年来,以深度学习为代表的“人工智能”技术迅猛发展,大幅度跨越了科学研究与实际应用之间的鸿沟,相关技术已经融入社会各个领域,以云计算、大数据、区块链、物联网、机器学习和神经网络为技术基础的智能时代已经到来[1]。

相对于传统工科而言,在新科技革命和产业变革背景下,新工科专业应运而生,标志着我国工程教育发展新思维、新方式下的重大战略转变,深刻地影响着高校计算机科学与技术专业实践教学与人才培养[2-4]。

计算机科学与技术(简称“计科”)专业多年来一直处于高速发展的轨道中,是社会需求量非常大的一级学科本科专业,实践性极强,工程实践能力和综合素质要求非常高。

计科专业创新创业实践型人才的培养是高等教育的发展方向和重要目标。

面对“人工智能+ 新工科”时代对计科专业提出的新要求,将“人工智能”新理论、新技术、新成果与“新工科”建设全面深度融合,探索计科专业实践教学新模式,优化传统实践教学内容与方法,推动新工科创新型实践教学模式的建设与发展,培养计科专业领域创新创业实践型人才,既是高校人才培养的重要目标,也是企业对人才素质的现实要求;既是适应新时代中国经济建设和经济转型,实现国家发展战略目标的迫切要求,更是国家富强和民族复兴的必然要求。

《新工科背景下面向汽车产业的软件工程人才培养探究》篇一一、引言随着新工科的崛起,汽车产业与软件工程的融合日益紧密,对软件工程人才的需求也日益旺盛。

新工科背景下,汽车产业正经历着从传统制造向智能制造、从单一产品制造向全产业链服务的转变,这为软件工程人才培养带来了新的机遇与挑战。

本文旨在探究新工科背景下,面向汽车产业的软件工程人才培养模式,以适应汽车产业发展的需求。

二、新工科背景下的汽车产业与软件工程新工科强调学科交叉融合,培养具备跨学科知识和创新能力的工程人才。

在汽车产业中,软件技术已经渗透到车辆设计、制造、服务等多个环节,成为推动汽车产业发展的关键因素。

因此,面向汽车产业的软件工程人才培养,需要注重跨学科知识的融合,培养具备计算机科学、人工智能、物联网、大数据等知识的复合型人才。

三、汽车产业对软件工程人才的需求分析汽车产业对软件工程人才的需求主要体现在以下几个方面:一是软件开发能力,包括编程、系统设计、数据库管理等;二是嵌入式系统开发能力,如车载系统、智能驾驶等;三是大数据分析与应用能力,如车辆运行数据分析、故障预测等;四是创新能力,要求软件工程人才具备创新思维和创新能力,以应对汽车产业的快速发展和变化。

四、面向汽车产业的软件工程人才培养模式探究(一)课程设置与教学改革针对汽车产业的需求,高校应调整课程设置,加强计算机科学、人工智能、物联网、大数据等课程的设置。

同时,应注重跨学科知识的融合,开设跨学科课程和项目,让学生在掌握计算机技术的同时,了解汽车产业的知识和技能。

此外,还应加强实践教学环节,提高学生的实际操作能力和解决问题的能力。

(二)产学研合作与实习实训高校应与企业建立产学研合作关系,共同开展科研项目和人才培养项目。

通过实习实训等方式,让学生参与到企业的实际项目中,提高学生的实践能力和创新能力。

同时,企业也应为高校提供实习实训基地和就业机会,实现校企双方的互利共赢。

(三)培养创新能力和团队协作精神高校应注重培养学生的创新能力和团队协作精神。

本科生院体制下计算机教育的改革与创新

徐晓飞

【期刊名称】《中国大学教学》

【年(卷),期】2012(000)004

【摘要】介绍了大学本科生院的发展背景与意义,阐述了哈尔滨工业大学本科生院的定位、建设目标、发展思路、本科人才培养方案、教育改革新举措;并提出了本科生院体制下如何在计算机科学与技术专业实施教育改革与创新的途径与方式,培养“研究型、个性化、精英式”的具有国际竞争力的计算机专业人才,给出了关于计算机教育改革与创新的一些深入思考.

【总页数】3页(P20-22)

【作者】徐晓飞

【作者单位】哈尔滨工业大学

【正文语种】中文

【相关文献】

1.国务院办公厅印发贯彻落实中共中央国务院关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设意见任务分工的通知

2.国务院办公厅印发贯彻落实中共中央国务院关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设意见任务分工的通知

3.本科生院体制下计算机教育的改革

4.用改革精神推动创新用创新方式深化改革推动青海省科技体制改革和创新体系建设迈上新台阶——省科技体制改革和创新体系建设工作领导小组第一次会议纪要

5.新常态下创新流通发展的必然选择——商务部研究院院长顾学明谈内贸流通体制改革

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

“新工科”背景下的应用型本科院校人才培养模式研究“新工科”是相对于传统工程教育理念的反思与改革,本文以物联网工程专业为例,通过分析现普遍存在的问题并探索如何构建新工科物联网工程专业的人才培养模式。

标签:新工科;物联网工程;人才培养模式传统的工程专业人才培养受到新的技术、新的产业、新的模式等各方面的影响,已经无法满足当下社会的需求。

随着对物联网工程应用型人才要求的提升,物联网工程应用型人才的培养模式也需要进行改革。

当下社会对“新工科”人才的要求很高,不仅需要人才具备较强的工程实践能力,还需要具备一定的创新意识,能够将不同学科知识相互融合,拥有跨界整合的能力。

引领性、交融性、创新性等是物联网工程所具备的特征,是一种新的工科学科专业。

一、物联网工程专业人才培养模式现状目前,为了适应社会需求并保证物联网产业健康有序地发展,各大院校纷纷都开设了物联网工程专业,大大推动了物联网工程专业人才的培养,并且取得了非常好的成果。

但是各院校在对物联网工程人才进行培养的过程中,依然存在着许多问题。

(一)对物联网工程专业定位需进行优化目前,很多院校在不断探索和实践如何对物联网工程专业的应用型人才进行培养。

但是不论是在对物联网工程应用型本科人才培训的实践过程中,还是院校在对物联网应用型本科人才培养的改革创新方面,或是针对物联网工程应用型人才的培养目标、课程体系方面,仍然存在着许多不足的地方,需要我们针对人才的培养层次、人才定位、人才培养目标进行细化和完善,以适应本院校学生物联网工程专业人才的培养。

对于“新工科”培养过程中,非常重要的校企合作环节,大多数院校还没有深入做到校合作,不论是教学体系方面,还是内容方面都没有很好地与企业的实际生产、运行等内容相互融合。

故国家、省、市和所在高校应该要加大提倡力度、给予好的政策,从而能够真正做到校企合作,促进院校与各实践企业之间长期、友好、高效地合作。

故在实践环节培养过程的中,还需要更加细化实践培养目标,并完善实践过程考核细则,提升实践教学的培养能力。

《新工科背景下软件工程创新创意创业课程建设探索与实践》篇一一、引言在新工科的时代背景下,创新与创业成为教育的重要课题。

作为工科专业之一的软件工程,更应紧跟时代步伐,通过创新创意创业课程的建设,为学生提供更加丰富的学习资源和更加宽广的视野。

本文旨在探索与实践新工科背景下软件工程创新创意创业课程的建设,为软件工程教育提供新的思路和方法。

二、新工科背景下的软件工程教育新工科教育强调的是创新、实践和跨界融合,这对软件工程教育提出了更高的要求。

软件工程作为一门应用性极强的学科,其教育应更加注重培养学生的创新思维、实践能力和创业精神。

因此,创新创意创业课程的建设显得尤为重要。

三、课程建设的探索1. 课程设置与目标在课程设置上,我们以培养学生的创新思维、实践能力和创业精神为目标,构建了以软件工程基础、软件开发实践、软件创新设计与创业实践为核心的课程体系。

通过理论教学、实践教学、项目实训等多种教学方式,全面提升学生的综合素质。

2. 教学内容与方法在教学内容上,我们注重引入最新的技术趋势、行业动态和创业案例,让学生了解软件工程的最新发展动态和行业需求。

在教学方法上,我们采用线上线下相结合的方式,利用网络平台和多媒体资源,提供丰富的学习资源和互动式学习体验。

3. 跨学科融合与创新实践我们积极推动跨学科融合,将计算机科学、设计学、管理学等学科的知识和技能融入课程中,培养学生的综合素养和跨界思维。

同时,我们鼓励学生参与各类创新实践项目,如软件开发大赛、创业竞赛等,让学生在实践中锻炼创新思维和实践能力。

四、课程建设的实践1. 课程实施与效果我们通过多年来的教学实践,不断优化课程设置和教学方法,取得了显著的教学效果。

学生的创新思维和实践能力得到了显著提升,多名学生成功创办了软件企业,为社会做出了积极贡献。

2. 师资队伍建设我们重视师资队伍的建设,积极引进具有丰富实践经验和创新能力的教师,同时鼓励教师参与各类学术交流和产业合作,提升教师的专业素养和教学水平。

《新工科背景下软件工程创新创意创业课程建设探索与实践》篇一一、引言随着新工科的崛起,软件工程领域的教育与培训正面临着前所未有的挑战与机遇。

为了适应这一变革,培养具备创新创意能力的软件工程人才,创业课程建设显得尤为重要。

本文将就新工科背景下软件工程创新创意创业课程建设的探索与实践进行详细阐述。

二、新工科背景下的软件工程教育变革新工科教育强调培养学生的创新精神、实践能力和团队协作精神,以适应快速发展的科技产业。

在这样的大背景下,软件工程教育需要进行深度的变革,从传统的技术教育转向创新创意和创业能力的培养。

这要求我们在课程设置、教学方法、实践环节等方面进行全面的改革。

三、软件工程创新创意创业课程建设的必要性1. 培养创新型人才:通过开设创新创意课程,培养学生的创新思维和创业精神,提高其解决实际问题的能力。

2. 适应产业发展:随着互联网、人工智能等新兴产业的发展,软件工程领域对人才的需求发生了变化,需要具备创新创业能力的人才。

3. 提高就业竞争力:具备创新创业能力的软件工程人才在就业市场上更具竞争力,能够更好地适应市场需求。

四、软件工程创新创意创业课程建设的探索1. 课程设置:在课程设置上,应注重培养学生的创新思维、创业精神和实际操作能力。

开设如创新思维训练、创业基础、软件项目实战等课程,以提高学生的综合素质。

2. 教学方法:采用多元化的教学方法,如案例分析、项目驱动、小组合作等,激发学生的学{}习兴趣,提高教学效果。

3. 实践环节:加强实践环节的建设,如与企业合作开展实习、开展创新创业竞赛等,让学生在实践中锻炼自己的创新创业能力。

五、软件工程创新创意创业课程的实践1. 实施情况:在实施过程中,应注重课程的连贯性和系统性,确保学生在学习过程中能够逐步提高自己的创新创业能力。

同时,要加强对学生的引导和support,帮助学生解决学习中遇到的问题。

2. 教学效果:通过实施创新创业课程,学生的创新思维和创业精神得到了明显的提高,同时在解决实际问题上也取得了显著的成果。

新工科下软件工程应用能力培养研究与实践一、研究背景与意义随着信息技术的飞速发展,软件工程已经成为当今社会经济发展的重要支柱。

新工科教育理念的提出,强调培养具有创新精神和实践能力的高素质工程人才,这使得软件工程在高校教育中的地位日益凸显。

当前我国软件工程专业人才培养面临着诸多问题,如课程设置滞后、教学方法单实践能力培养不足等。

研究和探讨如何在新工科背景下加强软件工程应用能力培养具有重要的理论和实践意义。

研究背景与意义体现在对新工科教育理念的深入理解和把握,新工科教育旨在培养具有创新精神、实践能力和国际视野的工程人才,而软件工程作为一门实践性很强的专业,其应用能力培养是新工科教育的重要组成部分。

通过研究和探索,有助于进一步明确新工科背景下软件工程专业人才培养的目标、路径和方法,为提高软件工程专业人才培养质量提供理论支持。

研究背景与意义体现在对软件工程专业人才培养现状的反思和改进。

当前我国软件工程专业人才培养存在诸多问题,如课程设置滞后、教学方法单实践能力培养不足等。

通过对这些问题的深入研究,可以找出原因所在,为改进软件工程专业人才培养提供有力支撑。

研究成果还可以为其他相关领域的人才培养提供借鉴和参考。

研究背景与意义体现在对软件工程专业人才培养模式创新的推动。

在新工科背景下,软件工程专业的人才培养模式需要不断创新,以适应社会发展的需求。

研究和探讨软件工程应用能力培养的方法和策略,有助于推动软件工程专业人才培养模式的创新,为培养更多优秀的软件工程人才奠定基础。

1. 研究背景随着信息技术的飞速发展,软件工程已经成为当今社会不可或缺的重要领域。

新工科教育改革的深入推进,对软件工程专业人才的培养提出了更高的要求。

传统的软件工程教育模式已经难以满足新工科下软件工程应用能力培养的需求,研究和探讨新工科下软件工程应用能力培养的有效途径和方法具有重要的现实意义。

在当前全球经济一体化和信息技术革命的背景下,软件工程专业的人才培养已经成为各国政府和高校关注的焦点。