昼夜交替与时差,教案

- 格式:doc

- 大小:83.50 KB

- 文档页数:5

昏晨A点在____线上;B点在____ 线上;BB开题报告一、问题的提出(一)课题研究的背景和意义幼儿期是人的一生身心发展尤其大脑结构和机能发展最为旺盛的时期,更是良好生活习惯形成的关键期。

《幼儿园教育指导纲要》在健康领域中明确提出:幼儿要养成良好的生活、卫生习惯,有基本的生活自理能力。

幼儿期良好生活习惯的养成对人的一生影响巨大,这是由于这个时期孩子的心理特点所决定的。

这一时期一旦养成良好的生活习惯,能让孩子终生受益。

在20世纪30年代,成人们整日为温饱问题奔波忙碌,孩子们也非常积极地设法为家庭生活做出自己的贡献。

“穷人的孩子早当家”,在那个时代,他们必须具有自理能力,他们还不得不帮助父母取得经济收入。

到了70、80年代,整个国家变得富裕了,孩子们从来不需要为什么事去工作了。

目前的独生子女,由于受家长的宠爱和溺爱,养成了一些不良的生活习惯,这不仅关系到幼儿的身体健康,而且关系到对幼儿的自信心、意志品质、交往能力等方面的培养。

例如:有的幼儿晚睡晚起,没有养成良好的作息习惯,所以不能保证按时上幼儿园,影响他与其他小朋友正常的活动与交往,久而久之就会影响到孩子的自信心;高质量的睡眠能保证幼儿有充沛的精力参加各种活动,而有的幼儿没有午睡的习惯,有的幼儿养成了不正确的睡眠姿势,这样就造成了幼儿的精神不佳,使他在活动中不能与同伴尽情游戏,使幼儿的交往能力受到影响。

勇敢坚强、克服困难、抑制不合理愿望等意志品质都要在良好的生活习惯中形成。

按时起居、定时进餐、合理膳食、积极锻炼……良好的生活习惯是孩子健康成长的基础。

没有健康,孩子的发展就无从谈起。

幼儿生活习惯的缺乏主要由以下几个方面的原因所致:1.独生子女家庭增多。

由于国家实行一对夫妻生一个孩子的计划生育政策,大多数家庭都是独生子女家庭。

独生子女处在“独”的成长环境中,自幼受宠,依赖性强,独立意识差。

许多家庭的教育真像著名教育家马卡连柯在它的著名教育诗中写到的一样。

昼夜时差的教学设计(精选3篇)昼夜时差的教学设计1教学目的:1、对昼夜交替现象能作出自己的解释。

2、和小组同学合作设计模拟实验,研究昼夜现象产生的原因。

3、和小组同学分工协作,做好模拟实验。

4、在实验过程中实事求是,严谨认真。

5、对实验的结果进行合理的'解释。

教学重点:设计模拟实验验证假设。

教学难点:解释地球产生昼夜交替的现象的原理。

教学准备:小皮球(乒乓球)、手电筒(蜡烛)、白纸、水彩笔、小组记录表。

教学过程:一、引入学习:1、谈话:每天早上,太阳从东边冉冉升起,每天晚上,太阳又从西边落下……就这样,白昼和黑夜交替出现。

2、思考:地球上为什么会有昼夜?昼夜为什么交替出现?关于昼夜,你知道哪些?还有什么问题?二、提出问题:1、交流:地球上为什么会有昼夜现象?昼夜现象为什么交替出现?2、解释:哪些情况可能出现昼夜交替?①地球不动,太阳绕着地球转;②太阳不动,地球围着太阳转;③地球围着太阳转,同时自转;④地球自转。

3、讨论:哪一种解释是正确的?我们怎样知道哪种解释是正确的呢?三、实验探究:1、演示实验:(1)如果让乒乓球当作地球,手电筒当作太阳,被“太阳”照亮的一面相当于一天中的什么时间?(白昼),背着太阳的一面呢?(黑夜)。

(2)在“地球”上贴(或画)一个小纸人,怎样才能让小人在同一地点(例如贴小纸人的地方)出现昼夜交替现象?用实验的方法检验每一种假设。

2、学生分组实验。

(1)对以上四种假设进行模拟实验验证,看这四种假设能不能解释昼夜交替现象,并把实验结果记录下来。

(2)小组分工合作进行模拟实验。

3、交流汇报。

分小组汇报研究结果。

4、讨论:这些解释你赞同哪一种观点?为什么?四、小结:通过实验,我们发现很多情况都会使地球上发生昼夜交替的现象,昼夜交替究竟是什么原因呢?下节课我们将继续研究,同学们也可以查阅一下相关的资料,看看科学家是怎样研究得出结论的?把你们的资料和全班同学交流。

昼夜时差的教学设计2教学目标:1、会做地球自转形成昼夜现象的模拟实验;2、能收集资料,了解人类对昼夜现象认识的历程。

第 一 章 行星地球 第 三 节 地球运动 (课时标题昼夜交替和时差)制作:白香平 审核:田春福一、 学习目标1、明确昼夜交替的产生原因及周期。

2、认识晨昏线及晨昏线的移动、分布特征。

3、理解地表时差及地方时。

重点:晨昏线及特征难点:地方时二、 学习对象1地球上有昼、夜现象是因为 ;有昼、夜交替现象是因为 。

2 昼、夜半球的分界线叫 ,它其实由 和 组成。

西侧为夜半球,东侧为昼半球的分界线是 ;西侧是昼半球,东侧为夜半球的分界线是 。

3由于地球不停的自西向东自转,导至了晨昏线在地表不断的 移动;站在晨昏线上看太阳,太阳位于 。

4 晨昏线圈从理论上讲,是一个在地表以地心为圆心的大圆,晨昏线圈上纬度最高之点就应该是 。

而晨线和昏线的中点,纬度数应该是 。

5 晨昏线把纬线圈把它所经过的纬线圈分割成 和 ;晨昏线永远等分的纬线是 。

6什么是地方时? 。

理论上讲,全球有多少地方时? 。

7 地表东、西不同的两个地方,地方时早的是 ,地方时晚的是 。

其原因班级:______ 姓名:______是。

8 经度差1°,地方时差,经度差15°,地方时差。

三、随堂练习1由于地球的自转,晨昏线在地表不停的A 自西向东移动B 自东向西移动C 晨线自西向东移动,昏线自东向西移动D 晨线自东向西移动,昏线自西向东移动2 昼夜交替比较准确昼期是①太阳日②恒星日③ 23时56分4秒④ 24小时A ①④B ①③C ②④D ②③四、自主测评1 昼夜交替的主要意义是:①为人们提供了基本的时间单位②影响人类的起居作息③调节、影响地球表面温度④在地表形成了晨昏线A ①②③B ②③④C ①③④D ①②④2 当兴县(111ºE)的地方时是12点的时候,北京(116ºE)的地方时是:A 11点20分B 11点40分C 12点20分D 12点40分3 甲地(120ºE)地方时是某一天12点40分的时刻,乙地的地方时恰好是这一天的12点。

昼夜交替科学教案(通用6篇)昼夜交替科学教案篇1教学目标1、通过本课的教学,使同学知道日月星辰的东升西落、昼夜交替等现象都是由地球的自转形成的。

2、经受对几种可能使地球产生昼夜现象的假设进行验证,培育同学从小像科学家那样进行模拟试验验证猜想的技能。

3、培育同学对天文现象的探究意识和技能。

4、培育同学尊敬事实、实事求是,仔细严谨的科学立场和合乎规律的推理技能。

教学预备1.多媒体课件。

〔关于太阳东升西落,日月星辰活动的课件〕2.地球仪,大头针,电筒。

教学过程一、引入学习1.课件出示太阳东升西落、昼夜交替等现象。

2.问:同学看到什么?有什么问题?3.收集归纳同学形成的问题。

二、推想假设1.为什么每天看到太阳东升西落,白天和夜晚会不断交替呢?2.同学依据已月的知识作出假设。

3.师收集同学的假设。

三、模拟试验1.师出示试验器材,让同学明白其作用。

2.同学做模拟试验并记录所观测到的试验现象。

四、进一步推想1.在同学们猜想中你认为涌现“昼夜交替”现象,哪种可能性最大。

2.同学推想,沟通。

五、阅读资料同学阅读资料分析昼夜交替现象形成的缘由。

六、沟通汇报七、课外延伸1.课后了解哥白尼的故事,并把自己的感受和受到的启发与同学沟通。

2.了解更多有关天文方面的知识。

昼夜交替科学教案篇2教学目标:1、会做地球自转形成昼夜现象的模拟试验;2、能收集资料,了解人类对昼夜现象认识的历程。

科学知识:1、知道昼夜的成因。

2、知道哥白尼和托勒密的主要观点。

情感、立场与价值观:意识到科学是在不断进展的,人类对自然的认识是在不断进步的。

教学重点:认识昼夜交替形成的缘由及其规律。

教学难点:通过模拟试验,认识昼夜交替的成因。

教学方法:目标教学法教学预备:老师——有关光的教学碟片,多媒体课件,投影仪〔或者手电筒〕,地球仪分组——手电筒,小地球仪。

教学过程:一、导入新课:1、多媒体演示昼夜交替情景。

师:这是我们生活中常见的一种现象,大家知道是什么现象吗?2、昼夜改变有什么规律呢?对此,你有哪些感爱好的问题?3、同学争论沟通。

地球运动的地理意义(一)《昼夜交替、时差、水平物体的偏移》教案一、教材分析:本节内容是新课标人教版地理必修1 第一章第三节地球运动中的第三节内容。

第一部分内容是地球的运动特点,第二部分是太阳直射点的移动,昼夜交替现象是地球运动的结果,与第二部分内容都是地球运动的意义,昼夜交替也是产生时差的原因,为后面内容的学习打下基础。

二、学情分析:鉴于这是高中地理刚开课不久,同学们对地理理解层次不同,加上这是高中自然地理中比较难学的内容,因此,讲解内容要少而精,真正的讲透彻,切记速度过快。

同时,还要配以适当的实验来加强同学们对本章节学习和理解。

三、教学目标●三维目标知识与技能1.能分析昼夜交替的原因和规律2.能解释时差的形成原因,在现实生活中会运用时区和区时、国际日界线4.能理解地方时和区时的区别5. 能准确的判读水平偏转物体所处的半球位置过程与方法1.联系生活实际,感受地球上昼夜的变化以及时间的差异2.运用地理素材,分组讨论,找出规律情感、态度与价值观1.培养学生勇于探究的素养和态度,培养学生的合作和团队精神。

2培养学生的读图分析问题的能力,培养学生从材料中提取信息分析问题的能力四、教学重难点●教学重点1.了解昼夜的产生,理解昼夜交替形成的原因2.理解地方时与地球自转的必然联系,了解地方时与区时的区别3. 记住地球自转对沿地表做水平运动物体方向偏移的影响●教学难点1.晨昏线的判读2.地方时和区时计算五、课前准备●教具预备多媒体设备集成的相关课件、地球仪等●知识准备地球自转相关知识●课时安排1课时六、教学设计〖导入新课〗1.提问方式:说出地球的自转方向和周期。

2.演示方式:学生利用地球仪演示地球自转,并说明地球自转的方向和周期。

看视频演示。

〖昼夜交替的教学〗1.演示:利用地球仪演示地球的自转。

2.讲解:昼半球和夜半球、晨线和昏线强调:①晨昏圈平面与太阳光线保持垂直的关系;②昼夜交替的周期为一个太阳日;③地球上昼夜交替对人类活动的影响。

太阳光线 昼 半 球夜半 球第1章 第3节 地球的运动之昼夜交替和时差教学目标1、理解昼夜交替及地方时产生的额原因,能联系实际进行简单的区时计算。

2、知道地转偏向力对地表水平运动方向的影响。

重点:地球自转的地理意义。

难点:地转偏向力对地表水平运动方向的影响。

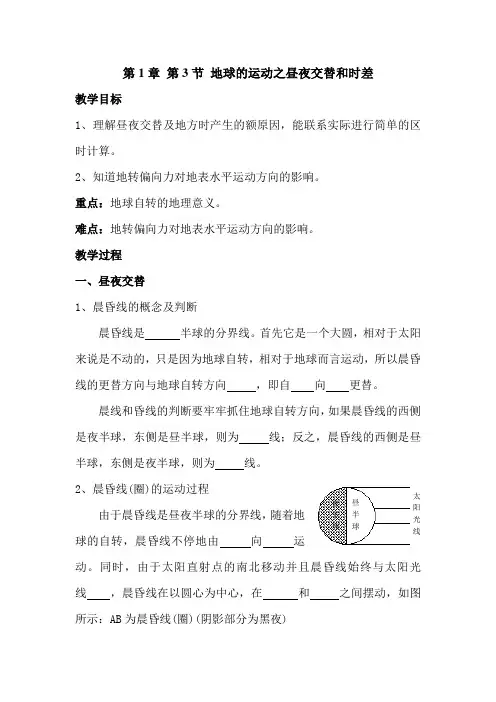

教学过程 一、昼夜交替1、晨昏线的概念及判断晨昏线是 半球的分界线。

首先它是一个大圆,相对于太阳来说是不动的,只是因为地球自转,相对于地球而言运动,所以晨昏线的更替方向与地球自转方向 ,即自 向 更替。

晨线和昏线的判断要牢牢抓住地球自转方向,如果晨昏线的西侧是夜半球,东侧是昼半球,则为 线;反之,晨昏线的西侧是昼半球,东侧是夜半球,则为 线。

2、晨昏线(圈)的运动过程由于晨昏线是昼夜半球的分界线,随着地球的自转,晨昏线不停地由 向 运动。

同时,由于太阳直射点的南北移动并且晨昏线始终与太阳光线 ,晨昏线在以圆心为中心,在 和 之间摆动,如图所示:AB 为晨昏线(圈)(阴影部分为黑夜)3、晨昏线、昼夜半球与太阳高度①在晨昏线上各地,太阳高度为0º; ②太阳直射光线与晨昏线成90º; ③直射点A 与晨昏线和最小纬线圈切点 B 的纬度之和等于90º;如当太阳直射在北回归线(23º26´N )时, 切点B 的纬度为66º34´N 或66º34´S 。

当太阳直射在20ºS 时,切点B 的纬度为 70º´N 或70ºS 。

4、昼夜更替:由于地球是 的球体,太阳只能照亮半个地球(即 半球),地球不停地自转,昼夜就会不断地交替。

昼夜交替的周期就是 日即 小时。

自转产生了昼夜更替现象,但地球不自转有昼夜更替现象吗? 合作探究在下图中的绘出晨昏线,并用阴影部分表示夜半球。

直射晨昏线与最小纬线NS二、地方时1、地球自转导致不同经度的地方有不同的地方时。

小学科学22昼夜交替现象(教案)小学科学教案:昼夜交替现象【引言】本节课主要以让学生了解昼夜交替现象以及其原因为目标,通过观察实验、图像解读和参与讨论等方式,让学生能够深入理解地球自转和公转的过程,明白地球的昼夜交替是由这两个运动引起的。

通过研究地球运动规律,引导学生思考,培养学生的观察能力和科学思维能力。

【一、学习目标】1. 了解地球的自转和公转运动。

2. 能够解释地球上昼夜交替的原因。

3. 能够运用学到的知识解释其他天体上的昼夜交替现象。

【二、教学重点】1. 地球自转和公转的概念。

2. 地球昼夜交替现象的原因。

【三、教学步骤】1. 导入(约10分钟)- 向学生提问:你们有没有观察到地球上的昼夜交替现象?请谈谈你的观察结果。

- 引入本课目标:本节课我们将学习地球的自转和公转运动,了解昼夜交替现象的原因。

2. 知识讲解(约15分钟)- 通过讲解和图像展示的方式,向学生解释地球的自转和公转运动是什么,并引导学生思考:自转和公转运动对地球造成了什么影响?- 讲解地球自转轴的倾斜和地球公转轨道。

3. 实验观察(约15分钟)- 进行一个简单的实验:拿一颗小球表示地球,利用手电筒模拟太阳光线,随时随地观察地球上的昼夜交替现象。

- 让学生通过实验观察,解释太阳在不同时间对地球照射的方式。

4. 图像解读(约15分钟)- 展示不同时间地球上的图片,让学生观察图片中的昼夜变化。

- 引导学生分析图像,解释图像中的昼夜交替现象。

5. 学生讨论(约15分钟)- 将学生分成小组进行讨论,让他们在小组内自由交流。

- 引导学生讨论:昼夜交替现象的原因是什么?为什么北半球和南半球的昼夜时间不同?6. 知识总结(约10分钟)- 请几位学生总结一下今天学到的知识,简单解释地球的自转和公转运动以及昼夜交替的原因。

【四、教学延伸】1. 让学生观察其他天体上的昼夜交替现象,例如月球、火星等,比较它们与地球上的昼夜交替现象有何异同。

2. 引导学生进一步思考:昼夜交替现象对人类生活和动植物有什么影响?【五、课堂作业】1. 回家观察并记录一天内的昼夜变化情况。

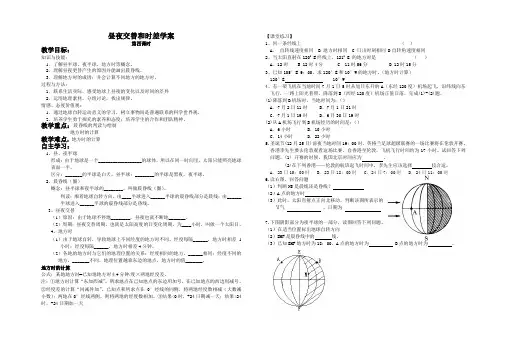

昼夜交替和时差学案第四课时教学目标:知识与技能:1.了解昼半球、夜半球、地方时等概念。

2.理解昼夜更替产生的原因并能画出晨昏线。

3.理解地方时的成因;并会计算不同地方的地方时。

过程与方法:1.联系生活实际,感受地球上昼夜的变化以及时间的差异2.运用地理素材,分组讨论,找出规律。

情感、态度价值观:1.通过地球自转运动意义的学习,树立事物间是普遍联系的科学世界观。

2.培养学生勇于探究的素养和态度;培养学生的合作和团队精神。

教学重点:晨昏线的判读与绘制地方时的计算教学难点:地方时的计算自主学习:1、昼、夜半球形成:由于地球是一个__________________的球体,所以在同一时间里,太阳只能照亮地球表面一半。

区分:_______的半球是白天,昼半球;________的半球是黑夜,夜半球。

2、晨昏线(圈)概念:昼半球和夜半球的________,叫做晨昏线(圈)。

判读:顺着地球自转方向,由____半球进入______半球的晨昏线部分是晨线;由______半球进入______半球的晨昏线部分是昏线。

3、昼夜交替(1)原因:由于地球不停地________,昼夜也就不断地_______。

(2)周期:昼夜交替周期,也就是太阳高度的日变化周期,为____小时,叫做一个太阳日。

4、地方时(1)由于地球自转,导致地球上不同经度的地方时不同。

经度每隔______,地方时相差1小时;经度每隔______,地方时相差4分钟。

(2)各地的地方时与它们的地理位置的关系:经度相同的地方,______相同;经度不同的地方,_______不同。

地理位置越靠东边的地点,地方时的值_______。

地方时的计算公式:某地地方时=已知地地方时±4分钟/度×两地经度差。

注:①地方时计算“东加西减”。

所求地点在已知地点的东边用加号,在已知地点的西边用减号。

②经度差的计算“同减异加”。

已知点和所求点在0°经线的同侧,将两地经度数相减(大数减小数);两地在0°经线两侧,则将两地的经度数相加。

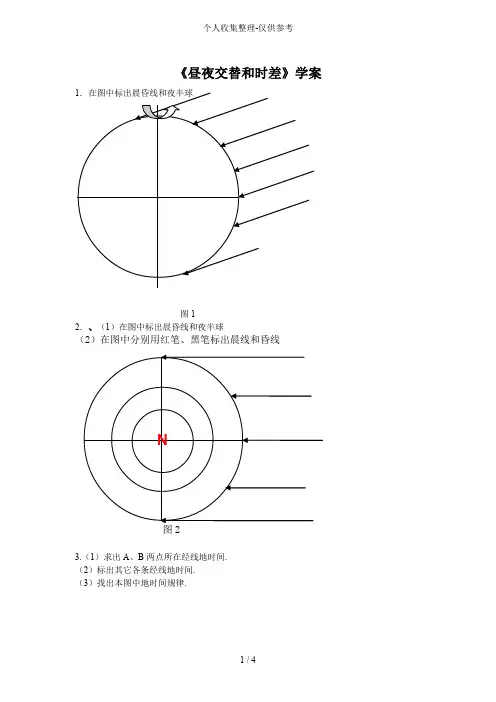

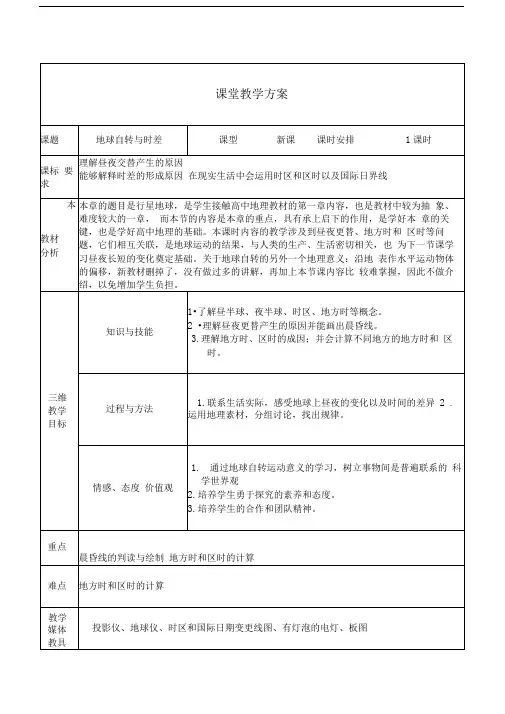

《昼夜交替和时差》学案1.在图中标出晨昏线和夜半球图12.、(1)在图中标出晨昏线和夜半球(2)在图中分别用红笔、黑笔标出晨线和昏线N图23.(1)求出A、B两点所在经线地时间.(2)标出其它各条经线地时间.(3)找出本图中地时间规律.b5E2R 。

图34.阅读材料,回答问题:在北京旅游地李先生早晨七点看到宾馆大堂挂着这样几幅钟,分别表示旧金山(西八区)、东京和开罗地时间,发现其中有一个表示地不正确,请先对号入座,再找出错误地一个.p1Ean 。

图45.[课后作业]1.圣诞节(12月25)日当地时间上午9:00,小强远在纽约留学地姑姑乘飞机回沈阳探亲.自纽约至沈阳,飞机飞行时间约17小时.小强应在什么时间到机场迎接姑姑最合适DXDiT 。

2.某海轮从M 港航行到N 港,读下图回答若某要在当地时间2003年3月20日8时到达N 地,途中需航行20天,则海轮最迟从M 地出发地时间是()A .2月26日23时B .2月27日17时C .2月29日23时D .2月28日17时180° 150° 120° 90° 60° 30° 0° 30°60° 90° 120° 150° 180° 12:00 A B版权申明本文部分内容,包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理.版权为个人所有This article includes some parts, including text, pictures, and design. Copyright is personal ownership.RTCrp。

用户可将本文地内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律地规定,不得侵犯本网站及相关权利人地合法权利.除此以外,将本文任何内容或服务用于其他用途时,须征得本人及相关权利人地书面许可,并支付报酬.5PCzV。

教学过程设计由于每天地球围绕太阳自西向东转,东边的地点比西边先看到日出,东边的时刻要比西边的时刻早。

比如说当北京太阳升起的时候,新疆还在夜色笼罩之中。

这样使得两地孩子的上学时间相差两个多小时。

全球其他各地时刻也各不相同,这种因地而异的时刻,称为地方时。

地方时是因经度而不同的时刻,全球有无数条经线也就对应着无数个地方时。

卜面我们共同来探讨一下时区的划分。

通过播放“地方时和时区” flash让同学思考:1)地球自转一周需要多少小时?2)地球每小时转多少个经度?教师讲解:由于地球每24小时自转一周,一小时转15个经度。

因此,国际上规定,每隔15°划为一个时区,全球可分为24个时区。

教师提问:时区具体是如何划分的?教师边画板图边讲解:以本初子午线为基准,从西经7.5。

至东经7.5 °,划为中时区,或叫零时区。

在中时区以东,依次划分为东一区至东十二区;在中时区以西,依次划分为西一区至西十二区。

东十二区和西十二区各跨经度7.5。

,合为一个时区,称为东西十二区。

每个时区跨经度15°,同一时区各处地方时也不相同,因此国际上规定,每个时区的中央经线,叫做该时区的“标准经线”,标准经线上的时间,便是整个时区的“区时”。

例如,中时区的中央经线是零度经线,零度经线的地方时便是中时区的区时;北京处在东八区,东经120°是东八区的中央经线,因此北京时间是采用东经120°的地方时,即东八区的区时。

和学生共同总结计算方法:1.求区时差,同区相减、异区相加2.东边的时刻总比西边的时刻早。

求东边的时刻加时差,求西边的时刻减时差。

设置问题,组织学生小组讨论:很多国家领土都不止跨越一个时区,那么他们各采取什么样的计时方法呢?请从交流是否方便、与当地自然现象的差距大小等方面分小组讨论中国和美国的计时方法各有什么利弊,哪个更好呢?根据学生的答案进行讲解:实际上,在分区计时的基础上,世界各国根据本国的具体情况,采用了一些特别的计时方法。

六年级教科版科学《昼夜交替现象》教案一、教学目标1.科学概念知道昼夜交替现象是由于地球自转引起的。

了解不同的昼夜交替现象解释模型。

2.过程与方法提出关于昼夜交替现象的假设。

通过模拟实验验证假设。

分析实验结果,得出科学结论。

3.情感态度价值观培养学生的探究精神和科学思维。

激发学生对天文现象的兴趣。

二、教学重难点1.重点提出并验证关于昼夜交替现象的假设。

理解昼夜交替现象是由于地球自转引起的。

2.难点设计合理的模拟实验。

分析实验结果,排除不合理的假设。

三、教学方法讲授法、实验法、讨论法。

四、教学过程1.导入新课展示白天和夜晚的图片,提问学生:为什么会有白天和夜晚的交替呢?引出课题“昼夜交替现象”。

2.提出假设引导学生思考昼夜交替现象的可能原因。

学生提出假设,如地球自转、地球围绕太阳公转、太阳围绕地球转动等。

教师将学生的假设记录在黑板上。

3.设计模拟实验针对每个假设,设计相应的模拟实验。

例如,对于地球自转的假设,可以用一个球体代表地球,用手电筒代表太阳,观察球体自转时的光照情况。

教师讲解实验的目的、方法和注意事项。

4.进行实验学生分组进行实验,按照设计好的实验方案进行操作。

教师巡视指导,确保实验的准确性和安全性。

5.分析实验结果各小组汇报实验结果,描述观察到的现象。

全班一起分析实验结果,判断哪个假设是合理的,哪个假设是不合理的。

对于不合理的假设,分析其不合理的原因。

6.得出结论经过分析讨论,得出昼夜交替现象是由于地球自转引起的结论。

教师讲解地球自转的特点和规律。

7.拓展延伸提问:除了昼夜交替现象,地球自转还会引起哪些现象呢?引导学生思考地球自转对时间、气候等方面的影响。

8.课堂总结回顾本节课的主要内容,包括提出假设、设计实验、进行实验、分析结果和得出结论的过程。

强调科学探究的方法和重要性。

9.布置作业让学生回家后观察星空,了解更多关于天文现象的知识。

要求学生查阅资料,了解地球自转的速度和周期。

五、教学反思在教学过程中,要充分发挥学生的主体作用,让他们积极参与假设的提出、实验的设计和结果的分析。

第2课时二.地球自转的地理意义1.昼夜交替(1)昼和夜的形成(提问)——由于地球是一个不发光,不透明的球体,所以在同一时间里,太阳只能照亮地球的一半。

向着太阳的半球是白天(昼半球),背着太阳的半球是黑夜(夜半球)。

昼半球和夜半球的分界线(圈),叫晨昏线(圈)。

(讲述)晨昏线是一个大圆,晨线和昏线各占一半。

晨昏线把地球表面平均分成昼半球和夜半球两部分,其中顺着地球自转方向,由夜半球更替到昼半球的半圆线是晨线;由昼半球向夜半球更替的半圆线叫昏线。

(2)昼和夜的表达方法(讲述)任一瞬间,各地所处的昼夜状态可以用太阳高度来表示。

(提问)什么是太阳高度?——太阳高度是太阳高度角的简称,表示太阳光线对当地地平面的倾角。

昼半球上:太阳高度>0°晨昏线上:太阳高度=0°夜半球上:太阳高度<0°直射点上:太阳高度=90°(3)昼夜更替的产生(讲述)由于地球不停地自转,昼夜就不断交替。

(4)昼夜更替的周期(提问)昼夜更替的周期是多少?——昼夜更替的周期,也就是太阳高度的日变化周期,为24小时,叫做1个太阳日。

太阳日制约着人类的起居作息,因而被用来作为基本的时间单位。

(思考)如果地球不自转只公转,还会不会由昼夜现象?会不会有昼夜更替现象?——不自转也会有昼夜现象。

因为昼夜现象是由地球不透明、不发光这一现象决定的,与地球自转无关;昼夜更替现象也会存在,但更替的周期将会长达1年。

2.地方时(讲述)由于地球自西向东自转,在同纬度地区,相对位置偏东的地点,要比位置偏西的地点先看到日出,这样时刻就有了早迟之分。

且偏东地点的时刻要早一些。

(提问)什么是地方时?——因经度而不同的时刻,统称为地方时。

(1)地方时经度每相差15°,地方时相差1小时经度每相差1°,地方时相差4分钟东加西减经度每相差1',地方时相差4秒钟(练习)当60°E的地方时是9:00时,则61°E的地方时9:04,75°E的地方时是10:00,哪根经线的地方时是8:00?——45°E例题:A.已知经度差,求地方时Eg.当我国领土最东端135°E的地方时为上午10点时,最西端73°E的地方时是几点?135°-73°= 62°=60°+2°=4小时8分10-4小时8分=5:52B.已知地方时差,求经度Eg.北京比兰州的地方时早49分44秒,兰州的地理经度是103°53'E,计算北京的地理经度?49分44秒48分104秒12°26'103°53'+12°26'=115°79'=116°19'(2)区时A.时区的划分:为了统一时间,国际上采用每隔经度15°,划分一个时区的方法,全球共分为24个时区,每个时区都以本区中央经线上的地方时作为全区共同使用的时间,即区时。

《昼夜交替和时差》教学设计●三维目标知识与技能1.能分析昼夜交替的原因和规律2.能解释时差的形成原因3.在现实生活中会运用时区和区时、国际日界线4.能理解地方时和区时的区别过程与方法1.联系生活实际,感受地球上昼夜的变化以及时间的差异2.运用地理素材,分组讨论,找出规律情感、态度与价值观1.培养学生勇于探究的素养和态度。

2.培养学生的合作和团队精神。

3.培养学生的读图分析问题的能力4.培养学生从材料中提取信息分析问题的能力●教学重点1.昼夜交替的原因2.地方时和区时●教学难点1.晨昏线的判读2.地方时和区时计算●教具预备多媒体设备集成的相关课件、地球仪等●课时安排1课时●知识准备地球自转相关知识●教学过程[情景引题] 我们知道,地球有自转和公转这两种运动形式,地球上许多的地理现象都与之密切相关,探究这些相关地理现象的形成原因和规律是我们学习地球运动的目的。

本节课我们要探究的是地球上的昼夜交替和时差现象出现的原因和相关规律。

(板书标题)一、用地球仪演示,并通过学生动手绘图,探究昼夜交替及晨昏线的判读1.师:大家看这个地球仪,当这束平行光(利用投影仪上的光)照在地球仪以上时,地球仪上有多大面积被照亮?(1/2)此时,地球仪上一半被照亮,另外一半处在黑夜中,地球仪上出现了昼夜现象,再拨动地球仪,地球仪上的各点就出现了昼夜的交替。

那么地球上为什么会出现这种昼夜和昼夜交替现象呢?初中大家就学习过,请大家结合课本16页倒数第三段来回答这个问题。

(投影第一个小标题)(由学生回答出:由于地球既不发光也不透明,当太阳从一侧照射到地球上时,就产生了昼夜现象,当地球自转时,就产生了昼夜交替)师:我把大家刚才看到的地球上某一个瞬间的昼夜现象定格下来,做成了模型,大家看,这边是昼半球,这边是夜半球(边说边演示)。

他们之间还有个分界线。

现在,大家从地球仪的侧面看地球上的昼夜分布状况,然后将它转绘到学案图1上面去。

(投影活动1)请大家在学案图1上用阴影表示出夜半球,并划出昼夜半球的分界线。

2、五年级《昼夜交替教案》[推荐五篇]第一篇:2、五年级《昼夜交替教案》《昼夜交替》教学设计书香园小学卢玉华【教学过程】一、导入1、课件演示,同学们请看视频,这是我们生活中常见的一种现象,大家知道它们的答案吗?学生回答后,教师谈话,今天我们开始学习第五单元《昼夜与四季》2、观察下面两幅照片,这是在同一城市、同一地点拍下的,观察它们有什么不同?3、对于这种现象,你有什么问题?学生:昼夜变化有什么规律呢?为什么循环?我们看到太阳在空中是怎样运动的?伴随太阳东升西落,发生什么现象?(昼夜现象)……教师帮助学生筛选问题:这么多问题,你们认为最关键的问题是什么?同学们都是围绕着“昼夜交替是怎么形成的?”这个问题提出的。

学生讨论交流4、现在就学习第一课《昼夜交替》板书课题。

二、介绍人类对昼夜现象形成原因的探索1、你认为昼夜现象到底是什么原因造成的?2、学生讨论并交流。

3、讲述:很早人类对昼夜的形成进行了探索,并形成了许多观点。

4、介绍对昼夜现象的探索。

(多媒体演示)5、古代的科学家对于地球在天空中的位置提出了各自的学说,你知道有哪些学说吗?6、学生回答:“地心说”与“日心说”7、讲述:哥白尼是世界上第一位对“太阳绕地球转”的看法产生怀疑,并最早提出“地球围绕太阳转”正确结论的人。

(见幻灯片)8、通过以上科学史的学习,你认为:昼夜变化到底是太阳围绕地球转动,还是地球的自转引起的?如果是地球自转,每天看到太阳东升西落,日月星辰的东升西落,推测地球自转的方向是怎样的?从看到太阳正南到再次看到太阳正南,相隔的时间大约是多少?这说明什么?三、模拟昼夜的成因(一)大家用桌上的实验材料来做模拟实验1、讲述:怎样证明昼夜到底是什么原因形成的呢?我们可以通过模拟实验来进一来认识。

(模拟实验)⑴观察桌上的材料——用手电筒代表什么?地球仪代表什么?⑵顺时针围绕地球仪转动手电筒,观察地球仪上的明暗变化,思考:太阳绕地球一周,可能需要多长时间;⑶固定手电筒位置,自西向东转动地球仪,观察地球仪上的明暗变化,思考:地球自转一周需多长时间。