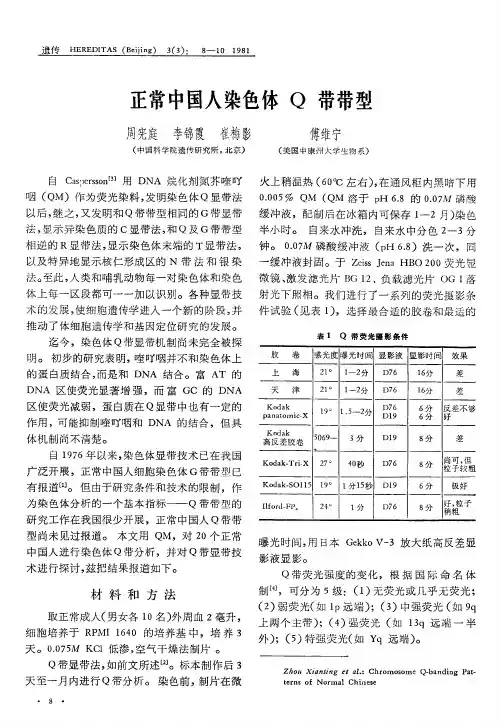

染色体带型

- 格式:ppt

- 大小:1.84 MB

- 文档页数:22

染色体核型分析三大技术介绍·概念是细胞遗传学研究的基本方法,是研究物种演化、分类以及染色体结构、形态与功能之间关系所不可缺少的重要手段。

经行核型分析后,可以根据染色体结构和数目的变异来判断生物的病因。

染色体核型分析技术,传统上是观察染色体形态。

但随着新技术的发现与应用,染色体核型分析三大技术包括:GRQ带技术、荧光原位杂交技术、光谱核型分析技术。

·三大技术介绍一、GRQ带技术人类染色体用Giemsa染料染色呈均质状,但是如果染色体经过变性和(或)酶消化等不同处理后,再染色可呈现一系列深浅交替的带纹,这些带纹图形称为染色体带型。

显带技术就是通过特殊的染色方法使染色体的不同区域着色,使染色体在光镜下呈现出明暗相间的带纹。

每个染色体都有特定的带纹,甚至每个染色体的长臂和短臂都有特异性。

根据染色体的不同带型,可以更细致而可靠地识别染色体的个性。

染色体特定的带型发生变化,则表示该染色体的结构发生了改变。

一般染色体显带技术有G显带(最常用),Q显带和R显带等。

百奥赛图提供的小鼠染色体核型分析服务,就是利用Giemsa染色法,对染色体染色后进行显带分析,保证基因敲除小鼠在染色体水平阶段没有发生变异,从而确保基因敲除小鼠可以正常繁殖。

二、荧光原位杂交技术荧光原位杂交(fluorescenceinsituhybridization,FISH)是在20世纪80年代末在放射性原位杂交技术的基础上发展起来的一种非放射性分子细胞遗传技术,以荧光标记取代同位素标记而形成的一种新的原位杂交方法,探针首先与某种介导分子结合,杂交后再通过免疫细胞化学过程连接上荧光染料。

FISH的基本原理是将DNA(或RNA)探针用特殊的核苷酸分子标记,然后将探针直接杂交到染色体或DNA纤维切片上,再用与荧光素分子耦联的单克隆抗体与探针分子特异性结合,来检测DNA序列在染色体或DNA纤维切片上的定性、定位、相对定量分析,可判断单个碱基突变。

第二章遗传的细胞学基础(教材2章,5-8%)(一) 名词解释:1.同源染色体:指形态、结构和功能相似的一对染色体,它们一条来自父本,一条来自母本。

2.染色体核型:指某个物种或个体的分裂相细胞内所含有的染色体大小、形态和数目特征的排列类型。

3.染色体带型:是指经过酸碱盐酶等处理所获得的染色体臂、着丝粒区域等有特殊条纹特征类型的染色体核型。

4.联会:在减数分裂过程中,同源染色体建立联系的配对过程。

5.胚乳直感:在3n胚乳的性状上由于精核的影响而直接表现父本的某些性状,这种现象称为胚乳直感或花粉直感。

6.果实直感:种皮或果皮组织在发育过程中由于花粉影响而表现父本的某些性状,则称为果实直感。

7.染色质:是指染色体在细胞分裂的间期所表现的形态,呈纤细的丝状结构,含有许多基因的自主复制核酸分子。

8.染色体:染色体是指染色质丝通过多级螺旋化后卷缩而成的一定的在细胞分裂期的形态结构。

(染色体:指任何一种基因或遗传信息的特定线性序列的连锁结构。

)9.姐妹染色单体:是二价体中同一条染色体的两个染色单体,由一个着丝点连接在一起,它们是间期同一染色质复制所得。

10.非姐妹染色单体:是二价体的不同染色体之间的染色单体互称非姐妹染色单体,它们是间期各自复制所得。

第三章孟德尔遗传(教材4章,12-15%)(一) 名词解释:1.性状:生物体所表现的形态特征和生理特性。

2.单位性状与相对性状:把生物体所表现的性状总体区分为各个单位,这些分开来的性状称为单位性状。

相对性状指同一单位性状的相对差异。

3.等位基因(allele) 与复等位基因:位于同源染色体上,位点相同,控制着同一性状的成对基因叫等位基因。

4.复等位基因指一个群体中在同源染色体的相同位点上可能存在的三个或三个以上等位基因的总称。

5.完全显性(complete dominance)与不完全显性(imcomplete dominance):一对相对性状差别的两个纯合亲本杂交后,F1的表现和亲本之一完全一样,这样的显性表现,称作完全显性。

简述人类染色体核型特征

人类染色体核型特征是指人类细胞中染色体的组织和特征。

人类染色体核型特征包括以下几个方面:

1. 染色体数量:人类细胞中正常情况下的染色体数量为46条,分为23对,其中22对为体染色体(自动体染色体),另外一对为性染色体(性染色体)。

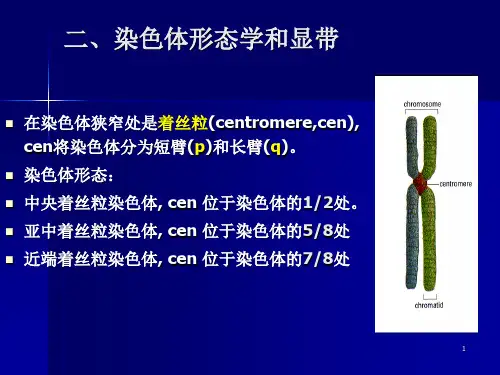

2. 染色体形态:人类染色体呈现出特定的形态特征。

体染色体一般较小,形态规则,如长臂和短臂基本相等的叫做亚等臂型;长臂明显长于短臂的叫做等臂型;长臂非常短,短臂长的叫做亚等臂型。

性染色体则具有特殊的形态特征。

3. 染色体带型:染色体带型是指染色体上的一些特定区域在特定的染色剂处理下呈现出的明显染色差异。

根据染色差异的强弱,可以将染色体带型分为浅带和深带。

4. 染色体位置:染色体在细胞中的具体位置也是其核型特征之一。

每个染色体都有特定的位置,可以通过染色体的带型和形态来确定其位置。

综上所述,人类染色体核型特征包括染色体数量、染色体形态、染色体带型和染色体位置等方面的特征。

通过对这些特征的观察和分析,可以对人类细胞的染色体组织和结构进行研究,并进一步了解染色体的功能和遗传信息。

染色体带纹及命名人类染色体是以几届国际会议的结果予以命名的(1960的Denver会议,1963年的伦敦会议,1966年的芝加哥会议,1975年巴黎会议,1977年stockholm会议,1994年Memphis会议)。

1995年细胞遗传学标准委员会修改了自1985到1991年所发表的文件,把他们编撰成一个册子,名为《人类细胞遗传学国际命名体制》,常简称ISCN1995。

显带是一类分带技术,是一种方法学。

是把染色体标本经过特殊处理后染色,使染色体有深、浅或明、暗的区别带。

这里我们介绍几种常出现在文献中的带型。

1、G带:也叫G显带,这是临床上最常用的显带方法。

用胰酶,缓冲液处理中期染色体标本均可显带。

G带的特性是显带方法简单恒定,带型稳定,保存时间长。

染色体标本用热、碱、蛋白酶等预处理后,再用Giemsa染色,可以显示出与Q带相似的带纹。

在光学显微镜下,可见Q带亮带相应的部位,被Giemsa染成深带,而Q带暗带相应的部位被Giemsa 染成浅带。

这种显带技术称为G显带,所显示的带纹称为G带。

G显带克服了Q显带的缺点,G带标本可长期保存,而且可在光学显微镜下观察,因而得到了广泛的应用,是目前进行染色体分析的常规带型。

2、Q带:用喹吖因染料染中期染色体标本可出现一种特征性黄光亮暗带型,一般富含AT-DNA区段表现为亮带,富含GC-DNA区段黄光较暗,常用于人类Y染色体长臂的观察。

临床上较少用,不能长久保存。

3、C带:这种方法将结构异染色质和高度重复的DNA区域染色。

在人类染色体上这些区域位于着丝粒和Y染色体上。

常用于某一科题的研究。

专门显示着丝粒的显带技术。

C显带也可使第1、9、16号和Y染色体长臂的异染色质区染色。

因而,C带可用来分析染色体这些部位的改变。

4、R带:带型与G带相近,常用于染色体末端的研究。

所显示的带纹与G带的深、浅带带纹正好相反,故称为R带(reversed band)。

G带浅带如果发生异常,不易发现和识别,而R显带技术可以将G带浅带显示出易于识别的深带,所以R显带对分析染色体G带浅带部位的结构改变有重要作用。

名词解释染色体带型

染色体带型是指染色体在显微镜下通过染色后所呈现出的特定图案或条纹。

染色体带型的形成是通过染色体的特定区域对染料的亲和性而产生的。

这种染色体带型的形成可以帮助科学家对染色体进行识别和研究。

染色体带型的观察是通过染色体显微镜技术来实现的。

在染色体显微镜技术中,染色体会被染色后放置在显微镜下观察。

不同的染色方法会导致染色体呈现出不同的带型,这些带型可以帮助科学家对染色体进行分类和研究。

染色体带型在遗传学和进化生物学等领域具有重要意义。

它可以用于研究染色体的结构和功能,对染色体突变和变异进行分析,以及进行物种间的比较研究。

染色体带型也被广泛应用于人类遗传学研究中,用于诊断染色体异常和遗传疾病。

总之,染色体带型是指染色体在显微镜下染色后呈现出的特定图案或条纹,它对于染色体的研究和诊断具有重要意义。

遗传学名词解释完全版免费(3)遗传学名词解释完全版免费符合系数= 实际双交换值/理论双交换值连锁群:存在于同一染色体上的全部基因。

四分子( tetrad ):单一减数分-裂的4个产物留在一起,称作四分子。

四分子分析(tetrad analysis):对四分子进行遗传学分析称作~。

着丝粒作图(centromere mapping):利用四分子分析法,测定基因与着丝粒间的距离称为~。

第一次分-裂分离(first-division segregation)或叫M1模式:在一对非姊妹染色单体间没有发生着丝粒和某杂合基因座交换的减数分-裂。

第二次分-裂分离(second-division segregation )或叫M2模式:在一对非姊妹染色单体间发生了着丝粒和某杂合基因座交换的减数分-裂。

野生型或原养型(prototroph):从野外采集的红色面包霉能在简单的,成分清楚的培养基上生长和繁殖,称为~。

营养缺陷型(auxotroph):在实验室中得到的某一红色面包霉(strain),一定要在培养基中添加某一营养物质才能生长,一般称为~。

亲二型(PD):只有两种基因型,而且跟亲代一样,包括子囊型(1)和(5)。

非亲二型(NPD):有两种基因型,跟亲代不一样,是重组型,包括子囊型(2)和(6)。

四型(T):有四种基因型,两种基因型跟亲代一样,两种基因型跟亲代不一样,体细胞遗传学(somatic cell genetics):可以绕过减数分-裂过程,应用细胞培养方法,研究体细胞融合、突变、分离以及连锁和交换等,把基因定位在染色体上,制作细胞学图。

营养缺陷型:丧失合成某种营养物质能力,不能在基本培养基上生长;原养型:野生菌株则可在基本培养基上生长。

F因子(F factor或F element):又称性因子(se-x factor)或致育因子(fertility factor),是能够独立增殖的环状DNA分子,是一种附加体。

正常染色体带型的动画设计与教学在显带染色体及其识别的教学过程中,虽然教学难度不大,但是教学内容杂乱,而且几乎所有的教材插图由于小难以显示清楚。

采用边讲边画给学生讲解,既浪费时间,而且难以准确,教学效果差。

笔者在实际教学中,利用Flash8.0软件制作正常人1号染色体带型模式图的动画,生动形象地展示了显带染色体的分区、分带的具体情况及其编号定位,结合传统教学方法,达到了满意的教学效果。

标签:染色体;带型;动画;教学正常染色体带型是遗传学教学中的必讲内容,该部分内容繁杂,在讲解过程中难以利用教材中所提供的插图进行教学,几乎所有的教材插图均难以显示清楚,在讲解过程中采取边讲边画的方式,用时长,而且效果差。

所以可以采用Flash8.0软件制作1号人类正常染色体带型的分带、分区及编号,通过动画的方式演示,提高教学效率。

1 设想在Flash8.0的库中绘制1号人类正常染色体、红色的带型(表示Q带)和蓝色的带型(着色不定区带)。

首先,通过按钮播放1号染色体的短臂(p)的分带、分区情况;其次播放长臂(q)的分带、分区的具体情况;最后,播放显示染色体区带的编号原则。

2 正常染色体带型的动画制作2.1准备工作启动Flash8.0软件并新建一个Flash文档,保存文件名为:正常人染色体带型;文件格式为Flash,设置文档属性为:800×700,背景颜色为:黑色;插入新建元件1,类型为图形,使用铅笔工具,颜色为白色,绘制正常1号染色体外形图;插入新建元件2,类型为图形,使用矩形工具,颜色为红色,绘制小长方形(用来显示Q带);以同样的方式插入元件3、4、5、6、7、8、9、10、11绘制小长方形(用来显示Q带);插入新建元件12,类型为图形,使用矩形工具,颜色为蓝色,绘制小长方形(用来显示着色不定区带);插入新建元件13,类型为图形,使用铅笔工具,颜色为绿色,绘制一箭头。

2.2 带、区的显示使用Ctrl+L打开库,将元件1拖至场景的中间位置,在第1帧处插入关键帧,并输入文字“正常染体1号染色体模式图”;新建1个图层2,拖入元件2至第1帧并选中该元件,单击属性,选Alpha,比例调为0;在25帧处插入关键帧,选中元件2,单击属性,选Alpha,比例调为100;建立动画1至25帧的动画补间。