郭庆光《传播学教程》【教材精讲+考研真题解析】-社会转型与受众变迁(圣才出品)

- 格式:pdf

- 大小:627.48 KB

- 文档页数:16

第二章人类传播的历史与发展[视频讲解]2.1 知识框架图与重点导读【知识框架】【本章要点】一、从动物传播到人类传播二、人类传播的发展进程三、信息社会与信息传播2.2 重难点解读一、从动物传播到人类传播1.动物社会的传播现象动物社会传递信息的常见信号主要有:气味(分泌特定气味的荷尔蒙——一般草食和肉食动物)、发光(萤火虫求偶)、超声波(蝙蝠)、动作(灰雁动作信号,蜜蜂的“8字舞”)、声音(鸟语)。

这些信号被动物学家称为动物社会的“语言”。

2.动物传播的局限性动物传播与人类传播有着本质的区别,主要表现在:(1)动物的信息传播行为是一种先天的本能行为,其能力更多地取决于体内的信息功能和遗传基因,而不是后天的系统学习。

(2)动物传递和接收信息的过程是基于条件反射原理的过程,而不伴随复杂的精神和思维活动。

即动物传播只是对自然界的一种被动适应,而不能成为对自然界和自身进行能动的、创造性改造的因素。

受过训练的黑猩猩也无法表达抽象的、过去的和未来的事物。

3.劳动创造了人类语言从传播学的角度上看,语言的产生,是完成从动物传播到人类传播之巨大飞跃的根本标志。

语言产生的根本动力,来自于人类最基本的创造性活动——劳动。

(1)劳动中的相互协作产生了对语言的需要;(2)劳动协作产生的对语言的需要促进了早期人类发音器官的发达。

4.人类语言的能动性和创造性(1)从外部现象上看,人类语言有五个特点:①人类语言是一种具有音节区分的声音符号体系;②与本能相关的声音较少,发音和语句在结构上具有逻辑性;③具有自由模仿其他声音的能力;④在没有外部刺激的情况下也能自主发声;⑤能够自主地赏娱音声的节奏和韵律。

(2)从本质上看,人类语言的特性包括:①人类语言具有超越历史时间和空间的能力;②人类语言具有无限的灵活性;③人类语言具有发音的经济性;④人类语言具有巨大的能动性和创造性(人类语言区别于动物界信号系统的最根本特征)。

人类不断创造出新词语、新概念、新含义和新的表达方法,并以文字或其他符号的形式加以记录和保存;人类还创作出了生活语言、科学语言、艺术语言、手语、计算机语言等语言形式。

第十四章传播学研究史和主要学派[视频讲解]14.1 知识框架图与重点导读【知识框架】【本章要点】一、传播学的起源、形成与发展二、传播学的主要流派14.2 重难点解读一、传播学的起源、形成与发展1.传播学的形成(1)传播学形成的原因传播学形成于20世纪初至40年代的美国,它的形成是由许多因素促成的。

①传播媒介的发展。

由于电子媒介技术的发展十分迅速,媒介增加和社会影响力的不断扩大,使得许多社会科学家越来越关注信息与传播的问题,并开始从各自的学科背景出发来研究这些问题。

②历史社会环境。

在两次世界大战中,交战双方利用各种传播媒介进行大规模的宣传活动,对战争的进程产生了重要的影响,这使得社会科学家对传播尤其是大众传播在战争和社会变革中的作用产生了强烈的关心,对宣传的研究成了这一时期的热点课题。

③社会科学的发展。

与传播学有着许多衔接点的一些社会科学,如新闻学、心理学、社会学、政治学、文化人类学等都已经有了充分的发展,为传播学提供了理论和研究方法的基础。

(2)传播学诞生在美国的原因①美国是世界上传播事业最发达的国家,为媒介和传播研究提供了最合适的环境和社会条件;②在1933年德国纳粹党执政后,大批欧洲学者为躲避法西斯迫害而逃亡到美国,推动了美国社会科学的发展和繁荣。

2.传播学的早期学术思想源流(1)欧洲源流①塔尔德塔尔德是法国社会学创始人之一,他对传播学的主要贡献在于:a.模仿理论。

塔尔德认为,模仿是“最基本的社会现象”。

模仿是通过人与人的接触和传播发生的,因此传播也就是最基本的互动渠道。

塔尔德的模仿理论,对后来从社会心理学角度研究传播在人格形成和人的社会化过程中的作用具有重要影响,在很多创新与扩散的研究中,也能看到塔尔德的学术身影。

b.对舆论的分析。

塔尔德在1901年出版的《舆论与群集》一书中,对舆论的结构及其形成、运动过程作了详细的分析,并对作为舆论主体的“公众”的概念作出了严格界定,认为报刊是公众的“精神纽带”,它在“理性的舆论”形成过程中发挥着重要的作用。

第一章传播学的研究对象与基本问题第一节1、为什么说“信息是物理载体和意义构成的统-•整体” ?人与人之间的社会互动行为的介质既不单单是意义,也不单单是符号,而是作为意义和符号,精神内容和物质载体只统一体的信息,因为意义离开符号就不能得到表达,而符号离开意义只不过是一些莫名其妙的物质,两者都不能单独引起社会互动行为。

社会信息指物质载体和精神内容。

主客体的统一,符号和意义的统一。

信息又是物理载体和意义构成的统一整体。

所以说,信息是物理载体和意义构成的统一整体。

2、什么是传播?它的基本特征是什么?传播即是社会信息的传递或社会信息系统的运行。

它是人类通过符号和媒介交流信息以其发生相应变化的活动。

是人类的活动,是信息的交流,它离不开符号,媒介,它的目的是希望发生相映的变化。

基本特征:(1)社会传播是一种信息共享活动(2)它是在一定社会关系中形成的,也是一定社会关系的体现。

(3)从传播的社会关系性而言,它乂是-•种双象的是社会互动行为。

(4)传播成立的重要前提之一就是传授双方必须要有共通的意义空间。

(5)传播是一种行为,是一种过程,也是一种系统。

3、传播是在一定社会关系中进行的,又是一定社会关系的体现,如何理解这个观点?传播产生于一定的社会关系,这种关系可能是纵向的也可能是横向的。

它乂是社会关系的体现,传授双方表述的内容和采用的姿态,措辞等等,无不反映着各自的社会角色和地位。

社会关系是人类传播的一个木质属性,通过传播,人们保持既有的社会关系并建立新的社会关系。

第二节1、如何理解社会传播的系统性?世界上的一切事物无不处在一定的系统中。

所谓系统“是相互联系,相互制约的若干部分结合在-•起并且具有特定功能的有机整体。

”从这个定义而言,人类的社会传播,也是具有普通的系统性。

2、社会信息系统的特点是什么?(1)是一个开放性的系统(2)由各种子系统相互连接,相互交织构成的整体(3)它是一个具有双重偶然性的系统(4)口我创造,口我完善的系统3、如何理解社会信息系统中的双重偶然性?它是人类社会信息系统所特有的属性,是以人为主体的活动有关,因为在自然系统中,系统各部分,系统与系统Z间的联系和相互作用都是依据既定的条件进行的,满足了既定的物理,化学生物的条件,变会引起预期的反应。

第一章传播学的对象和基本问题1.1 知识框架图与重点导读【知识框架】【本章要点】一、从传播的定义看传播学的研究对象二、传播学是研究社会信息系统及其运行规律的科学三、精神交往理论与马克思主义传播观1.2 重难点解读一、传播1.定义传播学:一门“泛化”的科学交叉学(与各学科之间互相影响和互相渗透)。

(1)国外学者对传播的定义①库利(社会学角度):传播是指人与人关系赖以成立和发展的机制——包括一切精神象征及其在空间中得到传递、在时间上得到保存的手段。

它包括表情、态度和动作、声调、语言、文章、印刷品、铁路、电报、电话以及人类征服空间和时间的其他任何最新成果。

【评价】强调了传播的社会关系性,把传播看作是人与人的关系得以成立和发展的基础。

②皮尔士(符号学或语义学角度):传播即观念或意义(精神内容)的传递过程。

【评价】强调符号作为精神内容的载体在传播中所起的特殊作用。

③施拉姆:传播至少有三个要素——信源、讯息和信宿。

④阿耶尔:传播在广义上指的是信息的传递,它不仅包括接触新闻,而且包括表达感情、期待、命令、愿望或其他任何什么。

【评价】人和人之间的社会互动行为的介质是作为意义和符号、精神与物质统一体的“信息”。

信息科学的引入,扩大了传播学的视野:传播并不是人类社会特有的现象,而是自然界和社会的普遍现象(比如动物之间也会存在传播行为,动物的吠叫声就是一种信息)。

⑤戈德的“共享说”:传播就是变独有为共有的过程。

⑥格伯纳的“互动关系说”:传播可以定义为通过讯息进行的社会的相互作用。

⑦贝雷尔森和塞纳的“符号说”:运用符号——词语、画片、数字、图表等传递信息、思想、感情、技术等。

这种传递的行动或过程通常称为传播。

⑧霍夫兰的“目的、影响、反应说”:传播是某个人(传播者)传递刺激(通常是语言的)以影响另一些人(接受者)行为的过程。

(2)国内主要学者对传播的定义①郭庆光(本书观点):传播是指社会信息的传递或社会信息系统的运行。

②邵培仁:传播是人类通过符号和媒介交流信息以期发生相应变化的活动。

第一章传播学的对象和基本问题第一节1. 为什么说“信息是物理载体和意义构成的统一整体?”这句话出自德国哲学家克劳斯, 它概括出了社会信息的本质。

社会信息作为信息的一种类型, 并不单纯地表现为人的生理层次上的作用和反作用, 而且伴随着人复杂的精神和心理活动;而作为社会信息物质载体的符号系统本身, 也是人类精神劳动的创造物, 只有当人们对符号赋予意义时, 解读才成为可能。

由此可见, 社会信息是物质载体和精神内容的统一, 符号和意义的统一。

2. 什么是传播?它的基本特点是什么?传播(Communication), 即社会信息的传递或社会信息系统的运行。

其基本特点为:①社会传播是一种信息共享活动, 具有交流、交换和扩散的性质。

②社会传播是在一定社会关系中进行的, 又是一定社会关系的体现。

③从传播的社会关系性而言, 它又是一种双向的社会互动行为。

④传播成立的重要前提之一, 是传受双方必须要有共通的意义空间。

⑤传播是以人为主体的活动, 存在于动态的运动机制之中, 也是一个复杂过程的集合体。

3. 传播是在一定社会关系中进行的, 又是一定社会关系的体现。

如何理解这个观点?传播(communication)和社区(community)的词根相同, 暗示了二者在本质上的相似性和关联性。

传播必须产生于一定的社会关系, 同时, 它又是社会关系的体现, 传受双方表述的内容和采取的姿态、措辞等, 无不反映着各自的社会角色和地位。

可以说, 社会关系式人类传播的一个本质属性, 通过传播, 人们保持、改变既有的社会关系并建立新的社会关系。

第二节1. 如何理解社会传播的系统性?世界上一切事物无不处于一定的系统之中。

系统中的各个部分相互联系相互制约, 结合在一起形成具有特定功能的有机整体。

社会传播的五种基本类型——人内传播、人际传播、群体传播、组织传播和大众传播就是按照传播系统进行分类的。

由此可见, 任何传播活动都是在一定的信息系统中进行的, 传播的系统性是普遍存在的。

第十二章几种主要的大众传播效果理论[视频讲解]12.1 知识框架图与重点导读【知识框架】【本章要点】一、“议程设置功能”理论二、“沉默的螺旋”理论三、“培养”理论四、新闻框架与框架效果五、“知沟”理论六、“第三人效果”12.2 重难点解读一、“议程设置功能”理论(大众传播与环境认知)1.理论概要及特点(1)理论概要“议程设置功能”作为一种理论假说,最早见于美国传播学家M.E.麦库姆斯和D.L.肖于1972年发表的论文《大众传播的议程设置功能》。

麦库姆斯和肖认为,大众传播具有一种为公众设置“议事日程”的功能,传媒的新闻报道和信息传达活动以赋予各种“议题”不同程度的显著性的方式,影响着人们对周围世界的“大事”及其重要性的判断。

(2)特点①“议程设置功能”假说的着眼点是完整意义上的效果形成过程的最初阶段,即认知层面上的效果。

②“议程设置功能”理论所考察的,是作为整体的大众传播具有较长时间跨度的一系列报道活动所产生的中长期的、综合的、宏观的社会效果。

这里着眼的是传播媒介的日常新闻报道和信息传播活动所产生的影响。

③“议程设置功能”理论暗示了这样一种媒介观,即传播媒介是从事“环境再构成作业”的机构。

2.对“议程设置功能”理论的深入研究(1)确认媒介议程和受众议程之间的因果关系①初期的研究只是显示了媒介议程和受众议程之间的高度相关,并没有证明两者之间的因果关系。

②1972年麦库姆斯和肖证实了媒介议程形成受众的议程,媒介报道在先,受众认知在后的时间顺序。

③1973年冯克豪瑟对媒介议程和受众议程之间的因果关系做了更全面的检验。

(2)“议程设置功能”的作用机制趋于明确化①“0/1”效果或“知觉模式”:大众传媒报道或不报道某个议题,会影响到公众对该议题的感知。

②“0/1/2”效果或“显著性模式”:即媒介对少数议题的突出强调,会引起公众对这些议题的突出重视。

③“0/1/2……/N”效果或“优先顺序模式”:即传媒对一系列议题按照一定的优先顺序给予不同程度的报道,会影响公众对这些议题的重要性顺序所做的判断。

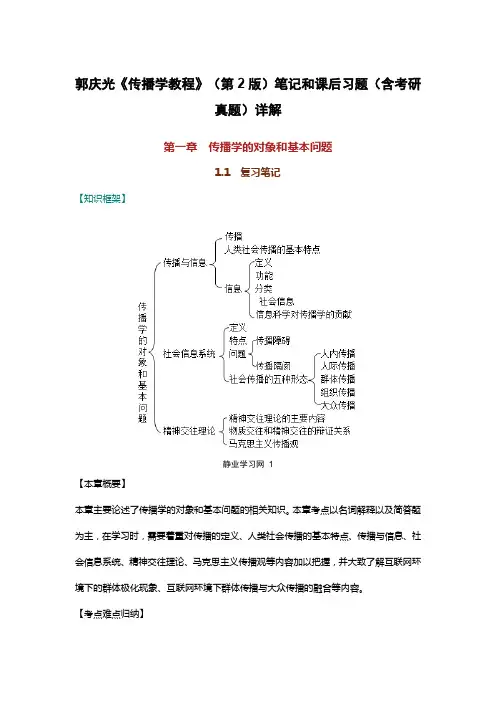

郭庆光《传播学教程》(第2版)笔记和课后习题(含考研真题)详解第一章传播学的对象和基本问题1.1 复习笔记【知识框架】静业学习网1【本章概要】本章主要论述了传播学的对象和基本问题的相关知识。

本章考点以名词解释以及简答题为主,在学习时,需要着重对传播的定义、人类社会传播的基本特点、传播与信息、社会信息系统、精神交往理论、马克思主义传播观等内容加以把握,并大致了解互联网环境下的群体极化现象、互联网环境下群体传播与大众传播的融合等内容。

【考点难点归纳】考点一:传播★★★1传播的定义(见表1-1)传播的定义2人类社会传播的基本特点(1)本质是一种信息共享。

(2)依托于社会关系进行,又反映着社会关系。

(3)是一种双向的、互动的社会行为。

(4)共通的意义空间是否在传播者和接收者之间存在,是传播成功与否的关键条件。

(5)传播包含行为、过程、系统三个层面的含义。

考点二:传播与信息★★1信息(见表1-2)信息2社会信息(见表1-3)社会信息3信息科学对传播学的贡献(1)为传播学引入了信息这一概念,增强传播学的严密性和科学性。

(2)为传播学引入社会环境的因素,拓宽了传播学研究视野,将传播活动置于更广泛的社会系统和社会环境之中,深化关于人类社会传播规律的认知。

考点三:社会信息系统★★★1社会信息系统概述(见表1-4)社会信息系统概述2社会传播的五种基本形态(见表1-5)表1-5 社会传播的五种基本形态考点四:精神交往理论与马克思主义传播观★★★★1在人类交往活动的大系统中把握传播(1)马克思、恩格斯的精神交往理论。

马克思、恩格斯在《德意志意识形态》等著作中提出了精神交往理论,见图1-1。

图1-1 马克思和恩格斯的交往理论-静业学习网①人类的总体活动可以分为两类,一类是生产,一类是交往。

交往是一个概括性的概念,体现着人类活动之间的关系性,包括借助物质媒介的人类物质性交往活动,以及借助“语言”媒介的人类精神性交往活动。

交往与生产密不可分。

第十一章传播效果研究11.1 知识框架图与重点导读【知识框架】【本章要点】一、传播效果研究的领域与课题二、传播效果研究的历史与发展三、传播效果的产生过程与制约因素11.2 重难点解读一、传播效果研究的领域与课题1.传播效果的概念(1)传播效果的双重含义①它指带有说服动机的传播行为在受传者身上引起的心理、态度和行为的变化。

②它指传播活动尤其是报刊、广播、电视等大众传播媒介的活动对受传者和社会所产生的一切影响和结果的总体。

传播效果概念的双重含义,构成了这项研究的两个重要方面,一是对效果产生的微观过程分析,二是对它的综合、宏观过程的考察。

(2)传播效果的三个层面传播效果依其发生的逻辑顺序或表现阶段可以分为三个层面:①外部信息作用于人们的知觉和记忆系统,引起人们知识量的增加和认知构成的变化,属于认知层面上的效果;②作用于人们的观念或价值体系而引起情绪或感情的变化,属于心理和态度层面上的效果;③这些变化通过人们的言行表现出来,即成为行动层面上的效果。

从认知到态度再到行动,是一个效果的累积、深化和扩大的过程。

(3)大众传播社会效果的三个层面包括:①环境认知效果;②价值形成与维护效果;③社会行为示范效果。

2.传播效果的类型及研究课题(1)传播效果的类型英国学者P.戈尔丁将大众传播的效果分为四种类型:①短期的预期效果,包括“个人的反应”和“对媒介集中宣传报道活动的反应”;②短期的非预期效果,包括“个人的自发反应”和“集合的自发反应”;③长期的预期效果,指就某一主题或某项事业进行的长期信息传播所产生的与传播者意图相符的累积效果;④长期的非预期效果,指整个传播事业日常的、持久的传播活动所产生的综合效果或客观结果。

(2)传播效果研究的主要课题包括:①传播主体与传播效果;②传播内容与传播效果;③讯息载体与传播效果;④传播技巧与传播效果;⑤传播对象与传播效果。

3.传播效果研究的理论与实践意义(1)理论意义通过对各类传播效果的性质、产生过程和制约因素的考察,来把握传播活动的一般规律和特殊规律,加深对人类传播行为的科学认识。

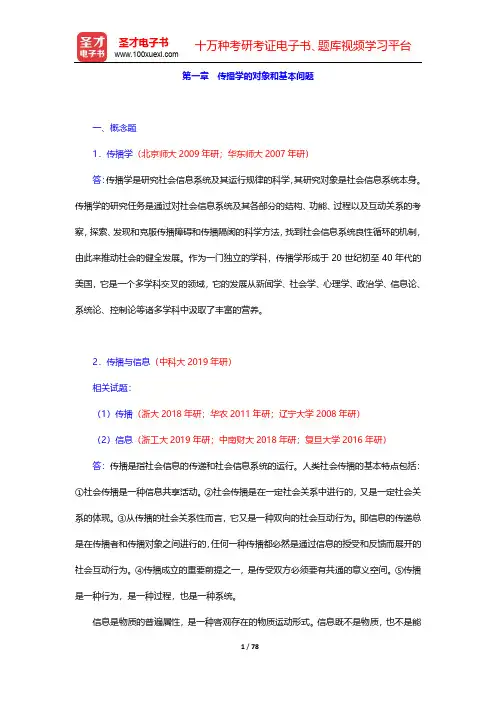

第一章传播学的对象和基本问题一、概念题1.传播学(北京师大2009年研;华东师大2007年研)答:传播学是研究社会信息系统及其运行规律的科学,其研究对象是社会信息系统本身。

传播学的研究任务是通过对社会信息系统及其各部分的结构、功能、过程以及互动关系的考察,探索、发现和克服传播障碍和传播隔阂的科学方法,找到社会信息系统良性循环的机制,由此来推动社会的健全发展。

作为一门独立的学科,传播学形成于20世纪初至40年代的美国,它是一个多学科交叉的领域,它的发展从新闻学、社会学、心理学、政治学、信息论、系统论、控制论等诸多学科中汲取了丰富的营养。

2.传播与信息(中科大2019年研)相关试题:(1)传播(浙大2018年研;华农2011年研;辽宁大学2008年研)(2)信息(浙工大2019年研;中南财大2018年研;复旦大学2016年研)答:传播是指社会信息的传递和社会信息系统的运行。

人类社会传播的基本特点包括:①社会传播是一种信息共享活动。

②社会传播是在一定社会关系中进行的,又是一定社会关系的体现。

③从传播的社会关系性而言,它又是一种双向的社会互动行为。

即信息的传递总是在传播者和传播对象之间进行的,任何一种传播都必然是通过信息的授受和反馈而展开的社会互动行为。

④传播成立的重要前提之一,是传受双方必须要有共通的意义空间。

⑤传播是一种行为,是一种过程,也是一种系统。

信息是物质的普遍属性,是一种客观存在的物质运动形式。

信息既不是物质,也不是能量,它在物质运动过程中所起的作用是表述它所属的物质系统,在同其他任何物质系统全面相互作用(或联系)的过程中,以质、能波动的形式所呈现的结构、状态和历史。

这是广义的信息概念。

在这个概念下,一切“表述”(或反映)事物的内部或外部互动状态或关系的东西都是信息。

德国哲学家克劳斯指出,信息是由物理载体和意义构成的统一整体。

3.信宿(山东师大2018年研)答:信宿即受传者。

施拉姆认为传播至少有三个要素:信源、讯息和信宿。

第九章传播制度与媒介规范理论9.1 复习笔记【知识框架】【本章概要】本章梳理了传播制度与媒介规范理论的相关知识,重要程度四颗星。

本章须记忆和理解的考点包括:传播制度与媒介控制、关于传播制度的几种规范理论。

本章的重点包括:极权主义制度下的媒介规范理论、资本主义制度下的媒介规范理论、我国和其他发展中国家的媒介规范理论。

【考点难点归纳】考点一:传播制度与媒介控制★★★1.传播制度传播制度是社会制度中对大众传播活动直接或间接地起着制约和控制作用的部分。

它体现了社会制度或制度性因素在各个方面对传播媒介活动的制约和影响,体现了全部社会结构和社会关系的复杂性。

2.媒介控制的方式(见表9-1)表9-1 媒介控制的方式控制主体主要内容考点二:关于传播制度的几种规范理论★★★★★1.极权主义制度下的媒介规范理论(见表9-2)表9-2 极权主义制度下的媒介规范理论2.资本主义制度下的媒介规范理论(1)自由主义媒介规范理论(见表9-3)表9-3 自由主义媒介规范理论(2)社会责任理论(见表9-4)表9-4 社会责任理论(3)民主参与理论(见表9-5)表9-5 民主参与理论要点具体内容3.我国和其他发展中国家的的传播制度和媒介规范理论(见表9-6)表9-6 我国和其他发展中国家的的媒介规范理论9.2 课后习题详解1.什么是传播制度?为什么说传播制度体现了全部社会结构和社会关系的复杂性?答:(1)传播制度的含义传播制度是指一定社会制度中对大众传播活动直接或间接地起着制约和控制作用的部分。

传播制度作为社会制度的反映,其内容是十分复杂的,它体现了社会制度或制度性因素在各个方面对传播媒介活动的制约和影响。

(2)传播制度体现了全部社会结构和社会关系的复杂性,其主要原因有:①传播制度是社会制度的反映。

社会制度是一个在特定的社会活动领域中围绕着一定目标形成的具有普遍意义的、比较稳定的和正式的社会规范体系,它体现了社会结构和社会关系的复杂性。

郭庆光《传播学教程》精讲网课本课程由资深辅导教师潘飞老师讲授,全面讲解教材的重点、难点、考点,教会学员理解并掌握该教材中的基本概念、基本原理和基本方法。

同时从不同侧面把握应试考点,再针对性地进行重点讲解,缩减考试范围,更准确地把握考试的方向和思路。

网授精讲班以大屏高清网络视频为载体,开启全新一代教学模式,给学员带来视觉上的震撼!通过授课视频和课程讲义的完美结合,为学员打造了一个最佳的视听学习空间。

网授课程郭庆光《传播学教程》(第2版)网授精讲班【共30课时】序号名称课时1第1章新闻传播学的研究对象与基本问题01:22:262第2章人类传播活动的历史与发展01:09:233第3章人类传播的符号与意义01:06:424第4章人类传播的过程与系统结构01:02:085第5章人内传播与人际传播01:08:416第6章群体传播、集合行为、组织传播01:21:167第7章大众传播01:02:378第8章媒介技术与媒介组织01:29:459第9章传播制度与媒介规范理论01:04:3610第10章社会转型与受众变迁(1)00:39:3311第10章社会转型与受众变迁(2)00:51:1812第11章传播效果研究01:36:5513第12章大众传播的宏观社会效果(1)00:58:1914第12章大众传播的宏观社会效果(2)01:18:0415第13章国际传播与全球传播00:59:3216第14章传播学研究史和主要学派(1)00:45:0117第14章传播学研究史和主要学派(2)00:54:4218第15章传播学调查研究方法01:09:331.精讲教材章节内容按照教材篇章结构,辅导老师精讲教材章节内容,并在此基础上分析重难点以及各个知识点需掌握的程度。

通过梳理各章知识点,将各个知识点的经络编制清晰,使知识点形成一个框架网络,强化基础知识的基础上分析教材的考点,归纳难点、重点。

2.电子书(题库)(送手机版)报名本课程后,本视频课程里的所有电子书(题库)均可使用。

第一章传播学的对象和基本问题1.1 复习笔记【知识框架】【本章概要】本章梳理了传播学的对象和基本问题的相关知识,重要程度三颗星。

本章须记忆和理解的考点包括:传播的定义、人类社会传播的基本特点、传播与信息、社会信息系统、精神交往理论、马克思主义传播观。

本章的重点包括:传播与传播学的定义、社会传播的五种基本形态、精神交往理论与马克思主义传播观。

【考点难点归纳】考点一:传播★★★1.传播的定义(见表1-1)表1-1 传播的定义要点2.人类社会传播的基本特点(1)社会传播是一种信息共享活动。

(2)社会传播是在一定社会关系中进行的,又是一定社会关系的体现。

(3)从传播的社会关系性而言,它又是一种双向的社会互动行为。

(4)传播成立的重要前提之一,是传受双方必须要有共通的意义空间。

(5)传播是一种行为,是一种过程,也是一种系统。

考点二:传播与信息★★1.信息(见表1-2)表1-2 信息要点定义2.社会信息(见表1-3)表1-3 社会信息3.信息科学对传播学的贡献(1)把信息的概念引入传播学领域,提高了传播学理论表述的科学性和严谨性。

(2)拓宽了传播学的视野,把人类社会的传播活动放在更大的系统和环境中加以考察,有助于探索人类社会传播的一般规律和特殊规律。

考点三:社会信息系统★★★1.社会信息系统(见表1-4)表1-4 社会信息系统2.社会传播的五种基本形态(见表1-5)表1-5 社会传播的五种基本形态基本形态人内传播考点四:精神交往理论与马克思主义传播观★★★★1.在人类交往活动的大系统中把握传播(1)马克思、恩格斯的精神交往理论(见图1-1)马克思、恩格斯在《德意志意识形态》等著作中提出了精神交往理论。

①人类的总体活动可以分为两类,一类是生产,一类是交往。

交往是一个体现人的总体活动之关系性的概括性范畴,它既包括以物为媒介的人与人之间的物质交往关系,也包括以“语言”为媒介的人与人之间的精神交往关系。

交往与生产密不可分。

郭庆光《传播学教程》笔记和课后习题(含考研真题)详解(⼈内传播与⼈际传播)【圣才出品】第五章⼈内传播与⼈际传播5.1 复习笔记【知识框架】【本章概要】本章梳理了⼈类传播与⼈际传播的相关知识,重要程度四颗星。

本章须记忆和理解的考点包括:⼈内传播、作为社会⼼理过程的⼈内传播的两种主要理论、个⼈信息处理的基模理论、⼈际传播、“镜中我”理论。

本章的重点包括:⼈内传播的特点、“主我与客我”理论、“⾃我互动”理论、“详尽分析可能性”理论、“镜中我”理论。

【考点难点归纳】考点⼀:⼈内传播★★★★1.⼈内传播(见表5-1)表5-1 ⼈内传播2.作为社会⼼理过程的⼈内传播的两种主要理论(见表5-2)表5-2 作为社会⼼理过程的⼈内传播的两种主要理论3.个⼈信息处理的基模理论(1)基模(见表5-3)表5-3 基模(2)关于基模的理论(见表5-4)表5-4 关于基模的理论考点⼆:⼈际传播(见表5-5)★★★★表5-5 ⼈际传播考点三:“镜中我”理论(见表5-6)★★★★★表5-6 “镜中我”理论5.2 课后习题详解1.什么是⼈内传播?如何理解⼈内传播的性质和特点?答:(1)⼈内传播的含义⼈内传播,⼜称内向传播、内在传播或⾃我传播,是指个⼈接受外部信息并在⼈体内部进⾏信息处理的活动。

⼈内传播是⼀切社会传播活动的基础。

(2)⼈内传播的性质和特点①⼈内传播与外部过程保持衔接关系⼈内传播虽然是⼈体内部的信息处理过程,但这个过程不是孤⽴的,它的两端都与外部过程保持着衔接关系;作为⼀个个体系统,它的输⼊源泉是外部环境,输出的对象也是外部环境。

这⾥的环境,既包括⾃然的,也包括社会的。

②⼈内传播本质上是对社会实践的反映⼈内传播虽然与⼈体内部的⽣理机制密切相关,但在本质上是对社会实践的反映,具有鲜明的社会性和实践性。

离开了⼈的社会实践,⼈内传播与其他动物的体内传播就没有本质区别。

③⼈内传播对社会实践的反映是积极能动的反映这种能动性表现在⼈的意识和思维活动具有⽣产性和创造性,它不是对已有的知识、观念、思想进⾏简单“复制”,⽽是通过积极的精神劳动,在已知的基础上不断发现未知,创造新知识、新观念和新思想的活动。

第八章媒介技术与媒介组织[视频讲解]8.1 知识框架图与重点导读【知识框架】【本章要点】一、媒介技术与社会发展二、媒介组织的性质和社会作用8.2 重难点解读传播媒介的两种含义:(1)它指信息传递的载体、渠道、中介物、工具或技术手段;(2)它指从事信息的采集、加工制作和传播的社会组织,即传媒机构。

(媒介组织)这两种含义的媒介指示的对象和领域是不同的,但无论哪一种意义上的媒介,都是社会信息系统中不可或缺的重要环节和要素。

一、媒介技术与社会发展1.技术的定义和本质(1)技术与传播技术媒介技术又称传播技术,是指人类为驾驭信息传播、不断提高信息的生产与传播效率所采用的工具、手段、知识和操作技艺的总称。

(2)三种不同的技术道德观①技术“善”论。

主要代表是欧洲思想史上的合理主义和功利主义,认为技术是一切进步的原动力。

②技术“恶”论。

主要代表是法国学者卢梭和对技术资本的剥削性进行分析批判的社会主义思想家,认为技术是万恶之源。

③技术“中性”论。

以梅赛尼为代表,其主要观点是:a.技术本身是工具和手段,不承载特殊的伦理和道义问题;b.使技术成为“善”和“恶”的,是创造和使用技术的人;c.技术可能带来社会问题,但技术也在解决社会问题,而人类拥有管理和控制技术的能力。

(3)技术与社会的相互关系①技术决定论。

技术是一种按自身逻辑发展的独立力量,技术的后果内在于技术而不取决于人的意志。

②社会决定论。

技术起源于社会生活,产生于人的特定的价值的需求。

而社会的政治、经济制度则对技术的产生和发展有着最终的决定作用。

③技术与社会互动论。

科学技术与社会政治是相互区分而又紧密联系的交互作用关系;科技作为生产力对社会政治具有推动和决定作用,而社会需要是技术的源泉与动力,政治和经济制度也反过来制约和决定技术。

2.麦克卢汉的媒介理论(1)媒介即讯息这是麦克卢汉对传播媒介在人类社会发展中的地位和作用的高度概括。

其含义是:媒介本身才是真正有意义的讯息。

第十章社会转型与受众变迁[视频讲解]

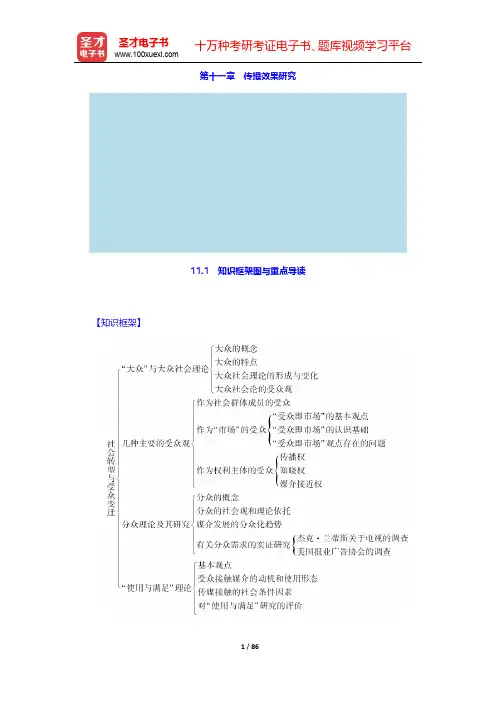

10.1 知识框架图与重点导读【知识框架】

【本章要点】

一、“大众”与大众社会理论

二、几种主要的受众观

三、分众理论及其研究

四、“使用与满足”——一种受众行为理论

10.2 重难点解读

一、“大众”与大众社会

1.“大众”的概念

(1)“大众”的含义:大众是伴随着大众社会理论的形成而出现的一个特定概念。

这种理论认为,19世纪末20世纪初是人类进入大众社会的一个分界点。

在这个时代,作为工业革命、资产阶级革命以及大众传播发展的结果,过去的那种传统社会结构、等级秩序和统一的价值体系已被打破,社会成员失去了统一的行为参照系,变成了孤立的、分散的、均质的、原子式的存在,即“大众”(mass)。

(2)大众的特点

①规模的巨大性——在人数上超过其他社会群体或集团;

②分散性和异质性——广泛分布于社会的各个阶层,其成员具有不同的社会属性;

③匿名性——成员之间互不面识,对社会精英来说也是难以把握的对象;

④流动性——大众的范围依对象问题时有变化,其成员是流动的;

⑤无组织性——缺乏自我意识和主体性,大众行为主要是在外部力量的刺激和动员下形成的;

⑥同质性——具有同一的行为倾向,因而容易受到外部力量的操纵和影响。

2.大众社会理论的形成和变化

(1)早期贵族主义观点

①早期的大众社会论者主要是19世纪末20世纪初的一些保守政治家和思想家。

主要代表人物有法国的托克维尔、勒朋和西班牙的奥特伽等。

②他们认为,工业革命和大众传播造就了一种缺乏历史感、自我意识和义务意识的,只有强烈的欲望和权利意识的平庸者的集合体——大众。

大众的崛起会导致对“有理性、有创造力”的少数社会精英的压迫,从而导致道德的颓废和国家的没落。

(2)对法西斯极权主义的批判

①20世纪30年代以后,大众社会论开始脱离贵族主义立场,成为批判法西斯极权主

义的武器,代表学者是卡尔·曼海姆等。

②曼海姆把产业化、平权化、民主化和大众传媒的发展看作是大众社会产生的基础,他的基本观点是,产业化所带来的功能合理性压抑和剥夺了一般人的思考能力和责任能力,降低了一般大众的“本质合理性”,扩大了大众与精英人物之间的社会距离,这使得一般大众越来越陷于异化感、不安感和绝望感的笼罩之中,容易产生情绪上的躁动。

这种大众情绪如果受到别有用心的精英集团的利用,就会引发极具破坏力的大众行动,德意日法西斯体制的确立就具有这样一种深刻的社会背景。

(3)战后美国的大众社会理论

①二次大战后,美国的密尔斯、李斯曼、孔豪瑟等人主要从大众社会论的立场出发,考察美国现代的各种社会病理现象。

②他们认为,旧中产阶层的衰落和以白领为主的新中产阶层的增大、中间社会群体的衰退、人际关系的淡漠和孤立性、社会权力的集中性、大众传播导致的文化均一性和流动性等,是美国现代大众社会的主要特点,也是现代美国各种社会病理现象产生的重要原因。

(4)对大众社会理论的评价

①大众社会论并不是一个严密的理论体系,而是一种看问题的视角或方法。

这种独特的视角对我们理解现代社会不无帮助,其分析也触及到了现代社会的许多重要问题。

归纳起来说,大众社会理论认为大众社会的成立有六个基本条件:a.产业化的大量生产和大量消费的存在;b.社会的平权化或民主化的发展;c.大众传媒的发达和大量信息、娱乐产品的提供;d.生活水平的全面提高;e.传统的中产阶层的衰退和以白领为主的“新中产阶层”的扩大;f.社会组织中的官僚化的发展。

②大众社会论的一个主要问题是它的精英史观。

它虽然把权力精英作为批判的对象,但又把他们看作是历史的主导者,而大众则是软弱无力、一盘散沙式的存在,只能被动地接受

权力精英的操纵。

3.大众社会论的受众观

(1)主要观点

受众在本质上是一种被动的存在,这是大众社会论的受众观的核心观点。

(2)清水几太郎:拷贝支配的社会

“拷贝的支配”是日本传播学者清水几太郎提出的一个观点,他认为现代社会是一个“拷贝支配”的社会。

而导致这种状况的重要原因是环境的扩大和社会生活的间接化,人们不得不依靠传媒提供的第二手信息,即拷贝来把握环境。

“拷贝的支配”也会转化为“心理的暴力”,这是因为在“拷贝”制作和提供过程中存在着两条“抽象的原理”,即利润原理和政治或宣传原理。

清水几太郎认为,在“拷贝”带有心理暴力性质的强大支配力面前,现代人已经屈服于大众传媒机构的庞大规模和它们的垄断地位;对来自传媒的种种刺激已经放弃了严肃认真的态度,在玩世不恭和无可奈何的心态的主导下而自甘于消极、被动的处境。

他们已经无条件地放弃了自己的批判能力,形成了无思想的划一主义。

(3)对大众社会论受众观的评价

①大众社会论的受众观在提示大众传播的单向性及其社会影响力方面是有说服力的。

他强调了大众传媒对受众和社会生活的潜移默化的影响。

②但是它把受众看做是绝对被动的存在的观点则有失于偏激。

在现代社会,接触大众传播是社会成员的一项重要活动,但并不是全部活动,他们同时还参与着各种能动的社会实践活动,有着丰富的现实社会关系,而这样一些社会关系和实践也必然会对他们接触大众传播产生能动的影响。

二、几种主要的受众观

1.作为社会群体成员的受众观

(1)基本观点

作为社会群体成员的受众观是与大众社会论相对立的一种受众观,认为受众并不是孤立的个人的集合,而是分属于不同的社会集团或群体。

这些集团或群体接触和利用传播媒介,但它们的存在并不以大众传播为前提。

受众对媒介的接触和利用虽然属于个人行为,但这种活动通常受到他的群体归属关系、群体利益和群体规范的制约。

受众在作为社会集团或群体成员行动之际具有能动性:一是“能动的选择”,即有选择地接触那些与自己的群体利益、规范或文化背景相合的传播内容;二是“能动的解释”,即按照自己的政治、经济利益或意识形态来理解或解释大众传播的信息。

这种观点认为大众传播不可能随心所欲地左右受众。

(2)伊里调查

伊里调查是传播学奠基人之一拉扎斯菲尔德等人在1940年为考察大众传播的竞选宣传对选举结果的影响而进行的一次实证调查,这次调查在俄亥俄州的伊里县进行,因此史称“伊里调查”。

伊里调查的结果表明,受众的群体背景或社会背景是决定他们对事物的态度行动的重要因素,这种影响有时甚至超过大众传播的影响。