噎膈中医辨证

- 格式:doc

- 大小:2.57 KB

- 文档页数:2

噎膈中医辩证施治秘方详解噎膈中医辩证施治秘方详解;噎膈,病名。

亦作嗝噎。

《济生方》卷二:“阴阳平均,气顺痰下,嗝噎之疾,无由作矣。

”《内经》中有多种说法。

如隔、鬲、膈中、隔塞、鬲咽。

《备急千金要方》称作噎塞,又名膈噎、噎、膈、膈气。

①指进食受阻,饮食未曾入胃即吐出者。

《医贯》卷五:“噎膈者,饥欲得食,但噎塞迎逆于咽喉胸膈之间,在胃口之上,未曾入胃即带痰涎而出。

”②指饮食隔阻不得下,大便闭结不得出者。

《医学入门》卷五:“饮食不下而大便不通,名膈噎。

”③指反胃。

《丹溪心法》卷三:“翻胃即膈噎,膈噎乃翻胃之渐。

”本病多由忧思郁怒或酒食所伤而致,亦有虚实之分。

《金匮翼》卷三:“噎膈之病,有虚有实。

实者或痰或血,附着胃脘,与气相搏,翳膜外裹,或复吐出,膈气暂宽,旋复如初。

虚者津枯不泽,气少不充,胃脘干瘪,食涩不下,虚则润养,实则疏瀹,不可不辨也。

”因忧思气结,痰气交阻者,治宜解郁化痰,方用启膈散。

津亏热结,失于濡养,治宜滋养津液,方用五汁安中饮加味。

酒色过度,肾阴亏损者,治宜滋补肾阴,方用六味地黄丸。

阴虚火旺,瘀血内结者,治宜滋阴养血,破结行瘀,方用通幽汤。

病程日久,脾虚阳微者,治宜益气健脾,方用补气运脾汤。

噎膈一证,古人发为五噎、五膈及外感噎膈,内伤噎膈。

根据证情不同,又有隔食、格气、梅核膈等。

详见有关各条。

是指吞咽困难,饮食难下,或食入即吐的一类疾病。

西医的食道病变出现以上表现,可参照本证辨证论治。

噎膈治疗的诊断要点吞咽食物时,自觉胸骨前后有梗塞难下之感。

久则饮食难人,甚则食入即吐,形体逐渐消瘦。

X线食道钡餐检查、胃镜检查常可发现食道有关病变。

噎膈治疗的辨证分析本病多由忧思郁怒,酒食所伤而引起。

其病位在食道,属胃气所主。

气滞、痰凝、血瘀是本证的主要病机,属本虚标实之证。

临床辨证应察其虚实。

实者是指气、痰、血三者互结于食道,虚者是属津血日渐枯槁。

一般初期以标实为主,根据气结、痰阻、血瘀的不同,分别进行治疗,但均需加入滋阴养血润燥之品;后期以本虚为主,应根据津血枯涸及阳气衰弱的程度,给予不同的调治。

辨证施治噎膈4则【医案医话】辨证施治噎膈4则祁7工宁广西南宁区7工滨医院中医科(530021)摘要:从临床大量事实来看,就噎膈症的病因-9病机是相当复杂的.治疗”噎膈”病, 必须将病人的主诉-9色,脉,舌象,二便合参,从宏观到微观,丝丝入扣,这是中医理论辨证论治的灵魂.治病原则"调整阴阳,治病缓急,因人因时,因地制宜.”根据判断好的病情,灵活机械,活理用药,”帅其法而不泥其方”,遗药组方,病药合拍,方能取效.关键词:噎膈;中医药疗法;中医肿瘤学;医案.噎膈是由于食管十涩或食管狭窄而造成的,以吞届噎膈之轻症,可单独为病,亦可为膈的前驱表现,故临床统称为噎膈.1噎膈解析西医中的食道癌,贲门失弛缓症,食管憩室,食管炎等疾病,出现吞咽困难及表现,统称”噎膈”范畴.”噎”证之名始于《诸病源侯论》,《诸病源候论?否噎病诸侯》日:”噎者,噎者不通也.”噎有指五噎,即气噎,忧噎,食噎,劳噎,思噎,唐宋以后,始将”噎膈”并称.在病因上《内经》认为本病症与津液及情志有关.如《素问?阴阳别论》日:”三阳结谓之膈".《素问?通评虚实论〉〉:”膈塞闭绝,上下不通,则暴忧之病也”.本病病位在胃,如《灵枢?四时气》日:”饮食不下,膈塞不通,邪在胃脂”.《磁平圣惠方》对其病因进行了确切的描述:”寒湿失宜,饮食乘度或恚怒气逆,思虑伤心,致使阴阳不和,胸膈否塞,故名膈气也."关于其病机,历代医学家有不同的认识,如《临时指南医案?噎膈反胃》提出:”脂管狭隘".《医学心悟? 噎膈》日:”噎膈一证,必从忧愁,积荣积忧,或洒色过度,损伤而成.”并指出”少年少见此证,而惟中衰耗伤者有之."确切的说:”噎膈的发生,以饮食因素较为多见,但是与情志以及久病年老亦有密切关系.”①饮食所伤:嗜洒无度,过食甘肥,食恣食辛辣,可助湿生热,酿成痰浊,阻塞食道,或津伤血燥,失于濡润,食道十涩,均可引起咽下噎膈而成噎膈.另外,饮食精糙,食物发霉即可损伤食道脉络,乂可损伤胃气,气滞血瘀阻于食道而成噎膈.②七情内伤:忧思伤脾,脾伤则气结,运化失肝,肝伤则气郁,气郁则血停,瘀血阻滞食道,致使气滞,痰阻,血瘀郁结食道,饮食噎塞难下面民噎膈.③ 肾阴亏虚:年老体衰,肾阴不足,或纵欲太其,真阴亏损,有虚液竭,食道十涩而成噎膈.噎膈一证与内伤饮食,情志,年老肾亏为主因,所以在治疗噎膈症时知其所由生乂当辨其生之因各不同.因症状所异,方思治之良法,临症若辩证准确,病药恰当,可获椁鼓相应之效.2病案举例例1:孙某,男,72岁,在两年前进食时胸骨后不适,有痈感,异物感,这些症状很轻微,时隐时现,没有作为病情检查.当吞咽困难,咽而即吐,饮食渐退,病情日深时才作检查,诊断为食管癌.因检查晚迟,加之年老体衰,不能做手术治疗,只好中药治疗.经审,脸色宵黑,机体消瘦,精神颓废,吞咽阻梗,胸膈满闷,暧气呕吐,仅依稀粥渡命.舌淡苔白,边有瘀点,脉沉涩合导痰汤加碱.人参12g,代赭石12g旋覆花15g,半M 12g,云苓15g港香6g,』II~l,6g,枳实9g,当归12g,灵芝粉6g(分两次冲服),白豆蔻9g水煎服,每服汤药后,含化七粒六神丸.服药之始,有时药汁呕吐而出,用姜汁伴服,服至第七剂已不再吐,饮食牛奶,稀粥,面条已能顺服.上方去霍香,减去积实3g,代赭石10g,临睡觉时含化一粒紫金锭,调治三个月,呕吐停止饮食由牛奶,米粥渐进为汤泡馍饼,诸证好转,精神振作,舌质略红,苔薄,脉也有力.继用上方加鸡内金6g,山药20g隔日服药,半年后病情稳定,饮食满意,取得了近期效果.例2:贾某,女,55岁,两月前在吃饭过程中偶感到吞咽不适,到医院作消化道胃镜检查加活检,诊断为食道癌,建议手术治疗.由于种种原因,患者及家届拒绝了手术治疗.曾在外医院膨启膈散,通幽汤治疗两周无效,改用抗癌药化学治疗20余天,病情未见好转.余细审其症,时时呕吐粘诞,心烦不安,昼夜不能安睡,气短乏力,舌苔薄白,脉沉缓稍滑.思之,沉脉郁症也,缓者湿痰郁滞也,滑者痰也•合参脉症:肝郁气结,痰光明中医2008 年4 月第23 卷第4 期CJGMCMApril2008.V ol23.4'497' 滞血瘀,治拟:理气活血,化痰散瘀.处方:柴胡9g,半M 12g木通9g,赤芍9g川写9g,桃仁9g,香附9g,宵皮9g,大腹皮9g,桑皮9g,茯苓12g,苏子18g(炒打),甘草9g,水煎服,每日1剂,服用头5付药时,时呕时吐, 第6剂时已不再吐,饮食进稀粥,面条皆可,治疗一个半月,食欲大增,还可以吃馒头.服药问,每日食用苧养9枚,(必须用黄泥裹烧熟食)分3次,每饭后细嚼慢咽3枚,(苧养乃治五膈之良药,汪机日:”能毁铜,治五种噎膈").该病列治疗3个月后,诸症渐失.”启膈散”乃为通噎膈开火之剂,本患者脉见沉,沉乃气郁尤其,当以行气,所以采用王活任的”癫狂梦醒汤”有较强的解郁化痰之功.方中:柴胡,香附,宵皮理气,有陈皮,半U,桑皮,苏子化痰,佐以桃仁,赤芍,木通活血通利,外加川写,能升能降,芳香走窜,为血中气药加云苓者,痰饮内停比用之品,故加减成方用于气滞血瘀,痰郁共有之症,效果明显.例3:吴某,男,68岁,长期吞咽受阻,饮食不下,直到支持不下,到医院检查,一诊断为贲门失弛缓症,二诊为食道癌,建议手术治疗,由于家境经济状况不佳,求图中药,渴望延年.细审,面色眺白,精神疲惫,形寒思:阴虚及阳,脾肾阳微,饮食无以受纳和运化,浊气上逆,因而吞咽受阻,饮食不下,口吐诞沫.脾肾衰,阳气衰微,气化功能丧失,寒湿停滞,面色胱白,形寒气短,面浮肢肿而便浦,舌质淡,苔白,脉细弱,为气虚阳微之症.先服用药物(础砂0.6g冰片0.1g,硼砂3g,W石6g,沉香2g)等,组成的药1g含服,有利于食药顺行. 每服汤药前1个小时服用此药,待吐出粘液时再服用汤药.先用温脾益气之剂以救后天生化之源:人参9g,黄茂15g,白术9g,云苓9g,半U 12g,陈皮9g,赭石30g,旋覆花15g,生姜30g,水煎服.服药8剂后不吐,饮食仅少有不适,脉稍有力.更方:熟地18g,山萸肉12g,当归9g,枸杞子18g,鹿角胶18g件冲),肉桂6g, 附子6g,杜仲12g,菟子丝12g,当归12g,白术9g,云苓12g,巴戟天9g,水煎服,方药共奏,滋阴温补肾阳脾土两个月的治疗,面浮肢肿已消,饮食软稀饭,无有不舒之感,前后调治4个月,体重增加,日常生活较为理想. 例4:威某,男,53岁,黑山安人,2个月前感到废乏劳倦,右上身前后不适,有时肋部有痈感,胸闷口十,经胃镜检查为食道癌,彩超检查提示,肝脏内有大小不等的结节,食道癌肝转移,病情严理,已失去手术治疗的机会,经化疗效果不理想,确定中药治疗.经查:噎呃逆,食后痈胀,肋痈引背拒按,大便于,舌质紫暗有有瘀点,瘀斑,苔白,脉弦涩.细分析:肝气郁滞,疏泄之职,故有肋痈,走窜引背,腹部胀痈,瘀血阻络,气机郁滞,按压使气机更加阻滞,故疼通而拒按也,兼有脾胃虚弱,可见,饮食不振,倦怠乏力,大便时浦时十,舌质瘀消积.方用复活血汤合大黄鹿虫丸加减:柴胡12g, 当归9g,桃仁12g,红花9g,B虫9g,穿山甲9g(炮),天花粉12g,十地黄15g大黄12g,牡蛎12g,鳖甲15g,醋煎服,每日1剂.服完8剂瘀质大下,一天下夜,泻下停止,顿觉全身疲倦之极,肋不痈,不拒按,呃逆停,知其"邪祛下虚也.”随用《太平惠民和剂局方》人参弊病甲汤加减3剂,始觉平绪',将前汤剂”复元,大黄和剂” 改为丸剂,每服18克,1日3服,兼服三七,鸡内金,瓦楞子,刺茨藜,蟹扑组成.自制胶襄,先后调治3个月,饮食正常,经复诊:肝体肿瘤及贲门瘤体均缩小,治疗效果理想.医学之要,始而论证,继则化法,再次论方,法随证立,方依法制.总之,通过对噎膈治疗组方配伍的分析,旨在加深对方剂配伍理论的理解和认识,提高辨证论治的水平,更好地应用于临床.(收稿日期:2008-01 —18)广州中医药大学大学生社团举行纪念"3?17中国国医节"活动![本刊讯]79年前的3月17日,全国中医界同仁在上海高呼”中国医药万岁”之口号, 庆祝反对”取消中医案"的胜利,而每年的3月17日被确认为”中国医药节”.在今年”国医节”来临之前后, 广州中医药大学大学生各社团,纷纷举行专家科研讲座,国医药专题讲座,图片展览,表决心签名活动,献爱心送小礼物活动,议诊,咨询活动,骑自行车环游十高校宣传活动,以宣传中医药,纪念中国国医节,弘扬中医药文化. 据悉,中国中医药现代远程教育杂志为了配合这次纪念活动,专门给大学生们赠送了500本杂志和数万张中医药宣传日历卡片,还给其中的一个学生社团提供了数千元的活动经费,杂志社在3月17日晚专门派专家到广州中医药大学举办《中医药论文写作和投稿技巧》讲座,以实际行动纪念中国国医节,受到了大学生的热裂欢迎和称赞.(舞阳文竹1。

噎膈(食道癌、贲门癌)的辨证论治噎膈是中医病名,临床上以吞咽困难,饮食难下,纳而反出为主症。

包括西医学的胃、食道部位的病变,如食道癌、贲门癌、胃癌、食道憩室、贲门痉挛、食道炎等。

由于病程先后阶段的不同,辨证当察其标本虚实。

初期以标实为主,又须分清气、血、痰三者的主次,后期以本虚为主,应辨别阴津枯竭和气虚阳微的不同。

实者当理气、化痰、行瘀;虚者宜滋阴润燥或温补中阳。

虚实兼见,标本同病,根据轻重主次,予以攻补并施。

按语:(1)上列证型是本病演变的先后阶段,一般来说,初起多邪实,中期为邪实正虚,末期多正虚。

临证时必须联系贯通,灵活掌握,不能拘泥一法。

(2)本病包括了食道、胃的功能性和器质性病变,故早期明确诊断、确定治疗方法至为重要。

凡中年以上患者,临床表现持续性、进行性吞咽有异物感或梗阻不顺、饮食难下、甚则食入易吐出者,应积极采取必要的现代医疗仪器检查,以排除恶性病变。

(3)制马钱子粉治疗食道癌有良好疗效,是河南中医大夫治疗一切癌症、肿瘤、结节病的必用之药!制马钱子粉装胶囊,每天一粒,或者早晨吃一粒,晚上吃一粒,可以长期服用。

制马钱子有毒,以毒攻毒是中医药传统理论。

有毒的中药力量宏大,其神奇疗效是一般中药所无法比拟的!(4)食道癌、贲门癌、胃癌,其恶性肿瘤表面有毒性的分泌物,特别是食道癌肿瘤表面的恶性分泌物,能够影响食物的顺利通行。

长期的临床发现:中成药康复新液、鲜竹沥口服液具有抗癌消除癌症并由减少肿瘤表面分泌物的作用。

所以康复新液和鲜竹沥口服液是怎么治疗这类癌症的必用之品!康复新液、鲜竹沥口服液必须大量服用,康复新液可以每天服用100毫升左右,鲜竹沥口服液每天服用不少于240毫升!(5)开关散的作用不可小觑!文章后面有详细介绍其用法。

只有(饮食通道(食道、贲门、胃))关口通畅,能吃下饭,癌症病人才能有营养支持,才能生存!脾胃为后天之本也!(6)壁虎、三七治疗食道癌胃癌有良好作用!一般我都用壁虎粉、三七粉,冲服。

噎膈病证的定义鉴别诊断辨证论治噎膈是由于食管干涩,食管、贲门狭窄所致的以咽下食物梗塞不顺,甚则食物不能下咽到胃,食人即吐为主要临床表现的一类病证。

噎即梗塞,指吞咽食物时梗塞不顺;膈即格拒,指食管阻塞,食物不能下咽到胃,食人即吐。

噎属噎膈之轻证,可以单独为病,亦可为膈的前驱表现,故临床统称为噎膈。

本病发病年龄段较高,多发于中老年男性,目前尚属难治之证。

因此,中老年人如出现原因不明的进食障碍时,应及早就诊,进行相关检查,以明确诊断,早期治疗。

《内经》认为本病证与津液及情志有关,如《素问•阴阳别论篇》日:“三阳结谓之膈。

”《素问•通评虚实论篇》日:“膈塞闭绝,上下不通,则暴忧之病也。

”并指出本病病位在胃,如《灵枢•四时气》日:“食饮不下,膈塞不通,邪在胃脱。

”《太平圣惠方•第五十卷》认为:“寒温失宜,食饮乖度,或恚怒气逆,思虑伤心致使阴阳不和,胸膈否塞,故名膈气也。

”《景岳全书•噎膈》曰:“噎膈一证,必以忧愁思虑,积劳积郁,或酒色过度,损伤而成。

”并指出:“少年少见此证,而惟中衰耗伤者多有之。

”对其病因进行了确切的描述。

关于其病机历代医家多有论述,如《医学心悟•噎膈》指出:“凡噎膈症,不出胃脱干稿四字。

”《临证指南医案•噎膈反胃》提出:“皖管窄隘。

”西医学中的食管癌、贲门癌,以及食管炎、贲门痉挛、食管憩室、弥漫性食管痉挛等疾病,出现吞咽困难等噎膈表现时,可参考本节辨证论治。

【病因病机】噎膈的病因主要为七情内伤,饮食所伤,年老肾虚,脾胃肝肾功能失调等。

1.七情失调导致噎膈的七情因素中,以忧思恼怒多见。

忧思伤脾则气结,脾伤则水湿失运,滋生痰浊,痰气相搏;恼怒伤肝则气郁,气结气郁则津行不畅,瘀血内停,已结之气,与后生之痰、瘀交阻于食管、贲门,使食管不畅,久则使食管、贲门狭窄,而成噎膈。

如《医宗必读•反胃噎塞》说:“大抵气血亏损,复因悲思忧恚,则脾胃受伤,血液渐耗,郁气生痰,痰则塞而不通,气则上而不下,妨碍道路:饮食难进,噎塞所由成也。

中医关于“噎膈”的临证备要

一、重视顾护津液及胃气

1.膈的病位在食道,属胃所主,与肝、脾、肾密切相关。

阴津亏耗是膈之本,胃气衰败为其常见转归。

2.临证必须明辨标本虚实,并处理好治本与治标的关系。

本虚包括阴虚、气虚、阳虚,标实可表现为气滞、痰阻、血瘀,临床更有顽症瘀结成毒者。

治疗常需标本同治,虚实两顾,治疗过程中要时刻以顾护津液及胃气为中心

二、辨清气痰瘀毒病机主次

1.膈的病机复杂,多为气、痰、瘀交结,阻隔于食道、贲门所致,常易化热伤阴,或酿生瘀毒,治疗应重视处理好气滞、痰阻、血瘀以及瘀毒的关系。

2.若气机阻滞,胸膈痞满者,酌用积实、陈皮、香附、莱子等顺气和胃。

3.若顽痰凝结、酌用浙贝母、海藻、昆布、牡蛎、海蛤壳、瓦楞子等以化痰消积。

4.若久病瘀结,的用三棱、莪术、丹参、桃仁、红花活血化瘀,或配合全蝎、蜂房、蜈蚣、鳖甲、壁虎、蟾皮搜剔散结。

5.若瘀结成毒者,加白花蛇舌草、山慈菇、半枝莲、山豆根、白英等清热解毒。

6.若食道狭窄,吞咽困难者,可加青黛、硼砂、硇砂、冰片

等对藕粉冲服破坚;若食道拘挛者,加威灵仙、白芍、甘草等缓急。

三、及早检查,确定病性

喧膈的病变范围较广,应及早做相关检查,明确疾病的性质,如食管痉挛属于功能性疾病,食管炎、贲门炎属于炎症性疾病,食管癌、贲门癌则为恶性肿瘤。

这三种情况疾病性质不同,治疗方法不同,预后转归也不同,须把握病性,区别对待。

中医关于“噎膈”的诊断与鉴别诊断

一、诊断

1.轻症患者主要表现为胸骨后不适、烧灼感或疼痛,食物通过有滞留感或轻度梗阻感,咽部干燥或有异物感。

重症患者见持续性、进行性吞咽困难,咽下梗阻,食入即吐,吐出黏液或夹白色泡沫,严重时伴有胸骨后或背部肩胛区持续性钝痛。

2.常伴有胃脘不适、精神疲惫、肌肤甲错等,表现为进行性消瘦,形体枯槁,大肉尽脱,或出现水肿胀满等。

3.患者可有情志不畅、酒食不节、进食霉变食物等病史。

常见于年老体弱或久病患者。

4.上消化道造影检查、内镜及组织病理学检查、食管脱落细胞检查、胸部CT或MRI检查等有助于本病的诊断。

二、鉴别诊断

1.反胃

两者皆可有食入即吐的症状。

膈的基本病机为气、痰、瘀交结、阻隔于食道、贲门;反胃的基本病机为脾胃衰败,胃中无火,难于腐熟食入之谷物。

膈主要表现为吞咽困难,食不能下,旋食旋吐,或徐徐吐出;反胃无吞咽障碍,饮食可下,食在胃中,宿食不化,常表现为朝食暮吐,暮食朝吐,吐尽方舒

2.梅核气

两者均有咽中不舒感,但噎膈主要表现为吞咽困难,食不能

下,旋食旋吐,或徐徐吐出;梅核气主要表现为自觉咽中有异物感,吐之不出,咽之不下,但饮食咽下顺利,无噎塞感。

噎膈是气、痰、瘀交结,有形之邪阻隔于食道、贲门所致;梅核气是气郁痰阻,无形之邪阻结于咽部所致。

20.噎膈辨证论治是指吞咽食物梗噎不顺,饮食难下,或纳而复出的病证。

释义噎——噎塞,指食物下咽时噎塞不顺膈——为格拒,指食物不能下咽到胃,食入即吐关系——噎可单独出现,也可以是膈的前驱症状——噎为膈之始,膈乃噎之渐膈证皆有噎证这一阶段,但非所有的噎证皆发展为膈证历史沿革1.关于病名:首见于《内经》,称“隔”(古隔同膈)。

隋唐医家多将噎膈病分而论之,巢元方《诸病源候论》分为五噎:气噎、忧噎、食噎、劳噎、思噎与五膈:忧、恚、气、寒、热膈。

至宋代严用和在《济生方》中首先提出噎膈病名,后世医家沿用至今。

2.关于病因病机:《素问·阴阳别论》:“三阳结,谓之膈”《素问·通评虚实论》:“膈塞闭绝,上下不通,则暴忧之病也。

”指出了发病脏腑与大肠、小肠、膀胱有关,精神因素对本病的影响较大。

宋严用和的《济生方》指出饮食、酒色、年龄均与本病有关:“倘或寒温失宜,食饮乖度,七情伤感,气神俱忧……结于胸膈则成膈,气流于咽嗌,则成五噎。

”元·朱丹溪《脉因证治·噎膈》指出:“血液俱耗,胃脘亦槁”清·李用粹《证治汇补·噎膈》:认为噎有气滞者,有血瘀者,有火炎者,有痰凝者,有食积者,虽有五种,总归七情之变叶天士《临证指南医案·噎膈反胃》:指出噎膈的病机为“脘管窄隘”。

3.关于治疗脉因证治提出“润养津血,降火散血”的治疗大法。

张景岳《景岳全书·噎膈》注重从脾肾治疗:“凡治噎膈大法,当以脾肾为主。

……治脾者,宜以温养,治肾者宜从滋润,舍此二法,他无捷径也。

”《证治汇补·噎膈》提出“化痰行瘀”法《杂病源流犀烛·噎膈反胃关格源流》:“治法始终养血润燥为主,而辛香燥热之品,概勿轻下。

”范围食道恶性病变——食道癌、贲门癌、胃底癌食道良性病变——贲门痉挛、食道贲门失弛缓症、食道炎、食道狭窄、食管憩室、食管裂孔疝食管周围器官病变——纵隔肿瘤、主动脉瘤、心脏增大等压迫食管其它——胃神经官能症病因病机一、病因1.饮食不节嗜酒无度,过食肥甘辛香燥热之品→胃肠积热,津液耗伤,痰热内结→阻塞食道→ 噎膈饮食过热、过快,事物过于粗糙,常食发霉之物→损伤食道、胃脘→痰瘀互结→食道狭窄→噎膈2.七情内伤忧思→伤脾→脾伤气结→水湿内→生痰浊恼怒→伤肝→气机郁滞→血行不畅→痰、气、瘀互结于食道→3.久病年老胃痛、呕吐日久不愈→饮食减少→气血化源不足→胃脘枯槁年老体衰→精血亏损→气阴渐伤→津气失布→痰气瘀阻二、病机1.基本病机——痰、气、瘀交阻于食道、胃脘,以致食道狭窄关2.病位——食道,属胃气所主。

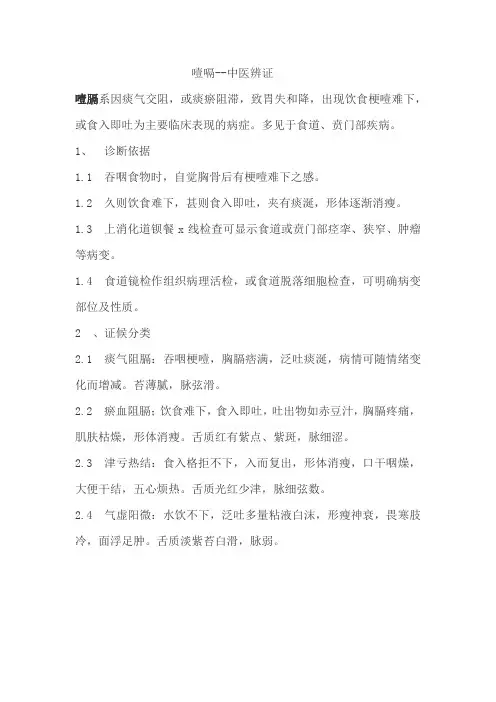

噎嗝--中医辨证

噎膈系因痰气交阻,或痰瘀阻滞,致胃失和降,出现饮食梗噎难下,或食入即吐为主要临床表现的病症。

多见于食道、贲门部疾病。

1、诊断依据

1.1 吞咽食物时,自觉胸骨后有梗噎难下之感。

1.2 久则饮食难下,甚则食入即吐,夹有痰涎,形体逐渐消瘦。

1.3 上消化道钡餐x线检查可显示食道或贲门部痉挛、狭窄、肿瘤等病变。

1.4 食道镜检作组织病理活检,或食道脱落细胞检查,可明确病变部位及性质。

2 、证候分类

2.1 痰气阻膈:吞咽梗噎,胸膈痞满,泛吐痰涎,病情可随情绪变化而增减。

苔薄腻,脉弦滑。

2.2 瘀血阻膈;饮食难下,食入即吐,吐出物如赤豆汁,胸膈疼痛,肌肤枯燥,形体消瘦。

舌质红有紫点、紫斑,脉细涩。

2.3 津亏热结:食入格拒不下,入而复出,形体消瘦,口干咽燥,大便干结,五心烦热。

舌质光红少津,脉细弦数。

2.4 气虚阳微:水饮不下,泛吐多量粘液白沫,形瘦神衰,畏寒肢冷,面浮足肿。

舌质淡紫苔白滑,脉弱。

噎膈(中医)的治疗方法和用药【证治方药】(一)气郁不畅1,临床表现:吞咽梗塞,噎食不利,胸膈胀痛痞满,胀甚于痛,或嗳气多,偶有食物反流,精神抑郁或烦劳紧张后症状加重。

舌苔薄白,脉沉细或沉弦。

2,病因病机:忧思伤脾,郁怒伤肝,气郁不畅,胃气不和。

3,治法:理气解郁。

和胃降逆。

4,方剂:香附旋覆花汤(《温病条辨》)合半夏厚朴汤(《金匮要略》)。

药物:香附10g,旋覆花10g(包),法半夏10~15g,陈皮5~l0g,苏叶10g,茯苓10~15g,厚朴5~10g,生姜5~10g。

方义:香附、厚朴理气降逆,旋覆花、苏叶、生姜和胃通降,半夏、陈皮、茯苓凋中化痰。

加减:胸膈胀痛甚者,苏叶易苏梗,加降香,川楝子、郁金,理气止痛。

呕吐甚者,加代赭石、竹茹、黄连:吞酸、烧心、口苦者,加黄连、吴蓖、白芍,降逆止呕。

大便秘结者,加生大黄(后下)、全瓜萎通下。

5,变通法:呕吐甚者,用旋覆代赭石汤(《伤寒论》)合苏叶黄连汤(《温热经纬》)。

著肺胃不降,气火上郁,食入噎阻暖气,大便不爽,可用轻剂清降,如枇杷叶、杏仁、郁金、瓜蒌、苏子、降香、山栀等(《临证指南医案》)。

(二)痰气交阻1,临床表现:吞咽梗阻,胸膈痞满疼痛,暖气呃逆,呕吐痰涎或食物,口干咽燥,大便秘结,形体逐渐消瘦。

舌质偏红。

苔薄腻或黄腻,脉弦精或弦细。

2,病因病机:肝气犯胃。

胃失和降:脾气不健,痰湿中阻。

痰气交阻,饮食不下。

3,治法:开郁理气,化痰润燥。

4,方剂:启膈散(《医学心悟》)加减。

药物:沙参15g,茯莓15g,丹参15~30g。

川贝母10g。

郁金10g,砂仁壳5~10g<后下),荷叶蒂10g,杵头糠10g。

方义:郁金、砂仁壳开郁理气,沙参、丹参润燥养阴、化瘀止痛,杵头糠、荷叶蒂和胃降逆、启膈止呕,茯苓健脾和胃。

加减。

津伤便秘者。

加生地、麦冬、玄参。

增液通便:气虚乏力者,加党参、太子参,益气健脾:胸膈疼痛甚者,加降香、檀香理气止痛一呕吐、呃逆者,加旋覆花、代赭石、黄连、竹茹,止呕降逆。

噎膈的中医治疗噎膈系指吞咽梗阻,饮食难下,纳而反出的一类疾病。

分别言之,噎指吞咽之时,梗噎不顺;膈为胸膈阻塞,饮食不下,或食入即吐。

根据临床所见,噎证常为膈证的前驱现象,膈证多属噎证的严重后果,或噎与膈同时并见;因此,合称噎膈。

正如张石顽《千金方衍义》所说:“噎之与膈,本同一气,膈证之始,靡不由噎而成”噎膈的形成,《内经》首先指出与人身之津液有关,如《素问・阴阳别论】说:“三阳结谓之膈。

”又认为与精神因素有关,如《素问・通评虚实论》说:“膈塞闭绝,上下不通,则暴忧之病也。

”继后《济生方·噎膈》又提出“饮食乖度”;《景岳全书》则谓“饮酒过度”,“少年少见此症”,等等。

这些看法迄今仍有一定参考价值。

病因病理1、忧思恼怒忧思伤牌,脾伤则气结,气结则津液不能输布,反聚成痰。

恼怒伤肝,肝伤则气郁,气郁则血液不能畅行,积而为瘀。

乃致痰气交阻,瘀结食道,阻塞胃脘,以致饮食难以下行,水精不能布散,久则化源不足,津液干枯,上下不得通利。

《临证指南医案・噎膈反胃》说:“噎膈之证必有瘀血、顽痰、逆气阻膈胃气。

”2、酒食所伤酒食助湿生热。

若嗜酒无度,又多进食肥甘之品则易酿成痰浊;若恣食辛香燥热等物,则易致律伤血燥。

前者使食道窄隘,后者使咽管干涩,均能妨碍咽食而发生噎膈。

《临证指南医案・噎膈反胃》谓:“酒湿厚味,酿痰阻气。

”《医碥・反胃噎隔》说:“酒客多噎膈,饮热酒者尤多,以热伤津液,咽管干涩,食不得入也。

”即包括了上述两个方面。

3、其他因素胃病日久,迁延不愈,或气滞血瘀互结,或热伤胃阴,痰瘀阻滞以及年老体衰,气血亏损,胃气不充,痰瘀气阻,亦可酿成本病。

本证的病位在于食道,属胃气所主。

《古今医案按》引叶天士“食管窄隘使然”之说,即明确指出噎膈的基本病理改变为食道狭窄,本病初期,多属邪实,因气滞、痰阻、血瘀三者交互搏结于食道、胃脘,阻塞了通降之道,而致上下膈塞不通,久则气郁化火,津反成痰,津液亏损,阴血耗竭,气血生化乏源,故后期则由实转虚,由于阴津日益枯槁,以致胃府失于濡养,若病情继续发展,阴损及阳,胃气虚败,脾阳不振,可表现气虚阳微的危重衰竭现象。

噎膈中医临床治疗最佳方噎膈中医临床治疗最佳方;噎膈是指食物吞咽受阻,或食入即吐的一种疾病。

噎膈多见于高年男子。

噎与膈有轻重之分,噎是吞咽不顺,食物哽噎而下;膈是胸膈阻寒,食物下咽即吐。

故噎是膈的前驱症状,膈常由噎发展而成。

西医中的食道炎、食道狭窄、食道溃疡、食道癌及贲门痉挛等均属本病范畴。

噎膈- 症状表现噎膈噎是指吞咽之时,梗噎不顺;膈是指胸膈阻塞,饮食不下。

噎可单独出现,但可以是膈的前驱症状,临床常噎膈并称。

当辨清其性质,对治疗有重要作用。

1、吞咽梗阻,胸隔痞闷隐痛,大便艰涩,口干咽燥,形体逐渐消瘦,舌红,苔白腻,脉弦细者,是痰气交阻之噎膈。

肝气郁结,兼有痰湿内阻,气郁不畅,痰气交阻于胸隔故噎隔。

2、胸隔疼痛,食不得下而复吐出,甚则水饮难下,大便坚如羊矢,或吐咖啡色液体,形体消瘦,肌肤枯燥,舌红少津,或见瘀斑,脉细涩者,是瘀血内结之噎隔。

瘀血内阻于食管,气机升降失司,故噎隔。

3、胸隔疼痛,饮食不下,面色晄白,形寒气短,泛吐清涎,面浮,足肿,舌淡少津,脉沉细弱者,是阳虚气衰之噎膈。

久病阴阳互损,中气衰败,升降失司故噎膈。

噎膈- 病因病机噎膈可造肝郁本病的发生,多由忧思恼怒、饮酒嗜辛、劳伤过度,导致肝郁、脾虚、肾伤,形成气郁、血瘀、痰凝、火旺、津枯等,一系列病理变化所致。

其病变部位,虽然主要在食道和胃,但与肝、脾、肾等脏的功能失调有密切关系。

1、忧思郁怒,痰气交阻:忧思伤脾,脾伤则气结,以致运化失调,津液不布,聚而成痰。

恼怒伤肝,肝伤则气郁,使疏泄失职,血行不畅,积而成瘀。

痰瘀阻寒食道。

饮食难以下行,久之精微不能生化,津液日益干涸,上下不得流通,而成噎膈。

徐灵胎指出:“……噎膈之症,必有瘀血顽痰逆气,阻膈胃气。

”指出了构成本病的主要病机。

2、饮食不节,痰热瘀结:饮酒过多,或恣食辛躁之品,久而积热消阴,津伤血少,痰热瘀结,致使食管干涩,食道狭窄而发为噎膈。

病变补起,损伤胃津,继而则肾阴受损,且可由阴损而致阳衰,成为气虚阳微之证。

中医关于“噎膈”的辨证要点

一、辨病性的虚实

1.病之初期,多以实证为主,有情志失调和饮食不节之别。

久病多为本虚标实,虚中夹实之证。

2.本虚与脾肾亏虚,津液枯稿,不能濡养,或阳虚失于温煦有关;标实为气滞、痰凝、血瘀或瘀结成毒,阻隔于食道、贲门,致使哽噎不顺,饮食难下或食而复出。

二、辨病理的属性

1.大凡由忧思恼怒等引起,出现吞咽之时梗噎不顺,胸胁胀痛,情志抑郁时加重,属气郁;

2.如有吞咽困难,胸膈痞满,呕吐痰涎,属痰湿;

3.若饮食梗阻难下,胸膈疼痛,固定不移,面色晦暗,肌肤甲错,属血瘀;

4.若病情进展迅速,膈症状日益加重,吐出黏液或夹白沫,体重减轻,甚至大肉陷下者,多为瘀结成毒。

2012-8-5 10:00 疑难病例讨论记录

讨论时间:2012-8-5 9:00

主持人:崔承森副主任医师

参加人员:崔承森副主任医师陈庆录主治医师赵雷主治医师冯建军住院医师谢博恒住院医师王法信住院医师朱春阳住院医师

讨论意见:

冯建军住院医师汇报病例(略)

王法信住院医师

患者老年男性,因进行性吞咽困难2月余收住院。

院外行纤维镜检查示:食管癌中医诊断为:噎膈(痰气交阻)西医诊断:胸中段食管癌。

患者既往有高血压,糖尿病史,入院心电图室部分T波改变,已请内科医师会诊,同意我科诊疗方案,应积极争取手术机会,提高病人生活质量。

赵雷主治医师

本病病位在食管,属胃气所主,基本病理改变为食管狭窄,发病机制与胃、脾、肝、肾等脏腑有密切关系。

本病以气滞、痰凝、血瘀为标,正气亏虚为本。

常因忧思伤脾,导致脾伤气结,津液不能输布,遂聚成痰,痰气交阻食道;或因郁怒伤肝,肝郁气滞,血行不畅,久而成瘀,阻塞食道;或因嗜酒无度,多食肥甘,酿成痰浊致使食道狭窄;也可因恣食辛辣香燥等物,津伤血燥导致咽管干涩。

久病之后,胃津亏耗,损及肾阴,阴损及阳,阴阳耗竭,病情危重。

陈庆录主治医师本患者吞咽时有梗塞感,胸脘痞满,情绪不舒时可加重,泛吐痰涎,口干咽燥,暖气呃逆。

苔薄腻,舌质偏红,脉弦细而滑。

属痰气交阻。

痰气交阻,食道不利,则见吞咽时有梗塞感,胸脘痞满,情绪不舒时可加重,泛吐痰涎;痰气交结之后,津不上承,或郁热伤津,故有口干咽燥;暧气呃逆为胃气上逆之象;苔薄腻,舌质偏红,脉弦细而滑为气郁痰阻,兼有郁热之象。

应给予理气解郁,润燥化痰。

应用启隔散加减丹参9克郁金9克砂仁3克北沙参9克川贝3克茯苓12克荷叶蒂5只瓜萎12克陈皮6克夏枯草9克随症加减:呕吐痰涎、暖气呃逆甚者,加用旋覆花12克、代赭石30克、竹茹9克、姜半夏9克、柿蒂6克,以加强化痰止呕之功。

崔承森副主任医师(一)食管癌在中医上的辨证主要在于辨病位、辨虚实、辨在噎在嗝。

1.辨病位本病病在食管,但与脾、胃、肝、肾密切相关。

一般而言,吞咽困难,梗阻不顺,胸膈憋闷,随情志变化而有所增减者,病在食道、胃、肝;食物难下,艰涩不顺,形体消瘦,口咽干燥,舌红少津者,病在食道、肝与肾;病变日久,吞咽困难日重,呕吐清水,面白肢冷,病在食道、脾与胃。

2.辨虚实食管癌早期偏气结,血瘀未甚,多表现为邪实正不衰;中期津伤热结,痰瘀交阻,表现为虚实夹杂;后期阴津枯竭,气血两伤,多表现以虚为主。

3.辨在噎在嗝噎以食物吞咽受阻为特征。

嗝是由噎逐渐发展而成,食物嗝拒不下,由不能咽下食物发展到不能咽下流质饮食,伴有恶病质等全身衰竭症状。

(二)

1.食管癌的病因病理主要体现在气、瘀、痰、毒、虚五字,临床症状表现为噎、吐、痛、梗、虚。

临证应注意辨证论治,灵活选药。

2.食管癌为本虚标实之证,治法重点为扶正培本,尤以健脾补肾为先,针对标实,重在活血化瘀,化痰软坚。

3.食管癌患者多有胃气不降之证候,故临床治疗需多注意应用通肺降逆安冲之品。

4.对有手术指证的患者应及早手术。