4_现代控制理论与智能控制基础-模糊逻辑控制

- 格式:ppt

- 大小:2.38 MB

- 文档页数:95

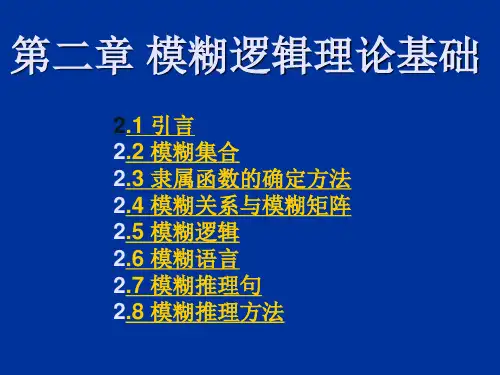

模糊逻辑控制及其应用研究生现代控制工程教案人工智能控制教学讲义2018/8/4 1 模糊逻辑控制及其应用(选修)上海交通大学谢康林2003-2004学年第1学期2 教学内容一、绪论二、模糊逻辑及其理论基础三、模糊逻辑控制工作原理四、模糊逻辑控制器五、模糊逻辑控制系统设计六、数字单片机模糊逻辑控制技术的应用七、模糊逻辑控制软件开发工具八、模糊逻辑控制集成电路和模糊计算机3 教学时数及参考书目 36 学时教学参考书: 1. 模糊逻辑控制技术及其应用窦振中编著北京航空航天大学出版社 2. 补充材料4 第一章绪论第一章绪论5 第一章绪论第一章绪论 1 1- - 1 模糊逻辑的发展 1- - 2 模糊逻辑与计算机 1- - 3 模糊逻辑与人工智能 1- - 4 模糊逻辑技术中的几个问题8 模糊逻辑 ----- 糊逻模辑::对二值逻辑的扩充。

关键的概念是是渐变的隶属关系。

一个集合可以有部分属于它的元素;((渐变))一个命题可能亦此亦彼,存在着部分真部分伪。

((不完全确定))9 模糊逻辑模糊逻辑是通过模仿人的思维方式来表示和分析不确定、不精确信息的方法和工具。

模糊逻辑本身并不模糊,它并不是模糊的逻辑,而是用来对模糊(现象、事件)进行处理,以达到消除模糊的逻辑。

10 常规集合模糊逻辑的数学基础:通过模糊集合来工作的。

----- 常规集合::集合中的对象关系被严格划分为0 或1,,不存在介于两者之间的对象。

(1--- 完全属于这个集合; 0--- 完全不属于这个集合。

))11 模糊集合 ----- 模糊集合::允许在一个集合部分隶属。

对象在模糊集合中的隶属度: 可为从0 - 1 之间的任何值。

即可以从不隶属到隶属逐步过渡。

12 模糊逻辑技术的发展二、模糊逻辑技术的发展和现状 1960 年柏克莱加州大学电子工程系扎德((L.A.Zadeh))教授,提出模糊的概念。

1965 年发表关于模糊集合理论的论文。

1966 年马里诺斯((P.N.Marinos))发表关于模糊逻辑的研究报告。

模糊控制介绍附件:一、模糊控制概况模糊逻辑控制(Fuzzy Logic Control)简称模糊控制(Fuzzy Control),是以模糊集合论、模糊语言变量和模糊逻辑推理为基础的一种计算机数字控制技术。

1965年,美国的L.A.Zadeh创立了模糊集合论;1973年他给出了模糊逻辑控制的定义和相关的定理。

1974年,英国的E.H.Mamdani 首先用模糊控制语句组成模糊控制器,并把它应用于锅炉和蒸汽机的控制,在实验室获得成功。

这一开拓性的工作标志着模糊控制论的诞生。

模糊控制实质上是一种非线性控制,从属于智能控制的范畴。

模糊控制的一大特点是既具有系统化的理论,又有着大量实际应用背景。

模糊控制的发展最初在西方遇到了较大的阻力;然而在东方尤其是在日本,却得到了迅速而广泛的推广应用。

近20多年来,模糊控制不论从理论上还是技术上都有了长足的进步,成为自动控制领域中一个非常活跃而又硕果累累的分支。

其典型应用的例子涉及生产和生活的许多方面,例如在家用电器设备中有模糊洗衣机、空调、微波炉、吸尘器、照相机和摄录机等;在工业控制领域中有水净化处理、发酵过程、化学反应釜、水泥窑炉等的模糊控制;在专用系统和其它方面有地铁靠站停车、汽车驾驶、电梯、自动扶梯、蒸汽引擎以及机器人的模糊控制等。

二、模糊控制基础模糊控制的基本思想是利用计算机来实现人的控制经验,而这些经验多是用语言表达的具有相当模糊性的控制规则。

模糊控制器(Fuzzy Controller,即FC)获得巨大成功的主要原因在于它具有如下一些突出特点:模糊控制是一种基于规则的控制。

它直接采用语言型控制规则,出发点是现场操作人员的控制经验或相关专家的知识,在设计中不需要建立被控对象的精确数学模型,因而使得控制机理和策略易于接受与理解,设计简单,便于应用。

由工业过程的定性认识出发,比较容易建立语言控制规则,因而模糊控制对那些数学模型难以获取、动态特性不易掌握或变化非常显著的对象非常适用。

08自动化(一班)朱伍080308018自动控制技术在生产过程领域发挥着巨大作用. 由于生产过程迅速向着大型化、连续化的方向发展,于是出现了一些比较新的控制方法[1 ] ,笔者就此作一简要介绍.1 智能控制( Intelligent Cont rol)智能控制是人工智能和自动控制的结合物,是一类无需人的干预就能够独立地驱动智能机器,实现其目标的自动控制. 智能控制的注意力并不放在对数学公式的表达、计算和处理上,而放在对任务和模型的描述,符号和环境的识别以及知识库和推理机的设计开发上. 智能控制用于生产过程,让计算机系统模仿专家或熟练操作人员的经验,建立起以知识为基础的广义模型,采用符号信息处理、启发式程序设计、知识表示和自学习、推理与决策等智能化技术,对外界环境和系统过程进行理解、判断、预测和规划,使被控对象按一定要求达到预定的目的. 智能控制的理论基础是人工智能,控制论,运筹学和系统学等学科的交叉,它的主要特点是: (1) 同时具有以知识表示的非数学广义模型和以数学模型表示的混合控制过程; (2) 智能控制的核心在高层控制,即组织级,它的主要任务在于对实际环境或过程进行组织; (3) 系统获取的信息不仅是数学信息,更重要的是文字符号、图像、图形、声音等各种信息。

智能控制正处于发展过程中,还存在许多有待研究的问题: (1) 探讨新的智能控制理论; (2) 采用语音控制; (3) 提高系统的学习能力和自主能力; (4) 利用现有的非线性技术分析闭环系统的特性; (5) 智能控制的实现问题.2 非线性控制(Nonlinear Cont rol)非线性控制是复杂控制理论中一个重要的基本问题,也是一个难点课题,它的发展几乎与线性系统平行[3 ] [4 ] . 非线性系统的发展,数学工具是一个相当困难的问题,泰勒级数展开对有些情况是不能适用的. 古典理论中的“相平面”法只适用于二阶系统,适用于含有一个非线性元件的高阶系统的“描述函数”法也是一种近似方法. 由于非线性系统的研究缺乏系统的、一般性的理论及方法,于是综合方法得到较大的发展,主要有: (1) 李雅普诺夫方法:它是迄今为止最完善、最一般的非线性方法,但是由于它的一般性,在用来分析稳定性或用来镇定综合时都欠缺构造性. (2) 变结构控制:由于其滑动模态具有对干扰与摄动的不变性,到80 年代受到重视,是一种实用的非线性控制的综合方法. (3) 微分几何法:在过去的的20 年中,微分几何法一直是非线性控制系统研究的主流,它对非线性系统的结构分析、分解以及与结构有关的控制设计带来极大方便. 用微分几何法研究非线性系统是现代数学发展的必然产物,正如意大利教授Isidori 指出:“用微分几何法研究非线性系统所取得的成绩,就象50 年代用拉氏变换及复变函数理论对单输入单输出系统的研究,或用线性代数对多变量系统的研究. ”但这种方法也有它的缺点,体现在它的复杂性、无层次性、准线性控制以及空间测度被破坏等. 因此最近又有学者提出引入新的、更深刻的数学工具去开拓新的方向,例如:微分动力学、微分拓扑与代数拓扑、代数几何等.3 自适应控制(Adaptive Cont rol)自适应控制系统通过不断地测量系统的输入、状态、输出或性能参数,逐渐了解和掌握对象,然后根据所得的信息按一定的设计方法,作出决策去更新控制器的结构和参数以适应环境的变化,达到所要求的控制性能指标.自适应控制系统应具有三个基本功能: (1) 辨识对象的结构和参数,以便精确地建立被控对象的数学模型; (2) 给出一种控制律以使被控系统达到期望的性能指标; (3) 自动修正控制器的参数. 因此自适应控制系统主要用于过程模型未知或过程模型结构已知但参数未知且随机的系统.自适应控制系统的类型主要有自校正控制系统,模型参考自适应控制系统,自寻最优控制系统,学习控制系统等. 最近,非线性系统的自适应控制,基于神经网络的自适应控制又得到重视,提出一些新的方法.4 鲁棒控制(Robust Cont rol)过程控制中面临的一个重要问题就是模型不确定性,鲁棒控制主要解决模型的不确定性问题,但在处理方法上与自适应控制有所不同. 自适应控制的基本思想是进行模型参数的辩识,进而设计控制器. 控制器参数的调整依赖于模型参数的更新,不能预先把可能出现的不确定性考虑进去. 而鲁棒控制在设计控制器时尽量利用不确定性信息来设计一个控制器,使得不确定参数出现时仍能满足性能指标要求.鲁棒控制认为系统的不确定性可用模型集来描述,系统的模型并不唯一,可以是模型集里的任一元素,但在所设计的控制器下,都能使模型集里的元素满足要求.鲁棒控制的一个主要问题就是鲁棒稳定性,目前常用的有三种方法: (1) 当被研究的系统用状态矩阵或特征多项式描述时一般采用代数方法,其中心问题是讨论多项式或矩阵组的稳定性问题; (2) 李雅普诺夫方法,对不确定性以状态空间模式出现时是一种有利工具; (3) 频域法从传递函数出发研究问题,有代表性的是Hoo 控制,它用作鲁棒性分析的有效性体现在外部扰动不再假设为固定的,而只要求能量有界即可. 这种方法已被用于工程设计中,如Hoo 最优灵敏度控制器设计.5 模糊控制( Fuzzy Cont rol)模糊控制借助模糊数学模拟人的思维方法,将工艺操作人员的经验加以总结,运用语言变量和模糊逻辑理论进行推理和决策,对复杂对象进行控制. 模糊控制既不是指被控过程是模糊的,也不意味控制器是不确定的,它是表示知识和概念上的模糊性,它完成的工作是完全确定的.1974 年英国工程师E. H. Mamdam 首次把Fuzzy 集合理论用于锅炉和蒸气机的控制以来,开辟了Fuzzy 控制的新领域,特别是对于大时滞、非线性等难以建立精确数学模型的复杂系统,通过计算机实现模糊控制往往能取得很好的结果.模糊控制的类型有: (1) 基本模糊控制器,一旦模糊控制表确定之后,控制规则就固定不变了; (2) 自适应模糊控制器,在运行中自动修改、完善和调整规则,使被控过程的控制效果不断提高,达到预期的效果; (3) 智能模糊控制器,它把人、人工智能和神经网络三者联系起来,实现综合信息处理,使系统既具有灵活的推理机制、启发性知识与产生式规则表示,又具有多种层次、多种类型的控制规律选择.模糊控制的特点是不需要精确的数学模型,鲁棒性强,控制效果好,容易克服非线性因素的影响,控制方法易于掌握. 最近有人提出神经———模糊Inter3 融合控制模型,即把融合结构、融合算法及控制合为一体进行设计. 又有人提出利用同伦BP 网络记忆模糊规则,以“联想方式”使用这些经验.模糊控制有待进一步研究的问题:模糊控制系统的功能、稳定性、最优化问题的评价;非线性复杂系统的模糊建模,模糊规则的建立和模糊推理算法的研究;找出可遵循的一般设计原则[8 ] .6 神经网络控制(Neural Network Cont rol)神经网络是由所谓神经元的简单单元按并行结构经过可调的连接权构成的网络. 神经网络的种类很多,控制中常用的有多层前向BP 网络,RBF 网络,Hopfield 网络以及自适应共振理论模型(ART) 等.神经网络控制就是利用神经网络这种工具从机理上对人脑进行简单结构模拟的新型控制和辨识方法. 神经网络在控制系统中可充当对象的模型,还可充当控制器. 常见的神经网络控制结构有: (1) 参数估计自适应控制系统; (2) 内模控制系统; (3) 预测控制系统; (4) 模型参考自适应系统; (5) 变结构控制系统.神经网络控制的主要特点是:可以描述任意非线性系统;用于非线性系统的辨识和估计;对于复杂不确定性问题具有自适应能力;快速优化计算能力;具有分布式储存能力,可实现在线、离线学习.最近有人提出以Hopfield 网络实现一种多分辨率体视协同算法,该算法以逐级融合的方式自动完成由粗到细,直至全分辨率的匹配和建立[6 ] . 又有人提出一种网络自组织控制器,采用变斜率的最速梯度下降学习算法,应用在非线性跟踪控制中[7 ] . 今后需进一步探讨的问题是提高网络的学习速度,提出新的网络结构,创造出更适用于控制的专用神经网络.7 实时专家控制(Real Time Expert Cont rol)专家系统是一个具有大量专门知识和经验的程序系统,它应用人工智能技术,根据某个领域一个或多个人类专家提供的知识和经验进行推理和判断,模拟人类专家的决策过程,以解决那些需要专家决定的复杂问题. 专家系统和传统的计算机程序最本质的区别在于:专家系统所要解决的问题一般没有算法解,并且往往要在不完全、不精确或不确定的信息基础上作出结论.实时专家系统应用模糊逻辑控制和神经网络理论,融进专家系统自适应地管理一个客体或过程的全面行为,自动采集生产过程变量,解释控制系统的当前状况,预测过程的未来行为, 诊断可能发生的问题,不断修正和执行控制计划.实时专家系统具有启发性、透明性、灵活性等特点,目前已经在航天试验指挥、工业炉窑的控制、高炉炉热诊断中得到广泛应用. 目前需要进一步研究的问题是如何用简洁语言来描述人类长期积累的经验知识,提高联想化记忆和自学习能力.8 定性控制(Qualitative Cont rol)定性控制是指系统的状态变量为定性量时(其值不是某一精确值而只知其处于某一范围内) ,应用定性推理对系统施加控制变量使系统在某一期望范围[2 ] .定性控制方法主要有三类: (1) 基于定量模型的定性控制,其特点是系统的定量模型假定已知,以定量模型为基础推导定性模型; (2) 基于规则的定性控制,其特点是构成定性模型的规则凭人们经验的定性推理即可得到,或通过状态的穷举得到: (3) 基于定性模型的定性控制,其特点是直接通过对定性模型的研究来导出定性控制.定性控制与模糊控制的区别:模糊控制不需建模,其控制律凭经验或算法调整,而定性控制基于定性模型,控制规则基于对系统的定性分析;模糊控制是基于状态的精确测量值,而定性控制基于状态的定性测量值.定性控制面临的问题:发展定性数学理论,改进定性推理方法,注重定性和定量知识的结合;研究定性建模方法,定性控制方法;加强定性控制应用领域的研究.9 预测控制(Predictive Cont rol)预测控制是在工业实践过程中独立发展起来的一种新型控制方法,它不仅适用于工业过程这种“慢过程”的控制,也能适用于快速跟踪的伺服系统这种“快过程”控制[5 ] .目前实用的预测控制方法有动态矩阵控制(DMC) ,模型算法控制(MAC) ,广义预测控制( GPC) ,模型预测启发控制(MPHC) 以及预测函数控制( PFC) 等. 这些方法具有以下特征: (1)以计算机为实现手段,采取在线实现方式; (2) 建模方便,不需深入了解过程的内部机理,对模型精度要求不高; (3) 采用滚动优化策略,在线反复进行优化计算,使模型失配、外界环境的变化引起的不确定性及时得到弥补,提高控制质量.最近有人提出一种新的基于主导内模概念的预测控制方法:结构对外来激励的响应主要由其本身的模态所决定,即结构只对激励信息中与其起主导作用的几个主要自振频率相接近的频率成分有较大的响应. 目前利用神经网络对被控对象进行在线辨识,然后用广义预测控制规律进行控制得到较多重视.预测控制目前存在的问题是预测精度不高;反馈校正方法单调;滚动优化策略少;对任意的一般系统,其稳定性和鲁棒性分析较难进行;参数调整的总体规则虽然比较明确,但对不同类型的系统的具体调整方法仍有待进一步总结.10 分布式控制系统(Dist ributed Cont rol System)分布式控制系统又称集散控制系统,是70 年代中期发展起来的新型计算机控制系统,它融合了控制技术(Cont rol) ,计算机技术(Computer) ,通信技术(Communication) ,图像显示技术(CRT) 的“4C”技术,形成了以微处理器为核心的系统,实现对生产过程的监视、控制和管理. 既打破了常规控制仪表功能的局限,又较好地解决了早期计算机系统对于信息、管理过于集中带来的危险,而且还有大规模数据采集、处理的功能以及较强的数据通信能力.分布式控制系统既有计算机控制系统控制算法灵活,精度高的优点,又有仪表控制系统安全可靠,维护方便的优点. 它的主要特点是:真正实现了分散控制;具有高度的灵活性和可扩展性;较强的数据通信能力;友好而丰富的人机联系以及极高的可靠性.。