贵州省高位隐蔽性地质灾害隐患调查技术指南

- 格式:docx

- 大小:244.13 KB

- 文档页数:75

XXXXXXXX矿《隐蔽致灾地因素普查报告》(修编)内审意见根据《煤矿安全规程》《煤矿地质工作规定》《煤矿防治水细则》《关于印发<四川省煤矿隐蔽致灾地质因素普查技术要求>的通知》(川应急函〔2019〕274号)和《关于进一步做好煤矿隐蔽致灾地质因素普查工作的通知》(川应急函〔2021〕153号)等相关要求。

2021年5月21日,XXXX矿总工程师组织采、掘、机、运、通、地测防治水等专业人员,对《XXXXXXXX矿隐蔽致灾地质因素普查报告》进行了审查。

意见如下:一、矿井概况XXXX矿于2002年开始筹备,由中煤国际工程集团重庆设计研究院进行初步设计。

矿井于2007年12月15日正式开工建设,2012年8月15日开始投产。

2011年3月11日,原中华人民共和国国土资源部颁发采矿许可证,证号为XXXXXXXX,采矿权人:XXXX,有效期限2008年7月11日至2038年7月11日,生产规模120万吨/年。

矿区登记开采标高为+973~0m,其中批准的首采区(第一水平)开采标高为+820~+435m。

采矿许可证登记开采矿区范围内所有煤层,占用登记及开发利用方案批准开采C13、C14、C15、C19上、C19、C24煤层。

矿井采用平硐+斜井综合开拓方式,布置有+438m出煤平硐、+428m 排水平硐、+435m主平硐(2000国家大地坐标:X=3104684.719,Y=35599822.890)、+688m排矸斜井、+939m轨道斜井、+688m回风平硐、+939m回风斜井共计7个井筒。

矿井目前正在开采一水平,共划分3个采区,即11采区、12采区和13采区。

矿井通风方式为分区通风式,采用走向长壁前进采煤方法,利用滚筒式采煤机进行综采,运煤方式为刮板输送机与皮带运输机相结合,工作面采用掩护式液压支架支护顶板,根据掩护式液压支架及采煤机截深计算掩护式液压支架的控顶距,采用全部冒落法管理顶板。

矿井涌水沿各采区上山、+435m水平运输大巷、+428m排水平硐、+435m主平硐排水沟流出。

贵州省地质灾害防治工程勘察技术要求(试行)××××—××—××发布××—××—××实施贵州省国土资源厅发布目录前言 (III)1 总则 (1)2 术语和符号 (1)3基本规定 (2)4滑坡 (3)4.1 一般规定 (3)4.2 勘察技术要求 (4)4.3 试验及指标确定 (5)4.4 稳定性验算与评价 (5)4.5 动态监测 (8)4.6 防治工程要点 (8)5崩塌―危岩体 (8)5.1 一般规定 (8)5.2 勘察技术要求 (9)5.3 稳定性评价 (9)5.4 监测和预报 (10)5.5 适宜性评价及防治工程要点 (10)6 泥石流 (11)6.1 一般规定 (11)6.2 勘察技术要求 (11)6.3 测试技术要求 (12)6.4 综合评价 (12)7 不稳定斜坡 (15)7.1 一般规定 (15)7.2 勘察技术要求 (15)7.3 采样及测试 (17)7.4 稳定性评价 (17)7.5 斜坡监测 (18)8 岩溶塌陷 (18)8.1 一般规定 (18)8.2 勘察技术要求 (19)8.3 采样及测试 (21)8.4 稳定性评价 (22)8.5 岩溶塌陷长期监测 (23)9 采空区塌陷 (23)9.1一般规定 (23)9.2 勘察技术要求 (23)9.3 采空区塌陷预测 (25)9.4 稳定性评价 (26)9.5 采空区塌陷监测 (26)9.6 采空区防治工程 (26)10资料整理及成果报告 (27)10.1 一般规定 (27)10.2 原始资料 (27)10.3 岩土性质指标统计 (27)10.4 岩土性质指标的选用 (29)10.5 勘察报告 (30)附录A(规范性附录)地质灾害勘察设计编写提纲 (31)附录B规范性附录)地质灾害分类 (32)附录C(规范性附录)地质灾害勘察报告编写提纲 (35)附录D(资料性附录)滑坡推力安全系数 (36)附录E(资料性附录)物探测试 (37)附录F(资料性附录)岩体抗剪迁都指标折减系数 (40)附录G(资料性附录)岩溶塌陷勘察岩石试验主要项目 (41)附录H(资料性附录)土洞、溶洞顶板安全厚度估算方法 (42)附录J(资料性附录)矿山开采安全深度计算方法 (45)附录K(资料性附录)地表移动和变形预测计算方法 (46)前言为适应全省地质灾害防治工程勘察工作标准化的需求,加强对该工作的指导,并使其更加规范,质量可靠,贵州省国土资源厅组织有关单位的专家编写了《贵州省地质灾害防治工程勘察技术要求》,以统一全省地质灾害防治工程勘察工作。

地质灾害防治资金项目(省国土资源厅)一、项目概述贵州是全国唯一的以岩溶山地为主的省份,地质灾害隐蔽性、突发性和危害性强,具有“灾种全、灾害重、隐患点多、发生频繁”的特点。

目前,全省已查明的地质灾害隐患点 10345 处,威胁120 万人安全,潜在经济损失 410 亿元,防治形式十分严峻。

为深入贯彻十九大报告“加强地质灾害防治报告”的要求,贯彻落实省委全面深化改革领导小组第三十六次会议精神,补齐我省地质灾害科技防范能力薄弱的短板,增强抵御地质灾害的综合防范能力,设立本项目。

本项目共涉及 2 个二级项目,分别是贵州省高位隐蔽性地质灾害隐患专业排查和贵州省提升地质灾害监测预警科技能力行动。

该项目主要在全省范围内,充分利用专业调查、无人机、三维激光扫描、机载 LiDAR、遥感解译、移动监测指挥平台、自动化监测预警等先进的科技手段,开展高位隐蔽性地质灾害隐患专业排查,提升地质灾害监测预警科技能力。

通过 2 个二级项目的实施,有效提高我省地质灾害综合防治能力,最大程度减少和降低地质灾害导致的人员伤亡和财产损失。

二、立项依据主要依据《地质灾害防治条例》、《贵州省地质环境管理条例》以中央、省委、省政府关于加强地质灾害防治的有关要求及省委、省政府领导批示精神开展工作,设立本项目。

三、实施主体本项目由省国土资源厅组织实施,省地质环境监测院具体实施。

四、实施方案(一)项目可行性本项目主要内容为地质灾害综合防治体系中的调查评价、监测预警等相关专业技术工作。

项目技术路线合理,项目实施单位具有丰富的类似经验和良好的工作基础,具备充分的实施条件,预算编制科学合理,项目预期成果明确,项目实施后将取得良好的社会效益和环境效益。

(二)总体思路本项目以贯彻落实加强地质灾害科技防范能力为主要内容。

利用现有先进技术手段,最大程度查清我省地质灾害隐患,尤其是高位隐蔽性地质灾害隐患,有效提升地质灾害群测群防、监测预警管理能力,切实强化我省地质灾害科技防范能力,加强业务指导和培训,通过检查、考核等手段,督促加快实施 2 个二级项目,最终实现地质灾害科技防范能力的全面提升。

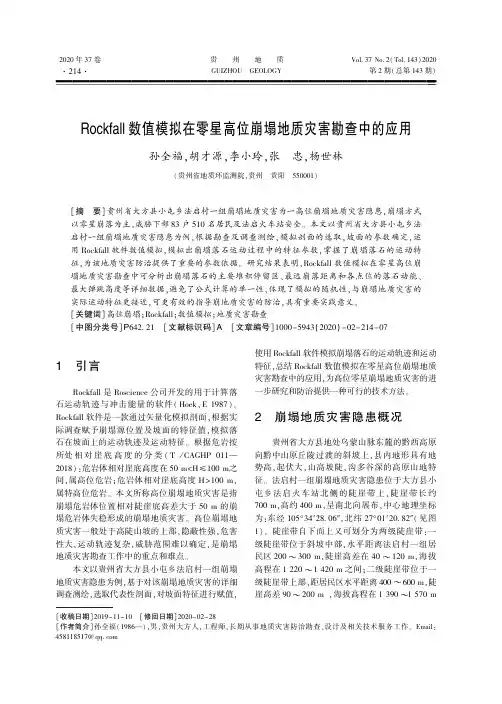

2021年38卷第1期(总第1%期)Vol. 38 No. l(Tol. 146)2021-85 •贵 州 地 质GUIZHOU GEOLOGY基于ArcMap 实现1 :5万DLG 数据库到传统地形图的转换魏泽权,钟启稳,范耀宏(贵州地矿局102地质大队,贵州 遵义563003)[摘 要]DLG 是一种将地理要素分层存储的矢量数据集,其包含了空间信息和属性信息,利用其属性信息,将空间展布的各要素以符号化的形式表达出来,形成传统地形图以供使用者判读、应用,将会大大提升传统地形图的生产成本、成图周期,弥补传统地形图现势性差的弱点。

笔者 借助ArcMap 平台,通过投影转换、样式符号制作及要素符号化、符号标注、制图综合及图面整饰 一系列过程,详细介绍了从1 :5万DLG 数据库至传统地形图的转换过程,并总结出了转换过程中的重点和难点工作,同时提出了利用mxd 文件模板采用修改数据源的方法可实现同比例尺其他图幅的快速转换,提高工作效率。

[关键词]ArcMap ; 1 :5万DLG 数据库;地形图;转换[中图分类号JTP317.4 [文献标识码]A [文章编号]1000-5943 (2021) -01-0085-07传统地形图是采用特定的符号、颜色、注记等 详细表示地表上居民地、道路、水系、境界、土质、 植被等基本地理要素且用等高线表示地面起伏的 一种按统一规范生产的可供使用者直接判读的地形图(图1)。

DLG 数据库是以点、线、面三类几何 图形并赋予不同属性来表示各地图要素的矢量数据集,每一个几何要素既体现了特定的空间关系,还具备固有的属性信息。

其技术特征及地理内 容、分幅、投影、精度、坐标系统与同比例尺地形图一致,图形输出为矢量格式,任意缩放均不变形。

1 :5万DLG 数据库主要包含了测量控制点、水系、居民地与设施、交通、管线、境界、地貌、植被与土 质、地名及注记九类地形要素及其属性信息(国家 测绘地理信息局,2014),这九类要素信息如不经图形化处理,其直观可看到的的只有点、线、面三 种图形元素,不利于使用者的直接判读(图2) o笔者在参与贵州省耕地质量地球化学调查和贵州省高位隐蔽性地质灾害排查工作的质量检查图1 1:5万地形图Fig, 1 1 :50000 topographic map图2 1:5万DLG 数据图Fig, 2 1 *50000 DLG data graph[收稿日期]2020-03-29 [修回日期]2021-3-23[作者简介]魏泽权(1971—),贵州遵义人,高级工程师、注册测绘师,长期从事地质勘査及地理信息相关工作。

贵州省地质灾害防治工程施工技术要求(试行)××××—××—××发布××—××—××实施贵州省国土资源厅发布目录前言 (II)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 基本规定 (1)4 施工组织 (2)4.1一般规定 (2)4.2施工准备与测量工作 (2)4.3施工组织设计编制依据 (2)4.4编制内容和方法 (3)5安全防护工程 (3)6截(排)水工程 (3)6.1 一般规定 (3)6.2 表层排水 (4)6.3深层排水 (4)7预应力锚固 (4)7.1一般规定 (4)7.2材料与设备 (5)7.3施工 (5)7.4试验与预应力监控 (6)8抗滑桩 (6)9格构锚固 (8)9.1浆砌片石格构 (8)9.2钢筋混凝土格构 (8)9.3锚杆施工 (9)10抗滑挡土墙 (9)10.1重力式挡土墙 (9)10.2钢筋混凝土挡土墙 (10)11其它防治工程 (10)11.1柔性防护 (10)11.2清方减载 (10)11.3回填反压 (11)11.4生物防护 (11)11.5填充、注浆加固工程 (11)12监测预报 (11)13环境保护 (12)附录A(规范性附录)石料技术要求 (13)附录B(规范性附录)预应力锚杆锚固试验 (14)I前言为适应全省地质灾害防治工程施工工作标准化的需求,加强对该工作的指导,并使其更加规范,质量可靠,贵州省国土资源厅组织有关单位的专家编写了《贵州省地质灾害防治工程施工技术要求》,以统一全省地质灾害防治工程施工工作。

本标准按国家标准的要求、并参考有关地方标准、结合贵州实际编制。

本标准共包括范围、规范性引用文件、基本规定、施工组织、安全防护工程、截(排)水工程、预应力锚固、抗滑桩、格构锚固、抗滑挡土墙、其他防治工程、监测预报、环境保护13章,规范性附录A、B。

2021年第6期西部探矿工程*收稿日期:2020-11-30作者简介:李江(1985-),男(布依族),贵州兴义人,工程师,现从事水文地质、工程地质、环境地质工作。

紫云格凸河景区地质灾害形成条件浅析李江*(贵州省地质矿产勘查开发局一一二地质大队,贵州安顺561000)摘要:采用地面调查、三维激光扫描、无人机航拍、等先进技术结合地面调查方法,对格凸河景区地灾隐患点的发育特征及形成条件进行了分析。

结果表明:调查发现的地质灾害隐患点地灾主要类型崩塌危岩体。

崩塌(危岩)带分布于紫云县格凸河景区内向斜构造一带,沿陡崖呈带状分布,分布高程约为965~1332m 间,呈北东—南西、以及近东—西向交叉分布,坡向10°~330°,自然坡度35°~90°,本次调查发现23处危岩带,其中3处危岩带分别发育较明显的危岩单体(WYT01、WYT02及WYT03)。

地质灾害的形成主要受地形地貌、地层岩性及地质构造、坡体结构等内部因素的控制,暴雨和人类工程活动则是地质灾害爆发的主要诱因。

研究结果可为该区域地质灾害的防治、监测和风险管控提供科学依据。

关键词:地质灾害;崩塌;危岩体;形成条件中图分类号:P642文献标识码:A 文章编号:1004-5716(2021)06-0001-02贵州地处碳酸盐岩地区,碳酸盐岩发育地质环境脆弱,地质灾害高位隐蔽性、突发性强。

是我国崩塌危岩体地质灾害高发易发区,近年来灾难性崩滑灾害频发,给老百姓的生命财产造成了重大损失。

本文以紫云格凸河景区为背景对地质灾害的形成条件进行浅显分析旨在为地质灾害监测和风险管控提供科学依据。

1地质环境条件研究区位于云贵高原向广西丘陵过渡斜坡地带的中低山盆谷区,属高原溶蚀、侵蚀型低山—中山地貌。

区内地形较复杂,总体地势东高西低,调查区域海拔高度在941.6~1372.6m 之间,地形°相对高差一般在15~431m 之间。

43蔡韵,贵州省地质灾害应急技术指导中心高级工程师,长期从事地质灾害综合防治和能力提升工作。

近年来,牵头多项综合防治研究业务,先后主持编写贵州省地质灾害防治工作指南、贵州省地质灾害科普知识读本、贵州山区地质灾害成因机理及对策研究(简本)等。

荣获第二届贵州省地质灾害防治十佳卫士,多次荣获贵州省地质灾害防治先进个人。

“隐患点 + 风险区”点面双控,是贵州地质灾害防治部门主动担责、准确识变、科学应变、主动求变的结果。

从近几年数据来看,贵州地质灾害很多都是发生在台账之外。

贵州决定在危机中育先机,于变局中开新局,在全省范围内开启了“点面双控”的贵州探索。

“点面双控”势在必行贵州山高坡陡、河谷切深、沟壑纵横。

在贵州的地质构造中,碳酸盐岩和陆源碎屑岩交替分布,岩体结构复杂,稳定性较差,全省地质灾害高中易发区占全省面积的 77%。

通常情况,贵州省各地降雨量一般在850~1600毫米,大部分地区在1100~1300 毫米。

全年汛期集中于 5—9月,全年大部分降雨集中在汛期,强对流、短时强降雨及持续降雨天气频繁。

全年 80% 的降水量集中在5—9 月,而 80% 的地质灾害发生在此时段内。

截至目前,全省共有地质灾害隐患 10475 处,同时圈定具备成灾条件,尚未发生形变的风险区(也称风险斜坡)17697 处,潜在受威胁群众 200 余万人,全省 88 个县(市、区、特区)均有分布(图1)。

在这样的自然条件下,加上人类工程活动的影响,贵州的地质灾害防治形势较为复杂。

2011—2012年,贵州省开展了重点地区重大地质灾害隐患详细调查,2018 年,开展了高位隐蔽性地质灾害专业排查,2020 年,又启动了新一轮地质灾害详细调查及风险评价。

据统计,2016—2019年,全省发生地质灾害 332 起,其中台账之外的灾害占比约 80%。

这个数据让地质灾害防治部门的专家感到心惊,因为这说明很多地质灾害的发生都在防灾部门的掌控之外。

贵州大方县地质灾害发育分布特征及形成条件浅析作者:申佳洪来源:《西部资源》2020年第03期摘要:大方县目前已初步查明的现状地质灾害为162处,其中崩塌71处,滑坡37处,地面塌陷31处,不稳定斜坡23处。

通过对地质灾害的发育分布特征与区内诸多地质环境条件因素的叠加分析表明,其地质灾害的发育分布特征及形成条件与地形地貌、地层岩性和工程活动等因素有着十分密切的联系。

在此基础上划分了大方县地质灾害易发程度分区图,为地方政府的防灾、减灾工作提供了有力的技术支撑和科学依据。

关键词:大方县;地质灾害;分布特征;形成条件1.引言大方县地处贵州高原西部,全县辖区总面积为3517.76km2,辖34个乡镇、3个街道办事处,总人口122.3万人。

县境内地质环境条件复杂,人为工程活动对地质环境条件的破坏程度较强烈,尤以地下采煤工程活动最为突出,导致境内地质灾害频发。

2018年3月至6月,我单位开展了全县1∶5万地质灾害专业排查工作,初步已查明的现状地质灾害为162处,其中崩塌71处,滑坡37处,地面塌陷31处,不稳定斜坡23处。

本次排查工作手段有遥感解译、无人机航测、野外实地调查等工作方法,完成实物工作量有:1∶5万遥感解译核查面积3517.76km2,1∶5万地质灾害隐患空间分布调查面积1363.86km2,重点地区1∶2000无人机航测面积31.30km2。

通过MAPGIS软件将地质灾害发育分布特征与区内地形地貌、地层岩性及工程活动分布关系进行叠加分析,对区内地质灾害发育分布特征和形成条件形成了全面、系统的认识,在此基础上划分了大方县地质灾害易发程度分区图,对指导地方政府部门防灾、减灾工作具有十分重要的意义。

2.地质灾害基本特征2.1地质灾害类型通过本次排查,大方县现状地质灾害隐患点162处,发育的地质灾害类型有崩塌、滑坡、地面塌陷及不稳定斜坡等4种灾种,其中崩塌71处,滑坡37处,地面塌陷31处,不稳定斜坡23处,崩塌地质灾害为工作区主要灾种类型。

2097-3012(2024)01-0148-09 Journal of Spatio-temporal Information 时空信息学报收稿日期: 2023-09-22;修订日期: 2024-01-10基金项目: 中核集团核工业二九〇研究所科研创新项目(202004);国家留学基金委项目(201906300098) 作者简介: 周阳阳,研究方向为林业遥感与实景三维建模。

E-mail:**********************通信作者: 张青峰,研究方向为土地资源与空间信息技术、土壤侵蚀与水土保持。

E-mail:***************.cn基于实景三维模型的地质灾害隐患识别——以广东省上坪镇为例周阳阳1,2,3,孙中瑞1,2,3,陈 斌1,2,3,徐锋良1,2,3,张青峰41. 核工业二九〇研究所测绘与遥感信息中心,韶关 512029;2. 广东省环境保护核辐射追踪研究重点实验室,韶关 512029;3. 广东省放射性生态环境保护工程技术研究中心,韶关 512029;4. 西北农林科技大学 资源环境学院,杨凌 712100摘 要:为了打破地质灾害中高位隐蔽性隐患发现难的局限,查清复杂地形下突发地质灾害的特点,实现地质灾害隐患点的精准识别。

本研究以广东省连平县上坪镇为研究区域,基于无人机倾斜摄影测量技术构建高精度实景三维模型,生成点云、数字高程模型等衍生数据,在真三维环境中结合山体阴影进行隐患点识别,并结合实地调查对典型灾点的特征信息进行分析。

结果表明:本研究识别的隐患点与现地验证情况一致,正确率达100%;共识别出隐患点23处(滑坡14处、崩塌9处),灾害密度约4处/km 2。

本研究通过集成“空地联动”“点面体协同”“二三维一体”的方法,将立体灾害点搬进数字空间,实现了隐蔽性点位和调查盲区的全覆盖,对灾害预警和风险防控具有重要意义。

关键词:实景三维;地质灾害;无人机倾斜摄影测量;隐患识别;广东省引用格式:周阳阳, 孙中瑞, 陈斌, 徐锋良, 张青峰. 2024. 基于实景三维模型的地质灾害隐患识别——以广东省上坪镇为例. 时空信息学报, 31(1): 148-156Zhou Y Y , Sun Z R, Chen B, Xu F L, Zhang Q F. 2024. Identification of hidden geological hazards based on real-scene 3D models: A case study of Shangping town, Guangdong Province. Journal of Spatio-temporal Information, 31(1): 148-156, doi: 10.20117/j.jsti.2024010171 引 言随着社会经济的发展,集镇建设规模不断扩大,人类活动逐渐影响着原有地质环境,滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害发生加剧,严重威胁着人居环境与生命安全(刘传正和陈春利,2020)。

“隐蔽性”何在?

黄一龙

【期刊名称】《同舟共进》

【年(卷),期】2001(000)009

【摘要】一个贪官,一群贪官,一窝贪官落马了,总令上面震惊。

震惊于事出有关领导意料之外,万万没有想到这个好同志或这些好同志或这么一大批好同志居然堕落到如此地步!这次沈阳市出了窝案,以市长慕绥新、常务副市长马向东、法院院长贾永祥、检察院检察长刘实为首的一帮贪官不幸被抓,当然又令领导震惊。

顷见中共辽宁省委书记在省委十四次全会上的讲话,认为沈阳窝案"是一

【总页数】2页(P46-47)

【作者】黄一龙

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】D262.6

【相关文献】

1.“隐蔽性”何在? [J], 黄一龙;

2.隐蔽性证据规则研究 [J], 朱慧颖

3.小车开关一次导电部分隐蔽性发热隐患分析及对策 [J], 魏金清

4.场强方向判断容易出现的一个隐蔽性错误

——带电粒子在匀强电场中做匀变速曲线运动的相关规律 [J], 张黎;何崇荣

5.试谈高位隐蔽性地质灾害隐患专业排查方法及防治措施——以独山县高位隐蔽性地质灾害隐患专业排查为例 [J], 周天林

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

现代矿业MODERN MINING总第64期2420年8月第8期SeOal No.74August.2420贵州省赫章县地质灾害发育特征及形成因素杨磊(贵州省煤田地质局一七四队)摘要近年来,我国高位地质灾害频繁,造成了大量人员伤亡和财产损失。

通过对赫章县高位隐蔽性地质灾害隐患进行排查,发现境内各类地质灾害隐患点147处。

通过分析区内地质灾害发育特征及主要形成因素,获得了区内地灾隐患点的数量、类型、分布规律及发育特征等信息,为该区地灾防治工作提供了基础依据。

关键词地质灾害发育特征形成因素DOI:12.3969/j.issn.474-6282.2222.28.211赫章县位于贵州省西北部,属于中亚热带暖温湿润季风气候区,全县年平均气温约4-1°C左右,处于滇东高原向黔中山地丘陵过渡的倾斜地带[A]o本研究结合区内地质灾害调查成果,对区内地质灾害发育特征及形成因素进行分析,为该区后续地质灾害防治提供有益参考。

1地质灾害发育特征赫章县县域地貌按成因主要为溶蚀一侵蚀地貌O 区内地层以二叠系和三叠系出露最广泛。

从构造形迹和空间分布情况看,区内构造主要为NW向构造和NE向构造(图1)[6F0]°赫章县地质灾害具有隐患点多、面积大、分布密集和威胁对象广等特征。

经调查发现全县共有167处地质灾害隐患点,其中崩塌44处,不稳定斜坡52处,滑坡51处,地面塌陷4处,泥石流8处,共威胁3327户4239人的生命安全,潜在可能造成的经济损失为59233万元[liF5]°区内地质灾害发育特征为:(4赫章县地质灾害在发生在时间上的分布特征和大气降水规律具有较高的一致性,其地质灾害主要发生于每年5—9月,与赫章县年内降水集中期及暴雨期完全一致。

(2)赫章县地质灾害在地层岩性上的分布特征为:滑坡及不稳定斜坡主要分布于区内碎屑岩分布区及软硬相间质岩类分布区,主要分布于三叠系下统飞仙关组(Tf)、二叠系乐平统龙潭组(Psi)等;崩塌主要发育于硬质岩组及软硬相间质岩组组合地层和强风化地层中,如三叠系飞仙关组(Tf)与嘉陵江组组(T-j)组合、T2g等;地面塌陷主要分布于龙潭组和飞仙关组中。

贵州省高位隐蔽性地质灾害隐患专业排查技术指南(试行)目录1 总则 (1)2 规范性引用文件 (2)3 排查技术方法 (3)3.1 基本排查方法 (3)3.2 资料收集 (3)3.3 地面调查 (3)3.4 InSAR地表形变探测 (5)3.5 遥感解译 (5)3.6 航空摄影 (6)3.7 地面三维激光扫描 (8)3.8 地球物理探测 (10)3.9 山地工程 (10)3.10 钻探 (11)3.11 测试与试验 (11)4 高位隐蔽性地质灾害隐患专业排查 (1)4.1 新增滑坡隐患调查 (1)4.2 新增崩塌隐患调查 (2)4.3 新增泥石流隐患调查 (3)4.4 新增不稳定斜坡隐患调查 (5)4.5 新增地面塌陷隐患调查 (5)4.6 新增地裂缝隐患调查 (7)5 现状地质灾害及隐患核查 (1)5.1 已有滑坡灾害点核查 (1)5.2 已有崩塌灾害点核查 (1)5.3 已有泥石流灾害点核查 (1)5.4 已有不稳定斜坡灾害点核查 (2)5.5 已有地面塌陷灾害点核查 (3)5.6 已有地裂缝灾害点核查 (3)6 资料整理和成果编制 (4)6.1 资料整理 (4)6.2 成果编制 (4)6.3 成果提交 (4)7 质量检查与成果验收 (5)7.1 质量检查 (5)7.2 野外验收 (5)7.3 成果审查验收 (6)附录 A (7)A.1 滑坡野外调查表 (7)A.2 崩塌野外调查表 (11)A.3 泥石流野外调查表 (14)A.4 不稳定斜坡野外调查表 (16)A.5 地面塌陷野外调查表 (18)A.6 地裂缝野外调查表 (21)A.7 高位地质灾害隐患遥感解译野外核实表 (24)A.8 野外记录本记录格式及内容 (25)附录 B (26)B.1 地质灾害灾情/危害程度分级 (26)B.2 危害对象等级划分 (26)B.3 地质环境条件复杂程度划分 (26)附录 C (28)C.1 滑坡分类 (28)C.2 崩塌分类 (29)C.3 泥石流分类 (29)C.4 地面塌陷分类 (30)C.5 地裂缝分类 (30)附录 D (32)D.1 滑坡野外判别 (32)D.2 崩塌野外判别 (32)D.3 泥石流野外判别 (33)D.4 不稳定斜坡野外判别 (35)附录 E (36)E.1 泥石流沟严重程度(易发程度)数量化 (36)E.2 泥石流沟易发程度数量化综合评判 (36)附录 F (38)F.1 设计书编写提纲 (38)F.1.1 基本要求 (38)F.1.2 设计书封面、扉页及正文编排版式 (39)F.1.3 设计书编写提纲 (42)F.2 成果报告编写提纲 (44)F.2.1 基本要求 (44)F.2.2 成果报告封面、扉页及正文编排版式 (45)F.3.3 成果报告编写提纲 (48)附录G (50)G.1 附图编制 (50)G.2 附件编制 (51)1 总则1.1 为了规范和指导贵州省高位隐蔽性地质灾害隐患专业排查工作的开展,制定本指南。

机载激光雷达技术在地质灾害调查中的应用——以四川九寨沟7.0级地震为例佘金星;程多祥;刘飞;陈思思;杨武年【期刊名称】《中国地震》【年(卷),期】2018(034)003【摘要】九寨沟7.0级地震诱发的地质灾害具有高位滑坡远程灾害的特点,传统地质灾害排查手段无法有效解决隐患的早期识别问题.本文采用机载激光雷达测量技术,快速获取九寨沟地震核心景区的激光点云数据.通过构建高精度数字高程模型(DEM)、数字正射影像图(DOM),建立三维地质灾害解译场景,利用数字地形分析、地形形态学分析和计算机图像识别等技术,综合开展九寨沟高位远程区域内隐蔽性强、随机性大的地质灾害隐患早期识别与分析.应用实践表明,机载激光雷达测量技术可以提高九寨沟地震灾区地质灾害隐患的早期识别能力,对进一步提高综合防灾减灾能力提供了一些可借鉴的思路.【总页数】10页(P435-444)【作者】佘金星;程多祥;刘飞;陈思思;杨武年【作者单位】四川省测绘地理信息局,成都市人民北路二段198号610081;国土资源部地学空间信息技术重点实验室(成都理工大学),成都市二仙桥东路一号610059;四川省测绘地理信息局,成都市人民北路二段198号610081;四川省测绘地理信息局,成都市人民北路二段198号610081;四川省测绘地理信息局,成都市人民北路二段198号610081;国土资源部地学空间信息技术重点实验室(成都理工大学),成都市二仙桥东路一号610059【正文语种】中文【中图分类】P315【相关文献】1.地震突发事件舆论引导中"第一时间"的重要性浅析——以四川省地震局"8.8"九寨沟7.0级地震应急处置为例 [J], 罗松;格桑卓玛2."我的朋友圈地震了"——以四川九寨沟地震为例论微信在突发事件中的行为呈现[J], 何格格3.高分辨率光学和SAR遥感影像在地震地质灾害调查中的应用——以九寨沟M7.0级地震为例 [J], 王志一;徐素宁;王娜;马秀强4.机载激光雷达技术在滑坡调查中的应用——以三峡库区张家湾滑坡为例 [J], 杜磊;陈洁;李敏敏;郑雄伟;李京;高子弘5.机载激光雷达技术在崩塌调查识别中的应用——以奉节县李子崖危岩为例 [J], 谭德军;王勇;任世聪因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

金沙江下游永善段隐蔽性滑坡隐患综合遥感识别孙永彬;张恩;李启亮;牛海威;王少帅;王诜;张策【期刊名称】《工程科学与技术》【年(卷),期】2023(55)1【摘要】隐蔽性滑坡隐患是金沙江下游最普遍的地质灾害发育形式,具有隐蔽性强、突发性强、高位远程运动等特点。

近年来,特大山区隐蔽性滑坡灾害案件频繁发生,对人民的生命财产造成了极大威胁。

如何突破传统地质灾害调查手段的局限性、滞后性,提前有效识别隐蔽性滑坡隐患并探索其发育特征,对指导中国西南地区防灾减灾、工程规划建设具有重大科学意义。

本文选择金沙江下游永善段地质灾害高易发区,利用升降轨时序InSAR–光学遥感综合识别方法,精细识别区域性时序地表形变、隐蔽性滑坡隐患光学遥感信息,通过野外考察,深入探索隐蔽性滑坡隐患发育特征。

研究显示:1)通过升轨时序InSAR技术识别隐蔽性滑坡隐患26处,降轨时序InSAR技术识别隐蔽性滑坡隐患28处,光学遥感识别隐蔽性滑坡隐患48处(与升降轨时序InSAR识别结果有10处重合),合计识别滑坡隐患92处;对识别结果进行100%的野外考察,将升降轨InSAR和光学遥感识别结果划分为完全一致、部分一致、仅有光学遥感识别结果、仅有InSAR识别变形结果4种情况,识别准确率分别为82.86%、80.77%、75.00%和63.64%,总体识别准确率达78.26%,略高于目前国内滑坡隐患识别平均水平,验证了滑坡隐患识别的可靠性和有效性。

2)通过对比分析综合遥感识别结果可知,InSAR技术和光学遥感的识别结果与二者的识别方式、影像成像条件、滑坡活动性关系密切,二者不能直接进行互检。

3)通过分析滑坡发育特征可知,隐蔽性滑坡隐患发育规律随着地形地貌、地质条件的变化而变化,升降轨InSAR技术和光学遥感识别的隐蔽性滑坡隐患在地貌空间分布、地层岩性均存在一定差别。

结果表明,综合遥感识别技术充分利用了升降轨InSAR技术和光学遥感识别方法的互补性,解决了隐蔽性滑坡隐患看不见、看不清、看不准的难题,提高了滑坡识别的准确率。

贵州省交通运输厅关于全省公路水运项目地质灾害防治工作检查情况的通报正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------贵州省交通运输厅关于全省公路水运项目地质灾害防治工作检查情况的通报黔交建设〔2019〕117号省公路局、省高管局、省航务局、省交通质监局,各项目建设单位:为贯彻落实省委、省政府决策部署,进一步强化防灾减灾工作举措,切实做好地质灾害防范工作,按照《省人民政府办公厅关于切实做好地质灾害防范工作的紧急通知》(黔府办发电〔2019〕90号)文件精神和全省交通运输安全生产紧急视频会议的要求,厅7月25日下发《关于开展全省公路水运项目地质灾害隐患专项排查的通知》,并于8月13日至17日组成4个检查组,对在建高速公路、运营期高速公路、水运项目、普通国省干线及农村公路地质灾害防治工作进行了现场检查。

现将检查情况进行通报,希望各单位进一步对地质灾害工作引起高度重视,狠抓各项措施的落实,有效预防地质灾害,最大限度减少地质灾害造成的损失,确保人民群众生命财产安全。

一、总体情况按照厅工作部署,省交通质监局、省公路局、省航务局、省高管局等均结合自身职责,下发了专项工作方案,督促指导各地各单位对高速公路,国省干线公路及县乡路的高边坡、沿江临河路基、桥涵以及涉水在建交通工程进行了排查,并建立了隐患台账,明确了责任人和整改时限。

各单位也基本按照要求建立了地灾防治管理制度和汛期地质灾害值班制度,建立了地质灾害监测信息反馈制度和报告制度,为今年汛期安全生产奠定了良好的基础。

二、抽查发现问题及整改要求(一)在建高速公路项目1.威宁至围仗高速公路项目监理与施工单位未建立完善的地灾防治工作制度,12#弃土场无专项施工方案,在收到监理指令后,未完成现场整改。

贵州省地质灾害治理工程项目管理办法正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 贵州省地质灾害治理工程项目管理办法(2006年9月7日)第一条为规范地质灾害治理的工作程序,有效地消除地质灾害的威胁,保护人民生命财产安全。

根据《地质灾害防治条例》(国务院第394号令)、《省人民政府办公厅关于贯彻国务院办公厅转发国土资源部建设部关于加强地质灾害防治工作意见通知的通知》(黔府办发〔2001〕66号)的规定,制定本办法。

第二条本办法所称治理,是指对人民生命、财产安全构成威胁的地质灾害点实施的工程治理。

第三条地质灾害治理实行属地管理。

县域内的地质灾害治理项目,由县级国土资源局、开发区国土资源分局组织治理;跨行政区的地质灾害治理项目,由其共同的上一级国土资源部门组织治理。

上级国土资源部门可以委托下级国土资源部门组织治理。

凡批准立项的地质灾害治理项目,除应急治理外,要实行项目招投标。

招投标工作由组织治理的国土资源部门会同同级财政等有关部门按照工程招标的有关规定组织开展。

应急治理工程可由组织工程项目实施的国土资源部门按本办法第九条的规定委托具有地质灾害防治资质的单位进行施工。

第四条地质灾害等级和应急治理工程由项目审查批准部门组织专家调查研究后确定。

地质灾害等级按下列规定划分:(一)特大型:死亡30人以上或者直接经济损失1000万元以上,受威胁人数1000人以上或者预估经济损失1亿元以上的;(二)大型:死亡10人以上30人以下或者直接经济损失500万元以上1000万元以下,受威胁人数500人以上1000人以下或者预估经济损失5000万元以上1亿元以下的;(三)中型:死亡3人以上10人以下或者直接经济损失100万元以上500万元以下,受威胁人数100人以上500人以下或者预估经济损失500万元以上5000万元以下的;(四)小型:死亡3人以下或者直接经济损失100万元以下,受威胁人数100人以下或者预估经济损失500万元以下的。

贵州省高位隐蔽性地质灾害隐患专业排查技术指南(试行)目录1 总则 (1)2 规范性引用文件 (2)3 排查技术方法 (3)3.1 基本排查方法 (3)3.2 资料收集 (3)3.3 地面调查 (3)3.4 InSAR地表形变探测 (5)3.5 遥感解译 (5)3.6 航空摄影 (6)3.7 地面三维激光扫描 (8)3.8 地球物理探测 (10)3.9 山地工程 (10)3.10 钻探 (11)3.11 测试与试验 (11)4 高位隐蔽性地质灾害隐患专业排查 (1)4.1 新增滑坡隐患调查 (1)4.2 新增崩塌隐患调查 (2)4.3 新增泥石流隐患调查 (3)4.4 新增不稳定斜坡隐患调查 (5)4.5 新增地面塌陷隐患调查 (5)4.6 新增地裂缝隐患调查 (7)5 现状地质灾害及隐患核查 (1)5.1 已有滑坡灾害点核查 (1)5.2 已有崩塌灾害点核查 (1)5.3 已有泥石流灾害点核查 (1)5.4 已有不稳定斜坡灾害点核查 (2)5.5 已有地面塌陷灾害点核查 (3)5.6 已有地裂缝灾害点核查 (3)6 资料整理和成果编制 (4)6.1 资料整理 (4)6.2 成果编制 (4)6.3 成果提交 (4)7 质量检查与成果验收 (5)7.1 质量检查 (5)7.2 野外验收 (5)7.3 成果审查验收 (6)附录 A (7)A.1 滑坡野外调查表 (7)A.2 崩塌野外调查表 (11)A.3 泥石流野外调查表 (14)A.4 不稳定斜坡野外调查表 (16)A.5 地面塌陷野外调查表 (18)A.6 地裂缝野外调查表 (21)A.7 高位地质灾害隐患遥感解译野外核实表 (24)A.8 野外记录本记录格式及内容 (25)附录 B (26)B.1 地质灾害灾情/危害程度分级 (26)B.2 危害对象等级划分 (26)B.3 地质环境条件复杂程度划分 (26)附录 C (28)C.1 滑坡分类 (28)C.2 崩塌分类 (29)C.3 泥石流分类 (29)C.4 地面塌陷分类 (30)C.5 地裂缝分类 (30)附录 D (32)D.1 滑坡野外判别 (32)D.2 崩塌野外判别 (32)D.3 泥石流野外判别 (33)D.4 不稳定斜坡野外判别 (35)附录 E (36)E.1 泥石流沟严重程度(易发程度)数量化 (36)E.2 泥石流沟易发程度数量化综合评判 (36)附录 F (38)F.1 设计书编写提纲 (38)F.1.1 基本要求 (38)F.1.2 设计书封面、扉页及正文编排版式 (39)F.1.3 设计书编写提纲 (42)F.2 成果报告编写提纲 (44)F.2.1 基本要求 (44)F.2.2 成果报告封面、扉页及正文编排版式 (45)F.3.3 成果报告编写提纲 (48)附录G (50)G.1 附图编制 (50)G.2 附件编制 (51)1 总则1.1 为了规范和指导贵州省高位隐蔽性地质灾害隐患专业排查工作的开展,制定本指南。

1.2 根据《贵州省高位隐蔽性地质灾害隐患专业排查总体设计》,贵州省高位隐蔽性地质灾害隐患专业排查工作主要包括高位隐蔽性地质灾害隐患专业排查、现状地质灾害及隐患核查以及全省地质灾害宣传培训等。

1.3 全面核查已有地质灾害隐患点及其威胁对象的变化情况,进行稳定性和危险性评估,实地调查新发现的高位隐蔽性地质灾害隐患点,初步查明高位隐蔽性地质灾害隐患现状、分布规律、及危害对象,分析其影响因素及成因机理,对其稳定性及危险性进行评价,初步划定地质灾害危险区,完善和更新全省地质灾害隐患数据库,提出监测初步方案和风险减缓措施。

1.4 贵州省高位隐蔽性地质灾害隐患专业排查工作中崩塌、滑坡、泥石流、不稳定斜坡、地面塌陷、地裂缝等地质灾害的核实与调查内容、工作方法、技术要求按照《滑坡崩塌泥石流灾害调查规范》(DZ/T0261-2014)、《地质灾害排查规范》(DZ/T0284-2015)、《贵州省地质灾害调查技术要求(试行)》执行。

2 规范性引用文件下列文件对于本指南的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本指南。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本指南。

《滑坡崩塌泥石流灾害调查规范》(DZ/T0261-2014)《地质灾害排查规范》(DZ/T0284-2015)《滑坡防治工程勘查规范》(GB/T32864-2016)《泥石流灾害防治工程勘查规范》(DZ/T0220-2006)《低空数字航空摄影规范》(CH/Z 3005―2010)《数字航空摄影测量测图规范第1部分:1∶500 1∶1 000 1∶2 000 数字高程模型数字正射影像图数字线划图》(CH/T 3007.1―2011)《地质勘查坑探规程》(DZ 0141-94)《钻探技术规范》(DZ/007-91)《土工试验方法标准》(GB/T 50123-1999)《工程岩体试验方法标准》(GB/T 50266-2013)贵州省地质灾害调查技术要求(试行)3 排查技术方法3.1 基本排查方法3.1.1 地质灾害排查工作在资料收集、InSAR地表形变探测和遥感解译的基础上开展地面调查。

3.1.2 在地面调查过程中,对地形条件复杂、人员难以到达现场的地质灾害及隐患,可利用航空摄影或地面三维激光扫描辅助调查。

3.1.3 对于隐蔽性强,现场调查难以确定灾害体基本特征、难以判断危险性的地质灾害及隐患,可采用地球物理探测、山地工程、钻探、测试与试验等手段进行辅助勘查。

3.2 资料收集3.2.1 充分收集已有地质灾害调查、监测、研究成果,及其它地质灾害勘查和防治等资料。

3.2.2 收集地质灾害形成条件与诱发因素资料,包括气象、水文、地形地貌、地层与构造、地震、水文地质、工程地质等。

3.2.3 收集有关社会、经济资科,包括国民经济建设规划、生态环城建设规划,城镇、水利水电、交通、矿山等工农业建设工程分布状况和近期规划即将开展的工程活动相关资料。

3.2.4 收集各级政府和有关部门制定的地质灾害防治法规和规划、地质灾害防灾预案、地质灾害信息系统及数据库等相关减灾防灾资料。

3.2.5 收集年度群众救灾数据、遥感数据、InSAR地表形变探测监测数据等其他资料。

3.2.6 收集矿山开采利用方案、年度矿山储量年报、井上下对照图(采空区)等矿山资料。

3.3 地面调查3.3.1 野外调查工作手图采用1:50000地形地质图,辅以遥感影像图;重点调查区内具备形成高位隐蔽性地质灾害隐患的地形地质条件区域采用1:10000或更高精度的地形图作为野外调查工作手图。

3.3.2 地面调查包括高位隐蔽性地质灾害隐患专业排查和现状地质灾害及隐患核查。

3.3.3 高位隐蔽性地质灾害隐患专业排查过程中应对遥感解译结果及疑问点、InSAR地表形变探测地表形变异常区与地质灾害及隐患疑问点100%进行野外实地验证,并填写高位地质灾害隐患遥感解译野外核实表。

3.3.4 地面调查过程中结合遥感影像识别地质灾害体的类型、边界、规模和形态特征等,确定其危害范围。

3.3.5 现状地质灾害及隐患核查应根据已有地质灾害调查成果并结合地方政府提供的(新增)灾害信息,逐点进行核查,核查现状地质灾害及隐患的危害对象与危害程度,分析其影响因素及成因机理,对其稳定性及危险性进行评价。

3.3.6 地面调查应采用穿越法与追索法相结合的方法。

面上调查路线宜垂直岩层与构造线走向以及地貌变化显著的方向进行穿越调查;点上对危及县城、村镇、矿山、重要公共基础设施、主要居民点的地质灾害点应采用追索法调查。

3.3.7 对于同类群发地质灾害,都应一点一表,不得将相邻的灾害体合定为一个观测点。

对于同一地点存在的不同类型地质灾害,以主要灾害类型为主可以只定一点,但应做好其他类型灾害的记录。

3.3.8 野外调查记录应按照调查表规定的内容逐一填写,不得遗漏主要调查要素,并用野外调查记录本做沿途观察记录,附必要的示意性平面图、剖面图或素描图以及影像资料等。

3.3.9 图上观测点定位应符合下列规定:a) 凡能在图上表示出面积和形状的灾害地质体,均应在实地勾绘在手图上,不能表示实际面积、形状的,用规定的符号表示。

b) 滑坡点定在滑坡后缘中部,泥石流点定在堆积区顶部,崩塌点定在崩塌发生的前沿。

c) 所有的调查点均采用GPS和微地貌相结合的方法定位,定位误差不得大于10 m。

3.3.10 工作手图上的各类观测点和地质界线,应在野外采用铅笔绘制,转绘到清图上后应及时上墨。

3.3.11 地面调查应符合《滑坡崩塌泥石流灾害调查规范》(DZ/T0261-2014)、《地质灾害排查规范》(DZ/T0284-2015)以及相关规范规程的规定。

3.4 InSAR地表形变探测3.4.1 利用差分干涉雷达(D-InSAR)对重点区域进行大范围地表形变探测,获取测区总体形变趋势性信息,筛查出地表形变异常区,结合遥感解译,圈定出重点排查区。

对重点排查区开展时序InSAR测量,获取测区精细地表形变量和形变速率等监测数据。

3.4.2 对重点区域进行的InSAR地表形变探测,前期已完成,排查承担单位应根据监测数据,核查地表形变异常区,解译出地质灾害及隐患疑问点。

3.5 遥感解译3.5.1 采用2015 年以来的贵州省国土资源“一张图”平台数据源进行遥感解译,开展地质灾害体、地质环境背景条件调查,地面调查过程可采用GooleEarth 数据源辅助地质灾害调查。

3.5.2 遥感解译主要内容包括:a) 地质灾害体调查,包括识别地质灾害体、确定灾害体的空间分布特征、解译地质灾害体的类型、边界、规模、形态特征,分析其位移特征、活动状态、发展趋势、并评价其危害范围和程度。

b) 地质环境背景条件调查,主要调查与地质灾害发育有关的地貌类型、地质构造、岩(土)体类型、水文地质现象和地表覆盖等内容。

3.5.3 应建立典型地质灾害类型、构成要素、地貌、地质构造、岩(土)体类型、水文地质现象和地表覆盖类型等的遥感解译标志。

3.5.4 解译过程中利用人机智能结合的方法在遥感影像上勾绘出高位隐蔽性区段线。

3.5.5 在勾绘出的高位隐蔽性区段线以及遥感解译基础上,按照《滑坡崩塌泥石流灾害调查规范》(DZ/T0261-2014)调查区分级原则,进行重点调查区及一般调查区划分。

3.5.6 遥感解译应符合《滑坡崩塌泥石流灾害调查规范》(DZ/T0261-2014)以及相关测绘地理信息规范规程的规定。

3.6 航空摄影3.6.1 航空摄影辅助地质灾害体调查,包括识别地质灾害体、确定灾害体的空间分布特征、解译灾害体的类型、边界、规模、形态特征,分析其位移特征、活动状态、发展趋势、并评价其危害范围和程度。