心悸的治疗原则

- 格式:pdf

- 大小:45.02 KB

- 文档页数:1

中医内科心系病证~心悸心悸心悸是因外感或内伤,致气血阴阳亏虚,心失所养;或痰饮瘀血阻滞,心脉不畅,引起以心中急剧跳动,惊慌不安,甚则不能自主为主要临床表现的一种病证。

心悸因惊恐、劳累而发,时作时止,不发时如常人,病情较轻者为惊悸;若终日悸动,稍劳尤甚,全身情况差,病情较重者为怔忡。

怔忡多伴惊悸,惊悸日久不愈者亦可转为怔.,冲。

心悸是心脏常见病证,为临床多见,除可由心本身的病变引起外,也可由它脏病变波及于心而致。

《内经》虽无心悸或惊悸、怔忡之病名,但有类似症状记载,如《素问·举痛论》:“惊则心无所依,神无所归,虑无所定,故气乱矣。

”并认为其病因有宗气外泄,心脉不通,突受惊恐,复感外邪等,并对心悸脉象的变化有深刻认识。

《素问·三部九候论》说:“参伍不调者病。

”最早记载脉律不齐是疾病的表现。

《素问,平人气象论》说:“脉绝不至曰死,乍疏乍数日死。

”最早认识到心悸时严重脉律失常与疾病预后的关系。

汉代张仲景在《伤寒论》及《金匮要略》中以惊悸、心动悸、心下悸等为病证名,认为其主要病因有惊扰、水饮、虚损及汗后受邪等,记载了心悸时表现的结、代、促脉及其区别,提出了基本治则及炙甘草汤等治疗心悸的常用方剂。

宋代《济生方·惊悸怔仲健忘门》率先提出怔忡病名,对惊悸、怔仲的病因病机、变证、治法作了较为详细的记述。

《丹溪心法·惊悸怔忡》中提出心悸当“责之虚与痰”的理论。

明代《医学正传·惊悸怔忡健忘证》对惊悸、怔忡的区别与联系有详尽的描述。

《景岳全书·怔忡惊恐》认为怔忡由阴虚劳损所致,且“虚微动亦微,虚甚动亦甚”,·在治疗与护理上主张“速宜节欲节劳,切戒酒色”;“速宜养气养精,滋培根本”。

清代《医林改错》论述了瘀血内阻导致心悸怔忡,记载了用血府逐瘀汤治疗心悸每多获效。

心悸是临床常见病证之一,也可作为临床多种病证的症状表现之一,如胸痹心痛、失眠、健忘、眩晕、水肿、喘证等出现心悸时,应主要针对原发病进行辨证治疗。

心悸的治疗方法心悸是指人在安静状态下感到心跳加快或不规律的情况,这种症状可能会给患者带来焦虑和恐惧。

心悸的出现可能是由于多种原因引起的,如焦虑、压力、贫血、心脏疾病等。

针对心悸这一症状,我们可以通过一些方法来进行治疗和缓解。

下面将为大家介绍一些心悸的治疗方法。

首先,调整生活方式。

改变不良的生活习惯对于缓解心悸症状有着积极的作用。

保持充足的睡眠,规律的作息时间,避免过度疲劳和情绪紧张。

适量的运动也是很重要的,可以选择适合自己的运动方式,如散步、慢跑、瑜伽等,有助于缓解焦虑和压力,从而减轻心悸的症状。

其次,调整饮食习惯。

合理的饮食结构对于心悸的治疗也是很重要的。

建议多摄入富含维生素B、维生素C和钾的食物,如新鲜蔬菜、水果、全谷类食物等。

同时,要避免摄入过多的咖啡因和酒精,以及辛辣、油腻的食物,这些食物可能会刺激心脏,加重心悸的症状。

再次,学会放松自己。

心理压力是导致心悸的重要原因之一,因此学会放松自己对于缓解心悸症状很有帮助。

可以尝试一些放松的方法,如深呼吸、冥想、听轻音乐等,有助于缓解焦虑和紧张情绪,减轻心悸的症状。

最后,寻求专业帮助。

如果心悸的症状持续时间较长或者症状较为严重,建议及时就医,寻求专业医生的帮助。

医生会根据患者的具体情况进行诊断,并制定相应的治疗方案,可能会包括药物治疗或其他治疗方法。

总之,心悸是一种常见的症状,但并不是一种严重的疾病。

通过调整生活方式、饮食习惯,学会放松自己,以及寻求专业帮助,可以有效地缓解心悸的症状,提高生活质量。

希望以上介绍的心悸的治疗方法对于大家有所帮助。

心律失常(心悸)心脏不停地收缩、舒张,形成有节奏、有规律地搏动。

心脏搏动的规律,称心律。

心律源于窦房结(位于右心房上腔静脉入口处)。

心律失常是指心律起源部位、心搏频率、节奏以及冲动传导等任何一项的异常,心律失常中最常见的是早搏。

所谓早搏是指心脏过早搏动,又称期前收缩、期外收缩,即心脏收缩比原来的顺序提早。

按异位激动起源,早搏又分为室性早搏、房性早搏、结性早搏三种。

其中以室性早搏(简称室早)为最常见,房性早搏(简称房早)次之,结性早搏最为少见。

早搏的临床表现是患者自觉心跳不规律,心脏突然强有力地跳动一下,之后心脏停止跳动一次,在脉象上就是“结代脉”。

心律失常的确诊要靠心电图检查。

心律失常属中医的“心悸”范畴。

早在《黄帝内经》中就有对心悸的详细论述。

中医认为,劳累过度,焦虑不安,忧郁不解,均可伤及脾胃,脾虚化源不足,不能滋养于心,引起心血亏损,心脉失养,血流涩滞成瘀,心络瘀阻而成心悸。

中医对心悸的治疗原则是益气养心,健脾补血,活血化瘀,安神定悸。

心率过快(大于100次/分),说明久郁化热,应酌加清热凉血药,如黄连、苦参、丹皮等;心率过慢(少于60次/分),说明久病伤阳,寒阻心脉,应酌加祛寒温阳药,如制附片、干姜、肉桂、桂枝等。

下面介绍中医治疗心律失常的验方。

验方1 益气活血汤【药物组成】黄芪、丹参、龙骨(先煎)、牡蛎(先煎)各30克,党参、当归各20克,麦冬、熟地黄各15克,炙甘草、桃仁、五味子、桂枝、枳壳各10克。

【主治病证】心悸、胸闷,心电图提示心律失常。

【方药解析】黄芪益气;党参、炙甘草健脾;当归、熟地黄、丹参、桃仁补血活血化瘀;麦冬、五味子养心敛阴;龙骨、牡蛎安神定悸;枳壳、桂枝行气通阳。

全方达到益气养心、健脾补血、活血化瘀、安神定悸之目的。

【随症加减】心率过快者(大于100次/分),加黄连10克,山萸肉、黄精各20克,麦冬加至30克;心率过慢者(少于60次/分),加制附片(先煎)6克,细辛5克;兼蕴湿热者,加栀子(打)10克,败酱草20克;伴水肿者,加茯苓、猪苓各20克。

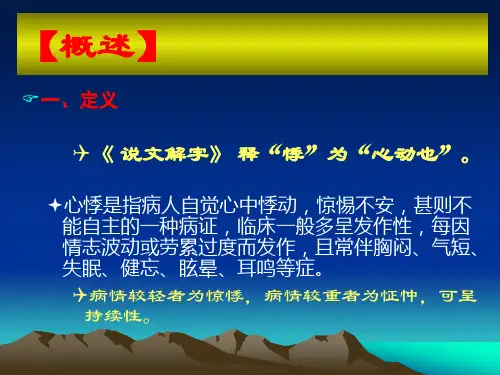

心悸的中医诊疗要点详解定义病人自觉心中悸动,惊惕不安,甚则不能自主的一种病证,临床一般多呈反复发作性每因情志波动或劳累而发作,且常伴胸闷、气短、失眠、健忘、眩晕、耳鸣等症。

病情较轻者—惊悸,病情较重者—怔忡,可呈持续性。

历史沿革1.关于病名:《内经》有惊、惕、惊骇、惊惑、惊躁等名称,《金贵要略》和《伤寒论》中称“惊悸”、“心动悸”、“心中悸”、“心下悸”。

宋·严用和《济生方》首次提出“怔忡”之病名2.关于病因病机:《内经》认为病因为宗气外泄,心脉不通,突受惊恐,复感外邪等。

《素问·平人气象论》:“……左乳之下,其动应衣,宗气泄也”。

《素问·举痛论》:“惊则心无所依,神无所归,虑无所定,故气乱也”。

《素问·痹论》:“脉痹不已,复感于邪,内舍于心”,“心痹者,脉不通,烦则心下鼓。

”《诸病源候论》:外感、情志失调:“风惊悸者,由体虚,心气不足,心之府为风邪所乘,或恐悸忧迫,令心气虚,亦受于风邪,风邪搏于心,则惊不自安,惊不已,则悸动不定”。

唐宋以后医家对心悸的认识,一般有以下几种:认为心悸为水停于心下所致:宋·陈无择:“五饮停蓄,闭于中脘,使人惊悸,属饮家。

”认为心悸是水停于心下及心气虚所致:成无己:“心悸之由,不越二种,一者气虚也,二者停饮也。

”情志所致:宋·杨士赢:“夫惊悸者,心虚胆怯之所致也。

”张京岳《京岳全书·怔忡惊恐》认为怔忡由阴虚劳损所致。

心血不足加痰郁:清·李用粹:“心血一虚,神气失守,神去则舍空,舍空则郁而成痰,痰居心位,此惊悸之所肇端也。

”《丹溪心法·惊悸怔忡》也责之虚与痰:“惊悸者血虚,惊悸有时,从朱砂安神丸”;“怔忡者血虚,怔忡无时,血少者多,有思虑便动属虚,时作时止,痰因火动。

”清·王清任《医林改错》强调瘀血内阻导致心悸怔忡。

3.关于治疗《金贵要略》提出了基本治则,并以炙甘草汤治疗“心动悸,脉结代”,为后世医家所沿用。

⼼悸的中医辨证治疗⼼悸是指⾃觉⼼跳,惊悸不安,甚则不能⾃主的⼀种病证,病位在⼼,其发⽣主要是阴阳失调,⽓⾎失和,⼼神失养所致。

有虚实之分,其虚表现为⽓⾎阴阳亏损,其实表现为痰浊,⾎瘀,⽔饮,故治疗当辨别虚实,虚者当补益⽓⾎,调整阴阳,实者当化痰涤饮,同时配合重镇安神。

本病如如脏腑虚损程度较轻者,预后较好,如脏腑虚损程度较重者,则治疗较难,不易治愈。

⼼悸发作时常伴有⽓短、胸闷、甚⾄眩晕、喘促、晕厥;脉象或数,或迟,或节律不齐。

⼼悸包括惊悸和怔忡。

病位主要在⼼,与肝、脾、肺、肾关系密切。

因⼼为君主,“神明出焉”。

如脾不⽣⾎,⼼⾎不⾜,⼼神则失养;脾失健运,痰湿内⽣,扰动⼼神,或肾阴不⾜,不能上制⼼⽕,肾阳亏虚,⼼阳失于温煦,均可发为⼼悸;肺⽓亏虚,不能助⼼以治节,⼼脉运⾏不畅则⼼悸不安;肝⽓郁滞,⽓滞⾎瘀,或⽓郁化⽕,均使⼼脉不畅,⼼神受扰,发⽣⼼悸。

常证:⾃觉⼼中悸动,惊惕不安,甚⾄不能⾃主,或⼀过性、阵发性,或持续时间较长,或⼀⽇数次发作,或数⽇⼀次发作。

兼见胸闷,⽓短,神疲乏⼒,头晕喘促,甚⾄不能平卧,以⾄出现晕厥。

脉象或数或迟,或乍疏乍数,并兼见结、代、促、涩脉。

重证:如⼼阳不振,则出现⼼痛胸闷,⽓短,眩晕欲吐,脉或迟或数,或乍疏乍数;如⼼肾虚,⽔饮凌⼼,则出现浮肿尿少,形寒肢冷,坐卧不安,动则⽓喘,脉疾数;如⽔饮凌⼼射肺,则出现突发⼼悸,喘促不得卧,咯吐泡沫痰,或为粉红⾊痰涎,或夜间阵发咳嗽,尿少浮肿,脉细数;如⼼阳欲脱,则出现⾯⾊苍⽩,⼤汗淋漓,四肢厥冷,喘促欲脱,神志淡漠;如阴阳离绝,则出现脉象散乱,极疾或极迟,⾯⾊苍⽩,⼝唇发绀,突发意识丧失,肢体抽搐。

病类病性临床分虚实两类。

虚者为⽓⾎阴阳亏损,⼼神失养⽽致;实者多由痰⽕扰⼼、⽔饮凌⼼及瘀⾎阻脉,⽓⾎运⾏不畅⽽引起。

虚实之间可以相互夹杂或转化。

本病多为本虚标实证,其本为⽓⾎不⾜,阴阳亏损,其标是⽓滞、⾎瘀、痰浊、⽔饮,临床表现多虚实夹杂。

第二单元心系病证心悸概述:心悸的概念;病因病机:心神不宁与心悸发生的关系虚、痰、瘀与心悸的关系心悸的基本病机及转化辨证论治:心悸的治疗原则。

心虚胆怯、阴虚火旺、瘀阻心脉、心血不足、心阳不振、水饮凌心证的主症、治法和方药。

常见证候治疗加减变化预后:辨证心悸(心律失常)的预后概念心悸是指病人自觉心中悸动、惊惕不安、甚则不能自主的一种病证。

病情较轻者为惊悸,病情较重者为怔忡。

病因病机心神不宁与心悸发生的关系:平素心虚胆怯,突遇惊恐,忤犯心神,心神动摇,不能自主而心悸;长期忧思不解,心气郁结,阴血暗耗,不能养心,心神不宁而心悸;化火生痰,痰火扰心,心神不宁,心悸时发。

虚、痰、瘀与心悸的关系:本病为本虚标实证。

本——心气不足,心阳虚衰,阴血亏虚→心神失养标——气滞、血瘀、痰浊、水饮→气血运行不畅阴虚者常兼火盛或痰热;阳虚易夹水饮、痰湿;气血不足者,易见气血瘀滞,痰浊。

心悸的基本病机及转化:心悸的病位在心,与肝、脾、肾、肺四脏密切相关。

病理变化主要有虚实两方面。

虚者——气血阴阳亏损——心失滋养→心悸虚实之间可以相互夹杂或转化实者——痰火扰心、水饮上凌、心血瘀阻——气血运行不畅→心悸病证鉴别心悸与怔忡:心悸发病,多与情绪因素有关,可由骤遇惊恐、忧思恼怒、悲哀过极或过度紧张而诱发,多为阵发性,病来虽速,病情较轻,实证居多,病势轻浅,可自行缓解,不发时如常人。

怔忡多由久病体虚,心脏受损所致,无精神等因素亦可发生,常持续心悸,心中惕惕,不能自控,活动后加重,多属虚证,或虚中夹实,病来虽渐,病情较重,不发时亦可兼见脏腑虚损症状。

心悸日久不愈,亦可形成怔忡。

治疗原则治疗应分虚实:虚证:补气、养血、滋阴、温阳+养心安神。

实证:祛痰、化饮、清火、行瘀+重镇安神。

虚实错杂:扶正祛邪兼顾+镇心安神之法。

证治分类心虚胆怯证心血不足证阴虚火旺证心阳不振证水饮凌心证瘀阻心脉证痰火扰心证心虚胆怯证主症:心悸不宁,善惊易恐,坐卧不安,不寐多梦而易惊醒,恶闻声响,食少纳呆,苔薄白,脉细略数或细弦。

中医内科心系病证~心悸心悸心悸是因外感或内伤,致气血阴阳亏虚,心失所养;或痰饮瘀血阻滞,心脉不畅,引起以心中急剧跳动,惊慌不安,甚则不能自主为主要临床表现的一种病证。

心悸因惊恐、劳累而发,时作时止,不发时如常人,病情较轻者为惊悸;若终日悸动,稍劳尤甚,全身情况差,病情较重者为怔忡。

怔忡多伴惊悸,惊悸日久不愈者亦可转为怔.,冲。

心悸是心脏常见病证,为临床多见,除可由心本身的病变引起外,也可由它脏病变波及于心而致。

《内经》虽无心悸或惊悸、怔忡之病名,但有类似症状记载,如《素问•举痛论》:“惊则心无所依,神无所归,虑无所定,故气乱矣。

”并认为其病因有宗气外泄,心脉不通,突受惊恐,复感外邪等,并对心悸脉象的变化有深刻认识。

《素问•三部九候论》说:“参伍不调者病。

”最早记载脉律不齐是疾病的表现。

《素问,平人气象论》说:“脉绝不至曰死,乍疏乍数日死。

”最早认识到心悸时严重脉律失常与疾病预后的关系。

汉代张仲景在《伤寒论》及《金匮要略》中以惊悸、心动悸、心下悸等为病证名,认为其主要病因有惊扰、水饮、虚损及汗后受邪等,记载了心悸时表现的结、代、促脉及其区别,提出了基本治则及炙甘草汤等治疗心悸的常用方剂。

宋代《济生方•惊悸怔仲健忘门》率先提出怔忡病名,对惊悸、怔仲的病因病机、变证、治法作了较为详细的记述。

《丹溪心法•惊悸怔忡》中提出心悸当“责之虚与痰”的理论。

明代《医学正传•惊悸怔忡健忘证》对惊悸、怔忡的区别与联系有详尽的描述。

《景岳全书•怔忡惊恐》认为怔忡由阴虚劳损所致,且“虚微动亦微,虚甚动亦甚” ,•在治疗与护理上主张“速宜节欲节劳,切戒酒色” ;“速宜养气养精,滋培根本” 。

清代《医林改错》论述了瘀血内阻导致心悸怔忡,记载了用血府逐瘀汤治疗心悸每多获效。

心悸是临床常见病证之一,也可作为临床多种病证的症状表现之一,如胸痹心痛、失眠、健忘、眩晕、水肿、喘证等出现心悸时,应主要针对原发病进行辨证治疗。

根据本病的临床表现,西医学的各种原因引起的心律失常,如心动过速、心动过缓、过早搏动、心房颤动或扑动、房室传导阻滞、病态窦房结综合征、预激综合征及心功能不全、神经官能症等,凡以心悸为主要临床表现时,均可参考本节辨证论治。

心悸的中医辨证和治疗心悸包括惊悸和怔忡,是指由气血阴阳亏虚,心失所养,或痰瘀阻滞心脉,邪扰心神所致,病人自觉心中悸动,惊惕不安,甚则不能自主的病证。

常伴有气短,胸闷,甚则眩晕,喘促,脉象或迟或数,或节律不齐。

其中因惊恐、劳累而发,时发时止,不发时如常人,其证较轻者,为惊悸;并无外惊,每由内因引起,自觉终日心中惕惕,稍劳即发,病来虽渐,但全身情况较差,病情较为深重者,为怔忡。

惊悸日久不愈,可发展为怔忡。

【范围】西医学中各种原因引起的心律失常,如心动过速、心动过缓、过早搏动、心房颤动或扑动、房室传导阻滞、病态窦房结综合征、预激综合征以及心功能不全、一部分神经官能症等,凡具有心悸表现者,均可参照本篇辨证论治。

【病因病机】一、病因1.感受外邪风寒湿邪,侵袭体表,痹阻经脉,内舍于心,发为心悸。

2.情志所伤恼怒伤肝,肝气郁滞,日久化火,气火扰心则心悸;若气滞不解,久则血瘀,心脉瘀阻,亦可心悸;忧思伤脾,阴血亏耗,心失所养则心悸;脾胃受损,运化失司,酿生痰湿,痰浊阻络亦可致心悸;突受惊恐,心神慌乱,不能自主亦可发为心悸。

3.饮食失调过食肥甘醇酒,损伤脾胃,运化失司,湿聚成痰,日久痰浊阻滞心脉,或气血生化乏源,心失所养,均可心悸。

4.劳欲过度房劳过度,损耗肾精,精血亏虚,心失所养;或烦劳不止,劳伤心脾,心气受损,均可发生心悸。

5.它病失养咳喘日久,心肺气虚,或肺虚及肾,心肾虚衰可引发心悸;水肿日久,或中阳不运,水饮内停,继而水饮凌心而心悸;温热病邪,稽留不除,扰乱心神,可致心悸;急性大出血或长期慢性失血均可致心血亏虚,心失所养而引起心悸。

二、病机1.发病因外感、惊恐、失血等引发者,一般发病较急,其它则发病较缓,遇诱因常反复发作。

2.病位主要病位在心,但涉及肝、脾、肺、肾诸脏。

3.病性以虚为主,本虚标实。

本虚主要为气、血、阴、阳不足,心失所养;标实为气滞血瘀、痰浊水饮、火热毒邪等扰乱心神。

4.病势早期主要是心之气血阴阳亏虚,气滞、血瘀、痰浊、热毒等实邪阻滞心络,扰乱心神;日久心病可及脾、肺、肾等其它脏腑,病机复杂,病情加重。

一、预案背景心悸是一种常见的生理现象,但有时也可能由各种原因引起,如心脏病、电解质失衡、药物副作用等。

为保障患者生命安全,提高医护人员应对心悸的能力,特制定本预案。

二、预案目标1. 及时发现心悸患者,迅速进行初步评估和分类。

2. 对心悸患者进行有效的救治,降低并发症风险。

3. 提高医护人员对心悸的诊疗水平,减少误诊、漏诊。

三、预案内容1. 人员培训(1)医护人员需掌握心悸的病因、临床表现、诊断及治疗原则。

(2)定期组织心悸急救知识培训,提高医护人员应对心悸的能力。

2. 诊疗流程(1)患者就诊时,医护人员应迅速进行病史采集、体格检查和初步评估。

(2)根据评估结果,对患者进行分类:a. 轻度心悸:给予心理疏导、休息、调整生活方式等非药物治疗。

b. 中度心悸:根据病因给予相应治疗,如调整药物、纠正电解质失衡等。

c. 重度心悸:立即进行紧急救治,如给予抗心律失常药物、电复律等。

3. 应急措施(1)发现心悸患者,立即启动应急预案。

(2)保持患者呼吸道通畅,必要时给予吸氧。

(3)遵医嘱给予药物治疗,密切观察患者病情变化。

(4)对危重患者,立即进行心肺复苏,同时呼叫上级医生和抢救小组。

4. 预防措施(1)加强健康教育,提高患者对心悸的认识。

(2)鼓励患者养成良好的生活习惯,如戒烟、限酒、合理膳食等。

(3)定期进行体检,及时发现并治疗相关疾病。

四、预案实施与评估1. 预案实施:本预案由医院领导负责组织实施,各部门协同配合。

2. 评估:定期对预案实施情况进行评估,根据评估结果对预案进行修订和完善。

五、附则1. 本预案自发布之日起实施。

2. 本预案的解释权归医院所有。

3. 如遇特殊情况,可根据实际情况调整预案内容。

中医内科学心悸典型病案中医内科学心悸典型病案导语:心悸是一种常见的心脏症状,中医内科专门研究心悸的病因与治疗方法。

本文将重点探讨中医内科学中心悸的典型病案,以便读者能更全面、深刻地理解这一主题,并从中受益。

1. 病案背景在中医内科学中,心悸是指感到心脏搏动明显或强烈,多伴有心慌、胸闷等不适症状。

心悸可由多种病因引起,例如情绪紧张、体力过度、内脏功能失调、药物不良反应等。

2. 典型病案分析病案1:患者女性,芳龄50岁,主要症状为心悸,伴恶心、乏力、脉搏弦细。

经中医内科医生诊断,患者为心脾两虚导致的心悸。

治疗中采用益气健脾、调和气血的方药,并结合针灸疗法进行治疗。

经过3个疗程的治疗,患者心悸明显减轻,伴随症状也逐渐消失。

病案2:患者男性,芳龄45岁,主要症状为心悸,伴失眠、健忘、易激动。

经中医内科医生诊断,患者为肝气郁结导致的心悸。

治疗中采用疏肝解郁、清热安神的方药,并结合推拿按摩疗法进行治疗。

经过一段时间的治疗,患者心悸明显改善,其他伴随症状也有所减轻。

3. 病机分析中医内科学中认为,心悸是由于心脏功能失调、气血运行不畅引起的。

心悸病机可分为气机失调、血瘀阻滞、心阳虚弱、心火上炎等类型。

通过病案分析,我们可以看出心悸的不同类型和相应的治疗方法。

4. 治疗原则中医内科学治疗心悸的原则是调和气血、平衡阴阳、疏通经络。

具体治疗方法可包括中药调理、针灸疗法、推拿按摩等。

治疗过程中需结合患者具体情况进行个体化治疗。

5. 个人观点和理解作为一名中医内科写手,我对心悸的理解是,它是一种体内能量失衡的表现。

无论是气血不足还是郁结气机,都会导致心脏功能失调,进而出现心悸症状。

在治疗心悸时,我认为调理身体内部的能量平衡至关重要。

总结与回顾:通过本文的探讨,我们了解到中医内科学中心悸的典型病案以及相应的治疗方法。

心悸是一种常见的心脏症状,可由多种病因引起。

在治疗心悸时,中医内科医师注重调和气血、平衡阴阳、疏通经络,采取中药调理、针灸疗法、推拿按摩等多种治疗方法。