- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

考向二 外力作用与地表形态

真题回顾

1.(2018·全国Ⅰ卷,6~8)如图示意某河流上游河段的单侧断面。该河段两岸 依次分布着海拔不同的四个平坦面T0、T1、T2、T3,平坦面上均堆积着河流 沉积砾石。砾石的平均砾径T3>T0>T2>T1。洪水期河水仅能淹没T0。据此 回答(1)~(3)题:

(1)面积仍在扩大的平坦面是( )

(1)组成“巨人之路”的石柱的岩石属于右图中的( ) A.a B.b C.c D.d (2)推测“巨人之路”地貌景观的地质形成过程正确的是( ) A.深海沉积—地壳抬升—流水溶蚀下切—海水侵蚀 B.板块张裂—岩浆侵入—岩浆冷却结晶—风力侵蚀 C.板块碰撞—岩浆侵入—地壳隆起抬升—风力侵蚀 D.板块张裂—岩浆喷出—岩浆冷却结晶—海水侵蚀

考向透析 1.主要外力作用类型判断的综合分析方法 分析某地区主要外力作用的类型,往往需要综合许多因素。

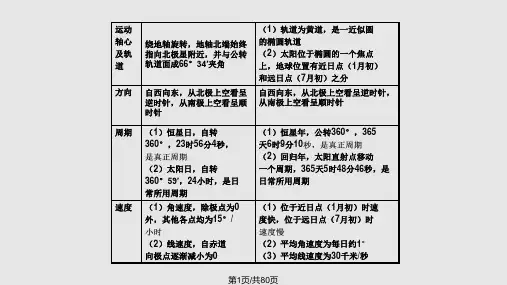

影响因素

气候因素(气 温、降水)

地质地形因素 (基岩、地形

地势)

生物因素(植 被覆盖率)

地区差异 干旱、半干旱地区

湿润地区

基岩性质 地形与地势

起伏 植被覆盖率低 植被覆盖率高

表现

昼夜温差大,降水少,主要表现为风化作用和风力侵蚀、 搬运、沉积作用

(3)判断岩层新老关系 ①正常状态的岩层→下老上新。 ②背斜→两翼新、中间老;向斜→两翼老、中间新。 ③侵入岩层的岩体→侵入的岩体要比被侵入的岩层新,形成时间晚。 3.岩石圈物质循环

(1)图中①②③④分别表示冷却凝固、外力作用、变质作用、重熔再生。 ①地壳物质循环是从岩浆到各种岩石的形成,再到新岩浆的产生过程。期 间经过的地质作用主要有冷却凝固作用、外力作用、变质作用、重熔再生 作用等。 ②岩浆来源于上地幔中的软流层。 ③主要岩石类型:岩浆岩、沉积岩和变质岩。 (2)判读地壳物质循环图的基本步骤 ①突破识图是关键 先确定岩浆与岩浆岩。由于生成岩浆岩的只有岩浆,故只有一个箭头指向 的方框一般为岩浆岩。 ②尝试代入验证 有两个箭头指向的方框一般为沉积岩或变质岩。

解析:第(1)题,石柱是玄武岩,是岩浆岩中的喷出岩;图中a是侵入岩,b是喷出 岩,c是沉积岩,d是变质岩。故B正确。第(2)题,北爱尔兰地处大西洋中部,处 在早期的美洲板块与亚欧板块张裂带,地下岩浆形成的火山不断喷发,后岩 浆冷却结晶形成玄武岩,再经海水侵蚀形成巨型石柱群。故D正确。 答案:(1)B (2)D

2.(2018·北京卷,4)如图为某地的地质剖面示意图。读图,回答下题: 图中( ) A.甲处的物质主要来源于地壳 B.断层发生在花岗岩形成之后 C.岩浆侵入可能导致乙处岩石变质 D.丙处的溶洞景观由岩浆活动造成 思路点拨:乙位于花岗岩与石灰岩的交界处,受岩浆高温作用影响,可能导致 该处的岩石发生变质作用,C项正确。甲为花岗岩,属于岩浆岩,岩浆来自上 地幔顶部的软流层,A错误;图中地质作用发生的顺序:断层—上覆沉积物— 岩浆侵入—变质作用,因此,断层发生在花岗岩形成之前,B项错误;石灰岩中 的溶洞是溶蚀作用形成的,D项错误。 答案:C

2.(2019·全国Ⅱ卷,9~11)霍林河发源于大兴安岭,为山前半干旱区及部分半湿

润区的平原带来了流水及泥沙。受上游修建水库和灌溉的影响,山前平原河

段多年断流。断流期间,山前平原上的洼地增多增大。据此回答(1)~(3)题:

(1)修建水库前,营造该地区山前平原地表形态的力主要来自( )

A.构造运动 B.流水

命题角度二:三大类岩石及岩石圈物质循环 (2019·河南新乡模拟)“巨人之路”是位于英国北爱尔兰海岸的著名旅游景

点,在1996年被联合国教科文组织列为世界自然遗产。这个由数万根高低不一 的玄武岩石柱聚集而成的、绵延数千米的堤道,从峭壁伸至海面,数千年如一 日的屹立在大海之滨,看起来就像巨型石阶,所以被称为“巨人之路”。下图 为巨人之路的景观图和岩石圈物质循环图。据此回答(1)~(2)题:

考情分析

1.结合地质剖面图或水平岩 层分布图考查岩石圈的物 质循环和地质构造。 2.联系不同河段的流水地貌 分布图或区域图考查流水 、风力侵蚀和堆积地貌的 形成过程。

整合重组 精准突破 微专题 限时训练

整合重组

精准突破

考向一 内力作用与地表形态 真题回顾

1.(2019·江苏卷,3~4)如图为某次地质野外考察时拍摄的照片。照片中界面M之 上的“甲”是一水平岩层,界面M之下的“乙”是一向斜,“丙”是地表沟谷,N 是岩层层面。读图,回答(1)~(2)题:

(1)界面M反映的地质含义不同于N的是( ) A.沉积物变化 B.古气候变化 C.古环境变化 D.构造运动变化 (2)该区域( ) A.甲抬升前持续接受沉积 B.乙形成时代晚于甲岩层 C.乙形成后经历长期侵蚀 D.丙是背斜受侵蚀的结果

思路点拨:第(1)题,由材料和图片可知,M上部的岩层是水平的,M下部的岩层是弯曲 的,因此M表达的地质意义和N不同的就在于弯曲岩层经过地壳的挤压形成了褶皱, 而上部的岩层主要以外力作用为主,如沉积作用,因此水平方向的岩层是没有经过挤 压作用的,故选D。无法看出古气候的变化和古环境的变化,通过岩层的顺序只可以 判断地壳运动的变化,而沉积物的变化也无法判断A、B、C错误。第(2)题,岩层位于 下方的先沉积,位于上方的后沉积,因此乙形成的时代要早于甲岩层,B错误。从图中 可以看出乙的岩层覆盖相对密集,外表有明显的侵蚀痕迹,而且最上部的岩层并不是 连续的,因此乙形成之后,经历了长期的侵蚀过程,C正确。甲是水平岩层和弯曲岩层 分界面,因此甲在抬升之前经历了外力作用的侵蚀,形成了剥蚀面,因此并不是持续地 接受沉积,A错误。丙是地表的沟谷,而且此处不一定是背斜,有可能只是单纯地表受 到流水的侵蚀而形成,也有可能是由于内力作用发生断裂而形成的沟谷。无法判断 其形成,D错误。 答案:(1)D (2)C

专题四 地壳运动规律

考纲展示

考情统计

1.地壳物质循环 2.地表形态变化

的内力因素

2019·江苏卷,3~4 2018·江苏卷,5~6 2018·北京卷,4 2018·天津卷,4 2017·江苏卷,5~6

3.地表形态变化 的外力因素

4.地表形态对聚 落分布的影响

2019·全国Ⅰ卷,9~11 2019·全国Ⅱ卷,9~11 2019·全国Ⅲ卷,37 2019·天津卷,12 2018·全国Ⅰ卷,6~8 2018·天津卷,3 2017·全国Ⅱ卷,9~10 2016·全国Ⅰ卷,8~9

(2)主要的堆积作用及形成的地貌

3.河流地貌发育的判断技巧 (1)利用河谷形态判断所处河段,如图所示:

(2)利用堆积地貌类型判断河段,如图所示:

(3)利用堆积地貌形态景观图判断河段,如图所示:

(4)河漫滩 ①河流中下游平原地区——一般位于凸岸,堆积。 ②洪水期流水携带泥沙堆积,被淹没;枯水期裸露。 (5)河口处地貌特殊变化的推理过程

降水丰富、地表径流量大,主要表现为流水的侵蚀、搬 运、沉积作用

石灰岩地区,由于岩石的可溶性,主要表现为流水的溶蚀 和沉积作用

地势高的地区往往表现为风化、侵蚀、搬运作用;而地 势低的地区主要表现为沉积和固结成岩作用

以侵蚀、搬运为主

生物风化作用显著

2.侵蚀作用和堆积作用形成的地貌 (1)主要的侵蚀作用及形成的地貌

A.T0 B.T1 C.T2 D.T3 (2)该断面河流流速最大的时期为( )

A.T3形成时期 B.T2形成时期 C.T1形成时期 D.T0形成时期 (3)推测该河段所在区域的地壳经历了( )

A.持续下降

B.持续抬升

C.间歇性下降 D.间歇性抬升

思路点拨:第(1)题,图示河流有四级阶地,对应T0、T1、T2、T3四个平坦面,平 坦面上的沉积物源于河流携带的砾石。由于洪水期河水仅能淹没T0,因此砾 石还会继续在此沉积(或堆积),T0的面积仍在扩大。由于T1、T2、T3平坦面 位置高于洪水期河流水面,所以砾石无法在此沉积,故A项正确。第(2)题,河 流沉积物具有明显的分选性。通常,流速大,沉积物颗粒较大;流速小,沉积物 颗粒较小。砾石的平均砾径T3>T0>T2>T1,说明T3时期沉积物颗粒最大,河流 流速最快。故A项正确。第(3)题, 根据河流阶地的形成原理可知,有几级阶 地,就有过几次地壳抬升运动;而且图示河岸坡度陡缓相间分布,据此可以推 测该区域的地壳经历了间歇性抬升,故D项正确。 答案:(1)A (2)A显示X区和Y区岩层性质相同,只是位置有高低, 岩层中有断裂面且同一岩层沿断裂面错开,应为内力作用所致,故D正确、A、 C错误。图中岩层没有弯曲形变,因此不属于褶皱,故B错误。第(2)题,依据上 题推理过程,X区和Y区地表的玄武岩层在形成初期理应厚度基本一致,当前 厚度存在差异的最可能原因是Y区海拔高于X区,再加上Y区地表起伏大于X 区,外力侵蚀作用更为强烈,故C选项正确。 答案:(1)D (2)C

2.地质构造剖面图判读程序 内力作用与地质构造在高考中主要考查地质构造类型的判断和地质构造在 生产生活中的实践意义,试题多以地质构造剖面图为载体。在判读地质构 造剖面图时,一般遵循以下三步: (1)建立正常地层的特点模型 岩层平行分布,老岩层在下、新岩层在上。 (2)判断地质剖面图中的特点 ①是否弯曲→背斜或向斜的地质构造。 ②是否有断层线→断层地质构造。 ③是否有岩层上下错位→地垒或地堑的地质构造。

C.冰川

D.风

(2)断流期间,山前平原上的洼地增多增大是由于( )

A.地面沉降 B.流水侵蚀 C.风力侵蚀

D.冻融塌陷

(3)伴随着洼地增多增大,周边地区可能出现( )

A.水土流失 B.沼泽化

C.土地沙化 D.盐碱化

思路点拨:第(1)题,霍林河上游流经大兴安岭,流速快、泥沙搬运能力强,在出 山口位置因地势变得低平、水流速度减慢,从上游携带的泥沙、碎石在此堆 积形成山前平原(冲积扇),因此营造该地区山前平原地表形态的力主要是流 水,B对。第(2)题,山前平原属半干旱、半湿润地带,因河流断流使气候逐渐 变得干旱,风力作用增强,风力的侵蚀作用使在山前堆积的泥沙不断被吹蚀、 搬运,形成风蚀洼地,随着风力的不断侵蚀,洼地不断增多、增大,C对。第(3) 题,洼地增多增大,反映了该地受风力侵蚀作用加剧,被风力吹蚀、搬运的泥 沙在周边地区沉积,使周边地区可能出现土地沙化,C对。 答案:(1)B (2)C (3)C