地壳运动规律

- 格式:ppt

- 大小:2.18 MB

- 文档页数:62

关于地质构造,收藏这一篇就足够了!地表形态特征的发生、发展和变化,都是地壳各部分质点运动的综合表现。

这种由地球内部动力作用引起的地壳结构改变与变位的运动,称地壳运动。

地质构造,是地壳运动的产物。

由于地壳的长期运动,造成岩层的产状和岩层的弯曲、断开或产生位移的变化,称为地质构造。

第一节地壳运动的类型地壳运动是地质构造的主导因素,其基本类型有二种:垂直运动和水平运动。

一、垂直运动(升降运动)是地壳物质沿着地球半径方向移动。

它表现为地壳的上拱和下拗,并形成大型的构造隆起和拗陷。

地壳垂直的上下升降运动,造成陆地上升(海退)与下降(海侵)的现象。

从现代海岸线的变迁可以得到证实,例如现今我国广东省防城、合蒲、中山等县沿海都有狭长的海滨平原,伸展得非常平坦,并向海面缓缓倾斜,它的沉积物都是海相的物质,其中有海生介壳,这说明了地壳发生了相对上升,海底新近隆起所造成的。

又如河北昌黎县附近有一路碑,上面刻有:高昌黎县五里,离海边五里的标记。

但现近路碑已离海边很近,已不到4里了,这说明了地壳在下降,海水朝向大陆推进。

(—)海侵(超覆)海侵时陆地不断下降,海岸线不断向大陆内部移动(图2-1)。

按照浅海区的海水(浪)的破坏、搬运、沉积的分布规律,依次沉积了砾岩一砂岩一页岩一石灰岩。

由于地壳下降,形成海侵,粗颗粒的沉积物就不断地向陆地方向移动,结果沿着任一浅海垂直剖面内(例如A—A)从时间上自早到晚,反映在剖面上是自下至上看到砾岩一砂岩一页岩一灰岩,即由粗到细的变化过程。

平面分布的特点,则是新的沉积物分布面积比老的较广,称谓超覆。

所以超覆地层是海侵的产物,也是海侵分析之一。

(二)海退(退覆)海退是地壳上升,海水向海洋中心退却的过程(图2 ̄2)所示。

图上I—I水平线表示原始海平面位置,当海岸退至Ⅱ、Ⅲ……时,沉积相发生了变化,在垂直剖面A-A中,自下而上看到的是由石灰岩一页岩一砂岩一砾岩,即由细到粗的粒度变化过程,平面分布的特点,则是新的沉积物分布面积比老的较小,称谓退覆,退覆地层是海退的产物。

地壳运动学说是指地壳运动的演化过程和规律的科学理论。

地壳是地球上表面的一层岩石,它是由地幔上的岩浆冷却凝固而成的。

地壳运动是指地壳及其上的物质运动的过程。

地壳运动学说提出了地壳运动的基本规律,包括:地壳运动是地球内部构造运动的结果。

地球内部有许多动力推动地壳运动,其中最重要的是地幔的运动。

地幔是地球内部最下层的一层,它由熔融的岩浆构成,因此具有很强的流动性。

当地幔流动时,会推动地壳进行运动。

地壳运动分为构造运动和流动运动。

构造运动是指地壳的形态发生变化的运动,例如山脉的形成、地壳的拉伸和挤压等。

流动运动是指地壳上的物质在表面运动的过程,例如海流的运动、地震的传播等。

地壳运动有规律性。

地壳运动不是随机的,而是有一定的规律性。

例如,山脉的形成是在地壳拉伸的过程中发生的;地震是在地壳挤压的过程中发生的。

地壳运动是慢的。

地壳的运动速度很慢,一般在每年几厘米到几十厘米的范围内。

然而,在地壳运动的过程中,会发生许多大规模的地质事件,例如山脉的形成、海岸的侵蚀和地震的发生等。

地壳运动学说是地质学的一个重要分支,它对于了解地球的演化和地质现象具有重要意义。

近年来,随着地质科学技术的发展,地壳运动学说也在不断发展和完善,为我们了解地球提供了更多的线索和思路。

在地壳运动学说的研究中,科学家们还发现了许多新的现象和规律。

例如,地壳的运动不仅与地幔的运动有关,还与地球表面的气候和气候变化有关。

地壳运动也会影响地震的发生,并且地震会对地壳运动产生影响。

此外,地壳运动学说也与其他科学领域有密切的联系。

例如,地壳运动会影响海洋的形成和变化,海洋的变化又会影响气候的变化。

地壳运动也会影响地球的生物多样性,例如物种的迁移和演化。

总之,地壳运动学说是一门研究地球表面岩石运动的科学,它对于我们了解地球的演化和地质现象具有重要意义,并与其他科学领域有着密切的联系。

了解地球的地壳运动地球的地壳运动是指地球表面岩石层的运动和变化。

地壳是地球外层的固体表面,它由地壳岩石构成,分布着陆地和海洋。

地壳运动的主要表现有地震、火山喷发以及地质构造的变化等。

地震是地壳运动的一种常见现象,通常是由地壳内部岩石层发生断裂或地质构造运动而引起的。

地震的发生造成的震源释放出的能量会引发地震波的传播,这些地震波以地震波前波、S波和表面波等形式传播到地球表面,引起地面的晃动。

地震不仅仅是一种破坏性的自然灾害,还是人类研究地球内部构造和地壳运动规律的重要手段之一。

火山喷发是地壳运动的另一种形式,它通常发生在地球表面的某些特定地区。

火山是地壳内岩浆从地下喷发出来形成的山体,在火山口喷发的时候会释放出大量的熔岩、火山灰、火山气体等物质。

火山喷发不仅能够改变地貌和增加地壳的构造,还能够释放出大量的能量,对周围环境和人类社会带来一定的影响。

除了地震和火山喷发之外,地壳运动还体现在地质构造的变化上。

地质构造是地球地壳内岩石的组织和分布状态,包括地球的板块构造、山脉的形成、地震带的分布等。

地球的地壳由多个地壳板块组成,这些板块相互之间会发生相对运动,形成地震和地震带。

同时,地球上还存在着大大小小的山脉,这些山脉的形成也是地壳运动的结果。

地质构造的变化不仅仅影响到地表的地貌,还对地球的大气圈、水圈和生物圈产生重要的影响。

总而言之,地壳运动是地球表面岩石层的运动和变化,包括地震、火山喷发以及地质构造的变化等。

地壳运动不仅是地球自身的一种运动形式,也是地球环境和生态系统的变化因素之一。

了解地壳运动对于人类认识地球和保护环境具有重要的意义。

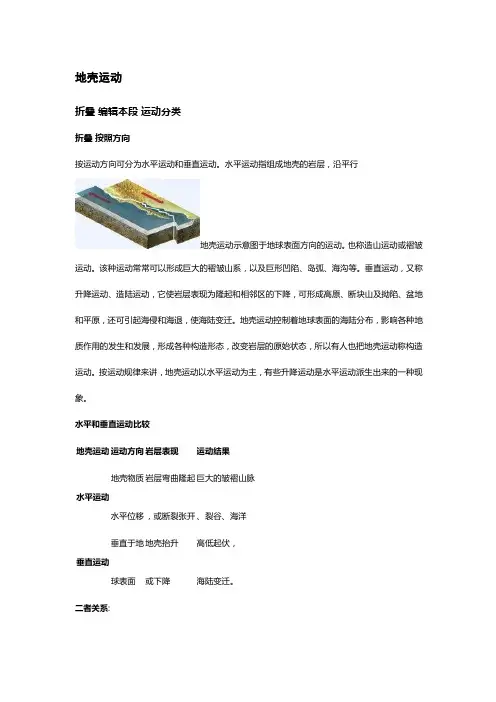

地壳运动折叠编辑本段运动分类折叠按照方向按运动方向可分为水平运动和垂直运动。

水平运动指组成地壳的岩层,沿平行地壳运动示意图于地球表面方向的运动。

也称造山运动或褶皱运动。

该种运动常常可以形成巨大的褶皱山系,以及巨形凹陷、岛弧、海沟等。

垂直运动,又称升降运动、造陆运动,它使岩层表现为隆起和相邻区的下降,可形成高原、断块山及拗陷、盆地和平原,还可引起海侵和海退,使海陆变迁。

地壳运动控制着地球表面的海陆分布,影响各种地质作用的发生和发展,形成各种构造形态,改变岩层的原始状态,所以有人也把地壳运动称构造运动。

按运动规律来讲,地壳运动以水平运动为主,有些升降运动是水平运动派生出来的一种现象。

水平和垂直运动比较地壳运动运动方向岩层表现运动结果水平运动地壳物质水平位移岩层弯曲隆起,或断裂张开巨大的皱褶山脉、裂谷、海洋垂直运动垂直于地球表面地壳抬升或下降高低起伏,海陆变迁。

二者关系:1、对立统一关系2、水平运动为主,垂直运动为辅3、不同地点或不同时期,以某一种运动为主折叠按照速度地壳运动按运动的速度可分为两类:①长期缓慢的构造运动。

例如大陆和海洋的形成,古大陆的分裂和漂地壳运动移,形成山脉和盆地的造山运动,以及地球自转速率和地球扁率的长期变化等,它们经历的时间尺度以百万年计。

另如冰期消失、地面冰块融化引起的地面升降,也属以万年计的缓慢运动。

②较快速的运动。

这种运动以年或小时为计算单位,如地极的张德勒摆动,能引起地壳的微小变形;日、月引潮力不但造成海水涨落,也使固体地球部分形成固体潮,一昼夜地面最大可有几十厘米的起伏;较大的地震可引起地球自由振荡,它既有径向的振动,也有切向的扭转振动。

地壳运动的分类,还可以依据不同的标准划分为不同的类型,如下表所示:地壳运动分类表序号分类依据地壳运动类型1参照物1、以黄道面为参照物的地壳运动;2、以地轴为参照物的地壳运动;3、以地理坐标为参照物的地壳运动;4、以地表物体为参照物的地壳运动。

高三地壳运动规律知识点地壳运动是指地球表面岩石层的变动和演化过程,是地球演化的重要组成部分,也是地球表面地理景观的形成和变化的根本原因。

地壳运动规律的研究对于地理科学和人类文明的发展都具有重要的意义。

本文将介绍高三地壳运动规律的一些基本知识点。

一、地震与板块运动地震是地球上一种常见地壳运动现象,是地球板块活动的主要表现之一。

板块运动是指地球上岩石层的大规模运动,主要分为构造板块运动和构造变形两种。

构造板块运动是指地壳板块之间的相对运动,而构造变形则是指地壳板块内部岩石的变形和位移。

地震的发生和传播是地壳板块活动的结果,它通常发生在板块边界或板块内部的断裂带上。

地震的强度和频率与板块活动的性质和速度密切相关。

例如,在板块边界处,如太平洋火山带和地中海–喜马拉雅地震带,地震较为频繁,强度也较高。

而在板块内部,如北美洲和欧亚大陆中部,地震相对较少。

二、地壳抬升与沉降地壳抬升与沉降是地壳运动中重要的表现形式,也是地理景观演变的重要原因。

地壳的抬升和沉降主要与构造板块运动和构造变形有关。

在构造板块运动中,岩石层的挤压、伸展、剪切等力学作用导致地壳的抬升与沉降。

例如,当两个岩石板块相互挤压,板块边界处的岩石层会向上抬升,形成山脉和高原。

相反地,当岩石板块发生拉伸或剪切作用时,板块内部的岩石层会下沉,形成盆地和海洋。

此外,地质作用如岩浆侵入、火山喷发以及河流冲刷等也会引起地壳抬升和沉降。

例如,火山的喷发会在火山口周围形成火山锥体,岩浆侵入地壳下部会使地壳发生抬升;河流的冲刷作用会改变地表地质结构,导致地壳抬升和沉降。

三、地壳运动与地理灾害地壳运动是地理灾害的重要来源之一。

地震、火山喷发、地面塌陷等地震灾害通常与地壳的运动有关。

地震是地壳运动中最常见的灾害之一,它通常发生在板块边界或断裂带上,造成的破坏和人员伤亡都是巨大的。

例如,近年来发生的日本福岛核灾和中国汶川地震都是由地壳运动引起的。

火山喷发是由于地质活动造成的,火山口周围由于岩浆侵入和火山气体的释放导致的地表沉降和地面塌陷,经常伴随着火山灰、火山烟尘和熔岩的喷发,对人类的生活和环境造成了巨大的威胁。

赵国勇地壳运动规律赵国勇先生是中国地理学家,他的开创性贡献之一就是建立了地壳运动的规律。

20世纪初,赵国勇在进行大量实验和测量研究后,发现了地壳运动的规律,赢得了世界名声。

赵国勇先生最初发表过以“柔性地壳运动论”为主题的研究论文。

他认为,地壳是可以伸缩的,当地壳受到拉力时,会伸长;当地壳受到挤压时,会曲缩。

根据他的理论,地壳的运动是以变形来表现的,可以用平面几何学的方式来描述。

他还提出,地壳应该有一个支撑层,以防止地壳的拉伸和压缩。

20世纪30年代,赵国勇提出了第二个重要规律地壳变形运动有加速度。

也就是说,地壳的变形运动并非是一个稳定的过程,而是一个加速变形过程,而地壳周期性的变形又分为大体加速变形期、加速变形期和减速变形期。

后来,赵国勇提出了第三个重要规律地壳运动周期性。

他认为,地壳的运动不是一次性的,而是周期性变换的,这个周期性变换与地球的转动轨道有关。

他用地球的参数表示弹性地壳的大小及厚度,提出了一种对地壳的变形进行描述的新方法。

他还建立了一种新的方法,以描述地壳的运动规律,他用“圆锥”来替代圆筒,以表示地壳的运动方式。

赵国勇的研究结果不仅为中国地质学家开辟了新的研究领域,同时也为地球物理学研究提供了重要的实验结果。

其后研究者又对赵先生的论文进行深入地研究,以更完善的理论来解释地壳变形的实际情况,在解释地壳运动的规律方面取得了重大的成果。

赵国勇的研究成果对现今的地质学研究仍然有重要的意义,目前地质学家们正在进一步研究他的理论,以扩展其可靠性,用以更精确地解释地壳变形的实际情况。

赵国勇先生是中国地理学家中最具有历史影响力的人物,他最重要的贡献之一就是建立了地壳运动规律,从而奠定了地质学家研究地球变形规律的重要基础。

赵先生的实践和理论研究阐述了地壳变形运动的基本特征,为我们了解地球变形规律提供了重要的帮助,极大地促进了对地壳的研究,成为了中国地理学的重要贡献。

地球的地壳运动是指地球表面岩石层的变动和变形。

地壳运动是地球地质学中的重要概念,涉及地球表面岩石层的运动和改变。

地球的地壳由若干块状构造板块组成,它们以极慢的速度在地球表面上移动和变形,形成了我们所知的地球地貌和地理构造。

地壳运动主要分为两种形式:构造运动和地震活动。

构造运动是指地球表面岩石层因板块漂移、地山脉的抬升和地壳的沉降等因素而发生的变动和变形。

这些运动通常发生在边界地区,如板块交界处,导致地震、火山喷发和地壳抬升等现象。

地震活动是地壳运动中的一种表现,是由地壳内部的应力积累和释放引起的。

当地壳内的断层面突然滑动时,会释放出巨大的能量,形成地震。

地震不仅对地质构造产生影响,还对人类社会造成了巨大的破坏和灾害。

地壳运动对地球的地貌、地理构造和地震活动都有重要影响。

它塑造了地球表面的山脉、平原、河流和海洋等地貌特征,形成了地球上丰富的地质构造。

同时,地壳运动也是地球演化的重要驱动力,通过构造运动和地震活动,地球表面不断变化,形成了我们今天所见的地球面貌。

研究地球的地壳运动可以帮助我们理解地球的演化过程和地球上的地质现象。

通过监测地震活动、研究板块漂移和地山脉的形成,科学家们能够预测地震、了解地球内部结构、揭示地球演化的历史,并为地质灾害防治提供科学依据。

总之,地球的地壳运动是地球地质学的核心内容,它是地球表面岩石层变动和变形的重要表现形式,通过构造运动和地震活动塑造了地球的地貌和地理构造,对地球的演化和地质现象具有重要意义。

地壳运动可以分为构造运动和地震活动两种形式。

地壳运动是指地球表面岩石层的变动和变形,是地球地质学中的重要现象。

这种运动可以分为构造运动和地震活动两种形式,它们在地球的演化和地质构造形成中起着关键作用。

构造运动:构造运动是地壳运动的一种形式,涉及到地球表面岩石层的变动、抬升和沉降。

这种运动通常发生在板块边界地区,其中最著名的现象是板块漂移。

根据地球板块漂移理论,地球表面的岩石板块以极慢的速度相对移动,造成了地球上的地理构造和地貌特征。

地壳运动的动力学机制及运动规律形成机理地壳运动是地球内部活动的结果,是板块构造学的重要组成部分。

它涉及到地壳的运动机制、构造演化的过程、构造形态及其变化、造山运动的特征以及其对地质环境的影响等诸多方面。

本文将首先介绍地壳运动的动力学机制,然后讨论其形成的运动规律,最后研究这种运动规律形成的机理。

一、地壳运动的动力学机制地壳运动的动力学机制主要是太阳磁场、热力学力、海洋侧界作用和地球自身力学特性等因素的共同作用。

太阳磁场作用于地表表层,使它呈现出对称的流动态势,从而在地表发生局部性运动。

热力学力则是由地球内部不断释放的热能支撑的,它推动地壳发生运动,是板块构造发育的重要推动力。

海洋侧界作用也是影响地壳运动的重要因素,它的特殊性使海洋上表面经常发生改变,从而使海床发生局部性运动。

另外,地球自身力学特性也会导致地球内部发生变形,从而使地壳发生运动。

二、形成的运动规律(1)地壳垂直运动规律:由于地壳的上下两层存在不同的热力学作用,从而形成了地壳的垂直运动规律。

一般来说,地壳的上层(即地幔)向外推动地壳并受热力学力的影响,从而形成了向上及向外的垂直运动;而地壳的下层(即地壳)则沿着地幔的抬升区域向内沉降,从而形成了向下及向内的垂直运动。

(2)地壳水平运动规律:由于地壳受地球内部活动及外界环境作用的影响,也会受到热力学力、海洋侧界作用及地球自身力学特性等因素的影响,并以自转和公转为核心形成了一定的水平运动规律。

太阳磁场的作用可使水平运动的方向发生偏转,而热力学力的作用则会引起板块的移动;海洋侧界作用可以使海床及其附近的地壳发生折叠,从而形成新的地形特征;最后,地球自身的异常信号也会影响地壳的运动方向。

三、运动规律形成机理地壳运动的形成机理主要是由太阳磁场、热力学力、海洋侧界作用和地球自身力学特性等因素形成的。

太阳磁场作用于地表表层,使它呈现出对称的流动态势,从而影响到地表的垂直及水平运动。

热力学力的作用是使地球内部释放的热能形成的,它可以促使板块运动并形成新的构造模式,而海洋侧界作用则可使海床及其附近的地壳发生折叠,造成新的地形;最后,地球自身力学特性也会在一定条件下导致地壳发生变形,从而影响到地壳运动的方向。

赵国勇地壳运动规律20世纪50年代,赵国勇凭借他卓越的理论研究能力和彻底的实践检验,最终发现了地壳运动规律,奠定了构造地质学的奠基性成果。

地壳运动规律是地质学中最重要的理论框架之一,它影响着地质学的研究方向和技术进步。

赵国勇,被誉为“构造地质学之父”,于1954年发表了著名的论文《地壳运动规律》,根据此论文提出了关于地壳运动的结论,这些结论乃是构造地质学的基础。

其结论有三:一、地壳存在单调运动;二、单调运动的三种类型(外移、内移和旋转);三、地壳运动类型的分类。

赵国勇根据上述三大结论对地壳运动规律进行了更多的深入研究,他采取的研究方法主要有实验仪器检测,地质物理、地球物理实验室模拟实验,地质地貌观察,山地运动预测,地址测量等多种形式。

他利用这些方法,研究了各种地质运动,如构造运动、构造地质学变形法和地壳块体活动,以及地质结构的变化,形成了地壳运动的基本原理,从而奠定了构造地质学的奠基性成果。

60年代后,赵国勇基于地壳运动规律,在构造地质学的分析方法、构造地质学的成因机制研究等领域,都进行了更深入的研究,并提出了许多新的构造地质学理论,如空间构造学、热构造学、地震构造学、构造演化学等,丰富了构造地质学的理论内容,为地质学的研究和发展奠定了基础。

地壳运动规律是地质学的重要组成部分,赵国勇的构造地质学以其精确的构造力学分析和科学的构造地层演化原理,深刻地改变了早期构造地质学的发展方向,开创了新的平原地质学的研究方向,为构造地质学的发展提供了理论支撑和实践基础,使构造地质学得以发展壮大。

赵国勇的发现不仅为地质学提供了重要理论,而且还影响了人们对自然规律的理解,成为地质学家发现探索自然规律的一种新方式。

此外,他的发现还为地质学研究提供了重要的实践意义,为地质学发展做出了重要贡献。

总之,赵国勇发现的地壳运动规律在20世纪后期的地质学研究领域里发挥了非常重要的作用,其发现不仅改变了地质学的发展方向,而且也提供了重要的理论保障和对地质学的研究发展所需的直接参考。

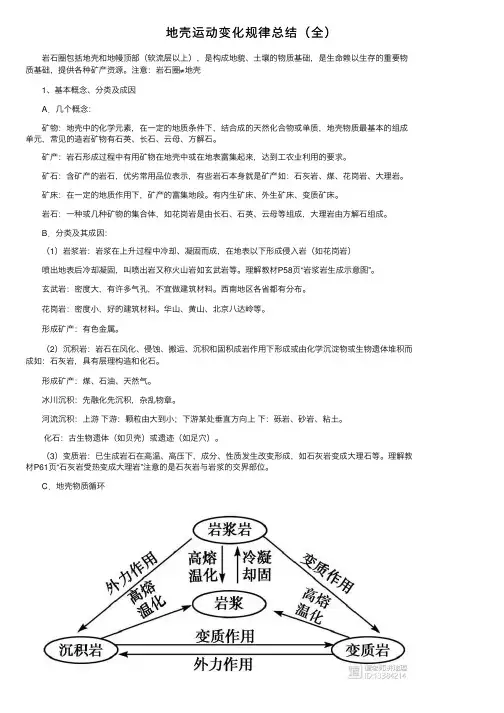

地壳运动变化规律总结(全)岩⽯圈包括地壳和地幔顶部(软流层以上),是构成地貌、⼟壤的物质基础,是⽣命赖以⽣存的重要物质基础,提供各种矿产资源。

注意:岩⽯圈≠地壳1、基本概念、分类及成因A.⼏个概念:矿物:地壳中的化学元素,在⼀定的地质条件下,结合成的天然化合物或单质,地壳物质最基本的组成单元,常见的造岩矿物有⽯英、长⽯、云母、⽅解⽯。

矿产:岩⽯形成过程中有⽤矿物在地壳中或在地表富集起来,达到⼯农业利⽤的要求。

矿⽯:含矿产的岩⽯,优劣常⽤品位表⽰,有些岩⽯本⾝就是矿产如:⽯灰岩、煤、花岗岩、⼤理岩。

矿床:在⼀定的地质作⽤下,矿产的富集地段。

有内⽣矿床、外⽣矿床、变质矿床。

岩⽯:⼀种或⼏种矿物的集合体,如花岗岩是由长⽯、⽯英、云母等组成,⼤理岩由⽅解⽯组成。

B.分类及其成因:(1)岩浆岩:岩浆在上升过程中冷却、凝固⽽成,在地表以下形成侵⼊岩(如花岗岩)喷出地表后冷却凝固,叫喷出岩⼜称⽕⼭岩如⽞武岩等。

理解教材P58页“岩浆岩⽣成⽰意图”。

⽞武岩:密度⼤,有许多⽓孔,不宜做建筑材料。

西南地区各省都有分布。

花岗岩:密度⼩,好的建筑材料。

华⼭、黄⼭、北京⼋达岭等。

形成矿产:有⾊⾦属。

(2)沉积岩:岩⽯在风化、侵蚀、搬运、沉积和固积成岩作⽤下形成或由化学沉淀物或⽣物遗体堆积⽽成如:⽯灰岩,具有层理构造和化⽯。

形成矿产:煤、⽯油、天然⽓。

冰川沉积:先融化先沉积,杂乱物章。

河流沉积:上游下游:颗粒由⼤到⼩;下游某处垂直⽅向上下:砾岩、砂岩、粘⼟。

化⽯:古⽣物遗体(如贝壳)或遗迹(如⾜⽳)。

(3)变质岩:已⽣成岩⽯在⾼温、⾼压下,成分、性质发⽣改变形成,如⽯灰岩变成⼤理⽯等。

理解教材P61页“⽯灰岩受热变成⼤理岩”注意的是⽯灰岩与岩浆的交界部位。

C.地壳物质循环2、原理:板块构造学说板块概念:岩⽯圈(地壳和地幔上部软流层以上)被⼀些断裂构造如:海岭、海沟等分割成许多单元。

全球六⼤板块:亚欧、⾮洲、美洲、印度洋、南极洲、太平洋(全部是⼤洋板块)需要关注的⼏处地⽅:①⼤褶皱⼭系、⼤岛弧链⼏乎都是消亡边界。

地壳运动的动力学机制及运动规律形成机理地壳运动是地球上的岩石层在长时间内发生的运动,包括地壳板块的运动和地震等现象。

地壳运动的动力学机制是指导致地壳运动的力学和物理机制,而运动规律形成机理是指导致地壳运动规律的原因和过程。

下面将详细介绍地壳运动的动力学机制及运动规律形成机理。

地壳运动的动力学机制主要有两个方面的互相作用,即平衡力和不平衡力。

平衡力是指维持地壳处于平衡状态的力量,主要包括地球引力和大地水准面的作用。

地球引力是地壳运动的基础,它使得地壳板块受到向下的力量,保持了地壳板块的稳定性。

大地水准面是海洋水平面的延续,它可以视作地壳板块的参考面,使得地壳板块在垂直方向上得到平衡。

不平衡力是指不同地壳板块之间的相对运动引起的力量,主要包括板块边界的构造应力和内部地球热力学作用。

板块边界是不同地壳板块的交界处,由于板块之间的相对运动,会产生构造应力,即应力不均匀分布的现象。

这些构造应力会以断裂、剪切等形式释放出来,导致地震和地壳运动的发生。

此外,内部地球热力学作用也是驱动地壳运动的重要力量。

地球内部存在着大量的热量,这种热量的传导和释放会导致地壳板块的变形和移动。

地壳运动的运动规律形成机理主要有两个方面的因素,即地壳板块的相对运动和地球动力学理论。

地壳板块的相对运动是指不同地壳板块之间的运动关系,它是地壳运动规律的基础。

根据板块构造学的理论,地球上的地壳被划分为若干个大型板块,它们之间以不同的方式相对运动。

这些相对运动包括扩张型板块边界、挤压型板块边界和滑动型板块边界等。

根据板块边界之间的相对运动,地壳板块会出现断裂、地震、火山等现象,从而形成了地壳运动的规律。

地球动力学理论是解释地壳运动规律的基本理论。

地球动力学是研究地球内部能量和地壳运动的学科,它包括热力学、物理学和地质学等多个学科的知识。

根据地球动力学理论,地球的地壳运动是由地球内部的能量和力量驱动,并且有一定的规律性。

例如,地震的发生是由板块边界的构造应力释放引起的,地壳的隆升和沉降是由地球内部的热传导和物质运移导致的。

地壳运动目录地壳运动的概述地壳运动的分类地壳运动的发现历史地壳运动的形成地壳运动的证明地壳运动的学说不同地壳运动的产物地壳的形成[编辑本段]地壳运动的概述(crustalmovement)由内营力引起地壳结构改变、地壳内部物质变位的构造运动叫地壳运动。

地球表层相对于地球本体的运动。

通常所说的地壳运动,实际上是指岩石圈相对于软流圈以下的地球内部的运动。

岩石圈下面有一层容易发生塑性变形的较软的地层,同硬壳状表层不相同,这就是软流圈。

软流圈之上的硬壳状表层包括地壳和上地幔顶部。

地壳同上地幔顶部紧密结合形成岩石圈,可以在软流圈之上运动。

在地球的内力和外力作用下地壳经常所处的运动状态。

地球表面上存在着各种地壳运动的遗迹,如断层、褶皱、高山、盆地、火山、岛弧、洋脊、海沟等;同时,地壳还在不断的运动中,如大陆漂移、地面上升和沉降以及地震都是这种运动的反映。

地壳运动与地球内部物质的运动紧密相联,它们可以导致地球重力场和地磁场的改变,因而研究地壳运动将可提供地球内部组成、结构、状态以及演化历史的种种信息。

测量地壳运动的形变速率,对于估计工程建筑的稳定性、探讨地震预测等都是很重要的手段,对于反演地应力场也是一个重要依据。

对缓慢的地壳运动,可根据地质学(地层学、古生物学、构造地质学等)、地貌学和古地磁学的考察,参考古天文学、古气候学的资料,进行综合分析判定。

例如,大陆漂移学说是从古生物学、古气候学找到迹象,又通过古磁极的迁移得以确立的。

现在根据同位素年龄的测定和岩石磁化反向的分析,可以进一步认识地壳运动的演化。

对于现代地壳运动,一般采用重复大地测量的方法,如用重复水准测量来研究垂直运动;用三角测量或三边测量的复测来研究水平运动;用安放在活动断层上的蠕变计、倾斜仪和伸长仪等做定点连续观测来监视断层的运动。

20世纪70年代后期,进而利用空间测量技术(激光测月、人造卫星激光测距和甚长基线干涉测量等)监测不同板块上相距上千公里的两点间的相对位移(精度可达2~3厘米),用以测定板块之间的运动。

科学家发现全新的地壳运动规律1.引言地壳运动一直是地球科学领域的重要研究方向之一。

过去几十年来,科学家们通过地震活动、地质构造和地形变化等多种方法,揭示了地壳运动的一些基本规律。

然而,最近科学家们又发现了一个全新的地壳运动规律,这项发现对于我们对地壳运动的认识和理解具有重要意义。

2.地壳运动的基本知识在深入探讨新的地壳运动规律之前,我们先来回顾一下地壳运动的基本知识。

地壳是地球最外部的固态壳层,由岩石和土壤组成。

地壳运动指的是地球表面上岩石和土壤的相对运动,包括地震、火山喷发、地质构造的形成和变化等现象。

3.传统地壳运动规律传统上,科学家们认为地壳运动主要受到板块运动和地震活动的影响。

板块运动是指地壳上的大型岩石板块相对移动,造成地震带、地震断裂和山脉的形成。

地震活动则是由板块边界处的应力积累引起的断层滑动所导致的。

4.新的地壳运动规律的发现然而,最近的研究表明,除了板块运动和地震活动之外,还存在着一种全新的地壳运动规律。

科学家们通过对全球范围内的地壳运动数据进行分析,发现了一种与板块运动和地震活动无关的地壳运动模式。

5.短期地壳变形事件这种新的地壳运动规律主要表现为短期地壳变形事件。

科学家们发现,在某些地区,地壳会在短时间内发生一系列的变形,包括地面的隆起或下降、断层的形成和土地的移动等。

这些变形事件通常持续数天到数月不等,然后逐渐消失。

6.影响因素科学家们进一步研究发现,这种短期地壳变形事件与地球内部的流体运动密切相关。

地球内部存在着大量的岩浆、水和气体等流体,它们的运动会对地壳产生压力和应力,从而引发地壳的变形。

此外,气候变化、地下水的开采等人类活动也可能对地壳运动产生一定影响。

7.意义和应用这项新的地壳运动规律的发现对于我们对地壳运动的理解和预测具有重要意义。

首先,它为我们提供了一个更全面的地壳运动模型,不仅包括传统的板块运动和地震活动,还考虑了流体运动的影响。

其次,它有助于我们更好地理解和解释一些地质灾害事件,如地面塌陷、地裂缝的形成等。

第4讲地壳运动规律讲义第4讲地壳的运动规律核⼼点⼀内⼒作⽤与地质构造主⼲精讲1.内⼒作⽤(1)能量来源:来⾃地球内部放射性元素衰变产⽣的热能。

(2)表现形式:地壳运动、岩浆活动和变质作⽤。

地壳运动有⽔平运动和垂直运动两种形式,⽔平运动形成绵长的断裂带和巨⼤的褶皱⼭脉,垂直运动引起地势的起伏变化和海陆变迁。

岩浆活动只有岩浆喷出地表才能直接影响地表形态。

变质作⽤不能直接塑造地表形态。

2.地质构造的种类及判断常形成⼭岭常形成⾕地或盆地⼤断层常形成裂⾕或陡崖,如东⽯油、天然⽓地下⽔、煤、铁预测演练命题点⼀内⼒作⽤与地质构造[预测题型:选择题]下图为“某地区等⾼线分布图”(单位:⽶),⿊点代表在该地区钻探某页岩层的钻井位置,数据为各钻井在页岩层的顶部⾼程。

读图回答1~2题。

1.该图所⽰构造地貌最有可能是()A.背斜⼭B.向斜⼭C.断块⼭D.向斜⾕2.图⽰地区海拔最⾼点与其对应的该页岩层顶部的垂直距离可能是()A.270⽶B.285⽶C.300⽶D.325⽶命题点⼆地质构造及其实践意义[预测题型:选择题]⽤钻机在地层中钻孔取得⼀定数量的岩芯从⽽分析地质构造,是进⾏⽯油勘探的基本⽅法。

图1是“某褶皱地区地形剖⾯图”,图2是“该地区不同地点取得的岩芯”。

读图回答3~4题。

3.图1中四地区最适宜开采⽯油的是()A.甲B.⼄C.丙D.丁4.形成储存⽯油的该地质构造的是()A.内⼒作⽤B.外⼒作⽤C.重⼒作⽤D.内、外⼒共同作⽤读图技巧地质构造图的判读地质构造图分为剖⾯图和平⾯图,在判读时先要分清是平⾯图还是剖⾯图,然后再根据以下步骤进⾏判断分析。

(1)确定岩层及新⽼关系:通过图例可以了解图⽰地区出露哪些岩层及其新⽼关系,也可以通过岩层之间的关系来判断岩层的新⽼关系,⼀般岩层平⾏分布,⽼岩层在下,新岩层在上;若为背斜,则两翼新、中间⽼;若为向斜,则两翼⽼、中间新;若有侵⼊岩体,侵⼊岩体要⽐被侵⼊的岩层新。

(2)判断地质构造:根据岩层的新⽼关系分析图内的地质构造特征,分析图⽰是向斜还是背斜;结合岩层的断裂和移动特点判断出断层构造。

地球的地壳运动和板块构造地球是我们生活的地方,它的地壳不是静止不动的,而是在不断地运动。

这种地壳运动是由于地球内部热量的传递和构造应力的作用而产生的。

地壳运动的主要表现形式是板块构造,今天我们就来了解一下地球的地壳运动和板块构造的相关知识。

一、地壳运动的形式地壳运动的形式主要包括地震、火山活动和地壳运动带。

地震是指地球内部能量释放导致的地表震动现象,是地壳运动的重要表现形式。

火山活动则是地球内部岩浆喷发到地表的现象,也是地壳运动的一种表现形式。

地震和火山活动经常发生在地壳运动带上,地壳运动带是地球地壳运动的主要区域,它是由于构造应力在地壳中的传递而形成的。

二、板块构造的概念板块构造是地球上地壳运动的基本特征,它是指地球表面被划分为多个板块,这些板块不断地运动和相互作用。

板块构造理论是20世纪60年代提出的,它通过对地球表面地震、地壳磁化、地质构造等现象的研究,发现了地球表面的板块运动规律。

目前认为,地球表面的板块构造主要有大陆板块和海洋板块两种类型。

三、大陆板块与海洋板块大陆板块是指地球表面上覆盖着大陆的板块,它们主要由厚度较大的大陆地壳组成。

大陆板块均位于大洲上,它们构成了地球表面的大陆地壳。

大陆板块之间的交界处形成了山脉、高原、盆地等地质构造。

而海洋板块则是指地球表面上覆盖着海洋的板块,主要由厚度较小的海洋地壳组成。

海洋板块构成了地球表面的海洋地壳,它们之间的交界处形成了海沟、海岛、海山等地质构造。

四、板块运动与地震、火山活动板块运动是地壳运动的重要形式,它与地震、火山活动有着密切的联系。

板块运动主要有三种形式,即海洋板块和大陆板块的边缘相互靠近、相互推离以及相互滑动。

当板块相互靠近或相互推离时,会产生构造应力,并引发地震和火山活动。

地震通常发生在板块边界,其中最强烈的地震常常发生在板块相互碰撞的地方。

而火山活动则是由于板块的相互碰撞或相互推离导致地球内部岩浆活动增加而发生。

总结:地球的地壳运动是地壳内部热量传递和构造应力作用的结果。