岷县基本概况

- 格式:doc

- 大小:36.50 KB

- 文档页数:6

试谈古岷州文化传承与发展一、岷县概况甘肃岷县地处陇中黄土高原、甘南草原和陇南山地接壤区。

总流域面积3578平方公里(536.7万亩),总人口46万人,有回、藏、东乡、撒拉、裕固和满族等6个少数民族。

岷县交通便利,道路网络四通八达,区位优势明显,特色资源丰富,商貌流通活跃,素有陇原“旱码头”和“千年药乡“之称,自古有“西控青海,南通巴蜀,东去三秦”之说,是“茶马古道”重镇和甘肃南部重要的商品集散地,有着悠久的历史文化。

二、历史沿革甘肃岷县历史悠久,远在原始社会母系氏族繁荣时期,县境洮河两岸就有先民生息繁衍,创造了灿烂的史前文化,夏、商、周时期,岷县属壅州之域,为西羌之地。

先秦时代,岷县地处秦国。

秦穆公三十七年(前623年),岷县进入秦国版图。

秦统一六国前,即建县制,又因北临洮河,故又称临洮。

两汉时期,岷县仍称临洮。

北朝西魏文帝大统十年(公元544年),始设岷州。

民国二年(1913年)改岷州为岷县,延续至今。

1949年,岷县和平解放,初设岷县专区,1985年划归定西地区。

三、山川地理1、县城南一里有“岷州洮河”,县西二十里有“崆峒山”。

发源于青海西倾山的洮水,自西经西寨镇、十里镇流入,穿县城而过,至茶埠急转向西北于永靖县注入刘家峡水库。

宋神宗元丰七年八月十四日(公元1084年)落成的《岷州广仁禅院碑》载岷州西亘青海之塞,南临白马之氐,东连熙巩,北并洮叠。

内则屏翰蜀门,外则控制边境,为熙河重地。

2、《岷州志》载有岷州八景分别为:(1)岷山积翠:主要是指玉女祠边草色青青,一派秀色。

根据明代诗人江奎的"鸟声暗度斜阳里"等诗句考证:"积翠"又指岷山山坡上栖息着大量的翠鸟。

这种翠鸟岷州人俗称"捞鱼娃儿",长得非常可爱,美丽的羽毛,翠如绿云,每当傍晚时分到洮河里觅食,如箭穿星流,来往不绝。

(2)洮水流珠:岷州城北的洮河,一到了冬天,有颗颗圆溜溜的冰珠,堆堆挤挤,历历落落地流淌,人们称为“洮水流珠”。

岷县当归产业发展现状岷县当归产业发展情况岷县地处陇中黄土高原、甘南草原和陇南山地接壤区。

总流域面积3578平方公里(536.7万亩),其中水域面积22万亩,森林面积97万亩。

辖9个乡、9个镇,310个村(社区)委会,总人口46万人,有回、藏、东乡、撒拉、裕固和满族等6个少数民族共1.5万人。

总耕地面积62.7万亩,人均耕地1.5亩。

境内海拔2040—3754米,年平均气温5.7摄氏度,降水量600毫米。

岷县历史悠久,秦统一六国前即建县制,北朝西魏文帝大统十年始置岷州,民国二年改为岷县,解放前为国民政府甘肃省第一行政督察专员公署驻地。

岷县地理位置特殊,地处定西、天水、陇南、甘南几何中心,国道212线贯通南北,省道306线横贯东西,自古就是“西控青海,南通巴蜀,东去三秦”的交通要道,有“茶马互市”的传统和“陇原旱码头”的美称,是甘肃南部久负盛名的商品集散地。

特殊的地理气候条件,孕育了独特的自然资源,境内主要有药材、草畜、农副产品、水电、矿产、旅游六大资源,其中中在全国农展会甘肃馆内为“岷归”题词“发扬祖国医药遗产,为社会主义建设服务”,并把岷县誉为“药材之乡”。

1989年“岷归”获世界博览会金奖;2001年岷县被中国农学会、中国特产之乡推荐宣传活动组委会授予“中国当归之乡”称号;2002年“岷归”获得国家进出口商品检验检疫局原产地标记证书,成为西北地区第一个获得原产地标记论证的农产品;2003年通过绿色食品认证;2004年取得了岷县证明商标;2005年通过了国家GAP基地认证,实现了甘肃省中药材GAP认证零的突破。

一、岷县当归产业的发展历程及现状岷县是当归的地道产区,也是全国当归的主产区,悠久的种植历史,浑厚的当归文化,使得“岷归”享誉全国、享誉世界,探索岷县中药材产业发展之路,大致经历了传统种植、产业培育、特色产业成型三个发展阶段。

上世纪80年代中期以前为传统种植阶段,这一阶段的中药材发展史基本上是当归的发展史,受计划经济的影响,当归为特殊的经济作物,当归种植面积一直徘徊在3至5万亩,主要以农民自发种植为主,规模小,种植技术传统粗放。

西北地区中药材产业发展的制约因素分析及对策研究岷县作为甘肃省中药材主要产区,其中药材产业对本县的经济贡献巨大,发展当地的中药材市场,可以促进农民增收,带动当地经济和甘肃省中药材产业的发展。

本文对岷县中药材产业发展现状介绍的基础上,针对存在的问题,对岷县中药材产业发展的制约因素进行了分析并提出了对策建议。

标签:岷县中药材制约因素对策一、岷县概况岷县位于甘肃省西南部,洮河中游,定西地区南部,地理位置优越,是甘肃南部重要的商品集散地。

岷县气候属于高原性大陆气候,地形垂直分布明显,特殊的气候条件非常适宜各种中药材的生长,该县素有“千年药乡”、“中国当归之乡”之称,载入药典的中药材有五百多种,其中常用中药材238种,主要有当归、红芪、黄芪、党参、大黄等,优以当归为最。

尤以“岷归”驰名中外,产量占全国总产量地70% 。

二、岷县中药材市场发展现状近年来,岷县实施“药材立县”战略,药材种植面积稳步扩大,品质不断提高,产业化进程明显加快。

种植面积从1995年的5万亩发展到目前的25万多亩,总产量从1995年的0.5万吨发展到目前的5.2万吨,其中当归2万吨,年出口2200吨,占外销量的90%。

全县中药材纯收入达到5.3亿元,占全县GDP的53%,占全县农民人均纯收入的57%。

中药材产业已成为增加农民收入的住渠道之一。

1.种植基地建设到了2007年,全县中药材种植面积25.12万亩,产量5.19万吨,其中:当归10.12万亩、1.93万吨,党参5.52万亩、0.83万吨,黄芪8.39万亩、2.26万吨,红芪0.35万亩、0.049万吨,其他0.74万亩、0.12万吨。

中药材总面积已经占到全国中药材种植总面积450多万亩的5.5%,全省210万亩的14.4%,全市110万亩的22.7%。

总产量占到全省总产量32万吨的14.4%,全市总产量13万吨的35%。

2.龙头企业建设加工龙头企业不断壮大,对产业的支撑拉动力不断增强。

定西岷县定西岷县,位于中国甘肃省定西市西南部,是一个历史悠久、自然景观美丽的县城。

岷县地处岷江上游,是甘肃省的重要交通枢纽,也是个旅游胜地。

下面将为大家介绍定西岷县的历史文化、自然景观和美食特色。

定西岷县历史悠久,是一个具有浓厚历史文化底蕴的地方。

岷县曾是古代丝绸之路的重要通道,这里留下了许多历史遗迹。

岷县有着世界文化遗产黄堡娘娘庙,这是一座完整的纯木结构建筑,是中国古代民间建筑的瑰宝之一。

岷县还有著名的谢家大院,是甘肃省保存最完整的三进四合院,它见证了岷县的历史变迁。

另外,岷县还有许多古城遗址、古寺庙等历史遗迹,为游客提供了了解岷县历史文化的良好机会。

岷县的自然景观也非常美丽,这里山川壮美,风景秀丽。

岷县有着甘肃省最大的森林公园,名叫黄河湿地森林公园,这里有着丰富的植物资源和珍稀的动物物种。

除此之外,岷县还有众多的山峦和溪流,如五花山、日出峰、金银峡等,这些地方都是徒步旅行和登山爱好者的天堂。

无论是徜徉于山间,还是静坐于溪畔,都能让人心旷神怡,感受到大自然的宁静与美丽。

当谈到岷县的美食特色时,人们往往会联想到岷县的土特产牛肉。

岷县是中国驰名牛肉之乡,这里的牛肉肉质鲜嫩,口感细腻。

无论是爆炒牛肉、烤牛肉,还是牛肉面、牛肉汤,都令人垂涎欲滴。

此外,岷县还有许多其他美食,如手工面、岷江鲤鱼、黄河大闸蟹等,都具有独特的风味,值得一尝。

定西岷县有着丰富的历史文化底蕴和美丽的自然景观,是一个旅游的好去处。

岷县的历史遗迹和文化景点吸引了众多历史爱好者和文化遗产保护者。

而岷县的自然风光和美食特色则吸引了众多旅游者和美食爱好者。

对于喜欢文化探寻和户外探险的人来说,定西岷县是一个理想的旅游目的地。

参考资料:无。

众志成城抗灾救灾万众一心重建家园——岷县抢险救灾及灾后重建工作成效显著岷县位于甘肃南部、定西市西南部,地处陇中黄土高原、甘南草原和陇南山地接壤区,总流域面积3578平方公里,山地和半山地占88.8%。

辖18个乡镇、310个村(社区)委会,总人口48.4万人,有回、藏、东乡、撒拉、裕固和满族等6个少数民族共1.5万人。

全县总耕地面积62.7万亩,人均耕地1.5亩。

境内海拔2040—3754米,年平均气温5.7摄氏度,降水量600毫米左右。

雹、洪、旱、涝、霜冻、地震等自然灾害频繁,十年十灾,是典型的暴雨中心和山洪泥石流灾害易发区。

5月10日17时32分至18时15分,岷县境内发生大范围特大冰雹及强降雨,由于降水时段集中、降雨量大、范围广,全县18个乡镇均遭受特大冰雹山洪泥石流灾害袭击,共造成35.8万人受灾,因灾死亡47人,失踪12人,受伤114人,应急转移13.54万人;因灾倒塌房屋4080户19445间,严重受损8097户40489间,进水10839户50179间;农作物受灾面积36.4万亩,交通、水利、电力、畜牧、农业等基础设施受损严重,因灾直接经济损失达86.32亿元。

“5·10”特大冰雹山洪泥石流灾害,给我县人民群众的生命财产造成重大损失。

这次灾害降水强度之大、山洪来势之猛、受灾范围之广、灾害损失之重,在我县历史罕见。

然而,面对“百年一遇”的自然灾害,县委、县政府紧紧依靠上级党委、政府的坚强领导,沉着应对、果断决策、靠前指挥,及时组织全县上下积极开展抢险救灾,全县各级党组织和广大党员干部众志成城、迎难而上,和衷共济、攻坚克难,有力、有序、有效地推进了抢险救灾各项工作,并全力以赴开展了灾后恢复重建工作,夺取了抗灾救灾、重建家园的全面胜利。

一、齐心协力,艰苦奋战,抢险救灾取得了全面胜利(一)精心制定预案,实战演练提高应急本领一是健全救灾应急体制。

县委、县政府始终把救灾工作纳入重要议事日程,高度重视对救灾工作的组织领导,及时调整充实了岷县防灾减灾工作领导小组,健全完善了各职能部门的工作职责,相继制定出台了《岷县城乡社会救助体系实施意见》、《岷县自然灾害救灾应急预案》和《岷县灾民生活救助预案》等规范性文件,从而强化了救灾工作中的政府行为,实现了灾害救助工作由随意性向制度化、规范化的转变,为灾害应急救助工作有条不紊地推进提供了强有力的组织保障。

岷县xx生产加工项目规划设计方案参考范文(下载可编辑)岷县xx生产加工项目规划设计方案说明岷县,隶属于甘肃省定西市,因境内有岷山而得县名,位于甘肃省定西市南部。

岷县建制最早可追溯到秦王政八年(前239年)时称临洮,是秦长城的西部起点,西魏文帝大统十年(公元544年)始置岷州,民国二年(1913年)改为岷县,1985年后划归定西管辖。

岷县下辖9乡、9镇,总面积3578平方公里,总人口49.03万(2014年),政府驻地岷阳镇。

岷县地处青藏高原边缘,是甘南草原向黄土高原、陇南山地的过渡地带,境内海拔2040-3754米,素有“陇原旱码头”之称。

气候为高原性大陆气候,低温干燥,自然灾害频发,是7·22定西地震的重灾县。

岷县有中药材、畜草、矿产、水电等资源,2016年地区生产总值为36.33亿元,是国家级扶贫困县和六盘山片区58个重点贫困县之一,贫困发生率17.27%。

岷县盛产当归、红芪、黄芪、党参等中药材238种,其中以“岷归”最为闻名,是“中国当归之乡”。

此外,岷县还是“中国洮砚之乡”、“中国花儿之乡”、“中华诗词之乡”,“联合国民歌考察采录基地”。

岷县的主要景点有狼渡滩湿地草原、双燕生态景区、岷州会议会址等。

2018年12月,农业农村部确定为第二批中国特色农产品优势区。

该xx项目计划总投资6816.80万元,其中:固定资产投资4619.07万元,占项目总投资的67.76%;流动资金2197.73万元,占项目总投资的32.24%。

达产年营业收入16065.00万元,总成本费用12123.29万元,税金及附加132.77万元,利润总额3941.71万元,利税总额4618.16万元,税后净利润2956.28万元,达产年纳税总额1661.88万元;达产年投资利润率57.82%,投资利税率67.75%,投资回报率43.37%,全部投资回收期3.81年,提供就业职位245个。

报告根据我国相关行业市场需求的变化趋势,分析投资项目项目产品的发展前景,论证项目产品的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位,以此分析市场风险,确定风险防范措施等。

甘肃岷县的气候特点类型甘肃岷县的气候特点类型岷县地处青藏高原边缘,是甘南草原向黄土高原、陇南山地的过渡地带,境内海拔2040-3754米,素有“陇原旱码头”之称。

下面是店铺给大家整理的甘肃岷县的气候特点简介,希望能帮到大家!甘肃岷县的气候特点岷县年平均气温:6.5℃ ; 年平均最高气温:13℃ ;年平均最低气温:0℃历史最高气温:33℃ 出现在2000年 ;历史最高气温:-26℃ 出现在1957年年平均降雨量:578毫米岷县气候属于高原性大陆气候,年平均日照时数2214.9小时,年平均气候4.9℃--7.0℃,年平均相对湿度68% ,年平均无霜90-120天,年平均降水量596.5毫米,最热7月份平均气温16℃,岷县冬季最冷1月份平均气温-6.9 ℃。

岷县地处青藏高原边缘,是甘南高原向黄土高原、陇南山地的过渡地带。

境内大部分地方海拔高,受大陆性气团、副热带暖湿气团的交替影响和地形对大气抬升的作用,形成高寒阴湿这一气候特点。

降雨量多,气温低,无霜期短,多冰雹等自然灾害。

甘肃岷县的地理环境地质地质构造岷县属西秦岭地槽皱系的北支秦岭海西褶皱带。

经历了中生代的燕山运动隆起和新生代的喜马拉雅山运动上升,方形成今日地貌的格局。

其岩性以上古生代的海陆交相互层的灰岩、砂岩、泥炭、泥岩为主。

在县西南部有新生代第三纪的红色岩层以及第四纪的黄土。

黄土以洮河域为深厚。

岷峨山、莫遮及闾井镇下草地出露的花岗岩为印支运动的侵入岩。

地层岩石岷县境内地层,从晚古生代泥盆纪中期开始至新生代第四纪,均有出露。

中生代缺失白垩纪。

除第三纪和侏罗纪分别属于大陆山麓相和内陆湖沼相沉积外,其它各纪地层均属滨、浅海相沉积、变质程度较浅。

侏罗纪以前的地层均为浅变质的板岩、砂岩、灰岩等。

仅在浸入体的边缘和断裂带的两侧有接触变质的黑云母片岩、绢片岩、千枚岩和角岩以及动力变质的糜棱岩、角砾岩、压磷岩等。

侏罗纪以前的部分地层受侵入岩和断裂构造的影响,有一定程度的`破坏。

岷县城区村民自建房屋现状及存在的消防安全问题王军虎岷县隶属甘肃定西市。

位于甘肃省南部、定西市西南部,洮河中游,西北与临潭、卓尼、迭部三县相邻。

海拔在2040—3747米之间。

下辖9乡、9镇,国土面积3578平方公里,总人口48.4万人,有回族、藏族、东乡族、撒拉族、裕固族和满族等6个少数民族共1.5万人。

县城区面积为35平方公里,城镇人口为8万余人。

岷县是定西最偏远的地区,交通不便,经济落后,群众普遍文化能力不强,法律意识淡薄,村民自建房屋大量存在。

同时,村民自建房也是城乡二元制的一个产物,随着城区经济的发展和农民生活水平的提高,自建房建设水平越来越高,类型越来越丰富,城镇居民将用于栖身安家的宅基地自用房建设成商业用房用于商业经营,尤其沿街较多。

经过对岷县县城区村民自建房屋的走访调查,现将具体情况分析如下:一、村民自建房屋的基本现状城区以小南门为中心,主要大街有:南起马路口的新南街,穿过小南门什字,北到钟楼口和公用型车站;东起公园穿过小南门什字,西到县一中的新华街;还有东起中医院至西城壕的和平街;东起龙望台至工业开发区的环城路。

沿以上主要街道两侧均有村民自建房屋,以岷州中路、钟楼街、新民街、启明路等较主要街道更为突出,村民自建房屋大部分以地上三层建筑为主,少部分为地上四层建筑,单个建筑面积均为1000平方米左右,砖混结构和钢结构建筑各占一半。

城区所有用于商业经营的村民自建房建筑总面积占城区建筑总面积的近30%、占地面积占总占地面积的近50%。

在村民自建房屋内经营的人员密集场所占城区总人员密集场所的近70%,例如:城区大小宾馆约50家,自建房内约35家;大小超市16家,自建房内约10家;大小KTV、火吧、网吧等26家,自建房内约19家。

沿街自建房全部用于旅馆、酒吧、网吧、KTV、婚纱影楼、日用百货超市、饭馆、五金商店等场所出租经营。

二、存在的主要消防安全问题自建房未经规划等部门许可,未经相关部门验收合格,从国家法律层面属于违章建筑,消防部门无法办理开业前消防安全检查合格证;未进行建筑施工图纸设计及审查,大部分由小工程队承建,随意性较大,国家技术标准把控不严格,造成防火间距不足、未设置消防车通道等;为追求进度,大部分构筑物采用钢结构,造成耐火等级不足、燃烧性能低;为节省面积或受空间的限制,大部分自建房均设有一部室内楼梯,室外四周均被他人建筑占用,无法设置室外楼梯,造成疏散楼梯和安全出口数量不足;为节约成本或不掌握规范要求,大部分未设置建筑消防设施,即便在后期进行改造,都无法解决消防用水和管网敷设等问题;建筑内灭火器、应急照明灯、疏散指示标志不完善或规范,不能充分发挥消防安全作用;大部分为住宿、经营、生产的多合一场所,电气线路、燃气用具等设置不规范,甚至使用明火取暖、加工等现象存在;大部分为个体、家庭经营,管理不规范,职责制度不落实,人员得不到及时的培训教育,消防安全意识淡薄,逃生自救能力差。

关于岷县支柱产业及重点项目建设进展情况的汇报关于岷县支柱产业发展及重点项目建设进展情况的汇报(二OO一年九月十六日)一、岷县基本情况岷县位于甘肃省南部、定西地区西南部,地处甘南高原东麓与陇中黄土高原及陇南山地接壤区,是国务院重点扶持的贫困县,也是全省扶贫攻坚重点“七县一片”之一。

全县总面积3578平方公里(合536.7万亩),其中:耕地面积62.6万亩、草场面积290.36万亩、水域面积22.64万亩、森林面积97.01万亩;辖20个乡、3个镇、389个村民委员会、2133个村民小组、98223户、44.1万人,其中:农业人口89054户、40.4万人。

全县农民人均占有耕地1.54亩。

全境平均海拔2200--3700米,年平均气温5.8℃,无霜期120天左右,冻土期120多天,年降雨量600--650毫米。

特殊的地理气候条件,导致自然灾害频繁,雹、洪、旱、涝、霜五灾俱全,十年十灾。

但高寒阴湿的地理气候条件,也孕育了丰富的自然资源,主要有中药材、洋芋、畜牧、矿产、水电、农副产品等自然资源。

近年来,我们以解放思想、转变观念为先导,在进一步调查研究、深化对县情认识的基础上,制定了符合岷县实际、符合市场经济要求的发展思路和战略,依托资源优势,扩大对外开放,组织带领全县干部、群众发扬“自加压力、负重奋进、团结拼博、求实创新”的精神,真抓实干,励精图治,有力地促进了全县经济和社会的快速、协调、健康发展,基础设施明显改善,城乡面貌大为改观,人民生活水平不断提高。

2000年全县国内生产总产值达到5亿元,其中:工业总产值0.9亿元,农业总产值4.1亿元;财政收入达到4200万元;农民人均纯收入达到1200元,农民人均占有粮229公斤;农村贫困人口减少到8500人,贫困面下降到2.1%,全县实现了提前一年整体基本解决温饱的目标。

二、支柱产业发展情况近年来,我们立足资源优势,着力培育特色经济,坚持以效益为中心,以市场为导向,以增加农民收入为目的,以调整优化、提质增效为主要措施,加大以“两洋(羊)一药”为主的种养业结构调整力度,通过政府推动、市场拉动、资金启动、示范带动、龙头牵动、群众行动等行之有效的措施,大力发展中药材、洋芋、以养羊为主的畜牧业三大支柱产业,取得了良好成绩。

岷县的风俗作文500字左右岷县,古称会州、岷州,定西市岷县。

位于甘肃省南部,岷山东麓,秦巴山南麓,岷县县城西依渭水,南临岷山。

自古以来便是著名的秦陇咽喉,汉丝绸之路东道要津。

岷县民风淳朴,民风纯朴,是陇原农耕文明传统文化重要发源地。

在当地,人们会按辈分给晚辈分食面饼或糕点,寓意孝敬父母;晚辈拜长辈时称“长辈”,意为“您”、“您大爷”;在长辈生日等日子,晚辈要给长辈磕头、送礼物;过年期间小孩们互相赠送年画,以求吉祥如意;老人去世后送殡时,不摆灵位,而以纸钱、蜡烛烧香表示哀思,寄托自己对死者的哀思和对家人的孝敬之情。

随着社会变迁和时代发展,岷县地区风俗日趋多元,有许多古老而又独特的风土人情和习俗。

从不同方面反映出当地民众在适应自然、社会及生活等方面所具有的良好精神面貌和深厚文化底蕴。

1、民间习俗岷县民间有一种古老的习俗,叫作“抬轿”。

在岷县,抬轿是件大事,一般是在每年正月初九前后,按照年俗要求,由上轿人带着灵牌,携带一顶帽子,在亲朋好友之间一路表演,沿途吹吹打打,一直到村口,然后在村口站定,然后开始用一种特制的木槌敲锣,然后由上至下逐渐换成三寸长、三寸宽的红纸,最后是用红纸糊成图案,再挂在轿中,抬到村口。

这天,不管男女老少,都要穿上新衣和盛装,带上香案和各种祭品,到村口向上三天三夜出发,一路行来,一路吹吹打打,一路表演各种节目,直至迎亲之日,结束时还要互相道贺。

而每到迎亲之日,家家户户都要抬着新被褥,上香上茶。

为了迎接他们,家家都要燃放爆竹或鞭炮。

岷县民间这种祭祀方式被称作“磕头”或“抬轿”。

同时,岷县地方还有一种独特的传统民俗,即春节期间,小孩互相赠送年画以求吉祥如意和吉祥幸福。

这种习俗的起源是由于在古时每年农历十二月初九前后一段时间内小孩在家人的精心照顾下成长发育良好的缘故。

2、婚俗岷县婚俗,自古至今仍保留着许多古老的习俗。

其婚俗活动有:迎娶、迎亲、过门和定亲,每个阶段都有不同的寓意,并融合了当地独有的地方特色文化,富有地方特色的民俗习俗,也是这个地方文明不断传承和发展的表现。

岷县基本概况

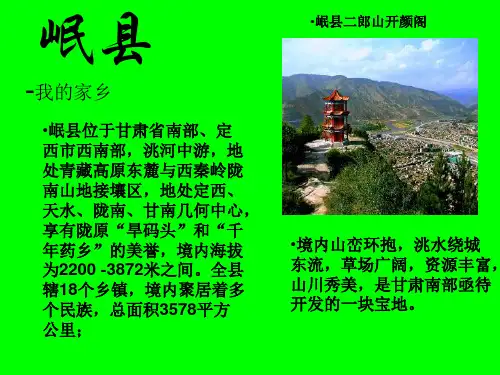

岷县位于甘肃省南部、定西市西南部,洮河中游,地处青藏高原东麓与西秦岭陇南山地接壤区,地处定西、天水、陇南、甘南几何中心,享有陇原“旱码头”和“千年药乡”“洮砚之乡”的美誉,境内海拔为2200 -3872米之间。

境内山峦环抱,洮水绕城东流,草场广阔,资源丰富,山川秀美,是甘肃南部亟待开发的一块宝地。

岷县位于北秦岭海西褶皱带。

北秦岭、黄土高原和青藏高原东边缘(甘南高原)在这里交汇。

岷县北以洮渭分水岭木寨岭、岭罗山连接黄土高原的陇中高原部分,境内有零星厚层不连续的第四纪黄土堆积;南与东南则为中国黄河与长江两大流域的分水岭高山区,隔大拉梁(3747米)、岷峨山与四川盆地相望。

岷县自古有“西控青海,南通巴蜀,东去三秦”之说。

这里是甘肃南部的中心地带和商品集散中心,历史上享有“陇原旱码头”美誉,岷县甚至曾经一度是甘肃省的省会。

岷县境内地貌主要属于高原形态,地表切割较小,河谷大多宽浅。

县内大部分地区海拔在2300-3000米之间。

西部和北部为洮河中游流域的中山宽谷区,洮河两岸宽阔的一级阶地是岷县耕地精华部分; 东部为山间盆地,属渭河支流榜沙河上游闾井河流域和长江流域的西汉水支流湫山河流域。

岷县距省府兰州市267公里,距陇海铁路陇西火车站120公里,自古就有“西控青海,南通巴蜀,兰渝铁路施工中东去三秦”之说,是通往兰州、陇西、陇南、甘南和四川的必经之地,国道212线、省道306线的交叉连接使岷县处在一个经济相互促进、文化相互渗透、观念相互影响的“四区八县”经济增长带中心位置,是甘肃南部重要的商品集散地,享有陇上“旱码头”的美称。

于2008年9月26日在开工,计划于2014年建成通车的兰渝铁路(兰州-重庆)、2009年2月21日开工,计划于2015年建成通车的成兰铁路(成都—兰州)以及兰州至海口高速公路都经过岷县。

全县土地面积3578平方公里,其中,耕地面积62.75万亩,草原面积290.3万亩,水域面积22.6万亩,林地72万亩,牧草地217万亩。

岷县总面积3578平方千米。

总人口45万人(2004年),有汉、回、藏等民族。

岷县气候属于高原性大陆气候,年平均日照时数2214.9小时,年平均气候4.9℃--7.0℃,年平均相对湿度68% ,年平均无霜90-120天,年平均降水量596.5毫米,最热7月份平均气温16℃,岷县冬季最冷1月份平均气温-6.9 ℃。

岷县地处青藏高原边缘,是甘南高原向黄土高原、陇南山地的过渡地带。

境内大部分地方海拔高,受大陆性气团、副热带暖湿气团的交替影响和地形对大气抬升的作用,形成

高寒阴湿这一气候特点。

降雨量多,气温低,无霜期短,多冰雹等自然灾害。

岷县辖9个镇、9个乡:岷阳镇、蒲麻镇、西寨镇、梅川镇、西江镇、闾井镇、十里镇、茶埠镇、中寨镇、清水乡、马坞乡、寺沟乡、麻子川乡、秦许乡、禾驮乡、维新乡、申都乡、锁龙乡。

西魏置岷州,以南有岷山而名。

20世纪初马家军在此统治,1913年改为岷县。

岷县1932年(民国21年),甘肃省政府始置派出机构“行政督察专员公署”,简称“专区”。

1932年(民国25年),设第一专区驻岷县。

1944年(民国33年)7月13日,从第一专区析临洮,定西等8县置第九专区驻临洮。

1949年(民国38年)第一专区(岷县专区)驻岷县,领岷县、陇西、漳县、临潭、夏河5县及卓尼设治局。

中华人民共和国成立以后 1949年8月15日,陕甘宁边区政府决定甘肃省行政区域设置,成立会宁分区行政督察专员公署。

同年9月22日,中共甘肃省委电示,原会宁分区更名定西分区,专署由会宁移驻定西。

辖定西、榆中、会宁、靖远、静宁、西吉、海源7县,析出原辖的景泰县划入武威分区。

1949年10月至1950年5月设岷县专区,驻岷县,辖岷县、渭源、会川、漳县、陇西、临潭6县及卓尼设治局。

1950年5月20日,撤销岷县专区,将岷县划武都专区;1958

年全省县级以上行政区划作了较大的调整,将原辖于武都专区的岷县划归天水专区;1958年12月16日,从天水专区析出岷县,划归定西专区。

12月10日撤销宕昌县,分别并入武都、岷县2县。

1963年10月23日,岷县划归武都地区。

1966年—1986年“文化大革命”期间,1968年1月甘肃省革命委员会成立后,各级人民委员会相继改称“革命委员会”,“专员公署”成立“地区革命委员会”。

10月1日起,专区改称“地区”。

定西地区革命委员会实行党政“一元化领导”。

1985年10月,析出原辖于天水地区的漳县及武都地区的岷县,划归定西地区。

此时,定西地区辖7县:定西、通渭、陇西、渭源、临洮、漳县、岷县。

2003年4月4日,经中华人民共和国国务院“国函(2003)46号文件《国务院关于同意甘肃撤销定西地区设立地级定西市的批复》,定西地区撤地区设市,辖一区六县:安定区(由原定西县改称)、通渭、陇西、渭源、临洮、漳县,岷县。

1、秦长城二郎山上发现有秦长城遗址,始皇三十三年(公元前214年),遣大将蒙恬率三十万众,筑万里长城,西起二郎山山门临洮,东至辽东,延袤万余里。

在唐代的《元和郡县志》、宋代的《太平寰宇记》、明代的《读史方舆纪要》和今人王国良的《中国古长城考》等各种文献都认为:“秦长城的起点在岷县”。

二郎山上发现的秦长城遗址更是有力的证明。

二郎山上还发现有多处古代墓葬,除宋墓、明

墓之外,西北坡尚有汉墓群存在,同时还出土过长度在半米以上的巨型秦瓦。

丰富的文物古迹,充分反映出二郎山悠久的历史和丰富的人文内涵。

2、新石器时代文化遗存草滩遗址:位于西江镇草滩村咀咀坡下的台地上。

东临洮河,南为草滩沟。

断面有灰层及人骨架暴露,出土有寺洼文化的马鞍形口沿陶罐,也有较多的齐家文化陶片。

白塔山遗址:位于中寨镇下白塔村。

东依白塔村,南临马崖沟,北为水沟。

东西长约1000米,南北宽约100米,有齐家、寺洼类型出土。

姚庄遗址:位于茶埠镇姚庄西南100米处,为一齐家文化墓葬区。

黄土断层中可见人骨架,有不少泥质红陶随葬品出土。

西坝遗址:位于梅川镇下西坝村。

东靠学校南临洮河。

有齐家类型的洮片暴露。

红崖遗址:位于中寨镇红石崖村。

东依红崖村,南临洮河,西为马崖沟,北为太平山。

地表有丰富的彩陶片、红陶片及汉代神纹瓦片,有完整的陶器出土。

山那树扎遗址:位于县城北10公里茶埠镇洮河西岸的一级台地上。

东临洮河,南为将台小学、西为树扎村,北为山那村。

遗址东西长1000米,南北宽500米,文化层距地表0.5-3米,地表有丰富的彩陶片,黑色彩绘,并有少数的

变体鸟纹和写实蛙纹图案。

还有较多的石器、骨器和陶器出土。

据暴露的器物分析,有庙底沟、石岭下、马家窑三种类型。

当归岷州素有千年药乡之称,盛产中药材238种,尤以当归驰名中外。

高寒阴湿的自然条件成就了岷归绝无仅有品质。

早在1500多年前岷归就成为极为珍贵的贡品,据研究,“岷归”成分复杂,有挥发性和水溶性物质106种,因其质量最佳、含量丰富、产量最大、销量最广而驰名中外,远销东南亚、港澳台及欧美等20多个国家和地区,被欧洲人誉为“中国妇科人参”。

洮砚洮砚与广东端砚、安徽歙砚、山东鲁砚同为中国四大名砚。

自宋代开采使用,深受历代书画家及文人的珍爱。

其石出洮河上游喇嘛崖至岷县一带峡谷地段,因河水湍急,洮砚采掘不易,极为珍稀。

宋著《洞夫清禄集》云:“洮河绿石北方最为贵重……得之为无价之宝。

”洮砚石又名“鹦哥绿”,石质温润而坚密,发墨快而不伤毫,滋津贮墨不干不腐,且因石造型,绿翠雅丽,并以石表带“黄膘”者最佳。

其除有实用价值外,还具有很高的欣赏价值。