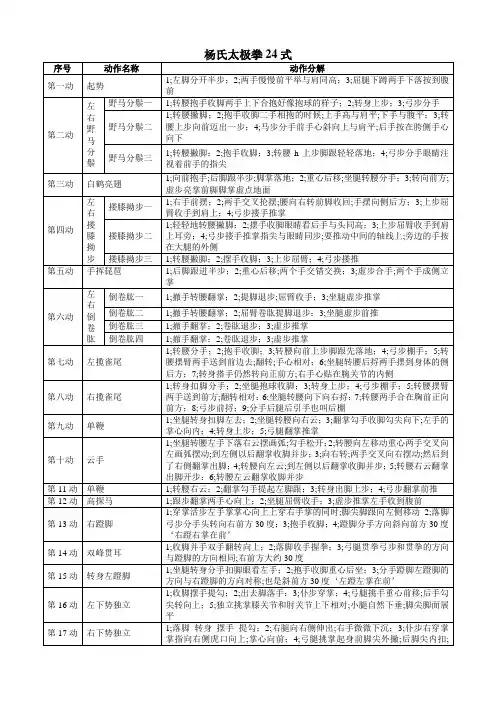

杨氏太极拳精要套路

- 格式:docx

- 大小:69.35 KB

- 文档页数:2

杨式太极拳拳谱一、起势1、双脚并拢,身体自然直立,双手自然下垂,置于身体两侧,掌心向内,手指向下。

头部正直,目光平视前方。

2、左脚向左轻轻迈出一步,与肩同宽,脚尖向前。

同时,两臂慢慢向前平举,掌心向下,与肩同高。

3、两臂屈肘内收,两掌下按至腹前,掌心向下,手指向前。

二、左右野马分鬃1、身体微向右转,重心移至右腿,同时右手抱球,右手掌心向上,左手掌心向下。

2、上体左转,左脚向左前方迈出一步,脚跟先着地,然后全脚掌踏实,成左弓步。

同时,左手向前分出,掌心斜向上,高与眼平;右手向后下划弧至右胯旁,掌心向下。

3、身体后坐,重心移至右腿,左脚尖翘起外撇。

同时,左手下落,掌心向下;右手向前上方划弧至胸前,掌心向上。

4、上体左转,右脚向右前方迈出一步,脚跟先着地,然后全脚掌踏实,成右弓步。

同时,右手向前分出,掌心斜向上,高与眼平;左手向后下划弧至左胯旁,掌心向下。

三、白鹤亮翅1、上体微向左转,左手向左上方划弧,掌心向内;右手向左下方划弧,掌心向下。

2、上体右转,重心移至右腿,左脚跟提起。

同时,右手向上抬起,掌心向上,高于头部;左手下落至左胯旁,掌心向下。

3、左脚向前半步踏实,身体重心移至左腿,右脚跟提起,成左虚步。

同时,左手向前上方抬起,掌心向外,与右手相对,两臂成弧形。

四、左右搂膝拗步1、右手从体前下落,经右胯旁向后上方划弧至右耳旁,掌心向前。

同时,上体左转,左脚向前迈出一步,成左弓步。

左手由左胯旁向前上方搂膝,掌心向下。

2、身体后坐,重心移至右腿,左脚尖翘起外撇。

同时,右手向前推出,掌心向前;左手向下划弧至左胯旁,掌心向下。

3、上体右转,右脚向前迈出一步,成右弓步。

同时,右手由右胯旁向后上方划弧至右耳旁,掌心向前;左手由左胯旁向前上方搂膝,掌心向下。

4、身体后坐,重心移至左腿,右脚尖翘起外撇。

同时,左手向前推出,掌心向前;右手向下划弧至右胯旁,掌心向下。

五、手挥琵琶1、身体重心移至左腿,右脚跟进半步,脚前掌着地,成右虚步。

传统杨式太极拳(⼤架108式)拳谱⽂字详解动作⽰范周宁(杨式太极拳第六代传⼈)说明:此拳谱是以起势和收势都⾯向正南为参照,如果起势站在不同的⽅向,此⽂中的⽅向作相应调整。

第⼀节1、起势。

⾯向正南,双脚与肩齐站⽴。

双⼿掌⼼向上慢慢托起⾄眼前,翻掌朝南,肘部下垂,⾝体微曲。

2、揽雀尾。

双脚不动,转腰,⾯朝东,双⼿随眼光转向东。

腰再转向南,双⼿呈抱球势,左脚抬起,脚尖着地,向东南30度迈⼀步,双⼿左捧,蹬右腿,重⼼到左腿,成⼸步推掌。

调整左脚尖朝西,⾝体转向西,双⼿平移向西北右推,重⼼移到右腿。

⾝体回收,⾯朝西,起右腿,左抱球,上步⾝不动,右捧势,重⼼移到右腿,蹬腿穿掌,左掌在前。

翻右掌向内,左掌回收捋,⾝体先后坐,重⼼移到左腿,左⼿做挤右⼿状,⼸腿挤,重⼼移到右腿,双⼿撒开向西往前按,往下按,绕过头顶再向前(西)按。

3、单鞭。

左脚靠近右脚,左脚尖朝南,从西经南往东转腰,左掌在⾯部前⽅,右右⼿伸直,右脚向后退半步,⾯朝东,钩右⼿提左膝,左腿向前⼸步,右钩⼿朝南,左推掌朝东,重⼼在左腿。

4、提⼿上势。

⾝体前(东)倾,双⼿向东按,调整右脚尖朝南,起⾝回头看南,双⼿举起,调整双脚⾝体朝南,双⼿放下⾄左腰,提⼿上势,起右腿,双⼿向右举起,右⼿过头顶,右脚向西南⽅落地,双⼿掌⼼向外(西南)。

5、海底捞⽉。

⾝体朝南前倾下俯,双⼿朝左右展开,起⾝,⾯朝西南,左⼿起右⼿放下,起右腿,右脚跟着地,回⾝肘,右⼿收回,肘向外,右掌从左腋下插,重⼼移到左腿。

6、⽩鹤亮翅。

转动⾝体⾯朝东,⾝体后坐,抬左腿,右⼿举过头顶,左⼿放下,呈⽩鹤亮翅状。

7、左搂膝拗步。

左脚尖点地,⾯转向南,左⼿向后(西)搂,右⼿向前(东)翻掌,作砍⼀⼑状。

⾝体再转向南,左⼿抬起伸直按顺时针绕到右侧腰后再放下绕到⾝体左侧下按,同时⾝体再由南转向东,左脚抬起后着地,重⼼放在左腿,推右掌,成⼸步。

8、⼿挥琵琶。

起⾝,起右腿向前(东)踢,右⼿向前伸直,右腿后退落在⾝后,⾝体后坐,重⼼移到右腿,抬左腿,双⼿由前伸回收做抱球状,从下往上⾄胸前,左脚着地,双⼿向上前⽅举起后再放下。

杨氏太极拳传统套路103式拳谱杨氏太极拳传统套路103式是杨氏太极拳第四代传人杨振铎先生在85式基础上修定的,杨式太极拳温文而雅、落落大方、动作舒展、劲在内含、形象优美、潇洒自如、给人以美的享受,有东方芭蕾之称。

第一式预备势“面向正南”要点:两脚分开直向前方与肩同宽,两臂自然下垂,手心向内,手指朝下,目视前方,全身放松。

第二式起势“定式时面向正南”要点:①两臂内旋翻动,使手背向前,仍置两胯旁,保持与肩同宽,由下向前往上徐徐提起至略与肩平,掌心向下,手指朝前。

②两肘微屈,两腕微坐,徐徐由上而下放至两胯前,掌心向下,手指朝前。

第三式揽雀尾“定式时面向正西”左棚要点“定式时面向正西”①重心微向左移,以腰带动向右转体,与此同时右脚掌微离地面,向外撇出45度“右脚尖指向西南方向”,两臂微向里屈,掌心侧向下。

②右腿向右脚尖方向屈膝下蹲,重心坐右腿。

左腿自然弯曲,脚跟轻提变虚步。

同时右臂由下向上往外向身前屈,右掌置胸腹之间,掌心向下。

左臂微抬由下向里屈,逐渐翻臂使掌心侧向上,置于腹部前方,右臂在上,左臂在下,两臂成合状。

③左腿向正前方伸出,先使脚跟着地,脚掌虚悬。

④重心移向左腿,右腿向前蹬出,使左腿成弓步。

同时左臂由下向上棚起,其臂略与肩平,掌心侧向内,手指略高于肘部。

右臂由上向下置于右胯前,掌心向下。

面向正西,两眼向前平视。

第三式揽雀尾“定式时面向正西”右棚要点“定式时面向正西”①重心微向后,以腰带动左脚里扣45度。

②仍以腰带动,由右向左转体至左侧45度,同时逐渐把重心移至左腿,使右腿转变为虚步,脚跟微离地面,右臂同时由右向左随腰转动,经过前方屈至左臂下方、腹部前方,掌心侧向上。

左臂肘向下屈,臂向里合,置左侧45度处,掌心侧向下。

左臂在上,右臂在下,两臂相合成合状。

③左腿坐实后,右腿向正前方蹬出,先使脚跟着地,脚掌虚悬,然后逐渐屈膝转变为右弓步。

右臂同时由左向前往上棚起,至胸前,掌心略向里,肘略坠,指尖略高于肘。

杨式式太极拳拳谱习练说明及记忆方法杨式太极拳是中国传统的武术拳法之一,历史悠久,拥有丰富的拳谱和习练方法。

本文将详细介绍杨式太极拳的拳谱,并提供一些记忆方法,以帮助习练者更好地掌握。

杨式太极拳共有108式,分为三个大部分:基本功、套路和推手。

下面将分别介绍这三个部分的拳谱和习练说明。

一、基本功1.标准站桩杨式太极拳的基本功之一,通过站立姿势来训练身体的平衡、力量和柔韧性。

站立时,两脚自然分开,与肩同宽,两膝微曲,脊椎挺直,头颈放松。

2.云手云手是杨式太极拳的标志性动作,通过双臂的慢速前后交叉来锻炼身体的协调性和柔韧性。

手臂由心脏位置向两侧做圆弧状运动,动作连贯流畅。

3.常见步法杨式太极拳的基本步法有:单步、提步、跨步、顶扫、踢出等。

这些步法的习练能够提高身体的灵活性和平衡能力。

二、套路1.杨式太极拳一路杨式太极拳一路共有85个动作,包含起势、慢动作、快动作和收势。

习练时应保持身体的稳定和呼吸的平稳,动作要做到齐步齐臂、通腰舒胯、伸腹顶墩、开胸露背等。

2.开展拳套路开展拳套路是杨式太极拳的一个较为复杂的套路,有38个动作。

习练时需要注重动作的变化和力度的掌握,动作的曲线要连贯流畅。

三、推手推手是杨式太极拳的重要部分,通过双方的对碰来锻炼身体的协调性、力量和反应能力。

推手分为单人推手和双人推手,习练时要保持身体的放松和意念的集中。

为了帮助习练者更好地记忆拳谱,以下提供一些记忆方法。

一、理解拳谱的逻辑顺序拳谱的顺序是有一定逻辑的,习练者可以把每个动作的名称和顺序按照一定规则进行记忆,如按照动作的大小、目标部位的远近进行编排。

二、划分拳谱的小节把拳谱分为几个小节,每个小节包含几个动作。

在习练时,先把每个小节的动作记住,然后再将各个小节进行衔接,最后整个拳谱就能够顺利记忆和习练。

三、建立动作与形象的联想将每个动作与具体的形象进行联想,帮助记忆。

例如,把云手联想为轻盈的云彩,把踢出动作联想为踢球的动作等。

四、合理安排每天的习练时间每天按照一定的时间段进行习练,可以保持习练的连贯性和持久性,有助于巩固记忆和提高技能。

杨式太极拳108式拳谱(百花山原创)杨式太极拳108式拳谱(百花山原创)2008-06-29 14:46:40| 分类:百花山随笔 |字号订阅百花山整理校对第一段1、预备式2、太极起势3、揽雀尾4、单鞭5、提手上势6、白鹤亮翅7、左搂膝拗步8、手挥琵琶9、左搂膝拗步10、右搂膝拗步11、左搂膝拗步12、手挥琵琶13、左搂膝拗步14、进步搬拦捶15、如封似闭16、十字手第二段17、抱虎归山18、斜揽雀尾19、肘底看捶20、右倒撵猴21、左倒撵猴22、右倒撵猴23、斜飞式24、提手上式25、白鹤亮翅26、左搂膝拗步27、海底针28、扇通背29、转身撇身捶30、进步搬拦捶第三段31、上步揽雀尾32、单鞭33、云手34、云手35、云手36、单鞭37、高探马38、右分脚39、左分脚40、转身左蹬脚41、左搂膝拗步42、右搂膝拗步43、进步栽捶44、翻身撇身捶45、进步搬拦捶46、右蹬脚47、左打虎式48、右打虎式49、回身右蹬脚50、双风贯耳51、左蹬脚52、转身右蹬脚53、进步搬拦捶54、如封似闭55、十字手第四段56、抱虎归山57、斜揽雀尾58、斜单鞭59、右野马分鬃60、左野马分鬃61、右野马分鬃第五段62、揽雀尾63、单鞭64、左玉女穿梭65、右玉女穿梭66、左玉女穿梭67、右玉女穿梭第六段68、揽雀尾69、单鞭70、云手71、云手72、云手73、单鞭74、下势75、左金鸡独立76、右金鸡独立77、右倒撵猴78、左倒撵猴79、右倒撵猴80、斜飞式81、提手上势82、白鹤亮翅83、左搂膝拗步84、海底针85、扇通背86、转身白蛇吐信87、进步搬拦捶第七段88、上步揽雀尾89、单鞭90、云手91、云手92、云手93、单鞭94、高探马95、左穿掌96、转身单摆莲脚97、进步指裆捶第八段98、上步揽雀尾99、单鞭100、下势101、上步七星102、退步跨虎103、转身双摆莲脚104、弯弓射虎105、进步搬拦捶106、如封似闭107、十字手108、收势合太极。

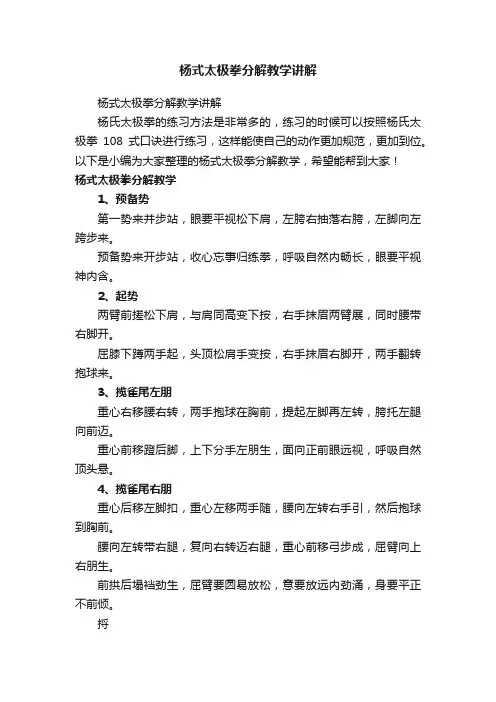

杨式太极拳分解教学讲解杨式太极拳分解教学讲解杨氏太极拳的练习方法是非常多的,练习的时候可以按照杨氏太极拳108式口诀进行练习,这样能使自己的动作更加规范,更加到位。

以下是小编为大家整理的杨式太极拳分解教学,希望能帮到大家!杨式太极拳分解教学1、预备势第一势来并步站,眼要平视松下肩,左胯右抽落右胯,左脚向左跨步来。

预备势来开步站,收心忘事归练拳,呼吸自然内畅长,眼要平视神内含。

2、起势两臂前搓松下肩,与肩同高变下按,右手抹眉两臂展,同时腰带右脚开。

屈膝下蹲两手起,头顶松肩手变按,右手抹眉右脚开,两手翻转抱球来。

3、揽雀尾左朋重心右移腰右转,两手抱球在胸前,提起左脚再左转,胯托左腿向前迈。

重心前移蹬后脚,上下分手左朋生,面向正前眼远视,呼吸自然顶头悬。

4、揽雀尾右朋重心后移左脚扣,重心左移两手随,腰向左转右手引,然后抱球到胸前。

腰向左转带右腿,复向右转迈右腿,重心前移弓步成,屈臂向上右朋生。

前拱后塌裆劲生,屈臂要圆易放松,意要放远内劲涌,身要平正不前倾。

捋重心略后臂右转,随腰右转两手翻,复向左转坐后腿,手形不变随腰转。

挤腰带右臂向右转,右臂外撑左手按,松圆远视要进身,外形不动内里转。

按重心后移两手收,头顶肩松沉下肘,左脚蹬地两手推,上身不俯要收臀。

注意前弓和后坐,头顶收臀腰放松,后坐吸气上下随,前弓呼气上下合。

5、单鞭重心后移身法正,腰胯带动右脚扣,两手平抹向左行,与肩同高眼随行。

两手屈臂向右转,右手后伸要立掌,左手内翻到胸前,腰向左转合起手。

复向左转变勾手,右腿坐稳气下沉,后胯托起左腿迈,弓步按掌单鞭生。

6、提手上势重心后移扣左脚,重心左移松勾手,两臂平展松两肩,腰向左转提右脚。

复向右转送右腿,脚根着地合起手,右手在前与眼平,左手合到右肘下。

7、白鹤亮翅两手下履右靠生,双手翻转到胸前,右手收到小腹上,左手转圆到脸前。

腰向右转带左腿,复向左转向前点,左手下按右手托,上顶下松长身形。

练杨氏太极拳腰功要领一、扎扎实实练好基本功在太极拳功法中,腰功重要的基本功之一。

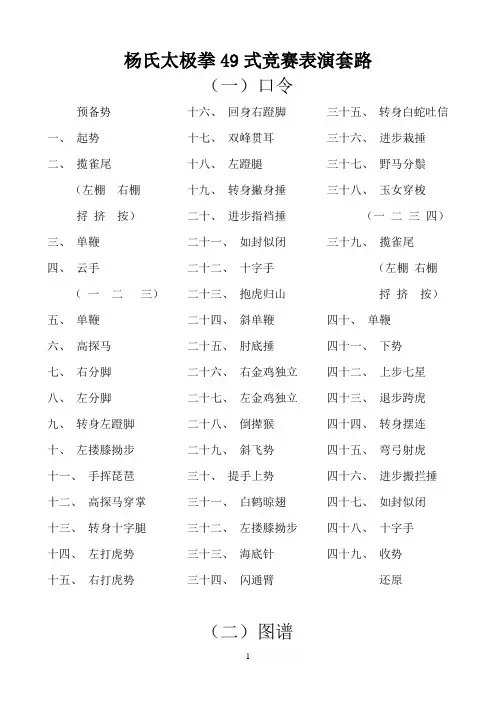

杨氏太极拳49式竞赛表演套路(一)口令预备势一、起势二、揽雀尾(左棚右棚捋挤按)三、单鞭四、云手(一二三)五、单鞭六、高探马七、右分脚八、左分脚九、转身左蹬脚十、左搂膝拗步十一、手挥琵琶十二、高探马穿掌十三、转身十字腿十四、左打虎势十五、右打虎势十六、回身右蹬脚十七、双峰贯耳十八、左蹬腿十九、转身撇身捶二十、进步指裆捶二十一、如封似闭二十二、十字手二十三、抱虎归山二十四、斜单鞭二十五、肘底捶二十六、右金鸡独立二十七、左金鸡独立二十八、倒撵猴二十九、斜飞势三十、提手上势三十一、白鹤晾翅三十二、左搂膝拗步三十三、海底针三十四、闪通臂三十五、转身白蛇吐信三十六、进步栽捶三十七、野马分鬃三十八、玉女穿梭(一二三四)三十九、揽雀尾(左棚右棚捋挤按)四十、单鞭四十一、下势四十二、上步七星四十三、退步跨虎四十四、转身摆连四十五、弯弓射虎四十六、进步搬拦捶四十七、如封似闭四十八、十字手四十九、收势还原(二)图谱预备式:面向正南,两脚并立,身体中正,左腿向左侧迈一肩宽,两臂自然下垂,两手心朝内,目视前方。

1、起势:<1>旋转两臂两掌心向后,<2>抬起两臂肩宽肩平,沉肩坠肘按下两掌在腹前。

22、揽雀尾:左棚:〈1〉重心左移、以腰带动打开右脚45度,〈2〉重心右移,屈膝下蹲抱起两掌,提起左脚向前方迈弓步步伐〈3〉重心左移身体右转,棚起左臂,捋下右臂在右腹前。

右棚,〈1〉重心略右移,腰带扣回左脚45度,〈2〉重心左移,抬起右脚后跟,抱起两掌,〈3〉提起右腿迈弓步步伐,〈4〉重心右移棚起右臂、捋回左臂在胸前。

捋:〈1〉腰带两臂转45度翻两掌,西北方向,〈2〉重心左移腰带捋回两臂,在腰前西南方向。

挤:〈1〉转身左手掌搭在右臂手腕内大约一寸处,〈2〉重心右移挤出两臂按:〈1〉左手从右手虎口分开两臂,肩宽肩平〈2〉重心后移拉回两臂,在胸前坐起掌来,。

〈3〉重心右移弓步按出两掌3、单鞭:〈1〉重心后移两手逐渐放平,〈2〉扩胸棚腕,〈3〉腰带扣右脚135度东南方向,两臂随身体转到东北方向〈4〉重心右移左脚尖转,棚起右腕带左腕随腰转向西南方向,〈5〉右手勾起吊勾手,左手棚起掌来,〈6〉提起左脚迈弓步步伐,转身坐起左掌,重心左移推出左掌。

太极拳八法秘诀(杨氏老谱秘传太极八法)

掤劲义何解如水负行舟先实丹田气次要顶头悬

全体弹簧力开合一定间任有千斤重飘浮亦不难

捋劲义何解引导使之前顺其来势力轻灵不丢顶

力尽自然空丢击任自然重心自维持莫为他人乘

挤劲义何解用时有两方直接单纯意迎合一动中

间接反应力如球撞壁还又如钱投鼓跃然击铿锵

按劲义何解运用如水行柔中寓刚强急流势难当

遇高则膨满逢窪向下潜波浪有起伏有孔无不入

採劲义何解如权之引衡任尔力巨细权后知轻重

转移只四两千斤亦可平若问理何在杠杆之作用

挒劲义何解旋转若飞轮投物于其上脱然掷丈寻

君不见漩涡卷浪若螺纹落叶堕其上倏尔便沉沦

肘劲义何解方法有五行阴阳分上下虚实须辨清

连环势莫当开花捶更凶六劲融通后运用始无穷

靠劲义何解其法分肩背斜飞势用肩肩中还有背

一旦得机势轰然如捣碓仔细维重心失中徒无功。

杨氏太极拳49式竞赛表演套路图文详解1杨氏太极拳49式竞赛表演套路(一)口令预备势一、起势二、揽雀尾(左棚右棚捋挤按)三、单鞭四、云手(一二三)五、单鞭六、高探马七、右分脚八、左分脚九、转身左蹬脚十、左搂膝拗步十一、手挥琵琶十二、高探马穿掌十三、转身十字腿十四、左打虎势十五、右打虎势十六、回身右蹬脚十七、双峰贯耳十八、左蹬腿十九、转身撇身捶二十、进步指裆捶二十一、如封似闭二十二、十字手二十三、抱虎归山二十四、斜单鞭二十五、肘底捶二十六、右金鸡独立二十七、左金鸡独立二十八、倒撵猴二十九、斜飞势三十、提手上势三十一、白鹤晾翅三十二、左搂膝拗步三十三、海底针三十四、闪通臂三十五、转身白蛇吐信三十六、进步栽捶三十七、野马分鬃三十八、玉女穿梭(一二三四)三十九、揽雀尾(左棚右棚捋挤按)四十、单鞭四十一、下势四十二、上步七星四十三、退步跨虎四十四、转身摆连四十五、弯弓射虎四十六、进步搬拦捶四十七、如封似闭四十八、十字手四十九、收势还原(二)图谱2预备式:面向正南,两脚并立,身体中正,左腿向左侧迈一肩宽,两臂自然下垂,两手心朝内,目视前方。

1、起势:<1>旋转两臂两掌心向后,<2>抬起两臂肩宽肩平,沉肩坠肘按下两掌在腹前。

22、揽雀尾:左棚:〈1〉重心左移、以腰带动打开右脚45度,〈2〉重心右移,屈膝下蹲抱起两掌,提起左脚向前方迈弓步步伐〈3〉重心左移身体右转,棚起左臂,捋下右臂在右腹前。

右棚,〈1〉重心略右移,腰带扣回左脚45度,〈2〉重心左移,抬起右脚后跟,抱起两掌,〈3〉提起右腿迈弓步步伐,〈4〉重心右移棚起右臂、捋回左臂在胸前。

捋:〈1〉腰带两臂转45度翻两掌,西北方向,〈2〉重心左移腰带捋回两臂,在腰前西南方向。

挤:〈1〉转身左手掌搭在右臂手腕内大约一寸处,〈2〉重心右移挤出两臂3按:〈1〉左手从右手虎口分开两臂,肩宽肩平〈2〉重心后移拉回两臂,在胸前坐起掌来,。

〈3〉重心右移弓步按出两掌3、单鞭:〈1〉重心后移两手逐渐放平,〈2〉扩胸棚腕,〈3〉腰带扣右脚135度东南方向,两臂随身体转到东北方向〈4〉重心右移左脚尖转,棚起右腕带左腕随腰转向西南方向,〈5〉右手勾起吊勾手,左手棚起掌来,〈6〉提起左脚迈弓步步伐,转身坐起左掌,重心左移推出左掌。

杨式太极拳的套路和技巧杨式太极拳是中国武术中最为著名的拳种之一,其独特的套路和技巧深受广大拳友的喜爱和推崇。

杨式太极拳以杨露禅为创始人,其拳法注重以柔克刚,以静制动,以巧胜力,被誉为“金刚柔术”。

杨式太极拳的套路是指拳术的基本动作及其组合形式。

杨式太极拳套路分为长套和短套两种,各有特色。

长套动作较长,动作连贯流畅,以缓慢、柔和、圆滑的动作为主。

短套动作较短,动作迅猛有力,以快、准、狠的进攻为主。

无论是长套还是短套,杨式太极拳的套路都以圆滑、连贯、稳定为特点,注重身体的协调和整体的控制。

杨式太极拳的技巧包括站桩、起势、动作、呼吸、力量发挥等方面。

首先是站桩,即以站立的姿势保持身体的平衡和稳定,通过调整呼吸和姿势来调整身心状态。

接着是起势,即从站桩的姿势中进入到具体的拳术动作中,通过身体的起伏和肢体的舒展来启动整个身体的运动。

动作部分是杨式太极拳的核心,包括起手、起势、拳法等动作,通过身体的转动和肢体的配合来展现拳术的精髓。

呼吸是杨式太极拳中很重要的一环,通过调整呼吸来调整身心状态和增强身体的力量。

力量发挥是杨式太极拳中最为关键的一环,通过合适的力量运用和技巧的发挥来达到优雅的拳术效果。

杨式太极拳的套路和技巧有着严格的要求和规范。

在进行套路训练时,要注重动作的准确和流畅,要求每个动作都要达到位,连贯自然。

要通过不断地练习来掌握和提高自己的技巧水平。

套路训练中要注重身体的协调和柔软性的发展,通过不断地调整身体的姿势和动作来提高自己的灵活性和协调性。

在技巧的发挥中要注重力量的运用和技巧的灵活性,通过合适的力量运用和技巧的发挥来达到优雅的拳术效果。

杨式太极拳的套路和技巧不仅能够锻炼身体,提高身体的灵活性和协调性,还能够培养人们的意志和品质。

在套路训练中要注重自己的耐力和毅力,要坚持不懈地练习,通过不断地修炼和磨砺来提高自己的拳术水平。

同时,杨式太极拳的套路和技巧还能够培养人们的自律性和自控能力,通过不断地调整呼吸和姿势来调整身心状态,增强人们的意志力和自信心。

段位制杨式太极拳六段单练套路分解教学1:单鞭起势 2:右进步搬拦捶3:左进步搬拦捶 4:右云手5:左云手 6:左搂膝拗步7:撇身捶 8:左倒撵猴9:海底针 10:闪通背11:打虎势 12:高探马13:肘底捶 14:右倒撵猴15:退步跨虎 16:退步双穿左按掌17:退步双穿右按掌 18:右分脚19:转身左分脚 20:转身右蹬脚21:手挥琵琶 22:右野马分鬃23:海底针 24:白蛇吐信25:抱虎归山 26:斜飞势27:左野马分鬃 28:左指裆捶29:右金鸡独立 30:十字手收势分解教学上左脚,右脚并步,行抱拳礼,再退回来。

一:单鞭起势方向:正东1:左脚开步,脚尖点起步落2:两臂上提与肩同宽,与肩同高3:两手下按,下落至腹前稍向两侧分开之后稍左带,此时屈膝4:重心移至左腿,左手手心朝里走上弧向左云,右手走下弧也向左带,两手都云至左斜方向时,提右腿,向右斜前方上步,腿跟着地。

5:重心移至右腿,两手上动不停,云手至右侧,右手勾手,左掌搭于右腕侧,同时收左脚6:转身,出左脚,左手摆掌,由右向左弧形堋出,正东方向,立掌,力在掌外沿。

同时左腿弓,右脚蹬碾,成左弓步,单鞭式。

二:右进步搬拦捶方向:正东1:左脚尖外摆2:身体稍左转,提右腿上步,同时右手变拳,由左臂内搬出,右脚跟落地时,右拳搬砸,3:重心移到右腿,踏实之后,左掌前推,右拳后拉至腰间,身体稍右转,提左脚至右脚内侧4:出左脚,要脚跟先着地,再弓步冲拳,此时左弓步,左掌立于右拳侧。

三:左进步搬拦捶方向:正东1:左脚尖稍外摆,重心还是左腿上2:右拳变掌,稍后带,左手变拳,带至腰间3:上右脚成右弓步冲拳,同时右掌收于左臂内侧。

四:右云手1:重心后移至左腿,右脚内扣2:右拳变掌,向左画弧,走上弧。

右掌稍上带,然后由右向左走下弧,同24云手式。

身体面北3:两手云手至左侧时,收提右脚活步,4:右脚横向正南落脚开步,脚尖外摆,身体右转。

踏实之后,向右云手五:左云手1:两手云至右侧身体转向南时,提左腿,正东开步,2:落左脚,两手上动不停,继续向左云六:左搂膝拗步方向:正东1:上右脚踏实,脚尖外摆,踏实,两手继续平云2:左掌搂手,右手走下弧右带3:右手摆掌,左手搂到右侧,提左腿,前落之后,屈右臂遮耳,左按掌4:做左弓步搂推七:撇身捶方向:正东1:重心后移,退左脚2:右手立圆绕拳至腹前,左掌由下到上拦回3:后落左脚,右脚虚步,全脚掌着地,右拳撇打砸拳,左掌按于左腰前4:左脚上步,左弓步推左掌,右拳收于腰间八:左倒撵猴方向:正东1:重心后移,右拳打开变掌,向右后打开2:左脚后退步,右脚尖碾转,右手在上,左手在下,右手前推左手后捋于腰间。

杨氏太极拳22式精选套路杨氏太极拳是中国传统武术中的一种拳法流派,以其缓慢、柔和、圆滑的动作和内外相合的特点而闻名。

杨氏太极拳共有108式,其中包括了手、身法、步法、推手等多个方面的技术。

22式精选套路是从这108式中选取的一部分,下面我将从不同角度介绍这22式的特点和内容。

1. 起势,起势是太极拳套路的开端,通过缓慢的动作和舒展的身体姿势,达到调整身心状态的目的。

2. 左右野马分鬃,这一式动作模仿了野马奔腾的姿态,通过左右分开的手臂和身体的转动,锻炼身体的柔韧性和协调性。

3. 白鹤亮翅,这一式动作模仿了白鹤展翅的动作,通过身体的转动和手臂的展开,增强上肢的力量和灵活性。

4. 搂膝拗步,这一式动作主要锻炼下肢的力量和平衡感,通过蹲下和伸直腿部,提高下肢的灵活性和稳定性。

5. 手挥琵琶,这一式动作模仿了琵琶演奏的动作,通过手臂的前后摆动和身体的转动,锻炼手臂的柔韧性和协调性。

6. 单鞭,这一式动作主要锻炼上半身的协调性和平衡感,通过身体的转动和手臂的展开,增强上肢的力量和灵活性。

7. 云手,这一式动作主要锻炼手臂的柔韧性和协调性,通过手臂的迅速交替和身体的转动,提高上肢的灵活性和协调性。

8. 单鞭,这一式动作与前面的单鞭相似,通过身体的转动和手臂的展开,增强上肢的力量和灵活性。

9. 高探马,这一式动作主要锻炼下肢的力量和平衡感,通过蹲下和伸直腿部,提高下肢的灵活性和稳定性。

10. 左右蹬脚,这一式动作主要锻炼腿部的力量和灵活性,通过左右腿的交替蹬踏,提高下肢的协调性和爆发力。

11. 左右摆莲,这一式动作模仿了莲花摆动的动作,通过身体的转动和手臂的展开,锻炼上肢的柔韧性和协调性。

12. 左右穿梭,这一式动作模仿了穿梭运动的动作,通过身体的转动和手臂的运动,锻炼上肢的力量和灵活性。

13. 如封似闭,这一式动作主要锻炼身体的平衡感和稳定性,通过身体的转动和手臂的运动,提高身体的协调性和柔韧性。

14. 十字手,这一式动作模仿了十字手的形状,通过手臂的交叉和身体的转动,锻炼上肢的力量和协调性。

传统85式杨式太极拳套路分解动作详解,之杨若古兰创作第一式豫备式:两足摆布开立,距离同肩宽,脚尖皆朝前;身体天然竖立;两臂天然下垂;眼向前平视. 要点:1、请求“虚领顶劲”、“气沉丹田”、“尾闾中正”、“含胸拔背”.在这几个次要请求下,放松全身,做到“立身中正安舒”,并贯串於整套动作当中.这几点请求,为太极拳所有动作的共同要点,锻炼时须刻刻记住,在後文的要点中不再逐个重述,而仅提醒某一动作容易反其中某一请求.例如,揽雀尾中的挤式和按式,初学者常常身体容易前俯或後仰,是以就在要点中及时提出,而其他共同要点虽未提及,但仍然要留意. 2、两臂下垂,肩关节要放松;手指天然微屈. 3、精神要天然提起;心要静,不要有丝毫邪念. 4、豫备势中的要点大都是整套动作的要点,所以该式是一切动作的基础,初学者尤当留意.第二式起势要点:1、在两臂未举之前,应细心检查一下豫备式是否合乎请求,然後开始做起势动作.这时候,思想方法先,要集中在每个动作的动向上,也就是要做到《十三势行功心解》所请求的“先在心,後在身”.例如在做骸式两臂平举时,先要认识到如何举,然後随着缓缓举起;即使是反复的或已成熟练的动作,也必须如许做,否则,内外动作容易散乱. 2、练习太极拳时,自起势至收势,每个动作都请求“沉肩坠肘”(详见《太极拳十要》一文).如该式两臂前举和两掌下按时,两肩不成耸起、紧张或用力,必须松开下沉.两臂前举时两肘不成挺直,须有微屈下坠之意.两肘下沉带动两掌下按时,“坠肘”固然很明显,即使在两掌已下按到两胯前时,仍然请求“坠肘”.在这点上,初学者常常较难理解,认为肘部既已垂在上面,终不克不及把肘“坠”於两掌的上面去.其实,在这类姿式上(後面动作中也有类似情况,如搂膝拗步中搂膝之手等),对“坠肘”应当如许来理解:就是两肘须微屈,使小臂向前微弯,如许,肘尖露出,与地面成垂直线,仍然可达到“坠肘”的请求;而如果两小臂也垂直,就失掉“坠肘”之意了. 3、要做到坐腕.所为坐腕,就是把掌根下沉,手指节轻轻上翘,但不成用力翘起,必须天然,如许才干把劲贯至掌根,手指也有所感觉.能坐腕,才干“形於手指”.4、太极拳从起势到收势,所有前後动作之间必须连接,不成停断,请求速度均匀,绵绵不竭,趁热打铁.例如,该式两掌前举至高与肩平时即下落,其间不成有停顿景象,亦即每一动作到定点时,必须做到“似停非停”.5、练习此拳套用掌时,五指要天然舒展,不成用力张开,也不成松懈、曲折,掌心要微呈凹形.第三式揽雀尾一、摆布绷式要点:1、身体摆布动弹时要以腰为轴,身体仍须耿直,後面所有转体动作都必须如许做. 2、身、手、足等方面的动作都须柔缓,速度均匀.3、身、手、足等方面的动作在文字论述中虽有先後,但必须同时开始和同时完成,要做到调和分歧.所以《十三势行功心解》中说:“切记一动无有不动,一静无有不静”.4、《十三势行功心解》请求“迈步如猫行”.是以,凡步迈出都必须轻灵.例如该式右脚向右迈出,应以坐实之左腿渐渐下蹲来控制着迈出的右腿向前缓缓伸迈,才不致粗笨.这也是“分清真假”在步法上的一种表示. 5、凡弓腿,弓腿之膝不成超出脚尖;蹬腿的脚掌和脚跟要人全部着地,腿也不成蹬得挺直.凡弓步,以弓腿为实,蹬腿为虚;普通以弓腿负担体重十分之七,蹬腿负担十分之三.膝要与脚尖方向分歧. 6、右臂前绷须与肩平,不成偏高或偏低;绷出时肩关节不成前探;不成过於前绷,要以上体竖立前移而右膝盖不超出脚尖为度,同时身体不成前扑. 7、重心前移时,腿、腹、胸、手须不先不後地分歧前去,天然“上下相随”,变动过程中也要坚持“立身中正”.二、履式要点:1、两臂须随腰左履.左履时两掌不成外豁开,但两肱里侧也不成贴着肋部;沉肘起着护胁的感化,但两腋要留有约可容一举的空隙.整套动作都应当如许,防止把身体困住. 2、左履时身体仍须耿直转体,不成前俯後仰或摇摆;关键在於“上下相随”、“不先不後”.如果,下肢後坐得快些就会前俯,慢些就会构成後仰. 3、在履的动作过程中,由於翻掌、沉肘和向後坐实左腿等,看来两掌似乎稍有低下的景象.其实两掌其实不是有认识地向左“下”履.这点在循着绷、履、挤、按四式规定的定步推手中也是如此:其中“履”式也同样只向左(或)履,并没有向下的地方.所以,凡是向左(右)“下”履或向“下”履者,都是不精确的,因这与推手是不符合合的. 4、履时左臂松松绷住,履的过程中,两手要坚持着与推手中履式时同样的距离,也就是要与一手搭在对方腕节,一手搭在对方近肘节的大臂处来引进,使履化的距离相等,不成拉得太开,这叫做“上於两膊相系”.三、挤式要点:1、前挤时上身不成俯或後仰;肩部不成耸起,须放松下沉;臀部不成凸出;肘部不成抬起,须稍低於腕. 2、挤出後左掌与右脉门之间要似挨非挨. 四、按式要点:1、重心渐渐後移时,右胯根(股骨头关节)微向後抽,使身体正对前方,不致偏向左斜角. 2、两掌要随胯後坐抹後,要松肩,两肘不成外凸. 3、两掌须随重心前移而向前按出,呈轻轻往上的弧形,但幅度不宜大;两臂与肩部不成紧张,不成耸肩,两肘不成用力挺直,身体不成前俯或後仰. 4、两掌尚未按出时,左掌心斜朝左面前方,右掌心斜朝左面前方;两掌按出时,掌心须随按随向前转,但两掌心不成转至朝正前方;同时请求两掌根下沉,拇指一侧微往後翘.5、初学太极拳时,首先要把整套的所有动作和姿式都做精确,然後在做每个动作的同时还要练习运劲. 太极拳的劲点是随着动作的不竭变换而不竭转移的,所以动作要“绵绵不竭”,“动劲如抽丝”.现以揽雀尾中各动作为例,逐图指出劲点所在和次要部分,以便学者参考和细心体会. 劲点已如上述,这里再谈一下劲的来源. 劲的来源是“其根在脚,发於腿,主宰於腰,形於手指”例如按式,从图16过渡到17,两脚支持地面是其根.譬如要推动一辆载货的手推车,必定要依附两脚支持地面,如果两脚淩空没有去撑点,要推动车辆是不成设想的,是以说“其根在脚”(练拳时包含上步、退步或原地支持).右腿前弓,左腿右蹬是“发於腿”.譬如要向前推动手推车,两脚虽支持地面,但必定还要借助於前腿前弓与後腿後蹬. 当重心後坐转为重心前移时,腰部轻轻向上,而後向下、向前绕一弧形,以引诱着劲力和把握着动作的方向向前(其他如转体动作以腰向摆布动弹来引诱劲力和把握动作的方向),这叫做“主宰於腰”,或“腰为车轴”.通过脊部和背部的肌肉由缓缓收缩转为渐渐伸展,将劲力渐渐扭转递经肩、肘而到达掌根向前按出,而且手指也有劲力到达的感觉,这叫做“力由脊发”而达到“形於手指”.同时,劲的转换也须如许.例如由绷转为履式,也是通过由脚而腿而腰地将图在右手原在近腕部桡骨一侧的劲点,移经小指一侧腕部,到达近腕部的尺骨一侧,将左手原在掌根的劲点,移经食指和大拇指的一侧,到达近腕部的桡骨一侧的.但不成是以而现出由脚而腿而腰而脊面前先後顺次而动,显出断续;动作总须“节节贯串”、“完好一气”,所以仍要“一动无有不动,一静无有不静”地调和分歧(胸腹部分也必须在腰部的带动下响应地动着,决不是“含(了)胸”、“松(了)胯”就丢开不管,让他不断“含胸”、“松腰胯”地呆着不动). 但是,这里所指的劲点,其实不是就在此处用力、使劲或紧张,而是仍然请求肌肉放松,动作缓慢、柔和,并仍须按照共同要点来做动作的.至於活动,也是“先在心,後在身”,以意贯於这个部位,以意贯於这个部位,意到劲到,意之所在注处就有所感觉,这也是“内外分歧”的一种锻炼方法.初学者如果没有经验的都是当面给予指教,只需按照各要点精确地完成动作,日久之後由於动作的精确和熟练,这劲路也会天然发生,也会天然地“上下相随”、“内外分歧”,如许也才不会发生流弊.由於每一动作都有必定的劲点移转,如果一一讲介,势必连篇累牍.是以,这里仅举一例以概其余,後文不再一一指出.6、所谓“眼为心之苗”,是指从眼睛里可以看出思想的活动来,正如戏曲、跳舞中传神的扮演一样.练习太极拳时,眼神是练好一套拳的次要部分. 试举一例来分析一下眼神.例如从左绷过渡到右绷时;身体左转,左肘向左後微下撤,眼神关及左小臂;身体右转,右臂将要绷出时,眼神移顾右小臂;当右臂还未绷足时眼神已稍先於手到达意念中所要绷出的方向;当右臂前绷时,眼虽已向前平视,但眼神须关及右臂前绷. 从这个动作来看,我们不难了解,在动作过程中眼神是要结合“目不转睛”的.但目不转睛其实不是没有准绳地摆布乱看,而是应当与身体动弹的方向分歧.其实,有很多转体动作如果眼睛不转(眼与脸的方向当然应当分歧),腰也会扭不过来;即使象左履式动作那样转体的幅度不大,但若是眼睛仍看着绷的方向,身体虽也能左转,可是就别扭的很;可见如果转体幅度再大些,就更没法转体了.另外,在“目不转睛”时,仍不成忽略“虚灵顶劲”这个请求;不成为了要在摆布移视时显得灵活而发生摇头摆尾的景象;也不成当手在上方或下方动作时发生抬头俯首的景象,而应当是“顶头悬”似地动弹和用眼神关顾,如许才干显得既灵活又有神. 当动作将要完成时,眼睛老是在稍先於手到达完成动作时的方向,要有“以眼领手”的表示,亦即眼睛要成为“心”的代表,并要结合“先在心,後在身”.例如在日常生活中,心里想去拿一件东西,眼睛也老是先看这件东西,然後手才跟着去拿,道理都是一样的,所以,凡是动作向预定的方向去,眼神总须先去. 虽然眼神先到,但其实不是就丢开手不管了,仍然要关顾着手的动作直到到达为止.如许,才干将“手、眼、身、法、步”各方面的动作达到“一动无有不动,一静无有不静”地调和起来.第四式单鞭要点1、图18、19、20中,两掌前後抹转一个平面卵形时须随腰动弹,同时两肘(肘尖须下沉)也须圆活地随两掌抹转而屈伸.两臂动弹时距离要相等,总须前手去,後手跟,“两膊相系”不散漫.当两掌向里抹转经胸前肘要含胸转腰才干圆活.但含胸要留意不成凹胸,并要留意胸部不成平板,所以拳论说:“意气须换得灵,乃有圆活之趣”.2、上身要耿直,防止前俯、後仰或向左倾斜. 3、要“沉肩坠肘”和松腰胯. 4、定式时两臂与腿(左臂与左腿、右臂与右腿)方向要分歧,上下要垂直,防止右臂斜朝右前斜方;膝部不成超出脚尖.鼻尖、眼尖、手尖要三尖对齐. 5、右吊手的腕关节要曲折,使五指撮拢下垂,与右足尖成一垂直线.第五式提手上式要点1、由单鞭过渡图24的两手动作是合劲,脚和手的动作要调和分歧. 2、做图24的姿式时,两肩和腰胯要放松,臀部不成凸出,身体应坚持耿直,胸部不成正对前方.脚跟虚点地面,脚尖轻轻抬起,不要翘得太高,右膝要微弓,不成挺直.要坐腕.重心应全部坐于左腿上. 3、由图24开始向图27过渡时,由於左胯根内收,左腿要有继续轻轻下蹲的景象.在挤的同进须有靠的意思,但不成耸肩;身要耿直,不成前俯.第六式白鹤亮翅要点1、由提手上势过渡到白鹤亮翅时要有朝上的气势,但右腿仍要下坐,要拔腰,如许就有着上下对拉,身肢拔长的感觉,但要留意不成构成挺腹;顶劲下领,精神就提得起;沉气落胯,下体就慎重;左脚尖要虚点地面,不成用来支持身体. 2、成白鹤亮翅式时,两臂要呈弧形,不成挺直;右掌虽在右额前上方,但不成抬肘、耸肩,要松肩沉肘、坐腕;身体仍须坚持中正,不成前俯、後仰,不成挺胸、凸臀.第七式左搂膝拗步要点1、两手必须随腰的动弹而动作;腰部由右改变成左转时,切不成摇摆,因为一摇摆,上体势必或侧或倾或仰或俯,与“立身中正”的请求不符.向前迈步时,上体也仍要耿直,防止前俯、後仰.在迈步过程中,因为只要下蹲的一腿作支持,所以常常会为了赐顾帮衬身体的平稳而把臀部凸出,这就是不符合“敛臀”和“尾闾正中”的请求了,这点必须留意.定式时两手应当同时到齐,不要一只手已停着,另一只手还在运转. 2、由图30过渡到图31时,右掌自下向右上移要与左脚提起分歧;体左转、变弓步与右掌推出要分歧.全部搂膝拗步动作要做得调和、美满、柔和,不成有滞顿或棱角的景象. 3、右肩往下松沉时,不成构成右肩低左肩高的景象.整套动作中双肩须平齐. 4、凡搂膝拗步中搂膝的一臂要呈弧形,防止伸直;推出的右掌,要轻轻扭转而推出,但到定式时,掌心不成正对前方,须稍朝左斜;两掌要坐腕.第八式手挥琵琶要点1、由搂膝拗步变成手挥琵琶时,重心前移和後坐都请求上体耿直,不成前俯或後仰. 2、右掌後撤收回肘,要以腰为轴,要松肩、坠肘、沉腕如许节节贯串地收回;要以身领手,不成先将右掌撤回而掉臂肩肘部分. 3、左掌上举要带弧形,左臂也不成挺直. 4、做手挥琵琶动作时要有下沉的气势,但精神仍要具有轻灵活泼的意思.第九式摆布搂膝拗步要点1、同前搂膝拗步的要点. 2、练习该拳套时,其步型中弓步、虚步的两脚不成站在一条横线上,如“丁”状,如许容易发生重心不稳和蹩扭的景象;必须後一脚与前一脚彼此稍微离开横线,左弓步须如“右八”状,右虚步须如“左八”状.所以每当上步或退步时就应留意落步的地点要稍开一些,才显得平稳.“向前退後乃能得机得势”(《太极拳论》这句话,也包含步型与步法的精确性在内.)第十式手挥琵琶要点同第八式.第十一式左搂膝拗步要点同第九式.第十二式进步搬拦捶要点1、在连续进步时,请求“迈步如猫行”并请求速度均匀.上下相随;上身要耿直,不成倾斜和仰俯;右脚前上一步时要比普通步型更开得阔一些,并要防止上体随右脚上步而向右倾斜. 2、步法和手法要随腰动弹,右拳搬出时不成离身体太远,并留意不成抬肘;右拳打出时要随腰动弹,并随打随着臂微内旋,使虎口转朝上,右拳打出时两头经由心口向前打出,这叫做“拳从心发”.3、练该拳套时,拳要天然握实,不成用力握紧.第十三式如封似闭要点1、两臂须随身体後坐回收;两臂交叉时要防止两肩缩拢或耸起;要松肩坠肘,两肘略分开,腋下须留不足地,约可容一拳,但肘部不成外凸或抬起;同时两肘不成後撤到身体後方,以避免把本人困住. 2、重心後称要坐实右腿,松腰胯,不要做成重心没有後移,单是仰身;後坐仍要坚持上体耿直.重心前移後退时,要留意胸、腹的齐进齐退,不先不後,身法就能坚持中正,不致构成前俯後仰.第十四式十字手要点1、当左脚尖里扣渐至踏实时,右脚跟即渐渐离地提起,须象翘翘板一样此伏彼起.这也是步法平分清真假的锻炼方法的一种.当右脚一踏实,就接作下一动,即左脚尖里扣. 2、全部十字手的动作,要上下相随,要同时开始动作,同时完成,务求调和分歧. 3、十字手的两臂须呈环形,须松肩沉肘,不成耸肩抬肘. 4、两腿起立时,身体各部都须放松.第十五式抱虎归山要点与揽雀尾不异.第十六式肘底看锤要点1、自抱虎归山过渡到肘底看捶的动作须根据“一动无有不动,一静无有不静”和“绵绵不竭”的请求进行,勿使有棱角和停顿处,要做得美满、调和.步法和手法均须随腰动弹.两脚不要双重,要此起彼落,象翘翘板一样. 2、当两掌向左平移时,要留意勿使右把握下,在平移过程中右掌须坐腕;平移时左手去,右手跟,距离要均等. 3、做图74的姿式时,左膝要天然微弓;留意两肩不要上耸,松腰胯;两臂须呈弧形,不成挺直,胸部不要正对前方,要侧朝右前斜方;左掌要坐腕.第十七式摆布倒撵猴要点1、在连续退步时要留意不要踏在一条线上,要稍离开些.当一腿提起筹办退步时,另一支持腿不成起立,须仍坚持虚步时的高低;留意上体不要前俯. 2、当一掌後抽时,须经胯旁,初学者常常做成经肋旁,手臂就成直角而不成弧形,就显得不宽舒和蹩扭. 3、按上述倒撵猴动作是三个,即退三步,为了加大活动量也能够做五式七个(必须逢单数才干接下一拳式)但如果倒撵猴五或七个,後面的“云手”也必须响应地添加为五或七个,否则收势时就会收不回原地.第十八斜飞式要点1、右脚向右後方迈步时,身体平衡较难把握,常常右脚落地时显得粗笨;须坐实左腿,松腰胯,先转腰,随转腰向右後渐渐迈出,才会显得轻灵,同时可防止上体前俯. 2、左臂在两掌合抱时须含有绷意,右掌向右後上方列出时,劲要起於脚,发於腿,主宰於腰,通於脊背,由肩到肘,由肘到手,节节贯串地列出,身、手、步调和,说到一齐俱到,不先不後;不要单以手列出.身、手、步调和,说到一齐俱到,不先不後;不要单以手列出,丢开其他部分不管,就达不到“上下相随”和劲路上的请求.列出时右臂要微屈. 3、由於右脚迈步较难把握,所以还要留意速度上的均匀,防止发生顿停的景象.第十九式提手上势要点1、由斜飞式过渡到图87的动作,腰部和上下肢动作要同时开始,同时完成. 2、与五式不异.第二十式白鹤亮翅要点与六式不异.第二十一式左搂膝拗步要点与七式不异.第二十二式海底针要点1、左脚提起,略里收落下时,右腿要渐渐下蹲,左脚尖渐渐落下虚点地面,重心须全部由右腿支持. 2、右腕向里提回时要防止耸肩抬肘. 3、做海底针时,左掌似乎没有很明显的动作,是以初学者常常把左掌的动作忽略掉,其实左掌必须随重心前移、後坐和转腰进行动作,否则就不符合“一动无有不动”的请求.另外,两臂不成伸直,须微屈. 4、右掌向前下插要随右腿下蹲和折腰而动作,并要以肩催肘、肘催手,节节贯串地下插. 5、折腰时,自颈脊至腰脊要坚持成不断线,不成抵头、弓背.眼视右掌前方,但不成把头抬起.要留意顶劲和沉气,上下一气贯通.第二十三扇通背要点1、左脚前迈时右腿要坐实,不成站起,落步时不成太快,速度要均匀,并防止身体摇摆和前俯後仰. 2、变左弓步、左掌前推与右掌上托三动作要分歧.3、右掌上托要防止耸肩抬肘,左掌推出时,掌心不成正对前方,并要坐腕.4、做扇通背的动作时常常容易挺胸、直臂,这就会不符合“劲以曲蓄而不足”的请求,同进也不符合“含胸拔背”的请求.所谓“劲以曲蓄而不足”,就是要使动作还有伸展的余地,是以做太极拳的任何动作时手臂与两腿都不成伸直或挺直.弧形请求美满,处处要有能“八面支持”的意思.第二十四式撇身捶要点1、手法和步法要随腰动弹,并要调和分歧. 2、右脚落步时不要踏在一条线上,并留意右脚尖要正对前方,不要外撇. 3、图93的姿式在动作过程中要清楚、精确地显示出来,不要糊乱地划过去,但也不成是以停顿.第二十五式进步搬拦捶要点1、此式与前面的进步搬拦捶各在其承上的连接动作上分歧,前面的“进步搬拦捶”是上承左搂膝拗步,而该式是从撇身过渡而来. 2、与前进步搬拦捶要点不异.第二十六式上步揽雀尾要点与第三式不异.第二十七式单鞭要点与第四式不异.第二十八式云手要点1、运手时,身体动弹要以腰脊为轴,要缓缓动弹要以腰兴不成胡乱摆动,上体不成倾斜,要坚持“立身中正”.2、两臂要随腰运转,要天然、圆活.经上面向左或右向上运时要含有上抄之意;运转到上面的左或右肘不成抬起,小臂要松松绷住而运转.两臂一上一下,一左一右,更迭运转:左手为主时,右手相随;右手为主时,左手相随;不散漫,不僵滞. 3、脚提起时要脚跟先离地,踏下时要以脚尖先着地;当踏下的却跟一经踏实,另一脚跟即离地,要此伏彼起,象翘翘板一样. 4、主动作三到六为一个云手,後面又有两个是反复动作,共有三个云手.在上述倒撵猴的要点中曾经提到,如果场地宽阔而要加大活动量,将倒撵猴反复为五或七个,则云手也要从三个增为五或七个,然後再接着做动作十五,由动作十五再接下一拳式“单鞭”.第二十九式单鞭要点与第四式不异. 第三十式高探马要点1、当重心移向右腿时,要坐实右腿,要以左胯根渐渐里收来带动左脚提起,同时上体不成後仰;当左脚一经离地收回,右腿即渐渐起立,顶劲要具有冲霄之意,沉气於小腹,有上下对拉,拔长身肢之意. 2、两臂要呈弧形.右掌前探时不成耸肩.要拔腰,但不成挺胸或弓背.右臂不成挺直;手指不成朝前,朝前就会失掉坐腕的意思.第三十一式摆布分脚一、右分脚要点:1、两掌各抹转一个平圆时,臂要呈弧形,肘部稍沉,抹转平圆要均匀.右臂在抹转後探出时也不成挺直. 2、两掌合抱交叉仍须随左腿起立而柔和地向上向外微移,才显得轻灵、沈着.如果左腿起立时两掌交叉着不动,就会发生呆滞景象.合抱时两掌腕部不成松懈地曲折. 3、两手分开要和右分脚分歧.同时两臂也不成伸直,要微屈肘使前臂稍向身前方弯屈;肘部也须略沉,低於腕部,并要坐腕. 4、分脚时身体要波动,不成俯、仰、倾、侧;两肩不成为了坚持身体平衡而紧张,仍须松肩.只要“虚灵顶劲”和“气沉丹田”才会使身体易於坚持平衡. 二、左分脚要点:与右分脚同,惟摆布式相反.第三十二式回身蹬脚要点1、同前右分脚要点. 2、左腿须随回身收回,不成着地,要“含胸拔背”,不成後仰. 3、左脚蹬出时要以脚跟为出力点. 注:杨橙甫老师本来的分脚、蹬脚,都是提膝後敏捷踢出,劲透脚尖或脚跟,踢出时都有风声,後来他改为缓缓踢出或蹬出.第三十三式摆布搂膝拗步要点与第九式要点不异.第三十四式进步栽捶要点1、当左脚前迈脚跟尚未着地时,留意上体坚持耿直;当左掌搂过左膝时,上体随右拳下打折腰,并沉腰胯.但折腰时,自颈脊到腰脊仍要坚持成直线,不成弓背、低头或抬头. 2、眼视右拳前方,但不成抬头. 3、两肘须微屈,不成挺直.第三十五式翻身撇身捶要点与第二十四式不异.第三十六式进步搬拦捶要点与第二十五式不异,惟方向相反.第三十七右蹬脚要点1、与第三十一式“摆布分脚”要点不异. 2、右脚蹬出时要以脚跟为力点.第三十八式左打虎式要点1、右蹬脚後,右脚下落时,左腿要响应地下蹲来控制右脚轻缓地着地,如许才符合既轻灵又沈着的请求;如果单是右脚落下,就显得平板呆滞. 2、左脚迈步时要留意“迈步如猫行”要的求,同进上体要坚持耿直. 3、两手过渡为打虎式时,弧形要走得圆,不要有棱角.上下肢要相随分歧.4、当左手经过左膝前时,掌心朝上要有搂膝之意. 5、成打虎式时,两臂要呈弧形,美满地曲蓄,肩部防止上耸.第三十九式右打虎式要点与左打虎式不异,惟摆布相反. 第四十式回身右蹬脚要点与前“右蹬脚”不异.第四十一式双峰贯耳要点1、迈步时要坐实左腿,收右胯根,然後以左腿渐渐下蹲来控制右腿前迈,上身坚持耿直.迈步的速度要均匀. 2、随下落胯、沉气、松肩,两掌向下经膝旁时,。

杨式太极拳的“九诀”及其详解杨式太极拳是太极拳中的一个流派,是在陈式太极拳的基础上逐渐演化而成。

下面是店铺为大家整理的关于:杨式太极拳的“九诀”及其详解。

欢迎阅读!杨式太极拳的“九诀”及其详解一、全体大用诀太极拳法妙无穷,掤履挤按雀尾生。

斜走单鞭胸膛占,回身提手把着封。

海底捞月亮翅变,挑打软肋不容情。

搂膝拗步斜中找,手挥琵琶穿化精。

贴身靠近横肘上,护中反打又称雄。

进步搬拦肋下使,如封似闭护正中。

十字手法变不尽,抱虎归山采挒成。

肘底看锤护中手,退行三把倒转肱。

坠身退走扳挽劲,斜飞着法用不空。

海底针要躬身就,扇通背上托架功。

撇身锤打闪化式,横身前进着法成。

脘中反有闭拿手,云手三进臂上攻。

高探马上拦手刺,左右分脚手要封。

转身蹬脚腹上占,进步栽锤迎面冲。

反身白蛇吐信变,采住敌手取双瞳。

右蹬脚上软肋踹,左右披身伏虎精。

上打正胸肋下用,双风贯耳着法灵。

左蹬脚踢右蹬式,回身蹬脚膝骨迎。

野马分鬃攻腋下,玉女穿梭四角封。

摇化单臂托手上,左右用法一般同。

单鞭下式顺锋入,金鸡独立占上风。

提膝上打致命处,下伤二足难留情。

十字腿法软骨断,指裆锤下靠为锋。

上步七星架手式,退步跨虎闪正中。

转身摆莲护腿进,弯弓射虎挑打胸。

如封似闭顾盼定,太极合手式完成。

全体大用意为主,体松气固神要凝。

注释:“全体大用”是说明了太极拳大功架全套的练法,内中包含着有体有用。

体:就是拳中的主题。

用:就是拳中姿势的运用。

它的主体有十三字。

即:掤履挤按采挒肘靠进退顾盼定。

用法是全套姿势在演练中的技击方法和体用相和的道理。

兹逐句注解如下:“大极拳法妙无穷,掤履挤按雀尾生。

”太极拳除了锻炼身体,增强体质的功能以外,在练和用的方法上也是具有特殊的妙外的。

在它的开始式子“揽雀尾”里面,包含着掤履挤按四个动作,组成十三字主体中的精华。

“斜走单鞭胸膛占,回身提手把着封。

”“斜走单鞭胸膛占”按照练法来解释,在技击方面:如果对方用左手迎面打来,我急以右手勾挂来手,同时以左手击其胸部。

传统杨氏108(85式)式太极拳拳谱太极拳,国家级非物质文化遗产,是以中国传统儒、道哲学中的太极、阴阳辩证理念为核心思想,集颐养性情、强身健体、技击对抗等多种功能为一体,结合易学的阴阳五行之变化,中医经络学,古代的导引术和吐纳术形成的一种内外兼修、柔和、缓慢、轻灵、刚柔相济的传统拳术。

传统太极拳门派众多,常见的太极拳流派有陈式、杨式、武式、吴式、孙式、和式等派别,各派既有传承关系,相互借鉴,也各有自己的特点,呈百花齐放之态。

由于太极拳是近代形成的拳种,流派众多,群众基础广泛,因此是中国武术拳种中非常具有生命力的一支。

杨氏太极拳是中国太极拳主要流派之一。

她是杨氏太极拳奠基人杨福魁所创。

杨福魁字露蝉(1797--1872) 河北永年县人。

年少从师陈长兴受业列入门墙。

约1850年返回永年县以授拳为生。

传其子杨班候(1837--1892),杨健侯(1839--1917)。

杨键侯又传其子兆熊(少侯),兆元,兆清(澄甫)。

经过杨氏祖孙三代人的努力,在陈长兴的太极拳基础上逐渐演变为杨氏太极拳。

杨兆清字澄甫(1883--1936),幼承家学,历经数十年寒暑苦功终于成为太极拳的一代宗师,成为杨氏太极拳(大架)的创始人。

杨澄甫从学者众,其著名弟子有崔毅士、阎月川、牛春明、李雅轩、傅钟文、董英杰、郑曼青等。

杨氏太极拳源远流长传四方。

自杨露蝉传入北京后长胜不衰。

杨氏太极拳继承之士不负太极名家之美称。

世传一套108式或后来衍生出来的传统88式、85式和83式养生拳架。

在杨氏子弟内部传承却另有一套体系,这个内传太极拳体系有三套拳,第一套108式、第二套加(家)手、第三套小快式。

这三套拳的风格各异,招式、手法变化颇多,动作新颖别致,内容极为丰富。

三套拳架,层层进阶,各练一层功效。

此篇经由杏坛风整理,图文均来自网络,所有内容均参照原本,以供同好共学,同谋进步,以发扬杨式太极拳,实现老宗师“付诸梨生,以全于世”的初心。

本文旨在公益分享,如有错误敬请指正。

杨式太极拳竞赛套路分解教学一、前言杨式太极拳是中国传统武术中的一种,它以柔和、缓慢、流畅的动作为特点,被誉为“内家拳”代表之一。

杨式太极拳竞赛套路是杨式太极拳中的一种比赛形式,它要求选手在规定时间内完成一系列动作,展示出自己的技艺和风采。

本文将对杨式太极拳竞赛套路进行分解教学,帮助初学者更好地掌握这项技能。

二、基本姿势1. 站立姿势:两脚分开与肩同宽,左右脚成直角;两臂自然下垂,手心向内。

2. 腰部放松:双膝微屈,腰部放松下沉。

3. 呼吸调节:鼻吸气,口呼气;呼吸均匀缓慢。

4. 视线调节:目视前方,眼神平静。

三、第一段第一段是杨式太极拳竞赛套路中的开场动作。

具体操作如下:1. 开合:两手由身前向两侧打开至肩高,再慢慢合拢至胸前。

2. 推波势:左手向前推出,右手向后拉回,两手呈波浪状。

3. 单鞭:右手由胸前向下划出一条直线,左手随后跟上。

4. 云手:两手由左右交替推出,像云彩一样缓缓移动。

四、第二段第二段是杨式太极拳竞赛套路中的转身动作。

具体操作如下:1. 左搂膝拗步:左脚向前迈出一步,同时双手抱住右膝盖。

2. 摆莲:将左脚旋转180度,同时双臂向上挥起。

3. 左右插花:将双臂分别向两侧插花,并伴随着身体的旋转。

4. 如封似闭:双臂由两侧合拢至胸前。

五、第三段第三段是杨式太极拳竞赛套路中的攻防动作。

具体操作如下:1. 单鞭:与第一段相同。

2. 肘底看捶:向前推出右掌,同时将左肘弯曲并顺势击打对手的下巴。

3. 左右穿梭:双臂交替向两侧推出,像穿梭一般。

4. 摇步搬拦捶:向前推出左掌,同时将右脚向左侧摆动,并用右手拦住对手的攻击。

六、第四段第四段是杨式太极拳竞赛套路中的收尾动作。

具体操作如下:1. 玉女穿梭:双臂交替向两侧推出,像穿梭一般。

2. 收势:将双臂由两侧合拢至胸前,身体也随之收缩。

3. 归心:将双臂向上挥起,并伴随着身体的转动。

4. 合太极:将双臂由上往下合拢至腰部,完成杨式太极拳竞赛套路。

杨氏太极拳精要套路

Yang Family Tai Chi Essential Form

一、动作名称(中英)

(一)起式opening

(二)揽雀尾Grasp Bird’s T ail

(三)野马分鬃Prating Horse’s M ane

(四)玉女穿梭Fair Lady Works with Shuttle(Left and Right)

(五)搂膝拗步Brush Knee and Push

(六)左右金鸡独立Golden Rooster Stands On One Leg(Left and Right)

(七)倒碾猴Repulse Monkey (Left and Right)(八)高探马穿掌High Pat On Horse and Thrust Palm (九)右分脚Right Separation Kick

(十)左蹬脚Left Heel Kick

(十一)双峰贯耳Twin Fists Box Ears

(十二)撤步海底针Step Back Needle At The Sea

Bottom

(十三)左右云手Cloud Hands(Left and Right)(十四)单鞭下势Single Whip/Low Form

(十五)上步七星Step Forward Seven Stars

(十六)退步跨虎Step Back and Ride Tiger

(十七)转身摆莲Turn Bidy and Swing Over Lotus (十八)弯弓射虎Bend Bow Shoot Tiger

(十九)进步搬拦捶Parry,Blockand Punch

(二十)如封似闭Apparent Cose-up

(二十一)十字手Gross Hands

(二十二)收拾Closing Form。