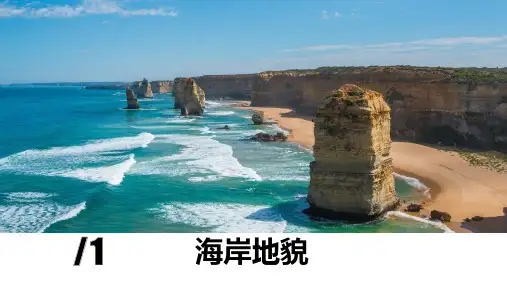

第八章 海洋和海陆交替带地貌和沉积物

- 格式:ppt

- 大小:32.37 MB

- 文档页数:71

第一章复习题二、填空1、地貌的属性可以从物质构成、几何形态、及时空尺度等几个方面进行界定。

2、地貌变化发展受岩性和地质构造、时间、营力三个因素的影响。

3、第四纪沉积物岩性有:碎屑沉积物、化学沉积物、生物沉积物、火山沉积物和人工堆积物。

4、砾石的磨圆程度一般野外定性分五级,即:棱角、次棱、次圆、圆和极圆。

5、引起第四纪地球环境变化的主要动因是气候变化和地壳新运动,而人类活动加剧对现在和未来环境有重要影响。

三、论述1、第四纪地质历史的特点有哪些?(从气候、生物、沉积环境、构造运动等方面分析)(1)地质历史记录保留得比较完整(2)气候变化显著,有反复的温度降低和升高的过程。

(3)第四纪生物群的变化,主要表现在地理分布和组合方面,除此之外,也有一些种属灭绝,出现了新的种属。

在第四纪开放海和大洋中,海生生物群的变化很小。

在内陆海或封闭海盆中,例如黑海、波罗的海和地中海等,变化较为显著。

第四纪陆地生物群受到气候变化的影响比较显著,大多数都在冰期和间冰期的交替过程中发生迁移、重新组合、灭绝、新生、变异。

(4)第四纪沉积环境的基本特点大陆沉积环境:冰川环境、冰缘环境、非冰川环境(冷湿地区、干旱地区和湿热地区)海岸沉积环境:海滨及浅海堆积物和陆地堆积物互相交替海洋沉积环境:沉积记录往往是连续的且保存完整。

(5)第四纪构造活动剧烈,还伴有火山和地震活动。

与以前各纪比较,第四纪的地球表面的山岳是相对高大的。

(6)人类的出现和发展2、第四纪堆积物的基本特点(1)第四纪堆积物普遍覆盖于大陆地表,在大多数场合下,都与下伏地层呈不整合或假整合的关系。

在海洋和一些湖泊的底部,与下伏地层是连续的。

(2)由于第四纪时间短暂,第四纪堆积物所经受的剥蚀破坏和构造变形比较轻微,一般都保留了与地形密切相关的原始产状。

(3)第四纪堆积物的空间分布,与现代地形密切联系,在地势凹凸不平的山区,在水平方向上,第四纪堆积物是零散的,不连续的,或呈斑块状的。

《海洋与陆地的变迁》知识清单一、地球的起源与早期状态在数十亿年前,地球形成于一片混沌之中。

最初,地球是一个炽热的球体,表面充满了岩浆和高温气体。

随着时间的推移,地球逐渐冷却,形成了固态的地壳。

二、板块构造学说板块构造学说是解释海洋与陆地变迁的重要理论。

地球的岩石圈被分割成若干个板块,这些板块在软流圈上不断运动。

板块的运动有三种主要方式:相互分离、相互碰撞和相互错动。

板块相互分离的地方,会形成裂谷和新的海洋地壳。

比如大西洋中脊,就是美洲板块和非洲板块、欧亚板块相互分离的区域,岩浆不断上涌,形成新的地壳,使得大西洋不断扩张。

板块相互碰撞的地方,会形成山脉和海沟。

当海洋板块与大陆板块碰撞时,海洋板块会俯冲到大陆板块之下,形成海沟;同时,大陆板块受到挤压抬升,形成山脉。

例如,太平洋板块俯冲到欧亚板块之下,形成了日本海沟和环太平洋火山地震带。

板块相互错动的地方,则会发生地震和断层。

三、海洋的形成与演化海洋的形成可以追溯到地球早期。

最初,地球上的水可能来自于彗星撞击和内部的挥发物质。

随着地壳的冷却和板块运动,逐渐形成了原始的海洋。

在漫长的地质历史中,海洋的范围和深度不断发生变化。

例如,在古生代时期,地球上的大陆相对集中,形成了一个名为“泛大陆”的超级大陆,周围环绕着一个名为“泛大洋”的超级海洋。

随着板块运动,泛大陆逐渐分裂,海洋的面积逐渐扩大。

四、陆地的形成与演化陆地主要由大陆地壳组成,其成分和密度与海洋地壳有所不同。

大陆地壳相对较厚,富含硅、铝等元素。

陆地的形成与板块运动密切相关。

通过板块的碰撞和拼接,逐渐形成了大陆。

同时,陆地表面也在不断地经历着风化、侵蚀、沉积等地质作用,改变着陆地的形态。

山脉的形成是陆地演化的重要过程。

除了前面提到的板块碰撞形成的山脉,还有由于地壳内部的岩浆活动和地壳的褶皱、断裂等作用形成的山脉。

五、海平面变化海平面的变化对海洋与陆地的相对位置有着重要影响。

海平面上升时,会淹没部分陆地,形成海岸线的后退;海平面下降时,则会露出更多的陆地。

《地貌与第四纪地质学》课程笔记第一章绪论1.1 第四纪地质与地貌学基本概念第四纪地质学是研究地球表面第四纪地质现象的科学,包括沉积物、地层、构造运动、气候、生物演化等方面。

地貌学是研究地球表面地貌形态、成因、发育及其分布规律的学科。

1.2 第四纪地质与地貌学研究意义第四纪地质与地貌学研究对于了解地球历史、预测未来环境变化、资源调查与开发、地质灾害防治等方面具有重要意义。

第四纪是地球历史上最近的一个地质时期,其地质作用和地貌演化对现代地表形态和生态环境产生了深远影响。

通过研究第四纪地质与地貌,可以揭示地球表层系统的演变过程和规律,为人类社会的可持续发展提供科学依据。

1.3 地貌学的基本知识地貌形态:地貌形态是指地球表面的地形起伏和地表形态。

根据成因和形态特点,地貌形态可分为平原、山地、丘陵、盆地、高原等类型。

地貌成因与发展:地貌成因是指地表形态形成的原因。

地貌发展是指地貌形态随时间的演变过程。

地貌成因与发展主要受地质构造、气候、水文、生物等因素的控制。

地貌发育的地带性:地貌发育的地带性是指地球表面不同纬度、海拔、气候等条件下,地貌形态和地貌过程的分布规律。

地带性地貌主要包括极地地貌、温带地貌、热带地貌等。

1.4 第四纪地质学基本问题第四纪年代及分期:第四纪是地质历史上最近的一个时期,其时间范围约为260万年前至今。

第四纪地质学主要研究第四纪的年代划分、地层对比、构造运动、气候变迁、生物演化等问题。

第四纪沉积物研究:第四纪沉积物是第四纪地质学研究的重要对象。

通过对第四纪沉积物的研究,可以揭示第四纪地质作用和地貌演化过程,为资源调查、环境保护、地质灾害防治等提供科学依据。

第二章第四纪、地貌和地球环境变化概述2.1 第四纪与第四纪分期第四纪是地质历史上最近的一个时期,其时间范围约为260万年前至今。

第四纪分为两个世:更新世和全新世。

更新世是第四纪的第一个世,时间约为260万年前至1.15万年前。

全新世是第四纪的第二个世,时间约为1.15万年前至今。

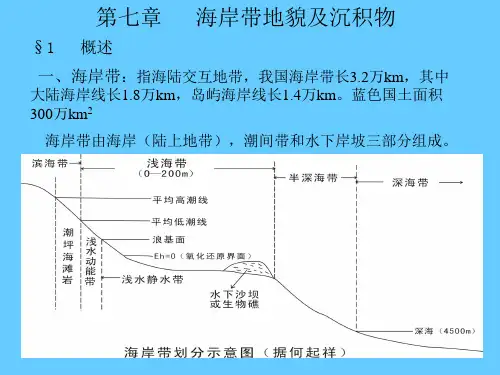

海洋地质学复习海洋地质学复习课程提纲:绪论海岸带类型与沉积特征海平面变化三角洲-河口湾类型与沉积特征浅海碳酸盐与珊瑚礁大陆边缘与大陆架沉积海底地形、地貌大洋构造深海沉积大洋演化历史—古海洋学大洋矿产和生物资源第一章:绪论1海洋:地球上相互连通的广阔水域构成统一的世界海洋,可以将其分为主要部分和附属部分。

主要部分为洋,附属部分为海、海湾和海峡。

2洋(大洋):海洋的主体部分,一般远离大陆,面积广阔,约占海洋总面积的90.3%;深度大,一般大于2000m;海洋要素如温度、盐度等不收大陆影响,盐度平均为3.5%,且年变化小,具有独立的潮汐系统和强大的洋流系统。

3海:是海洋的边缘部分。

还得深度较浅,平均深度一般在2000m以内。

其温度和盐度等海洋水文要素受大陆影响很大,并有明显的季节变化;没有独立的潮汐和洋流系统,潮汐多由大洋传入,但涨落显著,海流有自己的环流形式。

4陆间海:位于大陆之间的海,面积和深度都较大,如地中海,加勒比海。

5内海:深入大陆内部的海,面积小,其水文特征受大陆强烈影响,如渤海,和波罗的海。

6边缘海:位于大陆边缘,以半岛、岛屿或群岛与大洋分隔,但水流交换通畅,如南海、东海和日本海。

7南大洋:太平洋、大西洋和印度洋靠近南极洲的那一片水域,在海洋学上具有特殊意义。

它具有自成系统的环流系统和独特的水团结构,既是世界大洋底层水团的主要形成区,又对大洋环流起着重要的作用。

南大洋定义:从南极到南纬40°为止的海域。

8海底热液系统的特点:深部生物圈:极端环境,高温高压,黑暗,伴有热液活动,黑烟囱和白烟囱能量来源:地热,9海洋地质学:对海洋流域所作的地质学方面的研究。

以海水覆盖下的广大岩石圈为研究对象,主要包括:海岸、大陆架、和大陆坡,以及广阔的深海海底。

研究内容:在波浪、潮汐、海流等营力作用下海岸地貌的塑造,泥沙运动和沉积作用海平面变化及其地质、经济意义三角洲、河口湾的研究大陆边缘的地形、沉积和地质构造深水大洋洋底的地形、洋壳构造、岩石组成、成因、历史和演化深海沉积和地层学问题海陆相互作用大洋的起源和发展历史海洋矿产资源的储集条件和成矿规律的探讨以海底物质为载体,研究全球变化的历史、现在和未来10 Pericontinental (marginal) Sea 陆缘海: the shallow marine environment occupies mainly the continental shelf area around the margin of the continent.11 Epicontinental (epeiric) Sea 陆表海: the broad and shallow seas occupy extensive areas within the continents. 黄海、渤海第二章海洋沉积物1沉积物循环:三大岩石之间的相互转化。

高二地理选修二知识点高二地理选修二的知识点要多看才能很好地记忆。

下面是店铺今天要分享给大家的高二地理选修二知识点,能抓住重点的复习才是最有效率的。

高二地理选修二知识点(一)1、海底主要地貌类型从大陆边缘到大洋中心,海底地形依次为大陆架、大陆坡、洋盆和洋中脊大陆架:分布在大陆边缘的浅海地区。

大陆坡:分布在大陆架的外缘。

洋盆、海沟、海岭分布在大洋底。

2、海底扩张学说、板块构造学说的主要观点海底扩张学说认为:大洋底部地壳是不断生成——扩张——消亡的过程,是地幔中物质对流的结果。

洋中脊是地壳的诞生处,新洋壳不断生长,随着地幔物质的对流向两侧推开,海底不断扩张形成洋盆。

板块构造学说认为:地球岩石圈是由板块构成的,形成六大板块。

板块内部相对稳定,很少发生变形,板块边界则是全球最活跃的构造带。

大陆板块与大洋板块在交接处碰撞,大洋板块因密度大,位置较低,向大陆板块俯冲至地幔,洋壳在高温作用下融为岩浆。

板块的俯冲带动洋底下倾,陷落,形成了地球表面最洼的地方——海沟。

如太平洋西部的马里亚纳海沟大陆板块受挤上拱,隆起形成岛弧或海岸山脉。

如亚洲东部的库页岛、日本群岛、台湾岛、菲律宾群岛等在陆地上会形成海岸山脉,如北美洲西海岸的落基山脉、南美洲西海岸的安第斯山脉。

如果是大陆板块与大陆板块相碰撞,都比较坚硬,则形成高大的山脉。

如喜马拉雅山脉就是亚欧板块与印度洋板块相碰撞产生的。

3、海底地形的形成和分布规律板块在进行碰撞挤压,板块边界处于消亡状态。

如果是大洋板块与大陆板块相撞挤压,一软一硬,在海上就会形成深海沟,在海陆交界处会形成岛弧或弧形列岛。

4、海洋表层温度的分布规律海洋表层的温度状况是低纬度海区的水温高,高纬度海区的水温低;在同一海区,夏季的水温高些,冬季的水温低些;与同纬度海区相比,有暖流流过的海区,水温高些,有寒流流过的海区,水温要低些。

5、不同海区海水温度随水深的变化规律海洋在垂直方向上,由于太阳辐射首先到达海水表面,海水导热率又很低,海水的温度随深度增加而递减,只是在表层海水以下,海水温度随水深变化不大,特别是1000米以下的水温变化很小,经常保持着低温状态。