黎族人与草帽习俗

- 格式:doc

- 大小:30.50 KB

- 文档页数:3

黎族服饰——“被列为朝廷贡品”海南风光黎族主要聚居在中国第二大岛海南岛的东部和中南部。

据考证,黎族是由中国古代“百越”的一支发展而来的。

海南岛东南滨海与西沙群岛隔水为邻,西南部则与越南遥遥相望。

相传在远古时代,一个年青猎人从五指山追逐一只金鹿直至南海之畔,金鹿无路可走,猎人的弓箭拉的正满,突然金光闪闪;烟雾腾空,金鹿回头变成了美丽的姑娘,含情默默地凝视着年青猎人,从此他们结为夫妻,劳作生息,繁衍后代。

湿润的气候,秀美的山河,千百年来滋养哺育了世世代代的黎族百姓。

作为海南岛最早的居民,他们在生产、生活中形成了自己独特的历史和文化。

天涯海角黎族是一个能歌善舞的民族。

欢庆丰收,跳一场热烈而欢快的《跳柴舞》;倾诉爱情,唱一首缠绕婉转的山歌;思念亲人,吹一曲哀婉忧怨的鼻箫;就连舂米,也要击打出铿锵的节奏。

每逢农历三月三,除了祭祀之外,他们都会举行对歌、射箭、跳舞等活动,以示纪念祖先和英雄。

而青年男女们则在这个节日里欢歌互答,寻觅心上人。

如果唱到情投意合,便可以双双携手到花丛中,小河边留下定情物,沉浸在欢乐幸福之中。

黎族射弩黎族先民渡海入岛以后,充分利用海南岛气候湿润,植物繁茂的有利条件,从事刀耕火种的原始生产,同时把狩猎、采集和捕鱼等劳动结合起来,作为农业生产的补充。

在认识自然,征服自然的过程中,黎族人民创造了丰富多彩的民族体育活动。

攀藤摘花《攀藤摘花》是黎族人民创造出的一项独特的惊险比赛活动。

两树之间以藤相连,藤的一端插上鲜花,大家竞相攀上绳子,拼尽全力悬到对面去采摘,谁用时最短,谁就是最后的胜利者。

在这条不长的藤条上竞技,真是对黎族小伙子们的一种力量与毅力的挑战。

那一双双攀藤的爆起青筋的臂膀,是那样的剽悍结实。

这既是美的象征;也是力的体现。

难怪为在一根藤条上角逐的好汉们而助威呐喊的拉拉队总是那样的投入和热烈。

在高山云雾之间,在生产生活间歇,黎族乡民经常举行这样的活动来休闲娱乐,锻炼自己的体魄和毅力。

有的获胜的小伙子往往还是姑娘们爱慕和追求的对象。

中国各民族的风俗有哪些禁忌中国自古就有重视风俗的传统,“为政必先究风俗”、“观风俗,知得失”是历代君主恪守的祖训。

那么,中国各民族的风俗有哪些禁忌?壮族壮族家有产妇时,门上悬挂草帽,外人不得入内。

无论家人、客人都不能坐在门槛中间;不能扛着锄头或戴着斗笠走进家中。

二月初二祭龙山帝王,不能砍伐山中树木,不能在山中大小便。

壮族人给人递茶时,应双手捧杯,忌讳单手递送,夹菜时忌讳来回挑捡着吃。

朝鲜族朝鲜族不喜欢吃鸭子、羊肉、肥猪肉。

朝鲜族的老人地位很高,平时老人的饮食是单独制作和用餐的,如果父子同席,儿子不能当着父亲的面吸烟或饮酒。

朝鲜族忌讳敲门,进访者应呼叫主人。

蒙古族蒙古族厌恶黑色,认为黑色是不祥的颜色。

在饮食上,蒙古族忌食虾、蟹、鱼、海味等。

蒙古人忌讳别人(包括客人)骑着马在蒙古包门口下马和骑马闯进羊群,忌讳手持马鞭进入毡房。

客人不经允许不可擅自进入包内,在蒙古包内不能随便就坐,不能蹲、不能将腿伸向西北方或炉灶。

不能从主人的衣帽、被褥、枕头上跨过,不能在包房内吐痰,出包房不能踩门槛。

蒙古族人还忌讳别人用烟袋、刀剪、筷子等指头部。

藏族藏族人忌食鱼、虾、骡、马、驴、狗肉,一般不吃海味。

他们不吃鸡、鸭、鹅等家禽。

因为按藏族传统,食用的是偶蹄动物,视其它动物为恶物,而鸡鸭鹅是五爪,是奇数,因而不食用。

藏族人视佛像、佛供、寺庙中的经书、钟鼓,一般人佩戴的佛珠为圣物,不可触模。

他们还忌讳在寺庙附近砍伐树木,高声唱歌,钓鱼、捕鱼。

在牧区,进室后男的坐左边,女的坐右边,忌讳混杂而坐。

家门口生火、贴红布条、插树枝或门口木杆倒立,表示家里有人生病或妇女生育,忌讳他人进内。

在西藏民间,天葬是较为常见的一种丧葬形式。

对于天葬,民间有许多禁忌,包括禁忌生人观看。

天葬令旅游者充满肃穆、神秘之感。

好奇心和探秘感驱使,想见识一番为人之常情,但旅游者应充分认识到尊重少数民族风俗习惯的重要性,不要到天葬场观看天葬。

苗族服饰苗族苗族人民忌讳其它民族称他们为“苗子”,而喜欢他们的自称“蒙”。

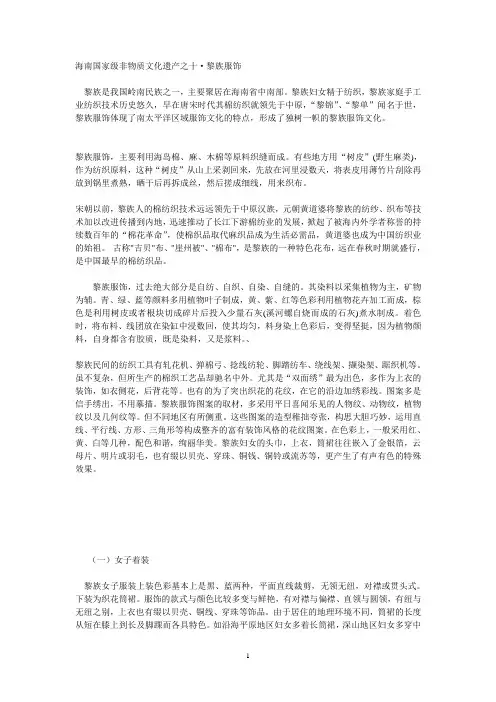

海南国家级非物质文化遗产之十·黎族服饰黎族是我国岭南民族之一,主要聚居在海南省中南部。

黎族妇女精于纺织,黎族家庭手工业纺织技术历史悠久,早在唐宋时代其棉纺织就领先于中原,“黎锦”、“黎单”闻名于世,黎族服饰体现了南太平洋区域服饰文化的特点,形成了独树一帜的黎族服饰文化。

黎族服饰,主要利用海岛棉、麻、木棉等原料织缝而成。

有些地方用“树皮”(野生麻类),作为纺织原料,这种“树皮”从山上采剥回来,先放在河里浸数天,将表皮用薄竹片刮除再放到锅里煮熟,晒干后再拆成丝,然后搓成细线,用来织布。

宋朝以前,黎族人的棉纺织技术远远领先于中原汉族,元朝黄道婆将黎族的纺纱、织布等技术加以改进传播到内地,迅速推动了长江下游棉纺业的发展,掀起了被海内外学者称誉的持续数百年的“棉花革命”,使棉织品取代麻织品成为生活必需品,黄道婆也成为中国纺织业的始祖。

古称"吉贝"布、"崖州被"、"棉布",是黎族的一种特色花布,远在春秋时期就盛行,是中国最早的棉纺织品。

黎族服饰,过去绝大部分是自纺、自织、自染、自缝的。

其染料以采集植物为主,矿物为辅。

青、绿、蓝等颜料多用植物叶子制成,黄、紫、红等色彩利用植物花卉加工而成,棕色是利用树皮或者根块切成碎片后投入少量石灰(溪河螺自烧而成的石灰)煮水制成。

着色时,将布料、线团放在染缸中浸数回,使其均匀,料身染上色彩后,变得坚挺,因为植物颜料,自身都含有胶质,既是染料,又是浆料。

、黎族民间的纺织工具有轧花机、弹棉弓、捻线纺轮、脚踏纺车、绕线架、撷染架、踞织机等。

虽不复杂,但所生产的棉织工艺品却驰名中外。

尤其是“双面绣”最为出色,多作为上衣的装饰,如衣侧花,后背花等。

也有的为了突出织花的花纹,在它的沿边加绣彩线。

图案多是信手绣出,不用摹描。

黎族服饰图案的取材,多采用平日喜闻乐见的人物纹、动物纹,植物纹以及几何纹等。

但不同地区有所侧重。

“黎族”的服饰和民俗习惯有何特色?一、传统服饰黎族是中国少数民族之一,他们有着独特的服饰文化。

黎族女性常穿着色彩鲜艳、绣满花纹的长袍,袍身上常绣有寓意吉祥的动植物和图案。

这些绣花图案经常是由红、黄、蓝等鲜艳颜色构成,给人一种充满活力和喜庆的感觉。

而男性则常穿宽松的长衫和长裤,常以蓝、黑、灰等深色系为主,体现了他们的朴实和内敛。

二、头饰及配饰黎族人民非常注重头饰和配饰的搭配。

女性常戴着花朵饰品,如花簪、花环等,增添了女性的娇美和柔情。

他们还擅长用珠子和彩色线组成项链、手链、腰带等配饰品,以展示他们的手工艺和审美观。

三、民俗习惯1.祭祀活动:黎族人民对于神灵崇拜非常重视,每年举办各种祭祀活动,以表达对神灵的敬意和祈祷丰收的心愿。

他们在祭祀神灵时,常常会穿着传统的服饰,手持鲜花,排列整齐地跳起舞蹈,表达着对神灵的敬仰和感激之情。

2.婚嫁习俗:黎族的婚嫁习俗十分独特。

在黎族社会中,常以红色为主要婚礼装饰颜色,寓意着喜庆和好运。

新娘婚礼当天会穿着华丽的黎族传统婚装,头戴花环,由女性长者帮忙打理头发,形成一道独特的风景。

3.节日庆典:黎族人民非常重视传统的节日庆典,如黎族年、黎族傈僳族歌舞晚会等。

在这些节日庆典中,人们会穿着传统服饰,载歌载舞,共同庆祝节日的到来。

这些传统习俗使得黎族的文化得以传承和保留。

四、黎族服饰和民俗习惯的意义黎族的服饰和民俗习惯不仅仅是一种外在的表达,更是对于他们独特文化身份的体现。

通过这些传统的服饰和习俗,黎族人民不仅继承了自己的历史文化,更加深了黎族人民之间的情感纽带。

这种身份认同和文化传承不仅对于黎族人民自身具有重要的意义,同时也对于丰富中国多民族文化,促进不同民族之间的交流与融合起到积极的推动作用。

在今天的社会,黎族的服饰和民俗习惯得到了更广泛的传播和推广。

越来越多的人开始关注并学习黎族的服饰和民俗习惯,这种传统文化得以继续发扬光大。

通过黎族的服饰和民俗习惯,我们可以更好地了解和认识黎族文化的独特魅力,促进中华民族的多元发展与繁荣。

黎族民俗的传统特色黎族是海南岛最早的居民,有着悠久的历史和灿烂的文化。

在漫长的岁月里,黎族人民在生产生活中创造了许多独具特色的民俗文化,这些文化深深地烙印在黎族人民的日常生活中,成为他们身份认同的重要标志。

一、服饰文化黎族服饰是海南岛最具特色的民俗之一。

黎族妇女善于纺织和染织,她们的服饰色彩斑斓,图案精美,富有浓厚的民族特色。

黎族服饰分为上衣、下裤、围裙和头巾,以麻、棉、毛为原料,做工精细,独具匠心。

上衣多为无领对襟短袖,下裤多为宽松的长裤,围裙则多以红、黄、绿等鲜艳色彩制成,上面绣有各种花纹和图案。

黎族妇女的头巾更是独具特色,通常用五颜六色的细丝线编织而成,形状各异,色彩斑斓。

黎族男子的服饰也别具一格,他们通常穿着宽松的长裤和短袖上衣,上衣多为黑色或蓝色,衣领和袖口有彩色的图案。

二、饮食文化黎族的饮食文化也是非常独特的。

黎族人民以稻米为主食,喜欢食用各种热带水果和海鲜。

他们善于烹饪,擅长制作各种美味的菜肴。

其中最有名的要数“黎家酸菜鱼”了,这道菜选用新鲜的鱼肉和黎家自制的酸菜一起烹制而成,酸爽可口,鲜美无比。

此外,黎族人民还善于酿酒,他们用山兰糯米和天然的泉水酿制而成的米酒醇厚甘甜,是黎家人的待客佳品。

三、居住文化黎族的居住文化也具有浓厚的地方特色。

他们居住在自家的船形屋内,这种船形屋既是他们的居所,也是他们的活动场所。

船形屋设计独特,冬暖夏凉,非常适合海南岛的气候环境。

在黎族的村庄里,房屋排列有序,周围种满了各种热带植物和花卉,整个村庄环境优美,充满了浓厚的田园气息。

四、音乐舞蹈文化黎族的音乐舞蹈文化也是非常丰富的。

黎族的民间音乐风格独特,旋律优美,常常以歌唱爱情、生活和劳动为主。

他们的舞蹈更是丰富多彩,既有欢快的广场舞,也有优美的民族舞。

其中最具特色的要数“打柴舞”了,这是一种传统的民间舞蹈,舞者手持柴棒,边跳边唱,动作简单而富有节奏感,深受人们的喜爱。

五、民间工艺文化黎族的民间工艺文化也是非常有名的。

黎族特色,讲3分钟

黎族是中国少数民族之一,主要分布在海南岛中部和西部的山区。

他们有着独特的文化和传统,让人们为之着迷。

首先,黎族的服饰和民俗文化是他们的独特特色之一。

黎族人民喜欢穿着色彩艳丽、图案精美的传统服饰,女性常常戴着花环,身着彩色的长裙,而男性则喜欢穿着宽松的长衫和裤子。

在节日和重要场合,他们还会进行传统的歌舞表演,展示出优美的舞蹈和动人的歌曲,让人仿佛置身于一个独特的文化世界中。

其次,黎族的饮食文化也是其特色之一。

黎族人民以米饭为主食,擅长用新鲜的海鲜和山珍烹饪各种美味佳肴,尤其以椰子、海南黎族酸辣粉、黎族酸汤鱼等美食闻名。

此外,黎族人还有独特的饮食习惯和礼仪,如用竹筷吃饭、用椰壳盛酒等,这些都体现了他们对美食的热爱和对传统文化的尊重。

最后,黎族的民间艺术和手工艺也是其独特特色之一。

黎族人民擅长编织竹篮、编织草帽、制作陶器等手工艺品,这些手工艺品不仅在生活中发挥着实用功能,更是体现了他们对自然的热爱和对生活的热情。

此外,黎族人还有丰富多彩的民间传统艺术,如木偶

戏、竹竿舞、腰鼓舞等,这些艺术形式不仅丰富了他们的生活,也为世人展示了他们独特的文化魅力。

总之,黎族是一个充满独特魅力的民族,他们的服饰、饮食、民俗文化以及民间艺术和手工艺无不展现出他们丰富多彩的文化内涵,让人们为之着迷。

希望我们能够更多地了解和关注这个美丽而神秘的民族,共同传承和弘扬黎族的文化传统。

我国五十五个少数民族,分布在全国的不同地区,不光是语言和生活习惯相差很大,其服饰样式、色彩也各不相同,所反映出来的文化也极其丰富。

服饰是人类生活的重要物质资料,由于它不可缺少的实用价值和日益增长欣赏价值,使其成为民族文化的重要载体。

人们一般都把风格不同的民族服饰看做是不同民族的重要标志,甚至当做是某种意义上的“族徽”。

藏族服饰:回族服饰:回族服饰回族男子一般头戴黑、白两色号帽(俗称“回民帽”),身穿白土布对襟上衣(土称“尕汗搭”)。

扎腰带,前腰和下穗处绣牡丹花,多结婚时用,平时扎一般粗布。

外着青布黑夹夹(黑坎肩)、黑色或蓝色长裤,穿白土布袜子(袜头及后跟处纳花)、黑布鞋或用白线勾的线帮鞋。

号帽颜色因年龄而异,婚姻后青年及老年均戴黑色,未婚青年戴白色或紫红色,小孩戴白色,也有的戴黑色或用白线勾成的号帽。

基诺族服饰:景颇族服饰:毛南族服饰:普米族服饰:畲族服饰:佤族服饰:锡伯族服饰:彝族服饰:阿昌族服饰:白族服饰:白族白族崇尚白色,男子的包头,女子的帽箍,男女上衣、裤子都喜欢用白色和接近白色的浅绿、浅蓝等色。

白族妇女常将色彩艳丽的图案绣在挂包、裹背、腰带、包头布、鞋等饰物上。

淡雅朴实,色调和谐,审美境界高雅。

大理的白族男子身着白色对襟上衣和黑领褂,下穿白色长裤,头缠白色或蓝色头帕,肩挂手绣挂包。

妇女多穿白色或穿浅蓝色右衽上衣,下着白色或浅蓝色宽裤,腰系绣花或缀有绣花飘带的短围裙,足蹬绣花鞋。

保安族服饰:布朗族服饰:布依族服饰:布衣族布依族男子上穿对襟或大襟的短衣,下着长裤,也有穿长衫长裤,缠青色或花格头巾。

色调以青蓝色或白色为主。

妇女一般穿大襟短衣,下着长裤。

衣襟、袖口等处镶彩色花边,裤脚处也镶着花边,头缠青色或花格头巾,或将白色印花头帕搭在头上,青年女子的胸前还挂着绣有漂亮花纹图案的围腰。

布依族妇女喜欢佩戴银质手镯、耳环、项圈、足蹬尖鼻绣花鞋,布依族服饰整体色调淡雅朴素,与自然界保持着天然的和谐。

海南黎族习俗及社会黎族多同姓聚居,过去有婚后“不落夫家”的习俗。

黎族妇女穿对襟无扣上衣和筒裙,有的地方穿套头式上衣,束发脑后,扣以骨管,披绣花头巾,戴耳环、项圈和手锡。

妇女纹身,一般纹面部、手背及脚裸。

四十年代以后出生的女子已经不纹身了。

男子结发于额前或脑后,上衣无领,对襟。

人死后,鸣枪报丧,用独木棺葬于本村公共墓地。

五指山中心地区旧时住传统的船形屋,山区黎族的住房,从侧面看呈金字形,以茅草作顶、竹子作房架,用竹子或树枝编成的篱笆上面再糊泥作墙。

这种房子的房檐很矮,离地面仅一米。

黎族主要从事农业,也有手工业、饲养业和商业。

黎族居住地方,处于亚热带,水稻可一年三熟,也是我国热带经济作物的主要产地。

由于四面环海,渔业、盐业资源丰富,适于发展水产业和林业。

历史上纺织业比较发达,所织“黎锦”驰名中原。

新中国成立后,1952年与苗族联合建立海南黎族苗族自治州。

习俗黎族习俗孩子长到十三,四岁便要搬到“隆闺”去居住,不与父母同住。

“隆闺”是黎语,大意是“不设灶的房子”。

男子自己上山备料盖“隆闺”,女人由父母帮盖,大多建在父母住屋附近或村边较偏僻的地方。

“隆闺”有男女之分,大小之别,男子住的称“兄弟隆闺”,女子住的叫“姐妹隆闺”,大的住三五人,小的仅住一人,是黎族青年男女由相识到定情的小房子。

隆闺”的式样和住屋相似,不过要狭小得多,室内一般不间隔。

“隆闺”仅开一个非常矮小的门,只可弯腰而入。

禁忌:平常忌讳别人当面提及自己先辈的名字;部分地区对猫禁杀忌食。

婚俗“夜游”是黎族青年男女谈情的一种独特形式,它与“隆闺”有密切的联系。

每当夕阳西下,男青年们便穿戴整齐,跋山涉水到远山别村的“姐妹隆闺”去,通过对歌和吹奏口弓、鼻箫来寻找情人。

可以说是真正的自由恋爱。

进入“姐妹隆闺”需要有一番才智,首先。

男子要以歌叩门,女方若同意他进来,就回应一首歌;若不同意,就丢去一首不开门歌,男子只得另找它枝。

待到男子进得门来,还不可随便乱坐,要对唱见面歌和请坐歌才行。

黎族人在不同场合的礼仪黎族人是中国南方少数民族之一,主要分布在海南岛和广西壮族自治区。

黎族人有着独特的文化和礼仪传统,下面就来介绍一下黎族人在不同场合的礼仪。

一、黎族人的婚礼礼仪黎族人结婚有一套完整的礼仪程序,主要包括提亲、过门、娶媳、迎亲等环节。

在提亲环节中,男方的父亲要亲自前往女方家中提亲,并带上一些礼物,如糖果、茶叶、布匹等。

过门环节中,男方的家人要在女方家前摆放祭品,女方则要准备食物和饮料招待客人。

娶媳环节中,男方要穿上新婚服并由家长带着走到女方家,女方则要为男方准备一些餐饮。

迎亲环节则是男方和女方家族的女性分别在门口堵截,通过答题和猜谜语等方式得到女方的准许后进入新房。

二、黎族人的祭祀礼仪黎族人信奉的神是土地神和山神,每年都会进行一系列的祭祀仪式,其中最重要的是游神节。

游神节是黎族人每年都会举行的一项重要的祭祀仪式,祭祀对象是山神和海神。

在游神节前,首先要进行祈福仪式,祈求神明保佑人们平安吉祥。

游神节当天,黎族人要穿上传统的服装,并按照固定的仪式让神明下凡接受人类的供奉。

在游神节上,黎族人会打击锣鼓、舞狮、唱戏等,庆祝神灵的降临,表达人们的敬意和祝福。

三、黎族人的葬礼礼仪黎族人对待死者的礼仪非常严谨,主要包括喊扯、布施、丧主披麻等环节。

喊扯是黎族人丧礼中重要的环节,通常是由一个或多个人带头唱哭、咒骂等方式安慰死者,帮助亲人感受到悲痛。

布施是黎族人为死者送行的方式之一,常常是向贫民施舍钱物,以求得神明的庇佑。

丧主披麻则是黎族丧礼中的重要表现形式,代表着失去亲人的悲痛和哀思。

四、黎族人的节日礼仪黎族人的主要节日有端午节、中秋节、春节等。

在端午节中,黎族人要吃粽子、赛龙舟、踏青等。

在中秋节中,黎族人要烧香祭月、吃月饼、赏月等。

在春节中,黎族人要贴春联、过年货、拜年等。

在各个节日中,黎族人都有自己独特的礼仪传统,如粽子的包法、月饼的制作等。

以上就是黎族人在不同场合的礼仪分享,黎族人的礼仪传统深受人们的喜爱和赞赏,表现了黎族人的文化精神和生命力。

【传统文化】黎族人在饮食方面都有何习俗有何禁忌食肉类方面:黎族地区普遍不吃猫肉,认为猫是家门灶神,家猫死了就埋葬。

五指山市合亩制杞方言和东方市美孚方言,视牛为崇拜物,禁止牛日杀牛。

按生肖推算,牛日杀牛会损牛的灵魂。

合亩制的亩头和妻子,不吃狗、猫、蛇、鹩哥鸟和乌鸦的肉,并禁止在家里煮此类食品。

认为狗是家门卫士和狩猎帮手,猫是家神,蛇是鬼神,鹩哥鸟要骑在牛头上是牛的灵魂,乌鸦是吃死人肉的凶魂,吃了它们的肉不吉利。

黎族民间,怀孕妇女不吃蛇和猴子肉,认为吃了会生怪胎。

五指山地区黎族妇女生小孩“坐月子”期间,禁止吃鱼肉和鸡蛋等,认为吃腥味食品,会得妇科病。

惟有乐东哈方言对吃肉没什么禁忌,无论家禽家畜,还是飞禽走兽均可食用。

吃饭:黎族人吃饭时禁止用筷子或口哨打饭碗,否则会不吉利。

我觉得敲饭碗会招来饥饿的鬼魂,吹口哨会赶走米魂。

在家吃饭时,不要戴草帽或狼吞虎咽。

你认为这种行为就像强盗一样,会影响来年的丰收。

请客人吃饭时,不要把饭碗倒过来。

像坟墓一样失去工作是很不幸的。

如果客人吃完后把筷子放在碗上,那就意味着他和主人有问题。

通史河木地区的黎族人民宴请客人时,主人不得观看客人用餐。

白沙南开地区部分润方言习俗,入新屋或年节,全家吃饭不用碗,只用手抓饭或以勺子舀饭菜进食。

以此方式感念先祖的恩赐。

饮酒:黎族男女都喜欢饮酒,不同地方的饮酒方法和禁忌也不同。

齐国方言用酒杯盛满酒,双手举起酒杯向客人致意;哈萨克方言和美孚方言应在向客人敬酒时向客人送肉,并让客人喝醉以示好客。

在穆系地区,祝酒词应该成对唱,唱得不好的人将被罚喝一大碗葡萄酒。

料酒时,把树叶挂在门口。

禁止外人进入,否则会酿坏酒。

在穆系地区的黎族,当有人在村里或家中死亡时,成年人被禁止在三天内吃米饭和喝饮料以示哀悼。

在通常的饮酒宴会上,人们会问死者的名字,然后把碗里的酒倒在地上,表示好运。

“黎族”是否有独特的传统节日和庆典活动?黎族,是中国南方的一个少数民族,主要分布在海南省、广东省等地。

作为一个具有悠久历史与独特文化的民族,黎族拥有丰富多样的传统节日和庆典活动,这些活动不仅反映了他们的文化特色,也是传承和弘扬黎族文化的重要方式。

一、黎族传统节日1. 三月三节三月三节是黎族人民最重要的传统节日之一,也是黎族最具代表性的节日。

这一天,人们会着传统的黎族服饰,参加各种庆祝活动。

比如,互送贺年禾,人们互相赠送带有吉祥寓意的黎族传统饰物。

此外,还有歌舞表演、龙船竞渡等文化活动,给节日增添了欢乐的气氛。

2. 忄逖节忄逖节是黎族的农历新年,是黎族人民庆祝丰收、祈福新年的节日。

在这一天,黎族人民会进行祭祀、合家欢聚等活动,共同迎接新年的到来。

此外,互送贺年品也是这一节日的传统习俗。

3. 忥牙节忥牙节是黎族人民纪念祖先的节日,于每年农历三月十五举行。

在这一天,人们会前往祖坟扫墓,并举行祭祀仪式,表达对祖先的敬意和怀念之情。

此外,还有舞狮表演、杂耍等文化表演活动,为节日增添了喜庆的氛围。

二、黎族庆典活动1. 嬉水节嬉水节是黎族一年一度的传统庆典活动,通常在农历五月举行。

这一节日源自于黎族人民的传统生活和水上文化,以水为媒介,通过水上竞技和娱乐活动,来庆祝丰收和祈福。

嬉水节期间,人们可以参与泛舟、划龙舟、泼水等活动,这些活动不仅丰富多彩,而且富有民俗特色,吸引了许多游客的参与。

2. 祈年祭典祈年祭典是黎族农耕文化的重要组成部分,通常在农历十二月上旬举行。

这一庆典活动旨在祈求来年农作物丰收、风调雨顺。

人们会进行祭祀仪式,向土地神、五方神等神灵祈福。

此外,还有舞狮表演、杂耍等节目,为庆典增添了喜庆的氛围。

三、黎族传统节日和庆典活动的意义黎族传统节日和庆典活动不仅是黎族文化的重要组成部分,更是黎族人民传承和弘扬文化的重要方式。

这些活动丰富多样,既蕴含着对丰收、吉祥的美好祈愿,也表达了人们对祖先的敬意和怀念之情。

【传统文化】黎族婚礼上的趣味习俗黎族婚俗简介【传统文化】黎族婚礼上的趣味习俗黎族婚俗简介结婚前,男人的家庭应该做三件事:第一,把彩礼送给女人的家庭,第二,准备结婚用品,第三,动员所有的亲戚为新郎盖一座新房子。

女性家庭还应该做两件事:第一,准备葡萄酒和蔬菜招待接待团队;第二,组织村里的妇女参加新娘接生队。

从秋收到春节前夕,是黎族人民结婚的高峰期。

结婚场面隆重,婚礼程序有趣,但各地有异。

结婚普遍以接亲、迎亲、饮福酒、逗娘、对歌、挑水、送亲、收席、通报、请妻、媳规等程序。

婚宴:在婚礼的那天早上,男方的家人派了三到五个男方和女方到女方家照顾新娘。

雄性,俗称“公鸡”,是负责联络的人;这个女人负责陪伴新娘。

在招待会上,妇女家庭举行了宴会,并邀请了一支民间八音乐队演奏。

新娘的姐妹们召集了村里的亲戚、朋友和妇女参加新娘接生队。

数量越多,新娘的地位就越高,从20或30岁到100岁不等。

婚姻习俗:新娘在婚礼前三天要清洗身体,请人打扮一下,拔出脸上的头发,修剪眉毛等。

新娘穿着华丽的衣服和裙子,头戴花巾,脖子上戴耳环、银项圈和玉珠,胸前戴着银牌、银铃铛和珠链,她腰上戴着银链子,手上戴着银铃铛、手镯和戒指,脚上戴着银戒指。

河姆地区的新娘也需要挂上精致的小腰篮,戴上闪闪发光的云母草帽。

当新娘离开父母家时,她由母亲陪同,由男子的家庭接待员带路。

在队伍的最前面,有一支乐队在演奏,场面非常热闹。

新娘不见新郎也不露面的婚姻习俗很普遍。

保亭和陵水地区的新娘用雨伞遮住脸;河姆地区的新娘戴着草帽捂住脸,假装哭着责骂母亲的家人,然后把她送走了。

如果不哭不骂,众人会说她“想老公”,不孝顺父母亲。

白沙县南开地区的新娘,由四个陪娘各拉着红毡四角,新娘躲在里面。

琼中县和沿海地区的黎族新娘,披纱不露面,并且选择陪郎和陪娘,要与新郎、新娘同年出生,其身材和相貌与新郎、新娘大致相似的青年男女。

赛方言区黎族,由新郎带领接亲队伍到女家把新娘接回来。

欢迎:晚上派新娘团队到男子村门口举行欢迎仪式。

黎族民俗文化特点与意义摘要:一、黎族民俗文化特点1.语言特点2.服饰特点3.饮食特点4.节日习俗5.民间艺术二、黎族民俗文化意义1.历史传承意义2.民族认同感3.文化多样性意义4.旅游资源价值5.文化交流意义正文:黎族,作为中国少数民族之一,拥有丰富多彩的民俗文化,其特点与意义独具魅力。

一、黎族民俗文化特点1.语言特点:黎族的语言独具特色,属于汉藏语系壮侗语族。

黎族方言种类繁多,内部差异较大,但无论是哪个方言,都表现出丰富的音韵、词汇和语法特点。

2.服饰特点:黎族服饰丰富多彩,具有浓厚的地域特色。

男子传统服饰为对襟无扣衫,妇女则穿着筒裙、花衬衫等。

服饰上的图案、花纹独特,展示了黎族民间工艺的高超技艺。

3.饮食特点:黎族饮食以米饭、薯类为主,兼食鱼肉、禽肉等。

独特的烹饪手法,如烤、炖、煮等,使黎族饮食味道鲜美,富有营养。

4.节日习俗:黎族节日丰富多彩,具有浓厚的民族特色。

如春节、端午节、中秋节等传统节日,以及“三月三”、“赛龙舟”等独具特色的节日。

在这些节日里,黎族人民通过祭祀、歌舞、竞技等活动,展现了民族的风俗习惯和民间风情。

5.民间艺术:黎族民间艺术形式多样,如歌舞、戏曲、雕刻、绘画等。

其中,黎族歌舞具有很高的艺术价值,如“竹竿舞”、“打柴舞”等,既有独特的民族风格,又有浓厚的生活气息。

二、黎族民俗文化意义1.历史传承意义:黎族民俗文化是中华民族文化的重要组成部分,承载着丰富的历史信息。

通过对黎族民俗文化的传承和研究,有助于我们了解中华民族的历史文化,丰富民族文化内涵。

2.民族认同感:黎族民俗文化是黎族人民的精神支柱,增强了民族凝聚力,促进了民族团结。

黎族民俗文化传承了民族优秀传统,使黎族人民始终保持对民族文化的自豪感和认同感。

3.文化多样性意义:黎族民俗文化丰富了中华民族的文化多样性,体现了中华文化的独特魅力。

在多元文化交融的背景下,黎族民俗文化成为一道独特的风景线,彰显了中华民族文化的包容性和创造力。

黎族人与草帽习俗

黎族人很讲礼貌、礼节,是有名的礼貌之邦,文明之人。

对人亲善、和睦,热情好客,有很多的礼节讲究,特别是草帽之礼更有讲究。

黎族人对草帽特别钟爱,随身、随时都带着草帽。

因为,在他们眼内草帽不光是避雨防晒的工具,而是一种不用言语的交流方式。

草帽是戴在头上之物,视为神圣之用品,草帽有着它特殊的价值,也就有着特别的礼节物品。

黎族人无论老人、年轻人出门总带上一顶草帽,他们也很爱惜草帽,不会随便乱丢乱放。

青年人还会弄一顶质量好的、漂亮的草帽武装自己,也显示自己爱美讲究及自己的身份。

探亲访友时,草帽是平安的象征,是吉祥的体现,不可不戴。

如果你探亲访友不带帽子,是不受亲友欢迎的,说明你不吉利,戴草帽探亲,表示大家都平安或祝愿平安的意思。

客人到来时,接帽子也有讲究。

主人迎上前去接过草帽把客人一同迎进屋内,把草帽放在屋内或挂起来,说明亲切、热情受欢迎。

如果迎上前去,虽然把客人迎进屋内,把草帽随便放在门外或走廊内,表示不欢迎这个客人的到来,你可即时走人。

主人拿帽也有讲究,双手捧送是对你的尊敬,随

手拿表示一般。

草帽还可代表着一个人。

黎族青年结婚时婚礼后的第二天或第四天,新娘就由男方的亲人陪着新娘回娘家送财礼,这回娘家送礼,她们称“回路”。

由于“回路”只能在娘家住一天,而且“回路”后回到婆家住上一段时间后,又要再回娘家小住一段时间。

这样回回来来很繁琐,为了减少麻烦,有时在“回路”时,他们不让新娘亲自去,只要在去送礼的人中指定一个人带上新娘的帽子和手提篮,代新娘去送礼,帽子算是新娘的替身。

娘家的人也象接待本人一样热情地接过帽子和提篮,那拿帽子的人待娘家接好草帽和手提篮后,便代新娘去挑一担水表示新娘的最后一次为娘家劳动,代新娘的任务就算完成。

还有男人不能随便拿女青年的草帽垫坐,要是垫坐后你要去买一顶新的草帽来,送给对方,否则,是你对她的污辱,那就没完没了。

如男人随便拿走女人的草帽,女方很有可能跟随你行走,要求与你成亲。

如是已婚女子,你拿走草帽招来一顿毒骂。

男女青年在外互不认识,彼此俩又有好感或不好说话,你拿帽子过去交换后就明知相识,可以随便对话了。

草帽是不能随便相送的,送帽最高礼节。

男女相送,那你是死心踏地无反悔余地了。

草帽(包括竹斗笠)对黎族人来说,个人使用以避雨防

晒,出门对别人就是信物,无声的语言。

这是黎族人长期生活中养成,自然中形成的礼节行为,从古承传至今,自然在使用,我们进到黎族人家中应该尊重他们的风俗习惯。