S区碳酸盐岩储层沉积微相的识别

- 格式:doc

- 大小:27.50 KB

- 文档页数:3

碳酸盐岩微相——分析、解释及应用框14.5 关于phanerozoic 碳酸盐岩台地的经过选取的实例的研究,更多的参考文献(着重于将碳酸盐岩缓坡作为储集岩的重要性)可见于Burchette和Wright (1992)。

第三纪:Betzler等.1999;Buxton和Pedley,1989;Cunningham,2002;Cunningham 和Collins,2002;Dancse,1999;Franseen等,1997;Gietl,1998;Kulbrok,1996;Obrador等,1992;Pedley,1992;Pedley等,1993;Pomar,2001;Surlyk,1997白垩纪:Bachmann,1994;Bachmann和Kuss,1998;Cararannte等,2000;El Gadi和Brook field,1999;Gomez-Perez,1998;Harris等,1984;Kulbrok,1996;Pascal等,1993;Scott和Warzeski,1993;Surlyk,1997侏罗纪:Aurell等,1998;Azaredo,1998; Badenas和Aurell,2001;Baumgartner和Reyle,1995;Braun,1998; Budd和Loucks,1981;Herrmann,1996;Schmid和Jonischkeit,1995三叠纪:Aigner,1984; Calvet和Tucker,1988;Calvet等,1990;Hips,1998;Michalik等,1992;Ruffer,1995;Torok,1997;Tucker等,1993二叠纪:Gerard和Buhrig,1990Pennsylvanian: Flugel和Zhou, 1986; Harris, 1990Missicsippian:Ahr,1989;Bachtel和Dorobek,1998;Bakush & Caruzzi,1986;Brandley & Krause,1997;Burchette等,1990;Caplan等,1996;Chatellier,1988;1992;Chen&Webster,1994;Diaby & Carozzi,1984;Elrick等,1991;Faul kner,1988;Gawthorpe,1989;Gawgtorpe &Gutteridge,1990;Handford,1988;Jeffery & Stanton,1998;Lasemi等,1988;Rankey,2003;Reid & Dorobek,1993;Sebbar等,2000;Simpson,1987;Sommerville & Strogen,1992;Wright,1986;Wright & Faulkner,1990泥盆纪:Doring & Kazmierczak,2001;Kaufmann,1998志留纪:Coburn,1986;Dixon & Graf,1992;Frykman,1989;Hurst &Surlyk,1983;Lavoie & Bourqur,1993;Sami & Desrochers,1993;Whitaker,1988奥陶纪:Bova & Read,1987;Grimwood等,1999;Lavoie,1995;Lee & Kim,1992;Lee 等,2001;Read,1980,1982寒武纪:Ahr,1973;Barnaby & Read,1990;Markello & Read,1981框14.6 古生代和中生代缓坡碳酸盐岩的常见微相类型。

152Brown于1943年首次引入“微相”的概念,而后Flügel对其进行补充,指明微相是在薄片、岩石揭片或抛光片中具有鉴别意义的古生物特征和沉积学标志的综合。

Wilson根据现代碳酸盐岩沉积的资料,于1975年建立了一个描述热带镶边碳酸盐岩台地的标准相模式,根据显微结构特征将碳酸盐岩划分为24个标准微相类型(SMF),并将其总结为9个标准相带。

Flügel(2010)充分考虑冷水环境下的碳酸盐岩台地,对Wilson提出的分类方案进行修订,将标准微相类型(SMF)修订为26个,SMF1~SMF26分别对应由盆地至地表暴露区的顺序排列[1];同时将缓坡模式的标准微相类型(RMF)归纳为30个,将相带更改为10个,该标准被广泛应用到微相研究工作中。

1 微相研究方法微相研究主要包括野外工作、样品采集及实验研究三个部分。

(1)野外工作。

野外工作是开展地质学研究的工作基础。

在野外观测过程中要注意识别:岩性、颜色、结构特征、构造特征、成岩特征、化石及生物特征等相标志[2]。

碳酸盐岩会因沉积氧化还原条件、成岩作用过程和风化作用影响呈现出不同特征。

(2)实验研究。

早期实验技术主要利用偏光显微镜对岩石薄片、揭片或切片进行观察。

后期逐步演变为将常规薄片资料与更精密显微设备(如扫描电子显微镜、阴极发光显微镜、荧光显微镜等)相结合分析观察,辅之地球化学分析得出准确可靠的研究结果。

偏光显微镜是微相研究的基础工具,可以用来观测样品薄片的颗粒类型、灰泥/亮晶相对百分碳酸盐岩微相识别标志及研究意义张雨辰成都理工大学沉积地质研究院 四川 成都 610059摘要:碳酸盐岩是一类重要的沉积岩,在全球范围内广泛分布,不仅蕴含丰富的油气资源,还承载着重要的地下水资源,近年来国内外科学家对其成因及油气资源利用高度关注,微相研究作为碳酸盐岩沉积学研究的基础,可以为岩石地层划分及油气资源勘探提供参考。

介绍了碳酸盐岩微相发展历程及研究方法,重点阐述碳酸盐岩微相识别标志及应用,探讨微相分析与沉积环境演化对应关系。

沉积微相及微相组合研究内容和方法摘要:微相及微相组合分析是沉积学研究的重要的方法和手段。

笔者从微相概念演化的角度入手,介绍了微相及微相组合的研究内容及研究现状。

讨论了沉积微相及微相组合研究在岩相古地理研究中的意义。

最后展望了它在沉积学研究领域中的应用前景。

关键词:微相微相组合碳酸盐岩岩相古地理“微相”一词原来仅仅是在岩石薄片鉴定中,用来描述岩类学和古生物学特征的一个术语(Brown,1943;Cuvillier,1952)[1]。

现在,微相一词已经是一个综合性术语,在岩石薄片、岩石揭片、抛光片以及岩石学研究中,均可用来描述岩石的沉积学特征和古生物学特征,并可用于对岩石进行分类(Flugel,1982)[1]。

“微相”首先在碳酸盐岩岩石学的研究中得到广泛应用,人们对碳酸盐岩的认识发生巨大进步,根本原因在于在世界范围内发现了大型的碳酸盐岩油气藏,引发了人们对碳酸盐岩研究的热潮,人们对碳酸盐岩的沉积环境、成岩作用和模式进行全面深入研究,由于白云岩石灰岩可以作为储层,其研究意义与日俱增;从根本上促进了碳酸盐岩微相研究。

“微相”研究为碳酸盐岩岩相古地理分析提供了大量有价值的微观信息。

随后“微相”术语又扩展到了碎屑岩领域。

我国学者结合沉积体的层次性,将相分为亚相、“微相”,在“微相”之下,甚至划分出微微相或相素。

不同类型的沉积微相在剖面中出现的频率和分布的层位有明显差异。

因此,分析微相在剖面中的组合关系及其分布规律是研究沉积环境及其变化过程的重要环节。

目前看来沉积微相组合是指由微相组成的整体。

1 研究内容及现状20世纪70年代末到80年代初的微相研究大多以模式为准进行对比套用,实践证明,不同地区、不同时代岩石结构、生物种属及其特征以及所代表的环境类型是相当复杂的,既有可比性,又有各自的时代和地区的不同特色[2]。

因此某种碳酸盐岩微相类型划分方案很难作为一个全球性的统一标准,而只能作为一个参考性的指导方案或鉴别的总体框架,因而在微相的具体研究中应根据研究对象和目的的不同进行有针对性的划分。

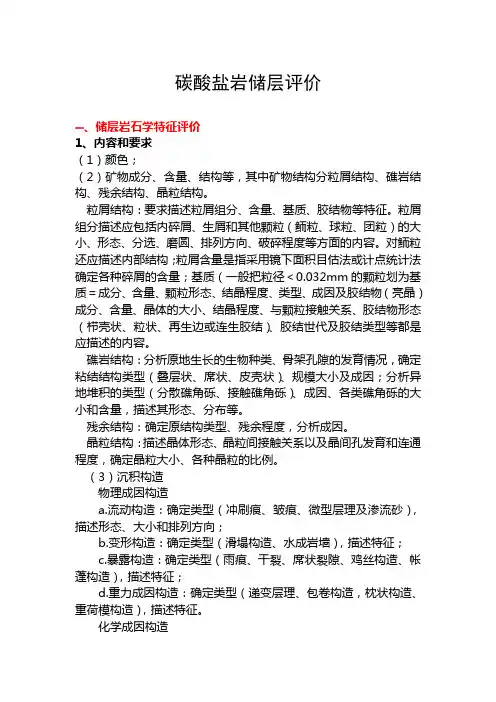

碳酸盐岩储层评价一、储层岩石学特征评价1、内容和要求(1)颜色;(2)矿物成分、含量、结构等,其中矿物结构分粒屑结构、礁岩结构、残余结构、晶粒结构。

粒屑结构:要求描述粒屑组分、含量、基质、胶结物等特征。

粒屑组分描述应包括内碎屑、生屑和其他颗粒(鲕粒、球粒、团粒)的大小、形态、分选、磨圆、排列方向、破碎程度等方面的内容。

对鲕粒还应描述内部结构;粒屑含量是指采用镜下面积目估法或计点统计法确定各种碎屑的含量;基质(一般把粒径<0.032mm的颗粒划为基质=成分、含量、颗粒形态、结晶程度、类型、成因及胶结物(亮晶)成分、含量、晶体的大小、结晶程度、与颗粒接触关系、胶结物形态(栉壳状、粒状、再生边或连生胶结)、胶结世代及胶结类型等都是应描述的内容。

礁岩结构:分析原地生长的生物种类、骨架孔隙的发育情况,确定粘结结构类型(叠层状、席状、皮壳状)、规模大小及成因;分析异地堆积的类型(分散礁角砾、接触礁角砾)、成因、各类礁角砾的大小和含量,描述其形态、分布等。

残余结构:确定原结构类型、残余程度,分析成因。

晶粒结构:描述晶体形态、晶粒间接触关系以及晶间孔发育和连通程度,确定晶粒大小、各种晶粒的比例。

(3)沉积构造物理成因构造a.流动构造:确定类型(冲刷痕、皱痕、微型层理及渗流砂),描述形态、大小和排列方向;b.变形构造:确定类型(滑塌构造、水成岩墙),描述特征;c.暴露构造:确定类型(雨痕、干裂、席状裂隙、鸡丝构造、帐蓬构造),描述特征;d.重力成因构造:确定类型(递变层理、包卷构造,枕状构造、重荷模构造),描述特征。

化学成因构造a.结晶构造:确定类型(晶痕、示底构造),描述特征;b.压溶构造:确定类型(缝合线、叠锥构造)描述特征;c.交代增生构造:确定类型(结核、渗滤豆石),描述特征。

生物沉积构造a.生物遗迹:确定类型(足迹、爬痕、潜穴、钻孔),描述形态和分布;b.生物扰动构造:确定类型(定形扰动、无定形扰动),描述形态和分布;c.鸟眼构造:描述鸟眼孔的大小、充填物质与充填情况、分布特点,分析成因。

碳酸盐岩微相分析解释及应用碳酸盐岩微相分析是一种通过显微镜观察和描述碳酸盐岩中的微观结构和组分特征的方法。

碳酸盐岩是一种由碳酸盐类矿物组成的沉积岩,主要包括石灰岩、白云岩和大理岩等。

这些岩石通常具有复杂的组分和结构,而微相分析可以帮助我们更好地理解岩石的成因、性质和储层特征。

碳酸盐岩微相分析主要通过显微镜观察和描述岩石中的颗粒、胶结物和空隙等组分特征。

具体包括以下几个方面的内容:1. 颗粒类型和组成:通过观察岩石中的颗粒组成和分类,可以了解岩石的物源性质、形成环境以及岩石的颗粒分选特征。

2. 胶结物类型和特征:碳酸盐岩中的胶结物主要包括胶结粘土、黏土矿物以及碱性胶结物等。

通过观察这些胶结物的类型和特征,可以了解岩石的胶结程度和孔隙度等重要指标。

3. 空隙类型和分布:碳酸盐岩中的主要储集空隙有晶间孔隙、晶内孔隙和裂缝等。

通过观察和描述这些空隙的类型和分布,可以了解岩石的孔隙度、渗透性和储层特征。

4. 岩石结构和组织:碳酸盐岩的结构和组织通常受到生物作用的影响,主要包括泥块状结构、骨架结构、晶粒胶结结构和晶间胶结结构等。

通过观察和描述这些结构和组织,可以了解岩石的成因和地质演化过程。

碳酸盐岩微相分析在油气勘探和生产中具有重要的应用价值:1. 确定储层特征:通过观察岩石的微相特征,可以确定岩石的孔隙度、孔隙结构和孔隙连通性等,从而评估岩石的储集空间和储集能力。

2. 预测储层类型:通过观察岩石中的颗粒和胶结物特征,可以推测岩石的沉积环境和储层类型,为储层评价和开发提供重要依据。

3. 确定岩石性质:通过观察岩石中的颗粒和胶结物特征,可以确定岩石的孔隙度、渗透率和孔隙连通性等,从而评估岩石的物性和渗流特征。

4. 识别岩石发育演化过程:通过观察岩石的结构、组织和胶结物特征,可以了解岩石的成因和发育演化过程,为油气勘探和开发提供重要的理论指导。

除此之外,碳酸盐岩微相分析还可以用于岩石分类、岩石成因研究、储层评价和油藏描述等方面。

碳酸盐岩储层与碎屑岩储层对比,具有以下主要特点:●岩石为生物、化学、机械综合成因,其中化学成因起主导作用。

岩石化学成分、矿物成分比较简单,但结构构造复杂。

岩石性质活泼、脆性大。

●以海相沉积为主,沉积微相控制储层发育。

●成岩作用和成岩后生作用严格控制储集空间发育和储集类型形成。

●断裂、溶蚀和白云化作用是形成次生储集空间的主要作用。

●次生储集空间大小悬殊、复杂多变。

●储层非均质程度高。

1.沉积相标志(1)岩性标志岩性标志包括颜色、自生矿物、沉积结构、构造、岩石类型等五方面。

①岩石颜色:岩石的颜色反映沉积古环境、古气候。

②自生矿物:a.海绿石:形成于水深10~50m,温度25~27℃。

鲕绿泥石:形成于水深25~125m,温度10~15℃。

二者均为海相矿物。

b.自生磷灰石(或隐晶质胶磷矿):海相矿物。

c.锰结核:分布于深海、开放的大洋底。

d.天青石、重晶石、萤石:咸化泻湖沉积。

e.黄铁矿:还原环境。

f.石膏、硬石膏:潮坪特别是潮上、潮间环境。

③沉积结构。

碳酸盐岩的结构分为粒屑(颗粒),礁岩和晶粒三种。

不同的沉积结构反映不同的沉积环境。

粒屑结构;粒屑结构由粒屑、灰泥、胶结物和孔隙四部分组成。

粒屑结构代表台地边缘浅滩相环境。

根据颗粒类型、分选、磨圆、排列方向性、填充物胶结进一步确定微相。

a.内碎屑、生屑反映强水动力条件。

b.鲕粒、核形石、球团粒、凝块石反映化学加积、凝聚环境,水动力中高能。

鲕粒包壳代表中等能量,持续搅动,碳酸钙过饱和的环境,核形石(藻包壳)、泥晶套反映浅水环境。

c.分选好,反映持续稳定的水动力条件,反之则反映强水动力条件。

d.磨圆度高反映强水动力环境,反之反映弱水动力环境。

e.颗粒、生屑化石平行排列,尖端方向交错,长轴平行海岸,反映振荡水流。

尖端指向一个方向,长轴仍平行海岸线,则为单向水流。

f.用胶结物和灰泥的相对含量反映水动力强弱。

胶结物/(胶结物+灰泥)在0~1之间,越接近0,水动力越弱,反之越强。

碳酸盐岩沉积微相特征及储层控制因素——以塔河油田东南缘X井中—上奥陶统为例黄金叶;张英杰;王强;朱一丹【期刊名称】《东北石油大学学报》【年(卷),期】2024(48)2【摘要】为明确碳酸盐岩沉积微相与储层物性关系,根据塔河油田东南缘X井中—上奥陶统的岩心、薄片和测井等资料,分析储层岩石类型及沉积微相特征,研究储层物性及控制因素。

结果表明:塔河油田X井中—上奥陶统发育泥晶生屑灰岩、亮晶生屑灰岩、含球粒亮晶藻鲕灰岩、具鸟眼构造的泥晶灰岩、含钙质绿藻生屑泥晶灰岩、生屑泥晶灰岩、亮晶集合粒灰岩、含集合粒亮晶鲕粒灰岩、泥晶砂屑生屑灰岩、亮晶砂屑灰岩和泥晶灰岩11种岩石类型;发育砂屑滩、生屑滩、鲕粒滩、滩间海、藻鲕滩和灰坪6种沉积微相;发育溶洞型、裂缝—溶洞型和裂缝型3种储层。

研究区孔隙度、渗透率的差异主要受沉积微相和后期溶蚀改造的影响,砂屑滩、生屑滩、鲕粒滩和藻鲕滩的储层物性相对较好,为裂缝—溶洞型储层,是发育优质储层的有利相带。

该结果为塔河油田东南缘奥陶系碳酸盐岩储层勘探提供参考。

【总页数】19页(P42-58)【作者】黄金叶;张英杰;王强;朱一丹【作者单位】中国地质大学(北京)地球科学与资源学院;西南石油大学地球科学与技术学院【正文语种】中文【中图分类】TE122;P624【相关文献】1.塔河油田西南部地区中——下奥陶统碳酸盐岩储层缝洞发育特征与分布2.塔河油田上奥陶统良里塔格组储层特征及控制因素3.塔里木盆地塔河地区中-下奥陶统碳酸盐岩储层天然裂缝发育特征及主控因素4.塔河油田T738井区奥陶系碳酸盐岩岩溶发育特征及储层控制因素分析5.碳酸盐缓坡沉积微相特征及其对储集层发育的制约--以塔里木盆地古城地区中-下奥陶统为例因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

沉积岩之碳酸盐岩碳酸盐岩是沉积岩的重要组成部分,属于化学岩及生物化学岩类。

主要在海洋中形成,少数在陆地环境中形成。

古代广阔海洋中形成的碳酸盐岩,约占地表沉积岩分布面积的20%。

那么碳酸盐岩有哪些种类?又具有什么特征?与碎屑岩相比,碳酸盐岩颜色以灰色、灰黑色为主,也含有白色、灰绿色、黄褐色、紫红色等。

碳酸盐岩基本组分主要由颗粒、泥、胶结物、晶粒、生物格架等五类结构类型组成。

此外,还有一些次要的结构组分,如陆源物质、其他化学沉淀物质、有机质等;也有一些派生的结构,如孔隙等。

颗粒:碳酸盐岩中的颗粒,按其是否在沉积盆地中形成,可分内颗粒和外颗粒两类。

外颗粒指来自沉积地区以外的较老的碳酸盐岩碎屑,是陆源碎屑颗粒。

内颗粒指在沉积盆地或沉积环境内形成的碳酸盐颗粒。

这种颗粒可以是化学沉积作用、机械破碎作用或生物作用形成的,也可以是这些作用的综合产物。

内颗粒的类型主要包括内碎屑、鲕粒、藻粒等。

内碎屑主要是沉积盆地中沉积不久的、半固结或固结的各种碳酸盐沉积物,受波浪等的作用,破碎、搬运、磨蚀、再沉积而成的。

鲕粒是具有核心和同心层结构的球状颗粒,通常由核心和同心层组成。

核心可以是内碎屑、化石、球粒、陆源碎屑颗粒等;同心层主要由泥晶方解石组成。

藻粒是与藻类有成因联系的颗粒,包括藻鲕、藻灰结核以及藻团块。

泥:泥是指泥级的碳酸盐质点,是与颗粒相对应的另一种结构组分。

根据其成分,可分为灰泥和云泥。

灰泥是方解石成分的泥,也称微晶方解石泥;云泥是白云石成分的泥。

在现代碳酸盐沉积物中,灰泥大都由针状文石组成。

这种针状文石晶体的平均长度接近0.003mm,宽度约为长度的1/10。

灰泥存在3种成因类型:化学沉淀作用生成的灰泥;机械破碎、磨蚀作用生成的灰泥;生物作用生成的灰泥。

胶结物:胶结物主要是指沉淀于颗粒之间的结晶方解石或其他矿物,与砂岩中胶结物相似。

方解石胶结物晶体较清洁明亮,因此常被称为亮晶方解石、亮晶方解石胶结物或亮晶。

而泥晶级胶结物较少见。

S区碳酸盐岩储层沉积微相的识别

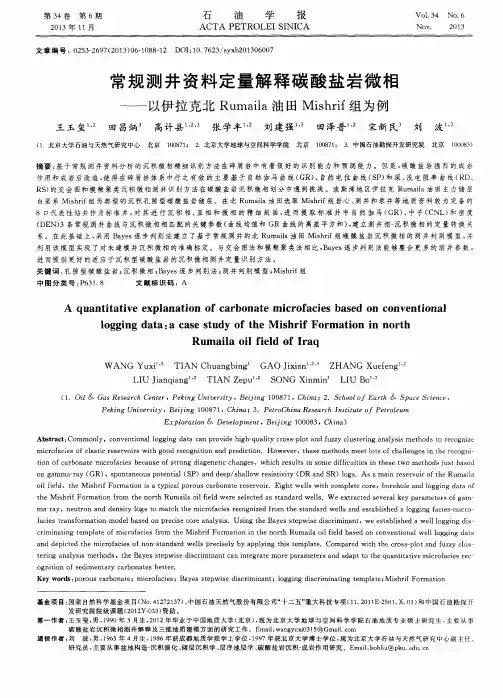

碳酸盐岩储层沉积类型复杂,,储层非均质性强,导致储层评价和识别碳酸盐岩沉积微相等问题上都存在一定多解性问题,而且,单纯地用岩性资料和常规测井特征,很难准确的识别碳酸盐岩的沉积微相。

电成像测井具有高分辨率特点,能够清晰识别沉积构造现象,成为沉积微相识别最有效手段[1]。

本文采用一种综合识别法,将常规测井曲线与电成像测井图像结合,建立了典型碳酸盐岩沉积微相综合测井识别图版有效克服了多解性问题,在应用中取得较好效果。

标签:碳酸盐岩;沉积微相;电成像测井

Abstract:Carbonate reservoirs are complex in sedimentary types,and have strong reservoir heterogeneity,leading to certain problems in reservoir evaluation and identification of carbonate sedimentation. Sex data and conventional logging features make it difficult to accurately identify the carbonate sedimentary microfacies. Electrical image logging has high resolution characteristics and can clearly identify sedimentary structure phenomena,making it the most effective means for identifying sedimentary microfacies. In this paper,a comprehensive identification method is used to combine the conventional well logging curve with the image of the electric imaging log,and a typical carbonate sedimentary microfacies integrated logging identification plate is built to effectively overcome the multi-solution problem and achieve better results in application.

Key words:carbonate rock;sedimentary microfacies;electrical imaging logging

1 研究目的和意义

通过研究发现,沉积微相控制着储层的物性分布和空间展布,并且在有利沉积相带内发育着大面积的油气藏,所以沉积微相的识别对碳酸盐岩储层的评价有着很重要的作用。

碳酸盐岩沉积微相测井识主要是建立不同沉积微相的测井响应特征模型,但是考虑到碳酸盐岩储层发育的沉积微相类型多样,纵向上有多期叠合发育特征,常规测井响应特征差异不明显且复杂多变,造成沉积微相识别困难,本文针对S地区三叠系飞仙关组和二叠系长兴组碳酸盐岩地层,利用电成像测井高分辨率特点,结合常规测井资料综合识别沉积微相。

2.沉积微相的识别

飞仙关~长兴组处于S地区碳酸盐岩开阔台地和台地边缘相,发育巨厚的浅滩—生物礁沉积体,储层岩石类型多,其中鲕粒和残余鲕粒白云岩、结晶白云岩、砾屑白云岩和海绵礁白云岩是重要的岩石储集类型。

长兴期沉积环境总体由碳酸盐缓坡向碳酸盐台地演化,飞仙关期是在长兴期台地基础上发展成熟直到消亡的碳酸盐台地沉积为特征,两个层位的礁滩相沉积具有继承发育的特点,所以本章

把飞仙关和长兴组综合起来,结合储层发育的相带特征,以飞仙关台地边缘生屑滩滩,长兴组生物礁、台内生屑滩的测井识别特征分析为重点[2]。

如图1为S地区已建立的沉积相带与FMI图像对应模式。

2.1台缘生屑滩。

台缘生屑滩相主要在S区飞仙关组呈大段厚层沉积,常规测井表现为“三低”,即低泥质含量、低自然伽马值和低铀。

常规测井曲线上,台缘生屑滩的自然伽马值一般较低,变化范围较小,曲线呈小锯齿状;AC值中等,变化范围较大;CNL均值较高,稍显锯齿状;DEN为低到中值,变化范围较大;电阻率值大,但对比来说属于低值范围,双侧向曲线幅度差大,曲线较平滑[6]。

FMI电成像主要以块状、厚层状或者中厚层夹薄层模式为主,隐约可见交错或其他层理。

2.2台内生屑滩。

台内生屑滩相主要在S区长兴组中,与台缘生屑滩相比,由于台内水体能量有所减弱,在常规测井上其自然伽马值略高,AC 值比台缘滩略大;CNL值较小,变化范围较大;DEN 值与台缘滩差别不大;电阻率深浅侧向曲线值较高,幅度差较小,明显锯齿化[7]。

在FMI 电成像图上,台内滩以薄层状沉积为主,单层厚度较小,显示许多低角度层理的发育及块状沉积,其间可能夹有溶蚀的薄层滩相特征,有时可见缝合线发育。

2.3生物礁。

生物礁主要发育在S区长兴组,大致分为三个成礁旋回,对应于长兴早、中、后期。

因高能的沉积环境,不论礁体白云石化的程度强弱,常规自然伽马曲线表现为大段低值,呈平滑的箱型分布;而礁体上下和礁后同期沉积地层所在环境是低能或相对低能的,导致自然伽马能谱测井的无铀曲线明显高于礁体。

这是识别生物礁相最明显的特征。

AC与CNL 值均低于上下围岩,DEN 值很高,三者曲线都比较平滑,略显齿化;电阻率深浅侧向曲线值远大于上下围岩,表现为平直的箱型,无齿化现象。

在FMI 电成像图上生物礁相呈致密块状高阻模式,无任何层理特征,少有裂缝。

3实例井应用

对于碳酸盐岩储层来说,虽然不同沉积微相各个类型的储层常规测井响应有差异,但有些并不明显,如AC、DEN 曲线数值变化范围较小,不易识别划分。

而电成像测井图像的直观性及连续性对沉积特征,特别是沉积微相特征的判断是很有效的。

因此用FMI图像颜色和结构的组合变化来精细刻画微相是十分必要的。

本文根据上述方法和思路对S地区2井进行了常规测井和电成像测井综合沉积微相的识别,取得了很好应用效果。

图2、3、4分别为台缘生屑滩、台内生屑滩、生物礁的识别成果图。

4结论与认识

(1)当不同沉积微相(如台缘生屑滩与台内生屑滩)在常规测井响应特征不易区分时,会出现多解的情况,这时利用电成像测井图颜色及结构的特征加以描述就会取得很好的效果;

(2)沉积微相的分析可以为确定储层发育的有利相带以及进一步储层参数计算奠定基础。

参考文献

[1] 李昌,潘立银,厚刚福,郭华军,李超炜.川东北LG地区碳酸盐岩沉积微相测井识别[J].国外测井技术,2012,33(05):29-32+3.

[2] 储昭宏. 川东北长兴组—飞仙关组碳酸盐岩储层研究[D].中国地质大学(北京),2006.

[3] 李文茂. 川东北元坝地区飞仙关组层序地层与储层特征研究[D].成都理工大学,2010.

[4] 喬占峰. 川东北地区普光气田飞仙关组层序地层与储层精细研究[D].成都理工大学,2008.。