浅析《墙上的斑点》中的意识流手法

- 格式:doc

- 大小:22.50 KB

- 文档页数:4

《墙上的斑点》中时间意识的审美分析代艳莉一、探究意识流时间感受本质康德曾说:“时间和空间并非事物的客观属性,而是人类直观的先天形式。

”20世纪,随着工业的发展,人们的生活水平大大提高,竞争越来越大,生活节奏变得很快,工业的发展占用了很多居住用地。

这些发展和变化让人们对时间和空间有了新的认识和看法,正如戴维·哈维在《后现代的状况———对文化变迁之缘起的探究》中提到的,“新的价值观投向了短暂、躲避和朝生暮死、对推动力的赞美,透露出一种对于纯洁的、无暇的和稳定的现在的渴望。

”而之前的观点则是相反的。

此时意识流大师詹姆斯·乔伊斯的观点———“我听见所有的空间崩溃,玻璃四散,砖石建筑倒塌,时间是死灰色的最后的火焰”成为主流,很多意识流大师开始兴起。

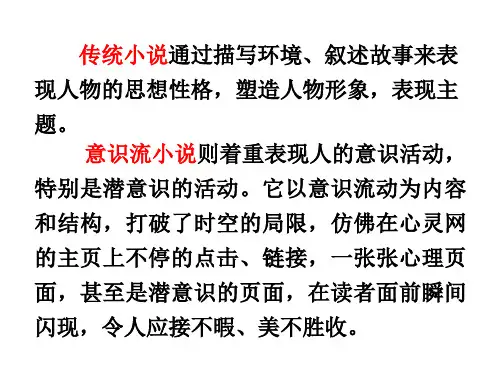

意识流一词源于心理学,之后渐渐成为叙事小说的根据,产生了意识流小说家。

意识流小说的主要特征就是依靠作家的联想而构建的故事,它不要求很强的逻辑性,也不需要规则的表达方式,作者怎么想就怎样表达。

意识流小说打破了传统小说的逻辑性和时间性,这也间接地对历史的时间和真实性做出了否定,在空间和时间范围内没有束缚,具有随意性。

通过对《墙上的斑点》一文的探究,我们看到意识流小说家的思维是不固定的,甚至是杂乱无序的,时间的顺序也不会被使用。

意识流小说的兴起和发展,促使人们发现社会发展的本质,更新了人们的思想和观念。

世界不再千篇一律,也让世人知道历史和社会的发展与进步需要对心灵进行改变,历史的发展规律和人伦规律不是统一的,甚至是相悖的。

20世纪才出现了意识流小说,但在之前的文学大师的著作中,很多人也都间接或直接地表述过历史进步的本质,但意识流小说是20世纪独特的文学表现形式。

每个时代的每个小说家都有自己对生活、社会和历史的见解,尽管这些观点不尽相同。

前代的大师会对之后的人们有很大的影响,伍尔芙就是其中一个,她受到了法国直觉主义哲学家亨利·柏格森和法国作家普鲁斯特的很大影响。

浅析意识流小说——以《墙上的斑点》为例意识流小说作为小说中的一个重要流派,既是重要的也是一个相对比较冷门的种类。

所以首先我们应该先弄清楚什么是意识流小说。

根据美国心理学家和实用主义哲学的创始人威廉·詹姆斯提出的意识流小说的概念来讲,意识流小说是现代哲学特别是现代心理学的基础上形成的。

他认为人的意识活动并不是零散的,而是不断流动的,同时他又认为人的意识中有很大一部分是非理性和无逻辑的。

因此来说,人的意识便是由一种意识的无逻辑非理性和自发的理性所构成的。

他还提出,人过去的意识和现在的意识交织在一起会重新组织人们的时间感,形成一种在主观感觉具有直接现实性的时间感,这种理论在意识流的小说中是很显而易见的。

我虽然读的意识流小说不多,在这一个学期里只能浅浅的读上几本,但是当我接触到威廉詹姆斯的理论时,我一下就有所触动。

这就说明意识流小说虽然在初读时觉得毫无章法,只是作者的心理活动的主观或无意识的堆砌,但是事实上这些小说不论是人物角色,情节发展到时空架构都是有一种成体系的理论支持的。

在初读意识流小说时,我最大的感受在于意识流小说都有一个很大的特色。

那就是意识流小说法破了介绍人物、情节安排等惯常小说推进的架构模式,而是直接表达人物的各种意识流动的过程和结果。

在表达的手法上也很少采用所谓文学的铺垫、渲染、烘托等技巧手法,而是更多的采用了表达人物内心需求,用独白的方式,以颠倒的时空来做叙述的背景,以象征性作为整个小说的艺术结构。

通过自由自在的联想想象,将现实和梦幻,现实和回忆等一系列的多时空多维度的东西结合起来,用平行甚至是交织的方式将他们衔接起来,从而给人一种沉浸于作者构架的意识海洋中的感觉。

《墙上的斑点》是伍尔夫在二十世纪初期发表的第一篇意识流小说。

在这部作品中,作者创造的主人公的意识流动贯穿整篇文章,给人一种自由而不受约束的心理体验。

作品仅仅截取了平凡生活中的一个小场景,像是在把树砍倒取了一个横截面,而却不知是在横向上进行故事发展。

论《墙上的斑点》的意识流特色《墙上的斑点》描写了主人公在一个普通日子的平常瞬间,抬头看见墙上的斑点,由此引发意识的流动,产生一系列幻觉和遐想。

它是伍尔夫的第一部意识流小说,其中所休现的意识流技巧已较为全面。

一、内心独口《墙上的斑点》的叙述主休扮演着双重角色:首先他是故事的叙述者,然后从作者的身份为读者述说叙事者所讲的故事。

“我抬起头来,第一次看见了墙上的那个斑点”、“我们的思绪是多么容易一哄而上,簇拥着一件新鲜事物”,小说开门见山就用笫一人称“我”,单刀直入地进入人物的精神世界。

“我”把墙上的斑点联想成为了挂一副肖像画的一只钉子留下的痕迹,然后作者采用间接式内心独口开始转述叙述者的话:“他们就是这种人家——很有意思的人家,我常常想到他们……”、“据他说,那家人搬出这所房子是因为他们想换一套别种式样的家具”等等。

在采用第三人称叙述故事时,期间还会岀现叙述者的干预,用来解释、评价、说明事件。

作品中的“我”在讲述自己的所见所闻、所思所想,重点在于叙述自己的心理活动。

正因为如此,我们可以看岀,叙事主体的不断转换实际上是叙事主体的一种淡化。

与传统小说的叙事主休不同,作者一方面把口己看成是叙事主休,另一方面用别的叙事主体来表达自己的思想。

二、自由联想运用自由联想的写作技巧是意识流小说的一大特点。

小说一开始就点明了叙述客体就是“墙上的这个斑点”,由这个斑点来展开丰富的联想,把斑点想成各种事物,从而产生丰富的意象,最终以“原来斑点是一直蜗牛”而结尾。

叙述者最初从“墙上的斑点”得到外观印象是“一块圆形的小迹印,在雪口的墙壁上呈暗黑色,在壁炉上方大约六、七英寸的地方”。

接下来依次把这个“斑点”想彖为一只钉子、玫瑰花瓣、古冢……期间还联想出惠特克的尊卑序列、战争、莎士比亚等历史人、事、物。

之后叙述者在文中对这些想象意义进行说明:“现在我越加仔细地看着它,就越发觉好似在大海中抓住了一块木板”,这句话对前面的猜测起到综述作用。

意识流的影像思维——解读《墙上的斑点》————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:意识流的影像思维——解读《墙上的斑点》-中学语文论文意识流的影像思维——解读《墙上的斑点》杨林玉《墙上的斑点》是伍尔芙写于1919年的一篇意识流小说。

小说描写“我”回忆某个冬日坐在炉火边望见墙上的斑点引发的一系列联想活动。

由“我”猜测这个斑点为何物作为意识流的出发点,以外部介入、“我”被告知这个斑点是蜗牛为意识流的终结。

伍尔芙的小说形式关乎她在一个巨变的时代探索小说如何贴近“真实”的思考。

看似天马行空的意识流其实有它内在的影像逻辑,这是一篇对传统小说写作模式构成挑战的实验性作品,也是伍尔夫小说理念的一种实践。

一伍尔芙所处的时代,正是资本主义世界危机四伏、矛盾激化的时代。

资本主义开启的现代化进程裹挟一切,形成了一种新的专制,使人窒息、异化。

第一次世界大战粉碎了现代理性许诺的美好前景。

战争让人感到虚无,几代人积累的物质财富顷刻灰飞烟灭,几代人恭敬遵守的秩序、规范顷刻被扫进历史的垃圾堆。

资本主义所秉持的科学、理性的逻辑遭到人们的质疑,人们对生活充满了不确定性,充满了无力感。

曾经以极端的仿真笔触、严密的逻辑描绘了富丽繁华的人间世的现实主义小说也走到了它的尽头。

伍尔芙将动荡的社会带给作家的感受称为“斜塔效应”,强调作家在这个剧烈变革的时局中应积极探索新的表现形式,以契合复杂的现代人物关系和个体的情感体验,接近更深层次的“真实”。

伍尔芙定义的“生活”是心灵在每一天里接纳了万千个影像之后铭刻下来的那些印象。

伍尔芙认定的真实是“把一天的日子剥去外皮之后剩下的东西”,是“往昔的岁月和我们的爱憎所留下的东西。

一句话,描写真实意味着作家要由外入内、描写人物的主观感觉和情绪,描写万千印象之于某个瞬间在人脑中的涌动。

《墙上的斑点》是伍尔芙小说理论的很好的诠释,小说采用第一人称,“我”的心里想象过程是小说的主体,是“我”让自己的意识自行呈现在读者面前。

《墙上的斑点》作者:王菊梅来源:《中国校外教育(上旬)》2019年第09期【摘要】 ;《墙上的斑点》是人教版高中语文选修《外国小说欣赏》第一单元中的一篇课文。

小说中弱化了传统小说所注重表现的事件情节、人物形象塑造之间的关系,也没有传统小说的一般连续流畅的故事情节,高潮部分,而把创作重心放在了小说中人物意识情感的再现上。

【关键词】 ;《墙上的斑点》意识流小说解读方法一、意识流小说的产生意识流小说产生的最强大文艺理论基础就是西方现代心理学。

文艺批评家认为意识流小说家笔下的人物,他们的意识活动由于理性的自觉意识和非理性的潜意识不是以零散方法进行的,而是以一种思想情感意识的流动、主观生活化的方式进行的。

而批评家所强调的意识流“时间感”类似于文学修辞中的虚实相生,小说中人物过去的意识会浮现出来与现在的意识交相辉映,难分难解,这就是所谓的意识流小说的时间感,简单的对学生说这种时间形成一种在主观感觉中具有直接现实性的时间感。

它就犹如庄周梦蝶分不清过去于现在,现实与理想。

从意识流小说发展史来看,最终让意识流小说在西方文坛乃至西方文艺批评解有一席之地的最大功臣就是弗洛伊德,这位现代心理学的奠基人。

意识流小说家们最大的心得就是小说中的人物有着与一般人不一样的潜意识的冲动。

小说家们敏锐的捕捉到人脑中一闪而过的感觉和印象,使小说主人公,甚至无关紧要的人物内心情感都有了淋漓尽致的抒发,引起读者内心深处的情感共鸣。

过去不再是原来的过去,现在已成为将来交织的凌乱现在,而将来却又是过去的重现往复。

意识流小说代表作家弗吉尼亚.伍尔夫最能用她的小说诠释这一切。

二、意识流小说的结构意识流小说在结构上是一种相比传统小说的巨大创新,打破传统小说基本上按小说三要素组织小说框架结构的传统,改变了传统小说有明显清晰线索来串联小说情节结构的写作模式,小说情节的安排,小说故事的叙述不再是按小说要素依次直线进行,而是随着小说中的人的意识活动,天马行空自由联想,过去,现在,未来,作者心灵所到之处都将是人物活动的意识。

从《墙上的斑点》看意识流表现手法意识流小说是21世纪初叶在西方兴起的一种用与传统的写法不同的创作方法写成的小说。

它是以表现人们的意识流动、展示恍惚迷离的心灵世界为主的一种小说流派。

19世纪的小说艺术从描绘社会生活的宏伟画卷发展到深入刻画人物的内心世界,“意识流”文学便应运而生。

“意识流”这一名称在应用于文学创作之前,是一个心理学术语,由美国心理学家威廉?詹姆斯提出。

他曾对“意识流”一词做如此说明:“意识,就其本身而言,并不是裁成一条条的碎片,链条、系列都不能描述意识最先呈现的样子。

意识不是片段的连接,它流动不已,用河或流的比喻才能自然描述出来,……我们尽可以称它为思想之流、意识之流,或主观生活之流。

”《墙上的斑点》是英国现代著名小说家弗吉尼亚?伍尔夫早期的一篇意识流小说,它描写了主人公从看到墙上有一个斑点而引发的一连串漫无边际的遐想。

作者通过描述人物头脑中的这种意识流动的状况,表现她所认为的人类真正的生活状态。

虽为早期作品。

其中所体现的意识流技巧已很全面。

伍尔夫认为,真实是客观的。

不过,对于相同的客观真实,人们的感受却不相同。

小说家应该抓住的重要因素是人性,是人物内心的意识活动。

在《墙上的斑点》这篇小说中,就很突出地体现了作者的创作思想。

当“我”看到墙上的斑点时,思绪像开闸的潮水一般汹涌而出,首先回忆起当时炉子里生着火,由火又联想起一面鲜红的旗帜,又想起红色骑士潮水般涌来,当幻觉被打断时,“我”又感叹起人的思维特性来。

接着猜想这个斑点是一枚钉子留下的痕迹,由钉子联想起挂贵妇人肖像,由此又想到赝品,想到以前的房客的习惯。

面对着斑点“我”弄不清它到底是什么,由此又感叹起生命的神秘、思想的不准确和人类的无知来,一句“人的生活带有多少偶然性啊”引出一连串的物象:罐子、猫和老鼠、鸟笼子、铁裙箍、钢滑冰鞋、奔马的尾巴……等等,林林总总,不惜笔墨,犹如万花筒般的幻想、想象、联想等思绪纷至沓来。

引起主人公思绪蜂拥而至的“墙上的斑点”是诱发人意识活动的客观事物,但这个客观事物并未构成人物意识活动的主干部分。

《墙上的斑点》:浅谈意识流小说的三大特点及未来的创作价值在传统写法里,伍尔夫的作品大多充满了惯常的夸张,戏谑,讽刺和喜剧,如《奥兰多》,《到灯塔去》等。

而以小说革新和意识流手法闻名的伍尔夫,在西方现代文学流派中,更是首创了意识流派。

意识流文学是现代主义文学的重要分支,主要成就局限在小说领域,在戏剧、诗歌中也有表现。

而意识是一条不间断流淌着的意识河流,具有不可逆性。

意识流文学则是作家尽可能捕捉意识河流的某一点来进行描述而创造的一种文学形式。

作为意识流派的先锋作家,在西方文学中,伍尔夫的《墙上的斑点》是意识流的第一部作品,虽然不太成熟,却在意识流派中有着非常重要的作用。

之后法国作家普鲁斯特的《追忆似水年华》以及爱尔兰作家乔伊斯的《尤利西斯》则更是将意识流的写作手法推到了一定的文学高度。

在传统小说的写作手法里,人物,情节和环境是作家熟知的不可缺少的元素。

而小说作为文学里非常重要的一种文学形式,如果仅仅拘泥于这些所谓的已知,那么文学的出路到底在哪,形式主义下的文学才是文学的内核么?意识流小说摒弃传统小说所谓的形式,而仅仅以意识的流动作为小说的驱动力,无所谓情节和人物,任凭意识的流淌,自由的创作。

《墙上的斑点》作为真正意义上的第一部意识流小说,我们必须承认作品的不成熟,但不可否认它在文学中的价值和地位。

意识流小说特点之一:毫无逻辑一篇短的意识流文学作品尚可读完,倘若去读《追忆似水年华》这样的长篇意识流小说,真正去看完它的人并不多。

之所以如此,并不是因为它不好,而是因为意识流作品本身的毫无逻辑性。

这种逻辑性带来的是一种枯燥,它不似传统小说,以时间为线索,情节为驱动,有逻辑的去展开一系列的人物内心和行为。

就如它本身所属的文学流派一样,我们看到的是作家意识的流动。

就如伍尔夫在《墙上的斑点》里说那样:我们的意识很容易被新事物所吸引,狂热地集中一段时间后又发现了更新鲜的事物,就好像一群蚂蚁涌向一根稻草,抬着它走了一段就丢弃了……意识流小说也是一样,它最大的逻辑就是毫无逻辑。

从《墙上的斑点》看伍尔夫的意识流创作_墙上的斑点,原文及赏析摘要:伍尔夫《墙上的斑点》无论在形式还是内容上皆极大地突破了传统现实主义小说的创作,其“重精神,轻物质”的观念深刻揭示了战时英国人的精神危机,更充分体现了作者非凡的创新能力及独特的审美意识。

关键词:伍尔夫;意识流创作;文学观念英国文学历史上,以伍尔夫为代表的意识流创作彻底颠覆了传统小说的写作手法,标志着英国文学的又一个高峰。

本文旨在通过分析《墙上的斑点》的结构与写作方式,结合伍尔夫的创作理念,简要评析其意识流写作。

瑞士心理学家罗夏提出了观察人潜意识的“墨渍测试”。

①只要被试者面对墨渍图画,忘掉一切外部压力,凭直觉讲出他所观察到的东西,便能透露出他的潜意识和人格基本特征。

这种理论与《墙上的斑点》在文化范畴上不谋而合。

从形式上看,小说意识流的结构特征也十分明显。

作品以墙上的斑点作为现实主干,不断由主干泛漾到非现实的意识中去,又不断回到现实,如此循环反复,彰显了意识飘逸流漾的本质特征。

伍尔夫认为,外在的事实不重要,重要的是人的意识和感觉。

在文学观念上,伍尔夫比较关注怎样了解生活的真实和怎样使文学具有灵性的问题。

她控诉现实主义作家编织情节,歪曲了生活的一般性质,好像生活的发展方式与情节如出一辙,把生活变成了虚假的东西;同时批判他们只注重生活的外壳,抓不住现实的基本精神。

她在剑桥大学一篇题为《贝内特先生和布朗太太》的著名演讲中指出,传统小说家“制造工具,订立了章法”,但是,“对于我们来说,这些章法无疑是毁灭,这些工具也等于是死亡。

”她说:“这是因为他们不关心精神,只关心躯壳……他们描写不重要的东西,花了大量的技巧和功夫来使琐碎和短暂的东西看上去像是真实和永久的。

”②从这可以看出,伍尔夫强调生活与人的意识都具有与确定秩序不相容的多样性,小说的职能就是要超越具体现象去把握生活的基本精神,文学应尽可能挖掘和开发心灵的奥秘。

《墙上的斑点》中,精神世界和现实世界的区别非常明显。

在意识流小说的发展史之中,针对小说的表现手法研究必不可少,这是内容与形式之间相互联系、紧密渗透的重要方式。

《墙上的斑点》主要讲述了小说主人公在一个较为平常的日子中,在抬头的一瞬间看到墙上的斑点,继而出现了意识世界的流动,并产生了一系列的幻觉及假想。

《墙上的斑点》作为典型的心理小说,其中人物的意识流动成为小说的绝对性主体,作者通过人物瞬间的行动印象感觉,将读者引入小说人物的精神世界。

一、《墙上的斑点》中的意识流表现的叙事视角(一)内聚焦结合零聚焦叙事视角弗吉尼亚·伍尔夫的意识流小说《墙上的斑点》,受传统现实主义小说创作的影响,其中仍保留一部分零聚焦叙述视角模式。

零聚焦叙述视角主要在传统现实主义小说之中运用,叙述者通过采用客观叙述的方式,讲述小说中的人物及情节。

意识小说之中内聚焦叙述结合着虚线穿插零聚焦文本,多数情况之下属于单纯描述的叙事状态,例如,在小说《墙上的斑点》中,“今年一月中旬,我第一次看到墙上的斑点。

为了确定今天是哪一天,你必须回忆起我所看到的。

现在我想起了炉子里的火。

一盏黄灯在我的书页上一动不动地亮着。

壁炉上的圆玻璃壶里有三朵菊花”,这段描写为小说后续的描写提供背景,并使用“墙上影子”的方式,揭示小说中文本意向的动态性,并从外部环境的讲述构建起小说意向的活动状态。

在《墙上的斑点》这部小说中,内聚焦与零聚焦相互穿插,其中偶尔也表达出一些观点,并对一些意向加以论述。

(二)不定式内聚焦叙事视角内聚焦可划分为三种形式,即固定式内聚焦、不定式内聚焦及多重式内聚焦。

固定式内聚焦为作者固定不变的采用主人公的视角观察事物,使用主人公的第一口吻叙述事物。

例如,《墙上的斑点》中,“于是我进了屋子。

他们正在谈论植物学。

我说我在Kingsway 的一所老房子的地上看到了一朵花。

我说种子主要是在查理一世统治时期种下的。

查理一世在位时人们种的是什么花?我问———(但我不记得答案了)也许是一朵长着紫色穗子的大花。

作品评述从《墙上的斑点》看伍尔夫的意识流写作特色◎史江静(西安科技大学外语学院,陕西西安710054)《墙上的斑点》以意识流的写作特色著称,主张还原生活的真实性。

本文针对这个问题分析了伍尔夫意识流创作意识、《墙上的斑点》中伍尔夫意识流写作特色的体现。

一、前言自20世纪初开始,意识流小说在西方国家盛行起来,它是在现代哲学与心理学基础上出现的一种新型小说。

然而,通常人的意识活动并不会通过不相关联的、零散的形式开展,相反则是通过一种思想流或者意识流的形式进行的。

事实上,人的意识构成包含自觉意识与无逻辑非理性意识两部分。

通常,人的以往意识能够和目前意识相互融合,从而形成一种在人的主观感觉中的时间感。

在当时的年代,伍尔夫是意识流小说的杰出代表。

然而,她并未将小说核心内容放到事件与人物关系方面,而将重点放到再现任务思想与情感等方面,从而突出环境与景物所产生的印象效果。

例如在《墙上的斑点》中,主要讲述一妇女在看到墙体上出现的模糊不清斑点之后在头脑中产生意识的过程。

二、伍尔夫意识流创作简要分析伍尔夫(1882—1941)是当时英国非常有名的小说家、散文家。

她创作的小说进一步加快了我国现代小说的迅猛发展,而她的意识流小说是其小说影响力经久不衰的主要原因。

她出生于伦敦,她的父亲是一位声望颇高的哲学家和评论家。

1912年,她与伦纳德结婚,结婚五年后她在自己的住处成立了一家出版社,为自己的写作生涯提供了极大的便利。

但是,进入30年代后,她的病情出现了恶化,坚毅的她仍然不断努力写作,往往是一部作品刚刚接近尾声就开始另一部作品的创作,但是她对自己的写作品质感到不满,后来逐渐处于沉迷状态。

《墙上的斑点》是她1915年的作品,从此她开始阐述意识流的基本观点并要求作家要注重作品的真实观和艺术观。

她提倡作家不要停留在对客观事物的描写上而要追求生活的真实。

小说家的职责就是要把那些表面上看起来即使不连贯的东西在每一个情节和细节上都给读者留下深刻的印象。

试析5墙上的斑点6中的意识流手法廖宇蓉/意识流0这个概念,最初是由美国心理学家威廉#詹姆斯提出来的。

他认为,/人的意识并不是一节一节拼起来的,用-河.或者-流.这样的比喻来描述才说得上是恰如其分0[1]335。

这股流飘忽不定,常常不符合逻辑和理性,然而它却是人的意识和精神活动的真实过程。

弗洛伊德发展了詹姆斯关于非理性和无意识的观点,肯定了潜意识的存在,并把它看做生命力和意识活动的基础。

他认为文学创作与梦一样,是为了满足被压抑的愿望,因此文学应该让读者发现真正生活的涵义,揭示人类精神中潜意识的东西。

弗洛伊德的理论为意识流大师在探索心灵活动的创作中提供了不同程度的启示。

与此同时,法国的哲学家伯格森也为意识流创作提供了理论基础。

他强调非理性直觉的重要,提出了/心理时间0的概念,认为由过去,现在,将来一条直线式的钟表时间是机械刻板的,真正的时间应该是意识与心理过程上的时间,不断交错穿梭,颠倒渗透的心理时间才是真实与自然的。

他的心理时间概念为意识流作家在小说时间安排和结构布局上的革新提供了思路。

弗吉尼亚#伍尔夫是英国意识流小说的杰出代表。

她思想锐利,反对陈旧的创作模式,呼吁小说家将关注的视角由外部世界转向意识领域,发掘人们心理上的/重要瞬间0,/将这种变化多端,不可名状,难以界说的内在精神用文字表达出来。

0[2]她一生创作了大量优秀的作品,为西方意识流小说进入全盛时期做出了重要贡献。

5墙上的斑点6(以下简称5墙6)是伍尔夫早期的一篇纯意识流作品。

叙述者/我0以墙上的一个斑点为中心,展开不同的假设,并引出无穷的缤纷思绪。

整篇小说基本上撇开了现实生活中的客观存在物,任由/我0的意识自在飘荡、无限制地流动。

它虽然是早期作品,但充分体现了伍尔夫的创作思想与理论思维,意识流技巧也非常全面,被公认为意识流作品的典范。

为此,本文就文章中的意识流表现手法进行了以下几个方面的探讨,以期对伍尔夫及其意识流创作有更深刻的认识。

浅析《墙上的斑点》中的意识流手法

姓名:孙波专业:汉语言文学学号:100140222

摘要:英国女作家弗吉利亚·伍尔夫是意识流大师,她一生都在研究意识流的创作手法和形式,注重在意识流的手法写作中能突出人物的个性。

《墙上的斑点》是她尝试具有自己风格的意识流小说的经典之作,除具有意识流小说的一般特点之外,还具有鲜明的伍尔夫的创作特色,本文就以《墙上的斑点》为例,浅析其中包含的意识流小说的写作手法。

关键词:《墙上的斑点》;意识流;蒙太奇;内心独白

伍尔夫为了变革意识流小说的写作方法进行了许多尝试,《墙上的斑点》就是她尝试中的经典之作。

她认为小说不应该只描写事物的表面,而应该从事物的表象升入到生活的真实和人物的内心世界,她称之为“这种变化多端、不可名状、难以界说的内在精神”。

《墙上的斑点》描写了小说主人公在一天无意的发现了面前的墙上有一个斑点,便以此展开了一系列的丰富联想:从这个斑点可能是一枚钉子想到以前的房主;从一个可能的花瓣想到人类的秩序;从“在某种光线下看那个点,它竟然像是突出在墙面上的。

它也不完全是圆形的”想到一座座古冢及其探险家;从一枚巨大的旧钉子的钉头想到没有尊卑秩序的世界的宁静;从“好似在大海中抓住了一块木板”想到树,想到了数的生存,最后另一个人对“我”说“然而不论怎么说,我认为我们也不应该让一只蜗牛趴在墙壁上”,到这里主人公才明白:“哦,墙上的斑点!那是一只蜗牛”。

《墙上的斑点》是伍尔夫变革后的代表作,主要具有意识流中的以下写作手法。

1.内心独白

内心独白是意识流创作中最基本也是最重要的手法,主要是通过人物独白的方式来展现人物的思想和内心活动,并且多是人物内心不易被察觉的最真实的想法。

在《墙上的斑点》中伍尔夫运用了大量的内心独白的创作手法。

可以说《墙上的斑点》整篇文章都是主人公的内心独白,除了主人公外没有任何人物,也没有其他情节。

“大约是在今年一月中旬,我抬起头来,第一次看见了墙上的那个斑点。

”伍尔夫与传统作家不同,她没用全知全能的上帝视角,从个人内心出发,通过主人公自己的感情流露来展开叙述。

作者不用第三人称的叙述方式,而采用第一人称进行写作,在大约6000字的小说的一开始, 读者便被主人公告知看到墙上有一个斑点, 于是直接进入到她的精神世界,一会儿想到主人公

所住房子的老房主,一会想到退役上校的古物收藏家,一会儿又想到惠特克年鉴.......大量的内心独白手法的使用消减了作者对作品文本的干预,使作者超离于作品之外,增加了作品的真实性。

伍尔夫描绘的不是事件本身, 而是事件在人物身上引起的种种感觉,《墙上的斑点》很好的完成了伍尔夫所提倡的小说家的“用文字表达出来,并且尽可能少羼入一些外部的杂质”的任务。

2.自由联想

自由联想是指人物在面对某一件事物的时候,突然联想到其他的人或事,人物看到的事物和联想到的事物之间都是有直接或间接的联系的。

自由联想往往没有固定的模式,它不受时间和空间的限制,因此也是读者最容易迷惑的地方。

在《墙上的斑点》中主人公第一次猜测斑点是“一只钉子留下的痕迹”时,便联想到“那一定不是为了挂一幅油画,而是为了挂一幅小肖像画——一幅卷发上扑着白粉、脸上抹着脂粉、嘴唇像红石竹花的贵妇人肖像。

它当然是一件赝品,这所房子以前的房客只会选那一类的画——老房子得有老式画像来配它。

他们就是这种人家——很有意思的人家”主人公这一系列的联想看起来似乎是天马行空,但一仔细思考就会发现他们之间是有具体的联系的。

主人公从斑点可能是一只钉子留下的痕迹而想到墙上原来的钉子,又从墙上原来的钉子想到钉子的用途——挂一幅画,接着又联想到这栋房子原来的主人的喜好,然后得出这只墙上的钉子“不是为了挂一幅油画,而是为了挂一幅小肖像画”,最后才细致的联想到这是“一幅卷发上扑着白粉、脸上抹着脂粉、嘴唇像红石竹花的贵妇人肖像。

”让人迷惑的是这一连串的联想好像对小说主题和内容没什么作用,完全就是多余的东西。

但这些“细小的、奇异的、倏忽而逝的印象”才最真实的反映了主人公当时的思绪的状态。

3.时间蒙太奇

蒙太奇(法语montage 的译音)原意为“剪接”,在电影中就是电影构成形式和构成方法的总称,简言之,便是剪辑和组合。

意识流小说和一般小说的叙述方式不同,意识流小说更注重自由和灵活性。

小说作者通过对蒙太奇手法的运用,把不同时空的画面剪切,拼接在一起使小说文本更有立体交错感。

意识流手法蒙太奇分为时间蒙太奇和空间蒙太奇。

时间蒙太奇是指在小说中的主人公的思维意识不受时间的限制,它可以在过去和未来中来回的穿梭,即同一空间的不同时间的事情;空间蒙太奇是指在小说中的一指定时间里可以展示出不同空间发生的事情,即同一时间不同空间所发生的事情。

在《墙上的斑点》中主要以时间蒙太奇为主。

在文中主人公曾认为“在某种光线下面看墙上那个斑点,它竟像是凸出在墙上的。

它也不完全是圆形的。

”并由此想到“一个起伏的小小的古冢,一个平滑的古冢,就像南部丘陵草原地带的那些古冢”接着又联想到“一定有哪位古物收藏家把这些白骨发掘出来,给它们起了名字”(现在),又有“我想知道古物收藏家会是什么样的人?多半准是些退役的上校,领着一伙上了年纪的工人爬到这儿的顶上,检查泥块和石头,和附近的牧师互相通信。

牧师在早餐的时候拆开信件来看,觉得自己颇为重要。

为了比较不同的箭镞,还需要作多次乡间旅行”(过去),最后又出现了“这个箭镞已经被收藏进当地博物馆的展柜,和一只中国女杀人犯的脚、一把伊利莎白时代的铁钉、一大堆都铎王朝时代的土制烟斗、一件罗马时代的陶器,以及纳尔逊用来喝酒的酒杯放在一起”(将来)。

在短暂的一段时间内,主人公由现在回到过去,又连接着未来,使得整个小说在时间蒙太奇的作用下变的交错朦胧,似懂非懂。

4.打破传统模式,注重人物内心意识,不重情节。

在《墙上的斑点》中没有情节,没有背景,没有时间,没有具体人物,没有冲突,作者只是抓住主人公一抬头看见墙上的斑点的一瞬间的感受和思维意识。

“大约是在今年一月中旬,我抬起头来,第一次看见了墙上的那个斑点。

为了要确定是在哪一天,就得回忆当时我看见了些什么”,接下来主人公便顺着往下想去,让自己的思维放开不受任何拘束的遨游。

当想到一部分时又马上回过头来思考这斑点到底是什么。

《墙上的斑点》一共有6次对斑点可能是什么的猜想,在经过6次的猜想之后,直到在小说的结尾处才写到:“哦,墙上的斑点!那是一只蜗牛”,到这里才真相大白。

5.打破传统的平行叙述方法,多为发射状。

在《墙上的斑点》中伍尔夫放弃了传统的意识流小说叙述方法,而开拓了一种新的围绕一点的发射状叙述法。

《墙上的斑点》整篇文章略看起来散漫无序,但是细品之后才会发现其构思慎密,结构紧凑。

作者通过主人公的6次对斑点的猜想和想象,不断地给墙上的斑点赋予新的意向,并展开丰富的联想:(1)主人公猜测斑点是一只钉子留下的痕迹,就联想到了这只钉子上挂的一定是一股贵妇人的小肖像画,想到现在这房子的以前的房主;(2)当她又觉着这斑点太大,太圆了,不想一只钉子留下的痕迹,而联想到生命的神秘和偶然性;(3)又从墙上的斑点不是一个小孔,他可能是什么暗黑色的圆形物体想到特洛伊,莎士比亚,想到了惠特克的尊卑序列表;(4)她在某种光线下看那个斑点,它竟凸出在墙上的,也不完全是圆形的而想到了古冢和那古物收藏家;(5)她想站起来弄明白墙上的斑点是她随便设想的一只巨大钉子的旧钉头,由此想到随着迷信的消失人们不再敬畏一切;(6)当主人公仔细看

着斑点时,她觉得好像在大海中抓住了一块木板,于是又想到树及树的生长。

最后故事是由另一个人来揭开谜底的“然而不论怎么说,我认为我们也不应该让一只蜗牛趴在墙壁上”。

伍尔夫的放射状的叙述方式就是以斑点为起点,以6次不同的猜想向6个不同的方向散射开来,而围绕着6次猜想的联想就填充了射线之间的空隙,最终便形成了以叙述“斑点”为圆心的一个圆。

参考文献:

1.《从墙上的斑点6看弗吉尼亚·伍尔夫的意识流写作》,国际关系学院学报,1998年第一期

2.弗吉尼亚·伍尔夫:《墙上的斑点》,黄梅译,浙江,浙江文艺出版社,2002年

3.弗吉利亚·伍尔夫:《吴尔夫读本》,吴钧燮,马爱农译,北京,人民文学出版社,2011年。