鲁迅研究的历史和现状

- 格式:ppt

- 大小:110.00 KB

- 文档页数:38

摘要鲁迅先生无论从人格到作品都是中国现代文学史中最熠熠生辉的重要组成,鲁迅先生的作品内涵深刻丰富,塑造的人物形象饱满立体,语言的风格鲜明。

作为中国文学史上一位重要的作家,鲁迅精神熏陶着一代又一代的中国青年。

本文主要分析了部编版初中语文教科书中鲁迅作品教学的现状,找出在实际教学中存在的问题,并提出了相应的教学策略。

文章内容分为三个部分,第一部分根据中华人民共和国教育部编写的2019年部编版初中语文教材,分析其中鲁迅相关作品的编选情况,并对其选文情况和助读系统进行了分析,为继后探讨实际教学中的问题提供理论基础。

第二部分对学生发放部编版初中语文教材鲁迅作品教学情况的调查问卷,对教师进行相关的访谈;通过课堂实践观察鲁迅作品真实的教学情况,并依据数据分析出教学过程当中存在的问题。

第三部分主要从学生和教师的角度分别提出一些教与学的建议和对策,希望对于今后初中的鲁迅作品教学提供一定的参考。

关键词:部编版初中语文鲁迅作品教学ABSTRACTLu Xun's works,from personality to works,are the most brilliant and important component in the history of modern Chinese literature.Lu Xun's works are rich in connotation,full of three-dimensional figures and distinctive in language style.As an important writer in the history of Chinese literature,Lu Xun's spirit edifies Chinese youth from generation to generation.This paper mainly analyzes the current situation of Lu Xun's works teaching in the junior middle school Chinese textbooks compiled by the Ministry,finds out the problems existing in the actual teaching,and puts forward the corresponding teaching strategies.The content of this article is divided into three parts.In the first part, according to the Ministry of education of the people's Republic of China's2019 edition of junior middle school Chinese textbook,the author analyzes the compilation of Lu Xun's relevant works,and analyzes the selection of articles and the reading aid system,so as to provide a theoretical basis for the subsequent discussion of practical teaching and learning problems.The second part is about the questionnaire on the teaching of Lu Xun's works in junior middle school Chinese textbook compiled by the students'Distribution Department,and the relevant interviews with the teachers.The real teaching situation of Lu Xun's works is observed through the classroom practice,and the problems in the teaching process are analyzed according to the data.The third part mainly puts forward some teaching and learning suggestions and countermeasures from the perspective of students and teachers,hoping to provide some reference for the teaching of Lu Xun's works in junior high school in the future.Key words:Ministry Edition,Junior Chinese,Lu Xun’s Works,teaching目录绪论 (1)(一)研究目的、意义和内容 (1)(二)文献综述 (2)(三)研究方法 (5)(四)研究的条件和思路 (5)一、初中语文教材中鲁迅作品概述 (6)(一)鲁迅作品的选编情况 (6)(二)鲁迅作品的教学价值 (10)二、鲁迅作品教学现状调查和结果分析 (12)(一)问卷调查说明 (12)(二)调查结果分析 (13)三、初中语文教材中鲁迅作品教学策略探究 (19)(一)学生学习鲁迅及其作品的建议 (19)(二)教师教授鲁迅及其作品的建议 (20)结语 (25)参考文献 (26)附录1 (28)附录2 (30)致谢 (31)绪论鲁迅是二十世纪重要的文学家、思想家和革命家。

国外对鲁迅散文与教学的研究情况作为中国现代文学的奠基人与开拓者,鲁迅的名字对于广大留学生群体来说是耳熟能详的,尤其以来自东邻国家——日本、韩国的学生为代表。

笔者曾经连续两个学期为青岛大学汉语言学院汉语言专业四年级学生及语言系302班(也即学习汉语达两年半以上)的外国学生开设“中国现代文学专题”课程,每当问及留学生们所了解的中国现代作家,鲁迅是提名率最高的。

这既证明了鲁迅在东亚国家的巨大影响力,同时也反映出外汉语教学界对于鲁迅及鲁迅作品的重视程度,如果没有一代代汉语教师对鲁迅及其作品的热情推介与认真教学,恐怕难以在留学生脑海里留下如此深刻的印象。

这同时也证明,鲁迅笔下纯熟精粹的白话,足资成为对外汉语学界培养学生书面语写作及文学作品阅读的典范文本。

因此,考察鲁迅作品与对外汉语教学的关系,研究留学生对鲁迅作品的接受程度,既有利于我们更好地进行汉语教学,也有助于推动鲁迅为更多海外读者所接受。

鉴于此,笔者将重点从鲁迅作品在对外汉语教材中的运用、鲁迅作品在留学生教学中的优势和难点等角度,考察鲁迅作品在当前对外汉语教学中的运用状况。

一鲁迅作品在对外汉语教学中的运用1鲁迅作品在对外汉语教材中的分布情况考察鲁迅的作品语言形式丰富,思想内涵深刻,其时代背景远离留学生的实际生活,留学生若无较高的汉语水平和较长时期的学习,是无法理解鲁迅作品的。

也正因于此,鲁迅的作品更多集中在高级对外汉语教材中。

如近几年最为流行的、由马树德先生主编的《现代汉语高级教程》(北京语言大学出版社),在三年级上册中的第十课为鲁迅的《药》,下册第十课为《祝福》;在四年级上册的第九、第十为《阿Q正传》。

值得一提的是,上述课文的排序均在课本的最后,足以证明在教材编辑者看来,鲁迅作品对于高年级留学生而言依然具有一定难度,必须在广泛接触各类文体、掌握相当的书面语写作方法的基础上,才能较好地理解和学习。

2留学生对鲁迅作品的心理接受程度分析在笔者为高年级留学生讲授“中国现代文学专题”课程的过程中,曾经以命题作文《我看鲁迅》的方式,专门调查了留学生们对鲁迅的接受心理,认为基本上可分为以下三种类型:(1)畏难型对少数留学生而言,不经过教师的细致讲解,直接阅读鲁迅的作品,是非常困难的。

摘要摘要论及1930年代的“鲁迅形象”言说,当前学界大多聚焦于“左翼鲁迅”,“文学鲁迅”或“启蒙鲁迅”等几种范式。

以上的鲁迅形象偏重知识分子对鲁迅的认知,而忽略了大众传媒对于鲁迅形象的塑造。

本文选取了历史悠久,发行量大,刊登鲁迅新闻轶事众多的上海小报为样本,详细探讨了同时代之人对“民间鲁迅”形象的建构和阐释。

经过研究发现,在1930年代,除了“经典鲁迅形象”外,商贩、车夫、店员、女明星、小报文人等群体口中的“鲁迅”则成为另一种非严肃、非精英的文化符号。

这些边缘群体将关注中心从“社会”转向“个体”,从“精神领域”转移到“生存领域”。

“民间鲁迅言说”的出现不仅补充完善了“鲁迅言说”的现有格局,同时也映衬出价值诉求、文化生态的多元局面。

对此本文分为三个部分展开论述:第一章,探究三十年代的“民间鲁迅形象”是从何而来,以及是在怎样的历史语境下生成的。

重点分析了在商业经济繁荣、政治舆论扩大、社会文化下移的历史语境下,市民群体对“鲁迅形象”的消费和利用。

这其中包括“消费对象”的选择、“消费策略”的运用调整以及“消费结果”的最终呈现。

进一步揭示经济生活的民间化、社会利益的多元化和城市文化的多样化是如何以“鲁迅形象”言说的形式,恰如其分地出现在30年代的民间群落里。

第二章,通过大量的史料考据,呈现三十年代上海小报中的“民间鲁迅”的形象特点,以及其与我们过去了解的“鲁迅形象”有何不同。

论文关注的中心是“民间鲁迅”言说背后的价值取向和意识形态的多样诉求,从而进一步呈现出一种与学术及权力中心话语相对立的“边缘话语”或“私人话语”。

第三章,对1930年代“民间鲁迅”的挖掘,其目的不仅仅在于形象的呈现,更在于与传统的鲁迅言说间的补充完善和相互作用。

从与“左翼鲁迅”言说的关系来看,“民间鲁迅”的出现一方面打破了固有思维,展现了30年代鲁迅建构的多种方式,警醒我们要对教条主义和公式主义话语保持理性和冷静审视的态度。

但另一方面也正是因为“左翼鲁迅”形象的诞生,从官方的立场奠定了鲁迅在中国现代文学史上的突出地位,避免了对鲁迅崇高性的消解。

《现当代文学思潮》教学大纲适用专业:汉语专业课程性质:专业必修课学时数:24大纲执笔人:刘梦琴一、课程定位和目标课程定位:现当代文学思潮”是一门研究“五四”文学革命以来中国文学思潮发展演变进程的专业基础课程。

该课程在函授汉语专业的人才培养中占有重要地位,主要系统学习“五四”文学革命以来中国文学思潮发展演变的进程,阐明中国文艺运动和文艺思潮内在的兴衰规律和影响。

课程目标:本课程主要按照中国现当代文学思潮的发展史分为六章:第一章二十年代文学思潮;第二章三十年代文学思潮;第三章四十年代文学思潮;第四章建国后政治化文学思潮;第五章新时期文学思潮;第六章世纪交替时期的文学思潮。

本课程以文学思潮的发展线索安排教学,讲授各个时期形成的重要和主要的文学思潮、文学思想,及其历史和文化背景,基本理论主张和实践主张,文学史贡献和局限以及借鉴意义。

二、课程教学内容和基本要求(一)二十年代文学思潮(4学时)教学重点、难点教学重点:文学革命的发生与发展,大量的文学社团的涌现。

教学难点:各种文学思潮发生的背景以及文学思潮的变动对文学创作的影响。

教学内容和基本要求教学内容:1、“五四”新文化运动的兴起与发展2、“五四”启蒙主义文学思潮的主张和实践3、文学研究会的文学思想4、创造社的文学思想5、鲁迅的文学思想基本要求:本章主要是介绍从1917——1927年间的文学运动和文艺思潮,学生应全盘了解在这一阶段出现哪些文学思潮,对现代文学的创作有什么样的影响,了解在现代文学阶段所受的外来影响。

在此基础上理解现代文学的现代性,重点掌握文学革命的发生与发展对中国文学的影响,以及这一时期出现的主要的社团流派,它们对现代文学的重要贡献。

考核的主要知识技能:新文化运动的开始;文学革命的发生与发展;文学研究会的文学思想;创造社的文学思想;鲁迅的文学思想。

(二)三十年代文学思潮(4学时)教学重点、难点教学重点:瞿秋白的文学思想;现代主义流派的文学思想;京派作家的文学思想。

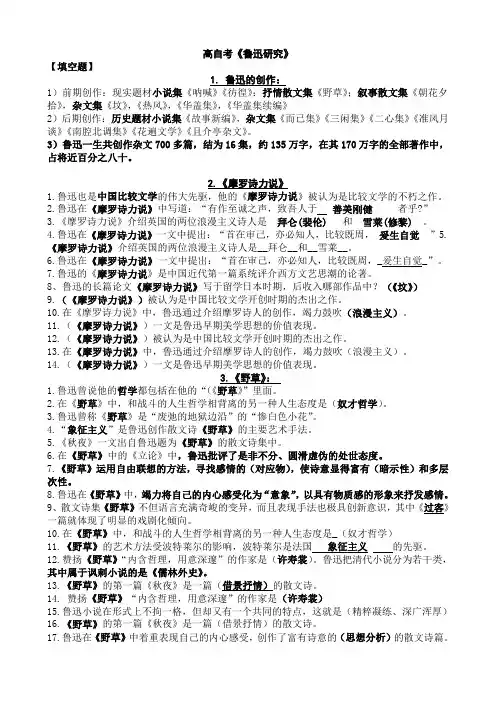

高自考《鲁迅研究》【填空题】1. 鲁迅的创作:1)前期创作:现实题材小说集《呐喊》《彷徨》;抒情散文集《野草》;叙事散文集《朝花夕拾》,杂文集《坟》,《热风》,《华盖集》,《华盖集续编》2)后期创作:历史题材小说集《故事新编》,杂文集《而已集》《三闲集》《二心集》《准风月谈》《南腔北调集》《花遍文学》《且介亭杂文》。

3)鲁迅一生共创作杂文700多篇,结为16集,约135万字,在其170万字的全部著作中,占将近百分之八十。

2.《摩罗诗力说》1.鲁迅也是中国比较文学的伟大先驱,他的《摩罗诗力说》被认为是比较文学的不朽之作。

2.鲁迅在《摩罗诗力说》中写道:“有作至诚之声,致吾人于善美刚健者乎?”3.《摩罗诗力说》介绍英国的两位浪漫主义诗人是拜仑(裴伦) 和雪莱(修黎)。

4.鲁迅在《摩罗诗力说》一文中提出:“首在审己,亦必知人,比较既周,爰生自觉”5.《摩罗诗力说》介绍英国的两位浪漫主义诗人是__拜仑__和__雪莱__。

6.鲁迅在《摩罗诗力说》一文中提出:“首在审己,亦必知人,比较既周,_爰生自觉_”。

7.鲁迅的《摩罗诗力说》是中国近代第一篇系统评介西方文艺思潮的论著。

8、鲁迅的长篇论文《摩罗诗力说》写于留学日本时期,后收入哪部作品中?(《坟》)9.(《摩罗诗力说》)被认为是中国比较文学开创时期的杰出之作。

10.在《摩罗诗力说》中,鲁迅通过介绍摩罗诗人的创作,竭力鼓吹(浪漫主义)。

11.(《摩罗诗力说》)一文是鲁迅早期美学思想的价值表现。

12.(《摩罗诗力说》)被认为是中国比较文学开创时期的杰出之作。

13.在《摩罗诗力说》中,鲁迅通过介绍摩罗诗人的创作,竭力鼓吹(浪漫主义)。

14.(《摩罗诗力说》)一文是鲁迅早期美学思想的价值表现。

3.《野草》:1.鲁迅曾说他的哲学都包括在他的“(《野草》”里面。

2.在《野草》中,和战斗的人生哲学相背离的另一种人生态度是(奴才哲学)。

3.鲁迅曾称《野草》是“废弛的地狱边沿”的“惨白色小花”。

鲁迅传记写作的历史回顾(四)鲁迅传记写作的历史回顾(四)→杂文参考→鲁迅传记写作的历史回顾(四) 2000-11-14思想境界张梦阳五、8 、90年代之交的再次繁荣经过80年代中期的积淀和沉思,鲁迅研究随着思想解放运动的进一步开展,朝着个性化、多样性的方向前进,8 、90年代之交再次繁荣,又出现了5 种新写和3 种修订的鲁迅传记以及唐的前10章未完稿。

依次是:林贤治著的《人间鲁迅》。

这套书共有三部,由花城出版社出版。

第一部《探索者》,17万字,1986年9 月印出;第二部《爱与复仇》,30万字,1990年1 月印出;第三部《横站的士兵》,30万字,1990年5 月印出。

1998年3 月又分上、下两部再版重印。

全书一共77万字,比以前的鲁迅传都长。

书名为《人间鲁迅》,用意很明确,就是要把鲁迅从“天上”拉回“人间”,因为“鲁迅是‘人之子’,人所具有的他都具有。

正因为他耳闻了愚妄的欢呼和悲惨的呼号,目睹了淋漓的鲜血和升腾的地火,深味了人间的一切苦辛,在他的著作中,古老而艰深的象形文字才会变得那么平易,那么新鲜,那么富于生命的活力。

”而该书正是以散文的抒情笔调,富有诗意地描写了鲁迅这位“人之子”在创作、社交、婚姻、爱情、友谊等不同层面的人间感受与心灵历程。

作者本身就是一位诗人,他善于运用沉郁凝重的诗笔,描绘出一幅幅扑朔清远、深蕴淡出的画面,变幻出一个个腾挪摇曳、蕴藉深厚的意境,通过这些生动形象的画面和意境表现了作者对鲁迅人格与思想的独特理解。

可以说,在文学性上,《人间鲁迅》超越了以前的鲁迅传记。

然而,作者并不把文学性放在最重要的位置,他在给笔者的一封信中说:“说实在话,我对于‘文学性’这东西并不重视的。

对于鲁迅这样一个中国几千年才出现的第一个叛逆的天才,我希望能写出一点关于他的本质的东西。

”什么“本质的东西”呢?就是鲁迅的独立的哲学品格。

在第一部中,林著就着力突出强调这种品格:“一个同世俗世界联系那么紧密的人,即使苦难熬练出了一种哲学气质,也不可能把他变成纯粹思辨的哲人。

鲁迅小说中的农民形象研究201109级汉语言文学专业山西临汾广播电视大学学习中心计慧1 研究的背景及意义小说是通过刻画人物形象来反映现实,而鲁迅先生的小说尤以塑造人物形象见长,通过他的笔触,展现给世人的是旧中国农民的生活遭遇和精神病苦,吟咏出的是对旧生活的不满和对新生活的追求和渴望,从而提出改造国民性,改良民主社会的深刻思考。

其作品凝聚着对中国命运出路的深刻的思考,表现了对人民解放和社会改革道路的执着追求。

本位还通过对鲁迅笔下农民形象的深入解读,剖析鲁迅小说中农民形象对现代农村建设的影响和意义。

2 研究方法本篇论文从鲁迅作品的一系列生活在社会最底层的农民形象分析入手,从他们辛酸和悲苦的生活表象中剖析麻木、愚昧而扭曲的灵魂,揭示了疗救国民精神的必要性。

通过对鲁迅小说中的农民形象与当代作家笔下的农民形象相比较,深入剖析农民进步之于当代社会的意义。

第一部分鲁迅小说中的农民形象揭示出的国民劣根性和弱点。

一、迷信愚昧的柳妈迷信愚昧者柳妈,是一个对鬼神虔信的劳动妇女形象。

她是一个“善女人”、“吃素,不杀生的”。

然而,柳妈的因果报应谬说却给祥林嫂带来精神上的莫大威胁,给她增添了更大的新的痛苦。

她向祥林嫂渲染地狱的恐怖,并非由于她心地歹毒,而是出自她对鬼神的虔信。

在迷信愚昧的柳妈看来,祥林嫂在抵抗生活中的不幸时,没有真的死去,而活了下来是“不合算”的,再嫁以后才死,在阴间的苦痛更大。

在封建迷信思想的熏陶下,柳妈认为被迫再嫁的祥林嫂是犯了罪的,为免死后受苦,应该赎罪。

被压迫者对旧传统、旧观念的相信和奉行,实际上起着加深自身苦痛,维护封建统治的作用,这是最触目惊心的,也是鲁迅最忧愤的地方。

二、逃避现实的阿Q在鲁迅刻画的农民形象中,逃避现实者阿Q的形象,是一个经得起时间考验。

阿Q的生活道路,虽然并不是当时所有农民共同的生活道路,但就其悲惨遭遇来看,阿Q的受压迫、受剥削、被愚弄的命运,却是广大农民所共有的。

有压迫就应该有反抗,但是,阿Q的性格却使他的所谓反抗,通过扭曲的形式表现出来。

《现当代文学思潮》教学大纲适用专业:汉语专业课程性质:专业必修课学时数:24大纲执笔人:刘梦琴一、课程定位和目标课程定位:现当代文学思潮”是一门研究“五四”文学革命以来中国文学思潮发展演变进程的专业基础课程。

该课程在函授汉语专业的人才培养中占有重要地位,主要系统学习“五四”文学革命以来中国文学思潮发展演变的进程,阐明中国文艺运动和文艺思潮内在的兴衰规律和影响。

课程目标:本课程主要按照中国现当代文学思潮的发展史分为六章:第一章二十年代文学思潮;第二章三十年代文学思潮;第三章四十年代文学思潮;第四章建国后政治化文学思潮;第五章新时期文学思潮;第六章世纪交替时期的文学思潮。

本课程以文学思潮的发展线索安排教学,讲授各个时期形成的重要和主要的文学思潮、文学思想,及其历史和文化背景,基本理论主张和实践主张,文学史贡献和局限以及借鉴意义。

二、课程教学内容和基本要求(一)二十年代文学思潮(4学时)教学重点、难点教学重点:文学革命的发生与发展,大量的文学社团的涌现。

教学难点:各种文学思潮发生的背景以及文学思潮的变动对文学创作的影响。

教学内容和基本要求教学内容:1、“五四”新文化运动的兴起与发展2、“五四”启蒙主义文学思潮的主张和实践3、文学研究会的文学思想4、创造社的文学思想5、鲁迅的文学思想基本要求:本章主要是介绍从1917——1927年间的文学运动和文艺思潮,学生应全盘了解在这一阶段出现哪些文学思潮,对现代文学的创作有什么样的影响,了解在现代文学阶段所受的外来影响。

在此基础上理解现代文学的现代性,重点掌握文学革命的发生与发展对中国文学的影响,以及这一时期出现的主要的社团流派,它们对现代文学的重要贡献。

考核的主要知识技能:新文化运动的开始;文学革命的发生与发展;文学研究会的文学思想;创造社的文学思想;鲁迅的文学思想。

(二)三十年代文学思潮(4学时)教学重点、难点教学重点:瞿秋白的文学思想;现代主义流派的文学思想;京派作家的文学思想。

篇一:鲁迅散文研究报告doc爱得深挚痛得深沉-------------鲁迅散文情感研究摘要:鲁迅的散文是其自家道中落后弃医从文,投身革命文学创作,成为精神界斗士,改造国民性整个过程的心路历程和内心情怀的在现,这条道路充满荆棘艰险,鲁迅孤独迎战,没有并肩战斗相互激励的精神战友,有的只是麻木愚弱在黑色铁屋中沉睡的国民,鲁迅因清醒而痛苦,因孤独而绝望,然而这样的精神的折磨与黑暗势力的压迫威胁并没有压倒鲁迅,鲁迅仍坚持着自己的理想,以大爱驱散孤独,以斗志反抗绝望,在寂寞中剖析自我,在清醒中匕首投枪,在怀疑中求索真理,在痛苦中找寻新的希望。

磨难带给他彷徨怀疑后的清醒,带给他久经沧桑后的睿智,带给他痛苦绝望后的希望,也带给我们一个千锤百炼永不倒的精神的战士。

正文:渗透鲁迅批判精神、立人思想和内心情怀,并对现世影响最深的文学作品分三类:小说、杂文、散文,鲁迅的小说我们在初中三年已经有了或深或浅的了解,小说集《呐喊》、《彷徨》中鲁迅对于封建思想制度禁锢毒害下民众麻木状态的深刻同情和尖锐批判带给无数文学革命者、有志青年甚至普通民众的震撼和影响在这里我不想细说,鲁迅的杂文相较于散文更富有战斗性,文笔也更犀利、更无情,是鲁迅改造国民性决心与历程的写照,《且介亭杂文》等杂文集无不笔锋直指封建专制制度思想,一方面批判无爱世界的冷漠、批判专制思想的毒害、批判帮闲文人的虚伪、批判保古思想的腐朽守旧,另一方面又为争取突破封建牢笼的革命猛士鼓舞斗志、呐喊助威,为怀揣理想、意气风发的青年指引方向、注入希望,勉励青年树立泥土精神,成为社会的栋梁,鲁迅的杂文的确是其思想的精髓,有破有立,目标明确,意志坚定,真仿佛战场上的斗士,然而我以为鲁迅的杂文专注于思想的阐释,笔锋犀利,行文紧张,不似散文般从容舒缓,且字里行间中充斥的绝望让让你压抑,于是转而选择了散文。

鲁迅的散文更倾向于对内心情感的表达,有寂寞,亦有温情;有绝望,亦有希望;在寂寞的痛苦中饱受煎熬;在寂寞中反抗绝望;在童年的记忆中汲取温情;亦在自我剖析中重新找回希望。

鲁迅的作品反映了中国历史和现实中的各种矛盾冲突,代表了中国文学的最高水平和精华。

鲁迅作为中国现代文学史上的巨匠,他的作品不仅具有文学价值,更是对中国历史和现实中各种矛盾冲突的批判和反思。

他的作品不仅代表了中国文学的最高水平和精华,也是中国现代思想启蒙的杰出代表。

鲁迅的作品中,反映了中国历史和现实中的各种矛盾冲突,其中最突出的就是民族矛盾。

《阿Q正传》中,阿Q是个民间小人物,他在生活中受到了汉族人的歧视和侮辱,引发了他内心的仇恨和不安全感。

鲁迅通过对阿Q的关注,揭示了中国社会中存在的民族矛盾,以及中华民族的弱点和危机。

这种矛盾不仅是社会和经济方面的,还存在于人们的思想和价值观念中,阻碍了中国社会的进步和发展。

在《狂人日记》中,鲁迅更是针对中国文化传统进行了批判和反思,指出了中国文化中的人性扭曲、政治迷信等问题,呼吁民众走出传统思维束缚,追求自由和进步。

此外,鲁迅的作品中还反映了社会阶层、思想、文化等各个方面的冲突。

在《故事新编》中,鲁迅用尖锐的语言讽刺了社会上虚伪的市侩和深厚的封建等级制度,探究出现当时中国社会中的深层次矛盾。

这些矛盾冲突其实围绕着人的生存和发展问题,揭示了中国现代社会的种种不合理、不正常、甚至不人道的现象。

在鲁迅笔下,这些矛盾冲突不是单纯的抨击和批判,而是带有深刻的历史思辨和哲学探讨,更能代表中国现代文学的最高水平和精华。

鲁迅的作品,不仅反映了历史和现实中的矛盾冲突,更是赋予了文化的思考和个人的追求。

他的作品批判现实,阐述道义,意味深长,富有启示,值得当代中国读者深入阅读和思考。

背景:随着近代中国的开放和西方文化的冲击,中国社会出现了巨大的变革。

传统文化的束缚逐渐被削弱,对西方文明的接受和学习也随之增加。

然而,这一过程并不平稳、顺畅,各种思想、文化、社会矛盾不断涌现。

在这样的背景下,鲁迅的作品应运而生,他的小说、散文、杂文等作品,不仅深刻地反映了当时中国社会中存在的各类矛盾冲突,更向人们展示了一种新的思想解放和文化表达的方式。

七十年来域外学者《边城》研究述评《边城》是中国作家鲁迅一部具有划时代意义的短篇小说集,发表于1918年,该作品以其突出的社会主义特点,具有深远的影响和意义。

《边城》的研究有着悠久的历史,自从20世纪以来,就有大量的国内外学者通过深入细致的研究,重新揭示了这部作品本身独特的文学特征及其对中国当时社会的重要影响。

这篇文章将以此为背景,系统地回顾了过去70年来,域外学者对《边城》的研究述评,并对其中的不同角度和观点进行评价。

第二段:20世纪30年代,英国学者A.R. Orage以《鲁迅:边城研究》一书开启了对《边城》的研究,他深入分析了作者的思想构成,并提出了“以下六种原则:以鲁迅自己的立场作为基础;研究作品本身及其思想观念;比较鲁迅与中国历史;比较鲁迅与外国文学;重视鲁迅的文学体裁;以及重视鲁迅自己所撰写的书籍”。

这本书不仅提供了一个框架,指导今后对《边城》的深入研究,也为外国学者提供了一个应用国内外学术研究的参考。

第三段:19世纪20年代,日本学者松本定次的《鲁迅文学哲学论》一书,对《边城》的影响进行了深入探讨。

松本定次认为,《边城》不仅提出了中国文学的新方向,而且表达了鲁迅用创造性的实验性思维来解决日常生活中的具体问题。

这本书从更广泛的角度,分析了《边城》所呈现出来的社会、政治、文化相互交织的现实状况,还指出了作品中主题观念和文学语言的独特性。

第四段:19世纪90年代,美国学者冯和《鲁迅的边城》一书,反思了《边城》的几个外国评论家所提出的话题,如“鲁迅在中国文学发展中的地位”和“关于边城作为对现代文明影响的反映”等,并对历史、文化、政治和社会背景做了深入剖析,指出了鲁迅准确把握了社会现实问题的新颖创新性,并展示了他文学成就的本质原因。

第五段:21世纪初,日本学者伊藤英司的《边城:新时代的记忆》一书研究了《边城》作者对国家现实的反映,他认为《边城》的作者鲁迅,用一种独特的视角和文学语言,把每个人的生活故事,表现成一种有着思想价值的精神形态。

文献综述题目:鲁迅小说国民性研究综述学生姓名:刘晓燕学号:110105011专业:对外汉语2013 年11月鲁迅小说国民性研究综述前言鲁迅作为一名封建斗士,他笔下的国民性一直是热议的话题。

上个世纪以来,许多学者从不同的方面对鲁迅笔下的国民性进行探究,想从中找出国民性内在的涵义,并指出其对当代的现实意义。

本文对学界就鲁迅小说中国民性问题的相关研究进行整理、归纳,并试图从中找寻目前研究中的不足,为今后的进一步探究提供方向。

一鲁迅生平简介鲁迅(1881~1936年),现代文学家、思想家、教育家、革命家。

原名周樟寿,后改名周树人,字豫才,浙江绍兴人。

1902年去日本学医,后弃医从文,希望用以改变国民精神。

1909年,翻译《域外小说集》,介绍弱小民族文学。

1918年5月,第一次用“鲁迅”的笔名,在《新青年》发表中国现代文学史上第一篇白话小说《狂人日记》,彻底揭露了封建礼教的“吃人”的性质,奠定了新文学运动的基石。

参加《新青年》杂志工作,成为“五四”新文化运动的伟大旗手。

1921年发表了中篇小说《阿 Q正传》。

1930年起,先后参加中国自由运动大同盟、中国左翼作家联盟等。

先后参与主编了《莽原》《语丝》等文艺期刊。

陆续创作出版了《呐喊》《坟》《热风》《彷徨》《野草》《朝花夕拾》《华盖集》《华盖集续编》等专集,表现出爱国主义和彻底的革命民主主义思想。

编著《中国小说史略》《汉文学史纲要》《唐宋传奇集》《小说旧闻钞》等。

二鲁迅国民性的研究状况关于国民性的定位问题,陈鸣树认为:在研究鲁迅国民性问题的思想时,首先要确定国民性的实质是什么。

国民性就是民族性,它是一个大于阶级性的概念。

是指不同阶级处于同一民族因而形成的某些思想行为、风俗习惯、心理素质、性格特征等方面的共同的东西。

[1]王瑶先生在纪念鲁迅诞生100周年大会时发表专文《谈鲁迅的改造国民性思想》中进一步阐明:所谓改造国民性,包括两方面的内容,一方面是揭露和批判国民性的弱点,一方面是肯定和发扬国民性的某些优点,虽然他对国民性问题认识的深度和侧重点前后期有所不同,但这两个方面的内容无论前期或后期都是存在的。

鲁迅的思想和作品抵制封建整体和帝国主义文化殖民的侵略,具有强烈的爱国主义精神。

鲁迅是中国现代文学的巨匠之一,在他的作品和思想中,我们可以看到他对封建制度和帝国主义文化侵略的深刻反思,同时也表现出了他强烈的爱国主义精神。

本文将从鲁迅的思想和作品两个方面来论述。

一、鲁迅的思想与抵制封建整体、帝国主义文化殖民的侵略息息相关鲁迅的思想关注于中国社会的现状,他深刻地反思了封建社会对中国社会的影响,并认识到帝国主义对中国的文化殖民所造成的危害。

他通过文学作品对社会现象进行反思,严正指出了中国过去的残酷历史,对于中国现状的分析,实为精彩绝伦。

鲁迅认为,封建制度是中国社会的根本问题,其极权立场和压迫性质制约了中国社会的进步和发展。

封建社会的特点是阶级压迫和保守,剥夺了人民的自由和权利,不利于人们的思想解放和社会进步。

而帝国主义则是中国现代化发展及民族繁荣的一个重大威胁。

帝国主义弱化了中国的文化和凝聚力,加剧了中国社会的分裂和矛盾。

为应对封建制度和帝国主义的加强对中国社会的影响,鲁迅提出了一些思想和主张:首先,他认为中国需要独立和团结。

中国社会需要反对外来势力的入侵和封建制度的疯狂压迫,堵塞侵略者侵入中国社会的漏洞和防止中国文化的被外来文化所污染;其次,他倡导对知识分子的质疑。

鲁迅批评一些知识分子自我放纵,阻碍了东西文化的交流和同化,损害了中国社会整体和个人的利益;最后,鲁迅认为中国需要走向现代化与民主,促进中国社会自由开放,引导中国社会对现实进行反思和创新。

二、鲁迅的作品展现强烈的爱国主义精神在鲁迅的著作中,反封建、反帝国主义,强烈的爱国精神在无处不在。

他的小说、杂文、散文都深刻地反映出了中国现状的愚昧和落后,同时也展示了民族精神的奋发和民族情感的强烈燃烧。

对于鲁迅来说,爱国并不是无原则的。

他的爱国精神始于对民族利益的考虑。

在他的著作中,常出现一些用以反对封建压迫和帝国主义侵略的意象,比如“炮灰”、“匍匐在地”这样的描写,这一反抗的形象正是鲁迅深刻人心地表达出对民族抗争精神的强烈呐喊。