贝多芬 第5交响曲 命运 低音铜管乐器 分谱 Alto Tenor Bass Trombone

- 格式:pdf

- 大小:870.11 KB

- 文档页数:12

贝多芬第五交响曲之《命运》中文名称:第五号交响曲(贝多芬第五交响曲《命运》最佳版本)英文名称:Symphony 5资源类型:APE作曲:贝多芬 LUDWIG VAN BEETHOVEN(1770-1827)[/版本:Kleiber 克莱伯乐队:维也纳交响乐团地区:德国语言:德语专辑介绍:1983年第一位、1987年被挤落第二位、此回再度夺回王座,小克菜伯此版赃力依然不衰,以22点的优异表现,遥遥领先第二位的福特文格勒版(6点),报了1987年的一箭之仇。

小克莱伯一气呵成的速度感,令听者浑身爽快,此曲的诠释完全得到乃父真传,而且青出于蓝更胜于蓝。

灵动的节奏运筹,更是本版得以久听不辍的关键。

这是克莱伯惊世骇俗之作。

克莱伯/维也纳爱乐的「命运」,自1975年以来,被全世界爱乐人仕供奉为最有格的伟大演奏。

刺激、诗意、动态起伏、布局无一不臻完美境界。

第七也含有相同的特质,爆炸之强劲达到暴力之边缘,急激的冲刺不在表面光辉上散发,内心深处的暗涌狂潮,却带哑灰色。

送葬进行曲是出悲剧,终章胜利的热舞节奏也是带愤怒的。

历史上好少第七的唱碟演得如此激动震撼,我们禁不住一次复一次地被克莱伯鲜烈的创意所震慑。

Carlos Kleiber 卡洛斯?克莱伯德国指挥家。

1930年7月3日出生于柏林。

父亲是著名指挥家埃里希?克莱伯(Erich Kleiber)。

早年随家庭迁居阿根廷,并在那里成长。

由于老克莱伯并不希望儿子成为音乐家,小克莱伯20岁才开始学习指挥。

1954年在波茨坦(Potsdam)首次登台指挥演出轻歌剧,1956年在杜塞尔多夫指挥德国歌剧。

随后的8年任职于苏黎世歌剧院。

1966年与斯图加特沃坦伯格国家歌剧院签约。

1968年起担任慕尼黑歌剧院客席指挥。

1974年首次在拜罗伊特音乐节指挥《特里斯坦与伊索尔德》,获得巨大成功,从此跻身世界一流指挥家的行列。

克莱伯为人不事张扬,一向不接受长期聘任,演出活动和录音也不多,他不像卡拉扬那样广泛,一生只钻研少数曲目,但依然得到极高的评价。

贝多芬《c小调第五交响曲》“命运”Op.67第一乐章贝多芬的《c小调第五交响曲》(Symphony No. 5 in C minor, Op. 67)(命运交响曲/Fate Symphony),是贝多芬的交响曲中最为著名、最富于人性光辉的作品之一。

这部史诗性的作品于1808年12月22日在维也纳皇家剧院的音乐会中首演,由贝多芬亲自指挥。

首演时的环境与条件很不理想,管弦乐队的演奏颇令人失望。

此外,时逢隆冬,当时演奏厅极冷,加之整个演出时间太长(包括第六交响曲和第四钢琴协奏曲等,时长达4小时),观众都感觉疲劳不堪。

所以整场音乐会没有引起太大的反响。

不过一年半之后,在另一场音乐会上,《命运交响曲》却引起了热烈的回应和赞美。

从此,此曲声望日隆,演出次数之多,可谓“交响曲之冠”《命运交响曲》的构思、创作周期是比较漫长的。

早在1804年《第三(英雄)交响曲》脱稿之际,贝多芬就已开始构思创作《第五交响曲》,花了五年的时间推敲酝酿,才得以完成。

那时,他已写过“海利根施塔特遗书”,他的耳聋已完全失去治愈的希望,他热恋的情人成了加伦堡伯爵夫人,同一时期,拿破仑战争爆发,奥地利政治动荡,1805年拿破仑的部队占领了维也纳,上演惊心动魄的“屠杀和战争的历史”,所有这些苦难排山倒海袭来,然而贝多芬并没有过多地沉湎于既定的上天赋予的苦难,而是病去如抽丝般挣扎着,发出不妥协的命运的最强音,此时三十多岁的贝多芬有如神来之笔,展开了一次次不可思议的旺盛的创作高潮,留给人类宝贵的精神财富,成为吞吐日月、雄狮般的王者。

《第五交响曲》是一首英雄意志战胜宿命论、光明战胜黑暗的壮丽凯歌。

我们惊奇于贝多芬的开门见山,在没有任何提示与拐弯抹角下,四声沉重的和弦音,“命运”主题直扑而来,贝多芬说:“命运在敲门”,从而激起浪卷千层雪。

滴水石穿的坚韧,凭着声音与乐感的记忆,各种矛盾冲突、对抗的力量倾注在音符中,呈现千钧一发的危情与紧张。

“命运”这个主题是指当时令人窒息的德国封建社会,贝多芬以呼风唤雨撒豆成兵之强势还击,勇往直前的精神贯穿作品始终,在苦涩与粗犷的斗争中使人感受到一种天地为之色变、无可言喻的感动与震撼。

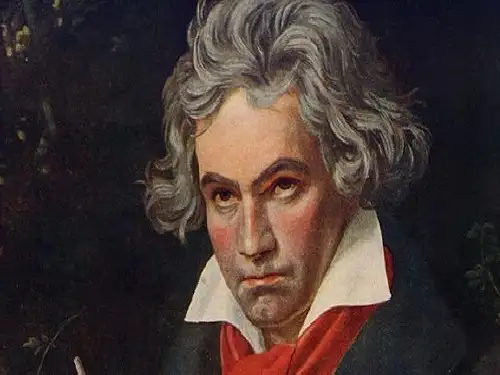

贝多芬c小调第五交响曲命运的赏析贝多芬c小调第五交响曲命运的赏析1770年12月16日出生于德国伯恩,同时,也出生在一个音乐世家。

他祖父是科隆选侯的宫廷歌手和乐长,父亲也是选侯的宫廷歌手,因此,他父亲也很希望他走上音乐的道路,甚至想把他培养成莫扎特式的神童。

贝多芬在他四岁的时候,就被父亲强迫学习小提琴和钢琴,八岁的时候就开始公开表演。

父亲为了实现他对儿子的期望,聘请管风琴师C.G.内费做指导,贝多芬也因此开始学习巴-赫等德国大师的作品,在这个过程中,他真正认识到了德国的民族音乐,并在这个过程中慢慢形成了自己的风格。

贝多芬的一生,可谓是饱受痛苦,甚至可以说,怎一个“悲”字了得。

四岁时开始,就受到父亲魔鬼式的训练,失去了童年的天真烂漫。

1787年在维也纳,遇到了自己从小就崇拜的偶像,莫扎特。

他在大键琴上演奏了一会后,向偶像莫扎特要了个主旋律进行即兴演奏,这次的演奏很成功,莫扎特也听得兴致勃勃,并当场对其他地音乐对这个新人大加赞赏:“这个年轻人有一天会在世界哈桑留下英名。

”后来,也应了莫扎他所言,贝多芬很快就成名了。

本以为是先苦后甜,在童年遭受了那么多的“苦难”,贝多芬应该享受下一丝甜意,可是悲剧就在这个时候产生了。

在贝多芬的名声越来越大的时候,他发现自己的耳朵却在慢慢的变聋。

这对一个音乐家来说,是一个致命的打击,没有耳朵的音乐家,就像离开水的鱼。

谁会去听他的作品,但是贝多芬没有像命运屈服,在自己完全失聪的情况下,创作了《命运》,正如他这首曲子表达的意思一样:“我要扼住命运的咽喉,他不能使我完全屈服”。

本文将着重分析他的《C小调第五交响曲》命运的创作及演奏。

一、创作背景1804年,贝多芬的《第三交响曲》(英雄)完成,标志着他的创作进入了一个新的阶段。

由于长期受海顿和莫扎特的影响,贝多芬的作品或多或少的都带着他们的影子,《第三交响曲》的创作,无论在思想上还是艺术上,都摆脱了海顿和莫扎特的影响,实现了一大飞跃。