海水贝类增养殖技术

- 格式:doc

- 大小:45.00 KB

- 文档页数:3

2018.5三门县是海水养殖大县,拥有海水围塘养殖面积8万多亩,养殖模式以虾蟹贝立体生态混养为主,该种模式充分利用了混养生物学原理,通过将不同食性、不同摄食方式和不同栖息习性的种类放养在同一水体中,达到了充分利用水体空间、饵料资源的目的,在优化池塘生态结构、加强池塘物种多样性、提高抵御外来干扰能力等方面都发挥了重要作用。

但是养殖过程中由于清塘消毒不彻底、养殖密度不断升高及不科学的养殖管理方法等原因,导致塘底环境恶化,水质易败坏,虾蟹发病率提升。

本试验于2017年在三门县菊玉家庭农场实施,在传统海水围塘虾蟹贝生态混养基础上,通过彻底清塘消毒、微生态制剂改底调水、配合饲料应用等多种新型综合养殖技术的应用,能有效改善养殖环境,减少虾蟹病害的发生,其推广应用前景广阔,在达到规范化、高产高效目的的同时,对海水养殖业可持续健康发展也具有重要作用。

现将实施情况总结如下。

一、池塘准备1.塘口概况池塘面积26亩,沟滩比1∶1,沟深1.5米,滩面上可蓄水深度50厘米。

滩面上整埕养殖泥蚶、缢蛏,并预留部分滩面投饵用。

2.晒塘整池2月初,塘内注水,用小型船耕机在环沟内来回不停地搅动,使沟内的淤泥呈悬浮状,然后排干塘水,曝晒塘底。

待表层泥由黑色氧化为黄色后灌入适量海水,浸泡数日后排出,再翻耕塘底,把底层未氧化层翻到表层继续氧化,待淤泥氧化为黄色后再灌入海水浸泡,再翻耕曝晒,如此反复多次,直到池底无黑泥为止。

期间加固堤坝,维修闸门,设置青蟹防逃设施,更换滤水网。

3.缢蛏底铺网缢蛏养殖滩面去涂泥45厘米,铺上聚乙烯网,铲出的泥盖在网上,铲泥可采用人工、挖机等方式进行。

填回的涂泥要翻耕,使涂质柔软易潜,保持厚度在45厘米左右。

4.清塘消毒先用生石灰进行干法清塘消毒,排干塘水,将生石灰(100千克/亩)加水溶化后趁热向池塘均匀泼洒。

然后池塘进水40厘米左右,用茶籽饼(15千克/亩)带水清塘,茶籽饼在使用前需粉碎,并用水浸泡24小时以上,使用时加水稀释,连水带渣均匀泼洒全池。

文蛤苗种繁育及增养殖技术文蛤是贝中珍品,有“天下第一鲜”之美誉,深受国内外消费者欢迎,是出口创汇的重要水产品之一。

山东东营市河口区适养文蛤的浅海沙质滩涂30余万亩,是全国闻名的文蛤苗种和成品蛤生产基地。

近几年来,由于酷捕乱采,使资源量受到很大的破坏。

资源量大幅度下降,虽经几年的护养管理,但因科技含量低,投入少,资源恢复慢。

为提高浅海文蛤增养殖的产量和效益,河口区渔业局承担了山东省科技厅下达的科技攻关项目《文蛤、青蛤等苗种繁育及增养殖技术研究》。

项目实施以来,共完成贝类增养殖面积6万亩,生产文蛤苗种320吨,生产商品文蛤2360吨,青蛤576吨,增养殖区内现有文蛤5260吨,青蛤925吨,实现产值5000万元,圆满完成计划合同的各项指标,总结出了一套比较完善的浅海文蛤苗种繁育及增养殖技术。

现将研究技术报告如下。

一、技术路线及研究方法(一)技术路线项目实施地选择在东营市河口区海星贝类养殖场内,位于5号桩~106#海域,此处海域水质无污染,底质平坦,含沙量大,适合文蛤等贝类生长,离防潮大坝近,交通、电力、通讯方便,便于项目实施。

采取的技术路线:用在繁殖季节进行海区人工采苗的方法,大批获得优良苗种,利用丰富的浅海水域,移植苗种,进行海区增养殖,采取划片轮捕,捕大留小,轮捕轮放的方式进行科学管理,并对产品进行暂养、吐沙、净化,提高产品质量。

具体实施办法:采取集中统一指导、分散管理,搞好各项试验,抓好示范点的示范作用,以点带面。

(二)研究方法1.文蛤人工促熟及催产方法试验用亲贝取自海星公司贝类养殖场所产的4龄文蛤,新鲜无损,活力好,并于2001年4月15日放置室内水泥池中进行强化培育。

培育期间逐步升温(从15℃升至28℃),每天升温0.5℃,盐度为28~31‰,每天彻底换水一次,并冲洗底质,换水后投喂饵料,饵料生物保持在20万个细胞/ml以上,连续充气培养,定期对性腺发育情况进行观测。

经室内强化培育,亲贝的性腺发育情况均好于海区文蛤,性腺达到ⅲ、ⅳ期的亲贝占82%,试验结果见表1。

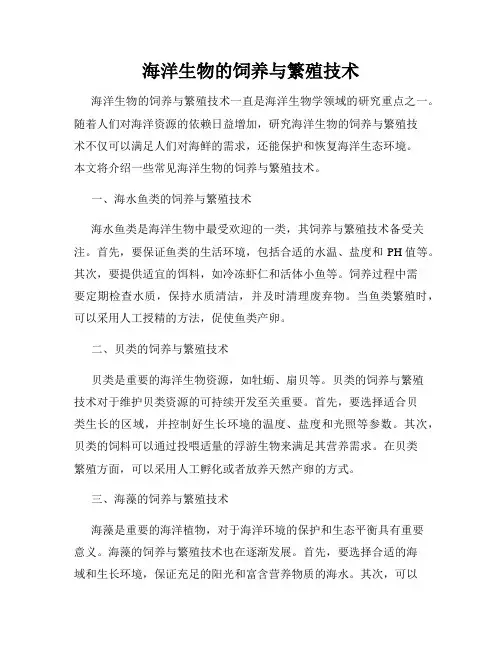

海洋生物的饲养与繁殖技术海洋生物的饲养与繁殖技术一直是海洋生物学领域的研究重点之一。

随着人们对海洋资源的依赖日益增加,研究海洋生物的饲养与繁殖技术不仅可以满足人们对海鲜的需求,还能保护和恢复海洋生态环境。

本文将介绍一些常见海洋生物的饲养与繁殖技术。

一、海水鱼类的饲养与繁殖技术海水鱼类是海洋生物中最受欢迎的一类,其饲养与繁殖技术备受关注。

首先,要保证鱼类的生活环境,包括合适的水温、盐度和PH值等。

其次,要提供适宜的饵料,如冷冻虾仁和活体小鱼等。

饲养过程中需要定期检查水质,保持水质清洁,并及时清理废弃物。

当鱼类繁殖时,可以采用人工授精的方法,促使鱼类产卵。

二、贝类的饲养与繁殖技术贝类是重要的海洋生物资源,如牡蛎、扇贝等。

贝类的饲养与繁殖技术对于维护贝类资源的可持续开发至关重要。

首先,要选择适合贝类生长的区域,并控制好生长环境的温度、盐度和光照等参数。

其次,贝类的饲料可以通过投喂适量的浮游生物来满足其营养需求。

在贝类繁殖方面,可以采用人工孵化或者放养天然产卵的方式。

三、海藻的饲养与繁殖技术海藻是重要的海洋植物,对于海洋环境的保护和生态平衡具有重要意义。

海藻的饲养与繁殖技术也在逐渐发展。

首先,要选择合适的海域和生长环境,保证充足的阳光和富含营养物质的海水。

其次,可以采用分离培养和组织培养的方法,利用合适的培养基促进海藻的生长和繁殖。

同时还需要控制海藻生长的密度,防止过度竞争导致生长不良。

四、海洋无脊椎动物的饲养与繁殖技术海洋无脊椎动物包括海参、海胆等,它们也是受欢迎的海洋生物资源。

海洋无脊椎动物的饲养与繁殖技术与其他海洋生物类似。

首先,要选择适宜的养殖区域和环境条件,保证水质清洁和充足的氧气供应。

其次,可以采用提供适当的饵料和促进繁殖的手段来饲养和繁殖海洋无脊椎动物。

总结起来,海洋生物的饲养与繁殖技术对于保护海洋资源和促进可持续开发具有重要意义。

只有通过科学的方法和合适的技术手段,才能实现对海洋生物资源的有效管理和利用。

第一章绪论贝类增养殖学:是研究经济贝类的生物学原理和生产技术的一门应用科学。

贝类又称为软体动物。

第一节贝藻套养1、贝类与藻类混养,贝类的代谢产物为藻类提供了有机肥料,藻类光合作用排出的氧气,有利于贝类的呼吸。

2、贝类的生物沉积物对底栖藻类的生长具有刺激作用;对生态系统的物质和营养盐循环能产生重要的影响。

3、贝类可以固碳,为其它生物提供生存场所。

第二节五次海洋海水养殖“五次浪潮”引领蓝色技术革命科技浪潮这5次浪潮发源于山东,成形于山东,迅速从山东沿海推向全国1.8万多公里的海岸线,堪称我国海洋科技自主创新的丰硕成果,又是科学技术惠及人民群众的光辉典范。

正因为有了海水养殖的5次浪潮,我国水产业才实现了“养殖高于捕捞”、“海水超过淡水”的两大历史性突破。

第一次:上世纪60年代,海洋藻类养殖浪潮天然海带只适应冷水生长。

以中国科学院海洋研究所曾呈奎院士等为代表的山东海洋科技工作者对此进行了人工移植的科学研究。

使我国海带的总产量大幅度提升,迅速成为世界第一。

荣获1978年全国科学大会奖。

现在,我国是世界上最大的海带生产国,全世界80%的海带由我国生产。

第二次:上世纪80年代,海洋虾类养殖浪潮从20世纪50年代开始,以中国科学院海洋研究所刘瑞玉院士为代表的海洋科技工作者开展了大量关于对虾的调查研究工作。

80年代初,以农业部黄海水产研究所赵法箴院士为代表的科研人员突破了对虾工厂化全人工育苗技术。

从根本上改变了我国长期主要依靠捕捞天然虾苗养殖的局面。

该成果获1985年国家科学技术进步奖一等奖。

对虾产量世界第一。

第三次:上世纪90年代,海洋贝类养殖浪潮1982年,中科院海洋研究所的张福绥院士首次从美国大西洋沿岸引进海湾扇贝,并系统研究解决了在中国海域养殖海湾扇贝的一些生物学与生态学问题,突破了产业化生产的一整套工厂化育苗与养成关键技术,掀起了我国海水养殖业的第三次浪潮。

海湾扇贝工厂化育苗及养殖技术研究成果获1990年度国家科技进步奖一等奖。

贝类增养殖学神奇版海上过度:稚贝在室内经过10-15天的生长(壳长不超过1mm),然后移到海上继续培育,直到培育成壳高0.5-1cm的商品苗的过程称为海上过渡(一个来月时间)。

蚶豆培育:指将刚出库的人工培育稚贝或采捕到的壳长2~3mm大小的稚贝俗称蚶砂,经5—6个月养殖,壳如绿豆,规格为4000~10000粒/千克;或者经约1年养殖,壳长达到1~2cm的过程。

也称中间培育。

3、本鳃:水生贝类用鳃呼吸,鳃是由外套腔内的皮肤扩张形成的。

4、4、蛎苗抑制:就是根据牡蛎营固着生活并经常露空的生态特点,每天使蛎苗露空一定时间,使其处于最低生活限度的状态下,抑制其生长,锻炼牡蛎苗对环境的适应能力,从而培育为优质牡蛎,下海养殖后生长速度快,可缩短养殖周期。

单体牡蛎:当牡蛎幼虫出现眼点时对其进行一系列的处理,使之成为单个游离无附着基的苗种,其易于放养和收获,由其养成的成体称为单体牡蛎,其壳形规则美观,商品价值高。

6、壳顶幼虫:直线铰合部开始向背部隆起,改变原来直线形态。

后期幼体壳顶突出明显,足开始长出,成棒状,尚欠伸缩活动能力。

鳃开始出现,但纤毛未摆动,面盘仍很发达。

足丝腺、组神经节和眼点逐渐形成,但此时足丝腺不具备分泌足丝的机能。

8、生长限度:贝类随着生长,个体达到某些限度后就不再继续生长,形成了各自不同的大小和体形,这一限度称为贝类的生长限度。

9、贝类的性成熟年龄:是指性腺初次发育成熟时的年龄。

10、阶段生长型:是指一年生贝类在某阶段内快速生长,其贝壳的生长基本上是在第一年内完成,以后贝壳几乎不再继续生长。

11、出柱率:贝类如扇贝的闭壳肌湿重(或干重)占鲜贝湿重的百分比衡量闭壳肌的肥瘦程度,称为出柱率。

12、赶堆:一个潮水退潮时,把苗埕四周的蛤苗往中央空地集中,称做“赶堆”。

13、生长线:贝类贝壳上的生长线是它生长周期的标志,称年轮。

年轮可以作为鉴别年龄的根据。

14、贝类的露空时间:贝类这离开水后能维持生命活动的时间,称为“露空时间”。

作者: 翟林香

作者机构: 盘锦职业技术学院,辽宁盘锦124010

出版物刊名: 辽宁高职学报

页码: 73-75页

年卷期: 2011年 第3期

主题词: 海水贝类增养殖技术课程 课程开发 校企合作 工学结合 实践

摘要:海水贝类增养殖技术是高职水产养殖技术专业的一门核心课程。

盘锦职业技术学院在本门课程教学中通过校企合作,工学结合,进行了基于工作过程的课程开发和建设。

在教师队伍建设、教学基础建设、教学改革等方面取得了一定的成效,并获得了良好的教学效果,对学生职业能力的培养和职业素养的养成起主要支撑作用。

贝类养殖方法和注意事项摘要:贝类养殖是一种重要的海洋养殖业,其养殖方式多样,但都需要经过精心的管理和关注。

本文将介绍贝类养殖的常见方法和其中的注意事项,帮助养殖者了解如何提高贝类养殖的效果和产量,并解决养殖过程中的常见问题。

正文:概述贝类是一种高蛋白、低脂肪的珍贵海产品,含有丰富的营养成分,备受人们的青睐。

贝类养殖作为一种重要的养殖方式,种类繁多,包括蛤蜊、扇贝、贻贝等。

优质的养殖方法和合理的注意事项对于提高贝类养殖产量、保持水质和增加贝类品质至关重要,下面就将逐一介绍。

贝类养殖方法1. 水池养殖法水池是最常用的贝类养殖容器之一。

首先,选择合适的水池类型,如圆形、方形或长方形等。

其次,准备适合贝类养殖的底质,如砂粒、石头等,并保持底质的湿润程度。

接下来,将贝类种苗放入水池中,并控制适宜的温度和盐度。

最后,定期清理水池,保持水质清洁。

2. 海水养殖法贝类养殖的另一种方法是利用海水进行养殖。

首先要选择适宜贝类生长的海域,并确保海域水质良好,无污染。

然后,准备养殖用的网箱,并投放贝类种苗。

在养殖过程中,需要监测海水质量、饵料投放和温度控制等因素,并及时解决养殖中的问题。

注意事项1. 水质管理水质是贝类养殖中关键的因素之一,要不断监测和调整水质。

避免水面积聚过多残渣,影响贝类生长。

同时,注意维持适宜的PH值、盐度和氧气含量,以促进贝类健康生长。

2. 饲料投放正确投放合适的饲料是贝类养殖中的关键步骤。

应根据贝类的特性和生长阶段,选择合适的饲料种类和投放量。

选择质量可靠的饲料,避免过度投放造成水体污染。

3. 病虫害防治贝类养殖过程中容易受到病虫害的侵袭,因此防治病虫害是重要的注意事项之一。

定期观察贝类群体的健康状况,发现问题及时进行处理。

使用合适的药物或其他方法控制病虫害的传播,保障贝类的生长和品质。

4. 环境保护贝类养殖不仅需要关注贝类的养殖效果和产量,也要注重环境保护。

遵守相关法律法规,确保养殖过程对海洋生态系统没有影响。

海水养殖贻贝的水质要求与养殖管理措施贻贝是一种重要的贝类养殖物种,其高蛋白、低脂肪的特点受到了广大消费者的喜爱。

然而,贻贝的养殖过程中,水质对于其生长和存活起着至关重要的作用。

本文将介绍海水养殖贻贝的水质要求以及相关的养殖管理措施。

首先,贻贝在海水环境中生长繁殖需要一定的水质条件。

对于贻贝养殖来说,适宜的水温是非常关键的因素。

一般来说,贻贝的适宜生长温度范围约为15℃-25℃之间。

高于或低于这个范围都会影响贻贝的养殖效果。

此外,贻贝对于水质中的盐度也有一定要求,适宜的盐度范围为30‰-35‰。

最后,贻贝的生长还受到水质中的氧含量影响,充足的氧气对于贻贝呼吸和新陈代谢至关重要。

为了满足贻贝的水质要求,养殖管理措施至关重要。

首先,养殖池或养殖区域的选址非常重要。

应选择无污染、水流较好的海域作为贻贝的养殖区域。

其次,定期检查水质参数,包括水温、盐度、氧气含量等。

可以利用现代化的水质监测设备以及常规的水质采样检测来保持水质的稳定。

如果发现水质参数异常,应尽早采取相应措施调整。

另外,保持适宜的养殖密度也是关键的管理措施之一。

过高的养殖密度会增加贻贝间的竞争,导致生长缓慢甚至死亡,同时也容易造成水质污染。

因此,根据贻贝的生长情况和养殖区域的实际情况,合理调整养殖密度,以保证贻贝的正常生长和养殖环境的稳定。

除了水质要求和养殖管理措施外,贻贝养殖中还需要注意其他一些问题。

首先,要定期清理池底的杂物和积聚物,保持养殖环境的清洁。

同时,要注意防治贻贝疾病和寄生虫的发生。

可以定期监测贻贝的健康状况,一旦发现异常情况,需要及时采取措施进行治疗和防控。

此外,贻贝也需要合理的饲料供给,养殖者可以选择适宜的饲料种类和喂养方式,以满足贻贝的营养需求。

最后,贻贝养殖也需要注重环保问题。

贻贝养殖区域要与周围环境隔离,避免养殖池漏网之鱼对周边水体的污染。

同时,要避免使用对环境造成污染的养殖用品和药物。

在处理废水时,要遵守相关的环保法律法规,合理处理污水,防止对海洋环境造成污染。

一、名词解释

丰满度:生殖腺占或覆盖内脏团的面积比例

性腺指数:生殖腺湿重/软体不湿重*100%

生物学最小型:发育达到第一次性成熟是的最小个体

环带:多板纲的贝类外套膜包被在软体的背侧,其未被贝壳覆盖的部分

面盘幼虫:以面盘为运动和摄食器官的幼虫

齿舌:贝类口腔底部的角质齿状咀嚼器

包苗:用网片将贝苗包裹在养成绳上,待贝苗附牢后,再拆掉网片

外套膜:胚胎时期内脏团背侧皮肤的一部分褶皱想下延伸而形成的两片薄膜,具有分泌贝壳的作用

有效积温:作物生长发育需要一定的温度(热量)条件。

当作物生长发育所需要的其他条件均得到满足时,在一定温度范围内,气温和发育速度成正相关,并且要积累到一定的温度总和,才能完成其发育期,这个温度的累积数称为积温。

二、问答题

1、贝壳方位判别:壳顶所在的一方为背面;再从一下5个方面判别前后两端。

、

1)壳顶尖端所向的一方通常为前端

2)自壳顶到贝壳两端距离近的一方为前端

3)外套窦(外套线弯入部分,为水管肌留下的痕迹)在后端

4)外韧带所在的一端为后端

5)单柱类(即只有一个闭壳肌的种类,如扇贝)闭壳肌痕位于中央偏后

最后判别左右两壳:将贝壳的壳顶向上、前端朝向观察者前方,则位于观察者左边的为左壳,位于观察者右边的为右壳

2、贝类主要的生活习性和食性P47-50

1)贝类的生活类型可以分为游泳、浮游、底栖生活三大类。

底栖生活又分为底

上和底内两种,底上生活又有匍匐、固着、附着三类;底内生活也分为埋栖和凿穴类型,其他的还有寄生于共生、游泳生活型和浮游生活型。

2)贝类的食性依据种类而异,按摄取方式可以划分为滤食性、舔食性和捕食性

三种类型。

3、简述蓄水养殖的优点

1)利用了大片的高潮区荒废滩涂,扩大了滩涂的养殖面积,

2)蓄水养殖敌害少,苗种存活率高,可大大节约苗种。

3)蓄水养殖因为土塘可以施肥饵料丰富,所以大大提高了贝类的生长速

度,缩短了养殖周期,可实现稳产高产。

4)蓄水养殖,捕捞方便。

4、育苗质量检测

5、双壳类人工育苗的流程 p83

1)育苗前的准备工作清池,整埕….饵料的准备

2)催产

3)受精与孵化

4)浮游幼虫的培育加水饵料供应预防敌害巡视与观测

5)附苗附苗效果检查投放附苗器

6)稚贝培育加大换水量繁殖底栖硅藻控制水位敌害防治疏苗

7)苗种采种

鲍鱼人工育苗的方法:

1)亲鲍的选择与人工诱导

2)孵化

3)幼苗培育

4)稚胞的饲养管理

贝类常见人工催产的方法:物理化学生物(举例)

如何用水滴法区别贝类的雌雄:在载玻片上滴一滴洁净海水,用吸管或解针在生殖腺上取一点生殖细胞置于水滴中,轻微搅动,若马上散开形成一粒粒小颗粒的则为雌性,若形成奶油状或密云状的则为雄性。

如何判断贝类卵子的成熟:

双壳类饵料培养流程:一级培养二级培养

海区半人工采苗预报方法p79 1、根据贝类性腺消长规律进行预报2、根据贝类浮游幼虫的发育程度与数量进行预报3、根据水温、盐度的变化和物候征象进行预报

贝类的定义:贝类是软体动物的别称,是指成体具有贝壳或即使成体无壳但在发生过程中也有贝壳出现过的、体柔软、不分节或假分节的无脊椎动物。

贝类的基本特征P28

1)多数种类身体柔软不分节,左右对称

2)身体一般分为头部、足部、内脏团、外套膜和贝壳五部分

3)除瓣鳃类外,在其口球内具有嚼食用的腭片和齿舍

4)体腔退化为围心腔;循环系统多为开放式循环

5)神经系统由脑神经节、脏神经节、侧神经节、足神经节以及这些神经节之间

的神经连合、神经连索所

组成。

6)海水贝类除头足类外,大多数种类都是间接发育的,发生过程中都经过担轮

幼虫期和面盘幼虫两个浮游幼虫阶段

作为养殖对象的主要有匍匐、固着、附着、埋栖的几种

贝类的滤食公式为:滤食量=滤食速率*滤食时间海水中食料生物密度总和

贝类的养殖方式:浅海养殖陆地养殖蓄水养殖潮间带养殖

外套膜的类型:具有三个孔,足孔、鳃孔(进水孔)、出水孔

贝类的血液颜色:无色或白色泥蚶的血液:红色

贝类的唇瓣:四片,左右分布。