稻田控制灌溉技术及节水增产机理分析

- 格式:pdf

- 大小:150.41 KB

- 文档页数:2

稻谷的合理灌溉策略稻谷是我国主要的粮食作物之一,对于稻谷的生长过程中,灌溉是至关重要的一环。

合理的灌溉策略能够提高产量、改善品质、节约资源。

本文将从稻谷的生长需水、灌溉技术和节水措施等方面,介绍稻谷的合理灌溉策略。

一、稻谷的生长需水稻谷的生长需水分为土壤水分和蒸散耗水两部分。

土壤水分主要来自降水和灌溉水,而蒸散耗水主要是指稻田面积内由作物蒸散而流失的水分。

稻谷生长需水量随生育阶段的不同而有所变化。

在不同的生育阶段中,主要包括种植前水分储备、追肥与长办水分和田面干湿状况调控。

二、灌溉技术合理的灌溉技术对于稻谷的生长非常重要。

以下是几种常见的灌溉技术:1. 传统灌溉技术:传统的灌溉技术包括淹灌、漫灌和边灌等方式。

这些方式简单易行,但在实际应用中存在一定的水资源浪费和水分分布不均的问题。

2. 水稻碱性水灌溉:水稻碱性水灌溉技术是将碱性水灌溉到沟渠和田间地面,使土壤中的离子浓度和土壤PH值得以升高,提供稻谷生长所需的条件。

3. 滴灌技术:滴灌技术是一种高效节水的灌溉方式。

通过在植株附近设置滴灌器,直接将水滴到土壤根系区,减少了水分的蒸发和流失,提高了用水利用率。

三、节水措施为了更加高效地利用水资源,以下是几种常见的节水措施:1. 分层灌溉:将灌溉水分层次分配,根据地下水位和作物生长需水量的不同,合理配置灌溉水源,使水分得到充分利用。

2. 定量灌溉:通过科学调整灌溉水量,避免过度浇水或不足浇水的情况发生,保证土壤中的水分处于适宜范围。

3. 覆膜灌溉:在稻田覆盖特殊材料,形成保水层,减少蒸发和水分流失。

4. 循环灌溉:将稻田的灌溉水循环利用,通过设置回灌系统,将排放的农田排水回收到供水系统中,减少对水源的依赖。

综上所述,稻谷的合理灌溉策略对于提高产量、改善品质和节约资源都具有重要意义。

通过了解稻谷的生长需水、灌溉技术和节水措施,我们能够更好地实施灌溉工作,为稻谷的健康生长创造良好的环境和条件。

中国水稻节水灌溉技术的现状及发展趋势现状:中国水稻节水灌溉技术的现状较好,随着技术水平的提高和政府的投入,中国已经建立起较为完善的水稻节水灌溉技术体系,具有一定的先进水平。

具体表现在:1.压力灌溉技术的应用:压力灌溉技术可以提高水稻的灌溉效率,使土壤湿度均匀、渗透效果好,节约水源,减少水资源的浪费。

2.精准灌溉技术的应用:通过分析土壤水分状态,实现高精度、低水耗的水稻灌溉,创造出的水库灌溉、小型集雨灌溉、微灌(滴灌等)技术,能够实现水稻在生长过程中份量和时期的自动控制。

3.遥感技术的应用:通过遥感技术得到的植被参数、土壤含水量和气象数据等基本信息,对土壤含水量进行监测,可以提高水稻的灌溉管理效率,达到减少灌溉水量的效果。

4.人工降雨技术的应用:人工降雨技术能够在主要生长期下降雨,有效减少水稻田间水分的流失,提高水稻的产量和质量。

发展趋势:随着气候变化和环境污染的持续加剧,水资源成为必须有效管理和保护的关键资源。

如有以下发展趋势:1.采用新技术增加水资源利用效率,同时减少资源消耗和污染。

2.科学调控水稻生长周期和灌溉制度,提高水稻抗旱性和适应性。

3.结合地形和水文地质条件,实现限水灌溉和精准灌溉,优化耕地利用结构。

4.选用抗旱品种组合或基因工程改造优质品种,提高水稻生产力和抗旱性能。

5.无极调控技术的推广,实现灌溉水与要求的土壤湿度的一致性,获得高效、稳定的产量收益。

6.预测和监测灌溉水需求,建立太阳能、生物、化学等各类有机质肥料回收系统,实现灌溉与肥料等的节约和综合利用。

7.坚持节约用水,科学保护水资源,配合灌溉制度和管理政策,建设区域性的智能水稻生产基地,推进农村归属和产业结构合并。

水稻节水栽培新技术──浅、湿、干间歇灌溉水稻浅、湿灌溉,是间断灌水的灌溉技术,构成不和湿润反复交替,浅、湿、干灵活调查节的一种节水灌模式。

即插秧、返青阶段,保持2周浅水发蘖前期浅湿灌,发档期至拨节期适当晒田,孕穗至开花浅水,灌将成熟期则干干湿湿,适当晚断水,做到后水不见前水,是一种促控结合,适时供水调氮的灌技术,稻和省水低耗,高产稳产。

推广浅、湿灌溉技术能增产的机理:1.防止水稻根和早衰,消除生产障碍。

2.符合水稻的需水规律和要求,发迹了传统的淹水灌溉习惯。

即满足水稻的生理需水,节省了生态需水,在保证增产的前提下,降低了灌溉定额,提高了灌溉水的经济效益。

3.使水、肥、气、热等因素得到合理调整,提高了土壤肥力,并为水委生育创造了良好的环境。

4.有利于各个产量构成因素和高产方向转化。

能促进水委生育性状的改善,有效分蘖率高、秆壮、防倒伏。

5.改善稻株的体结构和田间小气候,有利于控制和减轻病虫害。

6.推广浅湿干节水栽培是发展水稻生产的需要,是长久之计。

浅、湿、干间歇灌溉好处是:1.提高灌溉水的生产效益,浅湿亩用水量为400-450立方,亩产量550-600公斤,1立方米水生产稻谷1.3公斤。

淹水灌亩和水量560-700立方,亩产量是510-550公斤,水的生产效益是0.9左右。

2.稻田一状况得到改善稻田积温增加,据调查,从移栽到成熟田间水温增加76.2-165.2土壤积温增加63.5。

稻田土温日温变幅大。

芬蘖期田间土温:湿润的温差6.4-7.3,水层淹灌仅为5-6。

昼夜温差:湿润灌为4.2-4.6,淹水灌为3.8-4.0。

土温日变幅大,可促使分蘖早生快发。

在生育后期抽穗至乳熟期的昼夜温差,温润灌为2.6-3.1,淹水灌的为1.6-1.7。

浅湿灌在温度高,有利于光合作用,昼夜温差大有利于干物质积累,浅湿灌光照好,淹水光照不足。

3.水稻的生育性状得到改善增强根的活力。

试验结果表明浅湿灌溉根的吸收力是淹水灌溉的1.33倍。

水稻节水灌溉实施方案

水稻是我国主要粮食作物之一,而灌溉是水稻生长中不可或缺的环节。

然而,

传统的灌溉方式存在着浪费水资源的问题,因此,节水灌溉实施方案显得尤为重要。

本文将从灌溉制度、灌溉技术和管理措施三个方面,提出水稻节水灌溉实施方案。

一、灌溉制度。

1. 合理制定灌溉计划,根据水稻生长不同阶段的需水量,科学制定灌溉计划,

避免过量灌溉。

2. 推广滴灌和喷灌技术,相比于传统的泵灌和沟渠灌溉,滴灌和喷灌技术能够

减少水分蒸发和土壤蒸发,提高灌溉水利用效率。

二、灌溉技术。

1. 土壤墒情监测技术,通过实时监测土壤墒情,掌握土壤水分状况,科学调整

灌溉水量和灌溉频次,避免过度灌溉。

2. 配套施肥技术,合理施肥能够改善土壤结构,提高土壤持水能力,减少灌溉

水分流失。

三、管理措施。

1. 加强农民节水意识培训,开展水稻节水灌溉知识的宣传教育,提高农民对节

水灌溉的认识和重视程度。

2. 建立灌溉管理监测系统,利用现代信息技术,建立水稻节水灌溉管理监测系统,实时监测灌溉水量和土壤水分状况,及时调整灌溉方案。

综上所述,水稻节水灌溉实施方案是一个系统工程,需要从灌溉制度、灌溉技

术和管理措施三个方面综合考虑。

只有科学合理地制定灌溉计划,采用先进的灌溉技术,加强管理措施,才能实现水稻生产的高效节水灌溉,提高水资源利用效率,

保障粮食安全。

希望通过本方案的实施,能够为我国水稻生产的可持续发展做出贡献。

优质高效栽培技术水稻的节水灌溉技术水稻是我国的主要粮食作物之一,对于保障国家粮食安全具有重要意义。

然而,传统的水稻种植方式存在着对水资源的浪费和高耗能的问题,迫切需要寻找一种能够提高水稻产量,同时节约用水的栽培技术。

节水灌溉技术作为一种解决方案,可以有效地帮助农民优质高效地栽培水稻。

本文将重点探讨优质高效栽培技术水稻的节水灌溉技术。

一、滴灌技术滴灌技术是一种通过管道将水分直接供给植物根系的灌溉方式。

相比传统的洒灌灌溉,滴灌技术可以大幅度减少水的蒸发和地表径流,从而提高用水利用率。

此外,滴灌技术还可以根据水稻生长的需求,精确地调整灌溉量和灌溉频次,避免了过度灌溉和浪费。

二、雨水收集利用技术雨水是免费的天然水资源,如何利用好雨水资源是一项重要任务。

通过雨水收集利用技术,可以将雨水收集起来,用于水稻的灌溉。

这种方式不仅可以节约用水资源,还可以降低农民的用水成本。

在水稻种植的休耕期,可以利用雨水来满足水稻的灌溉需求,减轻对地下水的依赖程度。

三、地下滴灌技术地下滴灌技术是将滴灌技术与地下水位相结合的一种灌溉方式。

通过埋设管道将水分输送到植物根系附近,可以最大限度地减少水的蒸发和浪费。

同时,地下滴灌技术还可以减少表面积水的滞留时间,降低病虫害的风险,提高水稻的生长质量和产量。

四、膜下滴灌技术膜下滴灌技术是在土壤表面覆盖一层特殊的滴灌膜,将水分通过膜下滴灌管送至水稻根系。

这种技术可以有效地控制水的渗漏和蒸发,提高水的利用效率。

膜下滴灌技术还可以减轻土壤侵蚀,保持土壤湿度和肥料的有效利用。

五、调控灌溉及时机调控灌溉及时机是指根据水稻的生长需要,合理安排灌溉时间和灌溉量。

水稻不同生育期的需水量存在差异,因此需要科学地制定灌溉计划。

比如,在水稻的生育初期,可以适量增加灌溉量以满足幼苗期的需水;而在抽穗期及成熟期,可以适量减少灌溉量,避免过度灌溉浪费水资源。

总结:优质高效栽培技术水稻的节水灌溉技术对于我国降低用水量、提高水稻产量具有重要意义。

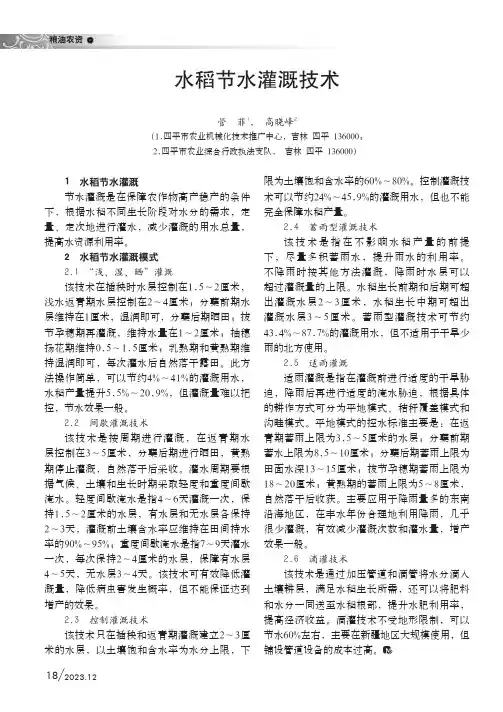

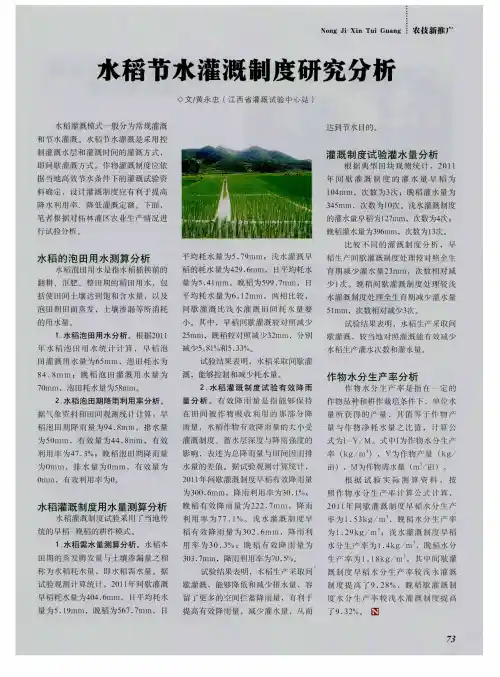

粮油农资 182023.12水稻节水灌溉技术管 菲1, 高晓峰2(1.四平市农业机械化技术推广中心,吉林 四平 136000;2.四平市农业综合行政执法支队, 吉林 四平 136000)1 水稻节水灌溉节水灌溉是在保障农作物高产稳产的条件下,根据水稻不同生长阶段对水分的需求,定量、定次地进行灌水,减少灌溉的用水总量,提高水资源利用率。

2 水稻节水灌溉模式2.1 “浅、湿、晒”灌溉该技术在插秧时水层控制在1.5~2厘米,浅水返青期水层控制在2~4厘米;分蘖前期水层维持在1厘米,湿润即可,分蘖后期晒田;拔节孕穗期再灌溉,维持水量在1~2厘米;抽穗扬花期维持0.5~1.5厘米;乳熟期和黄熟期维持湿润即可,每次灌水后自然落干露田。

此方法操作简单,可以节约4%~41%的灌溉用水,水稻产量提升5.5%~20.9%,但灌溉量难以把控,节水效果一般。

2.2 间歇灌溉技术该技术是按周期进行灌溉,在返青期水层控制在3~5厘米,分蘖后期进行晒田,黄熟期停止灌溉,自然落干后采收。

灌水周期要根据气候、土壤和生长时期采取轻度和重度间歇淹水。

轻度间歇淹水是指4~6天灌溉一次,保持1.5~2厘米的水层,有水层和无水层各保持2~3天,灌溉前土壤含水率应维持在田间持水率的90%~95%;重度间歇淹水是指7~9天灌水一次,每次保持2~4厘米的水层,保障有水层4~5天,无水层3~4天。

该技术可有效降低灌溉量,降低病虫害发生概率,但不能保证达到增产的效果。

2.3 控制灌溉技术该技术只在插秧和返青期灌溉建立2~3厘米的水层,以土壤饱和含水率为水分上限,下限为土壤饱和含水率的60%~80%。

控制灌溉技术可以节约24%~45.9%的灌溉用水,但也不能完全保障水稻产量。

2.4 蓄雨型灌溉技术该技术是指在不影响水稻产量的前提下,尽量多积蓄雨水,提升雨水的利用率。

不降雨时按其他方法灌溉,降雨时水层可以超过灌溉量的上限。

水稻生长前期和后期可超出灌溉水层2~3厘米,水稻生长中期可超出灌溉水层3~5厘米。

水稻灌溉技术全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:水稻是我国重要的粮食作物之一,其产量直接关系着中国的粮食安全。

而灌溉技术对于水稻的生长和产量起着至关重要的作用。

科学合理的灌溉技术对于提高水稻产量和质量具有重要意义。

本文将重点介绍水稻灌溉技术的相关知识,包括灌溉方式、灌溉管理等内容。

一、水稻灌溉方式1. 传统灌溉方式传统农业的水稻灌溉方式主要包括地面灌溉和漫灌。

地面灌溉是将水直接引入田间,通过土壤渗透来满足水稻生长所需的水分,但存在水分利用率低、水资源浪费等问题;漫灌是通过水渠将水引入田间,让水自然渗透到土壤中,虽然相比地面灌溉节省了水源,但仍存在水分利用率低、浪费严重等缺点。

现代化农业不断探索创新,提出了更加科学的水稻灌溉方式,主要包括滴灌、喷灌和微喷灌。

滴灌是在农田内设置微型喷头,通过管道输送水分,让水分通过微型喷头缓慢滴入土壤,实现水分的精准供给,优点是水资源利用率高、节水效果明显;喷灌是通过设置喷头,将水均匀喷洒到农田中,适用于大面积农田灌溉;微喷灌则是适用于小面积农田灌溉,通过微型喷头将水分均匀喷洒到土壤表面。

1. 水量管理水稻在不同生长期对水分需求不同,要根据水稻生长的不同阶段,科学合理的确定灌溉水量。

一般来说,水稻生长初期需要的水分较少,结实期和灌浆期需要的水分较多,田间水分的供应要根据水稻生长的实际需求来确定。

2. 灌溉周期水稻灌溉的周期要根据田间实际情况来确定,避免频繁的灌溉或者长时间的干旱。

一般来说,水稻生长初期每隔5-7天进行一次灌溉,结实期和灌浆期则需要更加频繁的灌溉,一般每隔2-3天进行一次灌溉。

3. 地形土质水稻的生长环境对灌溉的影响也很大,地形和土质的不同会影响到水分的渗透和土壤的保水能力。

在选择灌溉方式和灌溉水量时要考虑到田间的地形和土质状况,科学合理分配水源,避免水分过多或者过少的情况。

水质的好坏也会直接影响到水稻的生长和产量。

选择清洁的水源进行灌溉,避免水源中含有有害物质,以免对水稻生长造成危害。

水稻节水控制灌溉应用研究试验报告2011年XXXX水稻试验站(水稻科技园区)承担了农垦总局水务局、农业局下达的水稻节水控制灌溉应用研究试验课题,以其通过几年的试验,在高产优质的前提下,通过灌溉技术的革新,根据水稻的需水特点,适时大幅度减少灌溉次数、水量,总结和建立基本科学数据和模式,探讨增产因素,为生产推广提供科学依据。

水稻节水控制灌溉又称水稻调亏灌溉,是指在秧苗本田移栽后的各个生育期,田间基本不再长时间建立灌溉水层,也不再以灌溉水层作为灌溉与否的控制指标,而是以不同生育期不同的根层土壤水分作为下限控制指标,确定灌水时间、灌溉次数和灌水定额的一种灌溉新技术。

一、试验地点:XXXX水稻科技示范园区,草甸黑土,基本养分没有测定(没有设备),秋翻春整地,机械搅浆。

二、试验方法:采用随机区组法,设立三个处理,即控灌、节灌、叶灌,以叶灌作为对照,对照只设一个,共为7个小区(根据园区的条件而设),每个小区为一个自然池田。

表一、水稻节水控制灌溉小区分布图1、控灌2、对照3、节灌4、控灌5、节灌6、控灌7、节灌三、试验结果及分析1、品种:龙粳29号2、浸种及催芽:采用集中浸种催芽方式,4月3日浸种,4月11日催芽,芽出齐后摊凉待播。

3、大棚育秧:以钵摆盘育苗,机械播种,播种时间4月15日。

4、移栽:人工摆栽,密度为25穴/平方米,宽窄行。

移栽时间5月20日。

5、管理:施肥:每公顷基施磷酸二铵100千克、尿素50千克、硫酸钾50千克、硅肥120千克。

追肥:返青肥每公顷尿素50千克。

分蘖肥每公顷尿素50千克接力肥每公顷尿素20千克孕穗肥每公顷钾肥50千克化学除草:封闭稻思达+阿罗津+吡嘧磺隆二次施药阿罗津+吡嘧磺隆+卞嘧磺隆分蘖末期排草丹+农多斯人工拔出大草。

6、小区产量及植物学数据:表二、水稻节水控制灌溉小区产量表1 2 3 4 5 6 7 克(平方821 856 884 834 875 843 882 米)公顷产8210 8560 8840 8340 8750 8430 8820 量千克表三、各处理产量对比节灌控灌叶龄灌产量8840 8210 8560 产量8750 8340产量8820 8430平均产量8803 8326 8560 增产比% 102.8 97.3 100表四、各处理产量构成因素节灌控灌叶龄灌株高(厘米)90 89 91 穴数(平方米)26 26 26 株数(平方米)593 584 585 株粒数99 88 89秕粒数 5 8 4是否倒伏0 0 0千粒重29.3 28.3 28.5表五、试验地土壤饱和持水量测定值饱和持水量1 45.32 44.63 46.34 46.25 45.86 45.87 44.78 43.49 45.310 44.8平均值45.2表六、生育日期记载节灌控灌叶龄灌移栽期5月20日5月20日5月20日返青期5月26日5月26日5月26日分蘖初期5月28日5月28日5月28日分蘖末期6月23日6月23日6月23日出穗始期7月18日7月20日7月20日齐穗期7月29日7月30日7月30日成熟期9月8日9月8日9月8日表七、生育前期水层、灌溉量、水温测定值灌溉量(立方米)水深(厘米)水温(℃)耙地54 8插秧花达水返青期34 5 14分蘖前期34 5 19--24 分蘖末期30 4 19表八、控制灌溉重点期的灌溉量对比灌溉量(立方米)水深(厘米)节灌控灌叶龄灌节灌控灌叶龄灌分蘖后期间歇灌溉42间歇灌溉423 3抽孕期80 120 120 3 3 3 齐穗期142 168 168 5 5 5 总水量374 482 482表九、土壤含水量控制下限上的土壤表象土表颜色裂缝宽度脚窝情况饱和持水量85% 略显白0.6—0.8 挺实、无水80% 干硬、白色 1.0—1.270%60%7、结果分析:通过测定得出本地土壤的饱和持水量为45%左右,依照节水灌溉要求土壤含水量控制下限85%和80%时的土壤表象为裂缝0.5----1.2厘米,根据今年测定,控水三天时(无降水补充),裂缝就可达到0.5---0.8厘米,土壤表面迅速结硬,颜色显白。

水稻节水控制灌溉技术研究作者:辛学敏来源:《新农村》2012年第20期[摘要] 通过水稻节水控制灌溉技术的研究,探讨在控制灌溉基础上水稻产量。

结果表明:水稻节灌处理的产量比常规灌溉高,亩产达609.5 kg。

[关键词] 节水灌溉;水稻;产量一、材料与方法1.试验地基本情况草甸白浆土,地势平坦,土壤有机质12.7g/kg、碱解氮146.6mg/kg、速效磷7.1mg/kg、速效钾114.2mg/kg,pH值6.0,老稻田,井灌区。

2.供试品种空育1313.试验设计试验设控灌、节灌2个处理,叶龄灌溉(当地常规灌溉)处理为对照,进行对比示范。

小区试验,每个处理3次重复,共9个小区,各处理单排单灌,控灌处理遇降雨,田间可蓄雨水,但蓄水不超过50mm。

试验面积2~3亩。

试验布局如下:试验小区布置示意图1排水渠→节水灌-1 控灌Ⅱ-1 叶龄灌-1 重复1灌水渠→控灌Ⅱ-2 叶龄灌-2 节水灌-2 重复2排水渠→叶龄灌-3 节水灌-3 控灌Ⅱ-3 重复3灌水渠→4.2012年气象资料2012年终霜期5月3日,活动积温为 2859.7。

同去年相比,今年的平均气温比去年高,5月上旬气温较低,5月下旬气温回升,水稻返青分蘖速度较快。

6月份日照时数同去年相比增加,7月份日照时数同去年相比减少。

今年7月份、9月份降水量比去年增加,水稻灌浆期降雨量大,导致水稻褐变穗发生较重。

月份项目旬别五六七八九平均气温(℃)上旬 11.0 19.7 22.1 21.3 17.9中旬 15.8 19.2 21.7 20.2 15.6下旬 17.5 23.6 20.8 19.9 12.5相对湿度(%)上旬 81.0 73.0 81.0 85.0 86.0中旬 66.0 78.0 79.0 80.0 83.0下旬 83.0 66.0 87.0 81.0 90.0降水量(mm)上旬 57.2 16.2 17.1 6.0 44.3中旬 7.1 16.7 36.9 6.0 81.3下旬 5.2 2.3 82.9 45.6 29.5日照时数(小时)上旬 39.4 44.4 44.4 57.1 51.2中旬 82.7 61.2 63.7 77.2 45.3下旬 77.1 96.3 21.6 77.6 19.05.田间管理秧田封闭药剂为千金每棚60ml,秧田茎叶除草药剂为排草丹每棚75ml。

科技成果——寒地水稻节水控制灌溉技术技术开发单位黑龙江省农田水利管理总站、河海大学适用范围东北三省寒地水稻种植区成果简介根据寒地水稻控制灌溉的需水规律和生理生态机理,通过控制灌溉节水、增产、保质、抗逆等对比实验,提出不同分区土壤水分调控、灌溉制度、雨量利用等量化指标体系,建立控制灌溉效果评价模型,建立适合寒地特点的水稻分区控制灌溉模式和综合技术配套模式。

工艺流程按照不同水分上下限和蓄雨深度管理返青期、分蘖期、拔节孕穗、抽穗开花、乳熟黄熟期的田间土壤水分。

以黑龙江省灌溉试验中心站2010年试验为例:(1)返青期-有效分蘖临界叶龄期,水层自然落干至田面出现0-4mm裂缝后,再田间灌水层2-3cm,如此循环。

(2)有效分蘖叶龄期-拔节孕穗期,每次灌水后自然落干,当田面出现0-3mm裂缝时再灌水水层2-3cm,如遇降雨,可蓄雨水,蓄雨深度不超过5cm;分蘖末期要及时排水晒田重控。

(3)拔节孕穗期-抽穗开花期、抽穗开花期-乳熟期、乳熟期-黄熟期,进行间隙湿润灌溉,灌溉水层2-3cm,然后落干,如此循环。

(4)此后根据成熟情况定停灌落水时间,如果天气过于干旱,在水稻收割前10-15天灌水2-3cm,防止水稻早衰。

关键技术集成灌溉水层、土壤含水量、降雨、灌水和不同生育期适宜的土壤水分控制阈值等指标,清晰地绘制了控制灌溉技术模式图。

按照10个灌溉分区单元提出了适合寒地特点的水稻节水灌溉技术模式图10套。

典型规模通过建立的22个试验站点和104个示范区扩大推广;以370个农民用水协会、18个水田农机合作社和101606个农户为依托,充分调动788乡镇水利站的服务功能;2014年推广面积达到873万亩。

应用情况在黑龙江省水稻灌区推广应用,2007年至2014年,累计推广面积2376万亩。

典型案例(一)项目概况铁力农场位于黑龙江省铁力市,地处松花江一级支流呼兰河上游。

全场耕地面积20万亩。

其中,水稻面积15万亩,占耕地面积的75%。

水稻节水灌溉技术

水稻节水灌溉技术是指在水稻种植过程中,通过科学合理的灌溉管理措施,降低灌溉水量的消耗,提高水资源利用效率,从而达到节水灌溉的目的。

水稻节水灌溉技术包括:

1. 种植适应性强的抗旱水稻品种,提高水稻对水分的利用效率;

2. 合理确定灌溉时机和灌溉量,根据水稻生育期的不同阶段,进行精确的灌溉管理,避免水分的浪费;

3. 采用滴灌、喷灌等局部灌溉技术,将灌水量精确控制在作物需水量范围内,避免水分流失;

4. 采用覆膜、秸秆覆盖等措施,减少土壤水分的蒸发和流失;

5. 合理进行土壤改良,提高土壤保水能力,减少灌溉水量;

6. 利用水肥一体化技术,将肥料与灌溉水进行混合施肥,减少水分的浪费;

7. 进行土壤水分监测,根据土壤水分状况进行灌溉调控,精确灌水。

通过采用上述水稻节水灌溉技术,可以减少水资源的消耗,提高水稻的产量和质量,同时降低灌溉成本,提高农业可持续发展能力。