格罗皮乌斯和包豪斯

- 格式:ppt

- 大小:5.09 MB

- 文档页数:58

(Walter Gropius,1883-1969)瓦尔特·格罗皮乌斯是德国现代建筑师和建筑教育家,现代主义建筑学派的倡导人和奠基人之一,公立包豪斯(Bauhaus)学校的创办人。

1883年5月18日生于柏林,1969年7月5日卒于美国波士顿。

瓦尔特·格罗皮乌斯的生平事迹以及作品在这里不再多说,网上有很多。

在这里我想谈的是瓦尔特·格罗皮乌斯并不仅仅是一个设计师,而是他在整个设计行业的努力尝试,甚至对整个社会也有相当大的贡献。

我根据自己的理解谈几个方面:1.包豪斯,我想这是谈到格罗皮乌斯不得不谈的一个名词,也是整个工业设计历史里面不得不谈的一个话题。

格罗皮乌斯在建立包豪斯的时候是希望这所学校能够以“建筑”为核心的,然而他所进行的课程尝试及教学方法都对真个设计行业有很重要的知道意义,如果让我说的更干脆的一点:就是可以作为设计的教与学的指明灯。

2.格罗皮乌斯在1923年进行的包豪斯展(为包豪斯学校向外界展示学校教学成果与教师才创作作品的展会,为20世纪20年代的最为重要的大事之一)。

在展会的开幕式上,格罗皮乌斯发布了《艺术与技术的新统一》的演讲,第一次公开了技术与艺术的融合将会拯救旧的艺术和新生的但是却生命力微弱的工业。

同时这样的接合也必将会改变整个社会的生活。

我想:美国也正是利用这个宣言中的两方面:艺术与技术,而成就世界霸主,因为:第一,在上世纪初,美国对外来文化是采取包容态度的,所以能够容纳很多的艺术形式;第二,在同样的时期,美国的工业也正如雨后春笋办迅速崛起,有雄厚的工业技术条件。

而将包豪斯关闭而迫使众多老师迁往美国无疑也是希特勒这个蠢材所干的诸多蠢事中的一件了。

3.格罗皮乌斯是现代主义建筑学派的倡导人和奠基人之一,不知道什么时候,自己就很喜欢现代风格的简洁与直接,没有乱七八糟却对功能无半点意义的装饰。

所以,对于他所提出的功能和简洁我是非常的赞同的。

他在上个世纪的许多工程中,都尝试了新材料(钢和玻璃等)是建筑更功能化。

包豪斯及设计理念1 瓦尔特·格罗皮乌斯;瓦尔特·格罗皮乌斯(WalterGropius1883年5月18日-1969年7月5日)出生于德国柏林,是德国现代建筑师和建筑教育家,现代主义建筑学派的倡导人和奠基人之一,公立包豪斯(BAUHAUS)学校的创办人。

父亲也是一位建筑师。

1969年7月5日卒于美国波士顿。

格罗皮乌斯积极提倡建筑设计与工艺的统一,艺术与技术的结合,讲究功能、技术和经济效益。

1945年同他人合作创办协和建筑师事务所,发展成为美国最大的以建筑师为主的设计事务所。

第二次世界大战后,他的建筑理论和实践为各国建筑界所推崇瓦尔特·格罗皮乌斯(Walter Gropius,1883年5月18日-1969年7月5。

(A):什么是“包豪斯”?“包豪斯”这个译名,它是德语中的专有名词Bauhaus的音译,在德语中本来并没有这个词,是包豪斯的创始人瓦尔特·格罗皮乌斯(1883―1969)自创:他把德语中已有的一个复合词Hausbau(房屋建造)颠倒了一下,把基本词变成了限定词,把限定词变成了基本词,故而Bauhaus从讲它的意思无非就是“造房子”,而作为一个专有名词它是指格罗皮乌斯1919年在魏玛创立的德国古典现代主义中最为著名的一个艺术和设计流派,该派在1919—1933年产生的创作(建筑、工艺设计)对世界的建筑艺术和工艺设计的发展产生了非常重大的影响。

继1996年魏玛和德绍的包豪斯建筑被列入世界文化遗产名录之后,2004年教科文组织又将以色列特拉维夫市中心的约有4千多座包豪斯建筑的成片建筑列入名录。

一个现代建筑设计流派的建筑两次被列入名录,这种现象是极为罕见的瓦尔特·格罗皮乌斯(Walter Gropius,1883年5月18日-1969年7月5日)出生于德国柏林,父亲也是一位建筑师。

1903至1907年间,他就读于慕尼黑工学院和柏林夏洛滕堡工学院,1907-1910年在柏林彼得•贝伦斯的建筑事务所工作。

四位建筑大师分别是:1.密斯·凡·德罗,德国现代大师,现代建筑的发起人,提倡“少就是多”的建筑理念2.赖特,美国被评为第一别墅的流水别墅就是他的代表作。

此外还有草原住宅、日本帝国大厦(已被拆除)等优秀作品3.勒·柯布西耶,法国著名现代大师,提出新建筑的5个特点。

著有名著1923 《走向新建筑》,宣扬建筑是居住机器4.格罗皮乌斯,德国建筑学校包豪斯(Bauhaus)的创始人瓦尔特·格罗皮乌斯现代建筑师和建筑教育家,现代主义建筑学派的倡导人之一,包豪斯的创办人。

同A.迈耶合作设计了他的两座成名作:法古斯工厂和1914年在科隆展览会展出的示范工厂和办公楼1915年开始在魏玛实用美术学校任教。

1919年任校长,将实用美术学校和魏玛美术学院合并成为专门培养建筑和工业日用品设计人才的学校,即公立包豪斯学校。

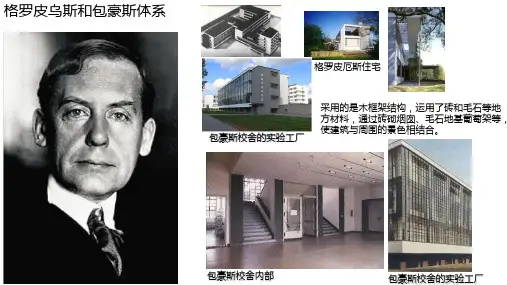

格罗皮乌斯在他设计的包豪斯校舍的实验工厂中更充分地运用玻璃幕墙。

这座四层厂房,二、三、四层有三面是全玻璃幕墙,成为后来多层和高层建筑采用全玻璃幕墙的先声。

他对建筑功能的重视还表现为按空间的用途、性质、相互关系来合理组织和布局,按人的生理要求、人体尺度来确定空间的最小极限等。

这些观点充分体现在下述建筑中:包豪斯校舍,他在英国和E.M.弗莱合作设计的剑桥伊姆品登学院(1936),他和协和建筑师事务所同人设计的哈佛大学研究生中心(1949~1950)以及西柏林汉莎区的高层公寓(1957)。

格罗皮乌斯力主用机械化大量生产建筑构件和预制装配的建筑方法。

40年代初,他和K.瓦许曼合作研制了供装配用的大型预制构件和预制墙板。

勒·柯布西耶现代建筑大师,本世纪最重要的建筑师之一,现代建筑运动的积进分子和主将。

1928年他与W·格罗皮乌斯、密斯·范·德·罗组织了国际现代建筑协会。

勒·柯布西耶现代主义建筑的主要倡导者,提出了住宅是“居住的机器”。

包豪斯三位大师主要观念及其影响作者:林洪潘来源:《艺海》2010年第11期一、包豪斯(bauhaus)的产生及其背景包豪斯出现在一战后期, 20世纪初在德国创办的建筑及产品设计学校,或许受一战的反思,很多艺术思想都产生在这时期,时间段上经历14年(1919-1933),但是它对后世的影响不仅仅是其存在的那几年而已, bauhaus是德语的反写,它最初的命名是建筑学院,因为其创始人格罗皮乌斯认为任何设计都是建筑设计之上,建筑是各门艺术的综合,他反对“纯艺术”类型的美院式教育,把艺术孤立起来,就是为艺术而艺术,认为社会是一切相互关系之整体。

格罗皮乌斯在《包豪斯丛书》中写道:“第一次世界大战给人们留下社会是一切相互关系之整体这一重要共识,包豪斯视此为最重要的创造原则。

”二、包豪斯的发展过程中“三种主义”包豪斯的发展不是直线运动,而是经历了一定的曲折过程,经历魏玛、德绍、柏林三时期,而且换了三任校长,分别是格罗皮乌斯、汉斯·迈耶以及密斯·凡德罗,三位都是设计史上举足轻重的人物,他们每个人都有自己鲜明的风格,作者总结如下:包豪斯的“理想主义”、“共产主义”、“ 国际主义”。

因此,包豪斯既是知识分子理想主义的浪漫精神,实用主义精神和形式主义精神,并且形成严谨治学风格,它是世界上独一无二的。

1、包豪斯的“表现主义转向单一、理性国际主义”“国际主义”风格源于现代主义建筑设计,首先在建筑设计得到确立,五六十年代,美国建筑上的国际主义风格已经确立,欧洲现代主义的一批大师如格罗皮乌斯已经成为美国建筑史上的魁首。

包豪斯的创办人格罗皮乌斯任职时间最长(1919-1927年)。

对他而言包豪斯带有浓烈的浪漫主义,想把包豪斯建立成一个乌托邦式的学校,提出设计在社会中的巨大作用,因为他本人经历第一次世界大战,因此强烈的反对机器化生产,希望把学校建立成为一个非机械化、比较人格的社会。

但是因为当时的魏玛政府的反对而最终转向理性主义色彩浓厚的设计思路。

包豪斯学派(Bauhaus School)20世纪20年代德国以包豪斯为基地形成与发展的建筑学派。

格罗皮乌斯是包豪斯的核心人物,他与包豪斯其他成员共同创造了一套新的、以功能、技术和经济为主的建筑观、创作方法和教学观。

他们重视空间设计;强调功能与结构的效能;把建筑美学同建筑的目的性、材料性能和建造方式联系起来;提倡以新的技术来经济地解决好新的功能问题。

包豪斯的教学特点是:反对模仿因袭,将产品设计同机器生产、社会发展及各门艺术结合起来,培养学生的动手能力和理论素养。

包豪斯学派的代表作是包豪斯校舍。

校舍面积约一万平方米,共分三部分:1、教学楼,2、生活用房(包括学生宿舍、饭厅、礼堂、厨房、锅炉房等,宿舍为六层,其余为两层),3、四层的附属职业学校(与教学楼由过街楼连结)。

后两部分均为混合结构。

从学校步行五分钟即到教员的小型住宅区。

建筑设计强调实用功能,充分利用现代建材、结构,表现简洁、通透,用不对称的造型来寻求整个构图的平衡与灵活性,用非常经济的手段表现出严肃的几何图形。

格罗皮乌斯在他设计的包豪斯校舍的实验工厂中更充分地运用玻璃幕墙。

这座四层厂房,二、三、四层有三面是全玻璃幕墙,成为后来多层和高层建筑采用全玻璃幕墙的先声包豪斯学校从魏玛迁到德绍后建的校舍,1926年落成。

它是现代主义建筑早期代表作之一,70年代作为建筑文物保护下来。

设计人是包豪斯设计学院院长W.格罗皮乌斯。

校舍为一综合性建筑,由几个功能不同的部分组成。

占地面积约2630平方米,建筑面积近1万平方米。

教室楼、实验工厂均为四层,两者之间是行政办公用房和图书馆,学生宿舍是一座六层楼,通过一个两层的食堂兼礼堂,同实验工厂相连(见彩图)。

校舍的设计体现了格罗皮乌斯提倡的重视功能、技术和经济效益,艺术和技术相结合等原则。

它的设计布局、构图手法和建筑处理技巧等在以后的现代派建筑中被广泛运用。

包豪斯校舍的设计有下述特点:①校舍的形体和空间布局自由,按功能分区,又按使用关系而相互连接。

包豪斯的历史意义名词解释包豪斯,是一所1919年由德国建筑师瓦尔特·格罗皮乌斯创建的学校,总部位于德国魏玛。

这所学校不同于传统的艺术学院,它拥有先锋而实用主义的理念,旨在将工艺和艺术相融合。

这个名字来源于建筑师兴奋电气火花的标志性叫喊:“包豪斯!包豪斯!”包豪斯的成立标志着现代主义运动的重要里程碑,它对世界设计和建筑的发展产生了深远的影响。

它的创始人相信,通过结合艺术与工艺,可以创造出适应现代生活需求的设计和建筑,从而推动社会和经济发展。

战后重建时期,包豪斯成为美国工业设计和建筑界的领导者。

许多包豪斯的教师和学生逃离纳粹统治的德国,寻求在美国建立新的事业。

他们的理念和作品对美国的设计风格产生了巨大的影响,并在后来的几十年里影响了全球的建筑和设计领域。

包豪斯的最重要的贡献之一是将艺术与工艺结合在一起。

在传统的艺术学院中,学生 mostly 可能会接受传统的绘画和雕塑训练,而在包豪斯,学生们被鼓励进行实际的手工制作,并深入了解材料和技术。

这种注重工艺的方法,使包豪斯的学生们能够设计先进且实用的产品,从而改善人们的日常生活。

包豪斯也倡导平等和包容的环境。

在包豪斯的课堂上,无论性别、年龄、种族和社会背景如何,每个学生都被视为平等的成员。

这种平等的态度在当时的社会环境中是非常罕见的。

包豪斯的激进思想和开放精神,吸引了许多进步的年轻人,使他们能够展示自己的才华和创造力。

包豪斯教育的核心理念是综合性和跨学科。

学生们被鼓励参与多种艺术形式和工艺技术的学习,从而培养出全面发展的设计师。

这种综合性的训练也使包豪斯的学生能够了解不同领域的知识和技能,从而在他们未来的职业生涯中获得更多的机会。

包豪斯的影响延伸到建筑、家具设计、工业设计和图形设计等领域。

其典型的特点包括简洁、功能性、现代感,以及对实用性和工艺的关注。

这些理念成为现代设计的基础,并在世界各地传播开来。

现如今,在许多设计学校及工作室里,包豪斯的原则仍然被视为教学和实践的基石。

包豪斯,这个仅存在了14年的学校,却改变了全世界PART1:纪录片《沃尔特·格罗皮乌斯-德绍包豪斯》PART2 包豪斯的诞生1:包豪斯的含义'bau'在德语中是'建造'的意思'haus'在德语中是'房子'的意思因此'Bauhaus' 就是“造房子”2:包豪斯诞生的时代与人文背景从时间上来看1918年11月第一次世界大战结束德国战败,损失严重人们的物质生活十分艰苦格罗皮乌斯参加了由一批先进画家、雕塑家和建筑师组成的表现主义团体“11月社”他们力图以此来振兴民族的艺术与设计从地点上来看,包豪斯是在德国魏玛建立的浓郁的人文精神和艺术氛围是培育学生创新意识的催化剂包豪斯成立的1919年是德国在第一次世界大战结束之后成立的动荡不安和脆弱的魏玛共和国成立后的第二年包豪斯在1933年被纳粹政府强行封闭这也是魏玛共和国夭折的同一年因此,包豪斯的兴衰荣败与魏玛共和国基本上是同步的PART3 包豪斯的发展历程包豪斯经历三任校长格罗皮乌斯、汉斯·梅耶和米密斯.凡德罗因而也形成了三个非常不同的发展阶段格罗皮乌斯的理想主义梅耶的共产主义和密斯的实用主义包豪斯存在的14年中三次迁校:魏玛包豪斯(1919-1925)德绍包豪斯(1925-1932)柏林包豪斯(1932-1933)包豪斯历任三届校长:第一任校长:沃尔特·格罗皮乌斯(1919-1927)第二任校长:汉斯·梅耶(1927-1930)第三任校长:密斯·凡德罗(1931-1933)PART4 包豪斯的教学体系和教学原则1:包豪斯宣言完整的建筑物是视觉艺术的最终目的。

艺术家最崇高的职责是美化建筑。

今天,他们各自孤立地生存着;只有通过自觉,并且和所有工艺技术人员合作才能达到自救的目的。

建筑家、画家和雕塑家必须重新认识:一栋建筑是各种美观的共同组合的实体,只有这样,他们的作品才能灌注进建筑的精神,以免流为“沙龙艺术”。

德国包豪斯释义简介历史贡献成立宗旨艺术设计现代主义流派格罗皮乌斯包豪斯学派- 德国包豪斯知识大全目录1释义2简介3历史贡献4成立宗旨5影响释义包豪斯(Bauhaus,1919/4/1—1933/7),是德国魏玛市的“公立包豪斯学校”(Staatliches Bauhaus)的简称,后改称“设计学院”(Hochschule für Gestaltung),习惯上仍沿称“包豪斯”。

她的成立标志着现代设计的诞生,对世界现代设计的发展产生了深远的影响。

包豪斯是世界上第一所完全为发展现代设计教育而建立的学院,在两德统一后位于魏玛的设计学院更名为魏玛包豪斯大学(Bauhaus-Universität Weimar)。

“包豪斯”一词是格罗披乌斯生造出来的,是德语Bauhaus的译音,由德语Hausbau(房屋建筑)一词倒置而成。

简介包豪斯产生的历史背景:欧洲工业革命之前的手工工艺生产体系,是以劳动力为基点的。

而工业革命后的大工业生产方式则是以机器手段为基点。

手工时代的产品,从构思、制作到销售,全都出自艺人(工匠)之手,这些工匠以娴熟的技艺取代或包含了设计,可以说这时没有独立意义上的设计师。

工业革命以后,由于社会生产分工,于是,设计与制造相分离,制造与销售相分离。

设计因而获得了独立的地位。

然而大工业产品的弊端是:粗制滥造,产品审美标准失落。

究其原因在于:技术人员和工厂主一味沉醉于新技术、新材料的成功运用,他们只关注产品的生产流程、质量、销路和利润,并不顾及产品美学品味。

而另一个重要的原因也在于艺术家不屑关注平民百姓使用的工业产品。

因此,大工业中艺术与技术对峙的矛盾十分突出。

19世纪上半叶,形形色色的复古风潮为欧洲社会和工业产品带来了华而不实、繁琐庸俗的矫饰之风,例如罗可可式的纺织机、哥特式蒸汽机、以及新埃及式水压机。

产品设计中如何将艺术与技术相统一,引发了一场设计领域的革命,以下三个运动作为标志,也是在包豪斯产生之前欧洲艺术设计领域中具有重要意义的革命。