三、土壤的理化性质

- 格式:ppt

- 大小:2.30 MB

- 文档页数:23

农业科普农田土壤的理化性质解析农业科普农田土壤的理化性质解析农田土壤是农业生产的基础,了解土壤的理化性质对于合理的农田管理和高效的农业生产至关重要。

本文将对农田土壤的理化性质进行解析,以帮助读者深入了解土壤,并提供相关的农业科普知识。

一、土壤的物理性质1. 土壤颗粒组成土壤由不同颗粒组成,主要包括砂粒、粉粒和黏粒。

这些颗粒的比例和排列方式决定了土壤的结构和质地。

砂粒较大,通气性好;粉粒适中,保水能力较强;黏粒较小,黏性较强。

土壤中这些颗粒的比例影响着土壤的透气性、保水性和排水性。

2. 土壤结构土壤结构指的是土壤颗粒的排列方式。

良好的土壤结构对于植物的根系生长和水分的保持至关重要。

常见的土壤结构包括砂状土壤、粉状土壤、块状土壤和颗粒状土壤等。

良好的土壤结构有利于土壤的透气性和保水性。

3. 土壤密度土壤密度指的是单位体积土壤的质量。

土壤密度越大,说明土壤中颗粒之间的间隙越小,通气性和透水性相对较差,可能会影响植物根系的生长。

二、土壤的化学性质1. 土壤酸碱性土壤的酸碱性是指土壤中氢离子(H+)和氢氧根离子(OH-)的浓度。

酸性土壤中氢离子浓度高于氢氧根离子浓度,碱性土壤中氢离子浓度低于氢氧根离子浓度。

土壤的酸碱性对植物的生长和养分吸收有很大影响,不同植物对土壤酸碱性的要求也有所不同。

2. 土壤有机质含量土壤有机质对土壤肥力和养分供应起到重要作用。

土壤有机质主要来源于植物残体、动物排泄物和微生物的分解物质。

有机质含量高的土壤通常肥力较好,具有较高的持水能力。

3. 土壤养分含量土壤中的养分对植物的生长和发育至关重要。

主要的土壤养分包括氮、磷、钾以及一些微量元素如铁、锌等。

合理的施肥和养分管理可以提高土壤的肥力,促进作物的生长和产量。

三、土壤的生物性质1. 土壤微生物土壤中存在着大量的微生物,包括细菌、真菌和放线菌等。

这些微生物对土壤的养分转化和有机物分解起到重要作用,是土壤生态系统的重要组成部分。

2. 土壤动物土壤中的动物包括蚯蚓、昆虫等。

![土壤的基本理化性质[专业内容]](https://uimg.taocdn.com/9f193b68ed630b1c58eeb532.webp)

土壤理化性质实验方法总结土壤的理化性质对于农业生产和环境保护都具有重要意义。

了解土壤的理化性质可以帮助我们评估土壤的肥力状况、水分保持能力、通气性等,从而指导农业生产和土地管理。

在进行土壤理化性质实验时,我们可以采用以下方法来进行测试和分析。

一、土壤粒径分析实验方法1.混合土壤与蒸馏水,使其充分溶解后加入分级筛网中;2.将分级筛网的粗细筛子按顺序从上到下放置,将混合土壤悬浮液倒入最上面的筛子中;3.用水冲洗分级筛网,清洗土壤颗粒后,将每个筛网上的土壤颗粒干燥并称重;4.根据每个筛网上土壤颗粒的重量,计算出不同粒径的百分比。

二、土壤质地分析实验方法1.取一定量的土壤样品,加入容器中;2.加入适量的蒸馏水,充分搅拌使其均匀混合,静置片刻;3.利用实验室设备或称量仪器,测量容器中土壤和水的总重量;4.将容器放入烘箱中,干燥样品至恒重;5.再次测量容器中土壤和水的总重量;6.根据土壤和水的重量差,计算出土壤颗粒的质量百分比;7.根据质量百分比,判断土壤质地。

三、土壤水分含量分析实验方法1.取一定质量的土壤样品,放入烘箱中进行干燥至恒重;2.称量干燥后的土壤质量;3.将干燥后的土壤样品放入预先称好的量筒中;4.向量筒中注入一定量的酒精,使土壤颗粒充分与酒精接触;5.迅速取样量,用天平称量;6.根据差值计算出土壤的水分含量。

四、土壤有机质含量分析实验方法1.取一定量的土壤样品,先进行干燥至恒重;2.将干燥后的土壤样品研磨成细粉,过筛筛去大颗粒;3.取一定质量的细粉状土壤样品,放入烧杯中;4.加入浓硫酸,充分混合后在水浴上加热,加热时间视土壤样品特性而定;5.冷却后,加入稀盐酸,使混合溶液中的硫酸被中和掉;6.用水稀释,将土壤中的有机质进行湿法氧化;7.过滤出有机质含量溶液,用测定仪器进行分析计算。

五、土壤酸碱度分析实验方法1.取一定质量的土壤样品,加入蒸馏水中,并搅拌均匀;2.将土壤和水的混合溶液静置,使其沉淀;3.取出上清液,用PH计或酸碱滴定法测定土壤的酸碱度。

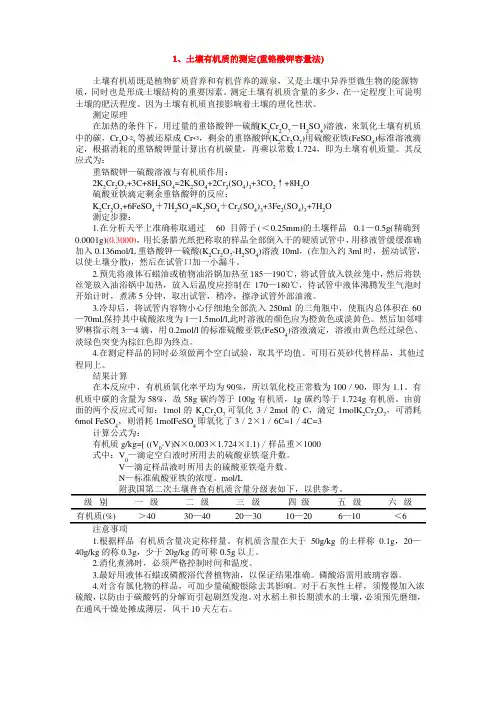

1、土壤有机质的测定(重铬酸钾容量法)土壤有机质既是植物矿质营养和有机营养的源泉,又是土壤中异养型微生物的能源物质,同时也是形成土壤结构的重要因素。

测定土壤有机质含量的多少,在一定程度上可说明土壤的肥沃程度。

因为土壤有机质直接影响着土壤的理化性状。

测定原理在加热的条件下,用过量的重铬酸钾—硫酸(K 2Cr 2O 7-H 2SO 4)溶液,来氧化土壤有机质中的碳,Cr 2O -27等被还原成Cr +3,剩余的重铬酸钾(K 2Cr 2O 7)用硫酸亚铁(FeSO 4)标准溶液滴定,根据消耗的重铬酸钾量计算出有机碳量,再乘以常数1.724,即为土壤有机质量。

其反应式为:重铬酸钾—硫酸溶液与有机质作用:2K 2Cr 2O 7+3C+8H 2SO 4=2K 2SO 4+2Cr 2(SO 4)3+3CO 2↑+8H 2O硫酸亚铁滴定剩余重铬酸钾的反应:K 2Cr 2O 7+6FeSO 4+7H 2SO 4=K 2SO 4+Cr 2(SO 4)3+3Fe 2(SO 4)3+7H 2O测定步骤:1.在分析天平上准确称取通过60目筛子(<0.25mm)的土壤样品0.1—0.5g(精确到0.0001g)(0.3000),用长条腊光纸把称取的样品全部倒入干的硬质试管中,用移液管缓缓准确加入0.136mol/L 重铬酸钾—硫酸(K 2Cr 2O 7-H 2SO 4)溶液10ml ,(在加入约3ml 时,摇动试管,以使土壤分散),然后在试管口加一小漏斗。

2.预先将液体石蜡油或植物油浴锅加热至185—190℃,将试管放入铁丝笼中,然后将铁丝笼放入油浴锅中加热,放入后温度应控制在170—180℃,待试管中液体沸腾发生气泡时开始计时,煮沸5分钟,取出试管,稍冷,擦净试管外部油液。

3.冷却后,将试管内容物小心仔细地全部洗入250ml 的三角瓶中,使瓶内总体积在60—70ml,保持其中硫酸浓度为1—1.5mol/l,此时溶液的颜色应为橙黄色或淡黄色。

小结土壤知识点总结一、土壤的形成土壤的形成是一个长期的过程,受地质、气候、植被、陆地利用和微生物等因素的影响。

在土壤形成的过程中,岩石会受到风化、侵蚀和分解的作用,生成土壤颗粒。

同时,有机质的积累和生物活动也会对土壤的形成起到重要作用。

不同的地质条件和气候环境会形成不同类型的土壤,如砂质土壤、粘土壤、壤土等。

二、土壤的物理特性1. 土壤的质地土壤的质地是指土壤中各种颗粒的数量和比例。

一般来说,砂质土壤通透性较好,排水性较强;粘土壤含有较多的粘粒,保水性较好,但通透性差;壤土则是砂和粘的混合物,具有较好的通透性和保水性。

2. 土壤的结构土壤的结构指的是土壤颗粒之间的排列方式和相互连接的程度。

良好的土壤结构有助于土壤的通气、排水和根系的生长。

土壤结构分为状结构、粒结构和块状结构等。

3. 土壤的孔隙度土壤的孔隙度是指土壤中的空气和水所占的比例。

孔隙度的大小对土壤的透气性、排水性和水分存留量有着重要的影响。

4. 土壤的密度土壤的密度是指单位体积的土壤中所含的颗粒的重量。

密度大小对土壤的排水性、保水性和通气性有一定的影响。

5. 土壤的色泽土壤的色泽反映了土壤中有机质、氧化铁和其他矿物质的含量。

不同颜色的土壤具有不同的特性,如黑色的土壤含有较多的有机质,红色的土壤含有氧化铁等。

三、土壤的化学特性1. 土壤的酸碱性土壤的酸碱性对植物的生长和土壤中的微生物有着重要的影响。

酸性土壤会对植物的养分吸收和根系生长产生负面影响,而碱性土壤则会影响土壤中元素的溶解和养分的供应。

2. 土壤的养分土壤中的养分包括氮、磷、钾等必需元素,这些元素对植物的生长和发育至关重要。

土壤的养分含量会影响植物的生长状况和产量。

3. 土壤的有机质土壤中的有机质是由植物和动物残体、粪便等有机物质分解而成。

有机质对土壤的保水、供养养分、促进微生物生长和改善土壤结构都具有重要的作用。

四、土壤的生物特性1. 土壤中的微生物土壤中有大量的微生物,包括细菌、真菌、原生动物等。

大学土管知识点总结大全第一章:土壤学基础知识1.1 土壤的定义与分类土壤是地球表面最上层由岩石颗粒、有机质、水和空气所组成的,支持生物生长的物质。

土壤根据其形成过程、化学性质、物理性质和生物性质可以分为多种类型,常见的有砂土、壤土、粘土、沙壤土等。

1.2 土壤的物理性质土壤的物理性质主要包括土壤颗粒的大小和形状、土壤的密度、孔隙度等。

这些性质对土壤的渗透性、通气性、保水性等有一定的影响。

1.3 土壤的化学性质土壤的化学性质包括土壤的酸碱度、土壤中的养分含量等。

这些性质对于土壤的肥力、养分供应等有着重要的作用。

1.4 土壤的生物性质土壤的生物性质主要指土壤中的微生物、腐解生物等。

这些微生物能够分解有机物、促进土壤的肥力等,对土壤的生态系统有着重要的作用。

第二章:土壤与植物2.1 土壤对植物的影响土壤中的养分、水分、氧气等对植物的生长有着直接的影响。

不同类型的土壤对植物的影响也有所不同,需要根据具体情况进行合理的土壤处理和管理。

2.2 土壤养分的供给土壤中的养分对于植物的生长发育至关重要。

常见的养分包括氮、磷、钾等,需要通过施肥等方式来进行补充。

2.3 土壤中的微生物土壤中的微生物对于植物的生长发育有着积极的影响。

它们可以分解有机物,促进植物的吸收养分等。

第三章:土壤改良与施肥技术3.1 土壤改良土壤改良是通过改变土壤的物理性质、化学性质、生物性质等,来提高土壤的肥力、改善土壤的透气性、保水性等。

通常采用的方法有耕作、施肥、植被覆盖等。

3.2 施肥技术施肥是为了保证植物充分获得所需的养分而对土壤进行的一种活动。

施肥的方式有化肥施用、有机肥施用等,需要结合实际情况进行选择。

第四章:土壤保护与治理4.1 土壤侵蚀土壤侵蚀是指风、水、人类等因素对土壤进行的剥蚀、冲刷等,导致土壤流失的过程。

土壤侵蚀对于土地的生产力有着严重的影响,需要采取措施加以防治。

4.2 土壤污染土壤污染是指土壤中出现的有毒物质,对土壤环境和人类健康带来危害的情况。

土壤的物理化学性质壤是发育于地球陆地表面具有生物活性和孔隙结构的介质,是地球陆地表面的脆弱薄层土壤是各种陆地地形条件下的岩石风化物经过生物、气候诸自然要素的综合作用以及人类生产活动的影响而发生发展起来的。

接下来店铺为你整理了土壤的物理化学性质,一起来看看吧。

土壤的物理性质(1)土壤质地和结构土壤是由固体、液体和气体组成的三相系统,其中固体颗粒是组成土壤的物质基础,约占土壤总重量的85%以上。

根据固体颗粒的大小,可以把土粒分为以下几级:粗砂(直径2.0~0.2mm)、细砂(0.2~0.02mm)、粉砂(0.02~0.002mm)和粘粒(0.002mm以下)。

这些大小不同的固体颗粒的组合百分比称为土壤质地。

土壤质地可分为砂土、壤土和粘土三大类。

砂土类土壤以粗砂和细砂为主、粉砂和粘粒比重小,土壤粘性小、孔隙多,通气透水性强,蓄水和保肥性能差,易干旱。

粘土类土壤以粉砂和粘粒为主,质地粘重,结构致密,保水保肥能力强,但孔隙小,通气透水性能差,湿时粘、干时硬。

壤土类土壤质地比较均匀,其中砂粒、粉砂和粘粒所占比重大致相等,既不松又不粘,通气透水性能好,并具一定的保水保肥能力,是比较理想的农作土壤。

土壤结构是指固体颗粒的排列方式、孔隙和团聚体的数量、大小及其稳定度。

它可分为微团粒结构(直径小于0.25mm)、团粒结构(0.25~10mm)和比团粒结构更大的各种结构。

团粒结构是土壤中的腐殖质把矿质土粒粘结成0.25~10mm直径的小团块,具有泡水不散的水稳性特点。

具有团粒结构的土壤是结构良好的土壤,它能协调土壤中水分、空气和营养物质之间的关系,统一保肥和供肥的矛盾,有利于根系活动及吸取水分和养分,为植物的生长发育提供良好的条件。

无结构或结构不良的土壤,土体坚实,通气透水性差,土壤中微生物和动物的活动受抑制,土壤肥力差,不利于植物根系扎根和生长。

土壤质地和结构与土壤的水分、空气和温度状况有密切的关系。

(2)土壤水分土壤水分能直接被植物根系所吸收。

实验3 土壤理化性质测定与分析1 土壤样品的采集和制备土壤样品的采集是否具有代表性,是决定分析结果能否正确反映土壤特性的关键。

因此,采集的土壤样品必须具有代表性,以确保土壤质量分析结果的正确性。

从田间采集来的土壤样品不可直接进行化学分析,需经过筛或风干过筛等处理后方可进行分析。

因此,在风干过筛处理中保持最小的误差是同样的重要。

本实验的目的在于通过土壤样品采集的实践,使学生更好地掌握采集具有代表性土壤样品的技能和合理处理样品的技能。

1.1土壤样品的采集1.1.1耕层混合土壤样品的采集(1)确定采样单元根据有关资料和现场勘查后,将采样区划分为数个采样单元,每个采样单元的图类型,肥力状况和地形等因素要尽可能均匀一致。

(2)确定采样点数及采样点位置采样点数的确定,取决于采样区域的大小、地块的复杂程度和所要求的精密度等因素,一般以5-20个为宜。

采样点位置的确定要遵循随机布点的原则,常采用“S”型布点方式,该方式能较好地克服耕作、施肥等农业措施造成的误差。

但在采样单元面积较小,地形变化较小,地力较均匀的情况下也可采用对角线(或梅花)形布点方式。

为从总体上控制采样点的代表性,避免在堆过肥的地方和田埂,沟边以及特殊地形部位采样。

(3)各采样点土样的采集遵循采样“等量”的原则,即每点所采土样的土体的宽度、厚度及深度均相同。

使用采样器采样时应垂直于地面向下至规定的深度。

用取土铲取样应先铲出一个耕层断面,再平行于断面下取土。

(4)混合土样的制备将个点采集的土样集中在一起,尽可能捏碎,混均;如果采集的样品数量过多,可用四分法将多余的土样弃去,以取1kg为宜。

其方法是将混均的土样平铺成四方形,划对角线将土样分成四份,将其中一对角线的两份弃去,如所剩样品仍很多,可重复上诉方法处理,知道所需数目为止。

采集含水较多的土样时(如水稻土),四分法很难使用,可将各样点采集的烂泥状样品搅拌均匀后,再取出所需数量。

将采好的土样装袋,土袋最好采用布制的,以保持通气。

土壤理化性质实验指导书土壤是地球上最重要的生存基础之一,为许多生物提供了宝贵的食物、水和高质量的栖居环境。

土壤的理化性质对土壤肥力及土壤的物理、化学及生物特性产生着重要影响,对环境中的物质及能量循环及土壤中物质的吸收和转移也有重要影响,因而,开展土壤理化性质的实验研究,对于研究土壤肥力及识别土壤的特性及应用具有重要意义。

本指导书旨在为土壤理化性质实验提供指导,在实验过程中使实验者可以衡量各项参数及结果,最终获得准确可靠的结果和信息。

本指导书所涉及的实验原理、步骤、设备、实验手段及正确处理方法,可为各种土壤理化性质实验提供参考。

一、土壤理化性质实验原理土壤理化性质实验是以定量分析为主的实验,以衡量土壤的物理、化学及生物特性,以及土壤中的营养物质含量,以此来表征土壤的品质及肥力特性。

二、实验步骤及流程1.首先,确定试样区域,将有待测试土壤按照体积、质量等多种参数进行采集,采集的土样需要按照规定的标准进行仔细抽样,以得到准确的实验结果。

2.采集的样品要经过缓冲剂处理,以除去有机物在实验中可能造成的影响。

3.实验中,要同时测试土壤的理化性质、质量特征、营养养分以及有机物的含量,比如土壤的湿度、PH 值、流动性、透气性、电导率、溶解性固体、碳、氮、磷等营养物质的含量,这些参数都起到重要作用,可以用来反映土壤肥力特性。

4.除了测试实验外,实验还要对试样进行样品储存及保护,以保证样品不因实验或其他原因而污染或受损,维持原有的状态,以完成实验测试。

5.实验完毕后,要对实验结果进行统计分析,从而确定土壤的理化性质及肥力特性。

总之,实施土壤理化性质实验,需要遵守以上步骤,以确保实验的准确性和可靠性。

三、实验设备实验中需要使用的设备有:PH计、土壤湿度计、水分旋转蒸发仪、热重仪、称量仪等。

四、实验手段和正确处理方法1.实验前要先清洁实验器材,妥善保管,以避免受到污染。

2.实验中使用的样品要重复抽样,以保证实验结果的准确性。

土壤与肥料知识点总结一、土壤的组成1. 土壤的基本组成土壤是地球表面的陆地壳层的一种自然体,是由矿物质颗粒、有机质、水、空气和微生物组成的。

其中,矿物质颗粒是土壤的主要固体部分,有机质则是土壤的有机部分,水和空气在土壤中则占据着孔隙的空间,而微生物则参与了土壤的生物活动。

2. 土壤的物理性质土壤的物理性质主要指的是土壤的颗粒分布以及土壤的孔隙结构。

颗粒分布是指土壤中不同粒径的颗粒的分布情况,通常分为砂、粉砂、粉土、壤土和粘土五种。

而孔隙结构则是指土壤中的孔隙空间的大小、分布和连通性等,对土壤的水分和空气运移以及植物根系的生长都有着重要的影响。

3. 土壤的化学性质土壤的化学性质主要包括土壤的酸碱度、养分含量和微量元素等方面。

土壤的酸碱度通常用pH值表示,而养分含量则主要包括土壤中的氮、磷、钾等植物所需的主要元素。

此外,土壤中的微量元素虽然含量较少,但对植物的生长却有着不可忽视的作用。

4. 土壤的生物性质土壤的生物性质主要指的是土壤中的微生物、动物和植物等生物的活动和作用。

微生物对土壤中的养分循环、有机质分解和土壤呼吸等起着重要的作用,而土壤中的动物和植物则会影响土壤的结构和养分的分布。

二、土壤的分类1. 按成因划分土壤按成因可以划分为天然土壤和人工土壤两大类。

天然土壤是指自然形成的土壤,通常根据土壤的形成过程,可以分为残积土壤、黏土土壤、沉积土壤、风化土壤和盐渍土壤等;而人工土壤则是指通过人工方式建造的土壤。

2. 按物理性质划分根据土壤的物理性质,土壤可以分为砂土、壤土、壤土质地等不同的类型。

3. 按化学性质划分根据土壤的化学性质,土壤可以分为酸性土壤、碱性土壤和中性土壤等。

4. 按养分含量划分根据土壤的养分含量,土壤可以分为肥沃土壤、贫瘠土壤和盐碱土壤等。

5. 按栽培用途划分根据土壤的栽培用途,土壤可以分为耕地土壤、园地土壤、林地土壤和草地土壤等。

三、土壤的改良1. 土壤改良的原则土壤改良的原则主要包括增加土壤有机质、改善土壤结构、提高土壤肥力和调节土壤酸碱度等几个方面。

农业科普认识土壤的理化性质农业科普:认识土壤的理化性质土壤是农业生产中不可或缺的一个环节,了解土壤的理化性质对于进行有效的农业管理至关重要。

本文将介绍土壤的理化性质,包括土壤颗粒组成、土壤水分特性、土壤肥力以及土壤酸碱性等方面。

通过对这些重要性质的认识,我们可以更好地了解土壤,并采取适当的措施来实现农业的可持续发展。

一、土壤颗粒组成土壤由不同颗粒大小的矿物质和有机质组成。

根据颗粒直径的大小,土壤可以分为粘粒、壤粒和砂粒。

粘粒是直径小于0.002毫米的颗粒,壤粒是直径在0.002毫米到0.05毫米之间的颗粒,砂粒是直径大于0.05毫米的颗粒。

土壤颗粒组成的不同影响了土壤的物理性质,如土壤的可透水性和保水性。

二、土壤水分特性土壤的水分特性对于农业生产至关重要。

土壤中水分的存在形式有毛细水、结合水和自由水。

毛细水是细小孔隙中的水分,对植物的供水起到重要作用。

结合水是以化学方式与土壤颗粒结合的水分,对作物的根系较难吸收。

自由水存在于较大的土壤孔隙中,过量的自由水会导致土壤水排泄过度,造成水分浪费和土地侵蚀。

三、土壤肥力土壤肥力是指土壤中对植物生长有益的物质含量和供给能力。

土壤肥力与土壤中的有机质、无机养分和微生物活动有关。

有机质是土壤中非常重要的组成部分,它可以改善土壤结构、提高土壤保水能力,并为作物提供养分。

无机养分如氮、磷、钾等元素则是作物生长所必需的。

微生物活动对于分解有机质、循环养分等起到关键作用。

四、土壤酸碱性土壤酸碱性是指土壤中的酸性或碱性程度,通常通过pH值来表示。

土壤的酸碱性对于植物吸收养分和微生物活动具有重要影响。

不同植物对酸碱度有不同的要求,因此了解土壤的酸碱性可以采取合适的调节措施,以满足不同作物的生长需求。

总结农业科普:认识土壤的理化性质,通过了解土壤的颗粒组成、水分特性、肥力以及酸碱性等方面的知识,可以帮助我们更好地管理土壤,提高农业生产效益。

在实际生产中,应根据土壤的特点来选择合适的农业措施,如施加有机肥料、合理利用水资源、调节土壤酸碱度等,以促进土壤的健康发展,实现农业的可持续发展目标。

土壤理化性质土壤理化性质就是土壤的物理、化学性质。

物理是指土壤的物理状况,如含砂量,松、软程度,红色或黑色等等。

化学是指所含化学成分,如各种元素的含量,酸碱性(PH值)等等。

知道土壤的理化性质,就能知道适宜栽种什么作物。

扩展资料土壤理化性质测定方法1、土壤pH的测定方法(电位法)称取10g通过1mm筛孔风干土样置25mL烧杯中,加蒸馏水10mL混匀,静置30min,用校正过的pH计测定悬液的pH值。

测定时将玻璃电极球部(或底部)浸入悬液泥层中,并将甘汞电极侧孔上的塞子拔去,甘汞电极浸在悬液上部清液中,读pH值。

2、土壤含水率的.测定方法将盛有新鲜土样的大型铝盒在分析天平上称重,准确至0.0001g。

揭开盒盖,放在瓶底下,置于已预热至105±2℃的烘箱中烘烤12h。

取出,盖好,移入干燥器内冷却至室温(约需30min),立即称重。

新鲜土样水分的测定做三份平行测定。

结果的计算:①计算公式:水分(分析基),%=(m1-m2)/(m1-m0)×100 (E1)水分(干基),%=(m1-m2)/(m2-m0)×100 (E2)式中:mo-烘干空铝盒质量(g);m1-烘干前铝盒及土样质量(g);m2-烘干后铝盒及土样质量(g)。

②平行测定的结果用算术平均值表示,保留小数点后一位。

3、土壤容重的测定方法(环刀法)将环刀托放在已知重量的环刀上,环刀内壁稍擦上凡士林,将环刀刃口向下垂直压入土中,直至环刀筒中充满土样为止。

用修土刀切开环周围的土样,取出已充满土的环刀,细心削平和擦净环刀两端及外面多余的土。

同时在同层取样处,用铝盒采样,测定土壤含水量。

把装有土样的环刀两端立即加盖,以免水分蒸发。

随即称重(精确到0.01g),并记录。

土壤的组成和性质一、土壤的组成土壤是环境中特有的组成部分,是位于陆地表面呈连续分布,具有肥力并能生长植物的疏松层,它是一个复杂的体系。

它的组成包括固相(矿物质、有机质)、液相(土壤水分或溶液)和气相(土壤空气)等三相物质四种成分有机地组合在一起构成的一种特殊物质。

按容积计,在较理想的土壤中,矿物质约占38—45%,有机质约占5—12%, 土壤孔隙约占50%, 土壤水分和空气存在于土壤孔隙内,三相之间亦经常变动而相互消长。

按重量计,矿物质可占固相部分的90—95%以上,有机质约占1 —10%左右。

(一)土壤矿物质土壤矿物质来源于地壳岩石(母岩)和母质,它对土壤的性质、结构和功能影响很大。

土壤中的矿物质由岩石风化和成土过程中形成的不同大小的矿物颗粒(或土粒)组成的。

自然界的土壤都是由很多大小不同的土粒,按不同的比例组合而成,各粒级在土壤中所占的相对比例或重量百分数称为土壤的机械组成,也叫土壤质地。

(二)土壤有机质进入土壤中的有机物质包括植物、动物及微生物等死亡残体,经分解转化逐渐形成有机质,即腐殖质,土壤腐殖质是土壤有机质的主要部分,约占有机质总量的50—65%。

腐殖质不是单一分子的有机质,而是在组成、结构和性质上具有共同特征,又有差异的一系列高分子有机化合物,腐殖质在土壤中可以呈腐殖酸或腐殖酸盐类存在,亦可以铁、铝的凝胶状态存在,也可与粘粒紧密结合,以有机-无机复合体等形态存在。

这些存在形态对土壤一系列的物理化学性质有很大影响,对土壤肥力有重大作用。

土壤有机质的化学组成包括:糖类(碳水化合物)、木质素、有机氮、脂肪、蜡质、单宁、木栓质、角质、有机磷及灰分等。

土壤中的有机质组成二、土壤的物理化学性质一)土壤的物理性质土壤结构:一般把土壤颗粒(包括单独颗粒、复粒和团聚体)的空间排列方式及其稳定程度,孔隙的分布和结合的状况称为土壤的结构。

土壤中的ca\卩6!3+等多价阳离子及有机质,腐殖质都有胶结剂的作用,参与土壤颗粒的团聚。