稻田立体种养的五种模式

- 格式:docx

- 大小:13.70 KB

- 文档页数:2

稻渔综合种养五种模式介绍稻渔综合种养是一种将稻田与渔业相结合的农业种养模式,通过在稻田中养殖鱼类,利用水稻生长的过程中排放的二氧化碳和废弃物为鱼类提供养分,从而实现稻田与渔业的互惠共生。

稻渔综合种养模式可以有效提高土地资源的利用率,增加农民的收入,改善农田生态环境。

以下将介绍稻渔综合种养的五种模式。

一、池塘式稻渔综合种养模式池塘式稻渔综合种养模式是将稻田和渔业相结合,利用池塘进行稻鱼共生。

在这种模式下,稻田一侧修建鱼塘,通过渠道将鱼塘与稻田连接起来。

在池塘中养殖适合与稻田共生的鱼类,如鲫鱼、鲢鱼等。

养殖鱼类在稻田中可以起到捕食稻田害虫的作用,避免农药对水产养殖的污染。

稻田中养着的鱼类还可以提供稻田生态系统所需的养分,促进水稻的生长发育。

稻渔综合种养模式不仅可以提高土地的利用效率,还可以达到增产增效的目的。

堤坝式稻渔综合种养模式利用稻田的堤坝进行养鱼,是一种常见的稻渔综合种养模式。

在这种模式下,经常会在稻田的堤坝处设置一些鱼缸或者水池,将水稻田和养鱼场紧密结合在一起。

鱼缸或者水池可以根据需要进行设置,以适应当地的水稻和水产养殖的需要。

堤坝式稻渔综合种养模式可以充分利用稻田的空间,提高土地的利用效率,还可以减少渔业污染农田的情况。

水下稻渔综合种养模式是将稻田和水产养殖设施结合在一起,形成一个水下种养生态系统。

在这种模式下,通过在水稻下方悬挂水产养殖网箱,养殖适合与水稻共生的鱼类。

水下稻渔综合种养模式可以利用稻田的空间,实现水产养殖和水稻共生共利。

通过在水稻下方养鱼,可以有效地防止稻田害虫的发生,减少对农药的使用,提高农田的生态环境。

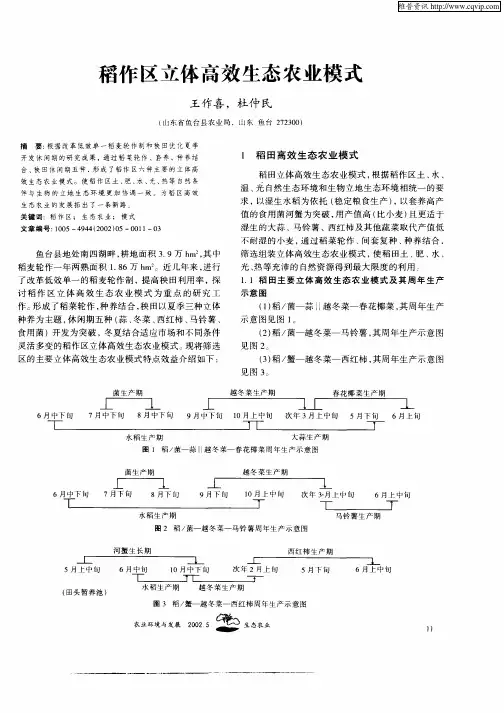

稻田的耕作制度稻田的耕作制度我国的稻田耕作制度,素以精耕细作和多熟种植享誉全球。

除北方寒冷地带和南方部分山区实行一年一熟制外,大都进行复种。

南方为以双季稻为主的两熟制或三熟制,北方以水稻与其他作物轮作的一年两熟或两年三熟制占较大比重。

在东北稻区,由于冬季温度低,夏季生长季节短,稻田常实行水稻常年连作,冬季休闲。

部分稻田实行隔年水旱轮作,即稻/稻/绿肥、稻/稻/豆类、稻/稻/春小麦。

此种水旱轮作制度可改善土壤结构,提高肥力。

在华北和西北稻区,种植制度有水田一年一熟连作或水旱轮作、水旱两年三熟和一年两熟3种。

一年一熟为一年一季稻,冬季休闲,翌年再种水稻或旱作(玉米、豆类、蔬菜)。

水旱二年三熟有春稻/冬小麦/夏稻/冬闲,或春玉米(豆类)/冬小麦/稻/冬闲。

一年二熟为冬小麦/稻。

在华中和西南的单季稻区,耕作制度依据温度、降雨量、地形和习惯等差异较为多样化。

一般为一年一熟的单季稻连作,冬季休闲。

一年二熟的有稻/小麦(大麦)或蚕豆(玉米、蔬菜、花生)、稻/秋玉米等。

二年三熟的有稻/稻/小麦(大麦)、稻/稻/青饲料(块根作物)。

在长江以南的双季稻区,有一年二熟的双季稻/冬季休闲,一年三熟的小麦(大麦)或油菜(蚕豆、绿肥)/稻/稻,小麦(大麦)/豆类/稻,或绿肥/大豆/稻等。

近年来,稻田高产优质高效的耕作制度发生了很大改变,在保证粮食生产的前提下,出现了多种多样的多功能、高效益、可持续发展的新型耕作制度。

1. 稻田立体种植模式(1)稻—饲料型在稻田中扩种饲料作物,是稻田耕作制度发展的重要方向之一,它可实行农牧结合,实现农牧业双丰收。

如马铃薯/玉米+大豆—晚稻、紫云英(青饲料)—春玉米—杂交稻、油菜—杂交早稻—玉米—甘薯(或大豆+甘薯)等,对解决饮料短缺,促进畜牧业的发展起了积极作用。

(2)稻—瓜型主要有油菜/西瓜—晚稻、大麦/西瓜—晚稻、小麦—西瓜—杂交水稻(或优质稻)、大蒜/西瓜—晚稻、马铃薯/瓜(包括西瓜、瓜子瓜,梨瓜、菜瓜、冬瓜等)—晚稻等形式,通过种植价格较高的瓜类作物,提高了稻田的经济效益。

稻渔综合种养五种模式介绍1. 引言1.1 稻渔综合种养的定义稻渔综合种养是指在稻田中同时种植水稻和养殖水产品的一种农业生态系统。

通过将水稻与鱼类、虾类、蟹类或鸭类等水产品养殖相结合,实现了种植业和养殖业的有机结合,形成了一种循环利用资源、提高土地利用率的农业生产模式。

稻渔综合种养不仅可以有效利用水资源和土地资源,降低生产成本,还能够提高农田的综合效益,实现农业可持续发展。

在稻渔综合种养中,水稻的生长提供了鱼、虾、蟹等水产品生长所需的湿地环境和生态饵料,同时水产品的粪便和代谢物也为水稻提供了养分,形成了一种互相促进、互相依存的良性循环。

通过这种方式,不仅可以增加农田的产出,还可以改善农田生态环境,减少化肥、农药的使用,降低对环境的污染。

稻渔综合种养是一种充分利用资源、提高效益、保护环境的现代农业模式,对于解决农田资源利用效率低、环境污染严重等问题具有重要意义。

随着人们对健康、环保的需求不断提高,稻渔综合种养将会成为未来农业发展的重要方向。

1.2 稻渔综合种养的意义稻渔综合种养的意义在于提高农业生产效益、促进农业可持续发展、改善生态环境、增加农民收入等方面具有重要意义。

稻渔综合种养可以优化土地资源利用,提高土地利用率。

通过在同一块土地上同时种植水稻和养殖鱼虾蟹等水产品,可以充分利用土地和水资源,实现资源的最大化利用,增加农田的经济效益。

稻渔综合种养可以促进农业的可持续发展。

传统的农业生产模式常常伴随着土地资源过度开发、化肥农药过度使用等问题,对生态环境造成了破坏。

而稻渔综合种养可以有效减少农业生产对环境的影响,降低农业生产的生态风险,实现农业的可持续发展。

稻渔综合种养还可以改善农民的经济收入。

通过发展稻渔综合种养,农民可以在原有耕种水稻的基础上,增加养殖水产品的收入,提高农民的经济收入水平,带动农村经济的发展。

2. 正文2.1 稻渔综合种养的五种模式简介稻渔综合种养是一种集稻田种植与养殖业相结合的创新模式,是一种高效、生态友好的农业生产方式。

稻渔综合种养五种模式介绍稻渔综合种养是一种将稻田和渔塘进行有效结合的种养方式。

这种种养方式不仅可以充分发挥土地资源和水资源,还可以提高农业生产效益,实现农业的可持续发展。

在稻渔综合种养中,农民可以在水稻田中养殖鱼类、虾类等水产品,充分利用水资源,提高土地的利用率,达到增加收益的目的。

一、稻渔综合种养的传统模式传统的稻渔综合种养模式是指在传统的稻田中进行鱼塘养殖的种养方式。

农民可以在水稻田的旁边或者中间挖掘一个鱼塘,将鲜活的鱼储存在水库里。

稻田和渔塘相互结合,形成了一种“稻田一侧,鱼塘一侧”的种养模式。

这种模式不仅可以提供水稻的养分,还可以形成生态链,增加水稻和鱼类的产量。

二、稻渔综合种养的现代模式现代的稻渔综合种养模式是指在现代农业管理的基础上,对稻渔综合种养进行了一定程度的改良和更新。

农民可以利用现代科技手段,打造起现代化的渔塘和稻田。

通过精确的水肥配比、全自动化的养殖设备等技术手段,可以更好地控制养殖环境,提高产量和品质。

三、稻渔综合种养的生态模式生态模式是指在稻田和鱼塘中加入一定量的水生植物,形成一个相对自然的生态系统。

通过水稻、水生植物和水生动物的相互影响,形成一个生态平衡。

这种模式可以有效改善水质,减少水体富营养化和藻类过度生长的情况,提高水产养殖的产量。

四、稻渔综合种养的循环模式循环模式是指在稻田和鱼塘中形成一种循环的生产系统。

稻田的水可以直接流入鱼塘,鱼塘的底泥可以作为稻田的有机肥,形成了一种循环利用的生态系统。

这种模式可以很好地利用水资源,降低污染风险,提高农业生产的可持续性。

总结稻渔综合种养是一种兼顾水稻种植和水产养殖的多种模式的综合性种养方式。

通过这些模式的介绍,我们可以发现,在不同的自然环境和不同的生产条件下,都可以通过不同的模式来实现稻渔综合种养的有效发展。

通过对这些模式的研究和应用,可以提高农业生产的效益,实现农业的可持续发展。

希望未来在农业生产中能够更多的推广和应用这些种养模式,提高农民的收入,促进农业的绿色可持续发展。

稻渔综合种养五种模式介绍稻渔综合种养是一种生产方式,其利用水稻田作为基础资源,兼顾养殖、种植和养护业,维持生态系统平衡,实现可持续发展。

它根据养殖和种植的植被种类和浸泡水位的不同情况,可分为五种不同的模式,分别是水稻鱼塘种养模式,水稻休闲渔养模式,水稻光伏养殖模式,河谷旱塘种养模式和水稻农业生物多样性模式。

1.水稻鱼塘种养模式水稻鱼塘种养模式是最常见的稻渔综合种养模式。

在此模式下,稻田作为养殖池塘的场所,同时还种植水稻。

最理想的情况是稻田周围筑起鱼塘堤坝,将鱼塘与稻田隔开,以防鱼类干扰水稻生长。

不过,在实际操作中,通常将鱼塘融入稻田中,将其第一次封堤时的残留水引入稻田以供浸泡水稻。

此模式的特点是,水稻能够为鱼类提供营养物质而不需要额外投入饵料,从而节约了成本。

同时,鱼塘的粪便也能为稻田提供养分,促进稻田的生长。

各种生物在这个环境中互相作用,形成一个生态闭合循环体系,起到了守护环境的效果。

2.水稻休闲渔养模式水稻休闲渔养模式是一种高端休闲农业种植模式。

在此模式下,水稻田被用作养鱼池塘,并种上数字化自然草药和漂亮的花卉。

这种做法既能够保持稻田的产量和自然景观,又能够提供丰富的娱乐活动。

此模式的特点是信奉“有机、绿色、健康”的种植原则,不使用化肥、农药,生产有机水稻,生态环境更加优美,使人们真正体验到稻田休闲的感觉。

3.水稻光伏养殖模式水稻光伏养殖模式是创新型种养模式中的一种。

这种模式将光伏发电器组表面设计成弱光透明,支架上架设水稻,利用光伏发电器组提供的近自然弱光拍摄,使水稻长成纤维紧密、耐贮藏性强的高品种水稻。

并在光伏设备下方养殖鱼类,利用水稻场景的灯光效果使鱼儿更抢眼,提高了光伏效益的同时,壮大了稻渔项目。

4.河谷旱塘种养模式河谷旱塘种养模式是非常特别的一种稻渔综合种养模式。

在这种模式下,人们在干海拔地区将干塘挖深,让水流入塘中用作养殖池塘和灌溉水源。

这种模式在河谷地区推广得很广,一些地区将旱塘做成了人工鱼塘,不仅收获了高品质的水产品,而且稻田的面积也扩大了。

稻渔综合种养五种模式介绍

稻渔综合种养是一种综合利用水、土和光资源的农业生产模式,它将稻田养殖与渔业养殖相结合,实现资源互补和收益最大化。

以下是五种常见的稻渔综合种养模式的介绍。

第一种模式是稻鱼共生模式。

在这种模式下,稻田和鱼塘进行空间布局上的整合,稻田中种植稻谷,鱼塘中养殖鱼类。

稻田和鱼塘之间可以通过管道进行引流和回流。

稻田中的稻谷可以为鱼提供遮挡和庇护,降低鱼受外界环境的影响。

而鱼塘中的水可以提供养分和湿度,促进稻谷的生长。

第二种模式是稻田与河流结合模式。

在这种模式下,将稻田与河流结合起来。

河水有利于稻田的灌溉和排水,稻田则可以净化河水中的有害物质。

稻田中的稻谷也可以为河中的鱼类提供食物和栖息地,促进鱼类的生长。

稻渔综合种养模式通过有效整合资源,充分利用互补效应,提高了农田生产系统的产量和资源利用效率。

这种模式不仅可以提高农民的收入,还可以保护环境、改善生态系统的健康状况。

稻渔综合种养模式在农业可持续发展和农村经济发展方面具有重要的意义。

稻渔综合种养五种模式介绍稻渔综合种养模式是一种集农业种植和水产养殖于一体的综合生态农业模式,通过将稻田与渔塘进行合理配置和管理,实现了农田与水面的共生共存,为农业生产带来了丰富的生态效益。

稻渔综合种养模式已经在中国等许多地方得到广泛应用,为农业生产提供了新的思路和方法。

稻渔综合种养模式的主要特点就是有效利用稻田与渔塘这两种自然资源,将二者有机地结合起来,形成生态环境,促进农业生产的可持续发展。

在稻渔综合种养模式中,稻田可以提供养殖鱼类所需的底栖动植物和大量有机物质,为养鱼提供良好的生长环境;而养鱼的水面也可以为稻田提供氮、磷等养分,促进稻田的生长和发育,形成一种互惠互利的生态循环系统。

稻渔综合种养模式的核心在于“种稻养鱼、养鱼增稻”,即通过在稻田上养鱼,利用渔塘水体来浇灌稻田,提高水田收益,优化农业结构,增加农民收入;通过放养鱼苗、虾苗等经济性水产动物,利用稻田的残茬和无效植物残渣等有机废弃物为水产养殖提供丰富的生态环境和自然饵料,促进农田生态环境与生态养殖的互动,提高了农田产值,培育了良好的农业生态。

稻渔综合种养模式有五种常见的模式,包括鱼稻共生模式、虾稻综合模式、稻鱼田间养殖模式、稻鱼塘间养殖模式和湿地生态种养模式。

下面我们分别来介绍一下这五种模式的特点和应用。

一、鱼稻共生模式鱼稻共生模式是一种典型的稻渔综合种养模式,主要是将养鱼和种植稻米结合在一起,通过在稻田中放养鱼类,使其在稻田中产生良好的生长效果,形成了一种优势争夺稻田营养盐的关联生态环境,产生了互相促进的效果。

在鱼稻共生模式中,可以通过种植沍鱼稻,利用鱼类外泌物、粪便等有机物质来提高水稻营养,从而增加稻田产量,提高农业生产效益。

二、虾稻综合模式虾稻综合模式是在稻田中养殖白虾,充分利用虾稻共生的优势,形成了一种有机的生态循环系统。

虾类可以在稻田中寻找食物,达到捕食杂草上游,减少害虫数量的目的,同时也能够在稻田中产生粪便,为稻田提供养分。

稻田立体种养的五种模式稻鱼共生。

水稻选择两优慈4、两优培9、威优111、冈优22、冈优725等生育期较长、产量高、抗性较好的品种。

选择水源方便的稻田,在靠水源的一角或一端,挖一鱼池(占稻田面积5%至10%),池深1.5米,田埂加高到50厘米、加宽到40厘米。

根据稻田大小、形状,开挖成“十”字、“日”字、“田”字、“井”字等形状的鱼沟,沟宽60厘米,沟深50厘米,并使鱼池与进出水口相连。

以养殖鲤鱼、鲫鱼为主,2月~3月每亩投放鱼苗300尾至400尾,配20%的草鱼、鳙鱼苗。

饲料可选择菜籽饼、发酵稻壳、青草等。

夏季在鱼池上搭凉棚遮阳,晒田时要慢慢排水,待鱼集中到鱼池后再晒田。

稻蟹共生。

水稻品种选择同上。

在稻田四周开350厘米宽、90厘米深的田沟,中间开2条各350厘米宽、60厘米深的沟,再开一条横沟。

田中沟的面积约占总面积的1/3。

在4月中旬,选择晴天的晚上放种,每亩投放大约600只河蟹苗(单只重5克至10克),用猪血、马铃薯、鲜鱼肉、麦子、蚌,肉等饲料饲养。

河蟹生长期5个月,10月份即可上市。

稻鳅共生。

水稻品种选择同上。

在稻田四周开2米宽、0.8米深的围沟,中间视稻田大小,酌情开几条比围沟略窄、略浅的沟。

5月中下旬放养泥鳅苗,每亩2万尾,放种前要用生石灰消毒。

可用菜籽饼、猪牛粪及糠等做泥鳅的饲料。

根据季节和生长阶段的不同,饲料投放量也不同,要小量勤投,均匀投放。

稻蛙共生。

水稻品种选择同上。

首先加固田埂至1米以上,田埂坚固,迎水面安砌石料护坡,并建好进、排水口,在近田埂处开挖沟作为牛蛙保护沟。

沟面宽2米,沟底宽1米,总面积为养蛙田面积的15%左右。

在沟溜上搭遮阳棚,或在田埂四周内侧种植豆类等叶片较大的作物,供牛蛙上岸栖息。

用聚乙烯网围拦防逃。

养蛙稻田一般采用半旱式栽培。

中稻采用多蘖大苗,浅水移栽,以宽窄行的方式插足基本苗。

水稻坚持以基肥为主、追肥为辅,有机肥为主、化肥为辅的原则。

栽后10天放幼蛙,放前用高锰酸钾20毫升和3%食盐混合液浸洗5分钟至10分钟。

稻渔综合种养五种模式介绍1. 引言1.1 稻渔综合种养五种模式介绍稻渔综合种养是一种融合了稻田种植和渔业养殖的农业模式,通过在稻田中同时进行水稻种植和养殖水产品,实现资源的高效利用和互补优势。

在不同的环境条件下,稻渔综合种养模式也有着不同的发展形式和特点。

传统稻渔综合种养模式是将水稻和养殖鱼虾融合在同一水体中,利用稻田的水体兼顾水产养殖和稻田种植。

生态循环稻渔综合种养模式则是在传统模式基础上增加了循环利用农业废弃物和水体的处理系统,实现水稻种植、养殖和废弃物处理的有机循环。

生态灌溉稻渔综合种养模式则将灌溉水源与养殖水源相结合,通过合理设计灌溉系统,提高水的利用效率和农田的生产力。

现代化稻渔综合种养模式利用现代科技手段进行生产管理和市场销售,提高农业生产的效率和质量。

生态旅游稻渔综合种养模式则将稻渔种养与生态旅游相结合,通过开发休闲农业和农家乐项目,促进农村经济的多元发展。

稻渔综合种养五种模式的发展前景无疑是充满希望的,它不仅可以提高农民收入,也可以改善农田生态环境,促进农村可持续发展。

随着社会对绿色食品和生态旅游的需求不断增加,稻渔综合种养模式的发展前景必将更加广阔。

2. 正文2.1 传统稻渔综合种养模式传统稻渔综合种养模式是一种古老而且经典的农业生产方式,在中国历史悠久且广泛应用。

这种模式主要是指在农田中同时种植水稻和养殖鱼类,使二者相互促进、互惠互利。

在这种模式下,通过稻田灌溉和排水系统,可以保持水稻生长的需要,同时也提供了适宜鱼类生长繁殖的环境。

传统稻渔综合种养模式的原理是利用水体作为连接点,通过合理管理水源和生态环境,实现水稻和鱼类的共生共存。

水稻的秧苗期和鱼类的苗种期往往是相互重叠的,这使得水稻和鱼类可以在同一片田地中进行生长和繁殖,形成一种良性循环。

在传统稻渔综合种养模式中,充分利用水体资源,提高了土地的利用效率,同时也减少了化肥农药的使用。

这种模式不仅可以提高农田的产量,还可以改善水质和生态环境,有益于生态平衡的保持和生态系统的健康发展。

稻渔综合种养五种模式介绍1. 引言1.1 稻渔综合种养的背景稻渔综合种养是一种将水稻种植与养殖业相结合的新型农业模式,旨在通过最大限度地利用农田资源,实现水稻与水产品的生产共生互利。

稻渔综合种养的背景可以追溯到古代农耕文明,当时农民在水稻田中同时养殖鱼类和鸭子,以增加水稻的产量和提高农田的综合利用率。

随着人口增长和环境污染的加剧,传统农业面临着种植和养殖分开的生产方式无法满足需求的困境。

稻渔综合种养应运而生,成为农业生产的新趋势和解决方案。

通过水稻与养殖业的有机结合,不仅可以提高农田的产出效率,还可以改善生态环境、减少农业污染、增加农民收入,具有重要的生态经济和社会意义。

稻渔综合种养的兴起,为农业可持续发展提供了新的模式和路径,对于推动农业现代化、实现农业增效、提高农民生活水平具有重要意义。

1.2 稻渔综合种养的意义稻渔综合种养的意义在于整合了水稻种植和养殖业两大产业,实现了资源的高效利用和增值。

稻渔综合种养可以提高土地的利用效率,同时减少单一农业生产模式对土壤的过度耗损。

这种种养模式不仅可以增加农民的收入,还可以提升农业的综合效益。

通过种养结合,可以有效地循环利用资源,节约土地和水资源。

稻渔综合种养还可以促进农业结构调整,推动农业产业的升级和转型。

通过引入新的种养模式,可以为农业提供更多的创新动力,加快农业的现代化进程。

稻渔综合种养的意义不仅体现在经济效益上,更在于其对农业可持续发展和生态环境保护的积极作用。

2. 正文2.1 水稻与养殖业的结合水稻与养殖业的结合是指在同一个农田或农业生产系统中同时种植水稻和开展养殖业的一种农业生产模式。

这种模式的出现主要是为了实现资源的高效利用和生态系统的良性循环,可以有效提高农田的综合效益。

水稻作为世界上最主要的粮食作物之一,可以提供丰富的主食资源。

而养殖业则可以提供丰富的蛋白质来源,比如虾、鱼、牛等。

将水稻种植和养殖业结合起来,可以实现不同农业生产方式之间的协同效应,提高农田的生产力。

稻田种养有哪些方式这六种模式均有上万元收益!为了提高养殖效益,很多人喜欢种养结合,可以获得双倍收益。

在农村种植最多最普遍的就是水稻了,那么水稻田可以养殖什么?下面就一起来了解稻田种养的六种模式。

为了提高养殖效益,很多人喜欢种养结合,可以获得双倍收益。

在农村种植最多最普遍的就是水稻了,那么水稻田可以养殖什么?下面就一起来了解稻田种养的六种模式。

1、“虾稻共作”生态种养虾稻共作是一种种养结合的研制模式,即在稻田中养殖克氏原螯虾并种植一季中稻,在水稻种植期间,克氏原螯虾与水稻在稻田中同生共长。

这种模式有过去的一稻一虾变为一稻两虾,这样就提高了稻种的质量和虾的经济效益,这种模式比单一的种植稻增加3000元以上。

2、鳖虾稻生态种养这是将鳖、虾、稻混在一起养殖的模式,这种方式可以在不施肥料、不打农药的情况下消灭稻田的病害,还能改善土壤的板结状况,不仅在收获稻种的同时,收获鳖、虾,大大提高经济效益。

3、虾稻共生模式这种模式跟虾稻共作是一样的,不过这种模式可以养殖多种虾类,可以实行一季稻三批虾,经营主体不分家的模式,这可以充分利用稻田综合资源,创造适合虾种自然繁殖和生长的最佳条件。

在种植一季中稻的同时,可出产虾苗、成虾、亲虾三类虾,将虾种、成虾和稻谷的生产与经营有机结合起来。

4、香稻嘉鱼生态种养模式这种模式就是在稻田挖开宽3.5米,深1米左右的回形沟投放小龙虾和甲鱼,甲鱼以小龙虾的蜕壳和各类昆虫为食,甲鱼、小龙虾粪便为水稻提供充足的有机肥料。

实现了一田多用、一年多收,一亩地纯利润能达到上万元。

5、沼-藕-鳅生态种养模式这种生态养殖模式是将稻田田底垫压后,建“回”型沟,将莲藕和泥鳅混养。

这种养殖模式可以使沼渣做底肥,泥鳅的排泄物可以成为莲藕生长所需要的有机肥料,泥鳅还能帮助松土,能够捕食池塘里的各类浮游生物,而荷叶盛开的时候,能创造出阴凉的小环境,使泥鳅得以快速生长。

这种模式将原来传统的莲藕产量翻倍增长,同时还能收获泥鳅的产量,每亩都能达到上万元的收益。

稻渔综合种养五种模式介绍稻渔综合种养是一种综合利用耕地、水面和渔塘资源,将稻田和鱼塘结合起来进行种养的一种农业生产模式。

这种模式集农业种植和畜牧养殖为一体,能够达到资源综合利用,增加生产效益,促进农业可持续发展的目的。

稻渔综合种养模式在提高农业生产效益的也能够改善农业生态环境,是一种非常具有推广价值的农业模式。

1. 稻鱼共生模式稻鱼共生是最常见的稻渔综合种养模式之一,主要是通过把稻田和渔塘相结合,让养殖的鱼类在稻田里觅食,同时也为稻田提供一些有益的元素,起到一种互相促进的作用。

在这种模式下,稻田和鱼塘可以相互抵补充养养物质,让它们达到一种良好的生态平衡。

在这种模式下,稻田可以为鱼类提供养分,同时鱼类也可以在稻田里清理害虫和杂草。

而种植水稻的过程中,稻田也会产生一些鱼类所需的一些生活条件,比如鱼类会在水稻的生长过程中寻找自己的食物。

这种模式可以达到资源共享,提高生产效益的目的。

在这种模式下,鸭子和水稻可以实现共生共赢的局面,既可以增加水稻的产量,又可以提供了一个适宜的生活环境给鸭子,提高了鸭子的养殖效益。

在这种模式下,农民们既可以收获水稻,同时也可以收获鸭子,实现了资源的最大化利用。

稻鱼豆共生是一种将稻田、渔塘和豆类种植结合在一起的种养模式。

在这种模式下,农民们可以在稻田里种植水稻,同时在渔塘里养殖鱼类,还可以在一些空闲的地方种植豆类作物。

在这种模式下,水稻和鱼类可以相互促进,藕类也可以为稻田提供一些有益的元素,起到一种良好的生态平衡。

藕类的生长也可以带来一些有益的微生物,对水稻的生长有一定的促进作用。

这种模式下,农民们不仅可以生产出水稻和鱼类,还可以生产出藕类,提高了农田的综合效益。

综合种养模式不仅可以提高农业生产效益,还可以改善农业生态环境,是一种非常具有推广价值的农业模式。

在今后的农业生产中,我们应该积极倡导和推广这种综合种养模式,在实践中不断总结经验,提升综合种养模式的生产效益,为农业生产做出更大的贡献。

稻田综合种养模式及技术要点稻田综合种养是一种将水稻种植与水产养殖相结合的生态农业模式,它充分利用了稻田的生态空间和自然资源,实现了稻、鱼、虾、蟹等多物种共生互利,提高了农田的经济效益和生态效益。

这种模式不仅能够增加农民的收入,还能够减少化肥和农药的使用,保护农田生态环境,具有广阔的发展前景。

一、稻田综合种养的主要模式1、稻鱼共生模式稻鱼共生是稻田综合种养中最常见的模式之一。

在稻田中开挖一定比例的鱼沟、鱼溜,投放适量的鱼苗,如鲤鱼、鲫鱼、草鱼等。

鱼类在稻田中觅食害虫、杂草和浮游生物,其排泄物又可以为水稻提供养分,减少化肥的使用。

同时,鱼类的活动还能够疏松土壤,增加土壤的透气性,有利于水稻的生长。

2、稻虾共作模式稻虾共作是近年来发展迅速的一种稻田综合种养模式。

在稻田中开挖环形沟,种植水稻的同时养殖小龙虾。

小龙虾以稻田中的杂草、昆虫和腐败有机物为食,其排泄物为水稻提供了优质的有机肥料。

在水稻生长期间,适当降低水位,让小龙虾进入稻田觅食;在水稻收割后,加深水位,为小龙虾提供良好的生长环境。

3、稻蟹共生模式稻蟹共生模式是在稻田中养殖河蟹。

河蟹喜欢在稻田中栖息、觅食,能够清除稻田中的杂草和害虫,其排泄物也能够增加土壤肥力。

在养殖过程中,需要设置防逃设施,防止河蟹逃逸。

同时,要合理控制河蟹的放养密度,避免对水稻生长造成不利影响。

4、稻鳅共养模式稻鳅共养是将泥鳅养殖与水稻种植相结合的模式。

泥鳅具有钻泥的习性,能够疏松土壤,增加土壤的含氧量。

泥鳅以稻田中的昆虫、杂草和微生物为食,其生长过程中产生的代谢产物可以作为水稻的肥料。

在稻田中设置一定的遮阴设施和防逃网,为泥鳅提供适宜的生长环境。

二、稻田综合种养的技术要点1、稻田选择与改造选择水源充足、水质良好、排灌方便、保水保肥能力强的稻田。

在稻田改造方面,根据不同的种养模式,合理开挖鱼沟、鱼溜、环形沟等。

鱼沟一般宽 05-1 米,深 03-05 米;鱼溜的面积一般占稻田面积的5%-8%,深度 08-1 米。

====Word行业资料分享--可编辑版本--双击可删====稻田综合种养四种模式1、“稻虾(或蟹)菜共生”模式。

其特点是:大垄双行,早放精养,种养结合,稻虾双赢。

水稻栽插一行不少,一穴不缺,水稻平均产量500千克/亩,比不养虾稻田增产5%;小龙虾平均规格30克以上,亩产100千克以上;蔬菜亩产200千克,水稻+小龙虾+蔬菜经济效益1500~~2倍。

该模式“用地不占地、用水不占水、一地两用、一水两养、一季三收”。

2、“稻虾连作”模式。

该模式主要在长江中游,水稻与小龙虾连作。

利用地势低洼的单季稻田,6~7月插秧,11月初收割,收割后稻草还田,然后灌水投放种虾繁殖虾苗。

第二年开春后投有机肥,补充部分饲料,4月中旬至水稻插秧前捕捞销售。

年产水稻550千克/亩,小龙虾75千克/亩,综合效益1200~1500元/亩,比单独种植水稻翻一番以上。

3、“蟹、虾、鱼池种稻”模式。

对原来的池塘,采用增加池边青坎面积和池中台地面积,种植水稻。

池中饲养适宜浅水、水陆两栖的特种水产。

蟹池种植水稻面积为池塘的40~60%,水稻栽培不施肥,不烤田,不用农药,亩产优质稻谷200~300千克;蟹塘主养蟹种,亩产蟹种125千克以上,综合效益4500元/亩以上。

4、“稻鳅共生”模式。

进行稻田养殖泥鳅,水稻病虫害明显减少,水稻生产成本每亩平均减少60元左右,稻谷质量也比常规生产的稻谷明显提高,每千克可多卖0.1~0.2元左右,每亩产水稻500千克,可增收50~100元,加上每亩水稻生产减少成本60元,水稻亩均可增收110~160元。

亩均生产商品泥鳅100千克,养殖泥鳅利润1100元,加上水稻种植亩利润合计1400元左右。

源-于-网-络-收-集。

稻田立体种养的五种模式

稻鱼共生。

水稻选择两优慈4、两优培9、威优111、冈优22、冈优725等生育期较长、产量高、抗性较好的品种。

选择水源方便的稻田,在靠水源的一角或一端,挖一鱼池(占稻田面积5%至10%),池深1.5米,田埂加高到50厘米、加宽到40厘米。

根据稻田大小、形状,开挖成“十”字、“日”字、“田”字、“井”字等形状的鱼沟,沟宽60厘米,沟深50厘米,并使鱼池与进出水口相连。

以养殖鲤鱼、鲫鱼为主,2月~3月每亩投放鱼苗300尾至400尾,配20%的草鱼、鳙鱼苗。

饲料可选择菜籽饼、发酵稻壳、青草等。

夏季在鱼池上搭凉棚遮阳,晒田时要慢慢排水,待鱼集中到鱼池后再晒田。

稻蟹共生。

水稻品种选择同上。

在稻田四周开350厘米宽、90厘米深的田沟,中间开2条各350厘米宽、60厘米深的沟,再开一条横沟。

田中沟的面积约占总面积的1/3。

在4月中旬,选择晴天的晚上放种,每亩投放大约600只河蟹苗(单只重5克至10克),用猪血、马铃薯、鲜鱼肉、麦子、蚌,肉等饲料饲养。

河蟹生长期5个月,10月份即可上市。

稻鳅共生。

水稻品种选择同上。

在稻田四周开2米宽、0.8米深的围沟,中间视稻田大小,酌情开几条比围沟略窄、略浅的沟。

5月中下旬放养泥鳅苗,每亩2万尾,放种前要用生石灰消毒。

可用菜籽饼、猪牛粪及糠等做泥鳅的饲料。

根据季节和生长阶段的不同,饲料投放量也不同,要小量勤投,均匀投放。

稻蛙共生。

水稻品种选择同上。

首先加固田埂至1米以上,田埂坚固,迎水面安砌石料护坡,并建好进、排水口,在近田埂处开挖沟作为牛蛙保护沟。

沟面宽2米,沟底宽1米,总面积为养蛙田面积的15%左右。

在沟溜上搭遮阳棚,或在田埂四周内侧种

植豆类等叶片较大的作物,供牛蛙上岸栖息。

用聚乙烯网围拦防逃。

养蛙稻田一般采用半旱式栽培。

中稻采用多蘖大苗,浅水移栽,以宽窄行的方式插足基本苗。

水稻坚持以基肥为主、追肥为辅,有机肥为主、化肥为辅的原则。

栽后10天放幼蛙,放前用高锰酸钾20毫升和3%食盐混合液浸洗5分钟至10分钟。

一般每亩放养规格为每只40克至50克的牛蛙幼蛙1500只至2000只,或每亩美国青蛙2500只至 3000只。

牛蛙按常规方法管理,蛙前期采取浅水养殖,从中稻移栽到晒田前,稻田水放置位稳定在10厘米至15厘米,保护沟内水保持在0.5米至1.0米,保持水透明度在35厘米至40厘米。

稻螺共生。

选择天旱不干、洪水不涝的稻田,田埂加高到50厘米以上。

耕作时不要使用农机操作,不宜犁耙,并要根除杂草。

养福寿螺宜把稻田整理成2米至3米的长条形畦坑,水深保持30厘米至60厘米,中间每隔30厘米左右放些竹片、木棒,以供螺吸附。

稻田养螺前,在进出水口设置较密的栏栅或网眼较小的聚乙烯网。

田埂四周严防鼠蛇等钻洞漏水而引起螺逃逸。

中稻栽后15天开始放养,每亩放体重2克至4克的幼螺2000只至4000只。

植物叶和嫩茎都可作为饲料,并辅以精料,青草和精料比为5∶1。

水稻肥料以基肥的方式一次性施足。

水稻防治病虫应选用高效低毒农药加水喷施,不宜拌上撒施。

勤换水,保持水质清新。