中国近现代史纲要第二章第一节教案

- 格式:docx

- 大小:28.82 KB

- 文档页数:9

《中国近现代史纲要》课程教案一、教案概述《中国近现代史纲要》课程教案旨在帮助学生了解和掌握中国近现代史的基本知识和主要事件,培养学生对我国历史发展的认识和理解。

本课程共十个章节,本教案将提供前五个章节的教学内容、目标和activities。

二、教学目标1. 了解中国近现代史的基本脉络和主要事件。

2. 培养学生的爱国情怀和历史责任感。

3. 提高学生分析问题和解决问题的能力。

三、教学内容第一章:鸦片战争与太平天国运动1. 鸦片战争的背景和原因2. 鸦片战争的过程和结果3. 太平天国运动的兴起和衰落第二章:洋务运动与戊戌变法1. 洋务运动的背景和主要内容2. 戊戌变法的背景和主要措施3. 戊戌变法的失败原因和影响第三章:辛亥革命与中华民国的建立1. 辛亥革命的背景和过程2. 中华民国的政治制度和政治改革3. 辛亥革命的影响和意义第四章:北洋政府与军阀割据1. 北洋政府的组成和特点2. 军阀割据的形成和影响3. 北洋政府的衰落和崩溃第五章:新文化运动与中国共产党的成立1. 新文化运动的背景和主要内容2. 中国共产党的成立过程和主要人物3. 中国共产党的早期活动和影响四、教学activities1. 针对每个章节的内容,安排相应的课堂讲解和讨论。

2. 引导学生阅读相关的历史文献和资料,加深对历史事件的理解和认识。

3. 组织学生进行小组讨论和报告,培养学生的团队合作和表达能力。

五、教学评估1. 定期进行课堂测试,检查学生对知识的掌握程度。

2. 评估学生的课堂表现和参与度,鼓励积极的学习态度。

3. 期末进行课程考试,综合评估学生的学习成果。

六、教学内容第六章:抗日战争与国共合作1. 抗日战争的爆发和背景2. 抗日战争期间国共合作的过程和成就3. 抗日战争对中国近现代史的影响第七章:解放战争与中华人民共和国的成立1. 解放战争的背景和过程2. 解放战争胜利的原因和意义3. 中华人民共和国的成立及其影响第八章:社会主义制度的建立与探索1. 社会主义改造的背景和过程2. 社会主义制度的建立和发展3. 社会主义探索中的主要成就和经验教训第九章:改革开放与现代化建设1. 改革开放的背景和主要政策2. 改革开放以来的经济发展和社会变革3. 中国特色社会主义道路的探索和成就第十章:中国近现代史的启示与展望1. 中国近现代史的主要经验和教训2. 当代中国面临的主要挑战和机遇3. 展望未来,中国特色社会主义的发展前景七、教学activities1. 针对每个章节的内容,安排相应的课堂讲解和讨论。

《中国近现代史纲要》课程教案一、教学目标1. 让学生了解中国近现代史的基本发展脉络,掌握重要历史事件和人物。

2. 培养学生分析历史现象、评价历史人物的能力。

3. 增强学生的国家认同感,培养爱国主义精神。

二、教学内容1. 第一章:鸦片战争与近代中国的开始教学要点:鸦片战争的背景、过程和结果近代中国的社会变革鸦片战争对中国历史的影响2. 第二章:太平天国运动教学要点:太平天国运动的起因、过程和结果太平天国运动的意义和影响太平天国运动与中国近代化的关系3. 第三章:洋务运动与戊戌变法教学要点:洋务运动的背景、过程和结果戊戌变法的背景、过程和结果洋务运动和戊戌变法对中国近代化的影响4. 第四章:辛亥革命与中华民国的建立教学要点:辛亥革命的背景、过程和结果中华民国的成立及其政治制度辛亥革命对中国历史的影响5. 第五章:北洋政府时期的中国教学要点:北洋政府的成立及其政治制度北洋政府时期的重要历史事件北洋政府时期的经济发展和社会变迁三、教学方法1. 讲授法:讲解重要历史事件、人物和现象,阐述其背景、过程和影响。

2. 讨论法:组织学生讨论历史问题,培养分析问题和评价问题的能力。

3. 案例分析法:分析典型历史事件,引导学生从多角度审视历史现象。

4. 观看历史纪录片:辅助学生形象地了解历史背景和历史事件。

四、教学评价1. 平时成绩:课堂参与度、作业完成情况等。

2. 考试成绩:期末考试,包括选择题、简答题、论述题等。

五、教学资源1. 教材:《中国近现代史纲要》2. 参考书籍:相关历史著作和学术论文3. 历史纪录片:反映中国近现代史的重要纪录片4. 网络资源:历史网站、学术论文库等六、第六章:中国共产党的成立与国民革命教学要点:中国共产党成立的背景和过程国民革命运动的发展和影响国共合作与冲突对中国历史的影响七、第七章:抗日战争时期的中国教学要点:抗日战争的背景、过程和结果抗日战争对中国社会的影响抗日战争中的重要历史人物和事件八、第八章:解放战争与中华人民共和国的成立教学要点:解放战争的背景、过程和结果中华人民共和国的成立及其意义解放战争对中国历史的影响九、第九章:社会主义制度的建立与改革开放教学要点:社会主义制度的建立过程和内容改革开放的背景、过程和成果改革开放对中国历史的意义和影响十、第十章:当代中国的发展与挑战教学要点:当代中国的发展历程和成就当代中国面临的挑战和问题当代中国的发展趋势和展望十一、教学方法(续)4. 小组合作法:分组进行历史课题研究,培养团队协作能力和研究能力。

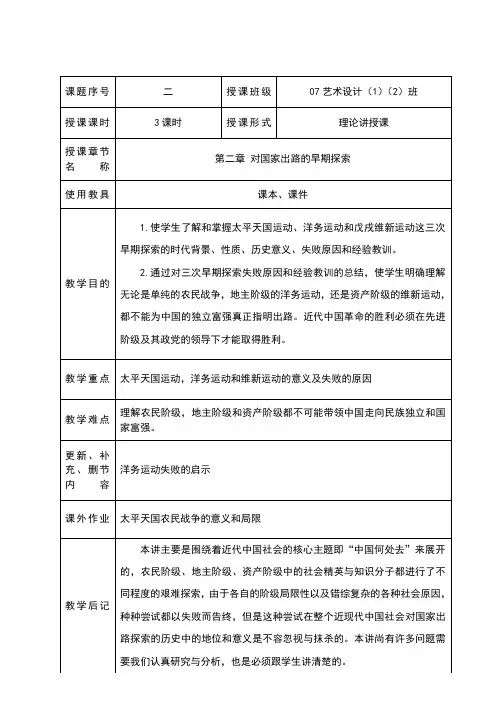

第二章对国家出路的早期探索一、教学目的与要求了解太平天国农民战争的历程,认识其历史意义以及失败的原因和教训。

了解洋务运动的兴办,把握洋务运动的历史作用以及失败的原因。

了解戊戌维新运动的兴起,领会维新运动的历史意义以及失败的原因和教训。

二、教学重点与难点太平天国农民战争的意义及失败的原因和教训;洋务运动的作用;戊戌维新运动的意义与教训;对国家出路的早期探索失败的原因分析。

三、教学时数:4学时四、教学内容第一节农民群众斗争风暴的起落在中国封建社会中,通常每个王朝主要的社会矛盾和危机都与地主与农民这一对立阶级有关。

在第一次鸦片战争后,随着资本----帝国主义的入侵,中国面临民族危机和社会危机日益加深的内外双重挑战,这种挑战与以往历史上数次双重挑战最大的不同是外部挑战不是相对的野蛮对文明的挑战,而是西方新兴的近代资本主义文明对东方古老的封建文明的挑战,中华民族面临着有史以来最严峻的外部挑战。

作为外国侵略者和本国封建统治者的主要压迫和剥削对象的中国农民阶级率先自发应战,这种应战是由洪秀全、冯云山为代表的中国农民知识分子组织发动的,最终汇聚成太平天国农民战争风暴。

一、太平天国农民战争(一)金田起义和太平天国的建立1、原因首先,中华民族面临民族危机和社会危机的双重挑战,社会各阶级都面临寻求出路的问题。

其次,中国农民面临外国侵略者和本国封建统治者双重压迫和剥削,被迫走上反抗斗争的道路。

鸦片战争失败以后,清政府因对列强的巨额赔款和弥补财政亏空,赋税的征收科派更加重了。

“天下贪官,甚于强盗,衙门污吏,何异虎狼”,“民之财尽矣,民之苦极矣!”(天地会的《万大洪告示》)。

中国的农业和家庭手工业相结合的自然经济在西方资本主义的入侵之下逐渐解体。

清政府的黑暗统治和地主阶级的残酷剥削以及鸦片战争后资本主义列强的侵略造成的灾难,导致阶级矛盾不断激化,人民反抗不断。

2、太平天国兴起金田村起义(1851年1月)——永安建制(1851年12月)——转战湖南湖北(1852年4月)---1853年1月攻占武昌——定都天京(1853年3月),建立与清政府统治对峙的农民政权——太平军的北伐和西征——天京事变(太平天国由盛转衰的转折点)——力挽危局的苦斗(1858年8月——1864年7月):破江南、江北大营,三河大捷,安庆失守,天京失陷、太平天国失败。

《中国近现代史纲要》教案第一章:鸦片战争与晚清社会变革教学目标:1. 了解鸦片战争的背景、过程及其对中国历史的影响。

2. 掌握晚清社会变革的主要内容,认识其对中国近现代史发展的作用。

教学内容:1. 鸦片战争的背景和原因。

2. 鸦片战争的过程和结果。

3. 晚清社会变革的主要内容。

4. 晚清社会变革对中国近现代史的影响。

教学活动:1. 引导学生阅读相关历史资料,了解鸦片战争的背景和原因。

2. 通过多媒体展示,使学生直观地了解鸦片战争的过程和结果。

3. 组织学生讨论晚清社会变革的主要内容,引导学生深入思考其对中国近现代史的影响。

教学评价:1. 检查学生对鸦片战争背景、过程的掌握程度。

2. 评估学生在讨论中对晚清社会变革主要内容的认知水平。

3. 审阅学生课后作业,了解其对晚清社会变革对中国近现代史影响的理解程度。

第二章:太平天国运动教学目标:1. 掌握太平天国运动的起因、过程和结果。

2. 了解太平天国运动在中国近现代史中的地位和影响。

教学内容:1. 太平天国运动的起因。

2. 太平天国运动的过程。

3. 太平天国运动的结果。

4. 太平天国运动在中国近现代史中的地位和影响。

教学活动:1. 引导学生阅读相关历史资料,了解太平天国运动的起因。

2. 通过多媒体展示,使学生直观地了解太平天国运动的过程。

3. 组织学生讨论太平天国运动的结果,引导学生深入思考其在中国近现代史中的地位和影响。

教学评价:1. 检查学生对太平天国运动起因的掌握程度。

2. 评估学生在讨论中对太平天国运动过程的认知水平。

3. 审阅学生课后作业,了解其对太平天国运动在中国近现代史中地位和影响的理第六章:戊戌变法与辛亥革命教学目标:1. 理解戊戌变法的背景、过程及其失败的原因。

2. 掌握辛亥革命的历史背景、经过和意义。

3. 分析辛亥革命对中国历史发展的影响。

教学内容:1. 戊戌变法的背景和过程。

2. 戊戌变法失败的原因。

3. 辛亥革命的历史背景。

4. 辛亥革命的过程和取得的成果。

《中国近现代史纲要》课程教案第一章:鸦片战争与晚清社会变革教学目标:1. 了解鸦片战争的背景、过程及其对中国历史的影响。

2. 掌握晚清社会变革的主要内容,认识其对中国近代史的重要意义。

教学内容:1. 鸦片战争的背景与国际环境。

2. 鸦片战争的爆发及其过程。

3. 鸦片战争对中国社会的影响。

4. 晚清社会变革的主要内容。

5. 晚清社会变革对中国近代史的意义。

教学方法:1. 采用多媒体演示,展示鸦片战争的历史图片和文献资料。

2. 引导学生讨论鸦片战争对中国社会的影响。

3. 组织学生进行小组研究,探讨晚清社会变革的主要内容。

教学评估:1. 学生参与讨论的表现。

2. 小组研究的成果展示。

第二章:太平天国运动教学目标:1. 了解太平天国运动的起源、过程及其失败的原因。

2. 认识太平天国运动在中国近代史中的地位和影响。

1. 太平天国运动的起源与背景。

2. 太平天国运动的过程与主要事迹。

3. 太平天国运动失败的原因。

4. 太平天国运动在中国近代史中的地位和影响。

教学方法:1. 采用多媒体演示,展示太平天国运动的历史图片和文献资料。

2. 引导学生讨论太平天国运动的过程及其失败的原因。

3. 组织学生进行小组研究,探讨太平天国运动在中国近代史中的地位和影响。

教学评估:1. 学生参与讨论的表现。

2. 小组研究的成果展示。

第三章:洋务运动与戊戌变法教学目标:1. 了解洋务运动的背景、过程及其失败的原因。

2. 掌握戊戌变法的主要内容及其对中国近代化的影响。

教学内容:1. 洋务运动的背景与动机。

2. 洋务运动的过程与主要成就。

3. 洋务运动失败的原因。

4. 戊戌变法的主要内容。

5. 戊戌变法对中国近代化的影响。

1. 采用多媒体演示,展示洋务运动和戊戌变法的历史图片和文献资料。

2. 引导学生讨论洋务运动的过程及其失败的原因。

3. 组织学生进行小组研究,探讨戊戌变法的主要内容及其对中国近代化的影响。

教学评估:1. 学生参与讨论的表现。

第二章对国家出路的早期探索第一节农民群众斗争风暴的起落一、太平天国农民战争金田起义和太平天国的建立随着资本-帝国主义的入侵,中国的民族危机和社会危机日益加深,社会各阶级都面临着“怎么办”的问题。

农民阶级、地主阶级洋务派、资产阶级维新派、资产阶级革命派,他们从各自的阶级立场出发,对国家的岀路进行探索,先后提出了不同的主张和方案。

农民是外国侵略者和本国封建统治者的主要的压迫对象和反抗力量。

长期以来,中国广大农民在封建地主的压迫、剥削下,过着极其贫困和不自由的生活。

鸦片战争失败以后,为支付对列强的巨额赔款,同时也为了弥补财政亏空,清政府加重了赋税的征收科派。

各级官吏在征收钱粮时往往浮收勒扣,横征暴敛,农民的负担更为沉重。

由于西方资本主义的入侵,中国的农业和家庭手工业相结合的自然经济逐渐解体。

鸦片贸易在战后进一步泛滥,导致白银外流、银贵钱贱的现象更加严重,又额外增加了农民的负担。

残酷的压迫和剥削,迫使广大人民尤其是农民群众走上反抗斗争的道路。

1842年至1850年间,全国各族人民的反清起义在百次以上。

清政府调兵镇压,但群众斗争彼伏此起,酝酿着更大规模的反抗。

太平天国农民起义就是在这种情况下爆发的。

1843年,洪秀全撷取原始基督教教义中反映下层民众要求的平等思想和某些宗教仪式,从农民斗争的需要出发,加以改造,创立了拜上帝教,并利用它发动和组织群众。

1851年1月,洪秀全率拜上帝教教众在广西省桂平县金田村发动起义,建号太平天国。

随后,太平军从广西经湖南、湖北、江西、安徽,一直打到江苏,席卷6省。

1853年3月,占领南京,定为首都,改名天京,正式宣告太平天国农民政权的建立。

太平军所进行的战争,是一次反对清政府腐朽统治和地主阶级压迫、剥削的正义战争。

太平军在进军的征途中,坚决镇压和打击官僚、豪绅、地主,焚烧衙门、粮册、田契、债券,有力地冲击了封建统治秩序。

太平军纪律严明,所过之处,“以攫得衣物散给贫者……谓将来概免租赋三年”。

《中国近现代史纲要》第一章教案【教学目标】1. 了解鸦片战争的背景和原因,掌握鸦片战争对中国历史的影响。

2. 掌握《南京条约》的主要内容及其对中国历史的影响。

3. 了解太平天国运动的背景、过程和影响,掌握天京事变的意义。

【教学内容】一、鸦片战争的背景和原因1. 英国的殖民扩张和中国市场的需求2. 鸦片贸易和禁烟运动二、《南京条约》的主要内容及其对中国历史的影响1. 《南京条约》的主要内容2. 鸦片战争后中国的社会变革三、太平天国运动的背景、过程和影响1. 太平天国运动的背景2. 太平天国运动的过程3. 太平天国运动的影响四、天京事变的意义1. 天京事变的背景和过程2. 天京事变的影响【教学方法】讲授法:通过讲解鸦片战争、南京条约、太平天国运动和天京事变的相关知识,使学生了解和掌握相关历史事件。

案例分析法:分析太平天国运动的案例,帮助学生更好地理解太平天国运动的背景、过程和影响。

小组讨论法:让学生分组讨论天京事变的意义,培养学生的团队合作能力和思考能力。

【教学评估】课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和提问情况,评估学生的参与度。

小组讨论报告:评估学生在小组讨论中的表现和报告的质量。

课后作业:通过课后作业的完成情况评估学生对课堂内容的掌握程度。

【教学资源】教材:《中国近现代史纲要》多媒体课件:鸦片战争、南京条约、太平天国运动和天京事变的图片和视频资料。

《中国近现代史纲要》第二章教案【教学目标】1. 了解洋务运动的背景和原因,掌握洋务运动的主要内容和影响。

2. 掌握甲午中日战争的原因和过程,了解其对中国历史的影响。

3. 了解戊戌变法的背景、过程和影响,掌握其在中国历史上的地位。

【教学内容】一、洋务运动的背景和原因1. 洋务运动的背景2. 洋务运动的原因二、洋务运动的主要内容和影响1. 洋务运动的主要内容2. 洋务运动的影响三、甲午中日战争的原因和过程1. 甲午中日战争的原因2. 甲午中日战争的过程四、甲午中日战争对中国历史的影响1. 甲午中日战争的影响2. 甲午中日战争后的中国【教学方法】讲授法:通过讲解洋务运动、甲午中日战争和戊戌变法的相关知识,使学生了解和掌握相关历史事件。

xx近现代史纲要第二章第一节教案安世道农学院设施(2)班课程:9xx学号2011015001第二章对国家出路的早期探索教学目的和要求通过本章的学习,帮助学生了解农民阶级、国家出路的早期探索,了解太平天国运动的意义和失败的原因,从而正确认识单纯的农民战争运动,是不能为实现中国的独立和富强真正指明出路。

教学重点太平天国运动的意义和失败的原因主要内容一是农民阶级发动太平天国运动,企图用武装斗争和农民改革方案改造社会;第一节xx农民战争一、农村社会变动与xx起义(一)鸦片战争后xx农村社会的变动(1)鸦片输入的激增引起的白银外流、银贵钱贱、额外增加了农民的负担。

老百姓“昔日卖米三斗,输一亩之课而有余;今日卖米六斗,输一亩之课而不足”。

田赋负担实际增加一倍以上。

这些负担归根到底,仍然落到了农民的头上。

加速了劳动者的破产。

(2)清政府为了支付战费和赔款,拼命搜刮百姓如江浙一带的的漕赋,原需交米1石的,战后竟需交米2石5、6斗,(10斗=1石,一石=120斤)甚至达3、4石之多;湖南的地丁税则从每丁银1两变成了每丁几两。

这些都使劳动人民的负担更加沉重。

(3)地主、官僚、贵族也加剧了土地的兼并,地租剥削率很高到太平天国起义前夕,土地兼并已经十分激烈,官僚、贵族占地的规模最为惊人,如道光时期的大学士琦善占地竟达25600顷(1公顷=10000平方米)以上。

满汉大员有地几百顷、数千顷的很多。

一般地主占地规模也相当惊人,以致广大自耕农和小地主破产。

至于佃农的境况就更加恶劣了,他们需向地主缴纳高额地租,并且常常受到高利贷者的重利盘剥。

终岁勤劳,难得一饱。

导致农村社会矛盾日益尖锐。

(4)由于政治腐败,水利连年失修,自然灾害十分频繁1841-1843年黄河连续三年决口,造成豫、皖、苏三省广大地区被淹,人民死亡以百万计;1846-1850年,黄河流域和长江流域各省又连续遭到严重的水旱灾害,波及上千余州、县。

尤其是1849年长江大水,汉口尽成水府,武昌水深至檐,湖北、安徽、江苏等省广大地区受灾严重,为百年所未遇。

《中国近现代史纲要》教案(绪论、第一、二章)发布者:德育绪论教学目的:从中国近代史的断限与分期、基本线索介绍以及意义等方面的讲授,使学生从整体上了解中国近代史的性质,学习中国近现代史的目的和意义,以及学术界目前讨论的热点问题、研究动态等等,使学生从宏观上对中国近代史有一个基本的认识。

一、中国近代史的内涵和断限这涉及到中国历史的断限和分期问题。

众所周知,中国历史的断限和分期,同世界的断限和分期不同。

在每个历史发展的转折阶段,总是晚一步。

(一)世界历史的断限和分期世界古代――远古~1640年英国资产阶级革命世界近代―― 1640年英国资产阶级革命~1917年俄国十月革命世界现代―― 1917年俄国十月革命~1945年第二次世界大战结束世界当代―― 1945年第二次世界大战结束~当前(二)中国历史的断限和分期1. 史学界多数学者观点:古代――公元前21世纪夏王朝建立~1840年鸦片战争近代―― 1840年鸦片战争~1919年五四运动现代―― 1919年五四运动~1949年新中国成立当代— 1949年中华人民共和国成立至今2. 近几年史学界的争论:[1] 1630年~1919年即以明清之际作为起点,以五四运动为终点这种观点是史学界的少数,主要以已故历史学家、中国人民大学教授尚钺为代表其理论依据是划分历史时期,应该以生产关系的发展变化为根本。

而生产关系的发展变化,是由一定的经济基础决定的,经济基础变化了,上层建筑也随之变化,从而带动历史进入一个新的时期。

根据这一理论,尚钺老先生认为,我国早在明清之际,资本主义就已经萌芽,江南一些城镇已经有了早期手工作坊,并且随着历史的发展,到清朝后期又进一步发展,如果没有外国资本主义的入侵,中国会缓慢地发展到资本主义社会。

是外国资本主义的武装入侵,打断了中国独立发展的道路,打破了中国古老封建王朝的尊严,使中国的发展方向出现了曲折,走向半殖民地、半封建道路。

这种“半殖民地、半封建”如果仅仅从经济角度来看,就是要打破中国自然经济状况而发展商品经济和市场经济,这与中国已经萌芽和发展的商品经济的方向是共同的。

中国近现代史纲要第二章第一节教案安世道农学院设施(2)班课程:9班学号2011015001第二章对国家出路的早期探索教学目的和要求通过本章的学习,帮助学生了解农民阶级、国家出路的早期探索,了解太平天国运动的意义和失败的原因,从而正确认识单纯的农民战争运动,是不能为实现中国的独立和富强真正指明出路。

教学重点太平天国运动的意义和失败的原因主要内容一是农民阶级发动太平天国运动,企图用武装斗争和农民改革方案改造社会;第一节太平天国农民战争一、农村社会变动与太平军起义(一)鸦片战争后中国农村社会的变动(1)鸦片输入的激增引起的白银外流、银贵钱贱、额外增加了农民的负担。

老百姓“昔日卖米三斗,输一亩之课而有余;今日卖米六斗,输一亩之课而不足”。

田赋负担实际增加一倍以上。

这些负担归根到底,仍然落到了农民的头上。

加速了劳动者的破产。

(2)清政府为了支付战费和赔款,拼命搜刮百姓如江浙一带的的漕赋,原需交米1石的,战后竟需交米2石5、6斗,(10斗=1石,一石=120斤)甚至达3、4石之多;湖南的地丁税则从每丁银1两变成了每丁几两。

这些都使劳动人民的负担更加沉重。

(3)地主、官僚、贵族也加剧了土地的兼并,地租剥削率很高到太平天国起义前夕,土地兼并已经十分激烈,官僚、贵族占地的规模最为惊人,如道光时期的大学士琦善占地竟达25600顷(1公顷=10000平方米)以上。

满汉大员有地几百顷、数千顷的很多。

一般地主占地规模也相当惊人,以致广大自耕农和小地主破产。

至于佃农的境况就更加恶劣了,他们需向地主缴纳高额地租,并且常常受到高利贷者的重利盘剥。

终岁勤劳,难得一饱。

导致农村社会矛盾日益尖锐。

(4)由于政治腐败,水利连年失修,自然灾害十分频繁1841-1843年黄河连续三年决口,造成豫、皖、苏三省广大地区被淹,人民死亡以百万计;1846-1850年,黄河流域和长江流域各省又连续遭到严重的水旱灾害,波及上千余州、县。

尤其是1849年长江大水,汉口尽成水府,武昌水深至檐,湖北、安徽、江苏等省广大地区受灾严重,为百年所未遇。

同期,两广地区也是水、旱、蝗灾不断。

总之,连年的人祸天灾,使人民陷于失业、破产、饥饿、死亡的困境。

2. 人民反抗此起彼伏清政府的黑暗统治和残酷的封建剥削,以及外国侵略势力所造成的灾难,迫使广大人民群众走上了反抗道路。

鸦片战争后,汉、壮、苗、瑶、彝、回、藏等各族人民的起义和抗租抗粮等斗争几乎遍及全国。

其中从1843-1850年,全国各地群众暴动和武装起义,大小即达70余起。

当时北方各省有白莲教、天理教的斗争,河南、安徽、山东一带有捻党活动;在南方,斋教散布于湖南、江西、福建、浙江等地,天地会势力更是遍及长江和珠江流域。

据统计,1847-1850年仅广西一省,天地会系统的农民起义队伍即有二三十支。

每支少者数百人,多者三、四千人不等,几乎无地无之,无时无之。

(严正基:《论粤西贼情兵事始末》,《太平天国史料丛编》第2册第3页)这些斗争使官僚、地主、豪绅惶惶不可终日,狠狠地打击了清朝统治势力。

以至于地主文人惊呼:粤西近日情势,如人满身疮毒,浓血所至,随即溃烂,……终必有溃败不可收拾之一日。

(龙启瑞:《上某公书》,《经德堂文集》卷六,第6页)这一切都说明,由于阶级矛盾的激化和各地农民反抗斗争的持续发展,一场农民大起义的风暴即将来临。

(二)农民革命的酝酿正当中国社会酝酿着一场农民大起义风暴的时候,洪秀全在广西创立了“拜上帝会”组织,为太平天国农民起义的爆发,做了舆论上的宣传和组织上的准备。

洪秀全(1814-1864年),广东花县人,出身于一个农民家庭。

七岁入村塾读书,由于聪明勤奋,五、六年间,即能熟诵四书、五经及多篇古文。

家庭对他期望殷切,希望他能取得功名,以显父母,光宗族。

但是三次赴广州考秀才都名落孙山,使洪秀全感到愤懑不平。

1.应试落第,去旧从新在1843年最后一次应试落第后,他阅读了基督教布道小册子《劝世良言》。

洪秀全读后按照书中的启示,祈祷上帝,自行施洗,以示去旧从新,并开始从事传教活动。

2.撰写“三原文献”,宣传平等思想从1844-1848年洪秀全先后撰写了《原道救世歌》、《原道醒世训》、《原道觉世训》等作品,把基督教教义和儒家思想结合起来。

提出天下有无相恤,患难相救,门不闭户,道不拾遗,男女别途,举贤尚德的大同社会。

3.创立拜上帝会1847年春,洪秀全和冯云山在广西桂平县紫荆山区建立起一个被称为拜上帝会的组织。

4.形成领导核心拜上帝会在发展和斗争过程中,逐渐形成了以洪秀全为首的领导核心,成员有冯云山、杨秀清、萧朝贵、韦昌辉和石达开。

(三)太平天国的建立1.金田起义1851年1月11日,洪秀全率众在金田宣布起义,建号太平天国。

气势磅礴的太平天国农民战争从此开始了。

金田起义后,清政府急忙调集军队一万多人派往桂平,广西提督向荣亲至前线指挥镇压。

太平军英勇作战,屡次大破清军。

2.永安封王建制1851年8月,太平军在平南官村击溃向荣部队,一举攻克了广西永安州。

12月,洪秀全在此颁布封王诏令:杨秀清为东王,萧朝贵为西王,冯云山为南王,韦昌辉为北王,石达开为翼王。

规定西王以下各王俱受东王节制。

确立了太平天国初期的官制,这对于加强领导、发展队伍具有重要意义。

3.转战湖南湖北太平军在永安停留了半年多的时间,清军3万多人陆续开到永安,包围了全州城。

1852年4月,太平军突围北上。

6月,太平军攻克全州。

在全州战役中,冯云山不幸中炮牺牲,使太平天国失去了一位优秀的领导人。

太平军撤离全州后,进入湖南。

在湖南发布了《奉天诛妖救世安民谕》、《奉天讨胡檄布四方谕》、《救一切天生天养救一切中国人民谕》三檄文,揭露清政府的腐朽黑暗统治,官以贿得,刑以钱免,富儿当权,豪杰绝望,(《颁行诏书》,《太平天国》第一册,第162、164页)号召人民起来推翻它。

8月,太平军攻取湖南重镇郴州。

9月,围攻湖南省城长沙,未能攻克。

萧朝贵在攻城时中炮牺牲。

这是继冯云山之后,太平天国的又一重大损失。

11月底,太平军放弃攻打长沙的行动,移营转进。

12月,太平军攻克益阳、岳州,获得大量武器、船只。

同时,数千船民、纤夫踊跃加入起义队伍,组成水营。

从此,太平军有了一支新建的水师。

1852年底,太平军进入湖北,连克湖北重镇汉阳、汉口。

1853年1 月,太平军攻克湖北省城武昌。

4.定都南京2月,洪秀全、杨秀清放弃武昌,统率大军,水陆两路,浩浩荡荡,顺江东下,势如破竹,连下江西九江、安徽安庆、芜湖、和州等地。

3月7日,太平军兵临南京城下,水陆连营,直望无际,既众且整,清军望之夺气。

(汪士铎《乙丙日记》卷一)3月19日,太平军攻破南京外城,斩两江总督陆建瀛等。

20月,攻克内城,杀江宁将军祥厚等,完全占领了南京。

太平天国定都南京,改南京为天京,正式建立了与清王朝对峙的政权。

二、太平天国的制度和政策(一)《天朝田亩制度》太平天国定都天京后,于1853年冬颁布了《天朝田亩制度》。

这是一个以土地问题为核心,包括政治、经济、军事、文化等方面内容的革命纲领。

1.基本内容(1)把土地平均分配给农民是根据凡天下田,天下人同耕的原则,把土地平均分配给农民,以实现有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖的理想社会。

(《太平天国》第一册,第321-322页)分配的办法是:按产量的高低把田分为上、中、下三级九等,好田坏田各一半,互相搭配,按人口平均分配。

不分男女,凡16岁以上,每人得到一份同等数量的土地,15岁以下的减半。

(2)建立农村基层组织政权两除了解决土地问题之外,《天朝田亩制度》还还规定建立农村基层组织政权两来组织社会生产和产品分配。

每25户为一两,每两设两司马一人,总管生产、分配、军事、教育、宗教等事务。

分得土地的农民,除耕田外,都要参加副业劳动,凡天下,树墙下以桑。

凡妇,蚕绩缝衣裳。

凡天下,每家五母鸡、二母彘。

凡二十五家中,陶冶木石等匠,俱用伍长及伍卒为之,农隙治事。

(3)设立“圣库制度”在分配问题上,每两设一国库,规定每两生产的农副业产品,除足其二十五家每人所食可接新谷外,余则归国库。

凡麦、豆、苎麻、布帛、鸡犬各物及银钱亦然。

25家中婚丧等事所需要的银钱粮食,都由每两所设的国库开支。

鳏寡孤独、疾病残废等丧失劳动能力者,均由国库供养。

2.对《天朝田亩制度》的评价《天朝田亩制度》是农民阶级对地主土地所有制的否定。

它反映了当时广大贫苦农民强烈地反对地主阶级残酷剥削的要求,以及获得土地、追求平等平均的理想社会的渴望,具有反封建的意义。

正如列宁所说:“地权'和‘平均土地'的思想,无非是为了完全推翻地主权力和完全消灭地主土地占有制而斗争的农民力求平等的革命愿望的表现而已。

(《纪念赫尔岑》,《列宁选集》第2卷,第418-419页)《天朝田亩制度》把农民的这种愿望,用政权的力量予以系统化、制度化,对于发动和鼓舞群众起来斗争,发挥了积极作用。

但是,《天朝田亩制度》所规定的分配土地和通天下皆一式的社会经济生活方案,是要在小生产的基础上废除私有制和平均一切社会财富,以求人人平等,是农民的绝对平均主义思想。

它把农业和家庭手工业相结合的自给自足的自然经济理想化、固定化。

这种方案是与社会发展的总趋势相悖离的,不可能使社会生产力向前发展。

《天朝田亩制度》所制定的平分土地和平均主义的经济方案在当时激烈的战争环境下是无法实施的,而实际实行的仍是照旧交粮纳税的政策。

这表明太平天国承认地主占有土地,并允许地主收租。

封建的生产关系虽然受到冲击,但并没有改变。

3.《天朝田亩制度》的实行情况尽管如此,在太平天国占领的地区内,地主阶级受到了沉重打击。

一部分地主豪绅和庙宇寺观的田产被没收,对富户课以重税和减轻农民的负担。

如天京附近的农民,交长毛钱粮,不复交田主粮。

同时,在太平天国起义的影响下,广大农民群众纷纷自发地起来反对地主的压迫和剥削,有的占有逃亡地主豪绅的土地,有的拒绝向地主交租,有的则少纳地租。

据当时一些文人记载:江苏扬州附近,凡佃人田者,亦思抗租不纳;(汪士铎《乙丙日记》卷二)在湖北黄梅县,贫民多挟贼凌富,而田风大坏,舞弊名色多,是区区者(指租谷)能有几何(邓文滨:《卖脱父亲能抵课》,《醒睡录》卷七)在安徽芜湖,前江南河道总督潘锡恩所有的2000多亩土地,自咸丰三年后,籽粒无收。

(《徽君御寇案牍》,《太平天国史料丛编简辑》第六册,第116-117页)这都说明,太平天国提出的平分土地的方案虽然并未实行,但是广大农民却夺回了相当数量的土地,并且由于少交或不再向地主交租,大大减轻了负担,不仅打击了封建势力,而且对太平天国控制地区农业生产的发展和支援农民战争,起了重要的作用。

(二)《资政新篇》的提出1859年4月,洪秀全的族弟洪仁玕从香港辗转来到天京,不久被封为干王,总理太平天国朝政。