实验心理学讲义9

- 格式:ppt

- 大小:111.00 KB

- 文档页数:43

绪论实验心理学的形成与发展•实验心理学是以实验方法研究心理和行为规律的科学。

19世纪以来,心理学家使用生理学、物理学和数学方法运用在心理学研究之中,使心理学走上了实验研究的科学之路。

•一些哲学家和生理学家赫尔姆霍茨、韦伯、费希纳和冯特等人率先采用实验的方法研究了一些感觉和知觉范围内的问题,他们的共同努力促进了实验心理学的形成。

•冯特奠定了心理学研究的实验基础之后,众多后来者采用不同的思路和方法进行心理学的实验研究,发展出了众多的心理学研究流派。

一、实验心理学的形成•(一)韦伯•韦伯(1795-1878)是德国解剖家、生理学家,感觉生理心理学和心理物理学的创始人之一。

他1795年6月24日生于萨克森的维登堡,1815年获莱比锡大学博士学位,两年后任该校医学院讲师,1818年任解剖学和生理学助力教授,1821年任教授。

主要从事血液循环和感觉,特别是触觉的研究工作。

代表著作有:《论触觉》(1834)、《触觉与一般感觉》(1846)等。

•韦伯对心理学主要有两大贡献:一是用实验系统证明了两点阈限的概念,二是发现了韦伯率。

•韦伯第一次用实验证明和测量了两点阈限•阈限概念本来是赫尔巴特提出的,但是缺乏实验的根据。

韦伯先用圆规的一个尖端同两个尖端交错着接触被试的各部分皮肤,然后一点点扩大两点之间的距离。

在不用视觉的情况下,让他把从一点到两点的距离感觉报告出来。

韦伯把刚刚能辨别出皮肤上两个刺激点的最短距离称为两点阈限。

这一概念从实验心理学的建立至今仍在广泛的应用。

•韦伯提出了心理学上第一个定量的差别阈限定律即韦伯率•韦伯首先发现重量的最小可觉差异,确定两重物之间的最小可觉差异与标准之比是一个常数。

后来又推广到研究皮肤表面的两点阈,线的长度和音的高低,发现它们的比值也是一个常数。

据此,韦伯于1834年提出了韦伯率,即差别阈限的定律。

•刚能察觉出刺激有差别时,刺激得增量和原来刺激值的比是一个常数。

韦伯率用数学公式表示:△I / I = K•(I : 代表标准刺激的强度△I :代表刚能一起感觉的刺激曾量,亦即差别阈限 K :代表常数)•韦伯既打破了对阈限的哲学思辨,又超越了对感觉现象用经验检验的局限,在心理学史上他第一次对感觉与外在刺激的互动关系进行了实验研究和定量分析,用数学公式表示出人的差别阈限与标准刺激之间的函数关系,提出了心理学的第一个定量法则——韦伯率。

第一章 绪论关键词费希纳 冯特 艾宾浩斯 权威 注意凝聚 先验 经验观察 自我校正 观察法 自然观察法 个案研究 调查研究法 无干扰观察 无干扰测量 相关研究法 零结果 天花板效应 地板效应 知情同意权课程讲义第一节 实验心理学的由来今天,实验心理学已经成为科学心理学研究的代表和主力,这一地位的取得离不开实验心理学创生之初众多研究者的工作和贡献。

其中又尤其以三位学者的工作最具里程碑意义,他们是:费希纳(Gustav Theodor Fechner)、冯特与艾宾浩斯(Hermann Ebbinghaus)。

一、费希纳(一)对心理学的贡献1. 联系心理与物理世界费希纳采用物理学方法研究感觉生理,以探讨哲学心理学中身心关系的问题。

1860年他在韦伯定律(Weber’s law)的基础上,提出了用以了解人们对刺激量的心理经验(即知觉大小)的费希纳定律(Fechner’s law)。

其公式为:S = K log R。

其中:S为感觉到的刺激强度,R为实际刺激强度,K为常数,log为取对数。

费希纳定律表明:由剌激所引起的知觉大小是该感觉系统的K值与刺激强度的对数之积。

当剌激量越大时,产生一个最小可觉差所需要的变化量也越大。

即物理量增大时,为了感知到同样的差异,需要更大的刺激变化。

2. 心理现象的定量研究方法费希纳在心理物理学研究中创造了三种感觉测量方法,它们分别是:最小可觉差法(method of just noticeable differences)、正误法(method of right and wrong cases)和均差法(method of average error)。

这三种方法虽然关注的只是最简单的心理过程——感觉,但它们第一次将人类的心理现象量化地表达出来,使人们有可能对人类心理进行实验研究。

迄今为止,这些方法以及它们的变式仍被运用于心理学研究中。

(二)对现代心理学的影响费希纳对现代实验心理学的贡献是毋庸置疑的,我们可以借用波林下面的这段话来评价其对现代心理学的影响:“没有费希纳……也许仍然会有一种实验心理学……可是,在实验体中,却不可能出现如此广泛的科学范畴,因为,如果测量不能成为科学的工具之一,则我们很难认为某个课题是符合科学的。

《实验心理学教案》课件一、引言1. 课程目标:让学生了解实验心理学的基本概念、研究方法及其在心理学研究中的应用。

2. 教学方法:采用讲授、讨论、实验相结合的方式进行教学。

3. 教学内容:本节课主要介绍实验心理学的基本概念和研究方法。

二、实验心理学的基本概念1. 实验心理学的定义:实验心理学是心理学的一个分支,主要通过实验方法研究心理现象。

2. 实验心理学的研究对象:人类的感知、认知、情绪、行为等心理现象。

3. 实验心理学的研究方法:实验方法、调查方法、观察方法等。

三、实验心理学的研究方法1. 实验方法:实验方法是实验心理学研究的主要方法,包括实验室实验和现场实验。

2. 调查方法:调查方法是通过问卷、访谈等方式收集数据,分析心理现象的研究方法。

3. 观察方法:观察方法是通过观察被试的行为、表现等来研究心理现象的研究方法。

四、实验室实验1. 实验室实验的优点:可控性强、重复性强、精确度高。

2. 实验室实验的缺点:实验情境与现实生活存在差距、被试可能产生实验效应。

3. 实验室实验的设计:实验组、对照组、实验变量等。

五、现场实验1. 现场实验的优点:实验情境更接近现实生活、易于观察被试的自然行为。

2. 现场实验的缺点:可控性相对较弱、重复性较差、可能受到外部因素干扰。

3. 现场实验的设计:自然实验、干预实验等。

教学建议:在讲解每个知识点时,结合具体的实验案例进行阐述,让学生更好地理解实验心理学的基本概念和研究方法。

鼓励学生积极参与讨论,提高他们对实验心理学的兴趣。

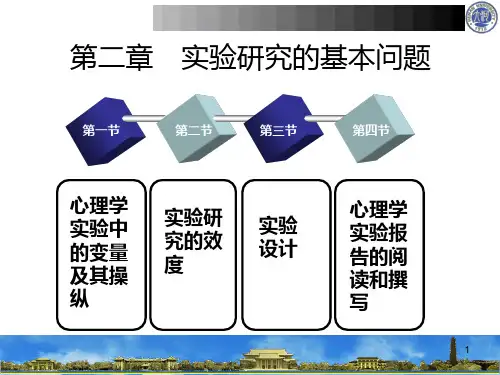

六、心理学实验的基本设计1. 独立组设计:将参与者随机分配到实验组和对照组,比较两组的差异。

2. 依赖组设计:同一组参与者在不同条件下进行实验,比较不同条件下的差异。

3. 混合设计:将参与者按照某种特征分组,在不同的条件下进行实验,比较不同组在不同条件下的差异。

七、实验数据收集与分析1. 数据收集:通过实验工具(如问卷、测验、行为观察等)收集数据。

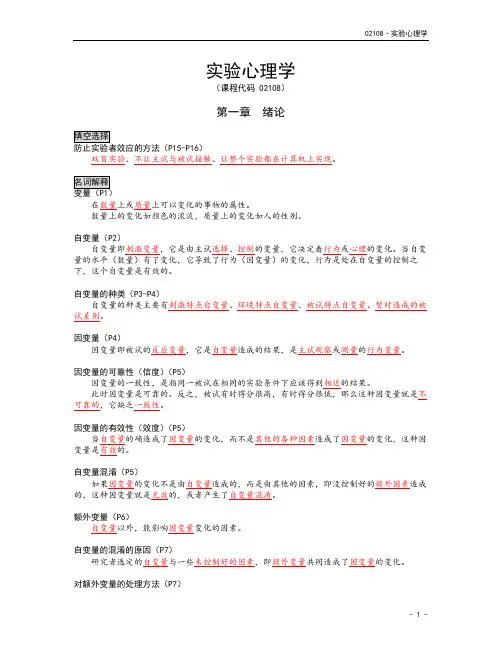

实验心理学(课程代码 02108)第一章绪论P15-P16)双盲实验、不让主试与被试接触、让整个实验都在计算机上实现。

在数量上或质量上可以变化的事物的属性。

数量上的变化如颜色的浓淡,质量上的变化如人的性别。

自变量(P2)自变量即刺激变量,它是由主试选择、控制的变量,它决定着行为或心理的变化。

当自变量的水平(数量)有了变化,它导致了行为(因变量)的变化,行为是处在自变量的控制之下,这个自变量是有效的。

自变量的种类(P3-P4)自变量的种类主要有刺激特点自变量、环境特点自变量、被试特点自变量、暂时造成的被试差别。

因变量(P4)因变量即被试的反应变量,它是自变量造成的结果,是主试观察或测量的行为变量。

因变量的可靠性(信度)(P5)因变量的一致性,是指同一被试在相同的实验条件下应该得到相近的结果。

此时因变量是可靠的。

反之,被试有时得分很高,有时得分很低,那么这种因变量就是不可靠的,它缺乏一致性。

因变量的有效性(效度)(P5)当自变量的确造成了因变量的变化,而不是其他的各种因素造成了因变量的变化,这种因变量是有效的。

自变量混淆(P5)如果因变量的变化不是由自变量造成的,而是由其他的因素,即没控制好的额外因素造成的,这种因变量就是无效的,或者产生了自变量混淆。

额外变量(P6)自变量以外,能影响因变量变化的因素。

自变量的混淆的原因(P7)研究者选定的自变量与一些未控制好的因素,即额外变量共同造成了因变量的变化。

对额外变量的处理方法(P7)消除、保持恒定。

自变量的交互作用(P11)如果一项有两个或两个以上自变量的实验里,一个自变量的效果,在另外一个自变量的每一水平上不一样。

主试(P14)主试就是实验者,即主持实验的人,他要向被试者交代任务,让被试者熟悉实验的要求。

他要向被试发出刺激,并通过实验收集实验的资料,即被试的反应。

被试(P14)被试就是实验对象,接受主试发来的刺激,并做出反应。

实验者效应(P15)主试者的态度对实验结果造成的影响。

《实验心理学教案》PPT课件一、课程简介1. 课程目的:使学生了解实验心理学的基本概念、研究方法及其在心理学研究中的应用。

2. 课程内容:涵盖实验心理学的起源、实验设计、实验操作和数据分析等方面。

3. 课程安排:共10讲,每讲45分钟。

二、第一讲:实验心理学概述1. 讲义内容:介绍实验心理学的定义、起源和发展历程。

2. PPT设计:使用时间轴展示实验心理学的发展历程,插入实验心理学的相关图片,增强视觉效果。

三、第二讲:实验设计1. 讲义内容:讲解实验设计的基本原则,包括随机分组、控制变量等。

2. PPT设计:使用图表和案例来说明实验设计的原则,插入实验设计的流程图,便于学生理解。

四、第三讲:实验操作1. 讲义内容:介绍实验操作的基本步骤,包括实验准备、实验进行和实验记录等。

2. PPT设计:制作实验操作的步骤列表,插入实验操作的相关图片,使学生更容易掌握实验操作技巧。

五、第四讲:实验数据分析1. 讲义内容:讲解实验数据的统计分析方法,包括描述性统计、t检验等。

2. PPT设计:使用图表和实例来展示实验数据分析的方法,插入统计分析的公式和示例数据,帮助学生理解。

六、第五讲:实验心理学研究方法1. 讲义内容:详细介绍实验心理学中常用的研究方法,包括实验室实验、现场实验、调查实验等。

2. PPT设计:通过对比图表和实际案例,展示各种研究方法的特点和适用场景,增强学生的理解。

七、第六讲:实验心理学伦理1. 讲义内容:强调实验心理学研究中的伦理问题,包括知情同意、隐私保护等。

2. PPT设计:设计伦理问题的情景案例,引导学生思考和讨论,增强其伦理意识。

八、第七讲:实验心理学应用1. 讲义内容:介绍实验心理学在各个领域的应用,如教育、临床、商业等。

2. PPT设计:通过实际案例展示实验心理学的应用,让学生了解实验心理学在实际生活中的重要性。

九、第八讲:实验心理学案例分析1. 讲义内容:分析具体的实验心理学案例,让学生了解实验心理学研究的具体过程。