紫外灾难和普朗克的量子假说

- 格式:doc

- 大小:49.50 KB

- 文档页数:3

量子物理学精神之父—马克斯﹒普朗克摘要:本文以普朗克完善的人格和谨慎的内在气质这主线,通过描述他对量子概念创立的艰难思想历程,展现了普朗克科学研究方法;并通过他对量子概念引入后的反常规态度,来提示其科学研究中的理性风格,以及他的伟大人格对科学界的感召.关键词:马克斯﹒普朗克;紫外灾难;能量子;人格1.伟人的学术历程马克斯﹒普朗克(Planck,Marl Ernst Ludwig )1858年4月18日诞生于德国的一座小城基尔,他出生于牧师、学者和法学博士的家庭;这个家庭是德国人所具有的最好品质的典范:诚恳、忠于职守、宽容、富于理性,并在他们这一代人身上产生一种坚定、自由的启蒙思想. 普朗克早在z 幼年时就表现出一定的音乐才能,钢琴和手风琴都演奏很好.他在基尔接受了初等教育,1867年全家迁到巴伐利亚的慕尼黑后,他进入了马克西米中学就读;普朗克的个性中蕴藏着文静的力量,性格中内含着腼腆的坚强,使他“理所当然地赢得了教师和同学的喜爱”。

[1]在普朗克生活的时代,自然科学并不像人文科学受到重视,人们会把自然科学家(Naturforscher)戏称为森林管理员(Naturforstern)但普朗克毅然选择了物理学作为终生的目标,他并不追逐名利的成功,而是“以一种内在的动力驱使他踏实地工作”。

中学毕业后,普朗克先后在慕尼黑大学和柏林大学就读,当时的物理学大师赫姆霍兹(Helmholtz,HermannLudwig,Ferdinand von) 、基尔霍夫(Kirchhoff,Gustar Robert)和数学家魏尔斯特拉斯(Weierstrass,Karl Theoder Wilhelm)都是他的导师。

这些大师的深邃思想,使普朗克大开眼界。

同时他还精读著名热力学家克劳修斯(Clausius,Rudolf Julins Emmanuel)的著作,从而开始热衷于对“熵”的研究。

年仅21岁的普朗克就以题为《论热力学第二定律》的论文于1879年获得博士学位。

太空中的一朵乌云——量子论的诞生1900 年12 月14 日, 德国物理学家普朗克向柏林物理学会提出了能量子假说, 冲击了经典物理学的基本概念, 使人类对微观领域的奇特本质有了进一步的认识, 对现代物理学的发展产生了重大的革命性的影响. 110过去了, 人类即将进入更加辉煌灿烂的21 世纪, 此时我们回顾能量子的诞生过程, 来表达对普朗克这位伟大的、正直的、饱经忧患的卓越物理学家无限的崇敬和仰慕之情。

19 世纪末,人们用经典物理学解释黑体辐射实验的时候,出现了著名的所谓“紫外灾难”。

虽然瑞利、金斯和维恩分别提出了两个公式,企图弄清黑体辐射的规律,但是和实验相比,瑞利-金斯公式只在低频范围符合,而维恩公式只在高频范围符合。

普朗克从1896 年开始对热辐射1911年诺贝尔物理学奖授予德国乌尔兹堡大学的维恩,以表彰他发现了热辐射定律( )量子论冲破了经典理论的束缚令人困惑的“紫外灾难”进行了系统的研究。

他经过几年艰苦努力,终于导出了一个和实验相符的公式。

他于1900 年10 月下旬在《德国物理学会通报》上发表一篇只有三页纸的论文,题目是《论维恩光谱方程的完善》,第一次提出了黑体辐射公式。

12 月14 日在德国物理学会的例会上,普朗克作了《论正常光谱中的能量分布》的报告。

在这个报告中, 他激动地阐述了自己最惊人的发现。

他说,为了从理论上得出正确的辐射公式,必须假定物质辐射(或吸收) 的能量不是连续地、而是一份一份地进行的,只能取某个最小数值的整数倍,这个最小数值就叫能量子,辐射频率是ν的能量的最小数值ε= h ν,这就是著名的能量子假说。

其中h ,普朗克当时把它叫做基本作用量子,现在叫做普朗克常量。

普朗克常量是现代物理学中最重要的物理常数,它标志着物理学从“经典幼虫”变成“现代蝴蝶”。

12 月14 日这一天,后来被人们认为是量子论的“生日”。

由于量子概念随后成了理解原子壳层和原子核一切性能的关键,这一天也被看作原子物理学的生日和自然科学新纪元的开端。

“乌云”的出现1900年新春之际,著名物理学家开尔文勋爵在送别旧世纪所作的讲演中讲道:“19世纪已将物理学大厦全部建成,今后物理学家的任务就是修饰、完美这座大厦了。

”同时他也提到物理学的天空也飘浮着两朵小小的,令人不安的乌云,一朵为以太漂移实验的否定结果,另一朵为黑体辐射的紫外灾难。

实际上“乌云”不止这两朵,还包括气体比热中能量均分定律的失败、光电效应实验、原子线光谱等。

然而,就是这几朵乌云带来了一场震撼整个物理学界的革命风暴,导致了现代物理学的诞生。

第一朵乌云“以太”学说第一朵乌云是随着光的波动理论而开始出现的。

菲涅耳和托马斯·杨研究过这个理论,它包括这样一个问题:地球如何通过本质上是光以太这样的弹性固体而运动呢?第二朵乌云是麦克斯韦-玻耳兹曼关于能量均分的学说。

这两朵乌云涉及到两方面的实验发现与力学、电磁学、气体分子运动论理论的困难。

相对性原理是经典力学的一个最基本的原理,这个原理认为,绝对静止和绝对匀速运动都是不存在的,一切可测量的、因而也是有物理意义的运动,都是相对于某一参照物的相对运动。

牛顿本人也充分意识到了确定“绝对运动”的困难,最后只能以臆测性的“绝对空间”的存在作为避难所。

麦克斯韦的电磁场理论获得成功之后,电磁波的载体以太,就成了物化的绝对空间,静止于宇宙中的以太就构成了一切物体的“绝对运动”的背景框架。

既然以太也是一种物质存在,或者说它表征着物化了的绝对空间,当然就可以通过精密的实验测出物体相对于以太背景的绝对运动。

但是,美国物理学家迈克尔逊在1881年、他和莫雷在1887年利用干涉仪所进行的精密光学实验,都未能观察到所预期的以太相对于地球的运动。

第二朵乌云“紫外灾难”第二朵乌云涉及的是经典物理学另一分支,热力学和分子运动论中的一个重要问题。

开尔文明确提到的是“麦克斯韦-玻耳兹曼关于能量均分的学说”。

实际上是指19世纪末关于黑体辐射研究中所遇到的严重困难。

为了解释黑体辐射实验的结果,物理学家瑞利和金斯认为能量是一种连续变化的物理量,建立起在波长比较长、温度比较高的时候和实验事实比较符合的黑体辐射公式。

∞E 0 〇、引言物理学发展到 19 世纪末期,可以说是达到相当完美、相当成熟的程度。

19 世纪的最后一天,欧洲著名的科学家欢聚一堂。

会上,英国著名物理学家 W .汤姆生(即开尔文男爵) 发表了新年祝词。

他在回顾物理学所取得的伟大成就时说,物理大厦已经落成,所剩只是一些修饰工作。

但美丽而晴朗的天空却被两朵乌云笼罩了。

第一朵乌云: “以太说” 破灭;第二朵乌云: 黑体辐射与“紫外灾难”。

寻找以太的零结果,爱因斯坦创立了现代物理大厦之一:相对论。

热辐射的紫外灾难的解决 ,普朗克等人建立了现代物理大厦之二:量子论。

一、基尔霍夫定律1、热辐射的基本概念所有物体在任何温度下都要发射电磁波,这种与温度有关的辐射称为热辐射。

热辐射的电磁波的波长λ、强度与物体的温度 T 有关,还与物体的性质表面形状有关。

单色辐出度 M(λ,T):为了描述物体辐射能量的能力,定义物体单位表面在单位时间内发出的波长在λ附近单位波长间隔内的电磁波的能量为单色辐出度。

M (λ,T )=d E λd λ辐出度 M(T):物体从单位面积上发射的所有各种波长的辐射总功率称为物体的总辐出 度。

M (T )= ∫0 M λ(T )d λ吸收比α(T):当辐射从外界入射到物体表面时,吸收能量与入射总能量之比,是吸收能 力的量度。

α(T )=E 吸收E入射单色吸收比α(λ,T): 当辐射从外界入射到物体表面时,在λ到λ+dλ的波段内吸收的能量与入射的总能量之比。

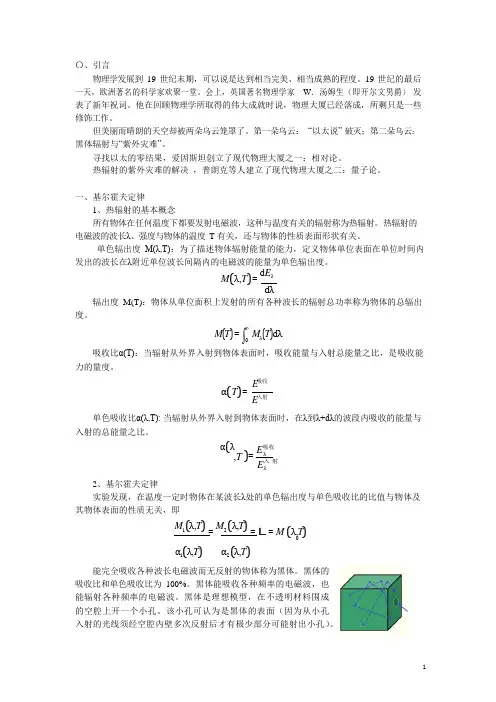

α(λ )= E 吸收λ入射λ2、基尔霍夫定律实验发现,在温度一定时物体在某波长λ处的单色辐出度与单色吸收比的比值与物体及其物体表面的性质无关,即M 1 (λ,T ) = M 2 (λ,T ) = L = M (λ,T ) α1 (λ,T )α2 (λ,T )能完全吸收各种波长电磁波而无反射的物体称为黑体。

黑体的吸收比和单色吸收比为 100%。

黑体能吸收各种频率的电磁波,也能辐射各种频率的电磁波。

普朗克和能量子概念-----纪念能量子概念诞生100周年张战杰万陵德(河南师范大学物理与信息工程学院,河南,新乡,453002)摘要:本文简述了普朗克生平经历,回顾他提出能量子概念这一伟大发现过程,分析他科学研究的方法及其“悲剧”,以此来纪念这位伟大的、正直的物理学家,以期对今后科研工作有借鉴意义。

关键词:普朗克能量子概念1900年12月14日,德国物理学家M.普朗克(Max Planck)向柏林物理学会提出了能量子假说,冲击了经典物理学的基本概念,使人类对微观领域的奇特本质有了进一步的认识,对现代物理学的发展产生了重大的革命性的影响。

100年过去了,人类即将进入更加辉煌灿烂的21 世纪,此时我们回顾能量子的诞生过程,来表达对普朗克这位伟大的、正直的、饱经忧患的卓越物理学家无限的崇敬和仰慕之情。

一、生平简介普朗克1858年4月23日出生于德国的基尔。

普朗克从孩提时代就热爱物理。

在小学里,他的老师说:“想象一下,一个工人举起一块重石,奋力顶住它,把它放在屋顶上,他做功的能量没有消失。

多年以后,也许有一天,石头掉下来砸了某人的头。

”还是孩子的普朗克被这个物理中能量守恒定律的例子震惊了,就像某个人被落下的石头砸着了那样令人难忘,使他萌生了以后成为一个物理学家的想法。

1867年考入古典马可西米连大学预科学校。

在数学家赫尔曼·米勒尔的悉心指导下,普朗克显露了数学方面的才能。

米勒尔还教他天文学和力学。

入大学之前,面临着专业的选择,他曾一度徘徊于音乐、语言学和科学之间,后来几经斟酌,终于选择了科学。

1874年10月,普朗克进入慕尼黑大学学习物理和数学。

1877年转入柏林大学,在亥姆霍兹和基尔霍夫指导下学习,并于1879年取得博士学位。

他在克劳修斯著作的影响下,从事热力学研究。

1880年,普朗克成为慕尼黑大学的物理学讲师,1885年被基尔大学聘为理论物理学副教授。

1889年,在基尔霍夫去世后,普朗克到柏林大学继任基尔霍夫的职位,担任新设立的理论物理学的科学讲座教学任务,1892年提升为正教授,一直到1926年退休为止。

量子假说普朗克最大贡献是在1900年提出了能量量子化,其主要内容是:黑体是由以不同频率作简谐振动的振子组成的,其中电磁波的吸收和发射不是连续的,而是以一种最小的能量单位ε=hν,为最基本单位而变化着的,理论计算结果才能跟实验事实相符,这样的一份能量ε,叫作能量子。

其中v是辐射电磁波的频率,h=6.62559*10^-34Js,即普朗克常数。

也就是说,振子的每一个可能的状态以及各个可能状态之间的能量差必定是hv的整数倍。

受他的启发,爱因斯坦于1905年提出,在空间传播的光也不是连续的,而是一份一份的,每一份叫一个光量子,简称光子,光子的能量E跟光的频率v成正比,即E=hv。

这个学说以后就叫光量子假说。

光子说还认为每一个光子的能量只决定于光子的频率,例如蓝光的频率比红光高,所以蓝光的光子的能量比红光子的能量大,同样颜色的光,强弱的不同则反映了单位时间内射到单位面积的光子数的多少。

普朗克黑体辐射定律:大约是在1894年,普朗克开始把心力全部放在研究黑体辐射的问题上,他曾经委托过电力公司制造能消耗最少能量,但能产生最多光能的灯泡,这一问题也曾在1859年被基尔霍夫所提出:黑体在热力学平衡下的电磁辐射功率与辐射频率和黑体温度的关系。

帝国物理技术学院(Physikalisch-Technischer Reichsanstalt)对这个问题进行了实验研究,但是经典物理学的瑞利-金斯公式无法解释高频率下的测量结果,但这定律却也创造了日后的紫外灾难,威廉·维恩给出了维恩位移定律,可以正确反映高频率下的结果,但却又无法符合低频率下的结果。

这些定律之所以能发起有一小部分是普朗克的贡献,但大多数的教科书却都没有提到他。

普朗克在1899年就率先提出解决此问题的方法,叫做“基础无序原理”(principle of elementary disorder),并把瑞利-金斯定律和维恩位移定律这两条定律使用一种熵列式进行内插,由此发现了普朗克辐射定律,可以很好地描述测量结果,不久后,人们发现他的这项新理论是没有实验证据的,这也让普朗克他在当时感到稍稍的无奈。

§1.紫外灾难和普朗克的量子假说

一 紫外灾难

1.背景

1800年,天文学家赫歇尔(Herschel)用滤色片观察太阳光透过的热效应时发现,在红外区有一种产生明显热效应的辐射,从而发现了红外线。

第二年,里特和沃拉斯顿发现了紫外辐射。

1821年,塞贝克发现温差电并用于测量温度。

1830年诺比利发明了热辐射测量仪。

还有许多物理学家对热辐射的性质、辐射能量与辐射源的关系、辐射能量按波长的分布曲线等进行了大量研究,并逐渐认识到光谱、热辐射、光辐射是统一的。

1881年,美国人兰利(Langley)发明了热辐射计,可以很灵敏的测量辐射能量,并测出能量随波长变化的曲线,如图,从曲线可以很明显的看到能量最大值随温度的增高向短波方向转移。

兰利的能量分布曲线

1859年底,基尔霍夫提出:物体的发射本领e(λ,T)和吸收本领α(λ,T)的比值,等于物体处于辐射平衡时的表面亮度E(λ,T)。

即:

)T ,(E )

T ,()T ,(e λλαλ= 并指出这一比值对所有物体都是一样的,与辐射物体的性质无关。

实际上,E(λ,T)反映的是在不同温度下辐射按波长分布的函数,它是一个与物体性质无关的普适函数。

1860年,基尔霍夫又提出绝对黑体的概念:在任何温度下都能全部吸收落在它上面的一切辐射。

显然,当吸收本领α=1时,物体的发射本领就是辐射的普适函数。

绝对黑体的表面亮度E(λ,T)可以用平衡辐射时的能量密度ρ(ν,T)来表示。

)T ,(c )T ,(E νρπ

ν8= ρ(ν,T)的探求可以从实验和理论两个方面去解决。

1879年,德国物理学家斯特藩(Joseph Stefan)总结出一条经验规律:黑体表面单位面积上在单位时间内发射出的总能量与它的绝对温度的四次方成正比,即:W=σt 4 。

1884年,玻尔兹曼根据电磁学和热力学理论,利用统计方法的结果(压强等于能量密度的1/3),从理论上导出了这一结果。

1893年,德国物理学家维恩(Wilhelm Wien)根据多普勒效应和斯特藩-玻尔兹曼定律,导出了维恩位移定律:

λm· T = 常数

表明黑体辐射能量强度最大的波长λm 和绝对温度T 成反比。

1895年,维恩首先指出,绝对黑体可以用一个带有小孔的辐射空腔来实现。

1896年,卢默尔(Lummer)和普林斯海姆(Pringsheim)实现了空腔辐射,为黑体辐射强度的定量测量提供了重要手段。

2.维恩定律

1896年,德国物理学家维恩通过半理论半经验的方法,得到一个辐射能量分布公式:

T /A e B )T ,(νννρ-=3

ρ是辐射能密度,ν是频率,T 是温度。

1899年普朗克把电磁理论用于热辐射和谐振子的相互作用,并通过熵的运算得到了同样的结果。

这样,就使维恩分布定律获得了普遍性意义。

按照维恩分布定律,辐射强度将随频率的减小而按指数规律减小。

1899年2月3日,卢默尔和普林斯海姆在一份报告中说,他们把空腔加热到800K-1000K ,得到的能量分布曲线与维恩公式相符。

但是,他们在同年的11月3日的另一份报告中又指出:“在理论和实验之间确有系统性偏差。

”并指出,这个公式只在短波区、温度较低时和实验结果符合,而在长波区不符。

3.瑞利——金斯定律

1900年6月,瑞利提出了两个假设,①空腔内的电磁辐射形成一切可能形成的驻波,其波节在空腔壁处;②系统处于热辐射平衡时,根据能量均分定理,每个驻波平均具有的能量为kT 。

他根据这两个假设,推导出了另一个辐射能量分布公式,但公式中错了一个因子8,后来被金斯于1905年所纠正。

公式为:

KT C

)T ,(⋅=32

8πννρ 称为瑞利-金斯辐射定律。

但是,这一公式却只有在长波区和实验结果符合,而在短波区不符。

由于辐射能量与频率ν的平方成正比,因此当波长接近紫外时,能量为无限大!即在紫色端发散。

这一结果后来被埃伦菲斯特(P.Ehrenfest)称为“紫外灾难”。

但瑞利、金斯两人得出的共识,是根据经典物理的理论严密推导的,瑞利和金斯也是物理学界公认的治学严谨的人,理论值与实验值在短波区的北辙南辕,揭示了经典物理学面临的严重困难,使人们不得不称之为“紫外灾难”。

二 普朗克的研究

1.普朗克(1858-1947)

诞生在德国,其父在慕尼黑大学任教,中学毕业后,踌躇于物理、数学和音乐之间,1874年考入慕尼黑大学数学系,因为爱好又转向物理,他的老师约里(P.Jolly)劝他不要选物理,但普朗克选了物理并于1879年获得博士学位。

1880年起先后在慕尼黑大学和麦基尔大学任教。

1888年柏林大学任命他为

基尔霍夫的继任人和为他新设立的理论物理研究所所长。

在此岗位一直工作到退休。

1894年当选为普鲁士皇家科学院院士,1918年被选为英国皇家学会会员,1930-1937年任威廉皇帝协会会长。

1918年因发现能量子获得诺贝尔物理学奖。

2.普朗克的内插公式

普朗克将代表短波方向的维恩公式和代表长波方向的实验结果结合在一起,得到普朗克辐射定律:

1

1833-⋅=KT /h e C h )T ,(ννπνρ 当ν→0,即在长波范围,普朗克定律变为瑞利—金斯公式。

当ν→∞,即在短波范围,又与维恩定律一致。

鲁本斯得知这一公式后,立即把自己的实验结果和理论曲线相比较,完全符合。

于是两人于1900年10月19日向德国物理学会做了报告。

题目是《维恩光谱方程的改进》。

3.普朗克的能量子假设

普朗克为一理论物理学家,他不满足于找到一个经验公式,普朗克写道:“即使这个新的辐射公式证明是绝对精确的,但若仅仅是一个侥幸揣测出来的公式,它的价值也只能是有限的。

因此从10月19日提出这个公式开始,我就致力于找出这个公式的真正物理意义。

这个问题使我直接去考虑熵和几率之间的关系,也就是说把我引到了波尔兹曼的思想。

”

插曲:最初普朗克并不同意玻耳兹曼的统计观点,曾经跟波尔兹曼进行过论战。

但是,普朗克经过几个月的努力,没有从热力学的普遍理论推出新的辐射定律,后来只好用波尔兹曼的热力学几率理论进行尝试。

从而导出普朗克辐射公式。

普朗克量子假说

辐射黑体中分子和原子的振动可视为线性谐振子,这些线性谐振子可以发射和吸收辐射能。

这些谐振子只能处于某些分立的状态,在这些状态下,谐振子的能量不能取任意值,只能是某一最小能量ε 的整数倍。

εεεεεn ,,,,,⋅⋅⋅432,n 为整数,称为量子数

对频率为ν 的谐振子, 最小能量ε为ε 称为能量子

普朗克从这些假设出发可以得到他的黑体辐射公式:

1

1833-⋅=KT /h e C h )T ,(ννπνρ 普朗克根据黑体辐射的数据计算出常数h 值:h =6.65×10-34焦耳·秒

h —普朗克常数 ,就好象普罗米修斯从天上引来的一粒火种,使人们从传统思想的束缚下获得了解放!黑体辐射,光电效应,原子光谱,康普顿效应等都是普朗克假说的发展结果,是经典物理所不能解释的。

普朗克的矛盾

普朗克的能量子假说,对能量连续的观点形成了严重冲击,人们只承认普朗克公式,却不接受他的能量子假说。

就连普朗克本人也不能正确理解能量子的物理意义。

对此,他的心情非常矛盾,一方面直觉告诉他:这个发现不同寻常,另一方面他又总想回到经典理论的立场上去。

他说:“在将作用量子h 引入理论时,应当尽可能保守从事;这就是说,除非业已表明绝对必要,否则不要改变现有理论。

”

1911年普朗克认为只是在发射过程中才是量子化的,而吸收则完全是连续进行的。

到了1914年,干脆取消了量子假说(ε→0),认为发射过程也是连续的。

但一次一次的失败使他最终放弃了自己的倒退立场。

为此他百感交集:“为了使作用量子能以某种方式容入经典理论中,我花了几年的时间(一直到1915年),它们耗费了我大量的精力。

…现在我懂得了一件事实,基本作用量子在物理学中所起的作用远比我最初设想的要深刻的多。

”

普朗克于1918年获诺贝尔奖。

由于在玻尔兹曼影响下,于1900年12月14日,普朗克明确提出了能量子概念,并指出每个能量子的能量E 与频率ν成正比,这一天,被称为量子力学的诞生日。

玻尔:这个发现将人类的观念——不仅是有关经典科学的观念,而且是有关通常思维方式的观念的基础砸得粉碎。