光量子假说到激光技术 张安玉

- 格式:docx

- 大小:31.24 KB

- 文档页数:13

航天返回与遥感第44卷第6期38 SPACECRAFT RECOVERY & REMOTE SENSING2023年12月宏观傅里叶叠层技术远距离成像实验研究田芷铭赵明王森李剑(大连海事大学,大连116026)摘要傅里叶叠层是一新型的宽视场高分辨成像技术,但是其在宏观成像领域的应用中,成像模型在米级成像距离下通常仅有2 cm左右的成像视场,难以满足使用要求。

为了提高宏观傅里叶叠层技术的成像距离和视场,文章开展了远距离宏观反射式傅里叶叠层成像模型的理论研究,提出了一种新的宏观傅里叶叠层成像模型,该模型使用发散光束照明,通过球面波移位对目标傅里叶谱进行扫描重建高分辨率目标图像;此外,还分析了宏观相干成像机理和傅里叶成像模型近似条件,由此推导出模型的近似范围,为模型推广提供了理论基础;最后,利用搭建的实验系统对10 m外目标成像,使目标分辨率从1.4 mm提升到0.35 mm,分辨率提升4倍以上,验证了模型具有通过合成孔径技术提升目标成像分辨率的能力。

关键词宏观成像傅里叶叠层成像模型远距离成像超分辨技术傅里叶叠层实验中图分类号: TP391.41文献标志码: A 文章编号: 1009-8518(2023)06-0038-07 DOI: 10.3969/j.issn.1009-8518.2023.06.004Experimental Research on Long-Range Imaging Using MacroscopicFourier Ptychographic TechnologyTIAN Zhiming ZHAO Ming WANG Sen LI Jian(Dalian Maritime University, Dalian 116026, China)Abstract Fourier ptychography is a promising high-resolution imaging technique that has been gradually applied in the field of macroscopic imaging. However, its imaging model typically provides a limited field-of-view of around 2 cm at meter-level imaging distances, which often falls short of practical requirements. To enhance the imaging distance and field-of-view of macroscopic Fourier ptychography, this article conducted theoretical research on the long-distance macro reflection Fourier stack imaging model. The proposed model utilizes diverging light beams for illumination, scans the target Fourier spectrum using spherical wavefront shifting, and reconstructs high-resolution target images. The article analyzes the mechanism of macroscopic coherent imaging and the approximation conditions of the Fourier imaging model, deriving the approximate range of the model and establishing a theoretical foundation for its extension. Finally, the built experimental system was used to image a target 10 meters away, increasing the target resolution from 1.4 mm to 0.35 mm, a resolution increase of more than 4 times, verifying the model’s capability to improve target imaging resolution through the synthetic aperture technology.收稿日期:2023-06-20引用格式:田芷铭, 赵明, 王森, 等. 宏观傅里叶叠层技术远距离成像实验研究[J]. 航天返回与遥感, 2023, 44(6): 38-44.TIAN Zhiming, ZHAO Ming, WANG Sen, et al. Experimental Research on Long-Range Imaging Using Macroscopic Fourier Ptychographic Technology[J]. Spacecraft Recovery & Remote Sensing, 2023, 44(6): 38-44. (in Chinese)第6期 田芷铭 等: 宏观傅里叶叠层技术远距离成像实验研究 39Keywords macroscopic imaging; Fourier ptychographic model; long-range imaging; super-resolution technology; Fourier ptychographic experiment0 引言目前,在监视、遥感等领域,高分辨率成像问题面临着重要挑战。

第41卷㊀第10期2020年10月发㊀光㊀学㊀报CHINESEJOURNALOFLUMINESCENCEVol 41No 10Oct.ꎬ2020㊀㊀收稿日期:2020 ̄07 ̄03ꎻ修订日期:2020 ̄08 ̄04㊀㊀基金项目:国家自然科学基金面上项目(11674016)ꎻ国家重点研发计划(2017YFB0403102)资助项目SupportedbyNationalNaturalScienceFoundationofChina(11674016)ꎻNationalKeyR&DProgramofChina(2017YFB0403102)文章编号:1000 ̄7032(2020)10 ̄1309 ̄09高度集成的μLED显示技术研究进展严子雯1ꎬ2ꎬ严㊀群1ꎬ2ꎬ李典伦1ꎬ2ꎬ张永爱1ꎬ2ꎬ周雄图1ꎬ2ꎬ叶㊀芸1ꎬ2ꎬ郭太良1ꎬ2ꎬ孙㊀捷1ꎬ2∗(1.福州大学物理与信息工程学院ꎬ福建福州㊀350108ꎻ2.中国福建光电信息科学与技术创新实验室ꎬ福建福州㊀350117)摘要:微型发光二极管(μLED)是当今国际最前沿的显示技术之一ꎬ它一般指单个尺寸小于50μm的LED阵列ꎮμLED相对于液晶显示(LCD)㊁有机发光二极管(OLED)显示等技术有其独特的优势:寿命长㊁响应时间短㊁亮度高ꎮ最重要的是ꎬ它可以实现高度集成显示ꎬ既包括像素密度远远高于常规显示技术的高PPI显示器件ꎬ也包括我们首次提出的集成了某些非显示元件的超大规模集成半导体信息显示器件(HISID)ꎮ在许多显示技术的指标上ꎬμLED的性能都很优异ꎮ但是ꎬ由于μLED将常规LED器件的尺寸大大缩小ꎬ且往往密度提高ꎬ因此产生了许多新的技术和物理上的挑战ꎬ例如巨量转移技术㊁全彩化显示等ꎬ所以μLED尚未实现真正意义上的产业化ꎮ本文对高度集成μLED显示技术的研究和发展情况进行了较系统的论述ꎬ首先对μLED的基本原理和结构进行了介绍ꎬ然后对其重点核心技术进行了分类研究和点评ꎬ最后对μLED显示技术的发展方向及其应用前景做出了分析ꎮ关㊀键㊀词:微型发光二极管(μLED)ꎻ驱动ꎻ巨量转移ꎻ全彩化ꎻ高度集成中图分类号:TN312.8㊀㊀㊀文献标识码:A㊀㊀㊀DOI:10.37188/CJL.20200191ResearchProgressofHighIntegrationDensityμLEDDisplayTechnologyYANZi ̄wen1ꎬ2ꎬYANQun1ꎬ2ꎬLIDian ̄lun1ꎬ2ꎬZHANGYong ̄ai1ꎬ2ꎬZHOUXiong ̄tu1ꎬ2ꎬYEYun1ꎬ2ꎬGUOTai ̄liang1ꎬ2ꎬSUNJie1ꎬ2∗(1.CollegeofPhysicsandInformationEngineeringꎬFuzhouUniversityꎬFuzhou350108ꎬChinaꎻ2.FujianScience&TechnologyInnovationLaboratoryforOptoelectronicInformationofChinaꎬFuzhou350117ꎬChina)∗CorrespondingAuthorꎬE ̄mail:jie.sun@fzu.edu.cnAbstract:Microlight ̄emittingdiode(μLED)isoneofthemostcutting ̄edgedisplaytechnologiesintheworld.ItgenerallyreferstotheLEDarraywithasinglemesasizelessthan50microns.Com ̄paredwithliquidcrystaldisplay(LCD)andorganiclightemittingdiode(OLED)displayꎬμLEDdisplaytechnologyhasitsuniqueadvantages:longlifetimeꎬshortresponsetimeꎬandhighbright ̄ness.Mostimportantlyꎬitenablestherealizationofhighlyintegrateddisplaysꎬwhichincludesbothhigh ̄PPIdisplayswithmuchhigherpixeldensitiesthanconventionaldisplaytechnologiesꎬandhigh ̄lyintegratedsemiconductorinformationdisplays(HISID)thathavebeenproposedfirstbyusandcontaincertainnon ̄displaycomponents.InmanyfiguresofmeritofdisplaytechnologyꎬμLEDsper ̄formexcellently.HoweverꎬasμLEDsgreatlyreducethesizeofconventionalLEDdevicesandtypi ̄callyhaveanincreaseddevicedensityꎬmanynewtechnicalandphysicalchallengeshavearisenꎬsuchasmasstransfertechnologyꎬfull ̄colordisplayꎬetc.ThereforeꎬμLEDshavenotyetachieved1310㊀发㊀㊀光㊀㊀学㊀㊀报第41卷anyrealindustrialization.InthispaperꎬthehighlyintegratedμLEDdisplaytechnologyresearchandprogressaredescribedsystematically.FirstofallꎬthebasicprincipleandstructureofμLEDsarein ̄troducedꎬfollowedbytheclassificationandreviewofthekeytechnologies.FinallyꎬthedevelopmenttrendsandapplicationprospectsoftheμLEDdisplaytechnologyareanalyzed.Keywords:microlight ̄emittingdiode(μLED)ꎻdriverꎻmasstransfertechnologyꎻcolorizationꎻhighintegrationdensity1㊀引㊀㊀言20世纪以来ꎬ随着信息时代的发展ꎬ显示技术逐渐进入人们的生活中ꎬ其应用领域覆盖从医疗㊁教育㊁娱乐到工业㊁军事㊁航空航天的方方面面ꎮ显示技术也从最初的阴极射线管(CRT)逐渐发展到如今的平板显示ꎮ液晶显示(LCD)和等离子显示(PDP)两种新的平板显示技术推出后ꎬ它们凭借节能㊁体积较小等优点ꎬ逐渐取代了占据显示市场数十年的CRTꎮ由于LCD不断降低成本和提高性能ꎬPDP在不久后失去了竞争力ꎬ但是LCD需要使用背光通过液晶矩阵发光产生图像ꎬ所以存在响应时间慢㊁转换效率低㊁均匀性差㊁色彩饱和度低等缺点ꎮ近年来ꎬ新型显示技术逐渐发展起来ꎬ例如有机发光二极管(OLED)显示㊁发光二极管(LED)显示等ꎮ与LCD相比ꎬOLED显示是自发光显示ꎬ无需背光㊁视角宽㊁对比度高㊁省电㊁响应速度快㊁每个像素都可以独立控制ꎮ而且ꎬOLED的组成为固态结构ꎬ没有液态物质ꎬ抗机械振动性能更好ꎮ然而ꎬOLED显示屏寿命相对较短ꎬ加上色彩纯度不够以及成本略高等因素ꎬOLED的市场占有率并未超过LCDꎮLED显示则较多用于大型户外显示屏ꎬ具有寿命长㊁功耗低㊁亮度高㊁色彩饱和度高等优点ꎮ目前ꎬLED显示技术中ꎬ像素日趋微型化ꎮ越来越多的科研人员开始了关于微型LED(μLED)的研究[1 ̄13]ꎬ并将其视为下一代显示技术ꎮ相比于LCD和OLEDꎬμLED具有很多优势ꎬ如效率高㊁耐候性好㊁寿命长㊁分辨率可以很高等ꎬ更重要的是ꎬ它可以实现所谓 高度集成显示 ꎮ本文中ꎬ这一概念有两重含义ꎮ其一ꎬ由于μLED单个像素面积极小ꎬ因此可实现超高分辨率显示ꎻ其二ꎬ也可适当降低像素密度ꎬ而在其间隙处集成微传感器等非显示元素ꎬ与用户互动ꎮ这些都是传统技术很难实现的ꎮ但目前μLED尚未产业化ꎬ主要是因为μLED将LED器件尺寸缩小ꎬ且往往密度很高ꎬ所以许多新的技术挑战随之产生ꎬ如巨量转移技术和全彩化显示等ꎮ一方面ꎬ由于难以将驱动电路直接制备在μLED衬底上ꎬ因此需要将μLED器件从其衬底上转移并键合到互补金属氧化物半导体(CMOS)或薄膜晶体管(TFT)驱动电路衬底上ꎮ然而ꎬ转移的μLED尺寸小㊁数量多㊁需要精确对位且良率至少大于99.9999%ꎬ所以这种巨量转移是μLED公认的一个关键性技术ꎮ另一方面ꎬ由于在GaN上制备的红光μLED的效率比较低ꎬ所以实现全彩化显示也是μLED的一个重要技术难点ꎮ本文主要介绍高度集成的μLED显示技术的研究现状ꎬ将结合我们的科研实践ꎬ分别从μLED显示技术的基本原理㊁结构与性能㊁驱动方式㊁重点技术等方面进行分析说明ꎬ最后介绍其最新市场应用ꎬ提出在显示领域有革命性意义的超大规模集成半导体信息显示器件(HISID)的理念ꎬ并加以评述ꎮ2㊀μLED基本原理、结构与性能LED[14]是一种将电能转化为光能的电致发光器件ꎬ其核心结构是由半导体材料形成的PN结ꎮ当对LED施加正向电压时ꎬ通过电极从N区和P区分别向空间电荷区注入电子和空穴ꎬ并在结区复合发光ꎮμLED技术就是将LED微缩化和矩阵化ꎬ其发光单元尺寸在50μm以下ꎬ且较高密度地集成在芯片上ꎮμLED可以通过巨量转移的方式批量地转移到驱动电路基板上ꎬ该基板可以为硬性或柔性㊁透明或不透明ꎮ然后ꎬ再利用物理气相沉积等方法在其上制备保护层和外接电极ꎬ并进行封装ꎮ制备μLED的材料一般是GaN基半导体ꎮμLED主要由以下几部分组成:衬底㊁缓冲层㊁N型半导体㊁MQWs(多量子阱)㊁P型半导体以及电极ꎬ有些还有P ̄AlGaN电子阻挡层ꎮ为进一步提高性能ꎬ还可加入光栅㊁光子晶体㊁分布式布拉格㊀第10期严子雯ꎬ等:高度集成的μLED显示技术研究进展1311㊀反射镜(DBR)等附加结构ꎮμLED芯片的结构主要分为正装结构㊁倒装结构㊁垂直结构等ꎮ如图1(a)所示ꎬ正装结构较为简单且易于加工ꎬ但是由于顶部需要制备电极因而使得出光面积减少ꎬ且散热性能较差ꎻ倒装结构如图1(b)所示ꎬ相比较于正装结构ꎬ光提取效率更高ꎬ器件的散热性能㊁可靠性和寿命也都得到了提高ꎮP 鄄G a N M Q W s N 鄄G a NU 鄄G a N蓝宝石电极凸点(a )(b )I T O P 鄄GaN MQWs电极U 鄄G a N 图1㊀(a)μLED正装结构ꎻ(b)μLED倒装结构ꎮFig.1㊀(a)Structureofface ̄uppackagedμLED.(b)Struc ̄tureofflip ̄chippackagedμLED.3㊀μLED显示的驱动μLED的驱动方式主要有两种模式:无源寻址驱动和有源寻址驱动ꎮ3.1㊀无源寻址驱动(PM)无源寻址驱动[15]是指在μLED阵列中使用金属连线分别将每列像素阳极相连ꎬ每行像素阴极相连ꎬ由外加行列控制器对行列电极进行动态Data current sourceScan driver图2㊀无源寻址驱动Fig.2㊀Passiveaddressingdriver扫描ꎮ图2是无源寻址驱动的典型电路结构ꎬ当第x行和第y列选通时ꎬ其交点(xꎬy)处像素被点亮ꎮ使用无源寻址驱动方式对屏幕高速地逐点扫描ꎬ就可以实现全屏画面显示ꎮ无源寻址驱动方式结构简单且易实现ꎬ在设计和制备方面具有成本优势ꎮ图3是典型的无源寻址驱动阵列的剖面和三维结构示意图ꎮP m et a l N metalA c t i v e r eg i o n Insulating layerITOP m e t a lI n s u l a t i n g l a y e r N 鄄G a NS a p ph i r e滋LEDN metal图3㊀无源寻址驱动阵列ꎮ(a)剖面图ꎻ(b)3D结构图ꎮFig.3㊀Passiveaddressingdriverarray.(a)Cross ̄sectionalstructure.(b)3Dviewofthepassiveaddressingdriver.3.2㊀有源寻址驱动(AM)典型的有源寻址驱动[16 ̄18]方式一般是指采用金属键合工艺将μLED芯片倒装在驱动基板上(如CMOS)ꎬ每个像素的阴极通过共用N型GaN连接ꎬ阳极则与CMOS驱动基板金属键合ꎮ使用这种方式ꎬ每个像素都有独立的驱动电路ꎬ可以方便地单独寻址控制ꎮ有源寻址驱动方式中ꎬ经常使用两个晶体管一个电容(2T1C)驱动电路ꎬ如图4所示ꎮ每个μLED的电流控制通过寻址晶体管T1㊁驱动晶体管T2和一个存储电容C实现ꎮ信号存储在电容中ꎬ使得像素器件处于保持状态ꎬ直至下一帧信号刷新ꎬ从而在整个周期产生所需的连续电流[12]ꎮ此处介绍2T1C结构是因为它是有源驱动的一种基本电路ꎬ简单且易实现ꎬ但其本质是电压控制电流源ꎬ而μLED是电流型器件ꎬ所以该电路较难控制显示灰度ꎮ更精细的设计ꎬ例如4T2C电路ꎬ是一种电流控制电流源的电流比例型1312㊀发㊀㊀光㊀㊀学㊀㊀报第41卷驱动电路ꎬ对实现μLED的灰阶更有利ꎬ此处不详述ꎮLEDT2V DDCT1V scanV data图4㊀2T1C有源寻址驱动电路图Fig.4㊀Schematicofa2T1CAMdrivingcircuit目前主要有整片转移和晶粒转移两种方式来组装有源寻址驱动μLEDꎮ整片转移方式是将外延片制成μLED阵列后ꎬ整体倒装在驱动基板上ꎬ但由于目前很难在同一基板上有选择地生长不同颜色的μLEDꎬ所以很难实现全彩化ꎮ晶粒转移方式是将μLED衬底切割成单晶粒ꎬ通过巨量转移方式转移到驱动基板上ꎮ但是当前巨量转移技术还不成熟ꎬ所以组装成本较高ꎮ3.3㊀两种驱动方式对比与无源寻址驱动方式相比ꎬ有源寻址驱动方式更适合应用在μLED器件中ꎬ它有着显著的优势ꎮ虽然无源寻址驱动方式结构简单且易实现ꎬ但是也存在许多不足:它采用共行共列的电极ꎬ会产生较大的寄生电阻和电容ꎬ导致功耗大ꎻ驱动电压较高时ꎬ驱动电流从选定像素通过ꎬ但其周围像素也会受到电流影响ꎬ产生像素串扰ꎬ影响显示质量ꎻ由于外部集成电路的驱动能力有限ꎬ每个像素的亮度受这一行或列中已经亮起像素的数量影响ꎬ当行或列亮起的像素个数不同时ꎬ施加到每个像素上的驱动电流不同ꎬ亮度产生差异ꎬ对于大面积的显示应用而言ꎬ会极大地影响屏幕亮度的均匀性及对比度ꎻ对于彩色μLED阵列ꎬ单个像素中包含3种不同的μLEDꎬ每种μLED需要的驱动电压不同ꎬ需要更复杂的驱动电路ꎬ使得驱动的难度增大ꎮ图3为无源寻址驱动阵列剖面图和3D结构图ꎮ因为需要深刻蚀到衬底以确保每个μLED之间都是电学隔离的ꎬ所以电极经过深隔离槽时有可能会出现断裂ꎬ器件可靠性降低ꎬ并且这种结构使得发光单元的间距增大ꎬ像素密度受到影响ꎮ所以无源寻址驱动方式不是非常适合于大尺寸和超高分辨率的显示ꎮ与此相反ꎬ对于有源寻址驱动方式ꎬ其驱动能力更强ꎬ驱动速度更快ꎬ所以更加适合大面积和高分辨率的μLED显示ꎻ有源寻址驱动方式无行列扫描损耗ꎬ功耗更小ꎬ效率更高ꎻ有源寻址驱动方式的亮度均匀性和对比度也较好ꎻ每个像素都有独立的驱动电路ꎬ被点亮像素不影响周围的像素ꎬ可以较好地解决串扰问题ꎮ4㊀μLED巨量转移技术μLED巨量转移技术主要是指将生长在外延衬底上的μLED阵列快速精准地转移到驱动电路基板上ꎬ并与驱动电路之间形成良好的电气连接和机械固定的技术ꎬ也是当前限制μLED产业化的一个瓶颈技术ꎬ能否大量㊁快速㊁准确地转移μLED芯片到目标基板上决定着μLED是否能够真正实现量产ꎮ巨量转移技术在μLED显示中之所以十分必要ꎬ主要是由于以下几点:由于GaNμLED表1㊀主要巨量转移技术Tab.1㊀Majormasstransfertechnologies方法主要机理具体细节流体自组装重力和毛细管力利用重力和毛细管力驱动悬浮在液体中的μLED到达指定位置ꎬ并与基板表面合金产生电气连接ꎮ范德华力利用弹性印章和μLED之间的范德华力作用ꎬ将μLED转移到目标基板上ꎮ印章抓取磁力通过电磁力控制μLED芯片的吸取和放置ꎮ静电力印章头被介电层分开ꎬ形成一对分别带有正电和负电的硅电极ꎬ通过控制电极正负来抓取和放置芯片ꎮ选择性释放激光剥离利用激光将μLED与原衬底之间的界面层分离ꎬ通过局部产生的机械力将μLED芯片推向目标衬底ꎮ滚轴转印滚轴式印章通过滚轮将TFT与μLED转移到目标衬底上ꎮ㊀第10期严子雯ꎬ等:高度集成的μLED显示技术研究进展1313㊀外延片与GaN晶体管外延片结构差异很大ꎬ在GaNμLED外延片上直接制备基于GaN晶体管的驱动电路需要二次外延生长ꎬ工艺复杂且可靠性较差ꎬ因此需要巨量转移μLED到另外的驱动衬底上ꎻ为了实现可穿戴设备ꎬ需要将μLED转移到柔性或可拉伸衬底上ꎻ有时需要通过巨量转移技术来有选择地转移部分μLEDꎬ以匹配不同分辨率显示设备的像素间距ꎻ巨量转移技术可以用于实现μLED全彩化显示ꎬ亦即通过巨量转移技术分别将红绿蓝(RGB)三色μLED晶粒转移到驱动电路基板上ꎬ以实现全彩化ꎻHISID器件中ꎬ也需要采用巨量转移技术加入非显示元件等ꎮ目前μLED巨量转移技术主要有流体自组装技术㊁印章抓取技术㊁选择性释放技术㊁滚轴转印技术等ꎮ4.1㊀流体自组装技术(FSA)流体自组装技术[19 ̄20]是通过重力和毛细管力驱动并捕获μLED至驱动电路基板的一种转移方式ꎮ自组装一般是在液体中进行ꎬμLED在液体中悬浮并在目标基板表面流动ꎬ到达被捕获的位置ꎬ与目标基板表面合金接触并与目标基板形成电气连接ꎮCho等[21]采用流体自组装方式ꎬ将圆形芯片㊁表面具有低熔点合金涂层的基板和组装溶液放入玻璃小瓶ꎬ加热并振荡ꎬ芯片在流动时被低熔点合金捕获并与基板形成电气连接ꎬ在1min内将19000多块直径为45μm的蓝色μLED组装在基板上ꎬ成功率达99.9%ꎮ4.2㊀印章抓取技术印章抓取技术是指通过范德华力㊁磁力或者静电力将μLED芯片黏附在转移用的印章上ꎬ然后放置在目标基板上[22]ꎮX ̄Celeprint[23]在2015年提出一种弹性印章技术ꎬ如图5所示ꎬ弹性印章一般由聚二甲基硅氧烷(PDMS)为载体ꎮ为了使μLED芯片更好地被印章抓取并脱离原基板ꎬ在制备μLED过程中加入一层牺牲层ꎬ去除牺牲层后ꎬμLED器件与原基板中间有一部分镂空ꎮ印章和器件之间通过范德华力结合ꎬ提起印章将使器件与原基板镂空处的连接断裂ꎬ并按原有阵列排布的格局转移到印章上ꎬ良率大于99.9%ꎮITRI提出将μLED中混入铁钴镍等材料ꎬ通过电磁力控制芯片抓取ꎮLuxVue[24]提出采用静电力抓取芯片ꎬ通过对印章施加正负电压来控制μLED的抓取和放置ꎮNative substrate with滋LED devicesElastomer stamp(PDMS)Devices are transferred onto stampDevices are printed onto target substrate图5㊀印章抓取技术示意图Fig.5㊀Illustrationofthestamp ̄basedpick&placetech ̄nique4.3㊀选择性释放技术选择性释放技术[25]是使用激光束将μLED从衬底上剥离ꎬ然后再转移到目标基板上ꎮ如图6所示ꎬ在激光照射下ꎬ原始衬底与μLED的界面处发生反应ꎬ分解界面层ꎬμLED脱离衬底ꎬ同时有局部的机械力将μLED推向目标基板ꎮ目前有报道使用大规模并行激光转移技术ꎬ实现了每小时1亿次以上的转移效率ꎮThin filmLaser sourceBeam shapingDonorsubstrateReceiversubstrate图6㊀选择性释放技术示意图Fig.6㊀Illustrationofthelaser ̄inducedforwardtransfer4.4㊀滚轴转印技术滚轴转印技术[26]是由韩国KIMM提出的一种μLED转移方式ꎬ可以用于转移厚度小于10μm㊁尺寸小于100μm的μLED芯片ꎮ这个方法可以用于柔性㊁可拉伸和轻量级的显示设备ꎬ转移速率高达每秒10000个ꎮ如图7所示ꎬ首先利用涂覆一次性转移膜的滚轮将TFT阵列拾取并放置在临时基板上ꎻ然后将μLED用同样的方法拾取放置在有TFT的临时基板上ꎬ与TFT焊接ꎻ最后ꎬ将μLED和TFT互联阵列滚动转移到目标衬底上ꎮ1314㊀发㊀㊀光㊀㊀学㊀㊀报第41卷图7㊀滚轴转印技术示意图Fig.7㊀Illustrationoftheroll ̄to ̄rolltransfer目前ꎬ与流体自组装技术㊁选择性释放技术㊁滚轴转印技术相比ꎬ有关印章抓取技术的研究更加广泛ꎮ我们认为ꎬ这种技术是更有可能使μLED实现产业化的巨量转移技术ꎮ流体自组装技术虽然转移方式简单㊁成本低㊁可以并行组装ꎬ但是这种方式组装成品率低ꎬ对芯片形状有要求ꎬ并且需要解决如何将芯片准确定位于结合点这个问题ꎻ滚轴转印技术虽然工艺步骤比之前减少ꎬ生产速度有所提高ꎬ但是技术难度较大ꎬ很难保证生产良率ꎮ相比之下ꎬ印章抓取技术则可以有效地实现大批量有选择性的转移ꎮ该方法可控性强㊁转移效率高㊁成品率高㊁印章易于加工且灵活性大ꎬ因此我们认为相比较于其他几种转移方式ꎬ印章抓取技术更有可能成为日后进行巨量转移的主要转移方法ꎮ下一阶段应主要追求进一步提高准确性和降低技术成本ꎮ5㊀μLED彩色化技术对于大多数显示器而言ꎬ其显示的图像都需要全色(红㊁绿㊁蓝三原色组成)ꎬ因此μLED显示的彩色化也是一个重要的研究方向ꎮ目前主流的彩色化方式有3种:三色RGB法㊁短波长μLED+发光介质法以及将图像色彩化的透镜合成法ꎮ5.1㊀三色RGB法三色RGB法是指分别在不同的衬底上外延并制作红色㊁绿色㊁蓝色的μLED芯片ꎬ然后将其切割ꎬ转移到目标基板上ꎮPeng等[27]利用垂直结构的红光μLED器件和正装结构的蓝㊁绿光μLED器件ꎬ通过板上芯片(COB)技术在石英衬底上制备了全彩μLED显示器ꎮ如图8所示ꎬ这种全彩技术中ꎬ每个像素中都包含RGB3个μLED器件ꎬ通过不同电流来控制亮度ꎬ使得三原色混合实现全彩化ꎮ但是ꎬ这种方式也存在一些问题待解决:RGB3种μLED所使用的材料不同ꎬ所以寿命㊁温度等方面的性能也不相同ꎻ需要复杂的驱动电路来维持工作ꎻ需要将3种不同的μLED转移到目标基板上ꎬ对巨量转移要求很高ꎮ例如ꎬ制造一个4k分辨率的显示器ꎬ需要将2500万个μLED精确地(误差在1μm以下)组装和连接在基板上ꎬ转移如此大量的3个不同的μLED是非常困难的ꎮ滋LED array图8㊀三色RGB法阵列Fig.8㊀RGBμLEDfull ̄colordisplayarray5.2㊀短波长μLED+发光介质法短波长μLED+发光介质法是指利用沉积在短波长μLED上的发光介质(目前常用荧光粉或者量子点)作为颜色转换层来实现全彩化显示ꎮ2020年ꎬKim等[28]使用光固化丙烯酸材料与纳米有机复合材料的混合物ꎬ通过光刻技术在蓝光μLED上沉积红色㊁绿色颜色转换层ꎮ该转换层在底部蓝光照射下光致发光ꎬ产生红光和绿光ꎬ与无转换层的蓝光混合形成白光ꎬ实现全彩显示ꎮ为避免像素间颜色串扰ꎬ还在μLED之间沉积了黑色胶ꎮLi等[29]在蓝宝石上制备蓝/绿双波长μLED器件ꎬ使用红色量子点作为颜色转换层实现了全彩显示ꎬ与其他报道的结果相比ꎬ提高了量子点的转换效率ꎮZhuang等[30]在紫光/蓝光μLED上制备纳米孔阵列并填充量子点ꎬ形成白光光源ꎮ这些有序的纳米孔阵列作为光子晶体ꎬ与无纳米孔阵列的平面结构相比ꎬ光的提取效率显著增强ꎮ本课题组先通过在蓝光μLED台面上用纳米压印和干法刻蚀的方法制备纳米孔阵列ꎬ再填入对高温有较强耐受性的红光量子点ꎬ成功地实现了将蓝光高效地转换成红光ꎬ如图9所示ꎮ短波长μLED+发光介质法可以回避目前很难将μLED芯片巨量转移到目标基板的问题ꎬ它㊀第10期严子雯ꎬ等:高度集成的μLED显示技术研究进展1315㊀5滋m1滋m(a )(b )图9㊀使用纳米孔结构的蓝光μLED的色彩转换ꎮ(a)填入量子点后纳米孔SEM图ꎻ(b)填入红色量子点后μLED发光图ꎮFig.9㊀ColorconversionofblueμLEDusingnanoholestruc ̄ture.(a)SEMimageofthenanoholeafterfillinginthequantumdots.(b)μLEDluminescencefigureaf ̄terfillingintheredquantumdots.也无需复杂的驱动电路ꎮ但这个方法需要将颜色转换层精确地放置在尺寸很小的像素上ꎬ并且由于颜色转换层会吸收部分能量ꎬ所以整体的亮度和色彩转换效率都较低ꎮ目前常用的荧光粉材料的颗粒尺寸大ꎬ对于小尺寸的像素容易造成沉积不均匀ꎬ量子点材料尺寸小ꎬ但是材料存在稳定性较差且寿命短等缺点ꎮ5.3㊀透镜合成法透镜合成法是指通过透镜将红光㊁绿光和蓝光进行合成ꎬ从而实现彩色化的方法ꎬ但是这种方法中像素仍为单色ꎬ它只是一种将图像彩色化的方式ꎮ2013年ꎬLiu等[31]使用三色棱镜和投影透镜来制备全彩微显示器ꎮ如图10所示ꎬ分别制备红色㊁绿色和蓝色的微显示器ꎬ使用三色棱镜将从3个单独控制的微显示器产生的图案组合成彩色的图像ꎬ再通过在三色棱镜前增加投影透镜ꎬ可以调整图像颜色并将图像投影到屏幕ꎮ投影出来的颜色可以通过改变3个单色微显示器的强度来调整ꎮ这种方法在技术上较易实现ꎬ但仅限于在投影技术方面的应用ꎮProjection lensTrichroic prismRed 滋LEDBlue 滋LEDGreen 滋LED图10㊀透镜合成法示意图Fig.10㊀Schematicdiagramoflenssynthesis6㊀μLED产业发展现状目前ꎬμLED的潜在市场主要是平板显示ꎮ随着消费者对于节能㊁亮度㊁分辨率等方面需求的提高ꎬ以及μLED技术不断地发展ꎬμLED市场将不断地增长ꎮ根据国际市场研究机构ResearchandMarkets的预测ꎬ全球潜在μLED显示市场2025年将达到205亿美元ꎮ手机㊁智能手表㊁电视㊁笔记本电脑㊁增强现实/虚拟现实(AR/VR)等设备的需求ꎬ是市场增长的主要原因ꎮ随着μLED显示的优势日益凸显ꎬ国内外大批企业都开始着手μLED显示的研发ꎮ2012年ꎬ索尼公司首先将μLED显示技术在消费电子领域试用ꎬ在国际消费电子展(InternationalConsumerElectron ̄icsShow)上展出了尺寸为55寸的 CrystalLEDDisplay 电视ꎬ其上像素约600万个ꎬ亮度约400cd/m2ꎮ2014年ꎬ苹果公司收购了拥有多项μLED显示技术专利的LuxVue公司ꎬ将μLED技术用于AppleWatch及AR/VR方面ꎮ2019年ꎬ三星推出75英寸μLED电视ꎬ芯片尺寸为之前的1/15ꎬPPI较之前增加了4倍左右ꎮ在国内ꎬ重庆惠科与MikroMe ̄sa于2017年初创立μLED面板实验室ꎮ2019年ꎬ京东方公司与美国Rohinni成立μLED合资公司ꎬ主要针对μLED显示器和MiniLED背光方面进行研发ꎮ7㊀μLED应用前景如前所述ꎬμLED的效率㊁速度㊁寿命㊁亮度及分辨率都很高ꎬ同时具备轻薄㊁省电和全天候使用的优势ꎬ使得它在显示方面的应用尤为突出ꎮ初期应用包括柔性㊁透明显示屏ꎬAR/VR的微显示㊁1316㊀发㊀㊀光㊀㊀学㊀㊀报第41卷中小尺寸车载/机载显示和大尺寸显示屏等ꎮ本实验室率先提出HISID的概念ꎬ得到了国际信息显示学会(SID)的认可ꎮ由于μLED器件尺寸在微米级ꎬ远小于正常显示像素(通常在几百微米或更大)ꎬ发光的μLED芯片面积往往只占像素全部面积的千分之一ꎬ所以有足够的空间来通过巨量转移技术集成微型集成电路(IC)和各类微米级传感器等非显示元件ꎬ并使之成为交互式富媒体信息显示终端ꎬ即HISIDꎮ其产品形态已经不是传统的显示屏ꎬ而很有可能有机地融入在室内和户外装潢之中ꎮ它将拥有许多非显示功能ꎬ甚至可以与用户进行一定程度的互动ꎬ实现浸入式 效果ꎬ特别是在游戏㊁影视领域潜力巨大ꎮ若能实现基于μLED的照明㊁空间三维显示㊁空间定位及信息通信高度集成的系统ꎬ并将μLED引入人工智能技术完成高度智能型高速信息交互空间网络ꎬ这将成为继互联网㊁移动通信之后的第三代信息高速网络ꎬ在民生和军事上具有重大战略性意义ꎬ同时也可以促成可交互的富媒体崭新产业ꎮ目前ꎬ本实验室联合外延㊁显示㊁封装龙头企业及科研院所ꎬ正在积极推进HISID研究ꎬ力争使我国在新一轮国际竞争中先发制人ꎮ8㊀结㊀㊀论本文介绍了μLED显示技术的研究和进展情况ꎬ对μLED的基本原理和结构㊁重点技术以及研究发展现状都做出了分析ꎮμLED相比OLED㊁LCD等显示技术有着显著的优势ꎬ但是目前还面临许多问题亟待解决ꎬ如巨量转移技术㊁全彩化方案㊁驱动电路的设计和实现以及后续的检测和修复技术都尚不成熟ꎬ这些问题直接影响μLED显示的量产和商业发展ꎮ这些问题多为工程技术问题而非本征性科学问题ꎬ产学两界现在正在对其进行广泛的研究ꎮ结合μLED在可穿戴㊁AR/VR等高端显示方面的巨大潜力ꎬ我们有理由期待未来的研究在这些领域中取得突破ꎬ实现μLED显示技术光明的前景ꎮ在μLED走向产业化的过程中ꎬ各国处在同一起跑线上ꎬ只要我们抓住机遇ꎬ就能掌握核心技术和自主知识产权ꎬ避免在未来显示中被 卡脖子 ꎮ参㊀考㊀文㊀献:[1]BIXPꎬXIETꎬFANBꎬetal..Aflexibleꎬmicro ̄lens ̄coupledLEDstimulatorforopticalneuromodulation[J].IEEETrans.Biomed.CircuitsSyst.ꎬ2016ꎬ10(5):972 ̄978.[2]SANDAꎬRAKKOLAINENI.Mixedrealitywithmultimodalhead ̄mountedpicoprojector[C].ProceedingsofVirtualRe ̄alityInternationalConference:LavalVirtualꎬLavalꎬFranceꎬ2013:1 ̄2.[3]LEEVWꎬTWUNꎬKYMISSISI.Micro ̄LEDtechnologiesandapplications[J].Inf.Disp.ꎬ2016ꎬ32(6):16 ̄23. [4]HENRYW.MicroLEDarraysfindapplicationsintheverysmall[J].PhotonicsSpectraꎬ2013ꎬ47(3):52 ̄55. [5]李继军ꎬ聂晓梦ꎬ李根生ꎬ等.平板显示技术比较及研究进展[J].中国光学ꎬ2018ꎬ11(5):695 ̄710.LIJJꎬNIEXMꎬLIGSꎬetal..Comparisonandresearchprogressofflatpaneldisplaytechnology[J].Chin.J.Opt.ꎬ2018ꎬ11(5):695 ̄710.(inChinese)[6]CHONGWCꎬCHOWKꎬLIUZJꎬetal..1700pixelsperinch(PPI)passive ̄matrixmicro ̄LEDdisplaypoweredbyASIC[C].Proceedingsof2014IEEECompoundSemiconductorIntegratedCircuitSymposiumꎬLaJollaꎬCAꎬUSAꎬ2014:1 ̄4. [7]WANGZꎬSHANXYꎬCUIXGꎬetal..CharacteristicsandtechniquesofGaN ̄basedmicro ̄LEDsforapplicationinnext ̄generationdisplay[J].J.Semicond.ꎬ2020ꎬ41(4):041606.[8]TEMPLIEF.GaN ̄basedemissivemicrodisplays:averypromisingtechnologyforcompactꎬultra ̄highbrightnessdisplaysys ̄tems[J].J.SIDꎬ2016ꎬ24(11):669 ̄675.[9]WONGMSꎬHWANGDꎬALHASSANAIꎬetal..HighefficiencyofⅢ ̄nitridemicro ̄light ̄emittingdiodesbysidewallpas ̄sivationusingatomiclayerdeposition[J].Opt.Expressꎬ2018ꎬ26(16):21324 ̄21331.[10]KIMHMꎬUMJGꎬLEESꎬetal..66 ̄4:highbrightnessactivematrixmicro ̄LEDswithLTPSTFTbackplane[J].SIDSymp.Dig.Tech.Pap.ꎬ2018ꎬ49(1):880 ̄883.[11]OLIVIERFꎬTIRANOSꎬDUPRÉLꎬetal..Influenceofsize ̄reductionontheperformancesofGaN ̄basedmicro ̄LEDsfordisplayapplication[J].J.Lumin.ꎬ2017ꎬ191:112 ̄116.[12]ZHANGKꎬPENGDꎬCHONGWCꎬetal..Investigationofphoton ̄generatedleakagecurrentforhigh ̄performanceactivematrixmicro ̄LEDdisplays[J].IEEETrans.ElectronDevicesꎬ2016ꎬ63(12):4832 ̄4838.㊀第10期严子雯ꎬ等:高度集成的μLED显示技术研究进展1317㊀[13]LIUZJꎬCHONGWCꎬWONGKMꎬetal..360PPIflip ̄chipmountedactivematrixaddressablelightemittingdiodeonsilicon(LEDoS)micro ̄displays[J].J.DisplayTechnol.ꎬ2013ꎬ9(8):678 ̄682.[14]MUKAIT.Recentprogressingroup ̄Ⅲnitridelight ̄emittingdiodes[J].IEEEJ.Sel.Top.QuantumElectron.ꎬ2002ꎬ8(2):264 ̄270.[15]MCGOVERNBꎬBERLINGUERPALMINIRꎬGROSSMANNꎬetal..Anewindividuallyaddressablemicro ̄LEDarrayforphotogeneticneuralstimulation[J].IEEETrans.Biomed.CircuitsSyst.ꎬ2010ꎬ4(6):469 ̄476.[16]UMJGꎬJEONGDYꎬJUNGYꎬetal..Active ̄matrixGaNμ ̄LEDdisplayusingoxidethin ̄filmtransistorbackplaneandflipchipLEDbonding[J].Adv.Electron.Mater.ꎬ2019ꎬ5(3):1800617 ̄1 ̄8.[17]CHENCJꎬCHENHCꎬLIAOJHꎬetal..Fabricationandcharacterizationofactive ̄matrix960ˑ540blueGaN ̄basedmi ̄cro ̄LEDdisplay[J].IEEEJ.QuantumElectron.ꎬ2019ꎬ55(2):3300106 ̄1 ̄6.[18]ZHANGXꎬLIPAꎬZOUXBꎬetal..ActivematrixmonolithicLEDmicro ̄displayusingGaN ̄on ̄Siepilayers[J].IEEEPhoton.Technol.Lett.ꎬ2019ꎬ31(11):865 ̄868.[19]VANDOMMELENRꎬFANZIOPꎬSASSOL.Surfaceself ̄assemblyofcolloidalcrystalsformicro ̄andnano ̄patterning[J].Adv.ColloidInterfaceSci.ꎬ2018ꎬ251:97 ̄114.[20]PARKSCꎬFANGJꎬBISWASSꎬetal..Approachingroll ̄to ̄rollfluidicself ̄assembly:relevantparametersꎬmachinedesignꎬandapplications[J].J.Microelectromech.Syst.ꎬ2015ꎬ24(6):1928 ̄1937.[21]CHOSꎬLEEDꎬKWONS.Fluidicself ̄assemblytransfertechnologyforMicro ̄LEDdisplay[C].ProceedingsofThe201920thInternationalConferenceonSolid ̄StateSensorsꎬActuatorsandMicrosystems&EurosensorsⅩⅩⅩⅢꎬBerlinꎬGermanyꎬ2019:402 ̄404.[22]CORBETTBꎬLOIRꎬZHOUWDꎬetal..Transferprinttechniquesforheterogeneousintegrationofphotoniccomponents[J].Prog.QuantumElectron.ꎬ2017ꎬ52:1 ̄17.[23]BOWERCAꎬMEITLMAꎬBONAFEDESꎬetal..Heterogeneousintegrationofmicroscalecompoundsemiconductorde ̄vicesbymicro ̄transfer ̄printing[C].ProceedingsofThe2015IEEE65thElectronicComponentsandTechnologyConfer ̄enceꎬSanDiegoꎬCAꎬUSAꎬ2015:963 ̄967.[24]BIBLAꎬHIGGINSONJAꎬHUHHꎬetal..Methodoftransferringandbondinganarrayofmicrodevices:USAꎬWO/2013/119671[P].2013 ̄08 ̄15.[25]DELAPORTEPꎬALLONCLEAP.Laser ̄inducedforwardtransfer:ahighresolutionadditivemanufacturingtechnology[J].Opt.LaserTechnol.ꎬ2016ꎬ78:33 ̄41.[26]SHARMABKꎬJANGBꎬLEEJEꎬetal..Load ̄controlledrolltransferofoxidetransistorsforstretchableelectronics[J].Adv.Funct.Mater.ꎬ2013ꎬ23(16):2024 ̄2032.[27]PENGDꎬZHANGKꎬCHAOVSDꎬetal..Full ̄colorpixelated ̄addressablelightemittingdiodeontransparentsubstrate(LEDoTS)micro ̄displaysbyCoB[J].J.DisplayTechnol.ꎬ2016ꎬ12(7):742 ̄746.[28]KIMWHꎬJANGYJꎬKIMJYꎬetal..High ̄performancecolor ̄convertedfull ̄colormicro ̄LEDarray[J].Appl.Sci.ꎬ2020ꎬ10(6):2112.[29]LIPAꎬZHANGXꎬLIYFꎬetal..Monolithicfull ̄colorLEDmicro ̄displayusingdualwavelengthLEDepilayers[C].ProceedingsofInternationalDisplayWorkshopsꎬSapporoꎬJapanꎬ2019:770 ̄773.[30]ZHUANGZꎬGUOXꎬLIUBꎬetal..HighcolorrenderingindexhybridⅢ ̄nitride/nanocrystalswhitelight ̄emittingdiodes[J].Adv.Funct.Mater.ꎬ2016ꎬ26(1):36 ̄43.[31]LIUZJꎬCHONGWCꎬWONGKMꎬetal..AnovelBLU ̄freefull ̄colorLEDprojectorusingLEDonsiliconmicro ̄displays[J].IEEEPhoton.Technol.Lett.ꎬ2013ꎬ25(23):2267 ̄2270.严子雯(1995-)ꎬ女ꎬ陕西西安人ꎬ硕士研究生ꎬ2017年于西安邮电大学获得学士学位ꎬ主要从事化学液相沉积法制备氧化物薄膜及应用㊁以及氮化镓μLED微显示的研究ꎮE ̄mail:729384816@qq.com孙捷(1977-)ꎬ男ꎬ内蒙古阿拉善人ꎬ博士ꎬ教授ꎬ博士研究生导师ꎬ2007年于中国科学院半导体研究所获得博士学位ꎬ主要从事氮化镓μLED集成信息显示㊁二维半导体材料生长及其在纳米电子学中应用的研究ꎮE ̄mail:jie.sun@fzu.edu.cn。

中国科大成功实现最大的“薛定谔猫”态据从中国迷信技术大学得知,该校微尺度物质迷信国度实验室量子物理与量子信息研讨部成功制备出超纠缠光子〝薛定谔猫〞态,纠缠量子比特数目最高到达10个,刷新了纠缠态制备的世界记载。

量子力学的奠基人之一薛定谔在1935年提出著名的〝薛定谔猫〞佯谬:将一只猫关在装有大批放射性原子和毒药的密闭容器里。

放射性原子的衰变存在几率,假设发作衰变,会触发机关打碎装有毒药的瓶子,猫就会死;假设不发作衰变,猫就存活。

依据量子力学实际,由于放射性原子处于衰变和没有衰变两种形状的叠加,猫就理应处于死猫和活猫的叠加形状。

这只既死又活的猫就是所谓的〝薛定谔猫〞。

虽然〝薛定谔猫〞态在微观世界并不存在,但在微观量子世界中,迷信家可以用光子或原子等制造这样的形状。

两个和两个以上量子比特的〝猫态〞就是纠缠态。

据该研讨小组陈增兵教授引见,量子纠缠是研制具有超级计算才干的量子计算机和相对保密的量子通讯的基础。

2021年,中国科大在国际上初次成功完成5光子纠缠的操纵。

2021年底,美国和奥天时的研讨人员宣布完成6个和8个离子的纠缠态,并且不时坚持着这个记载。

中国科大潘建伟、陈增兵、彭承志等研讨人员发现,光子具有多种量子自在度,每个量子自在度在适宜的条件下都有能够当作一个量子比特,实际上这些不同的自在度之间也可以构成纠缠,即所谓的〝超纠缠〞——某个光子的两个自在度可以同时与另外某个光子的两个自在度纠缠起来,从而可以把一个光子当成两个量子比特用。

实验小组依据这一发现展开研讨,完成了由5个光子极化形状和空间形状相关叠加构成的10个量子比特〝薛定谔猫〞态。

该效果宣布在往年5月出版的«自然·物理»上。

审稿人以为,这是一个〝实验杰作,在光学量子计算和量子度量学方面有着重要的意义〞。

8有一天,你那不可思议的甜笑,穿过闲谈的缝隙,摇醒了我昏睡的青春。

著名量子信息学家郭光灿做客《开讲啦》,撒贝宁问道:“对于我这样的文科生来讲,量子几乎是一个全新、陌生的概念。

您能不能用一个比较简单的方式,给大家揭示一下量子世界到底神奇在哪儿?”郭光灿说:“比如从合肥到北京,可以坐飞机也可以坐高铁;在经典世界里我们只能二选一,但在量子世界里,我们可以同时坐飞机和高铁,量子就这么怪。

”撒贝宁恍然大悟道:“听完您的解释,我能不能这样理解:比如在一个宏观世界里,我现在想我的父亲,他要么在客厅,要么在卧室,肯定是只能在其中一个地方。

但是在量子世界里,我的父亲可以同时又在客厅又在卧室。

”郭光灿说:“理解对了。

”郭光灿没有使用生涩的术语,他用打比方的说明方法,通过高铁和飞机这两种交通工具的兴象喻比,就让人们明白了在量子世界一个事物可以同时拥有不同状态,而在我们现有的世界所有事物都是确定的。

也正因为郭光灿化繁为简、化抽象为具体,也让撒贝宁借用自己的“父亲”比喻,阐述了他对于量子的正确理解,进一步让人领悟到了量子世界的奥秘之处。

著名消化系统疾病专家、中国工程院院士樊代明有一套“姑息治疗”肿瘤的有效方法。

在一次医学会议上,他给大家妙解道:“小时候,我看别人扭秧歌,先是低头前跨两步,然后是后退一大步,退时伴以仰身、露面、双手扬绸。

欢喜极了,漂亮极了。

如果他们一直躬身前行,不仅不好看,还会发生危险。

如果前面有障碍,那会碰壁。

如果前面是悬崖,那会跌身。

所以,他们安全,他们漂亮,关键是后退那一大步,退出了境界。

世上万物的哲理是相通的。

我常在想,对那些杀不全、杀不到、杀不死的癌细胞,我们能否换一种方式,不要去动它。

因为动它不仅毫无作用,反倒伤了自身,到头来鸡飞蛋打,赔了夫人又折兵;还不如‘人不犯我,我不犯人’,想各种方法与肿瘤长期共存。

肿瘤姑息治疗用的就是这种理念……达到长期带瘤生存的目的,事实证明可以获得良好效果。

”关于癌症,传统治疗都是用手术刀切,用化疗药杀,但切来切去,杀来杀去,总有一些病例,肿瘤不但未被消灭,患者却被治死了。

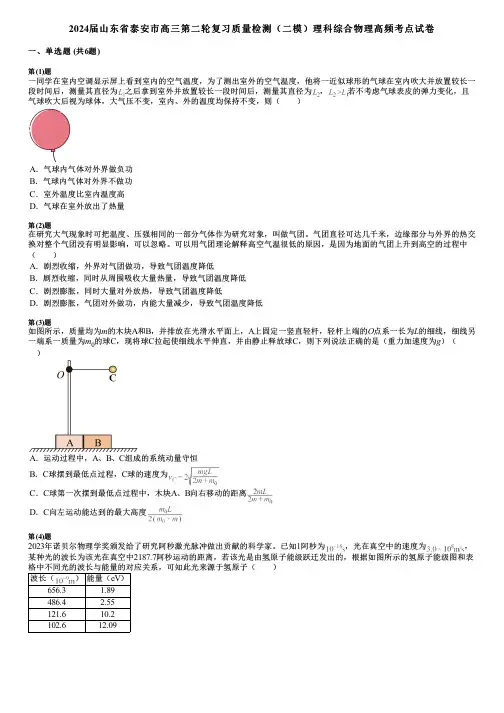

2024届山东省泰安市高三第二轮复习质量检测(二模)理科综合物理高频考点试卷一、单选题 (共6题)第(1)题一同学在室内空调显示屏上看到室内的空气温度,为了测出室外的空气温度,他将一近似球形的气球在室内吹大并放置较长一段时间后,测量其直径为之后拿到室外并放置较长一段时间后,测量其直径为,若不考虑气球表皮的弹力变化,且气球吹大后视为球体,大气压不变,室内、外的温度均保持不变,则( )A.气球内气体对外界做负功B.气球内气体对外界不做功C.室外温度比室内温度高D.气球在室外放出了热量第(2)题在研究大气现象时可把温度、压强相同的一部分气体作为研究对象,叫做气团。

气团直径可达几千米,边缘部分与外界的热交换对整个气团没有明显影响,可以忽略。

可以用气团理论解释高空气温很低的原因,是因为地面的气团上升到高空的过程中( )A.剧烈收缩,外界对气团做功,导致气团温度降低B.剧烈收缩,同时从周围吸收大量热量,导致气团温度降低C.剧烈膨胀,同时大量对外放热,导致气团温度降低D.剧烈膨胀,气团对外做功,内能大量减少,导致气团温度降低第(3)题如图所示,质量均为m的木块A和B,并排放在光滑水平面上,A上固定一竖直轻杆,轻杆上端的O点系一长为L的细线,细线另一端系一质量为m0的球C,现将球C拉起使细线水平伸直,并由静止释放球C,则下列说法正确的是(重力加速度为g)( )A.运动过程中,A、B、C组成的系统动量守恒B.C球摆到最低点过程,C球的速度为C.C球第一次摆到最低点过程中,木块A、B向右移动的距离D.C向左运动能达到的最大高度第(4)题2023年诺贝尔物理学奖颁发给了研究阿秒激光脉冲做出贡献的科学家。

已知1阿秒为,光在真空中的速度为,某种光的波长为该光在真空中2187.7阿秒运动的距离,若该光是由氢原子能级跃迁发出的,根据如图所示的氢原子能级图和表格中不同光的波长与能量的对应关系,可知此光来源于氢原子( )波长()能量(eV)656.3 1.89486.4 2.55121.610.2102.612.09A.和能级之间的跃迁B.和能级之间的跃迁C.和能级之间的跃迁D.和能级之间的跃迁第(5)题直流特高压输电可以减少感抗和容抗的损耗,该技术已成为我国“西电东送”战略的技术基础,如图为特高压输电示意图,升压变压器、降压变压器均为理想变压器,整流及逆变等过程不计能量损失且有效值不变。

光量子假说解释光电效应

人类对于光的研究历史已经很悠久了,曾有不少科学家研究过光的特性,在19世纪90年代,德国的物理学家爱因斯坦首先提出了“光量子假说”,用以解释光的电效应。

爱因斯坦指出,光光子是由普朗克之子定律所述的波动性的,而光的散射,吸收和发射是由光子的粒子性质造成的,这种粒子性质依赖于普朗克之子定律及该定律所引起的光子的随机性。

因此,爱因斯坦称光量子假说为“粒子”模型,它以光子作为基本单位,以量子解释与光有关的现象。

爱因斯坦用光量子假说可以解释光电效应,这是由静电场和磁电场引起的一种物理现象,它表明光是有能量的,可以被磁力场吸收。

爱因斯坦表明,当光子进入物体时,它会被磁力场中的磁矩所吸收,从而产生电子的动能。

爱因斯坦的光量子假说不仅解释了光电效应,也解释了萤光效应、荧光效应,以及原子间的能量转换机制,也可以用于解释光的行为,如干涉、衍射和折射等。

随着高能物理仪器的发展,爱因斯坦的光量子假说进一步得到了证实,现代量子力学已在精确的数学模型和系统中成功地解释了光的电效应。

光量子假说也被应用于大规模衍射实验,以解释一些物理现象。

有证据表明,光量子假说不仅可以用于解释光的电效应,也可以用于解释一些量子物理现象。

上述可以看出,光量子假说对于解释光电效应及量子物理学具有

重要意义,它为物理学家们提供了许多有用的信息。

爱因斯坦的光量子假说也受到了众多学者的赞誉,它一直是研究物理学和光学领域的重要参考。

总而言之,爱因斯坦的光量子假说是一种有效的解释光电效应的理论,在现代物理学中也有重要的作用。

它给理解物理学提供了重要的参考,也为量子物理学的进一步研究奠定了坚实的基础。

1 Quantum mechanism Quantum mechanism 宝鸡文理学院物理与信息技术系1.《量子力学教程》曾谨言著 科学出版社2003年第一版 普通高等教育十五国家级规划教材 2.《量子力学导论》曾谨言著 北京大学出版社 1998年第二版 3.《量子力学导论》熊钰庆主编 广东高等教育出版社 2000年第一版 《量子力学教程》周世勋编 高等教育出版社参考书及学习网站4.《量子力学基础》关洪 高等教育出版社 1999年第一版 5.《量子力学》汪德新 湖北科学技术出版社出版 2000年第一版 6.《量子力学教程习题剖析》孙婷雅编 科学出版社出版 2004年第一版 7. 宝鸡文理学院陕西省精品课程《量子力学》http://218.195.112.45/jpkc/liangzi/kc_web/ Content Content 第一章绪论Ch1. The basic concepts of quantum mechanism 第二章波函数和薛定谔方程Ch2. The wave function and Schr??dinger’s equation 第三章量子力学中的力学量Ch3. The Dynamical variable in Quantum Mechanism 第四章态和力学量的表象Ch4. The representation of the states and operators 第五章微扰理论Ch5. Perturbation theory第六章散射Ch6. The general theory of scattering 第七章自旋与全同粒子Ch7. Spin and identity of particles The birth of quantum mechanismThe birth of quantum mechanism Chap.1.绪论The birth of quantum mechanism Chap.1.绪论The birth of quantum mechanism 6 1.1 经典物理学的困难The difficult in classical physics 1.2 光的波粒二象性The duality of light between wave and particle 1.3 微粒的波粒二象性The duality of small particles between wave and particle Chap.1.绪论The birth of quantum mechanism Chap.1.绪论The birth of quantum mechanism 7 近几十年来 在不同领域相继发现了宏观量子效应 如超导现象 超流现象 乃至一些天体现象表明宏观世界的物质运动也遵循量子力学规律 人们所熟知的经典力学规律只是量子力学规律在特定条件下的一个近似。

作者简介欧阳钟灿,1946年生,福建泉州人。

中国科学院院士,中国科学院理论物理所原所长、研究员。

清华大学自控感谢造物主的造化,这也是我们眼睛能够感受的能量范围,由上面公式,约为1.5-3.0电子伏特。

令人不可思议的,这也是地球上常见半导体电子价带到导带的能隙(具体见下节)范围,0.5-4.0电子伏特。

因此,从能量守恒,半导体电子可以吸收光子从价带跳到导带产生光伏制造太阳能电池,或形成可以记录影像的光电探测器与电荷偶合器件(C C D)而诞生推翻“胶卷”照相的数码相机革命,C C D产生的数字图像可以在互联网瞬时传播到全世界,使人们用智能手机产生“千里眼”的神话(如微信)享受。

反过来,在半导体P N结(具体见下节)输入电能也能激发电子从价带跃迁到导带而在价带产生空穴,在适当的电压作用下及合适入射光子诱导下,导带电子会回落与空穴复合而产生光子从半导体向外发射,从而诞生发光L E D与半导体激光器。

因此,光子学的发展必然与半导体电子学发展同步,基于半导体的光子学与基于半导体的电子学的组合被称为光电子学(optoelectronics),它是人类第三次工业革命,信息时代诞生的科学技术的基础。

在半导体激光器发明以前,人们用模拟电信号在金属丝传递信号,这就是大家在上世纪使用的电报电话,但自从半导体激光器诞生后,我们可以把激光信号导入很细的玻璃丝-光纤(比铜丝便宜几百倍),以最小的损耗(与铜丝比),不受外界电磁噪声(雷电、收音机、电视机、电动机等)干扰,最大的带宽(因为不同频率光波传播的独立性),使得大量数字化信息同时在一条光纤传播。

光纤与C C D是光电子学对信息技术革命最明显的贡献,因此,两项应用物理的发现在2009年被授予诺贝尔物理奖。

而同样是光电子学发现的L E D 为什么直到5年后才被授予诺贝尔物理奖?我们下节将根据瑞典皇家科学院物理部编写《高效蓝光L E D成就了高亮度节能白光光源——2014诺贝尔物理学奖的科学背景》(详细的译文可参见哈尔滨工业大学化工学院甘阳教授在科学网的博文:h t t p ://w w w .s e m i .o r g.c n /n e w s /n e w s _s h o w.aspx?ID=39305&classid=125),以及笔者对其中涉及的半导体能带理论知识的补充,给予回答。

冯·诺依曼意识假说量子力学

冯·诺依曼意识假说是由匈牙利数学家冯·诺依曼于20世纪50年代提出的一个关于意识和量子力学之间关系的假说。

该假说认为,意识和量子力学的基本原理之间存在着某种关联,量子力学的态函数坍缩过程可能与观察者的意识活动相关。

根据量子力学的原理,粒子在没有被观测时可以处于多个可能的状态中,直到被观测时才会坍缩为一个确定的状态。

冯·诺依曼认为,观察者的意识活动可能参与到这个坍缩过程中,意识作为量子系统的一部分,与外部的物理系统相互作用,从而影响量子态的坍缩过程。

冯·诺依曼意识假说尚未得到充分的实验证据支持,也存在一些理论和哲学上的争议。

一方面,量子力学的基本原理仍然存在许多未解之谜,如何解释观察者和量子系统之间的相互作用仍然是一个开放的问题。

另一方面,意识的本质及其与大脑活动的关系在神经科学领域也还存在很多争议和不明确之处。

总的来说,冯·诺依曼意识假说提供了一种有趣的思考方式,试图将量子力学与意识之间建立联系,但目前仍需要更多的实验证据和理论研究来验证和进一步探索这一假说的可行性。

《量子光学中纠缠态表象的应用》读书笔记目录一、内容概要 (2)二、量子光学基础知识 (2)2.1 量子态与波函数 (3)2.2 光学中的基本物理量 (4)2.3 纠缠态的概述及性质 (6)三、纠缠态表象在量子光学中的应用 (7)3.1 在量子通信中的应用 (8)3.2 在量子计算中的应用 (10)3.3 在量子隐形传态中的应用 (11)四、量子纠缠态表象的实验实现与验证 (12)4.1 实验平台及技术手段 (14)4.2 实验过程与步骤 (15)4.3 实验结果与分析 (16)五、纠缠态表象在量子光学中的挑战与展望 (17)5.1 当前面临的挑战 (19)5.2 未来发展趋势及前景展望 (20)六、结论 (22)6.1 本书主要内容的总结 (22)6.2 对未来研究的建议与展望 (24)一、内容概要《量子光学中纠缠态表象的应用》是一本关于量子光学领域前沿研究的学术著作。

这本书主要探讨了纠缠态表象在量子光学中的应用,深入研究了量子纠缠态理论及其在实际光学系统中的应用。

作者详细介绍了量子纠缠态的基础概念,以及其在量子信息处理、量子计算等领域的重要性。

本书还着重讨论了如何利用纠缠态表象处理实际问题,比如光量子计算、量子通信和量子态制备等前沿课题。

在阅读这本书的过程中,我对作者关于纠缠态表象的应用理念有了更深入的理解。

作者通过丰富的理论知识和实践经验,展示了纠缠态表象在解决实际问题时的有效性和实用性。

书中还包含了许多具体的案例分析,这些案例不仅展示了纠缠态表象在不同场景下的应用,也反映了量子光学领域的前沿进展和最新动态。

通过本书的阅读,我对于量子光学领域的研究方向有了更清晰的认识,也对未来可能的研究趋势有了更深入的预测和展望。

这本书也激发了我对量子光学领域的兴趣和研究热情。

二、量子光学基础知识量子光学作为一门交叉学科,深入研究了光与物质在量子尺度上的相互作用。

在量子光学的基础理论中,有两个核心概念尤为重要:量子态和量子纠缠。

2023届天津市河东区高三下学期第一次模拟高效提分物理试题(强化版)一、单项选择题(本题包含8小题,每小题4分,共32分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)(共8题)第(1)题如图,A、B、E、F四点共线,O为AB连线的中点,C、D在AB连线的中垂线上,且EO=OF,CO=OD。

A、B两点分别固定电荷量为+3Q和-2Q的点电荷,则( )A.C、D两点的电场强度相同B.EO两点间的电势差与OF两点间的电势差相等C.将一正试探电荷从C点沿着中垂线移到D点过程中,电势能先增加后减少D.将一正试探电荷从C点沿着中垂线移到D点过程中,电场力始终不做功第(2)题我国科研人员利用铀-铅定年技术对“嫦娥五号”月球样品玄武岩岩屑中的富铀矿物进行分析,确定月球直到20亿年前仍存在岩浆活动。

该技术依赖的其中一种衰变链为经一系列α、β衰变后形成稳定的,关于该衰变链下列说法正确的是( )A.衰变成的过程中,不可能放出γ射线B.衰变成需经8次α衰变和6次β衰变C.的半衰期随外界环境温度的增大而变短D.β衰变是原子核内一个质子转变成中子的结果第(3)题对如图所示的图片、示意图或实验装置,下列判断准确无误的是( )A.甲图是小孔衍射的图样,也被称为“泊松亮斑”B.乙图是薄膜干涉的应用,用来检测平面的平整程度C.丙图是双缝干涉原理图,若P到、的路程差是半波长的奇数倍,则P处是亮纹D.丁图是薄膜干涉现象的实验装置图,在附有肥皂膜的铁丝圈上,出现竖直干涉条纹第(4)题如图,一平行板电容器充电后与电源断开。

若电容器的正极板保持不动,将负极板缓慢向右平移一小段距离x0,则电容器的电容C、极板上带电荷量Q、两极板间电势差U及电场强度E与负极板移动的距离x的关系图像正确的是( )A.B.C .D .第(5)题沿固定斜面下滑的物体受到与斜面平行向上的拉力F 的作用,其下滑的速度–时间图像如图所示。

已知物体与斜面之间的动摩擦因数为常数,在0~5s 、5~10s 、10~15s 内F 的大小分别为F 1、F 2和F 3,则( )A .F 1<F 2B .F 2>F 3C .F 1>F 3D .F 1=F 3第(6)题一正弦式交变电流的图像如图所示。