常用糖皮质激素类药物制剂和特点

- 格式:ppt

- 大小:1.83 MB

- 文档页数:54

2023糖皮质激素类药物临床应用指导原则(最全版)2012年以宁光为组长的专家组发布了《糖皮质激素类药物临床应用指导原则》,该指导原则的公布极大规范了临床对糖皮质激素类药物的使用。

为进一步提高人们对糖皮质激素类药物使用的认识,结合最新临床进展,中华医学会内分泌学分会、中国内分泌代谢病专科联盟的专家对该指导原则进行了更新和修订,增加了新型糖皮质激素、糖皮质激素使用者免疫接种注意事项和糖皮质激素在新型冠状病毒感染中的临床应用等内容。

对该版指导原则,将进一步发布详细解读,为临床提供更具体的指导。

第一部分糖皮质激素临床应用的基本原则一、糖皮质激素应用简介天然和合成的糖皮质激素(也称为类固醇激素)可用于治疗多种疾病。

这类药物大多以药理剂量用于抗炎、抗毒、抗休克和免疫抑制治疗。

(-)药物代谢动力学特征血清中大部分皮质醇与皮质类固醇结合球蛋白(corticosteroid-bindingg1obu1in,CBG)和白蛋白结合。

体内的11β-羟基类固醇脱氢酶1型同工酶将无活性的皮质素转化为皮质醇,2型同工酶将皮质醇转化为皮质素。

合成类糖皮质激素经氟化、甲基化或甲基嗯嘤琳化后可避免被2型同工酶氧化灭活。

糖皮质激素受体基因多态性可提高或降低机体对糖皮质激素的敏感性,进而影响对外源性糖皮质激素类药物的反应。

(二)治疗疗程和剂量糖皮质激素的生物学效价、药物代谢动力学、治疗疗程和剂量、给药方式和1d内的给药时机、以及代谢个体差异均会影响治疗疗效,并产生各种不良反应。

治疗疗程根据用药时间大致可分为冲击治疗,短程、中程和长程治疗,以及替代治疗。

1.治疗疗程:(1)冲击治疗:大部分适用于危重患者的抢救,如重度感染、中毒性休克、过敏性休克、严重哮喘持续状态、过敏性喉头水肿等,使用一般≤5d0激素使用期间必须配合其他有效治疗措施。

冲击治疗因疗程短可迅速停药,若无效可在短时间内重复应用。

(2)短程治疗:适用于应激性治疗,或感染及变态反应类疾病所致的机体严重器质性损伤,如结核性脑膜炎及胸膜炎、剥脱性皮炎或器官移植急性排斥反应等。

糖皮质激素类药临床应用的糖皮质激素类药大多是半合成品,经常使用药有可的松、氢化可的松、泼尼松、泼尼松龙、地塞米松等,其作用大同小异,惟作用强弱、维持时刻长短及对水盐代谢、糖代谢的阻碍大小有不同。

1.药理作用(1)抗炎。

糖皮质激素类药有壮大的抗炎作用,对各类因素引发的炎症都有对抗作用(包括物理、化学、生物、免疫因素)。

对炎症的各个时期都有抑制作用:在炎症初期可减轻渗出、水肿、毛细血管扩张、炎性细胞浸润及吞噬反映,减缓红、肿、热、痛病症;在炎症后期可抑制毛细血管及成纤维细胞的增生,延缓肉芽组织的形成,从而避免组织的粘连和瘢痕形成,减轻后遗症。

其抗炎作用与以下因素有关:稳固溶酶体膜,减少蛋白酶等水解酶的释放,抑制组织细胞的降解;抑制致炎物质如前列腺素、白三烯的释放;增进黏多糖合成,减少其降解,爱惜细胞间基质;降低炎症时毛细血管的通透性等。

(2)抗毒素。

通过稳固溶酶体膜、减少内热原的释放和降低体温调剂中枢对热原的灵敏性,提高机体对细菌内毒素的耐受力,减轻其对机体的损害。

但对内毒素无中和及破坏作用,对细菌外毒素无作用。

(3)抗免疫。

对免疫进程均有抑制作用。

抑制巨噬细胞对抗原的吞噬和处置;阻碍免疫母细胞的增殖;使血中淋巴细胞散布减少;抑制B细胞转化为浆细胞,使抗体生成减少;并抑制补体的形成,阻碍体液免疫反映;抑制免疫反映引发的炎症反映。

(4)抗休克。

除与上述抗炎、抗毒素、抗免疫作用有关外,还因糖皮质激素类药物具有以下作用:增强心肌收缩力、解除血管痉挛、改善微循环;稳固溶酶体膜、减少心肌抑制因子的形成;降低血管对缩血管活性物质的灵敏性。

(5)对血液成份的阻碍。

能刺激骨髓造血功能,增加红细胞、中性粒细胞、血小板数量及血红蛋白含量;但使血中淋巴细胞和嗜酸性粒细胞减少。

2.用途(1)严峻感染。

如中毒性菌痢、中毒性肺炎、重症伤寒、败血症等。

用糖皮质激素的目的是排除对机体有害的炎症和过敏反映,迅速减缓病症,为病因医治争取时刻。

全身糖皮质激素类药物选择、用法及注意事项全身糖皮质激素包括可的松(cortisone)、氢化可的松(hydrocortisone)、泼尼松(prednisone)、泼尼松龙(prednisolone,强的松龙)、甲泼尼龙(methylprednisolone,甲强龙)、曲安西龙(triamcinolone,去炎松)、地塞米松(dexamethasone,DXM,氟美松)与倍他米松(betamethasone)。

给药方式:口服(摄入)或胃肠外给药。

全身糖皮质激素的作用机制与吸入糖皮质激素相同,但可能到达与吸入糖皮质激素不同的靶细胞。

【相关药物】1.氢化可的松(hydrocortisone)氢化可的松抗炎作用为可的松的1.25倍,还具有免疫抑制、抗毒素、抗休克等作用,对造血系统、中枢神经系统、消化系统亦有作用。

此外,还具有一定程度的盐皮质激素活性。

适用于中重度哮喘急性发作的治疗,应早期给予快速静脉糖皮质激素疗法。

急性期快速疗法时应遵循早使用、高剂量、短疗程的原则。

氢化可的松通常在使用后4~6小时起作用。

急性期快速治疗时的血浆可的松浓度应在1000μg/L以上才能达到治疗水平,因此氢化可的松的剂量应在2~4mg/kg,每4~6小时静脉给予方能达到这一水平。

2.醋酸泼尼松(prednisone acetate)醋酸泼尼松又名醋酸强的松、去氢可的松。

药理机制同氢化可的松,水、钠潴留及排钾作用比可的松小,抗炎及抗过敏作用增强。

由于泼尼松的气道抗炎作用是短效制剂的4~6倍,口服制剂吸收良好,作用时间适中,且半衰期较短,对下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴的抑制时间较地塞米松短,钠、水潴留较弱,故适宜于重度慢性哮喘的长期维持治疗,是目前临床上使用最为广泛的口服糖皮质激素。

在哮喘急性发作期,静脉滴注甲泼尼龙、氢化可的松或地塞米松,症状缓解后也通常改用泼尼松维持口服。

目前泼尼松治疗主要有短程、中程和长期维持治疗三种方案。

(1)短程口服疗法:适用于慢性发作的重度哮喘经吸入糖皮质激素和支气管舒张剂治疗后仍未能控制的患者,其疗程为2~3周,口服连续用药,第1周为治疗期,第2~3周为撤药期,治疗期间仍然应给予配合足量吸入糖皮质激素。

常用糖皮质激素的比较及药学监护糖皮质激素是目前最为有效的抗变态反应药物,已作为一线平喘药物应用于临床。

糖皮质激素类按给药方式分为以下两种:①局部吸入,可以避免长期全身用药所致的严重不良反应,如二丙酸倍氯米松、丙酸氟替卡松、布地奈德等。

②全身给药,当严重哮喘或哮喘持续状态经其他药物治疗无效时,可通过口服或注射糖皮质激素控制症状,待症状缓解后改为维持量,直至停用。

常用的有氢化可的松、泼尼松龙等。

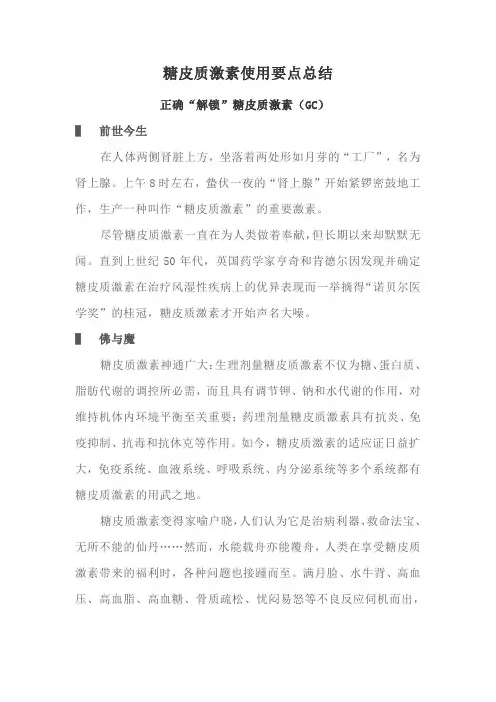

1.常见吸入性糖皮质激素代表药物临床上常见的吸入性糖皮质激素代表药物有二丙酸倍氯米松、布地奈德、丙酸氟替卡松等。

一般而言,使用干粉吸入装置比普通定量气雾剂方便,吸入下呼吸道的药物量较多。

国际上推荐的每天吸入激素的剂量见表3-3-46。

表3-3-46 常见的吸入性糖皮质激素的每日剂量与互换关系药物名称低剂量(μg)中剂量(μg) 高剂量(μg) 二丙酸倍氯米松200~500 500~1000 >1000~2000 布地奈德200~400 400~800 >800~1600 丙酸氟替卡松100~250 250~500 >500~1000 (引自:陈灏珠,林果为.实用内科学.第13版.北京:人民卫生出版社,2009:1738)2.常见吸入性糖皮质激素的药学监护(1)不良反应:①全身不良反应:吸入给药有较高的呼吸道内活性,局部用药的全身不良反应与全身给药相比少而轻,80%~90%沉积在口腔,其中40%~50%经由消化道吸收入血,通过肝脏首关效应而使生物利用度明显降低;10%~20%吸入呼吸道,其中4%呼出体外,其余沉积在下呼吸道,有一部分被吸收入血。

所以按正确的使用方法,吸入后及时深咽部漱口,真正被吸收入血液的药量很少,不良反应少。

②局部副作用包括喉部刺激、咽部不适、咳嗽、声嘶、口咽部直菌感染。

③大剂量长期吸入可能对骨密度有影响。

(2)相互作用:①非甾体解热镇痛药可加强糖皮质激素的致溃疡作用。

②可增强对乙酰氨基酚的肝毒性。

糖皮质激素使用要点总结正确“解锁”糖皮质激素(GC)▌前世今生在人体两侧肾脏上方,坐落着两处形如月芽的“工厂”,名为肾上腺。

上午8时左右,蛰伏一夜的“肾上腺”开始紧锣密鼓地工作,生产一种叫作“糖皮质激素”的重要激素。

尽管糖皮质激素一直在为人类做着奉献,但长期以来却默默无闻。

直到上世纪50年代,英国药学家亨奇和肯德尔因发现并确定糖皮质激素在治疗风湿性疾病上的优异表现而一举摘得“诺贝尔医学奖”的桂冠,糖皮质激素才开始声名大噪。

▌佛与魔糖皮质激素神通广大:生理剂量糖皮质激素不仅为糖、蛋白质、脂肪代谢的调控所必需,而且具有调节钾、钠和水代谢的作用,对维持机体内环境平衡至关重要;药理剂量糖皮质激素具有抗炎、免疫抑制、抗毒和抗休克等作用。

如今,糖皮质激素的适应证日益扩大,免疫系统、血液系统、呼吸系统、内分泌系统等多个系统都有糖皮质激素的用武之地。

糖皮质激素变得家喻户晓,人们认为它是治病利器、救命法宝、无所不能的仙丹……然而,水能载舟亦能覆舟,人类在享受糖皮质激素带来的福利时,各种问题也接踵而至。

满月脸、水牛背、高血压、高血脂、高血糖、骨质疏松、忧闷易怒等不良反应伺机而出,令人望而生畏。

糖皮质激素跌落神坛,究竟是佛还是魔?▌一念成魔,一念成佛尽管糖皮质激素的弊端已经昭然若揭,口诛笔伐之声络绎不绝,但糖皮质激素依然难以取代。

是佛还是魔,往往在于一念之间。

不“滥用”、不“畏用”,合理增减、换算剂量及停药,可助糖皮质激素放下屠刀,立地成佛。

▌放下屠刀,立地成佛糖皮质激素的基本结构为类固醇(甾体),由三个六元环与一个五元环组成。

糖皮质激素拥有庞大家族,根据来源分为:①内源性糖皮质激素:体内自行分泌,包括可的松和氢化可的松;②外源性糖皮质激素:体外合成,包括泼尼松(强的松)、泼尼松龙(强的松龙)、甲泼尼龙(甲基强的松龙,甲基泼尼松龙,甲强龙)、倍他米松和地塞米松。

根据生物效应期分为:短效、中效和长效,其中短效糖皮质激素为内源性糖皮质激素,中长效糖皮质激素为外源性糖皮质激素。

熟记 6 句口诀搞定糖皮质激素 4 大用法在医疗界内,糖皮质激素尽管它在治疗疾病方面发挥很大的作用,但是名声总是不太好。

人们常说激素不能乱用,最好不用,以免造成体内内分泌紊乱。

然而,凡事都有两面性,在具体用量不同、施用时机不同时,药效表现迥然不同。

之前我们讨论过长效、中效、短效的糖皮质激素都有哪些,各有何特点(点击查看)。

这次,就来看看糖皮质激素的4 大用法吧!替代治疗糖皮质激素可用于肾上腺皮质功能减退、先天性肾上腺皮质增生症(CHA)、肾上腺皮质危象等疾病的替代治疗。

对于替代治疗首选是短效糖皮质激素(可的松、氢化可的松),可的松 25 mg 等效氢化可的松20 mg。

这是因为短效糖皮质激素对HPA 轴的危害较轻,作用状态与生理状态较为接近。

使用中需尽量模拟正常生理分泌周期采用不对称服药方式。

如,氢化可的松采用0.3~0.5 mg/kg/d 时,早上8 点前使用总剂量的2/3,下午服用1/3。

1. 应激情况对于有应激的情况,比如轻度应激可以采用剂量加倍的方式,至疾病治愈。

对于重度急性应激,比如大型手术、严重外伤、重度感染等等情况,建议采用静脉给药氢化可的松,一般剂量为 200~300 mg/d。

值得一提的是,该剂量也适用于脓毒症、脓毒症休克患者的救治。

选药时需要尽量选择磷酸或者琥珀酸的氢化可的松制剂。

治疗中应逐步减至维持剂量。

2. 双侧肾上腺切除对于双侧肾上腺切除的患者,维持的药物一般多采用氢化可的松 20~30 mg 口服,建议手术当天和第二天采用大剂量,之后减半。

也可补充氟氢可的松,一般剂量为0.05~0.2 mg,也有推荐直接采用0.1 mg 的剂量。

3. 先天性肾上腺皮质增生症对于这类患者,儿童和成人患者的药物选择差异较大。

儿童患者的给药剂量小,同样用于成人给药剂量增加较多,不良反应更显著。

因此儿童患者多采用氢化可的松、可的松,而成人多采用相对泼尼松、地塞米松等。

成人患者的地塞米松起始剂量为0.5~0.75 mg/d。

糖皮质激素类药物临床应用指导原则2023一、糖皮质激素应用简介天然和合成的糖皮质激素(也称为类固醇激素)可用于治疗多种疾病。

这类药物大多以药理剂量用于抗炎、抗毒、抗休克和免疫抑制治疗。

(一)药物代谢动力学特征血清中大部分皮质醇与皮质类固醇结合球蛋白(corticosteroid -binding globulin,CBG)和白蛋白结合。

体内的11-β-羟基类固醇脱氢酶1型同工酶将无活性的皮质素转化为皮质醇,2型同工酶将皮质醇转化为皮质素。

合成类糖皮质激素经氟化、甲基化或甲基噁唑啉化后可避免被2型同工酶氧化灭活。

糖皮质激素受体基因多态性可提高或降低对糖皮质激素的敏感性,进而影响对外源性皮质醇药物的反应。

(二)治疗疗程和剂量糖皮质激素的生物学效价、药物代谢动力学、治疗疗程和剂量、给药方式和一天内的给药时机、以及代谢个体差异均会影响治疗疗效,并产生各种不良反应。

治疗疗程根据用药时间大致可分为冲击治疗,短程、中程和长程治疗,以及替代治疗。

1.治疗疗程:1)冲击治疗:大部分适用于危重病人的抢救,如重度感染、中毒性休克、过敏性休克、严重哮喘持续状态、过敏性喉头水肿等,使用一般≤5天。

激素使用期间必须配合使用其他有效治疗措施。

因疗程短可迅速停药,若无效可在短时间内重复应用。

2)短程治疗:适用于应激性治疗,或感染及变态反应类疾病所致的机体严重器质性损伤,如结核性脑膜炎及胸膜炎、剥脱性皮炎或器官移植急性排斥反应。

配合其他有效治疗措施,停药时需逐渐减量以至停药。

使用一般<1月。

3)中程治疗:适用于病程较长且多器官受累性疾病如风湿热等。

治疗剂量起效后减至维持量,逐渐递减直至停药。

使用一般<3月。

某些特殊疾病,如活动性甲状腺眼病,使用激素每周一次冲击治疗,一般维持12周。

4)长程治疗:适用于预防和治疗器官移植后排斥反应及反复发作的多器官受累的慢性系统性自身免疫性疾病,如系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎、血小板减少性紫癜、溶血性贫血、肾病综合征等。

规范外用糖皮质激素类药物专家共识中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会环境与职业性皮肤病学组来源:《中华皮肤科杂志》2015,48(2):73-75.外用糖皮质激素类药物是重要的皮肤科外用药,具有高效、安全的特点,是许多皮肤病的一线治疗药物,但临床上也存在“滥用”和“恐惧”问题。

为规范外用糖皮质激素类药物,最大限度地发挥其治疗作用,减少不良反应,中国中西医结合学会皮肤性病专业委员会环境与职业性皮肤病学组组织国内部分专家制定本共识。

一、概念和分类1. 概念:糖皮质激素类药物是人工合成的肾上腺糖皮质激素,属于甾体类固醇激素类药物,又称为皮质类固醇。

由于皮质类固醇包括性激素及维生素D3的衍生物,因此,本文中使用糖皮质激素(简称激素)这一名称。

2. 作用强度分级:依据皮肤血管收缩试验等方法,外用糖皮质激素的作用强度可以分为许多级别。

临床上常用的分级方法是4级分类法,将其分为超强效、强效、中效和弱效4类。

激素的结构是决定其作用强度的主要因素,但浓度、剂型对其影响也较大。

复方制剂中加入的某些成分,比如,促渗剂氮酮或角质松解剂水杨酸等也会提高激素的强度。

此外,激素的作用强度分级不一定都与临床疗效平行,比如,地奈德分级是弱效激素,但临床疗效和作用却与某些中效激素相当。

超强效激素和强效激素适用于重度、肥厚性皮损。

一般每周用药不应超过50 g;连续用药不应超过2 ~ 3周;尽量不用于< 12岁儿童;不应大面积长期使用;除非特别需要,一般不应在面部、乳房、阴部及皱褶部位使用。

国内外常用超强效激素包括,0.05%丙酸氯倍他索凝胶、软膏、乳膏及泡沫剂;0.05%醋酸双氟拉松软膏及0.1%氟轻松乳膏等。

强效激素包括,0.1%哈西奈德乳膏、软膏及溶液、0.1%安西奈德软膏、0.05%二丙酸倍他米松凝胶及软膏、0.05%丙酸氯倍他索溶液(头皮剂)、0.025%丙酸倍氯米松软膏、0.25%去羟米松软膏剂及乳膏、0.05%卤米松乳膏、0.05%二丙酸倍他米松乳膏或软膏、0.1%戊酸倍他米松乳膏、0.05%醋酸氟轻松软膏、乳膏或凝胶及溶液、0.1%糠酸莫米松软膏、0.005%丙酸氟替卡松软膏、0.1%曲安奈德软膏、0.5%曲安奈德乳膏等。

糖皮质激素类药物临床应用指导原则(2023版)前言2012年以宁光为组长的专家组发布了《糖皮质激素类药物临床应用指导原则》,该指导原则的公布极大规范了临床对糖皮质激素类药物的使用。

为进一步提高人们对糖皮质激素类药物使用的认识,结合最新临床进展,中华医学会内分泌学分会、中国内分泌代谢病专科联盟的专家对该指导原则进行了更新和修订,增加了新型糖皮质激素、糖皮质激素使用者免疫接种注意事项和糖皮质激素在新型冠状病毒感染中的临床应用等内容。

对该版指导原则,将进一步发布详细解读,为临床提供更具体的指导。

第一部分糖皮质激素临床应用的基本原则一、糖皮质激素应用简介天然和合成的糖皮质激素(也称为类固醇激素)可用于治疗多种疾病。

这类药物大多以药理剂量用于抗炎、抗毒、抗休克和免疫抑制治疗。

(一)药物代谢动力学特征血清中大部分皮质醇与皮质类固醇结合球蛋白(corticosteroid-binding globulin, CBG)和白蛋白结合。

体内的11β-羟基类固醇脱氢酶1型同工酶将无活性的皮质素转化为皮质醇,2型同工酶将皮质醇转化为皮质素。

合成类糖皮质激素经氟化、甲基化或甲基噁唑啉化后可避免被2型同工酶氧化灭活。

糖皮质激素受体基因多态性可提高或降低机体对糖皮质激素的敏感性,进而影响对外源性糖皮质激素类药物的反应。

(二)治疗疗程和剂量糖皮质激素的生物学效价、药物代谢动力学、治疗疗程和剂量、给药方式和1 d 内的给药时机、以及代谢个体差异均会影响治疗疗效,并产生各种不良反应。

治疗疗程根据用药时间大致可分为冲击治疗,短程、中程和长程治疗,以及替代治疗。

1.治疗疗程:(1)冲击治疗:大部分适用于危重患者的抢救,如重度感染、中毒性休克、过敏性休克、严重哮喘持续状态、过敏性喉头水肿等,使用一般≤5 d。

激素使用期间必须配合其他有效治疗措施。

冲击治疗因疗程短可迅速停药,若无效可在短时间内重复应用。

(2)短程治疗:适用于应激性治疗,或感染及变态反应类疾病所致的机体严重器质性损伤,如结核性脑膜炎及胸膜炎、剥脱性皮炎或器官移植急性排斥反应等。

阿片类、对乙酰氨基酚、糖皮质激素等镇痛药物区别、作用特点及用法用量阿片类疼痛镇痛药物包括阿片类、非甾体类抗炎药、对乙酰氨基酚、抗惊厥药、抗抑郁药、糖皮质激素等。

药物:可待因、曲马多、吗啡、羟考酮、氢吗啡酮、美沙酮、芬太尼等。

作用机制:阿片类药物与外周神经阿片受体结合可产生抗伤害和镇痛作用;与突触前膜阿片受体结合,通过抑制兴奋性氨基酸和 P 物质的释放,减少痛觉信号向中枢的传导;与位于脊髓背角胶状质感觉神经元上的阿片受体结合,降低背角神经元的兴奋性;与大脑和脑干等中枢阿片受体结合,通过下行抑制通路抑制痛觉的传入。

作用特点:镇痛效应与药物剂量、强度相关,取决于药物分子量离子化程度、脂溶性、蛋白结合力、分布容积以及代谢和清除率。

临床应用:各种剧烈疼痛,是中重度癌痛首选药物,用于癌痛时注意剂量滴定,药物不良反应为便秘,需要及时给予对症处理。

非甾体类抗炎药药物:吲哚美辛、双氯芬酸、布洛芬、萘普生、洛索洛芬、尼美舒利、塞来昔布、依托考昔等。

作用机制:抑制环加氧酶活性,阻断花生四烯酸转化为前列腺素,发挥解热、镇痛和抗炎作用。

作用特点及用法:无耐药性,不产生药物依赖,药理作用具有天花板效应。

使用原则:不超过每日最大剂量;避免同时使用两种或两种以上药物;一种非甾体类抗炎药无效时,换用另一种药物有效;药物使用时警惕不良反应,消化道活动性溃疡、凝血功能障碍、活动性出血、冠心病、心功能不全等需评估并合理地选择镇痛药物,慎用或禁用。

临床应用:牙痛、痛经、偏头痛、神经病理性疼痛、术后疼痛、骨关节炎等轻中度疼痛和慢性疼痛,为癌痛第一阶梯止痛用药。

对乙酰氨基酚作用机制:抗炎作用弱,解热作用强,镇痛作用次之。

作用特点及用法:单独使用时止痛作用具有封顶效应,无耐药性,不产生药物依赖,不会引起凝血功能、胃肠道和心血管方面的不良反应,少数发生粒细胞缺乏症、贫血、过敏性皮炎、肝炎或血小板减少症等不良反应。

长期使用和慢性肝损害,每日最大剂量不超过3g;12岁以下儿童,每次10-15mg/kg,间隔46h,每日最大剂量不超100mg/kg/d。