短文两篇八上

- 格式:pptx

- 大小:3.56 MB

- 文档页数:37

统编教材八年级语文上册第十一课《短文两篇》课文原文(学习版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制学校:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的教育资料,如知识梳理、古诗鉴赏、阅读理解、计划总结、学习综合、试题大全、教案大全、作文大全、语文大全、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides various types of educational materials for everyone, such as knowledge sorting, ancient poetry appreciation, reading comprehension, plan summary, learning synthesis, test questions, lesson plans, composition, Chinese, and other materials. Please pay attention to the data format and writing method!统编教材八年级语文上册第十一课《短文两篇》课文原文11 短文两篇答谢中书书陶弘景山川之美,古来共谈。

八年级语文上册短文两篇优秀教学设计优秀5篇短文教案篇一教学目标1、掌握“故”“去”“汤”“遗”“若”“趋”等实词的词义及“引刀趋机”“嗟来之食”“盗泉之水”等典故2、理解故事的所包含的思想意义3、训练学生的复述能力教学重点目标1教学难点对文中涉及的有关科学知识、历史典故的理解教学设想一课时,在诵读的基础上,点拨关键词语,让学生复述,在此基础理解故事中所包含的思想意义,至于表达技巧等相机略提即可。

教学过程一、导入孔子说“知之为知之,不知为不知,是知也”,也就是说要谦虚实在,不能强不知为知,不懂装懂。

孔子又说过看一个人要“听其言、观其行”,也就是说,从这个人所作作言去判断一个人,是否言行一致,那么孔子是不是“知之为知之,不知为不知”呢?刚好,《列子》中有一个故事告诉了我们。

二、学习《两小儿辩日》(一)试读将读不准的字划出来。

(二)教师范读,学生听读,并参照注解,初步理解文意。

(三)学生齐读(四)学生复述故事通过学生的复述了解学生对词语的掌握情况,及时作出校正。

(六)讨论1、为什么这两个小儿会有相反的看法呢?2、对两小儿的争论,孔子的态度怎样,可以看也孔子的什么品质?3、这个故事说明了一个什么道理?三、学习《乐羊子妻》(一)试读(二)教师正音后范读(三)学生朗读(四)点拨重点词语(五)学生复述(六)讨论1、这个故事写了乐羊子的妻子几件事,分别是什么事?2、第一件事她用什么办法说服丈夫的?表现了乐羊子妻的什么品格?你同意乐羊子妻的做法吗?有没有“捐金于野”必要?3、第二件事,她又是用什么方法说服丈夫的?表现了她什么品格?4、我们从乐羊子妻的身上学到什么?四、现场表演《两小儿辨日》五、作业见练习册《短文两篇》教学设计篇二1、过程活动化。

我们可以把学生课堂活动是否充分作为检验课堂教学是否改革的标尺。

如果课堂上没有学生充分地占有时间,进行有形式也有内容的学习语言、习得技巧、发展智能、训练思维、升华精神的活动,就没有语文教学的改革。

八年级语文上册《短文两篇》优秀教学设计(精选6篇)《短文两篇》教学设计篇一教学目标:1.学习古人高洁的品格和情操。

2.掌握一些文言词语。

3.理解两篇短文的主要内容。

教学重难点:重点:(1)朗读、背诵文言课文。

(2)疏通文言语句,分析文章内容。

难点:(1)理解作者在文中所寄寓的思想感情。

(2)学习托物言志的写法。

教学过程:第一课时陋室铭(刘禹锡)一、预习朗读课文,看课文注释翻译课文。

二、导入1.作家作品简介2.关于铭铭是古代刻在器物上用来警戒自己或者称述功德的文字,后来成为一种文体。

这种文体一般都是用韵的。

三、正课1.朗读课文。

可采取多种方法朗读,如老师范读、听课文录音,学生个别读、集体读等。

2.请学生逐句翻译课文。

掌握重点词语。

3.提问:山不在高,有仙则名。

水不在深,有龙则灵。

运用什么修辞手法?在文中起什么作用?讨论并归纳:运用比喻、对偶起兴,以虚衬实,以山水引出陋室。

4.提问:斯是陋堂,惟吾德馨。

这两句在文中起什么作用?深刻含义是什么?讨论并归纳:陋室二字扣题。

德馨二字统领全篇,是全文的核心。

用惟字加强语气。

这两句包含两层意思,一层是由于人的品德高尚,就忘却了室陋,另一层意思是由于人的品德高尚为陋室增光添采。

5.提问:苔痕上阶绿,草色入帘青是写什么?讨论并归纳:写陋室幽雅的恬静的自然环境。

6.提问:谈笑有鸿儒,往来无白丁是写什么?讨论并归纳:写陋室来往客人之高雅。

可知堂中人也是一样的高雅。

7.提问:可以调素琴,阅金经。

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形这几句写什么?讨论并归纳:写室中事。

可见主人高雅脱俗的情致,怡然自得的神情。

8.提问:南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

这两句写什么?讨论并归纳:运用类比,引古贤之名定证陋室,意在以古代名贤自比,表明自己也具有古代名贤的志趣和抱负。

9.提问:孔子云:何陋之有?是写什么?讨论并归纳:语见《论语子罕》:子欲居九夷,或曰;陋,如之何?;子曰:君子居之,何陋之有?;孔子认为,九夷虽然简陋,但是有君子住在那里,就不简陋了。

八年级上册语文短文两篇笔记

以下是八年级上册语文短文两篇的笔记,希望对您有所帮助。

1. 《短文两篇》包括《陋室铭》和《爱莲说》。

这两篇文章都是古代文人的名篇,主题相近,但表达方式和风格各异。

《陋室铭》是唐代文人刘禹锡的作品,文章通过描绘陋室的简陋环境,表达了作者不与世俗同流合污的高洁品格。

《爱莲说》则是宋代文人周敦颐的作品,文章以莲花为象征,表达了作者对美好品德的追求和赞美。

2. 《陋室铭》和《爱莲说》在写作手法上也有所不同。

《陋室铭》采用了托物言志的手法,通过描绘陋室的简陋环境来表达作者的高尚品格;而《爱莲说》则采用了象征手法,通过描绘莲花的纯洁、美丽来表达作者对美好品德的追求。

3. 在学习这两篇文章时,需要注意以下几点:首先,要理解文章的主题和思想内涵,把握作者的情感和态度;其次,要了解文章的写作背景和历史背景,理解文章的历史和文化价值;最后,要注意文章的修辞手法和语言特点,学习古文的语言表达方式。

4. 通过学习《陋室铭》和《爱莲说》,我们可以深入了解中国古代文人的思想和品格,感受中华文化的博大精深。

同时,我们也可以从中汲取正能量,提高自己的道德修养和文化素养。

答谢中书书陶弘景山川/之美,古来/共谈。

高峰/入云,清流/见底。

两岸/石壁,五色/交辉。

青林/翠竹,四时/俱备。

晓雾/将歇,猿鸟/乱鸣;夕日/欲颓,沉鳞/竞跃。

实是/欲界之仙都。

自/康乐/以来,未复有/能与其奇者。

译文:山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同赞叹的啊。

巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。

两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。

青葱的林木,翠绿的竹丛,四季长存。

清晨的薄雾将要消散的时候,传来猿、鸟此起彼伏的鸣叫声;夕阳快要落山的时候,潜游在水中的鱼儿争相跳出水面。

这里实在是人间的仙境啊。

自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽景色了。

记承天寺夜游苏轼元丰六年十月十二日/夜,解衣/欲睡,月色/入户,欣然/起行。

念/无与为乐者,遂/至承天寺/寻张怀民。

怀民/亦未寝,相与/步于中庭。

庭下/如积水空明,水中/藻、荇交横,盖/竹柏影也。

何夜/无月?何处/无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。

译文:元丰六年十月十二日夜晚,我脱了衣服,打算睡觉,这时月光照进门里,(十分美好),我高兴地起来走到户外。

想到没有人与我同乐,于是到承天寺去找张怀民。

张怀民也还没有睡觉,(于是)我们一起在庭院中散步。

月光照在院中,如水一般清明澄澈,竹子和松柏的影子,就像水中交错的藻、荇。

哪一夜没有月光?哪里没有竹子和松柏?只是缺少像我俩这样的闲人啊。

XX大学生实习报告总结3000字社会实践只是一种磨练的过程。

对于结果,我们应该有这样的胸襟:不以成败论英雄,不一定非要用成功来作为自己的目标和要求。

人生需要设计,但是这种设计不是凭空出来的,是需要成本的,失败就是一种成本,有了成本的投入,就预示着的人生的收获即将开始。

小草用绿色证明自己,鸟儿用歌声证明自己,我们要用行动证明自己。

打一份工,为以后的成功奠基吧!在现今社会,招聘会上的大字板都总写着“有经验者优先”,可是还在校园里面的我们这班学子社会经验又会拥有多少呢?为了拓展自身的知识面,扩大与社会的接触面,增加个人在社会竞争中的经验,锻炼和提高自己的能力,以便在以后毕业后能真正的走向社会,并且能够在生活和工作中很好地处理各方面的问题记得老师曾说过学校是一个小社会,但我总觉得校园里总少不了那份纯真,那份真诚,尽管是大学高校,学生还终归保持着学生身份。

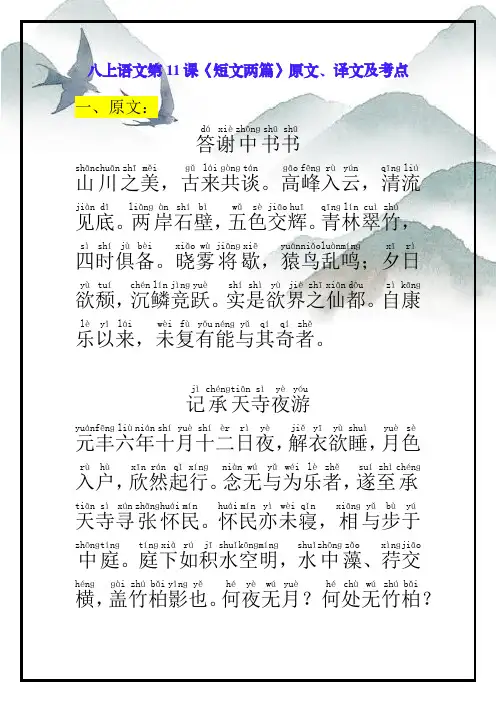

八上语文第11课《短文两篇》原文、译文及考点一、原文:答dá谢xiè中zhōnɡ书shū书shū山shān 川chuān 之zhī美měi ,古ɡǔ来lái 共ɡònɡ谈tán 。

高ɡāo 峰fēnɡ入rù云yún ,清qīnɡ流liú见jiàn 底dǐ。

两liǎnɡ岸àn 石shí壁bì,五wǔ色sè交jiāo 辉huī。

青qīnɡ林lín 翠cuì竹zhú,四sì时shí俱jù备bèi 。

晓xiǎo 雾wù将jiānɡ歇xiē,猿yuán 鸟niǎo 乱luàn 鸣mínɡ;夕xī日rì欲yù颓tuí,沉chén 鳞lín 竞jìnɡ跃yuè。

实shí是shì欲yù界jiè之zhī仙xiān 都dōu 。

自zì康kānɡ乐lè以yǐ来lái ,未wèi 复fù有yǒu 能nénɡ与yǔ其qí奇qí者zhě。

记jì承chénɡ天tiān 寺sì夜yè游yóu元yuán 丰fēnɡ六liù年nián 十shí月yuè十shí二èr 日rì夜yè,解jiě衣yī欲yù睡shuì,月yuè色sè入rù户hù,欣xīn 然rán 起qǐ行xínɡ。

念niàn 无wú与yǔ为wéi 乐lè者zhě,遂suí至zhì承chénɡ天tiān 寺sì寻xún 张zhānɡ怀huái 民mín 。

短文两篇八上课文及翻译陋室铭作者:刘禹锡山无此低,存有仙则名。

水无此浅,存有龙则灵。

斯就是陋室,惟吾德馨。

苔痕上阶绿,草色进帘青。

谈笑存有鸿儒,往来并无白丁。

可以调素琴,阅金经。

并无丝竹之乱耳,并无案牍之劳形。

南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

孔子云:“何陋之有?”翻译山不一定必须低,存有仙人(定居)就出名。

水不一定必须浅,存有龙(定居)就存有灵气了。

这间破旧的房子,不好就不好在主人存有幸福的德行。

苔藓给石阶刷上绿毯,芳草将帘内百花得碧青。

说说笑笑的就是学问渊博者,来来往往的`没粗俗的人。

可以弹奏朴素的古琴,下载稀有的佛经。

没(喧闹的)音乐破坏耳朵,没(成堆的)公文劳累身心。

(它如同)南阳诸葛亮的草庐,西蜀扬雄的玄亭。

孔子说道:存有什么破旧的呢?爱莲说作者:周敦颐水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊;自李唐来,世人盛爱牡丹;予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭静植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。

噫!菊之爱,陶后鲜有闻;莲之爱,同予者何人;牡丹之爱,宜乎众矣。

译者水上、地上各种草木的花,可爱的很多。

晋朝的陶渊明唯独喜欢菊花。

自唐朝以来,世人大多喜欢牡丹。

我则唯独喜爱莲——莲从淤泥里生长出来,却不受泥的沾染;它经过清水洗涤,却不显得妖艳;(它的茎)内空外直,没有(缠绕的)蔓,(也)没有(旁逸的)枝;香气远播,更显得清芬;它笔直地洁净地立在水中,(只)可以从远处观赏,却不能贴近去玩弄啊。

我指出,菊就是花掉中的隐士,牡丹就是花掉中的风流者,莲就是花掉中的君子。

唉!对于菊花的嗜好,陶渊明以后很少听见了。

对于莲的嗜好,像是我一样的除了谁呢?对于牡丹的爱,那当然就是存有很多的人了!。

八年级上册语文短文两篇课堂笔记

在八年级上册的语文课堂中,我们学习了两篇精彩的短文。

这两篇短文分别是《草房子》和《我的叔叔于勒》。

通过这两篇短文的学习,我们不仅提高了阅读理解能力,还学到了许多人生哲理。

《草房子》讲述了一个关于亲情、友情和爱情的故事。

故事中的主人公为了给生病的母亲治病,不惜一切代价去挣钱。

在这个过程中,他结识了许多朋友,也收获了真挚的爱情。

这篇短文让我们明白了亲情、友情和爱情的重要性,以及为了心中所爱而付出努力的意义。

《我的叔叔于勒》则讲述了一个关于勇敢面对困境的故事。

故事中的主人公叔叔于勒在一次意外中失去了双腿,但他并没有放弃生活,而是勇敢地面对困境,学会了用双手创造美好生活。

这篇短文让我们懂得了勇敢面对困难的重要性,以及自强不息的精神。

部编八年级语文(上)第10课《短文两篇》知识点1.文学常识陶弘景,字通明,号华阳隐居,人称“山中宰相”,南朝齐梁时思想家,著有《陶隐居集》等。

苏轼,北宋著名文学家,字子瞻,号东坡居士。

与父苏洵、弟苏辙,合称“三苏”。

他擅长诗词、散文,是“唐宋八大家”之一。

有文集《东坡全集》传世。

代表作品有《赤壁赋》《饮湖上初晴后雨》等。

2.文章思想内容《答谢中书书》:本文以清峻的笔触描绘了秀美的山川景色,并通过借古证今,强调了“山川之美,古来共谈”的观点,表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

《记承天寺夜游》:本文通过对庭院月光的描写,创造了一个清幽宁静的艺术境界,传达了作者复杂微妙的心境:贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲都包含在其中。

3.重点字词字音:夕日欲颓(tuí)沉鳞竞跃(yuè)与其奇者(yù)未寝(qǐn )相与(yǔ)遂(suì)藻(zǎo)荇(xìng)竹柏(bǎi)猿(yuán)古今异义:四时俱备(古义:季节今义:某个时候)晓雾将歇(古义:消散今义:停止、休息)夕日欲颓(古义:坠落今义:衰败,萎靡)盖竹柏影也(古义:大概是今义:器物上部有遮盖作用的东西)但少闲人如吾两人者耳(古义:清闲的人今义:指与事无关的人,多含贬义)念无与为乐者(古义:考虑,想到今义:想念)月色入户(古义:单扇的门今义:主要指人家)一词多义:未复有能与其奇者(动词,参与,文中指置身其中)念无与为乐者(动词,和)词类活用:五色交辉(名词做动词,辉映)夕日欲颓(形容词做动词,坠落)相与步于中庭(名词做动词,散步)特殊句式:判断句:盖竹柏影也(“……也”表判断)省略句:解衣欲睡(省略主语“余”)倒装句:相与步于中庭(状语后置,应为“相与于中庭步”)4.重点问题探究(1)《答谢中书书》写景是如何体现动静相衬之美的?一是形体的动与静,高峰为静,流水为动。

部编版八年级语文上册《短文两篇》知识点归纳短文两篇》知识点梳理一、作者XXX是南北朝时期的思想家、医学家和文字家,又被称为“山中宰相”。

他的《答谢中书书》描绘山川秀美,清新简淡,为历代写景名作。

二、译文自古以来,山川景色的美丽是文人雅士共同谈论的话题。

高耸入云的山峰,清澈见底的溪流,两岸色彩斑斓的石壁相映生辉,青葱的林木和翠绿的竹丛四季常在。

清晨的薄雾即将消散,XXX此起彼伏地鸣叫;夕阳快要落山,潜游在水中的鱼儿争相跳出水面。

这里是人间的仙境。

自南朝的XXX以来,再也没有人能够欣赏到这样的美景了。

三、重点词语1.四时俱备:四季都有。

2.XXX将歇:雾即将消散。

3.夕日欲颓,沉鳞竞跃:太阳快要落山,潜游在水中的鱼儿争相跳跃。

4.欲界之仙都:指人间是神仙居住的美好世界。

5.自XXX以来:指南朝宋山水诗人XXX。

6.未复有能与奇者:再也没有人能够欣赏到这样奇丽的景色了。

7.五色交辉:色彩交相辉映。

四、课文理解性默写1.统领全文,充当本文引子的句子是:“山川之美,XXX 共谈。

”2.仰观俯察两种视角,写白云高山流水三种风物的对偶句是:“高峰入云,清流见底。

”3.讲究色彩搭配,表现一年之美,呈现出一派绚烂辉煌的气象景象的对偶句是:“两岸石壁五色交辉,青林翠竹,四时俱备。

”4.将听觉、视觉结合,由静入动,表现一日之美,传达出生命气息的对偶句是:“晓雾将歇,猿鸟乱鸣;昔日欲颓,沉鳞竞跃。

”5.文中最能体现作者思想感情的句子是:“实是欲界之仙都,自康乐以来,未复有能与其奇者。

”6.表现晨昏变化之美的句子是:“XXX将歇,猿鸟乱鸣;昔日欲颓,沉鳞竞跃。

”7.表现色彩配合之美的句子是:“两岸石壁,五色交辉,青林翠竹,四时俱备。

”五、课文内容探究1.这篇文章是一幅清丽的山水画,作者用“美”字来概括它的特点,这个字点明了文章的中心。

2.这个字所在的句子统领全文。

3.全文为了说明这个“美”字,作者写了四季和晨昏的景物。

4.文中写了峰、流、石壁、林、竹、鱼、雾、猿鸟、夕日、鳞等景物,这些景物按仰视到俯视再到平视的顺序来写,由早到晚。

短文两篇笔记是八年级上册语文第11课的主要内容,通过对这两篇短文的阅读和分析,我们能够更加深入地了解其中所蕴含的人生哲理和道理。

本文将从不同角度和层次来探讨这两篇笔记,帮助读者更加深入地理解其中的含义和思想。

第一篇短文是《踏实努力的蜗牛》,通过描述蜗牛的故事,告诉我们要踏实、努力地生活。

蜗牛尽管行动缓慢,但却不放弃前行,最终到达了终点。

这告诉了我们一个道理,即只要我们保持踏实努力的态度,就能够克服困难,取得成功。

在我看来,这篇短文深刻地寓意着人生的奋斗之路,无论遇到多大的困难和阻碍,都要保持坚定的信念和毅力,不断前行,最终一定能够获得成功。

这是一个非常积极向上的思想,也是我们每个人都应该牢记的人生态度。

在第二篇短文《捐出春天的朵朵桃花》,通过描写王爷的善举,告诉我们要乐于助人、奉献爱心。

王爷为了让全城的人都能欣赏到桃花的美丽,不惜捐出了自己的园林。

这种伟大的奉献精神,深深触动了我。

在现实生活中,我们也应该学会奉献,乐于助人。

只有当每个人都乐于奉献爱心,整个社会才能更加和谐,人与人之间的关系也会更加融洽。

我对这篇短文的理解是,人与人之间要互相帮助,乐于奉献,这样才能构建一个更加美好的社会。

总结起来,这两篇短文都是具有鲜明的教育意义和积极的人生价值观。

它们告诉我们要踏实努力,不断前行,同时也要乐于助人,奉献爱心。

这些思想和道理对于每个人都具有重要的启发意义。

通过理解和领悟这些道理,我们能够更好地指导自己的生活,不断提高自己的思想境界和人生修养。

希望每个人都能够从这两篇短文中受益,让这些价值观成为我们生活的指引。

《踏实努力的蜗牛》给人一种坚持不懈的力量,无论遇到多大的困难和挑战,只要我们踏实努力,就一定能够克服困难,取得成功。

这种精神和态度在我们的成长和生活中都非常重要。

对于学习特别是在学习中,我们也需要保持踏实努力的态度。

不管学习上遇到了多少困难和障碍,都要坚持不懈地努力下去。

因为只有通过不懈的努力和坚持,我们才能够取得更好的成绩,实现自己的目标。

八年级上册《短文两篇》课文答谢中书书作者:陶弘景山川之美,古来共谈。

高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

实是欲界之仙都。

自康乐以来,未复有能与其奇者。

译文山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同欣赏赞叹的。

巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。

两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。

青葱的林木,翠绿的竹丛,四季常存。

清晨的薄雾将要消散的时候,传来猿、鸟此起彼伏的鸣叫声;夕阳快要落山的时候,潜游在水中的鱼儿争相跳出水面。

这里实在是人间的仙境啊。

自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽的景色了。

记承天寺夜游作者:苏轼元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

白话译文元丰六年十月十二日夜晚,(我)正脱下衣服准备睡觉,(恰好看到)这时月光从门户射进来,(不由得生出夜游的兴致,于是)高兴地起身出门。

想到没有可以共同游乐的人,就到承天寺寻找张怀民。

张怀民也还没有睡觉,(我俩就)一起在庭院中散步。

庭院中的月光宛如积水那样清澈透明。

水藻、水草纵横交错,原来那是庭院里的竹子和松柏树枝的影子。

哪一个夜晚没有月亮?哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

1.人教版八年级语文上册《短文两篇》说课稿2.八年级上册《桃花源记》课文原文3.人教版八年级上册《诗四首》课文4.八年级语文上《落日的幻觉》课文。

【导语】《答谢中书书》表达了作者沉醉⼭⽔的愉悦之情和与古今知⾳共赏美景的得意之感。

《记承天寺夜游》表达了作者微妙复杂的⼼情。

话中有诗,意蕴深远。

⽆忧考⼩编整理了⼋年级上册语⽂《短⽂两篇》教案【三篇】,希望对你有帮助!篇⼀ 教学⽬的: 1.掌握常⽤⽂⾔词语,理解课⽂⼤意。

2.品味优美语⾔,理解作品意境,体会⽂章蕴含的思想感情。

3.指导朗读,熟读成诵,培养学⽣的⽂⾔语感。

教学重点:积累⽂⾔词语,学习写景状物的⽅法。

引导学⽣感受作品优美的意境,体会作品中流露的思想感情。

教学难点:品味⽂章画⾯的精美、语⾔的精练及布局的匠⼼所在,提⾼学⽣初步鉴赏⽂学作品的能⼒。

课时安排: 2课时 教学步骤 第⼀课时 师⽣共同赏读《答谢中书书》。

以背诵为突破⼝,指导学⽣美读课⽂;在反复诵读中,整体感知⽂意;激发学⽣的想象,再现画⾯,引导学⽣感受⽂章的诗情画意;深⼊研读课⽂,体会作者的思想感情。

⼀、回忆旧知,导⼈新课 1.古⼈云“仁者乐⼭,智者乐⽔”。

⼭⽔景物曾经引起了古今⽆数⽂⼈墨客的⽆限情思,请同学们搜索⾃⼰的记忆库,背诵⼀些描写祖国壮丽⼭河的诗⽂。

(《望岳》、《沁园春雪》、《与朱元思书》、《湖⼼亭看雪》等)今天我们⼜将⼀起欣赏⼀篇六朝⼭⽔⼩品名作《答谢中书书》。

(以回忆诗词导⼊可以巩固所学,也可以调动起学⽣学习的兴趣,帮助他们⼊境。

) 2.学⽣⾃⼰书写标题,解题,了解作者的有关情况。

书即书信,古⼈的书信⼜叫“尺牍”或⽇“信札”,是⼀种应⽤性⽂体。

有关作家作品介绍:齐⾼帝曾经召陶弘景进宫陪伴太⼦读书。

后来,陶弘景远离尘世,隐居句曲⼭(今茅⼭)。

他精通阴阳五⾏、⼭川地理、天⽂⽓象。

梁武帝继位后,他“礼聘不 出”。

因此,每逢有凶吉、祭祀、征讨⼤事,朝廷都要派⼈进⼭向他请教,故称他为“⼭中宰相”。

陶⼀⽣好松。

每当轻风吹拂松枝,发出“沙沙”的声响时,他就像听到fllI乐⼀样如痴如狂。

有时,他竟⼀⼈进⼭,专去听⼭野松涛之声,⼈⼜称之“仙⼈”。

11.短文两篇——群文阅读四个切入点把握作者的思想感情这两篇文言短文,都通过写景表达了作者的思想感情,如《记承天寺夜游》,通过描写庭院清幽澄澈的月下美景,表达了作者虽遭贬谪仍乐观、旷达的复杂感情。

【考点解读】作者的思想感情是作者通过写人叙事、写景状物等方式表达出来的自己对自然,社会或人生的认识和态度,以及由此表现出的情感倾向。

把握作者的思想感情,是学习文言文的一项主要任务,也是中考文言文阅读的一个重要考点。

常见的考查题型:01.××段或××句子蕴含了作者怎样的思想感情?02.这篇文章表达了作者怎样的思想感情?【技法点拨】01.抓住主要内容:作者的思想感情﹐主要是通过文章内容表现出来的,因而抓住了文章的主要内容,就能体会到作者的思想感情。

如《答谢中书书》一文,主要内容是描写山川美景,通过写景可体会出作者沉醉于山水的愉悦之情02.把握感情基调:有些文章往往在开头就定下感情基调,因此通过分析开头,可帮助我们把握作者的思想感情。

如《答谢中书书》开头一句“山川之美,古来共谈”,就奠定了作者歌咏山川之美的感情基调03.关注议论、抒情句:文中的一些议论,抒情句往往蕴含着作者的态度或情感,阅读时要细细体会其中的深刻意蕴,进而把握作者的思想感情。

如《答谢中书书》中“实是欲界之仙都”一句,从“仙都”一词的评价,可体会到作者对所描绘的山川美景的热爱之情04.了解写作背景:作者的思想感情往往和自身的处境,以及时代背景有着极为密切的关系。

因此,只有知人论世,即了解作者的生活景况和写作的时代背景才能客观准确地把握作者的思想感情。

如《记承天寺夜游》,可通过了解作者被贬黄州的写作背景进而体会作者赏月的复杂心情【真题演练】(一)阅读下面两个语段,回答以下各题。

(一)山川之美,古来共谈。

高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备。

晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

实是欲界之仙都。

第11课 短文两篇课程标准课标解读 1.能借助工具书阅读浅易的文言文。

2.通过优秀文化的熏陶,提高学生的思想道德修养和审美情趣,使他们逐步形成良好的个性和健全的人格,促进学生德、智、体、美诸方面的和谐发展。

1.掌握常用文言实词、虚词,理解文意,感知山川之美,激发热爱祖国山河之情;感受作者的特殊心境,领悟作者的人生态度。

2.学习本文抓住景物特征进行精简描绘的写景手法。

3. 了解骈文的特点,感受本文的节奏之美。

知识点01 作者、背景、文题、主旨1.作者作品陶弘景(436~536),字通明,自号华阳隐居,丹阳秣陵(今江苏南京)人。

南朝齐梁时思想家。

早年游历访道时足迹遍及江浙的名山胜水,后退隐茅山。

梁武帝礼聘不出,但参与朝廷大事咨询,时人称其为“山中宰相”。

著有《陶隐居集》《本草经集注》等。

苏轼(1037——1101),字子瞻,号东坡居士,眉山人。

宋代文学家、书画家,与父亲苏洵,弟弟苏辙合称“三苏”。

其文汪洋恣肆,明白畅达,为“唐宋八大家”之一;其诗清新雄健,和黄庭坚并称“苏黄”;其词开豪放一派,豪壮雄浑,和辛弃疾并称“苏辛”。

代表作有《赤壁赋》《石钟山记》《饮湖上初晴》《水调歌头》等。

2、背景链接《答谢中书书》选自《全上古三代秦汉三国六朝文·全梁文》卷四十六。

南北朝时期,政局动荡,矛盾尖锐,不少文人往往遁迹山林,从自然美中寻求精神上的解脱。

这些文人在他们的书信中,常常描山画水,以示志趣,并作为对友人的安慰。

此文就是陶弘景隐居时回复谢中书的一封信。

《记承天寺夜游》选自《苏轼文集》卷七十一。

元丰二年(1079年),苏轼因对新法持有不同意见,被知识精讲目标导航网罗罪名,投入监狱,这就是历史上著名的“乌台诗案”。

出狱后,被被贬为黄州团练副使(地方军事助理官)。

官衔上还加了“本州安置”字样,不得签署公事,不得擅离安置所,实际上跟流放差不多。

本文是苏轼在被贬于黄州的困苦境遇中写的。

元丰六年,是作者被贬谪到黄州的第四年。