中国佛经翻译史共25页文档

- 格式:ppt

- 大小:2.65 MB

- 文档页数:25

佛经翻译是中国翻译史上的一件大事,由于中国早期历史所处的环境,中华文明的邻国在很长时间内都没有自己的文字,所以在佛教传入中国之前,翻译并不广泛存在。

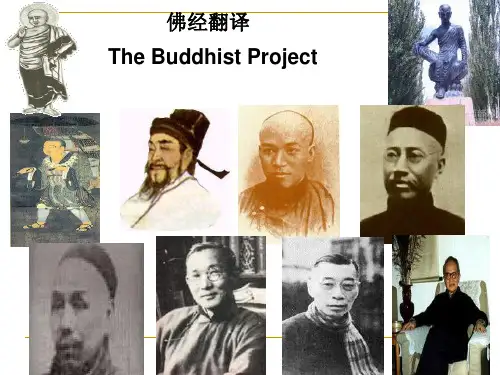

[编辑]绪论佛经翻译事业始于东汉,至前秦苻坚始有组织的翻译佛经,由道安组织翻译事业,唐朝时,佛经翻译事业达到顶峰,其间鸠摩罗什、真谛、玄奘及不空被誉为「四大译师」。

鸠摩罗什共译佛经35部[1],另有竺法护共译佛经159部,贵霜佛教僧人支谦,曾在222年至253年之间将36部佛经翻译成中文。

道安译经时归纳出佛经翻译著名的「五失本,三不易」观点。

汤用彤《汉魏两晋南北朝佛教史》曾言:「今日识外洋文字,未悉西人哲理,即可译哲人名著。

而深通西哲人之学者,则不从事译书。

然古昔中国译经之巨子,必须先即为佛学之大师。

如罗什之于《般若》、《三论》,真谛之于《唯识》,玄奘之于性相二宗,不空之于密教,均既深通其义,乃行传译。

」佛经的翻译可分为三个时期:[编辑]东汉至西晋东汉至西晋是中国佛经翻译的草创期,西汉的哀帝时期伊存至中国口传佛经。

东汉桓帝建和元年(147年),大月氏僧支谶到洛阳弘佛,译有《道品行经》等。

东汉桓帝建和二年(184年),安息(即波斯)人安世高翻译《安般守意经》等三十多部佛经。

月支人支娄迦谶(娄迦谶)翻译十多部佛经。

[编辑]东晋至南北朝此一时期以鸠摩罗什为主。

鸠摩罗什对东亚佛教经典的贡献巨大。

罗什于西明阁和逍遥园开始译经,据《出三藏记集》载,罗什一生翻译三藏经论74部,凡384卷,有《坐禅三昧经》3巻、《阿弥陀经》1巻、《摩诃般若波罗蜜多心经》24巻、《法华经》7巻、《维摩经》3巻、《大智度论》100巻、《中论》4巻等。

去看看佛经网站,上面什么都有[编辑]隋至唐中叶此一时期为佛经翻译的全盛时期,玄奘是主要的翻译大师,在唐太宗的支持下,玄奘在长安设立了国立翻译院,参与的学生与人员来自亚洲东部各地。

他花了十多年时间在今西安北部约150公里的铜川市玉华宫内将约1330卷经文译成汉语。

简述佛经翻译史及其对后世翻译及文化的影响周煜容作者:罗雯来源:《青年文学家》2017年第24期摘要:我国的佛经翻译开始于汉武帝时期,同时,印度的佛教也相继传入,对当时的中国来说无疑是一种新思想的推动。

本篇叙述了佛经翻译发展的三个阶段,每个阶段时期不同的特点以及对后世的影响。

关键词:佛经翻译;新思想;影响[中图分类号]:G125 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2017)-24--01一、佛经翻译的三个阶段《四十二章经》作为中国第一部佛经翻译作品,是东汉时期明帝要求僧人迦叶摩腾于洛阳翻译出来的。

到了东汉末年,佛经翻译在中国占有越来越重要的地位。

当时的佛经翻译特点主要为两个:以安世高为代表的小乘禅学派和以支娄迦谶为代表的大乘般若学。

佛经翻译的繁盛时期是东晋。

国家日益注意到佛经翻译的重要性,便相继有了很多翻译活动,规模也逐渐扩大。

该时期的佛经翻译特点为:翻译完整,系统完备,翻译作品符合原意。

唐代是中国佛经翻译的鼎盛时期。

国家在佛经翻译活动上给予了大量的资金支持。

尤其是唐太宗,为玄奘大师开设译经院,翻译佛经的人多达3000人。

此时期的翻译特点是翻译大师多是高僧主持,玄奘就是典型代表之一。

他们精通多种语言,在国家为他们开设的经院中进行大规模的翻译活动。

二、佛经翻译各个阶段的特点佛教翻译的前期特点:佛经翻译的主要人员是外籍僧人和华籍胡裔僧人,他们都熟练掌握汉族的知识语言文化;翻译方法是口授,也就是由外籍僧人诵读经文,同时另一人口译为汉语,其他人以“笔授”的形式记录下来,用汉语完成,之后再修改;在佛经翻译初创时期,翻译经文的僧人对佛经的态度都是虔诚,尊敬;同时经验不足,语言学知识匮乏,所以通常都采用直译;佛教是外来唯心主义神学,这一点与当时的中国哲学观念十分契合,国家是支持的,但是同时,不能全盘吸收,要取长补短,与时俱进。

佛教翻译的中期特点:苻坚、姚兴等人开始组织翻译活动,在参加活动人群中进行筛选,翻译阶层就从私译转为官译,翻译形式就从个人翻译转为集体翻译;翻译文本多种多样,利于僧人之间的相互检查和学习,有助于翻译更加准确;在翻译理论和翻译技巧方面也是有所提升的;佛教在南北两方都得到不同程度的发展,因为南北两方都视佛教为压迫阶级和民族的工具。

中国汉唐时期的佛典汉译作者:黄剑华来源:《月读》2022年第10期汉朝和唐朝在中国古代称为汉唐盛世,经济繁荣,文化灿烂,国力昌盛,是世界东方的泱泱大国。

汉唐的鼎盛时期,人文璀璨,盛极一时,以发达而活跃的盛世气象彪炳于世,中外文化交流也非常活跃,其中最重要的一项内容就是佛教的传播与佛经的翻译,在中外文化交流史上留下了珍贵的记忆,在人类文明发展史上也谱写了重要的篇章。

汉武帝是西汉前期一位雄才大略的人物,在位期间特别重要的一个作为,就是抗击匈奴,开通了西域丝绸之路。

作为中国和西域诸国之间最早的一条交往和通商之路,丝绸之路很快发展成了一條横贯欧亚大陆的文化经济通道。

来自中原王朝的影响,对西域诸国的政治、经济、文化形成了意义深远的浸润和融合。

来自中亚、西亚与南亚的文化交流,也对中原和内地产生了重要影响。

随着丝路的畅通,东西文化交流的频繁,中国的丝绸和华夏文明大量西传,来自异域的物产和宗教也进入了中国。

其中广为传播,影响最大的就是佛教了。

佛教于公元前6至前5世纪发祥于北印度,为释迦牟尼所创立,其生活时代大约与中国的孔子相同。

佛教起初规模较小,后经印度阿育王、迦腻色迦王提倡,逐渐扩大,流布于中亚、南亚和东方各国。

据一些史籍记载,佛教大概于东汉明帝时期传入中国,也有认为佛教东传中土可能在汉明帝之前就开始了。

这种传播经过数百年的延续,到了晋代,遂成为影响最大的宗教。

诚如季羡林先生所说:“佛教传入中国,是东方文化史上,甚至世界文化史上的一件大事,其意义无论怎样评价,也是不会过高的。

佛教不但影响了中国文化的发展,而且由中国传入朝鲜和日本,也影响了那里的文化发展,以及社会风俗习惯。

佛教至今还是东方千百万人所崇信的宗教。

如果没有佛教的输入,东方以及东南亚、南亚国家今天的文化是什么样子,社会风俗习惯是什么样子,简直无法想象。

”(季羡林《中印文化交流史》第23—24页,新华出版社1991年版)佛经传入华夏和最初的翻译,据史籍记载,东汉时期就开始了。

第二讲:早期的佛经翻译一、关于翻译的早期记载《册府元龟·外臣部·鞮(di2)译》记载,周时有越裳国“以三相胥重译而献白雉,曰:‘道路悠远,山川阻深,音使不通,故重译而朝’”。

《礼记·王制》:“五方之民,言语不通,嗜欲不同。

达其志,通其欲,东方曰寄,南方曰象,西方曰狄鞮,北方曰译。

”这是对翻译官的不同称呼。

后翻译之职,又称“象寄”“象胥”“鞮译”。

又因“夷语与中国相反”,古文把夷语称为“反舌”,而译官又叫“舌人”。

到汉朝,我国主要的外事活动是对北方的匈奴用兵,故翻译活动逐渐用“译”来统称了。

二、佛经翻译活动分期张振玉认为,“佛教之传入中国盖在西汉末年”,那就是公元元年前后。

东汉明帝八年(65年),蔡谙赴天竺取经,两年后,蔡自天竺归,佛经翻译由此开始。

佛经翻译可以分为三个历史时期:第一时期,由东汉末年到西晋,名译家有安清、支谦、支谶、竺法护等。

第二时期自东晋至南北朝,名译家有南方的佛陀跋陀罗、宝云等,北方的昙无谶、鸠摩罗什等。

第三时期,则是唐代,为佛经翻译之大成。

玄奘孤征天竺,研求佛法,历17年;回国后,19年里翻译了佛经73部(相当于25部圣经的分量)。

三、佛经翻译第一阶段(东汉末年到西晋)1.《高僧传》载:汉明帝夜梦金人飞空而至,乃遣博士弟子秦景等往天竺寻访佛法。

……竺法兰,中天竺人也,自言诵经数万章,为中天竺学者之师。

时蔡谙既至彼国,相随间行而至,既达洛阳,便善汉言。

谙于西域获经,即为翻译,所谓……四十二章等五部。

四部失本不传,江左惟四十二章经,今见在。

又有《释老志·序》说,秦景和蔡谙同往天竺求经,后与摄摩腾、竺法兰回洛阳,译四十二章经。

这是最早翻译出来的佛经了。

2.早期佛经翻译的一大特点:很多经书没有书面原本,多为合作翻译的结果。

西域或天竺来的高僧口诵经文,然后由中方人员合译出经文。

3.公元2世纪,安世高译经“义理明晰,文字允正,辩而不华,质而不野”。

中国翻译简史百科知识—中国翻译简史中国历史上曾经出现了四次翻译高潮:1东汉至唐宋的佛经翻译2明末清初的科技翻译3“五四”时期的西学翻译4中国历史上第四次翻译高潮(五四以后---当代)古代佛经翻译(四个阶段)第一阶段从东汉末年到西晋(起步或草创阶段)主要是外籍僧人和华籍胡裔僧人,翻译主要靠直译,甚至是“死译”、“硬译”,采取口授形式,因此可信度不高。

代表人物支谦支谦,三国时佛经翻译家,又名支越,字恭明。

支谦的译述比较丰富:约三十年间,译出佛经《大明度无极经》、《大阿弥陀经》等八十八部、一百一十八卷,创作了《赞菩萨连句梵呗》三契,其翻译以大乘“般若性空”为重点,为安世高、支谶以后译经大师。

支谦自译的经也偶尔加以自注,像《大明度无极经》首卷,就是一例。

这种作法足以济翻译之穷,而使原本的意义洞然明白。

特点1主要力量:外籍僧人和华籍胡裔僧人2翻译全凭口授3大多才有直译法5佛经内容经常采用中国本土道家思想古代佛经翻译第二阶段从东晋到隋末(发展期)释道安总结出了“五失本”、“三不易”的规律;释道安,南北朝时高僧,翻译家。

本姓卫,常山抚柳(河北冀州)人。

总结了汉代以来流行的佛教学说,整理了新译旧译的经典,编纂目录,确立戒规,主张僧侣以“释”(释迦牟尼)为姓。

主要监督翻译了《四阿含》等。

主张直译,不增不减,只做词序调整。

翻译佛经在五种情况下会失去本来面目,有三件事决定了译事是很不容易的,因此必须慎之又慎。

彦琮在其论着《辩正论》中提出了翻译要例“十条和对译者的要求“八备””彦琮(557—610年),俗姓李,邢台隆尧县双碑人,隋代著名高僧,他精通梵文,也是我国佛教史上屈指可数的佛经翻译家和佛教著作家。

《辩正论》里翻译要例八备十条:就是对做翻译人的具体要求和翻译要求。

鸠摩罗什开始提倡意译;鸠摩罗什(梵语Kumārajīva )(公元344 ~ 413 年),音译为鸠摩罗耆婆,又作鸠摩罗什婆,简称罗什。

其父名鸠摩罗炎,母名耆婆,属父母名字的合称,汉语的意思为“童寿”。

中国佛经翻译之“文质之争”引言:在中国的翻译发展史上,曾出现过三次翻译高潮。

其中最早的一次便是关于佛经的翻译。

佛经翻译经过晋朝逐渐发展,到了隋唐达到鼎盛时期,南宋以后趋于衰微。

翻译佛经的力量主要是两部分人:一部分是从西方来中国的僧侣,另一部分是西行求法求经的中国僧侣。

纵观佛经翻译约一千年的历史,正如任继愈所指出:“在中国佛经翻译史上, 始终存在‘质朴’和‘文丽’两派。

”佛经翻译重“文”还是重“质”的争论, 对当时及后世的翻译理论和实践产生了巨大的影响。

一、“文”“质”两派代表译论家及其思想1. 支谦(约三世纪)——重文支谦名越,号恭明,是后汉灵帝时入中国籍的月支族后裔。

他从小就受汉族文化的影响,精通汉文,后又兼学梵书,受业于同族学者支亮,通达大乘佛教理论。

他对从前那些过分朴质以致隐晦义理的译本很不满意。

他所作的《法句经序》被认为是“今存最早带有佛经翻译理论性质的文章”。

也正是这篇文章记述了狭义上的“文质之争”。

支谦翻译的风格对后来佛典翻译的改进,起了不少作用。

他首先反对译文尚质的偏向,主张尚文尚约应该调和。

这当然是为了更好的畅达经意使人易解的缘故。

另外,支谦的译文风格也很适合于佛传文学的翻译,因而他继承了汉末康孟祥译《修行本起经》那样‘奕奕流便足腾玄趣’的传统,更翻出了《瑞应本起经》。

这一翻译不但丰富了佛传文学的内容,而且通过赞呗的运用影响到后来偈颂译文的改进,也是值得提出的。

(吕澄)2. 道安(312,一说314—385)——重质道安,是东晋时代杰出的佛教学者,出生于常山扶柳县(今河北省冀县境)的一个读书人家里。

由于世乱,早丧父母,从小就受外兄孔氏的抚养,七岁开始读书,到十五岁的时候,对于五经文义已经相当通达,就转而学习佛法。

十八岁出家(此据《名僧传抄》之说,《高僧传》等作‘年十二出家’)。

大约在他二十四岁的时候(东晋成帝咸康元年,335),在石赵的邺都(今河南省临漳县境)遇见了佛图澄。

佛图澄一见到他就非常赏识,对那些因他丑陋而轻视他的人说,此人有远识,不是你们所能及。

中国历史上的三次翻译高潮(一)第二阶段从苻秦译场和姚秦译场开始,翻译由私译转为官译;隋朝,上林园里设臵了翻经馆。

第三阶段,支谦突破了以往的直译法,开始追求文字的典雅;释道安总结出了“五失本”、“三不易”的规律,是我国翻译史上第一个把具体的翻译活动上升到理论的人;彦琮在其论着《辩正论》中提出了翻译要例“十条”和对译者的要求“八备”;鸠摩罗什开始提倡意译;慧远等人则对译文的风格和文体问题进行了一定的探索。

1.两汉至唐宋的译经时期从两汉至唐宋时期,佛教传入中国并与中国传统的儒、道糅合。

但这一时期的翻译活动还是以传播宗教为主。

虽然在佛经译著中也夹带有少量描述外国科学知识的书籍,但不能说在我国已经形成了独立的科学翻译活动。

因此这一时期的科学翻译充其量只能是宗教翻译的附庸。

释道安主张直译,译文不增不减,只是在词序上作些调整;鸠摩罗什则倾向于意译,常对原文加以改动,以适应中国的文体。

他们关于翻译方法的主张,对我国后来的翻译理论发生过持久的影响。

比如清代严复所提出的“信、达、雅”三字标准,就可从这一时期的翻译方法的论说中找到渊源。

有人评论说,鸠摩罗什的译著“有天然西域之语趣”,说明在译文中仍然可见原作之神情。

2) 真谛:南北朝时,印度佛教学者真谛应梁武王之聘来到中国,译经达49部,其中《摄大乘论》对中国佛教思想影响甚大。

其实,佛教正式传来中国是汉朝,非正式还更早,在周朝时已经陆陆续续传过来,但不是正式的,正式是国家派了使节到西域去迎请,礼请过来,这是正式的,正式来是在后汉永平十年(公元六十七年),在中国已经有一千九百多年历史。

佛教的创始人是释迦牟尼佛,这个名号也是印度梵语音译过来的,释迦是仁慈的意思,牟尼是寂默的意思,寂默也就是清净的意思,佛是觉悟。

佛经的翻译最著名的是印度名僧鸠摩罗什。

具传当时为了把印度名僧鸠摩罗什请来宣扬佛教,还发生过几次战争,征灭了几个国家。

早在秦朝,中原人们对佛教是一种什么东西还不太清楚,只是听西方来的人说佛教是可以渡人进极乐世界,获得永生的仙法。

佛经翻译历史及其影响简介佛经翻译历史及其影响简介 发源于印度的佛教流传到中国以后,在中国得到了极⼤的推⼴,这主要得⼒于佛经翻译。

佛经翻译在中国已有上千年的历史,形成了中国最早期的翻译理论。

⼀、佛经翻译历史 根据我国佛经翻译的发展历程,⼀般可以分为三个阶段:第⼀阶段,从东汉到西晋的佛经翻译萌芽期;第⼆阶段,从东晋到隋的佛经翻译发展期;第三阶段,唐朝时代的佛经翻译成熟期。

中国最早的正式佛经翻译⼤约始于东汉明帝永平年间,明帝睡觉时梦到⾦⼈于是派遣⼤使到天竺寻访佛法,天竺僧⼈迦叶摩腾跟随使前来洛阳,翻译了《四⼗⼆章经》⼀卷。

到了东汉末年时期,⼀些古印度和西域僧⼈来到汉地,以洛阳为中⼼,翻译出⼤量的佛教典籍。

⾃此,中国的佛经翻译⽇渐兴盛,所以翻译学界⼀般把这个时期视为考察起点。

但是这时的佛经翻译⼤多为个⼈⾏为,⽆组织性,因此⽂体杂乱。

这个时期佛经翻译的特⾊,主要有⼤⼩乘两系统:⼀是以安世⾼为代表的⼩乘禅学派;⼀是以⽀娄迦谶为代表的⼤乘般若学。

从东晋开始,佛经翻译逐渐受到国家的重视,因此开始出现⼤规模的翻译组织,佛经翻译开始蓬勃。

这时候翻译佛经的⼈⼤多来⾃印度,他们既通梵⽂,⼜懂汉⽂。

翻译出许多的佛经经典,主要有⼤⼩乘经论、密教经、律典等,涉及印度佛教各个流派。

这个时期佛经翻译的特点是传译较完备,译经师有系统地介绍佛经,确⽴翻译⽂体,翻译作品不求华美,但求切合原意,这是汉译佛经的发展期。

到了唐代,由于统治者⼗分重视佛经翻译活动,因此在⼈⼒财⼒⽅⾯给予了极⼤的⽀持。

特别在唐太宗时期,为⽞奘⼤师开设译经院,译经者达三千⼈之盛,这是中国译经的巅峰期,同时也是佛教的成熟期。

在这个时期译经师则以中国⾼僧主持译事,典型代表是⽞奘、义净,他们不但精通华⽂、梵⽂,佛学造诣更是博⼤精深,且以朝廷⼒量设置组织完备的译场,进⾏⼤规模的译经事业。

⼆、佛经翻译对我国翻译活动的影响 东汉⾄唐宋时期的佛经翻译,是中国翻译⽂学史上的第⼀次⾼潮,也是中国传统翻译理论的形成时期。