第2章 煤的自燃及特性解读

- 格式:doc

- 大小:4.56 MB

- 文档页数:69

煤炭堆积过高自燃原理煤炭是一种常用的燃料,可以用于发电、供暖和煤制品生产等多种用途。

然而,在煤炭堆积过高时,可能发生自燃现象,导致火灾和煤气中毒等严重后果。

煤炭自燃是指煤炭在自然条件下,由于内部自身的热反应而发生火灾。

其原理主要包括以下几个方面:1.热风对流和辐射传热:当煤炭堆积过高时,煤堆内部会形成通风道,使得空气和煤堆内的热量进行传递。

这种热风对流和辐射传热的作用,会使得煤堆的温度逐渐升高。

2.内部氧化反应:煤炭中含有一定的氧化物和可燃物质,当煤堆内部温度升高到一定程度时,会引发煤的内部氧化反应。

这些可燃物质与氧化物相互作用,产生放热和放烟的反应。

3.煤的热解过程:煤炭中的有机质在高温下会发生热解反应,产生大量的热量和可燃气体。

这些热解反应产物中的可燃物质可继续参与反应,放热并释放出更多的可燃气体。

4.有机质燃烧反应:煤炭中的有机质遇热会燃烧,产生大量的热量和可燃气体。

这些可燃气体包括一氧化碳、二氧化碳等,它们可以继续参与氧化反应,增加反应产物的数量。

在具体的煤炭自燃过程中,温度是决定性因素之一、当煤堆内温度逐渐升高时,会达到自燃点温度,使得煤堆自身燃烧。

自燃点温度受煤炭性质等因素的影响,一般在50-100摄氏度之间。

除了温度,其他一些因素也会影响煤炭的自燃。

例如,水分含量、粒度、氧气浓度和煤堆的密度等都会对自燃过程产生影响。

较高的水分含量会减缓自燃过程,而过低的水分含量则会加快自燃速度。

较大的粒度会减少煤炭的堆积密度,减少自燃风险。

为避免煤炭自燃的风险,应采取一系列的预防措施。

首先,应保持煤堆的适当湿度,以减缓自燃过程。

其次,应保持煤堆的通风良好,以避免热风对流和辐射传热。

另外,应定期对煤炭堆进行检查和清理,及时发现和处理潜在的自燃风险。

总之,煤炭堆积过高后可能发生自燃现象,其原理主要包括热风对流和辐射传热、内部氧化反应、煤的热解过程和有机质燃烧反应等。

自燃过程受温度、水分含量、粒度、氧气浓度和堆积密度等因素的影响。

煤自燃参数-回复引言:煤是一种重要的能源资源,广泛应用于发电、钢铁冶炼和工业生产等领域。

然而,煤在储存和运输过程中容易发生自燃现象,造成财产损失和环境污染。

为了有效预防和控制煤的自燃,研究人员对煤的自燃参数进行了深入的研究。

本文将一步一步回答关于煤自燃参数的问题。

第一部分:煤的自燃概述第一节:煤自燃的定义和现象自燃是指物质在无外源热量的情况下,自行燃烧的现象。

煤的自燃可产生大量高温烟气和有害气体,同时释放热量,进而使燃烧过程不断加剧。

第二节:煤自燃的危害和原因煤自燃不仅造成财产损失,还可能引发火灾事故。

煤自燃的主要原因包括:煤的内部组分、煤的物理特性、煤的储存方式、煤的湿热环境等。

第二部分:煤的自燃参数第一节:煤的燃烧特性参数煤的燃烧特性参数是煤自燃的基础,包括点火温度、燃烧速率、燃烧温度、烟气产物等。

第二节:煤的热分解参数煤的热分解参数是研究煤自燃机理的重要依据,包括预热温度、热解速率、裂解产物等。

第三节:煤的活化能参数煤的活化能参数是描述煤发生自燃反应所需的能量,包括反应活化能、反应速率等。

第四节:煤的温升参数煤的温升参数是描述煤自燃过程中产生的温升情况,包括起燃温度、发热速率等。

第三部分:煤自燃参数的测试与研究方法第一节:物理试验方法物理试验方法是通过实验手段对煤的自燃参数进行测试,包括热重-差热分析、恒温实验等。

第二节:数值模拟方法数值模拟方法是利用计算机技术对煤的自燃参数进行研究,包括多相流模型、热传导模型等。

第三节:综合研究方法综合研究方法是将物理试验和数值模拟相结合,以获得更准确和可靠的煤自燃参数数据。

第四部分:煤自燃参数的应用与控制第一节:煤自燃参数的应用煤自燃参数的研究成果可用于煤矿安全管理、发电厂运行控制和煤炭储运管理等方面,提高煤炭行业的安全性和经济性。

第二节:煤自燃参数的控制煤自燃的控制包括煤炭的储存方式优化、通风和湿度的控制、火灾自动报警和灭火系统的建设等,防止和减少煤自燃造成的损失。

煤的自燃名词解释1.引言1.1 概述煤的自燃是指在无外力作用下,煤自身因内部热源的引发而发生不可控的燃烧现象。

这种现象已经被人们广泛关注和研究。

煤炭是一种重要的能源资源,在能源领域具有重要地位,但其自燃问题却给煤炭的开采、储存、运输等环节带来了巨大的安全隐患和经济损失。

煤的自燃主要是由于煤中存在的一些物理、化学和微生物活动引发的。

在储存和运输过程中,煤炭受到了氧气、水分、温度、压力等多种因素的影响,使得其内部的化学反应和热效应增强,从而释放出大量的热能。

当这些热能无法及时散发,超过了煤的自身稳定温度范围时,就会引发煤的自燃现象。

煤的自燃问题对煤炭企业和相关部门造成了严重的经济和环境损失。

一方面,自燃造成了巨大的煤炭损失,这意味着煤炭企业将面临着原材料的缺失和生产能力的下降;另一方面,自燃还会产生大量的有害气体和烟尘,对环境造成污染,对人们的身体健康也带来了威胁。

因此,为了解决煤的自燃问题,需要深入研究煤的自燃机理,掌握煤的自燃的规律,并在煤的开采、储存、运输等环节采取相应的安全防范措施。

同时,通过改进煤炭的生产工艺和技术手段,提高煤的质量,减少煤中活性成分的含量,也能够有效地预防和减少煤的自燃问题的发生。

整个文章将围绕煤的自燃问题展开详细的阐述,旨在加深人们对煤的自燃的认识和理解,推动相关领域的研究和工作,在保障煤炭开采和使用安全的同时,提高煤炭产业的可持续发展能力。

1.2文章结构文章结构是指文章的组织框架和部分内容在整体结构中的位置。

一个明确的文章结构可以帮助读者更好地理解文章的内容和逻辑关系。

以下是本文的结构:1. 引言- 1.1 概述:对于煤的自燃现象进行简要介绍,指出其在煤矿、火灾防治等领域的重要性。

- 1.2 文章结构:说明本文的组织框架和各部分的内容。

- 1.3 目的:明确本文的目标和意义,为读者提供清晰的导向。

2. 正文- 2.1 煤的自燃定义:详细解释煤的自燃概念,包括其定义、产生的条件和特点等。

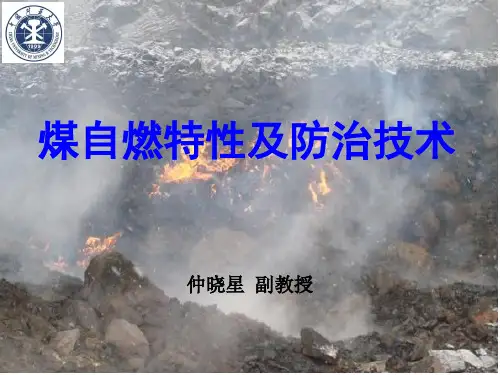

第二章煤的自燃及其特性煤自燃是煤矿生产中的主要自然灾害之一。

自十七世纪以来,人们就开始对煤的自燃现象进行研究,提出了解释煤自燃的多种假说,但由于煤的化学结构非常复杂,人们至今还不能完全阐述清楚煤的自燃机理。

尽管如此,人们仍在对煤的自燃机理孜孜探求。

近些年来通过对煤自燃的宏观特性(氧化产热量、产物和耗氧量)与煤自燃过程中微观结构(官能团、自由基)的变化特征的深入研究,对煤自燃的认识不断深入。

本章将较全面地介绍煤炭自燃研究方面的新进展,较深入地对煤自燃过程及影响因素进行分析,较系统地阐述煤在低温氧化过程中的自燃特性和煤自燃倾向性、自然发火期等的测试与确定方法。

第一节煤的基础特性煤的自燃特性是由其基础特性决定的。

在对煤的自燃特性进行研究之前,有必要了解一下煤的形成、分类、组成特点、热物理性质和表面特性等相关知识。

一、煤的形成及分类煤是由植物形成的。

根据成煤植物种类的不同,煤主要可分为两大类[1],即腐殖煤和腐泥煤。

由高等植物形成的煤称为腐殖煤,它分布最广,储量最大;由低等植物和少量浮游生物形成的煤称为腐泥煤。

通常所讲的煤,就是指腐殖煤。

由高等植物转化为腐植煤要经历复杂而漫长的过程,一般需要几千万年到几亿年的时间。

转化次序是:植物、泥炭、褐煤、烟煤、无烟煤。

整个成煤作用可划分为几个阶段:植物向泥炭转化作用过程,泥炭向褐煤的转化为成岩作用过程,褐煤向烟煤、无烟煤的转化成为变质作用过程,成岩作用和变质作用又合称为煤化作用过程。

中国煤炭分类[2],首先按煤的干燥无灰基挥发分>37%、>10%、≤10%,将所有煤分为褐煤、烟煤和无烟煤。

然后烟煤又按挥发分>10%~20%、>20%~28%、>28%~37%和>37%的四个阶段分为低、中、中高及高挥发分烟煤,同时还根据表征烟煤煤化程度的参数(粘结指数、胶质层最大厚度或奥亚膨胀度),将烟煤划分为长焰煤、不粘煤、弱粘煤、1/2中粘煤、气煤、气肥煤、1/3焦煤、肥煤、焦煤、瘦煤、贫瘦煤和贫煤。

安全技术之煤炭自燃机理及防治措施汇报人:日期:•煤炭自燃概述•煤炭自燃机理•煤炭自燃的防治措施目录•安全技术措施•案例分析•研究展望01煤炭自燃概述•煤炭自燃是指煤在无外界氧气和热源的条件下,因自身内部的氧化作用而产生的热量不能被及时散发,导致热量不断积累,温度逐渐升高,当温度达到煤的着火点时,煤就会自燃的现象。

煤炭自燃通常发生在地下较深的位置,不易被发现。

隐蔽性煤炭自燃往往突然发生,给矿工和设备带来很大的危险。

突发性煤炭自燃不仅会烧毁煤炭资源,还会产生大量有害气体,对矿工和环境造成严重危害。

危害严重人员伤亡煤炭自燃产生的大量有害气体和高温烟尘,会危及矿工的生命安全。

环境破坏煤炭自燃产生的有害气体和烟尘会污染环境,对周边生态造成破坏。

经济损失煤炭自燃会导致大量的煤炭资源被烧毁,给煤矿带来巨大的经济损失。

02煤炭自燃机理煤炭自燃的化学反应过程氧化反应01煤炭在常温下与空气中的氧气发生缓慢的氧化反应,释放出热量和二氧化碳。

随着时间的推移,温度逐渐升高,加速了氧化反应速率,最终导致煤炭自燃。

热解反应02在高温下,煤炭中的大分子结构发生裂解,产生挥发分和自由基。

这些自由基与空气中的氧气发生氧化反应,产生大量的热量和二氧化碳,导致煤炭温度进一步升高。

燃烧反应03当煤炭温度达到着火点时,煤粉颗粒与氧气发生剧烈的燃烧反应,产生大量的光和热。

燃烧反应释放的热量促使煤炭温度持续上升,最终导致煤炭自燃。

煤炭自燃的物理过程水分蒸发煤炭中的水分在逐渐升温的过程中不断蒸发,形成水蒸气。

水蒸气的蒸发会带走一部分热量,降低煤炭的温度,但同时也会使煤炭暴露出更多的表面面积,加速了氧化的过程。

裂缝扩展随着煤炭内部温度的升高,不均匀的温度分布会导致煤炭产生裂缝。

这些裂缝会随着温度的升高而不断扩展,使得氧气更容易进入煤炭内部,加速了氧化反应速率。

热传导煤炭在自燃过程中,热量通过热传导的方式从外部向内部传递。

热传导的发生会导致煤炭温度分布不均匀,容易在局部区域形成高温,加速煤炭自燃的过程。

煤的自燃机理及对策运行课吴俊1.1 概述关于煤的自燃问题,长期以来,一般都认为煤中黄铁矿的存在是自燃的原因,由于黄铁矿氧化成为三氧化二铁及三氧化硫时能放出热量,在有水分参加的情况下,可以形成硫酸,它是很强的氧化剂,更加速煤的氧化,促进煤的自燃。

需要指出,有的含有黄铁矿的煤,虽然经过长斯放置,并不一定发生燃,而不含或少含黄铁矿的煤也有自燃现象。

因此,煤的自燃并非完全因含有黄铁矿而引起。

其主要原因是由于吸收了空气中的氧气,使煤的组成物质氧化产生热量,再被水湿润,就放出更多的湿润热,也会加速煤的自燃。

此外,煤的自燃还与煤本身的性质有关。

如煤的品级;煤的显微组分、水分、矿物质、节理和裂隙;煤层埋藏深度和煤层厚度;开采方法和通风方式等。

煤的自燃从本质上来说是煤的氧化过程。

煤炭本身具有自燃倾向性,即具有低温氧化能力,它是自燃的内在因素,取决于煤炭本身的物理化学性质和煤的成分。

牌号不同的煤,它们的煤岩成分不同,自燃性也不一样,褐煤比烟煤容易自燃;在烟煤中,长焰煤和气煤的自燃性最强;贫煤和无烟煤的自燃性较差;在同一牌号的煤中,含硫愈多,愈容易自燃。

1.2 煤自燃的不同阶段(1)水吸附阶段。

与其他阶段不同,这个阶段只是个物理过程,煤与氧不会发生反应,煤吸附水虽不是煤自燃的根本原因,但他对煤自热,特别是低品级的煤自热有重要影响。

当水被煤吸附时会放出大量热,即润湿热。

所以,多数情况下该阶段对煤的自燃都起着关键作用。

{TodayHot}(2)化学吸附阶段。

煤自燃过程首先在这个阶段发生化学反应。

该阶段的反应温度为环境温度至70℃。

这伸过程中煤吸附氧气会产生过氧化物,因而叫做化学吸附阶段。

化学吸附阶段煤重略有增加,并产生气体,其中的CO可作为标准气体,通过监测CO浓度可对煤的自燃进行早期预报,化学吸附阶段需要少量水参加反应。

根据煤的品级和类型不同,化学吸附的放热量在5.04~6.72J/g 之间变化。

若煤温达到70℃时会分解,煤重随之在幅度下降,甚至比原始煤重还要轻。

煤炭自燃的原因是什么,自燃必须具备哪些条件?目前比较普遍的看法是:煤炭能在常温厂吸附空气中的氧而氧化,产生一定的热量。

若氧化生成的热量较少并能及时散失,则煤温不会升高;若氧化生成的热量大于向周围散失的热量,煤温将升高。

随着煤温的继续升高,氧比急剧加快,从而产生更多的热量,煤温也急剧上升,当煤温达到着火点(300~350℃)时,煤即自燃发火。

煤炭开始接触氧气到自燃,所经历的时间对不同的煤种是不一样的。

人们把煤炭接触氧气到自燃的时间叫做发火期。

我国煤层发火期最短的为1.5~3个月,长者可达15个月以上。

煤炭自燃是一个复杂的过程,受着多种因素的影响,但煤炭自燃必须具备以下条件:(1)煤有自燃倾向性,且以破碎状态存在;(2)有连续的供氧条件;(3)有积聚氧化热的环境;(4)上述三个条件持续足够的时间。

实践证明,具有同样自燃倾向性的煤层,在不同的生产技术条件下,有的煤能自燃,有的则不能;在同样的外部条件下,自燃倾向性也不一样。

这是因为煤炭自燃过程受着许多因素影响的缘故。

其影响的主要因素是:(1)煤的化学成分;(2)煤的物理性质;(3)煤层的地质条件;(4)开拓开采条件;(5)矿井通风条件。

【摘要】煤氧化自燃既是重大的事故隐患,也降低了煤的经济价值。

分析了煤堆自燃的原因,煤堆易发生自燃的部位,并提出防治措施。

煤炭长期堆积会因氧化作用,使煤的灰分升高,固定炭和热值下降,降低煤的质量。

煤炭自燃还会造成大量的煤白白烧掉。

如汕头电厂燃烧的烟煤,煤场经常贮有3个月以上的正常用量,因贮煤时间过长而经常发生自燃,有时同时几处发生自燃。

阴燃的煤被送到输送和研磨设备,会造成燃烧和爆炸事故。

煤自燃既是重大的隐患,也降低了煤的经济价值,因此,了解煤自燃的特性,防止煤自燃具有十分重要的意义。

1、煤堆自燃原因分析煤大体上由有机物和无机物组成,主要可燃元素是碳(约占65%~95%),其次是氢(约占1%~2%),并含少量氧(约占3%~5%,有时高达25%)、硫(约占10%),上述元素一起构成可燃化合物,称为煤的可燃质。

煤炭自燃一般可划分为哪几个阶段?各阶段的特征是什么?

答:(一)潜伏期:在低温条件下煤能吸附氧,生成不稳定的化合物,放出少许的热量,并使煤的重量略有增加。

这是一个十分隐蔽的氧化过程,故称潜伏期。

潜伏期的长短取决于煤的变质程度和外部条件。

(二)自热期:经过潜伏期,被活化的煤炭能更快地吸附氧,氧化速度加快,发热量急剧增加。

如果热量不及时散发,煤温会逐渐升高,这一阶段称为自热期。

(三)燃烧期:当煤经过自热期,煤温上升到着火温度时即导致煤炭自燃,此阶段称为燃烧期。

气体分析法:

我国的煤炭自燃的预测预报主要采用气体分析法。

最新研究成果表明,可以使用CO、C2H4及C2H2等指标预测预报煤炭自燃情况。

煤炭自燃分为3个阶段:缓慢氧化阶段、加速氧化阶段和出现明火的激烈氧化阶殷。

其中,由于煤在低温缓慢氧化过程中CO生成量与煤温之间有十分密切的关系,因此一般以地下矿山风流中只出现1 0-6级的CO作为主要检测早期自然发火的指标气体。

随着煤的继续升温,煤炭自燃进入加速氧化阶段时,1 0-6级的烷烃气体C2H4逐渐由煤体氧化分解产生,这个过程中煤的温度值与烷烃气体碳原子数成正比。

当1

0-6级的C2H产生时,表明煤已进入发生高温裂解的激烈氧化阶段,常常出现明火。

煤自燃参数-回复煤自燃是指煤在储存、运输或使用过程中由于内部热效应而发生自发燃烧的现象。

煤自燃不仅是一种危险的火灾隐患,还会造成大量的能源浪费和环境污染。

为了更好地理解和预防煤自燃,下面将从煤的物理、化学特性以及储存环境等多个方面进行详细阐述。

一、煤的物理特性:1. 吸水性:煤具有吸水性,当煤中的水分含量较高时,煤自燃的危险性增加。

因此,在储存和运输煤炭时,要尽量减少其接触大气中的湿度。

2. 孔隙结构:煤中存在多个孔隙,其中的微孔和介孔会吸附空气中的氧气并提供燃烧所需的活性氧。

煤的孔隙结构越发达,煤自燃的速度越快。

二、煤的化学特性:1. 煤的挥发分含量:挥发分是煤中可在一定温度范围内蒸发的组分,包括水分、煤油、气体等。

挥发分含量高的煤,其自燃性也相对更高。

2. 煤的固定碳含量:固定碳是指不会挥发的煤成分,固定碳含量高的煤自燃速度较慢。

3. 煤的灰分含量:灰分是指煤中不可燃的无机物质,灰分含量高的煤自燃性较低。

三、煤的热效应:煤自燃是由于煤的热效应引起的。

煤在分解、氧化和燃烧过程中会产生大量的热量,这些热量进一步加速了煤自燃的发展。

同时,煤的自燃又会产生更多的热量和可燃气体,形成一个正反馈循环,从而导致自燃的迅速蔓延。

四、储存环境对煤自燃的影响:1. 温度:煤在高温下易自燃,因此要避免煤的储存环境过热。

2. 通风条件:通风能够提供充足的氧气,促进燃烧,因此在储存煤炭时应减少通风。

3. 湿度:湿度高会加速煤的自燃,因此要注意控制储存和运输环境的湿度。

4. 压力:煤在受压状态下也容易自燃,因此要避免过高的压力。

五、预防煤自燃的措施:1. 控制煤的含水量:通过干燥或者增加防潮措施,尽量降低煤的含水量,减少自燃的危险性。

2. 加强储存设施的管理:定期检查储煤仓库的通风设备、温度和湿度等控制参数是否正常,并做好记录。

在使用过程中注意及时清理积煤和积灰。

3. 控制储存环境:通过合理调整温度、湿度和通风条件,减少煤的自燃潜在风险。

煤炭自燃机理及防治措施1 煤的自燃机理1.1 概述关于煤的自燃问题,长期以来,一般都认为煤中黄铁矿的存在是自燃的原因,由于黄铁矿氧化成为三氧化二铁及三氧化硫时能放出热量,在有水分参加的情况下,可以形成硫酸,它是很强的氧化剂,更加速煤的氧化,促进煤的自燃。

需要指出,有的含有黄铁矿的煤,虽然经过长斯放置,并不一定发生燃,而不含或少含黄铁矿的煤也有自燃现象。

因此,煤的自燃并非完全因含有黄铁矿而引起。

其主要原因是由于吸收了空气中的氧气,使煤的组成物质氧化产生热量,再被水湿润,就放出更多的湿润热,也会加速煤的自燃。

此外,煤的自燃还与煤本身的性质有关。

如煤的品级;煤的显微组分、水分、矿物质、节理和裂隙;煤层埋藏深度和煤层厚度;开采方法和通风方式等。

煤的自燃从本质上来说是煤的氧化过程。

1.2 煤自燃的不同阶段(1)水吸附阶段。

与其他阶段不同,这个阶段只是个物理过程,煤与氧不会发生反应,煤吸附水虽不是煤自燃的根本原因,但他对煤自热,特别是低品级的煤自热有重要影响。

当水被煤吸附时会放出大量热,即润湿热。

所以,多数情况下该阶段对煤的自燃都起着关键作用。

(2)化学吸附阶段。

煤自燃过程首先在这个阶段发生化学反应。

该阶段的反应温度为环境温度至70℃。

这伸过程中煤吸附氧气会产生过氧化物,因而叫做化学吸附阶段。

化学吸附阶段煤重略有增加,并产生气体,其中的CO可作为标准气体,通过监测CO浓度可对煤的自燃进行早期预报,化学吸附阶段需要少量水参加反应。

根据煤的品级和类型不同,化学吸附的放热量在5.04~6.72J/g 之间变化。

若煤温达到70℃时会分解,煤重随之在幅度下降,甚至比原始煤重还要轻。

煤中水汾的蒸发可带走一些热量,该过程产热量晨16.8~75.6J/g间变化。

若煤氧化进行到这个阶段,想使其不自燃是非常困难的。

(3)煤氧复合物生成阶段。

该阶段生成一种稳定的化合物,即煤氧复合物。

其反应温度范围为150~230℃。

产生的热量25.2~003.4J/g。

第二章煤的自燃及其特性煤自燃是煤矿生产中的主要自然灾害之一。

自十七世纪以来,人们就开始对煤的自燃现象进行研究,提出了解释煤自燃的多种假说,但由于煤的化学结构非常复杂,人们至今还不能完全阐述清楚煤的自燃机理。

尽管如此,人们仍在对煤的自燃机理孜孜探求。

近些年来通过对煤自燃的宏观特性(氧化产热量、产物和耗氧量)与煤自燃过程中微观结构(官能团、自由基)的变化特征的深入研究,对煤自燃的认识不断深入。

本章将较全面地介绍煤炭自燃研究方面的新进展,较深入地对煤自燃过程及影响因素进行分析,较系统地阐述煤在低温氧化过程中的自燃特性和煤自燃倾向性、自然发火期等的测试与确定方法。

第一节煤的基础特性煤的自燃特性是由其基础特性决定的。

在对煤的自燃特性进行研究之前,有必要了解一下煤的形成、分类、组成特点、热物理性质和表面特性等相关知识。

一、煤的形成及分类煤是由植物形成的。

根据成煤植物种类的不同,煤主要可分为两大类[1],即腐殖煤和腐泥煤。

由高等植物形成的煤称为腐殖煤,它分布最广,储量最大;由低等植物和少量浮游生物形成的煤称为腐泥煤。

通常所讲的煤,就是指腐殖煤。

由高等植物转化为腐植煤要经历复杂而漫长的过程,一般需要几千万年到几亿年的时间。

转化次序是:植物、泥炭、褐煤、烟煤、无烟煤。

整个成煤作用可划分为几个阶段:植物向泥炭转化作用过程,泥炭向褐煤的转化为成岩作用过程,褐煤向烟煤、无烟煤的转化成为变质作用过程,成岩作用和变质作用又合称为煤化作用过程。

中国煤炭分类[2],首先按煤的干燥无灰基挥发分>37%、>10%、≤10%,将所有煤分为褐煤、烟煤和无烟煤。

然后烟煤又按挥发分>10%~20%、>20%~28%、>28%~37%和>37%的四个阶段分为低、中、中高及高挥发分烟煤,同时还根据表征烟煤煤化程度的参数(粘结指数、胶质层最大厚度或奥亚膨胀度),将烟煤划分为长焰煤、不粘煤、弱粘煤、1/2中粘煤、气煤、气肥煤、1/3焦煤、肥煤、焦煤、瘦煤、贫瘦煤和贫煤。

褐煤的特点是:水分大,比重小,不粘结,含有不同数量的腐植酸;煤中无水无灰基氧含量常高达15~30%左右,化学反应性强,热稳定性差,块煤加热时破碎严重,存放在空气中易风化变质、碎裂成小块乃至粉末状,发热量低,煤灰熔点也大都较低。

烟煤挥发较高,外表灰黑色,有光泽,发热量较高,较易着火与完全燃烧,煤质一般较无烟煤软,较多的烟煤在受热析出挥发份时粘结成块,称为有焦结性。

无烟煤挥发分低,固定碳高,比重大,纯煤真比重最高可达1.90,燃点高,燃烧时不冒烟。

我国煤种的主要特征及分布地区见下表:[1]二、煤的结构及基本性质煤是分子量不同、分子结构相似但又不完全相同的一组“相似化合物”的混合物,其主要组成元素是碳、氢、氧、氮和硫。

煤的结构十分复杂,一般认为它具有高分子聚合物的结构,但又不同于一般的聚合物,它没有统一的聚合单体。

煤的大分子是由多个结构相似的“基本结构单元”通过桥键连接而成。

这种基本结构单元类似于聚合物的聚合单体,它可分为规则部分和不规则部分。

规则部分由几个或十几个苯环、脂环、氢化芳香环及杂环(含氮、氧、硫等元素)缩聚而成,成为基本结构单元的核或芳香核;不规则部分则是连接在核周围的烷基侧链和各种官能团。

随着煤化程度的提高,构成核的环数增多,连接在核周围的侧链和官能团数量则不断变短和减少。

基本结构单元的缩合环上连接有数量不等的烷基侧链和官能团。

煤分子上的官能团主要是含氧官能团,有羟基(-OH)、羧基(-COOH)、羰基(=C=O)、甲氧基(-OCH3)等,随煤化程度的提高,甲氧基、羧基很快消失,其它含氧基团在各种煤化程度的煤中均有存在。

此外还有少量的含氮官能团和含硫官能团。

在煤大分子中结构单元之间的连接是通过次甲基键-CH2-、-CH2-CH2-、-CH2-CH2-CH2-,醚键-O-,次甲基醚键-CH2-O-、-CH2-S-,硫醚键-S-、-S-S-以及芳香碳-碳键C ar-C ar等桥键实现的。

在低煤化程度的煤中桥键最多,主要形式是次甲基键、醚键、次甲基醚键;中等煤化程度的煤中桥键最少,主要形式是甲基键、醚键;到无烟煤阶段时桥键有所增多,主要形式是芳香碳-碳键。

煤是有着庞大内部表面积的多孔状聚合体,对于低变质煤更是如此。

实际上,作为一种固态胶体,各种变质程度的煤都具有相当大的孔隙度,其比表面积与煤的变质程度极为关联。

从孔的结构来看,微孔(直径<1.2×10-6 mm)和过渡孔(直径为1.2~30×10-6 mm)占总表面积的绝大多数,而其它孔所占的比表面积的比例微乎其微(不足1%)。

煤的孔结构和比表面积主要取决于煤的变质程度和成煤环境,同时受构造破坏程度的影响,但煤的破坏对微孔和过渡孔不起作用,而主要是使大孔(直径大于30×10-6 mm)的数量增加,引起总的比表面积的增大,增大的量值受破坏类型和破坏程度的控制。

煤的比热(在常温下1g 煤升高1℃时所需的热量)很小,水的比热(5℃时为4.184kJ/kg.℃)大约为其4倍,因而煤的比热随煤中水分含量的增加而提高;同时,它随煤化程度的加深而降低。

随着温度的升高,煤的比热会增大,在300℃左右达到最大值。

此外,由于煤中矿物质的主要成分的比热较小,因此,矿物质含量的增加会使煤的比热有所下降。

煤的热导率是度量煤的导热性的指标,它是指煤体内部相距为1 m 的两个1 m 2的平行平面,若两平面的温差为1℃,每秒从一平面以垂直方向传导到另一平面的热量。

由此可以理解煤的热导率是热量在煤中直接传导的速度,也即表征了煤的散热能力。

煤的热导率很小,即散热能力很差,它受煤中水分、矿物质、变质程度和温度的影响。

煤的热导率可用下式计算[1]:()22100010000003.0t tβαλ++= (kJ/m.h.K)式中βα、为特定常数,粘结性煤的α和β相等,为0.0016,弱粘结性煤的α为0.0013,β为0.0010。

从上式中可以看出,热导率随温度上升而增大,并且块煤或型块、煤饼的热导率比散状煤高。

第二节 煤的自燃假说对于煤炭自燃的起因和过程,人们在17世纪就开始了探索研究。

1686年,英国学者普洛特(Plot )发表了第一篇有关煤自燃的论文,他认为煤中含硫化矿物的氧化是造成煤堆自燃的原因。

其后至现在的几百年中,为解释煤炭自燃的起因,各国学者先后提出了各种假说[3,4,5],主要有黄铁矿作用、细菌作用、酚基作用、自由基作用、煤氧复合作用等假说,其中煤氧复合作用假说现已被国内外广泛认同。

一、黄铁矿作用假说该假说最早由英国人(Polt 和Berzelius )于17世纪提出,是第一个试图解答煤自燃原因的假说,曾在19世纪下半叶广为流传。

它认为煤的自燃是由于煤层中的黄铁矿(FeS 2)与空气中的水分和氧相互作用放出热量而引起的。

早期,人们认为黄铁矿在空气中逐渐氧化而产生的热是煤炭自热的诱因,然而,现在已经确定煤中的黄铁矿促进含碳成分氧化的途径一方面是通过将煤分解成更小的碎片从而把更大的煤体表面积暴露到空气中,另一方面是通过自身氧化释放出的热量来提高煤温,从而使之氧化自热。

此假说认为,煤炭自热是氧和水与煤中的黄铁矿按以下化学反应式作用生热的结果:2FeS 2+7O 2+2H 2O → 2FeSO 4+2H 2SO 4+25.7kJ这种放热反应促使煤炭发热,在适宜条件下而自燃。

温米尔(Winmill·T·F)对黄铁矿在空气中对煤炭自热的影响展开了全面的调查。

他总结出黄铁矿只有在占比例较大并且处于被分解成极细微状态时才可能引发煤炭自热。

如果黄铁矿存在形式较为集中或出现在矿脉中或以高结晶“铜”的形态存在,它对煤初期自热的作用是微乎其微的。

格瑞哈姆(Graham)证实了温米尔的结论,并且观察到当黄铁矿以极细微状态存在时,它能快速吸收氧气。

他还推出如下结论,绝大多数的井下煤炭发热都归因于潮湿空气中黄铁矿的氧化,其反应通常可由以下反应式表述:2FeS2+7O2+16H2O →2FeSO4·7H2O +2H2SO4+1327.2kJ 上式反映了一种热效应。

同时得到的反应产物体积比黄铁矿原始体积显著增大,结果使得包裹它的煤胀裂,导致煤与空气的接触面积增加。

值得一提的是,反应式中得到的硫酸亚铁绿色晶体经常同煤中所含的钙、镁、铁(铁白云石)的碳酸盐发生中和反应,然后在空气中缓慢氧化得到黄色的氧化铁水化物,有时会被误认为是游离的硫。

在此基础上,很多学者曾探讨过不同因素的作用[6],如马甫斯顿(Mapuston)的研究认为,煤炭自燃是由于散布在煤中的黄铁矿氧化成亲氧自燃的FeS的作用,奥尔频斯基(W.Olpinski)研究波兰煤后认为,只有黄铁矿含量超过1.5%的煤才容易自燃,而且只有碳化程度低的煤才是如此;相反地,弗雷(Frey)的研究发现,若煤中黄铁矿多,同时其灰分相当高、氧化铁量少,对煤的自燃则起阻化作用;贝沃(Bylo)和其他波兰学者观察到磺化煤和氧发生反应,特别是有黄铁矿存在时更为显著,他们分析认为,煤在低温条件下的自身氧化是在有机催化剂参与下进行的,这样的催化剂是多酚还原链,其过程是在水参与下黄铁矿氧化时形成的硫酸使煤质中的有机物质形成磺基化合物,磺基化合物进而转换成酚链化合物,它们在煤低温氧化反应是一种催化作用的化合物,而酚链化合物极易氧化而导致煤炭自燃。

按照穆克(Muck)的研究意见,煤自燃过程中黄铁矿的主要作用是它的变种白铁矿(FeS2)的作用。

同时,黄铁矿类氧化放出的热量,一般为煤氧化放出的热量的两倍,以及它们氧化时体积将增大的事实,也不容忽视,它们都有利于煤氧化的进程。

摩泽(Münzer)指出黄铁矿如以细微分散状态存在,当其含量超过5~10%使会对煤炭自热产生显著影响,如果含量低于5%,其影响可以忽略不计。

但是,黄铁矿导因说在煤炭自燃学说发展的过程中不断受到质疑,因为采煤的实践和科学研究都说明,发生自燃的煤炭并不都含有黄铁矿,不含黄铁矿的煤照样自燃。

然而许多研究仍然说明,煤中含有黄铁矿,尤其是其量较大时,将有助于煤自燃过程的发展,它起着催化剂的作用。

二、细菌作用假说该假说是由英国人帕特尔(Potter,M.C.)于1927年提出的,他认为在细菌的作用下,煤体发酵,放出一定热量,这些热量对煤的自燃起了决定性的作用。

1951年波兰学者杜博依斯(Dubois,R.)等人在考查泥煤的自热与自燃时指出:当微生物极度增长时,通常发生伴有放热的生化反应,30℃以下是亲氧的真菌和放线菌起主导作用(使泥煤的自热提高到60~70℃是由于放线菌作用的结果);60~65℃时,亲氧真菌死亡,嗜热细菌开始发展;72~75℃时,所有的生化过程均遭到破坏。