专题5土地利用分类体系

- 格式:ppt

- 大小:82.51 KB

- 文档页数:12

《地籍测量学》期末复习《地籍测量学》复习资料名词解释1.现代地籍(多用途地籍):是指由国家监管的、以土地权属为核心、以地块为基础的土地及其附着物的权属、位置、数量、质量和利用现状等土地基本信息的集合,用图、数、表等形式表示。

2.地籍测量:是为获取和表达地籍信息所进行的测绘工作。

3.地籍调查:是遵照国家的法律规定,对土地及其附着物的权属、数量、质量和利用现状等基本情况进行的调查。

4.地籍测量学:是以现代测绘科学为基础,立足于土地权利和土地利用的空间特征,以土地的管理、经济及其法律为支撑来研究土地信息的采集、处理和表达的工程技术科学。

5.土地权属:是指土地产权的归属,是存在于土地之中的排他性完全权利。

6.土地权属的确认(简称确权):是指依照法律对土地权属状况的认定。

7.土地权属调查:是指以宗地为单位,对土地的权利、位置等属性的调查和确认。

8.土地利用现状调查:是指为查清现状用地的数量及其分布而进行的土地资源调查。

9.地籍控制测量:是根据界址点和地籍图的精度要求,视测区范围大小、测区内现存控制点数量和等级等情况,按测量的基本原则和精度要求进行技术设计、选点、埋石、野外观测、数据处理等测量工作。

10.地籍图:按照特定的投影方法、比例关系和专用符号把地籍要素及其有关的地物和地貌测绘在平面图纸上的图形。

11.变更地籍调查与测量:是指在完成初始地籍调查与测量之后,为适应日常地籍工作的需要,为保持地籍资料的现势性而进行的土地及其附着物的权属、位置、数量、质量和利用状况的调查。

12.变更界址测量:为确定变更后的土地权属界址、宗地形状、面积及使用情况而进行的测绘工作。

13.界址鉴定:依据地籍资料(原地籍图或界址点坐标成果),实地鉴定土地界址是否正确的测量作业。

填空题1.地籍信息回答了土地及其附着物的六个基本问题:2.地籍的功能:地理性功能、经济功能、产权保护功能、土地利用规划功能、决策功能、管理功能。

3.地籍的类别。

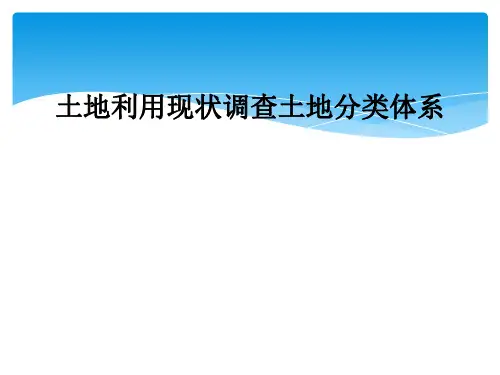

全国遥感监测土地利用/覆盖分类体系耕地的三级编码为:1山地;2丘陵;3平原;4大于25度的坡地(如“113”为平原水田)《土地利用分类系统标准》乔森资环院城区系人文地理学土地分类是指在研究分析各类土地的特点及它们之间的相同性和差异性的基础上划分土地类型。

土地分类成果可直接用于生产和土地科学的研究。

土地分类的目的是如实反映土地的利用现状,分析在土地利用方面存在的问题,为科学管理土地提供依据。

一,我国主要采用三种土地分类系统1.土地自然分类系统:主要依据土地自然特性的差异性分类,也可以依据土地的某一自然特性分类,还可以依据土地的自然综合特性分类;2.土地评价分类系统:主要依据土地的经济特性分类;3.土地利用分类系统:主要依据土地的综合特性分类。

我国城镇土地的分类是根据土地用途的差异、利用的方式、经营的特点和覆盖的特征等因素对土地进行的分类。

二,土地利用分类系统标准的发展过程我国的土地分类体系有一个不断发展、完善的过程。

1984 年全国农业区划委员会发布的《土地利用现状调查技术规程》规定了《土地利用现状分类及含义》。

1989 年 9 月原国家土地管理局发布的《城镇地籍调查规程》规定了《城镇土地分类及含义》。

在研究、分析两个现行土地分类基础上,国土资源部于 2001年8月21日下发了“关于印发试行《土地分类》的通知”,制定了城乡统一的全国土地分类体系,并于 2002 年 1 月 1 日起在全国试行。

中华人民共和国质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会于2007年8月10日联合发布《土地利用现状分类》。

1.老八类全国农业区划委员会1984 年9 月颁布发的《土地利用现状调查技术规程》制定了《土地利用现状分类及含义》,规定全国土地利用现状采用两级分类,统一编码排列。

其中一级分8 类,二级分46 类。

具体分类的名称及含义见表1。

以上。

因此,要扣除耕地中南方宽不小于1.0m、北方宽不小于2.0m的田坎,并计入未利用土地的二级地类中。

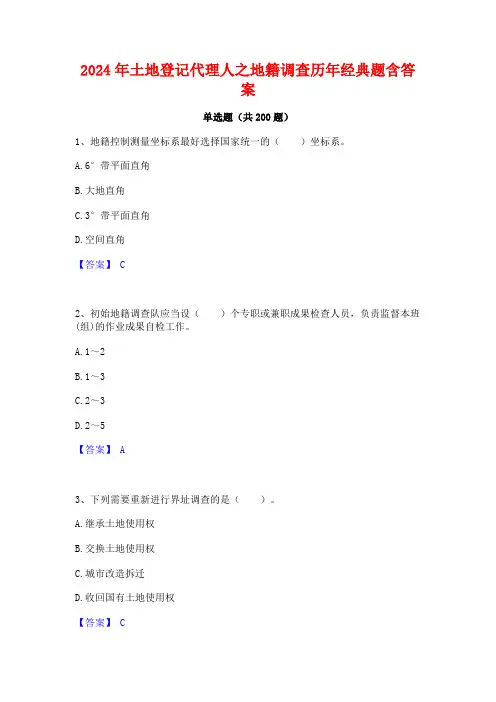

2024年土地登记代理人之地籍调查历年经典题含答案单选题(共200题)1、地籍控制测量坐标系最好选择国家统一的()坐标系。

A.6°带平面直角B.大地直角C.3°带平面直角D.空间直角【答案】 C2、初始地籍调查队应当设()个专职或兼职成果检查人员,负责监督本班(组)的作业成果自检工作。

A.1~2B.1~3C.2~3D.2~5【答案】 A3、下列需要重新进行界址调查的是()。

A.继承土地使用权B.交换土地使用权C.城市改造拆迁D.收回国有土地使用权【答案】 C4、我国国有土地所有权的主体是()。

A.每个公民B.国家C.国务院D.全国人大【答案】 B5、初始权属调查、初始地籍细部测量可只到建成区边缘,初始地籍调查时,地籍控制网应覆盖()。

A.建成区边缘B.城乡结合部C.市区D.城镇规划区【答案】 D6、对界址发生变化的宗地进行界址点检查中,利用原控制点或新布设的控制点,用()原测量精度的方法,测量被检测的界址点坐标。

A.高于B.等于C.小于D.不低于【答案】 D7、变更地籍测量技术方案的内容不包括()。

A.界址点测量方法B.新增界址点放样方案C.极坐标法D.面积计算方法【答案】 C8、现行《土地利用现状分类》采用二级分类体系,将土地分为()个一级类和57个二级类。

A.3B.8C.12D.15【答案】 C9、地籍管理信息系统应用的关键前提是()。

A.实用性B.安全性C.稳定性D.易操作性【答案】 C10、城镇土地利用与现状调查中,收集的专题资料与现有数据的衔接是资料使用的()。

A.趋势B.关键C.核心D.必然【答案】 B11、以县级行政区为单位开展初始地籍调查时地籍编号分为()。

A.二级,即:高级—低级B.三级,即:街道(乡、镇)—街坊(村)—宗地C.四级,即:区(县)—街道(乡、镇)—街坊(村)—宗地D.四级,即:省(直辖市、自治区)—地级市(地区、自治州、盟)—县(县级市、城市的区)—乡镇【答案】 B12、农村土地调查中的土地利用现状调查主要是指()。

《土地利用分类系统标准》土地分类是指在研究分析各类土地的特点及它们之间的相同性和差异性的基础上划分土地类型。

土地分类成果可直接用于生产和土地科学的研究。

土地分类的目的是如实反映土地的利用现状,分析在土地利用方面存在的问题,为科学管理土地提供依据。

一,我国主要采用三种土地分类系统1.土地自然分类系统:主要依据土地自然特性的差异性分类,也可以依据土地的某一自然特性分类,还可以依据土地的自然综合特性分类;2.土地评价分类系统:主要依据土地的经济特性分类;3.土地利用分类系统:主要依据土地的综合特性分类。

我国城镇土地的分类是根据土地用途的差异、利用的方式、经营的特点和覆盖的特征等因素对土地进行的分类。

二,土地利用分类系统标准的发展过程我国的土地分类体系有一个不断发展、完善的过程。

1984 年全国农业区划委员会发布的《土地利用现状调查技术规程》规定了《土地利用现状分类及含义》。

1989 年9 月原国家土地管理局发布的《城镇地籍调查规程》规定了《城镇土地分类及含义》。

在研究、分析两个现行土地分类基础上,国土资源部于2001年8月21日下发了“关于印发试行《土地分类》的通知”,制定了城乡统一的全国土地分类体系,并于2002 年 1 月 1 日起在全国试行。

中华人民共和国质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会于2007年8月10日联合发布《土地利用现状分类》。

1.老八类全国农业区划委员会1984 年9 月颁布发的《土地利用现状调查技术规程》制定了《土地利用现状分类及含义》,规定全国土地利用现状采用两级分类,统一编码排列。

其中一级分8 类,二级分46 类。

具体分类的名称及含义见表1。

表1 土地利用现状分类及含义(1984年标准)一级分类二级分类含义代码名称代码名称1耕地指种植农作物的土地。

包括熟地、新开荒地、休闲地、轮歇地、草田轮作地;以种植农作物为主间有零星果树、桑树或其他树木的土地;耕种三年以上的滩地和海涂。

我国土壤分类系统随着我国农业和工业的不断发展,土壤资源的保护和合理利用变得日益重要。

我国土壤分类系统作为土壤资源管理的重要工具,对于科学评价土壤的特性和功能,指导土壤资源的保护和合理利用具有重要意义。

本文将介绍我国土壤分类系统的基本原理和依据。

一、我国土壤分类系统的基本原则1.地域特征原则我国幅员辽阔,地形地貌多样,气候类型繁多。

为了反映不同地域的土壤特点,我国土壤分类系统注重反映地域特征。

2.土地利用需求原则我国人口众多,农业用地、工业用地以及居住用地的需求十分迫切。

土壤分类系统要注重土壤功能和土地利用的需要,为土地资源的合理利用提供科学依据。

3.土壤形成过程原则土壤分类系统要根据土壤的形成过程和特点,将其划分为不同的类型,以便科学评价和合理利用土壤资源。

4.农业生产需求原则我国农业生产对土壤要求严苛,不同类型的土壤对于不同作物的适宜程度不同。

土壤分类系统要考虑农业生产的需求,为农业生产提供科学依据。

二、我国土壤系统分类依据1. 地域特征我国幅员辽阔,地形地貌复杂多样,气候类型繁多,这些地域特征对土壤的形成和发育产生了重要影响。

根据地形地貌、气候类型和植被类型的差异,我国土壤系统将土壤划分为不同的类型,包括高原土壤、丘陵土壤、平原土壤、盆地土壤等。

2. 土壤形成过程土壤形成过程是土壤分类的重要依据之一。

土壤分类根据土壤形成过程的不同将土壤划分为不同类型,包括风化土壤、溶解残积土壤、沉积土壤、红黄土、盐渍土壤等。

3. 土地利用需求土地利用需求是土壤分类的重要依据之一。

根据土地利用的需要,将土壤划分为不同类型,包括农业用地土壤、工业用地土壤、居住用地土壤等。

4. 土壤功能和特性土壤功能和特性是土壤分类的重要依据之一。

根据土壤的功能和特性,将土壤划分为不同类型,包括保肥土壤、保水土壤、通风透气土壤、保肥土壤等。

5. 农业生产需求农业生产需求是土壤分类的重要依据之一。

不同类型的土壤对于不同作物的适宜程度不同,根据农业生产的需求,将土壤划分为不同类型,包括适宜作物土壤、不适宜作物土壤等。

土地利用现状分类(最新)9月3日电中华人民共和国质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会日前联合发布《土地利用现状分类》,标志着我国土地利用现状分类第一次拥有了全国统一的国家标准。

《土地利用现状分类》国家标准采用一级、二级两个层次的分类体系,共分12个一级类、56个二级类。

其中一级类包括:耕地、园地、林地、草地、商服用地、工矿仓储用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地、特殊用地、交通运输用地、水域及水利设施用地、其他土地。

9月3日电中华人民共和国质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会日前联合发布《土地利用现状分类》,标志着我国土地利用现状分类第一次拥有了全国统一的国家标准。

《土地利用现状分类》国家标准采用一级、二级两个层次的分类体系,共分12 个一级类、56 个二级类。

其中一级类包括:耕地、园地、林地、草地、商服用地、工矿仓储用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地、特殊用地、交通运输用地、水域及水利设施用地、其他土地。

《土地利用现状分类》国家标准确定的土地利用现状分类,严格按照管理需要和分类学的要求,对土地利用现状类型进行归纳和划分。

这个分类系统能够与以往的土地分类进行有效衔接,不至于造成土地基本信息“断档”。

《土地利用现状分类》国家标准出台,为今后科学划分土地利用现状类型提供了技术保障,对于国家掌握真实的土地资源数据、全面摸清土地资源利用家底、为国土资源科学化管理乃至国民经济宏观管理决策提供科学的数据支撑具有重大意义。

、目标任务1、按照《全国土地分类》(过渡期间适用)(国土资源部,2002)与《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2007)对应关系,对土地利用现状更新调查数据进行地类转换,将更新调查《全国土地分类》过渡分类(以下简称旧分类)转换成《土地利用现状分类》规定的新分类(以下简称新分类)。

2、地类转换中具有“一对一” (旧分类对新分类,以下同)和“多对一” (旧分类对新分类,以下同)对应关系的可直接转换; “一对多” (旧分类对新分类,以下同)关系的情况要进行标识,然后进行详细内业核实,需要外业核实的要进行补充调查; 最后修改土地利用现状数据库地类码和数据字典,对转换后的成果数据进行统计汇总、表格输出和成果分析。

土地利用规划措施

概述

土地利用规划是指国家根据自然资源分布、经济社会发展需求

以及环境保护要求,对土地的合理利用进行规划和管理。

本文将介

绍土地利用规划的主要措施。

1.建立土地分类体系

为了有效管理土地利用,需要建立科学合理的土地分类体系。

土地可以分为农用地、建设用地、工矿用地、生态用地等不同类别,每个类别有不同的规划和管理要求。

2.制定土地利用总体规划

土地利用总体规划是指对一个地区的土地利用目标、空间布局

和发展方向进行综合规划。

该规划应综合考虑经济、社会、环境等

多种因素,确定不同区域的土地利用方式和用途分区,并根据实际

情况进行调整和优化。

3.制定详细土地利用规划

在总体规划的基础上,还需要制定具体的土地利用规划。

根据实际需要,可以对不同区域和用途进行细化规划,明确土地的具体用途和开发方式,保障土地资源的合理利用和保护。

4.强化土地管理和监管

为了有效实施土地利用规划,需要加强土地管理和监管。

包括建立健全土地利用管理制度,加强土地用途的管制和审批,规范土地交易市场,加强土地执法和监测等方面的工作。

5.加强土地保护和可持续利用

土地资源是有限的,为了确保土地的可持续利用,需要加强土地保护工作。

包括开展土地整治和复垦,推广节约用地和集约利用的理念,保护生态环境,防止过度开发和污染。

结论

土地利用规划是有效管理土地资源的重要手段,通过建立科学合理的分类体系、制定总体规划和详细规划、加强管理和监管,以及加强土地保护和可持续利用,可以实现土地资源的合理利用和可持续发展。

全国土地分类标准土地是人类赖以生存的基本资源,其重要性不言而喻。

为了更好地管理和利用土地资源,我国制定了全国土地分类标准,以便对土地进行科学分类和合理利用。

本文将对全国土地分类标准进行详细介绍,希望能为相关领域的研究和实践提供参考。

一、土地分类的目的。

全国土地分类标准的制定,旨在科学、合理地对土地进行分类,为土地资源的保护、开发和利用提供科学依据。

通过对土地的分类,可以更好地指导土地利用规划、土地整治和土地资源管理,实现土地资源的可持续利用。

二、土地分类的原则。

全国土地分类标准遵循以下原则:1. 科学性原则,分类标准应基于科学依据,充分考虑土地的地质、地貌、土壤、气候等自然因素,确保分类结果科学合理。

2. 统一性原则,分类标准应统一全国范围内的土地分类体系,便于统一管理和利用土地资源。

3. 可操作性原则,分类标准应具有一定的操作性,能够指导实际工作,为土地资源管理和利用提供可行性依据。

三、土地分类的指标。

全国土地分类标准主要包括以下指标:1. 土地利用类型,包括耕地、林地、草地、水域、城镇建设用地等。

2. 土地质量等级,根据土壤肥力、排水条件、地形地貌等因素,对土地质量进行等级划分。

3. 土地适宜利用类型,根据土地的自然条件和资源禀赋,对其适宜的利用方式进行分类。

4. 土地资源功能区划,根据土地的功能特点,划分为农业生产区、生态保护区、城镇建设区等。

四、土地分类的应用。

全国土地分类标准的应用涉及土地利用规划、土地资源管理、土地整治和生态环境保护等领域。

通过对土地的科学分类,可以指导不同类型土地的合理利用,保护农田、森林、草原等生态系统,促进土地资源的可持续利用。

五、土地分类的发展趋势。

随着社会经济的发展和土地资源的日益紧张,土地分类标准也在不断完善和发展。

未来,全国土地分类标准将更加注重生态环境保护和可持续利用,充分考虑土地资源的多功能性和综合效益,为实现绿色发展和生态文明建设提供更加科学的支撑。

全国土地分类体系土地分类是指在研究、分析各类土地的特点及它们之间的相同性和差异性的基础上划分土地类型。

土地分类成果可直接用于生产和土地科学的研究。

土地分类的目的是如实反映土地的利用现状,分析在土地利用方面存在的问题,为科学管地提供依据。

土地不仅具有自然特性,还具有社会经济特性。

根据土地的特性及人们对土地利用的目的和要求不同,形成了不同的土地分类系统。

我国主要采用三种土地分类系统:土地自然分类系统、土地评价分类系统、土地利用分类系统。

土地自然分类系统主要依据土地自然特性的差异性分类,也可以依据土地的某一自然特性分类,还可以依据土地的自然综合特性分类;土地评价分类系统主要依据土地的经济特性分类;土地利用分类系统主要依据土地的综合特性分类。

我国城镇土地的分类是根据土地用途的差异、利用的方式、经营的特点和覆盖的特征等因素对土地进行的分类。

我国的土地分类体系有一个不断发展、完善的过程。

我国1984年发布的《土地利用现状调查技术规程》规定了土地利用现状分类及含义,土地利用现状调查和集体土地所有权调查应用的是土地利用现状调查的土地分类体系。

1989年9月发布的《城镇地籍调查规程》规定了《城镇土地分类及含义》,城镇地籍调查及村庄地籍调查应用的是城镇土地分类体系。

随着社会主义市场经济的发展和新修订的《土地管理法》的颁布实施,为适应经济发展和法律的要求以及科学实施全国土地和城乡地政统一管理的需要,需要进一步明确农用地、建设用地和未利用地的范围,对原有土地分类体系进行适当调整和衔接。

为此,在研究、分析两个现行土地分类基础上,国土资源部于2001年8月21日下发了“关于印发试行《土地分类》的通知”,制定了城乡统一的全国土地分类体系,并于2002年1月1日起在全国试行。

一、城镇土地分类体系根据土地用途的差异,城镇土地分为10个一级类,24个二级类。

具体的分类名称及含义见表1-1。

表1-1 城镇土地分类及含义23二、土地利用现状分类体系全国农业区划委员会1984年9月颁发的《土地利用现状调查技术规程》规定全国土地利用现状采用两级分类,统一编码排列。

1.(中国)GB/T21010-2017土地利用现状分类发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会2.(中国)GlobeLand30产品土地覆盖分类体系发布部门:中国国家基础地理信息中心3.(美国)GLCC产品土地覆盖分类体系发布部门:美国联邦地质调查局(USGS)序号CLASS中文表述1Urban and Built-Up Land城市规划区和建成区2Dryland Cropland and Pasture旱地农田和牧场3Irrigated Cropland and Pasture灌溉农田和牧场4Mixed Dryland/Irrigated Cropland and Pasture干旱/灌溉混合型农田和牧场5Cropland/Grassland Mosaic农田/草地镶嵌6Cropland/Woodland Mosaic农田/林地镶嵌7Grassland草地8Shrubland灌丛9Mixed Shrubland/Grassland草地/灌丛混合10Savanna热带稀疏干草原11Deciduous Broadleaf Fores落叶阔叶林12Deciduous Needleleaf Forest落叶针叶林13Evergreen Broadleaf Forest常绿阔叶林14Evergreen Needleleaf Forest常绿针叶林15Mixed Forest混交林16Water Bodies水体17Herbaceous Wetland草本湿地18Wooded Wetland林泽19Barren or Sparsely Vegetated贫瘠或稀疏植被20Herbaceous Tundra草本苔原21Wooded Tundra木本苔原22Mixed Tundra混合型苔原23Bare Ground Tundra裸体苔原24Snow or Ice冰雪发布部门:美国联邦地质调查局(USGS)发布部门:美国马里兰大学发布部门:日本农林省农林水产技术会议事务局7.(日本)土地利用统计分类体系发布部门:日本总务省统计局8.(欧盟)GlobCover产品土地覆盖分类体系发布部门:欧洲航天局9.(欧盟)CORINE土地覆盖分类体系发布部门或组织:欧共体环境信息协作计划10.(国际)LUCC分类体系发布部门:国际科学联盟理事会。

GJ国土空间规划用地分类标准体系建构探讨——分区分类结构与应用逻辑土地是人类一切生产、生活行为的载体,是稀缺和不可再生的资源。

根据土地的自然特征和经济社会发展需求而对用地进行分类和管控,是空间规划的一项基础性工作。

从计划经济转向市场经济以来,我国的土地用途管制体系逐步建立和完善;用地分类成为了空间性规划和用途管制的最基本工具——通过将城乡土地划分为若干类型,并制定每一类型用地的使用规则,进而实施对国土空间资源的管控和对城乡规划建设的管理。

但是过去由于政出多门和多头管理,城市与乡村、建设与非建设、陆地与海洋的用途分类和衔接存在诸多矛盾。

自十八大以来,在《生态文明建设总体方案》的指引下,围绕建立“多规合一”的统一国土空间规划体系开展了诸多试验,取得了一定成效,但难以标本兼治,其背后是体制矛盾。

中央最后决定从体制改革入手来解决“规划类型过多、内容重叠冲突,审批流程复杂、周期过长,地方规划朝令夕改等问题”。

2018年3月召开的第十三届全国人大第一次会议批准了GW院机构改革方案,成立了自然资源部,并整合了原国土资源部、GJ发展和改革委员会、住房和城乡建设部、GJ海洋局等部门在空间规划编制和管理方面的职能。

2019年5月,《中G中Y、GW院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(以下简称《若干意见》),提出了“分级分类建立国土空间规划”和“健全用途管制制度”的要求。

2020年8月自然资源部发布《市级国土空间总体规划编制指南(试行)》(以下简称《市级指南》),同年11月发布了《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》(以下简称《用地用海分类》)。

这两份指南都对空间用途分区分类作了相关规定,但都还没有形成标准,需要通过实践和理论研究而不断完善。

在此背景下,本文探讨建构契合新规划体制的用地分类标准体系,旨在明晰问题和提出对策思路,进而有助于提升我国国土空间规划编制与管理行为的规范性、合理性和有效性。

中科院三级分类的土地利用数据

【原创实用版】

目录

1.中科院土地利用覆盖分类体系简介

2.土地利用数据的重要性

3.中科院三级分类的土地利用数据的特点

4.土地利用数据的应用

5.结论

正文

中科院土地利用覆盖分类体系是按照土地的利用类型和覆盖特征进

行分类的体系。

它将土地利用类型分为一级类型,包括耕地、林地、草地等,每个一级类型下面又分为若干个二级类型。

这种分类体系有助于我们更好地了解土地的利用状况,从而为土地资源的合理利用和保护提供科学依据。

土地利用数据是记录土地利用类型、面积、分布等信息的数据集。

这些数据对于研究和了解土地资源的利用状况,制定合理的土地利用政策,监测土地资源的变化等方面具有重要的意义。

中科院三级分类的土地利用数据是一种精细化的土地利用数据。

它不仅包括了一级类型和二级类型的分类,还包括了更详细的三级类型分类。

这种数据可以更准确地反映土地的利用状况,为土地资源的研究和管理提供更为详尽的信息。

土地利用数据在土地资源管理、环境保护、城市规划等领域有着广泛的应用。

通过分析土地利用数据,我们可以了解土地资源的利用效率,发现土地资源的浪费和滥用,制定合理的土地利用政策,保护土地资源,改善生态环境。