第六章 萜类和挥发油

- 格式:ppt

- 大小:11.30 MB

- 文档页数:94

第九章萜类和挥发油目的要求1.了解萜类的含义以及萜类和挥发油的关系2.掌握萜类化合物的类型、性质以及重要的衍生物3.了解挥发油的含义,掌握挥发油的性质、鉴识方法,熟悉挥发油的提取分离方法。

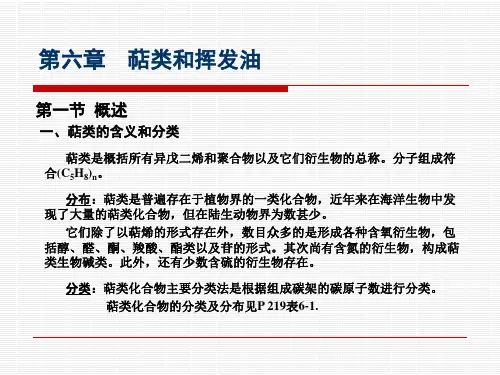

第一节概述一、萜的含义和分类萜类化合物(Terpenoids)是一类骨架多样、数量庞大、生物活性广泛的一类重要的天然药物化学成分。

从化学结构看,它是异戊二烯的聚合体及其衍生物,其骨架一般以五个碳为基本单位,少数也有例外。

但是,大量的实验研究证明,甲戊二羟酸(Mevalonic acid, MV A)(而不是异戊二烯)是萜类化合物生源途径中最关键的前体物。

因此,一般认为,凡由甲戊二羟酸衍生、且分子式符合(C5H8 )n 通式的衍生物均称为萜类化合物。

萜类化合物常常根据分子结构中异戊二烯单位的数目进行分类,如单萜、倍半萜、二萜等,同时再根据各萜类分子结构中碳环的有无和数目的多少,进一步分为链萜、单环萜、双环萜、三环萜、四环萜等,例如链状二萜、单环二萜、双环二萜、三环二萜、四环二萜。

萜类多数是含氧衍生物,所以萜类化合物又可分为醇、醛、酮、羧酸、酯及苷等萜类。

其次,还有含氮的衍生物,构成萜类生物碱等。

因此,萜类化合物之间分子量相差较大,它们的分子中绝大多数具有双键,共轭双键、碳甲基、偕碳二甲基、异丙叉基。

萜类化合物中有许多化合物具有显著的生理活性,有的已用于临床并具有较好的疗效。

如从黄花蒿中(青蒿)提取的倍半萜内酯青蒿素是优于氯喹的抗疟新药;从芫花根茎中分得的芫花酯甲素是有效的引产剂,穿心莲内酯是穿心莲的清热解毒、消炎止痛的有效成分;在葫芦科中的数十种植物中广泛分布的葫芦素类化合物,用于治疗肝炎和原发性肝癌有一定的疗效,中药泽泻中降低血清胆固醇的主要成分泽泻萜醇A属四环三萜类化合物,许多新的二萜衍生物如冬凌草素、雷公藤内酯等作为抗肿瘤药物已越来越引起人们研究的兴趣。

萜类化合物在自然界分布广泛,种类繁多,据1970年统计已有一万余种,至1991年萜类化合物已超过了22,000中,萜类化合物是各类天然物质中最多的一类化合物,也是寻找和发现天然药物生物活性成分的重要来源。

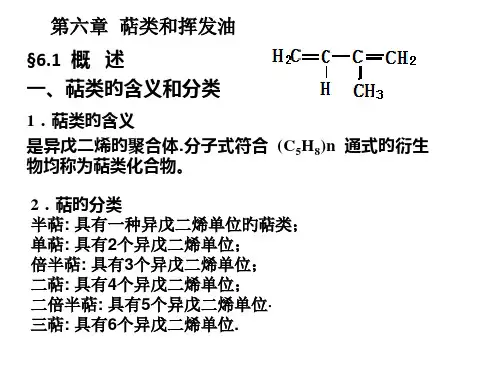

第六章萜类和挥发油第一节概述萜类物质是由甲戊二羟酸(MVA)衍生而成,基本骨架多具有2个及2个以上异戊二烯单位(C5)。

开链萜烯具有(C5H8)n 的通式,碳原子数一般为5的倍数,而氢的比例一般不是8的倍数。

结构与分类按异戊二烯单位(C5单位)的多少分为单萜、倍半萜、二萜、二倍半萜、三萜、四萜和多萜。

每类再根据基本碳链是否成环及成环的碳环数的多少进一步分类。

绝大多数萜类化合物为含氧衍生物,包括醇、醚、酮、酸、酯、内酯、亚甲二氧基等含氧基团。

有的萜类化合物以苷的形式存在,如环烯醚萜苷类成分;有的萜类化合物分子中含有氮原子,称为萜类生物碱,如乌头碱。

分布:萜类化合物在自然界分布十分广泛,种类繁多,是各类天然物质中最多的一类成分。

据统计,1970年有萜类化合物10000余种,至1991年已超过22000种。

广泛分布于高等植物的腺体、油室和树脂道等分泌组织中,是植物挥发油的主要组成成分,在昆虫激素及海洋生物中也有存在。

生物活性:萜类化合物的生物活性也十分重要。

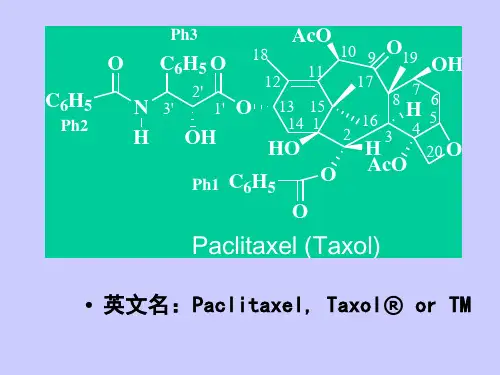

如穿心莲内酯;青蒿素,龙胆碱,紫杉醇,薄荷脑,龙脑(俗:冰片)、银杏内酯,雷公藤内酯,甜菊苷萜类的生源途径1.经验异戊二烯法则:天然界中萜类化合物的结构研究发现,绝大多数萜类物质可以看作是由异戊二烯首尾相连形成的聚合体。

1887年Wallach提出:自然界存在的萜类化合物是由异戊二烯衍生而成首尾相连的聚合体及其衍生物。

这就是日后长期沿用的经验异戊二烯法则。

2.生源异戊二烯法则:后来很多学者对萜类化学深入研究的结果表明,很难在植物界发现游离的异戊二烯存在,而且有些萜类化合物液无法划分出异戊二烯的基本单元。

于是德国学者Ruzicka于1938年提出了生源异戊二烯法则。

生源异戊二烯法则的基本理论是:萜类化合物的形成起源于生物代谢的最基本的物质葡萄糖;葡萄糖在酶的作用下产生乙酸,三分子的乙酸经生物合成产生甲戊二羟酸(MVA),甲戊二羟酸被认为是萜类形成的真正的基本单元;甲戊二羟酸经高能的三磷酸腺苷(ATP)作用生成甲戊二羟酸焦磷酸酯,再经脱羧、脱水形成焦磷酸异戊烯酯(IPP),焦磷酸异戊烯酯可互变异构化为焦磷酸γ、γ-二甲基丙烯酯(DMAPP),这两个化合物被认为是萜类成分在生物体内形成的真正前体,即生物体内的“活性异戊二烯法则”物质。

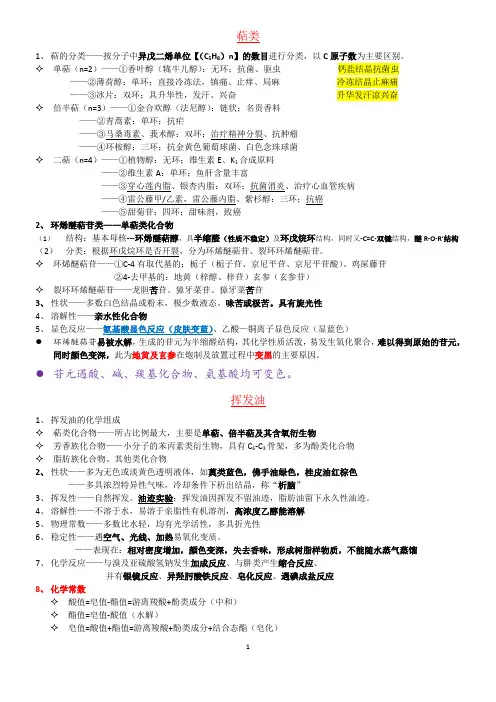

萜类1、萜的分类——按分子中异戊二烯单位【(C5H8)n】的数目进行分类,以C原子数为主要区别。

✧单萜(n=2)——①香叶醇(牻牛儿醇):无环;抗菌、驱虫钙盐结晶抗菌虫——②薄荷醇:单环;直接冷冻法,镇痛、止痒、局麻冷冻结晶止麻痛——③冰片:双环;具升华性,发汗、兴奋升华发汗凉兴奋✧倍半萜(n=3)——①金合欢醇(法尼醇):链状;名贵香料——②青蒿素:单环;抗疟——③马桑毒素、莪术醇:双环;治疗精神分裂、抗肿瘤——④环桉醇:三环;抗金黄色葡萄球菌、白色念珠球菌✧二萜(n=4)——①植物醇:无环;维生素E、K1合成原料——②维生素A:单环;鱼肝含量丰富——③穿心莲内脂、银杏内脂:双环;抗菌消炎、治疗心血管疾病——④雷公藤甲/乙素,雷公藤内脂、紫杉醇:三环;抗癌——⑤甜菊苷:四环;甜味剂,致癌2、环烯醚萜苷类——单萜类化合物(1)结构:基本母核---环烯醚萜醇,具半缩醛(性质不稳定)及环戊烷环结构,同时又-C=C-双键结构,醚R-O-R’结构(2)分类:根据环戊烷环是否开裂,分为环烯醚萜苷、裂环环烯醚萜苷。

✧环烯醚萜苷——①C-4有取代基的:栀子(栀子苷、京尼平苷、京尼平苷酸)、鸡屎藤苷②4-去甲基的:地黄(梓醇、梓苷)玄参(玄参苷)✧裂环环烯醚萜苷——龙胆苦苷、獐牙菜苷、獐牙菜苦苷3、性状——多数白色结晶或粉末,极少数液态。

味苦或极苦。

具有旋光性4、溶解性——亲水性化合物5、显色反应——氨基酸显色反应(皮肤变蓝)、乙酸—铜离子显色反应(显蓝色)●环烯醚萜苷易被水解,生成的苷元为半缩醛结构,其化学性质活泼,易发生氧化聚合,难以得到原始的苷元,同时颜色变深,此为地黄及玄参在炮制及放置过程中变黑的主要原因。

●苷元遇酸、碱、羰基化合物、氨基酸均可变色。

挥发油1、挥发油的化学组成✧萜类化合物——所占比例最大,主要是单萜、倍半萜及其含氧衍生物✧芳香族化合物——小分子的苯丙素类衍生物,具有C6-C3骨架,多为酚类化合物✧脂肪族化合物、其他类化合物2、性状——多为无色或淡黄色透明液体,如薁类蓝色,佛手油绿色,桂皮油红棕色——多具浓烈特异性气味,冷却条件下析出结晶,称“析脑”3、挥发性——自然挥发。

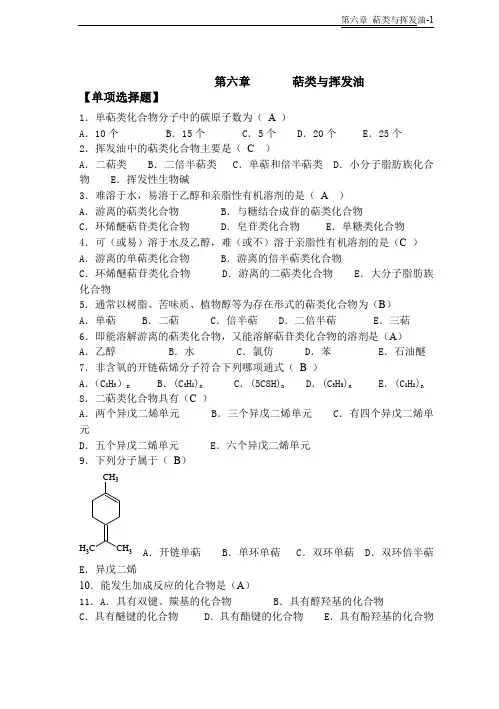

第六章萜类与挥发油【单项选择题】1.单萜类化合物分子中的碳原子数为(A )A.10个 B.15个 C.5个 D.20个 E.25个2.挥发油中的萜类化合物主要是(C )A.二萜类 B.二倍半萜类 C.单萜和倍半萜类 D.小分子脂肪族化合物 E.挥发性生物碱3.难溶于水,易溶于乙醇和亲脂性有机溶剂的是(A )A.游离的萜类化合物 B.与糖结合成苷的萜类化合物C.环烯醚萜苷类化合物 D.皂苷类化合物 E.单糖类化合物4.可(或易)溶于水及乙醇,难(或不)溶于亲脂性有机溶剂的是(C )A.游离的单萜类化合物 B.游离的倍半萜类化合物C.环烯醚萜苷类化合物 D.游离的二萜类化合物 E.大分子脂肪族化合物5.通常以树脂、苦味质、植物醇等为存在形式的萜类化合物为(B)A.单萜 B.二萜 C.倍半萜 D.二倍半萜 E.三萜6.即能溶解游离的萜类化合物,又能溶解萜苷类化合物的溶剂是(A)A.乙醇 B.水 C.氯仿 D.苯 E.石油醚7.非含氧的开链萜烯分子符合下列哪项通式(B )A.(C8H5)n B.(C5H8)n C.(5C8H)n D.(C5H5)n E.(C8H8)n 8.二萜类化合物具有(C )A.两个异戊二烯单元 B.三个异戊二烯单元 C.有四个异戊二烯单元D.五个异戊二烯单元 E.六个异戊二烯单元9.下列分子属于(B)CH3H3CH3A.开链单萜B.单环单萜C.双环单萜D.双环倍半萜CE.异戊二烯10.能发生加成反应的化合物是(A)11.A.具有双键、羰基的化合物 B.具有醇羟基的化合物C.具有醚键的化合物 D.具有酯键的化合物 E.具有酚羟基的化合物11.组成挥发油的芳香族化合物大多属于( A )A.苯丙素衍生物 B.桂皮酸类化合物 C.水杨酸类化合物 D.色原酮类化合物 E.丁香酚12.挥发油如果具有颜色,往往是由于油中存在( B )A.环烯醚萜苷类化合物 B.薁类化合物或色素C.小分子脂肪族化合物 D.苯丙素类化合物E.双环单萜类化合物13.组成挥发油的主要成分是(C)A.脂肪族化合物B.芳香族化合物C.单萜、倍半萜及其含氧衍生物D.某些含硫和含氮的化合物E.三萜类化合物14.组成挥发油的芳香族化合物大多具有(A)A.6C—3C的基本碳架B.异戊二烯的基本单元C.内酯结构D.色原酮的基本母核E.6C—3C—6C的基本碳架16.区别油脂和挥发油,一般可采用(B )A.升华试验B.挥发性试验(油斑实验)C.泡沫试验D.溶血试验E.沉淀反应17.在含氧单萜中,沸点随功能基极性不同而增大的顺序应为(A )A.醚<酮<醛<醇<羧酸 B.酮<醚<醛<醇<羧酸 C.醛<醚<酮<醇<羧酸D.羧酸<醚<酮<醛<醇 E.醇<羧酸<醚<醛<酮18.溶剂提取法提取挥发油,一般使用的溶剂为(B )A.乙醇B.石油醚C.醋酸乙酯D.酸性水溶液E.碱性水溶液19.如果挥发油中既含有萜烯类,又含有萜的含氧衍生物,在用薄层色谱展开时,常常采用(D)A.上行展开B.下行展开C.径向展开D.单向二次展开E.单向多次展开20.水蒸汽蒸馏法不能用于哪项提取(E )A.挥发油B.挥发性生物碱C.小分子游离香豆素D.小分子游离苯醌类E.生物碱的盐21.利用亚硫酸氢钠加成反应分离挥发油中羰基类化合物,要求的反应条件是(B )A.低温长时间振摇B.低温短时间振摇C.高温短时间振摇D.低温下振摇,与时间无关E.短时间振摇,与温度无关22.在硝酸银薄层色谱中,影响化合物与银离子形成л-络合物稳定性的因素不包括(E )A.双键的数目B.双键的位置C.双键的顺反异构D.双键的有无E.含氧官能团的种类23.挥发油不具有的通性有(D )A.特殊气味B. 挥发性C. 几乎不溶于水D. 稳定性E. 具有一定的物理常数24.分离挥发油中的羰基成分,常采用的试剂为(A )A. 亚硫酸氢钠试剂B. 三氯化铁试剂C. 2%高锰酸钾溶液D. 异羟肟酸铁试剂E. 香草醛浓硫酸试剂25.采用薄层色谱检识挥发油,为了能使含氧化合物及不含氧化合物较好地展开,且被分离成分排列成一条直线,应选择的展开方式为( E )A. 径向展开B. 上行展开C. 下行展开D. 双向二次展开E. 单向二次展开26. 挥发油薄层色谱后,一般情况下选择的显色剂是(B )A. 三氯化铁试剂B. 香草醛-浓硫酸试剂C. 高锰酸钾溶液D. 异羟肟酸铁试剂E. 2,4-二硝基苯肼试剂27.具有挥发性的化合物(D )A. 紫杉醇B. 穿心莲内酯C. 龙胆苦苷D. 薄荷醇E. 银杏内酯28.苷元具有半缩醛结构的是( D )A.强心苷B.三萜皂苷C.甾体皂苷D. 环稀醚萜苷E. 蒽醌苷29.卓酚酮不具有的性质是( C )A.酸性强于酚类B.酸性弱于羧酸类C.溶于60~70%硫酸D.与铜离子生成绿色结晶E.多具抗菌活性,但有毒性30.薁类所不具有的性质是(A )A.与FeCl3呈色B.能溶于60%硫酸C.与5%溴/CHCl3呈色D.呈现蓝色、紫色或绿色E.能溶于石油醚31.具有抗疟作用的倍半萜内酯是(D )A.莪术醇B.莪术二酮C.马桑毒素D.青蒿素E.紫杉醇32.CO2超临界萃取法提取挥发油的优点不包括(C )A.提取效率高B.没有污染C.较常规提取方法成本低、设备简便D.可用于提取性质不稳定的挥发油E.缩短提取流程33.环烯醚萜类多数以苷的形式存在于植物体中,原因是(A)A. 结构中具有半缩醛羟基B. 结构中具有环状半缩醛羟基C. 结构中具有缩醛羟基D. 结构中具有环状缩醛羟基E. 结构中具有烯醚键羟基34.某一化合物能使溴水褪色,能与顺丁烯二酸酐生成结晶形加成物,该化合物具有(B)A.羰基B.共轭双键C.环外双键D. 环内双键35.地黄、玄参等中药在加工过程中易变黑,这是因为其中含有:BA.鞣质酯苷B.环烯醚萜苷C.羟基香豆素苷D.黄酮醇苷36.具有芳香化的性质,具有酚的通性和酸性,其羰基的性质类似羧酸中的羰基,而不能和一般羰基试剂反应的化合物是:CA.环烯醚萜B.愈创木薁C.卓酚酮类D.穿心莲内酯37.分离单萜类的醛和酮最好的方法是:DA.Girard试剂法B.3.5 二硝基苯肼法C.亚硫酸氢钠法D.分馏法38.用硝酸银处理的硅胶做吸附剂,苯:无水乙醇(5:1)做洗脱剂,分离下列化合物,各成分流出的先后顺序为:AA.①②③B.②③①C.③②①D.②①③OCH3H3CO3H CH3HOCH3H3CO3CH3HHOCH3H3COOCH3CH2CH CH2①②③39.环烯醚萜类多以哪种形式存在:CA.酯B.游离C. 苷D.萜源功能基40.用溶剂提取环烯醚萜苷时,常在植物材料粗粉中伴入碳酸钙或氢氧化钡,目的是:AA.抑制酶活性B.增大溶解度C.中和植物酸D.A 和C41.卓酚酮类具有酸性,其酸性:CA.比一般酚类弱B.比一般羧酸强C.介于二者之间42.薁类可溶于:DA.强酸B.水C.弱碱D.强酸43.请选择下列反应的条件:BA.KMnO 4B.NaBH 4C.NaIO 4D.H 2/Pd-CaCO 3 OOO OO O O O44.环烯醚萜苷具有下列何种性质:CA.挥发性B.脂溶性C.对酸不稳定D.甜味45.临床应用的穿心莲内酯水溶性衍生物有:BA.穿心莲内酯丁二酸双酯衍生物B.穿心莲内酯磺酸钠衍生物C.穿心莲内酯乙酰化衍生物D.穿心莲内酯甲醚衍生物46.超临界萃取法提取挥发油时常选择哪种物质为超临界流体物质:EA.氯化亚氮B.乙烷C.乙烯D.甲苯E.二氧化碳13.从挥发油乙醚液中分离碱性成分可用:BA.5%NaHCO 3和2%NaOHB.1%HCl 或H 2SO 4C.邻苯二甲酸酐D.Girard 试剂T 或PE.2%NaHSO 347.从挥发油乙醚液中分离酚酸性成分可用:AA.5%NaHCO 3和2%NaOHB.1%HCl 或H 2SO 4C.邻苯二甲酸酐D.Girard 试剂T 或PE.2%NaHSO 348.从挥发油乙醚液中分离含羰基类成分可用:DA.5%NaHCO 3和2%NaOHB.1%HCl 或H 2SO 4C.邻苯二甲酸酐D.Girard 试剂T 或PE.2%NaHSO 349.从挥发油乙醚液中分离醇类成分可用:CA.5%NaHCO3和2%NaOHB.1%HCl或H2SO4C.邻苯二甲酸酐D.Girard试剂T或PE.2%NaHSO350.下列化合物可制成油溶性注射剂的是:CA.青蒿素B.青蒿琥珀酸酯钠C.二氢青蒿素甲醚D.穿心莲内酯磺酸钠E.穿心莲内酯丁二酸单酯钾51.挥发油中的芳香化合物多为(D )的衍生物。

天然药物化学课程教案课次1授课方式 (请打√) 理论课□ 讨论课□ 实验课□ 习题课□ 其他□ 授课题目:第六章 萜类和挥发油 第一节 概述 第二节 萜类的结构类型及重要代表物 第三节 萜类化合物的理化性质课时 安排 3教学目的和要求:1、掌握萜类化合物的定义、结构类型及重要代表物的化学结构和生理活性。

2、掌握萜类化合物的性质。

3、熟悉萜类化合物的生物合成途径。

教学重点及难点: 重点:1、萜类化合物的定义、结构类型及重要代表物的化学结构和生理活性。

2、萜类化合物的性质。

难点: 萜类化合物的性质和生物合成途径。

教学基本内容方法及手段1第六章 萜类和挥发油 第一节 概 述 一、萜的含义和分类 1、定义:凡是由甲戊二羟酸衍生的化合物均称为萜类化合物。

OH异戊二烯 (C5单位)2、分类依据1-薄荷OH愈创木根据分子结构中异戊二烯单位的数目进行分类;在此基础上再根据各萜类分子结构中碳环的有无和数目的多少进行分类。

萜类化合物的分类及分布多媒体 讲解分类 碳原子数 通式(C5H8)n存在形式与分布半萜5n=1植物叶单萜10n=2挥发油倍半萜15n=3挥发油二萜20n=4树脂、苦味质、植物醇二倍半萜 25n = 5 海绵、植物病菌,昆虫代谢物三萜30n = 6 皂苷、树脂、植物、乳汁四萜40n=8植物胡萝卜素二、萜类的生源学说 (一)经验的异戊二烯法则(empirical isoprene rule)认为自然界存在的萜类化合物都是由异戊二烯衍变而来的,是异戊二 烯的聚合体或衍生物。

并以是否符合异戊二烯法则做为判断是否为萜类化 合物。

(二)生源的异戊二烯法则(biogenetic isoprene rule)萜类化合物是经甲戊二羟酸途径衍生的一类化合物。

焦磷酸二甲烯丙酯(DAPP)和焦磷酸异戊烯酯(IPP)是生物体内真正 的异戊烯基单位 合成萜类化合物的甲戊二羟酸途径:2CO2H2Ohv / 叶绿素葡萄糖代谢磷酸烯醇式丙酮酸丙酮酸乙酰辅酶A丙二酸单酰辅酶A 萜类化合物的生物合成途径:甲羟戊酸萜类 甾类 胡萝卜素类环烯醚萜的生物合成:3CH2OPPH1. 水解2. 氧化GPP环合CHO香茅醛OH HH4653O7 891 2OH10 H环烯醚萜OH羟醛缩合水合CHOCH2OH CHO氧化HOH CH O烯醇化CHO CHO蚁臭二醛H465379 81 2O10 H OH环烯醚萜氧化COOH44脱羧OOOHOH4-去甲环烯醚萜开环76 589氧化 O 环合O 11 O 764589O10 OH裂环环烯醚萜10 OH裂环内酯环烯醚萜4第二节 萜类化合物的结构类型及重要代表物分类 半萜萜类化合物的分类及分布碳原子数 通式(C5H8)n存在形式与分布5n=1植物叶单萜10n=2挥发油倍半萜15n=3挥发油二萜20n=4树脂、苦味质、植物醇二倍半萜 25n=5海绵、植物病菌,昆虫代谢物三萜30n=6皂苷、树脂、植物、乳汁四萜40n=8植物胡萝卜素多媒体 讲解一、单萜 (一)链状单萜CH2OHCH2OHCH2OHCHO H香叶醇橙花醇香茅醇柠檬醛香叶醇和橙花醇互为顺反异构体。

天然药物化学第6章萜类和挥发油第3讲萜类的理化性质及挥发油的概述预备知识01萜类化合物的结构特点02挥发油由哪些萜类化合物组成学习目标01•了解萜类化合物的理化性质02•掌握挥发油的定义及通性(一) 萜类的理化性质•物理性质•形态味旋光溶解度•化学性质•加成反应•氧化反应•脱氢反应•分子重排反应•形态:•单萜、倍半萜多为油状液体、少数为固体,具有特殊香气。

•随分子量和双键的增加,官能基团的增多,化合物的挥发性降低,熔点和沸点相应增高,可采用分馏的方法将它们分离开来。

•二萜和二倍半萜多为结晶性固体。

•味:•萜类化合物多具有苦味,又称苦味素。

•旋光和折光性:•大多数萜类具有不对称碳原子,具有光学活性,且多有异构体存在。

•溶解度:•萜类化合物亲脂性强,易溶于醇及脂溶性有机溶剂。

具内酯结构的萜类化合物能溶于碱水,酸化后,又重新析出,此性质可用于具内酯结构的萜类的分离与纯化。

•萜类对高热、光和酸碱较为敏感, 在提取分离时应注意。

•加成反应含有双键和醛,酮等羰基的萜类化合物,可与某些试剂发生加成反应。

•氧化反应用来测定分子中双键的位置,醛酮合成等。

常用氧化剂:臭氧、铬酐(三氧化铬)、四醋酸铅、高锰酸钾、二氧化硒等。

•脱氢反应脱氢反应中,环萜的碳架转变为芳香烃类衍生物,反应通常在惰性气体的保护下,用铂黑或钯做催化剂进行。

•分子重排反应在萜类化合物中,特别是双环萜在发生加成、消除或亲核性取代反应时,常常发生碳架的改变,产生Wagner-Meerwein重排。

(二)挥发油的概述•定义:•挥发油(volatile oils)又称精油(essential oils),是一类可随水蒸气蒸馏、具有芳香气味的油状液体的总称。

在常温下能挥发,少数与糖结合成苷。

•中草药中主要存在种子植物中,尤其是菊科、芸香科、伞形科、唇形科等植物。

挥发油的生物活性•生物活性•挥发油多具有祛痰、止咳、平喘、驱风、健胃、解热、镇痛、抗菌消炎作用。

天然药物化学考试题第六章萜类和挥发油一、简答下列问题1.萜类化合物的定义和分类依据是什么?2.经验的和生源的异戊二烯法则的含义是什么?3.写出薄荷醇、樟脑、龙脑的结构式及类型。

4.卓酚酮类化合物有哪些特征?与苯酚类化合物如何鉴别。

5.指出梓醇、龙胆苦苷、獐牙菜苦苷、紫杉醇、雷公藤甲素、银杏内酯的结构类型和生物活性。

6.简述环烯醚萜苷的特征7.写出青蒿素和穿心莲内酯的结构类型、植物来源、生物活性及其临床上使用的衍生物。

8.简述奥类化合物的特性。

9.写出3种具有抗肿瘤活性的二萜类天然药物化学成分。

10.挥发油的提取方法有哪些?其中最先进的方法是什么?11.挥发油的分离方法有哪些?其中醛酮类成分的分离可采用哪些方法?其原理是什么?12.硝酸银-硅胶层析分离化合物的依据是什么?二、选择题A型题1.挥发油中沸点最高的成分A.单萜单烯B.单萜双烯C.含氧单萜D.倍半萜E.含氧倍半萜2.具有挥发性的萜类是A.单萜B.二萜C.三萜D.四萜E.多萜3.最适于CO2超临界萃取的中药成分A.皂苷B.多糖C.挥发油D.生物碱E.蛋白质4.挥发油的化学常数只要测定哪项即可A.皂化值B.酸值C.酯值D. 酸值、酯值E.pH值X型题1.下列化合物具有甜味的是A.甜叶菊苷B.银杏内酯C.甘草酸D.人参皂苷E.穿心莲内酯2.梓醇具有A.与Shear试剂呈阳性B.与氨基酸呈阳性C.酸水解得到苷元不稳定D.Molishi反应显紫红色E.苷元具有缩醛结构3.挥发油的化学组成有A.芳香族类化合物B.萜类化合物C. 三萜类化合物D.萜类化合物E. 含S.N(如大蒜素)类成分4.挥发油常用的TLC显色剂为A.香草醛-浓H2SO4B.α-萘酚-浓H2SO4C.10% H2SO4D.茴香醛-浓H2SO4E.AlCl3试剂三、完成下列反应1234四、鉴别化合物A B第七章三萜及其苷类一、简答下列问题1.三萜类化合物有哪些结构类型,写出其基本结构和其典型的代表化合物。

第6章 萜类和挥发油一、选择题1. 开链萜烯的分子组成符合下述哪项通式A.(C n H n )nB.(C 4H 8)nC.(C 3H 6)nD.(C 5H 8)nE.(C 6H 8)n2. 下列化合物应属于 OOH 3.组成挥发油最主要的成分是A. 脂肪族化合物B. 芳香族化合物C. 二萜类D. 二倍半萜类E. 单萜、倍半萜及其含氧衍生物3. 挥发油中的芳香族化合物多为下列哪种衍生物。

A. 苯酚B. 苯甲醇C. 苯甲醛D. 苯丙素E. 苯甲酸4. 提取某些贵重的挥发油,常选用的方法是A. 通入水蒸气蒸馏法 B .吸收法 C .压榨法 D .浸取法 E .共水蒸馏法5. 吉拉德试剂的反应条件为A. 弱碱性条件加热回流B. 弱酸性条件加热回流C. 中性条件加热回流D. 低温短时振摇萃取E. 高温、长时间回流6. 具有抗疟作用的成分是A. 皂苷B. 黄酮C. 青蒿素D. 强心苷E. 蒽醌7. 游离的单萜和倍半萜类化含物通常具有的性质是 _ 。

A. 挥发性B. 水溶性C. 溶血性D. 无旋光性8. 鉴定萜类化物结构中存在共轭双键,可选用的化学反应是 _ 。

A. 卤化氢加成反应B. 溴加成反应C. 顺丁烯二酸酐加成反应(Die1s-Alder 反应)D. 亚硝酰氯加成反应9. 自挥发油中分离醛酮类化合物最常用的化学反应是 _ 。

A. 与NaHSO 3加成反应B. 与亚硝酰氯加成反应C. 与硝基苯肼衍生物的缩合反应D. 与NaHSO 4加成反应10. 色谱法分离萜类化合物,最常用的吸附剂是( )A .硅胶 B. 酸性氧化铝 C. 碱性氧化铝 D. 葡聚糖凝胶 E. 聚酰胺11. 不能升华也无挥发性的成分是( A )。

A. 黄酮类B.蒽醌类C.樟脑D.游离香豆素12. 穿心莲内酯从结构上看属于( )A 、单萜B 、倍半萜C 、二萜D 、四环三萜14. 䓬酚酮类化合物是属于( )的一种变形结构不符合异戊二烯法则。