化石的研究情况

- 格式:doc

- 大小:14.50 KB

- 文档页数:2

“北京人”头盖骨化石失踪之谜一、“北京人”的发现及其价值“北京人”头盖骨化石标本,在抗战时期不知流落何处,这是中国抗战时期的重要损失之一。

1945年12月4日,当年“北京人”头盖骨化石的发现者、著名历史考古学家裴文中教授,在天津大公报发表《“北京人”在哪里》一文,他感慨道,这是一个谜!也许不久即可解答,也许永远不能解答。

战后60年来,中国人民一直在关注和寻找“北京人”头盖骨化石,1998年8月,我国著名考古学家贾兰坡等14位中国科学院院士联名发出倡议信———《让我们继续寻找‘北京人’》,认为“对中国科学家来说,有这样一件事始终不能忘怀”,并希望“在本世纪结束前,大家携起手来,做一次全人类共同的寻找”。

但其下落,至今仍然是个谜。

为便于国人了解这一失踪事件的来龙去脉,现综合有关资料,进行追踪。

———采自《纵横》(2004年第1期)“北京人”是中国猿人北京种的俗称,也称“直立北京人亚种”。

它生存于第四纪初期,距今约有数十万年。

按照形态上说,它介于现代人与猿过渡的一种原始人类,与现代人的关系十分密切。

龙骨山是北京西南郊房山县周口店镇的一座石灰岩小山。

采石工常常在洞穴和裂隙的砂土中发现化石。

老百姓将此山称之为“龙骨”,并将它们卖给中药铺。

1918年,来华担任矿政顾问的瑞典人安特生来到龙骨山。

1923年,安特生等人发掘的化石中有一颗人类的牙齿,这引起了考古界的注意。

1927年开始系统发掘,然而,接下来几年的发掘,并无重要发现,安特生等人便离开了周口店。

1929年12月2日下午4时许,太阳将要落山,在昏暗的烛光下,有人大叫:“这是什么?人头!”主持发掘的专家裴文中小心翼翼将这个保存完整的猿人头骨取出。

裴文中当时欣喜若狂,用他仅有的一床棉被和被单包裹着这珍贵的头盖骨,冒着严寒,护送到北京城。

当时拍照者抑止不住激动,目光集中于化石,以致照片中只留下了裴文中的半张脸。

“北京人”化石和文化的发现和研究表明,“北京人”会使用火,对石器工具加工技术有了改善,穴居,会采集和狩猎,有相当程度的社会适应性,平均脑量1059毫升(现代人为1400毫升),肢骨比头骨进步。

化石的研究情况地球的“年龄”大约有46亿年。

寒武纪是距今5.4亿至5.1亿年的时间段。

比我们较熟悉的恐龙时代的“侏罗纪”早4亿年。

1909年,在加拿大发现的寒武纪中期的布尔吉斯动物化石群轰动了世界,如今这个化石群已被联合国列为科学遗址。

1947年,在澳大利亚又发现了前寒武纪末期的埃迪卡拉动物化石群。

这两个化石群的时间间隔有1.1亿年,两物种间发生的突发性变化难以在实物上得到证明。

而澄江动物化石群正好处在以上两个化石群时间跨度上的中间,是寒武纪生命大爆发的最重要的环节。

也许,世界上没有一处古生物化石群的发现过程,能如云南澄江生物化石群这般传奇。

1984年6月中旬,刚刚从中国科学院南京古生物所硕士毕业的侯先光,来到云南澄江县的帽天山,寻找曾经生存于寒武纪的高肌虫化石。

他住在野外地质勘查工作人员的工棚里,天天早出晚归,爬过崎岖的山路,到选点搜寻古生物化石,每日劈下的石头常常有两三吨重,然而,艰苦的工作并没有得来想要的收获,工作了一个多星期,却依然两手空空,侯先光不免有些失望。

7月1日下午3点左右,正在紧张发掘的侯先光一抬脚,鞋跟不慎剐落了一片松动的岩层,一块形状奇特却又保存完整的化石露了出来,欣喜若狂的他用自己所学的知识判断,这是一块寒武纪早期的无脊椎动物化石。

他再接再厉,当天就发现了三块重要化石,后来进一步鉴定发现,发现的分别是纳罗虫、腮虾虫和尖峰虫化石。

如同打开了一扇古生物宝藏的大门,此后的数天里,侯先光陆续发现了节肢动物、水母、蠕虫等许许多多同时期的古生物化石。

返回南京后,他与导师张文堂教授,撰写了《纳罗虫在亚洲大陆的发现》,并在论文中将澄江的动物化石定名为“澄江动物群”。

此后,在帽天山,诸多科学家们从未见过的奇特古生物陆续重见天日。

中科院南京古生物所陈均远教授、西北大学舒德干教授等人陆续加入研究行列,一系列发表在《自然》、《科学》等国际权威学术刊物上的文章,向全世界描述了在5.3亿年前的寒武纪,地球生命曾在云南澄江集体爆发的壮观场景。

地质勘察中的地下岩层地质特征描述地质勘察是指通过各种手段和方法对地壳内部构造及其上部岩石、地层、矿产资源、地下水等进行的系统观察、测定、分析和解释的一门科学。

在地质勘察中,对地下岩层的地质特征进行准确描述十分重要。

本文将介绍地质勘察中的地下岩层地质特征描述的方法和技巧。

一、岩石的物理特征描述1. 颜色:岩石的颜色可以反映其成分和形成环境。

应采用客观、准确的词语来描述颜色,如红色、灰色、黑色等。

2. 质地:岩石的质地有粗糙、平滑、致密、松散等不同的特征,可以用手感和肉眼观察进行描述。

3. 结构:岩石的结构包括层理、节理、褶皱、断层等,可以通过观察岩石表面或裸露的岩石剖面进行描述。

4. 矿物含量:岩石中的矿物含量对岩石的性质有着重要影响,可以通过观察岩石中各矿物的颗粒大小、分布情况等进行描述。

二、地层的地质特征描述1. 岩性:地层的岩性是指地层所包含的主要岩石类型。

应准确描述地层岩性,如泥岩、砂岩、灰岩等。

2. 厚度:地层的厚度是指地层的垂直厚度,可以通过钻孔、沉积剖面等方式进行测定和描述。

3. 层序:地层的层序是指地层的垂向变化规律。

可以通过观察岩石中的层面倾角、倾向、层序重复等进行描述。

4. 化石:地层中的化石可以揭示岩层的年代和古地理环境。

应准确描述化石的种类、分布情况等。

三、断层的地质特征描述1. 位移:断层的位移是指断层两侧岩块的相对移动距离。

应描述断层的位移方向和大小。

2. 走向和倾角:断层的走向是指断层线在水平面上的方向,倾角是指断层线与水平面的夹角。

应准确描述断层的走向和倾角。

3. 结构:断层的结构包括断层面、断层岩性、断层带等。

可以通过观察岩层的变形和破裂情况进行描述。

四、地下水的地质特征描述1. 含水层特征:地下水的含水层是指能够存储和输送地下水的岩石层。

应描述含水层的深度、厚度、渗透性等特征。

2. 地下水位:地下水位是指含水层中水位的高度。

可以通过观察井中的水位或地下水渗出地表形成的湿地进行描述。

2024.01一、基本情况1.大连骆驼山古生物化石自然遗产现状大连骆驼山位于大连金普新区复州湾街道王家村西侧,南北长约1000米,东西宽约300米,是一座南北走向的孤山,北高南低,富含石灰岩,因属于喀斯特地貌,所以山中有溶洞,其中目前发现的最大溶洞便是金远洞。

骆驼山因山丘起伏远望形似骆驼而得名,巧合的是,在发掘过程中,骆驼山联合科考队确实在骆驼山金远洞发掘出了巨副骆驼的化石,且数量之多让业界叹为观止,金普骆驼山由此成为闻名于世的古生物化石宝库之一。

2013年12月13日,中科院古脊椎动物与古人类研究所工作人员和大连自然博物馆研究员根据线索来到骆驼山进行了地质古生物调查,调查后发现,这里是一处富含脊椎动物化石的第四纪洞穴堆积。

2014年8月,骆驼山化石开始挖掘。

多年来,中国科学院和大连自然博物馆的专业人员对这里进行了多次系统发掘,采集化石数万件。

2018年,大连金普新区管委会与中国科学院古脊椎动物与古人类研究所共同启动“骆驼山第四纪古脊椎动物综合研究项目”。

项目以中国科学院古脊椎动物与古人类研究所为核心,组织了包括中国国家博物馆、北京大学、北京师范大学、大连自然博物馆、美国史密森研究院、韩国延世大学等国内外知名高校、科研机构的专家学者,组成联合科研团队,对骆驼山及周边进行了古生物、古人类及古环境等多学科综合研究。

研究表明,骆驼山金远洞堆积规模巨大,世所罕见。

截至目前,已发掘出可研标本近5000件,代表110余种动物,其中不少珍稀类群,如纳玛象、羚牛等,均为东北首次发现。

2.大连骆驼山古生物化石自然遗产媒体传播情况2014年以来,中央电视台、人民网、新华网、中国新闻社等媒体平台对大连金普骆驼山金远洞进行了连续报道。

伴随着挖掘工作的推进,关于大连骆驼山古生物化石自然遗产的媒体传播,更多出现在学术期刊、网站等平台上。

如:中国科学院古脊椎动物与古人类研究所官网上刊发了《东亚地区首次发现海獭貂的头骨揭示欧亚大陆在中更新世转型期的大量生物交流——来自大连普湾骆驼山金远洞的证据》等多篇科研进展新闻报道;《中国科学报》、《科学新闻》杂志及其官方网站科学网刊发了《科研人员提出短吻硕鬣狗“东北亚起源说”》等新闻报道;《大连复州湾骆驼山金远洞2016年发掘简报》《大连骆驼山金远洞埃楚斯堪熊(Ursus etruscus)新材料及中国Ursus cf.etruscus 材料的简要回顾》等多篇学术性材料在中国科学院主管的期刊《第四纪研究》陆续刊发,化石网、新浪网、搜狐网等多以转载为主。

古生物化石保护工作情况汇报根据最新的统计数据,我们在过去一年里取得了一些显著的成就。

我们成功发掘了数十个重要的古生物化石,其中一些甚至是全新的物种,对于科学研究和古生物学的发展具有重要意义。

我们的保护工作也取得了显著进展,我们成功保护了已知的古生物化石遗址,并对一些潜在的遗址进行了有效的保护。

在过去一年的工作中,我们在多个古生物化石遗址进行了保护和研究。

例如,在某个遗址,我们采取了一系列的保护措施,包括加固土地,建立围栏,设置警示标志等。

这些措施有效地保护了这个遗址,避免了进一步的破坏和破坏行为。

在另一个遗址,我们进行了一系列的调查和研究工作,以了解遗址的特点和存在的潜在威胁,为制定有效的保护计划奠定了基础。

在保护工作中,我们还积极开展了宣传和教育工作。

我们利用各种宣传途径,包括媒体报道、社交媒体、宣传册等,向公众普及古生物化石的重要性和保护的必要性,增强公众对保护工作的支持和参与。

我们还开展了多场教育活动,如主题讲座、户外考察等,向学生和公众介绍古生物化石和保护工作,提高了大家的环保意识和保护意识。

此外,我们还加强了与相关部门和机构的合作。

在保护工作中,我们需要与地方政府、环保部门、文物部门等相关单位密切合作,共同制定保护计划,协调资源,共同推动保护工作的开展。

我们还积极开展了国际交流与合作,与一些国外古生物学研究机构建立了合作关系,共同开展古生物研究、保护工作,促进了国际间的学术交流和合作。

总的来说,过去一年我们取得了一些积极的成绩,但也存在一些问题和挑战。

比如,一些遗址的保护工作还不够完善,存在一些破坏和侵占行为,需要进一步加强保护力度和效果。

另外,我们还需要进一步提高公众的环保意识和参与度,让更多的人了解古生物化石遗址的重要性和保护的必要性,共同守护这些宝贵的自然资源。

未来,我们将继续努力,进一步加强古生物化石遗址的保护工作,积极开展研究和宣传工作,促进古生物学研究和保护工作的发展。

希望通过我们的不懈努力,这些珍贵的自然遗产可以得到更好的保护,为后人留下更多的宝贵遗产。

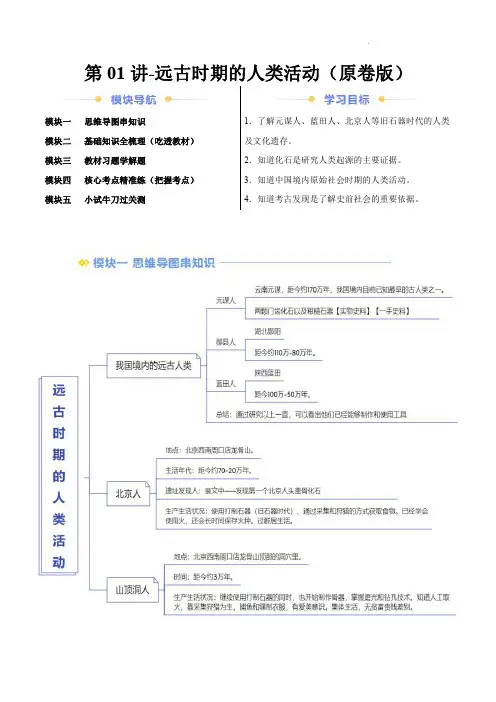

第01讲-远古时期的人类活动(原卷版)模块一思维导图串知识模块二基础知识全梳理(吃透教材)模块三教材习题学解题模块四核心考点精准练(把握考点)模块五小试牛刀过关测1.了解元谋人、蓝田人、北京人等旧石器时代的人类及文化遗存。

2.知道化石是研究人类起源的主要证据。

3.知道中国境内原始社会时期的人类活动。

4.知道考古发现是了解史前社会的重要依据。

新课导入这幅图描述了古人类活动的场景。

思考问题:1.古人类学家和考古学家是根据什么来研究古人类的历史?2.古人类在中国境内起源于何时、何地?3.他们与现代人相比有何不同?4.他们的生产生活状况如何?我国境内的远古人类1.我国人类遗址的发现:我国是世界上发现和最多的国家之一,这些古人类遗址遍布全国各地。

2.具有代表性的早期人类(1)元谋人:元谋人是我国境内之一,距今年。

考古学家在云南元谋发掘出远古人类的两颗门齿化石,以及一些粗糙的石器。

(2)郧县人:发现于湖北郧阳,目前发掘出3个头骨化石,距今年。

蓝田人:发现于陕西蓝田,包括一个下颌骨和一个完整的头骨化石,距今年。

3.发现意义:通过对元谋人、郧县人、蓝田人遗址的研究可以看出,他们已经能够。

图片解析:元谋人上门齿化石:古代生物的遗骸或遗迹埋藏在地层中,经过漫长的时间,被周围沉积物的矿物质所渗入,经过石化变成了石头,被称为“化石”。

重点掌握:化石是研究远古人类历史的重要证据。

北京人1.北京人的发现(1)地点:北京人遗址位于北京上,遗址堆积层厚40多米。

(2)遗址发现时间:这处遗址最先于1921年发现,后来古人类学家根据在遗址中发现的3颗牙齿化石,将活动在这里的古人类命名为“”或“北京人”。

(3)发现人:1929年,我国青年学者发现第一个北京人头盖骨化石,同年又发现用火遗迹。

此后,北京人遗址又相继发掘出5个头盖骨化石,共出土40多个个体的直立人化石人,以及约10万件石器和大量的动物化石。

这些化石和石器的发现,为复原北京人的体质特征和生活状况提供了。

化石是埋藏在地层里的古代生物的遗物。

最常见的化石是由牙齿和骨骼形成的。

古代动物死后,尸体的内脏、肌肉等柔软的组织很快便会腐烂,牙齿和骨骼因为有机质较少,无机质较多,却能保存较长的时间。

如果尸体恰好被泥沙掩埋,与空气隔绝,腐烂的过程便会放慢。

泥沙空隙中有缓慢流动的地下水。

水流一方面溶解岩石和泥沙内的矿物质,另一方面将水中过剩的矿物质沉淀下来或成为晶体,随着水流会逐渐渗进埋在泥沙中的骨内,填补牙齿和骨骼有机质腐烂后留下的空间。

如果条件合适,由外界渗进骨内的矿物质在牙齿和骨骼腐烂解体之前能有效地替代骨骼原有的有机质,牙齿和骨骼便完好地保存成为化石。

由于化石中的大量矿物质是极为细致地慢慢替代其中的有机质,所以能完整地保存牙齿和骨骼原来的形态,连电子显微镜才能看清的组织形态都能原样保存。

天长日久,骨骼的重量不断增加,由原来的牙齿和骨头变成了还保存牙齿和骨头原有的外形和内部结构的石头,这个过程被称作“石化过程”。

除了牙齿和骨骼外,有的动物的粪便也能成化石。

例如,有的肉食动物吃肉时是连着碎骨一起吞下的,粪便里有许多没有被消化掉的碎骨,碎骨不容易腐烂,所以也能成为化石。

脚印也能成为化石。

人或动物踩在泥沙上,造成脚印。

泥沙干后,脚印又被另外的物质填满。

两种物质都被后来渗进去的矿物质石化后保存下来,但是两种物质的性质不同,软硬不同,容易风化或破坏的程度也不同。

一种物质被风化或破坏后,另一种物质便表现为脚印化石。

形成条件:虽然一个生物是否能形成化石取决于许多因素,但是有三个因素是基本的:(1)有机物必须拥有坚硬部分,如壳、骨、牙或木质组织。

然而,在非常有利的条件下,即使是非常脆弱的生物,如昆虫或水母也能够变成化石。

(2)生物在死后必须立即避免被毁灭。

如果一个生物的身体部分地被压碎、腐烂或严重风化,这就可能改变或取消该种生物变成化石的可能性。

(3)生物必须被某种能阻碍分解的物质迅速地埋藏起来。

而这种掩埋物质的类型通常取决于生物生存的环境。

【部编版】八年级语文下册《恐龙无处不有》公开课说课稿一. 教材分析《恐龙无处不有》是部编版八年级语文下册的一篇课文,主要介绍了恐龙的分布情况,通过研究恐龙化石,科学家们发现恐龙曾经在地球上的各个角落生活过。

课文内容丰富,语言生动,激发了学生对恐龙的兴趣,同时培养了学生的科学探索精神。

二. 学情分析八年级的学生已经具备了一定的科学知识,对恐龙也有了一定的了解。

他们在学习本文的过程中,能够顺利地理解课文内容,但对于一些专业术语和科学原理可能还需要进一步的解释。

此外,学生对于课文中的科学探究方法,如观察、假设、验证等,也需要老师在课堂上进行引导和讲解。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解课文内容,掌握恐龙的分布情况,理解科学探究的方法。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨,培养学生的科学思维和探究能力。

3.情感态度与价值观:激发学生对科学的热爱,培养学生的创新精神,提高学生的环保意识。

四. 说教学重难点1.教学重点:课文内容的理解,科学探究方法的掌握。

2.教学难点:专业术语的理解,科学原理的运用。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用自主学习、合作探讨、讲授法、提问法等。

2.教学手段:多媒体课件、化石模型、图片等。

六. 说教学过程1.导入:通过展示恐龙化石的图片,引导学生回忆起对恐龙的了解,激发学生学习本文的兴趣。

2.自主学习:让学生通读课文,了解恐龙的分布情况,标注出生词和不懂的地方。

3.合作探讨:分组讨论,共同解决问题,教师巡回指导。

4.讲解:针对学生的疑问,讲解课文内容,解释专业术语,阐述科学原理。

5.实践环节:让学生通过观察化石模型,模拟科学家研究恐龙的过程,体会科学探究的方法。

6.总结:对本节课的内容进行总结,强调重点知识点。

7.作业布置:让学生撰写一篇关于恐龙分布的科普文章,培养学生的写作能力。

七. 说板书设计板书设计如下:1.恐龙的分布•地球各个角落•海洋、陆地、空中2.科学探究方法八. 说教学评价通过课堂表现、作业完成情况、科普文章的质量等方面进行评价。

化石知识点总结归纳化石种类1.骨骸化石:这是最常见的一种化石,是由古生物的骨骼组成的。

骨骸化石可以包括恐龙、哺乳动物、鱼类等。

2.痕迹化石:这种化石是古生物的活动留下来的痕迹,比如足迹、排泄物、啃食痕迹等。

3.植物化石:这种化石是由古代植物化石化而成的,比如树木、植物叶片等。

4.微体化石:这种化石是由微小生物的遗骸组成的,比如鱼类的鳞片、贝壳类动物的壳等。

5.孢子化石:这种化石是由古代植物的孢子形成的,可以提供古代植物的分类和分布信息。

化石形成过程1.埋藏:动物或植物死后,如果被埋在沉积物中,就会逐渐腐烂,留下的骨骼或植物组织就会逐渐变成化石。

2.矿化:随着死物逐渐腐烂,其中的有机物质会被渗透的地下水中的矿物质取代,形成矿物化石。

3.保存:如果遇到一些特殊环境,比如湖泊或者泥沼,这些地方的沉积速度会很快,可以很好地保护骨骼或植物的遗骸,形成完整的化石。

化石的用途1.生物演化研究:化石是研究古生物的重要工具,通过研究不同时期的化石,可以了解生物的演化历程及物种之间的关系。

2.古气候研究:通过分析古植物和古动物的化石,可以推断出古气候的变化,为气候变化研究提供了重要资料。

3.资源勘探:有些化石可以指示出地下石油、天然气等矿产资源的分布,对资源勘探有一定的指导作用。

4.地质年代研究:通过化石的分布,可以推断出地层的年代,为地质年代研究提供了重要证据。

5.生物资源研究:一些古代植物和动物的化石,有可能含有一定的药用或者工业用途,可以对现代科学技术的发展有所帮助。

化石的发现与保护1.流动河床和海岸线:流动河床和海岸线是化石的主要产地,因为水流的冲刷会将化石从地层中冲刷出来。

2.耕地和矿产开采:很多化石都是在农田耕地或者矿产的开采中被发现的,比如辽宁盘古化石、内蒙古的恐龙化石等。

3.保护与管理:很多国家对自然保护区进行化石的保护,同时也设立了博物馆和研究中心,专门用来展示和研究化石。

总的来说,化石是地球上古生物的见证,是我们了解地球历史和生物演化的重要工具。

中国化石能源的现状与发展化石能源利用多,但目前面临枯竭危机,并且化石燃料大量利用破坏生态环境。

本文针对中国化石能源的分布、现状以及存在的问题,提出几点在其生产、消费过程中相应的解决方案。

标签:化石能源;现状;存在问题;解决方案化石能源是现在世界上利用最多的能源,并且面临着枯竭的危机,然而化石燃料的大量利用破坏生态环境,对人类的发展也造成不良影响。

因此,发展新能源,向多能源结构的过渡是当今人类所不可避免的。

一、中国化石能源结构、现状从我国能源资源分布看,地区总量分布是北多南少、西富东贫;能源品种分布是北煤、南水和西油气。

资源分布和经济布局的矛盾,决定中国能源的流向是由西向东和由北向南。

(一)煤炭资源分布就其分布而言,我国煤炭资源的分布面积很广,在全国2300多个县市中有1458个县市拥有煤炭资源,但是90%的储量分布在秦岭—淮河以北地区,尤其是晋陕蒙三省区,占到全国总量的63.5%。

(二)石油资源分布中国石油资源以陆相油藏为主,含油气盆地分为3个基本类型:东部拉张型盆地、中部过渡型盆地、西部挤压型盆地。

全国分为6个含油气区:东部,主要包括东北和华北地区;中部,主要包括陕、甘、宁和四川地区;西部,主要包括新疆、青海和甘肃西部地区;南部,包括苏、浙、皖、闽、粤、湘、赣、滇、黔、桂10省区;西藏区,包括昆仑山脉以南,横断山脉以西的地区;海上含油气区,包括东南沿海大陆架及南海海域。

(三)天然气资源分布目前,我国主要的天然气资源产区分布如下:松辽盆地和渤海湾盆地是我国油田伴生气的主要产区,四川盆地是我国气层气主要产区,鄂尔多斯盆地是煤油气共生的沉积盆地,塔里木盆地可望成为中国重要的天然气、凝析油产区,柴达木盆地是我国最大的第四纪生物气产区。

而沿海大陆架(不包括渤海)不仅是找油远景区,而且是重要的天然气普查区。

二、中国化石能源结构存在的问题及解决方案(一)中国化石能源结构存在的问题1.我国化石能源的资源储量大,但过分开采,能源利用率低,同时能源的品种结构不合理,导致能源消费问题不断增长在能源资源储备中,煤、石油、天然气等属于不可再生资源。

一、化石定义:由于自然作用在地层中保存下来的地史时期生物的遗体、遗迹,以及生物体分解后的有机物残余(包括生物标志物、古DNA残片等)等统称为化石。

分为实体化石、遗迹化石、模铸化石、化学化石、分子化石等不同的保存类型。

应用学科:古生物学(一级学科);总论(二级学科)本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布求助编辑百科名片鱼化石化石是存留在岩石中的古生物遗体或遗迹,最常见的是骸骨和贝壳等。

研究化石可以了解生物的演化并能帮助确定地层的年代。

保存在地壳的岩石中的古动物或古植物的遗体或表明有遗体存在的证据都谓之化石。

基本解释[fossil] 地壳中包存的属于古地质年代的动物或植物的遗体、遗物或遗迹。

标准化石详细解释1. 比喻妇女对丈夫的坚贞和思念。

典出《初学记》卷五引南朝宋刘义庆《幽明录》:“ 武昌山上有望夫石,状若人立。

古传云:‘昔有贞妇,其夫从役,远赴国难,携弱子饯送北山,立望夫而化为立石,因以为名焉。

’” 明何景明《结肠赋》:“泪陨血而崩城兮,身立枯而化石。

” 明张煌言《得友人书道内子艰难状》诗:“渐来应化石,遮莫但飞蓬。

” 苏曼殊《无题》诗之七:“分明化石心难定,多谢云娘十幅笺。

”2. 指变化为石。

元郑元祐《次韵刘宪副春日湖上有感》诗:“鹤老离巢松化石,鸾孤照水竹穿沙。

” 明刘基《双带子》曲之四:“天上星辰能化石,黄河千岁也还清。

”3. 炼丹。

唐骆宾王《代女道士王灵妃赠道士李荣》诗:“漫道烧丹止七飞,空传化石曾三转。

”4. 保存于地层中的古生物遗体、遗物或遗迹,埋藏在地下,经过自然界的作用,变化而成的保留原物体、遗迹形状、结构或印模的钙化、碳化、硅化、矿化的东西。

研究化石可了解生物的发展情况,并能据以确定地层的年代。

艾青《鱼化石》诗:“凝视着一片化石,傻瓜也得到教训:离开了运动,就没有生命。

”编辑本段化石概念所谓化石是指保存在岩层中地质历史时期的古生物遗物和生活遗迹。

在漫长的地质年代里,地球上曾经生活过无数的生物,这些生物死亡后的遗体或是生活时遗留下来的痕迹,许多被当时的泥沙掩埋起来。

幼儿园喜欢的化石记录表介绍化石是地球上生物演化的见证,也是幼儿园宝宝们喜欢的一个话题。

本记录表旨在帮助幼儿园老师记录幼儿园宝宝们对化石的兴趣和学习情况,以便更好地引导他们对化石的探索和认知。

记录表宝宝信息宝宝姓名年龄班级张小明4岁小班王小红5岁中班李小华4岁大班化石收集情况张小明1.化石名称:叶状植物化石–描述:张小明在户外活动中发现了一个叶状的化石,他非常兴奋地拾起来并带回幼儿园。

他认为这是一片叶子的化石,因为它的形状和真实的树叶很相似。

–学习情况:张小明通过与老师的交流,了解到这是一种古代植物的化石,可以通过观察它的形状和纹理来推测它的生长环境和年代。

2.化石名称:贝壳化石–描述:张小明在海滩上找到了一个贝壳化石,他觉得非常神奇,因为它看起来像是一只真正的贝壳,但是非常硬实。

–学习情况:张小明通过与老师一起观察贝壳化石的细节,了解到这是一种古代生物的外壳遗骸,贝壳化石可以帮助我们了解古代海洋生物的形态和特征。

王小红1.化石名称:恐龙骨骼化石–描述:王小红在博物馆参观时看到了一块恐龙骨骼化石,她被这庞大的骨架深深吸引,觉得恐龙是非常厉害的生物。

–学习情况:王小红通过与老师的讨论,了解到这是一种古代生物的遗骸,恐龙是生活在地球上很久很久以前的生物,它们有各种不同的种类和体型。

2.化石名称:植物花粉化石–描述:王小红在户外探索时发现了一块小小的化石,经过老师的指导,她知道这是植物花粉化石。

–学习情况:王小红通过观察这块化石的细节,了解到花粉化石可以帮助我们了解古代植物的繁衍和分布情况,也可以通过花粉化石推测当时的气候和环境。

李小华1.化石名称:海生脊椎动物化石–描述:李小华在海滩上发现了一块奇怪的化石,经过老师的解释,他知道这是一种海生脊椎动物的化石。

–学习情况:李小华通过观察这块化石的特征,了解到这是一种古代海洋生物的遗骸,这些化石可以帮助我们了解古代海洋生物的种类和生态系统。

2.化石名称:植物化石煤化木–描述:李小华在家附近的山地里找到了一块黑色的化石,经过老师的指导,他知道这是一块植物化石煤化木。

《化石吟》教师教案设计一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵《化石吟》。

(2)理解《化石吟》的内容,了解化石的形成和变化过程。

(3)学会生词和重点句子,提高阅读理解能力。

2. 过程与方法:(1)通过图片、视频等多媒体资料,引导学生直观地了解化石的特点和形成过程。

(2)采用小组讨论、汇报等形式,培养学生的合作意识和表达能力。

(3)运用任务驱动法,激发学生探究化石背后故事的兴趣。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对自然科学的兴趣和好奇心,激发学生热爱科学的情怀。

(2)通过学习《化石吟》,使学生认识到化石是研究地球历史和生物进化的重要证据,增强学生的环保意识。

(3)培养学生珍惜生命、尊重生命的价值观。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)正确朗读和背诵《化石吟》。

(2)理解《化石吟》的内容,了解化石的形成和变化过程。

(3)学会生词和重点句子,提高阅读理解能力。

2. 教学难点:(1)生词和难句子的理解和运用。

(2)通过多媒体资料直观地了解化石的特点和形成过程。

(3)运用任务驱动法,激发学生探究化石背后故事的兴趣。

三、教学准备1. 教师准备:(1)熟悉《化石吟》的内容,了解化石的形成和变化过程。

(2)收集与化石相关的图片、视频等多媒体资料。

(3)设计教学活动,准备教学用具。

2. 学生准备:(1)预习《化石吟》,了解课文内容。

(2)搜集与化石相关的资料,了解化石的特点和形成过程。

四、教学过程1. 导入新课(1)教师出示化石标本或图片,引导学生关注化石的特点。

(2)学生分享自己搜集到的化石资料,了解化石的形成和变化过程。

(3)教师简介《化石吟》的背景,激发学生的学习兴趣。

2. 学习课文(1)学生自读《化石吟》,理解课文内容。

(2)教师引导学生分析课文结构,归纳化石的形成和变化过程。

(3)学生讨论、汇报学习心得,教师点评并总结。

3. 探究学习(1)教师布置探究任务,引导学生深入了解化石背后的故事。

《生物的进化》教案优秀10篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如合同协议、条据文书、策划方案、总结报告、党团资料、读书笔记、读后感、作文大全、教案资料、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as contract agreements, documentary evidence, planning plans, summary reports, party and youth organization materials, reading notes, post reading reflections, essay encyclopedias, lesson plan materials, other sample essays, etc. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!《生物的进化》教案优秀10篇生物进化的历程篇一第2节生物进化的历程教学目标:知识目标:1、举例说出生物进化的主要依据——化石。

化石的研究情况

地球的“年龄”大约有46亿年。

寒武纪是距今5.4亿至5.1亿年的时间段。

比我们较熟悉的恐龙时代的“侏罗纪”早4亿年。

1909年,在加拿大发现的寒武纪中期的布尔吉斯动物化石群轰动了世界,如今这个化石群已被联合国列为科学遗址。

1947年,在澳大利亚又发现了前寒武纪末期的埃迪卡拉动物化石群。

这两个化石群的时间间隔有1.1亿年,两物种间发生的突发性变化难以在实物上得到证明。

而澄江动物化石群正好处在以上两个化石群时间跨度上的中间,是寒武纪生命大爆发的最重要的环节。

也许,世界上没有一处古生物化石群的发现过程,能如云南澄江生物化石群这般传奇。

1984年6月中旬,刚刚从中国科学院南京古生物所硕士毕业的侯先光,来到云南澄江县的帽天山,寻找曾经生存于寒武纪的高肌虫化石。

他住在野外地质勘查工作人员的工棚里,天天早出晚归,爬过崎岖的山路,到选点搜寻古生物化石,每日劈下的石头常常有两三吨重,然而,艰苦的工作并没有得来想要的收获,工作了一个多星期,却依然两手空空,侯先光不免有些失望。

7月1日下午3点左右,正在紧张发掘的侯先光一抬脚,鞋跟不慎剐落了一片松动的岩层,一块形状奇特却又保存完整的化石露了出来,欣喜若狂的他用自己所学的知识判断,这是一块寒武纪早期的无脊椎动物化石。

他再接再厉,当天就发现了三块重要化石,后来进一步鉴定发现,发现的分别是纳罗虫、腮虾虫和尖峰虫化石。

如同打开了一扇古生物宝藏的大门,此后的数天里,侯先光陆续发现了节肢动物、水母、蠕虫等许许多多同时期的古生物化石。

返回南京后,他与导师张文堂教授,撰写了《纳罗虫在亚洲大陆的发现》,并在论文中将澄江的动物化石定名为“澄江动物群”。

此后,在帽天山,诸多科学家们从未见过的奇特古生物陆续重见天日。

中科院南京古生物所陈均远教授、西北大学舒德干教授等人陆续加入研究行列,一系列发表在《自然》、《科学》等国际权威学术刊物上的文章,向全世界描述了在5.3亿年前的寒武纪,地球生命曾在云南澄江集体爆发的壮观场景。

1992年,澄江动物化石群遗址被联合国教科文组织列为“全球地址遗迹东亚优先甲等第四号”。

2005年11月底,澄江化石群申报世界遗产的申请正式上报建设部。

2005年岁末,记者专程来到当年化石的发现地———云南澄江帽天山探访,云南省古生物重点实验室学术委员、澄江动物化石群博物馆陈爱林馆长,和记者讲起当年化石发现的过程依旧不胜感慨。

据陈馆长介绍,经历22年的不懈研究,古生物学界在澄江共发现180多种动物,其中80%都是前所未知的新种,还有20多种痕迹化石和粪便化石。

几乎现生动物的所有门类,都能在澄江化石群里找到它们的远祖代表,而人的“老祖宗”——云南虫,更是首次在澄江发现。

古生物学研究表明,从地球生命出现到今天已经38亿年,但在距今5.4亿年前的寒武纪之前,生命只是以藻类和菌类的简单形式存在于海洋里。

寒武纪之后,大量后生动物突然在海洋里出现,从单细胞藻类、菌类到多细胞后生动物演化特别快,只用了1000多万年,澄江动物群记录了这段特殊时期生物群的全貌。

“和38亿年相比,1000万年相当于一昼夜中的一分钟,科学家把生命快速进化例子叫做生命大爆发。

”陈馆长解释说。

曾经有专家认为,澄江动物群的发现挑战了进化论。

生命的大爆发是否和达尔文的进化论相矛盾呢?

“达尔文在他的时代由于研究条件的限制,对生物演化的历史了解并不是很全面,他认为进化应该是慢速进化。

所以,当科学家发现在寒武纪突然出现的三叶虫时,便认为可能会动摇进化论的基础。

在当时的社会环境,如果谁提出快速进化,就被认为是神创论。

”

“进入20世纪以来,大量的科学证据表明,进化应该是个快速的过程,澄江动物群就很典型。

不过,科学家对澄江动物群的研究成果,只是对达尔文的渐变论做了修正,并非是挑战,因为即使是1000万年也并不是很短的时间。

”

来到澄江化石博物馆,陈馆长向记者集中展示了陈均远教授近年来对化石复原的最新成果,那些曾经仅仅停留在化石标本中的逝去个体,那片早已在地质变化中消散的5.3亿年前的海洋全景图,鲜活地出现在记者的面前,各种生物奇特的姿态、斑斓的色彩让人称奇。

陈馆长介绍了这些神奇生物的特点和重要意义。