严重创伤救治与损伤组织修复的基础研究

- 格式:doc

- 大小:82.50 KB

- 文档页数:15

中西医结合治疗创伤的临床研究创伤是指由于外界力量作用于人体,导致组织或器官的损伤或功能障碍。

对于创伤的治疗,传统中医和西医都有各自的独特优势和方法。

然而,随着医学的发展和研究的深入,中西医结合治疗创伤的方法和效果受到越来越多的关注。

一、中医对于创伤的治疗中医以其独特的理论体系和治疗方法在创伤治疗中发挥着重要作用。

中医认为,创伤导致了体内的气血失调和经络堵塞,而人体内的气血和经络是维持身体健康的重要因素。

因此,中医治疗创伤的重点在于调理气血、畅通经络,以促进损伤组织的修复和康复。

中医常用的治疗方法包括针灸、推拿、中药疗法等。

这些方法通过刺激穴位、调节气血运行来达到治疗创伤的目的。

二、西医对于创伤的治疗在西医中,对于创伤的治疗主要侧重于外科手术和药物治疗。

西医可以通过手术修复创伤组织,以恢复其功能。

同时,西医还运用抗生素、止痛药等药物来减轻痛苦和预防感染。

这些方法在创伤的立即处理和急救中起到了重要的作用。

然而,西医治疗常常侧重于单一病因病机的解决,缺乏综合调理的观念。

三、中西医结合治疗创伤的优势中西医结合治疗创伤能够充分发挥两种医学的优势,达到更好的治疗效果。

中医的经络观念和治疗手法可以帮助西医更好地理解和处理创伤后的气血和经络的失调问题。

而西医的精确诊断和手术治疗可以为中医的疗效提供更好的保障和基础。

中西医结合治疗创伤常常以中医为主,辅以西医手段,通过针灸、推拿等中医方法调理气血,再结合西医的手术修复和药物治疗,可以更好地促进创伤组织的修复。

四、中西医结合治疗创伤的临床研究近年来,中西医结合治疗创伤的临床研究逐渐增多。

这些研究通过严谨的实验设计和观察,探讨了中西医结合治疗创伤的有效性和安全性。

研究结果显示,中西医结合治疗创伤可以显著缩短疗程,减轻疼痛,促进创伤组织的修复,提高康复效果。

同时,中西医结合治疗还能够降低患者的并发症风险,提高治疗的整体效果。

这些研究结果为中西医结合治疗创伤的应用提供了科学依据和指导。

损伤与修复实验报告结论根据损伤与修复实验的结果和分析,我得出以下结论:损伤与修复是一种生物体对外界刺激、创伤和环境变化的适应反应机制。

在这个实验中,我们通过观察和比较受损组织的修复过程,对损伤与修复的机理进行了初步的探究。

首先,损伤对受损组织的结构和功能造成了明显的影响。

在实验中,我们通过切割、灼伤等方式对组织进行了损伤,观察到受损组织发生了断裂、坏死、出血等现象。

这些损伤不仅对组织本身的结构造成破坏,还可能导致正常的生理功能受到一定的限制。

其次,受损组织的修复是一个复杂的生理过程。

实验结果显示,在一定程度的损伤下,受损组织能够逐渐恢复并修复。

首先,损伤后的组织会通过增生和分化来填补损伤部位,形成新的细胞和组织。

这一过程涉及到多种细胞类型和生物分子的参与,如干细胞、增殖因子等。

其次,受损组织还会通过重建基质、修复血管等方式,恢复组织的结构和功能。

最后,修复过程中产生的瘢痕组织则起到了一定的保护作用,但也可能导致功能不完全恢复或畸形。

最后,损伤与修复的效率和结果受多种因素影响。

实验中我们观察到,年龄、营养状况、免疫功能等因素都会对损伤的程度和修复的进程产生影响。

年轻、健康的个体具有更强的修复能力,而老年、营养不良或免疫功能受损的个体的修复过程可能较为缓慢或不完全。

此外,损伤的位置和严重程度也会对修复结果产生重要影响。

在一些情况下,如果损伤过于严重,组织的自愈能力可能无法完成修复。

总之,损伤与修复是一个复杂的生理过程,涉及到多种细胞和分子的相互作用。

通过进一步的研究,我们可以更好地了解损伤与修复的机制,发展出更有效的治疗方法和药物,以促进组织的修复和重建。

组织损伤与修复组织损伤是人类生命中不可避免的一个方面。

当我们遭受心灵上的伤害时,相信我们都会得到安慰和帮助去修补和治愈这些创伤。

然而,我们受到的身体上的伤害却没有那么容易被人们关注和修复。

组织损伤和修复是生命体经历的基本过程,它们不仅仅发生在人类身上,而且发生在动物和植物身上。

在这篇文章中,我们将讨论组织损伤与修复的过程,包括其发生的方式、激活的信号和响应以及如何治疗和预防组织损伤。

组织损伤的发生方式有很多种,包括机械损伤、化学损伤和放射性损伤等。

其中机械损伤是最常见的,可以分为外伤和内伤。

外伤是由于身体受到打击、割伤、摔伤、烧伤和切割等而造成组织损伤。

内伤则是由于身体受到摩擦、挤压、拉伸和骨折等内部因素而造成组织损伤。

不同类型的组织损伤需要不同的治疗方法。

虽然大多数轻微损伤可以通过休息和自我康复来修复,但严重的组织损伤可能需要外科手术治疗。

组织损伤的修复需要一系列的复杂过程。

首先,激活的信号源于伤害的范围和严重性,以及周围支持组织的类型和情况。

损伤的组织会释放信号物质,如炎症因子和细胞因子,这些物质将引发身体的免疫反应和细胞的更新。

这个过程需要很多类型的细胞来协调彼此,包括血小板、中性粒细胞和巨噬细胞等。

这些细胞一方面清除坏死的组织和细胞,另一方面释放生长因子和其他信号物质来促进新的细胞生成和再生。

组织损伤和修复的过程可以被划分为三个主要阶段:炎症、增生和修复。

在炎症阶段,损伤的组织会引发炎症反应,产生炎症因子和细胞因子来引起免疫反应,清除坏死的组织和细胞,为新生细胞的增长和再生铺平道路。

在增生阶段,损伤的部位开始发生细胞增生和分化。

新生细胞从相关的干细胞中分化出来,并在周围支持细胞的帮助下成长和发展。

在修复阶段,新生细胞开始分化形成组织和细胞类型,并且最终形成完整的组织或部位。

整个修复的过程需要几天或几周的时间,具体取决于损伤的类型和程度。

治疗和预防组织损伤需要改变生活方式和采取一些有效的措施。

重大创伤与修复诊疗关键技术研发与示范应用重大创伤包括心脑血管疾病、创伤性脑损伤、创伤性骨折、创伤性胸腹腔损伤等,这些创伤会对患者的身体和心理健康造成严重影响。

为了帮助患者恢复,关键技术的研发和示范应用至关重要。

首先,对于心脑血管疾病,关键技术的研发需着重于脑血管介入治疗和微创手术技术。

通过发展和改进脑血管介入技术,包括血管成像、血管支架植入和血管修复等,可以更加精确地处理脑血管损伤,减少手术创伤和并发症。

此外,开展心脏瓣膜病患者的微创手术,避免传统开胸手术的创伤,对于患者的术后康复和生活质量提升有重要意义。

其次,创伤性脑损伤是一种常见的重大创伤。

关键技术的研发需侧重于脑保护和神经再生。

脑损伤后,关键技术可以通过降低脑细胞死亡、促进神经元连接和增加神经营养因子的表达等方式,减少患者的神经功能损伤。

修复脑损伤的关键技术,如干细胞移植、神经电刺激和物理疗法等,可以帮助患者恢复神经功能和日常生活能力。

第三,创伤性骨折是常见的重大创伤之一。

关键技术的研发和应用需主要包括创伤固定技术和骨再生技术。

通过改进创伤固定技术,如内固定物的改良和利用新材料的方法,可以提高手术的稳定性和减少感染的风险。

此外,骨再生技术的研发,包括利用干细胞、生长因子和骨替代材料等,可以促进创伤骨折部位的愈合和骨组织的再生。

最后,创伤性胸腹腔损伤对患者的生命安全具有很大威胁。

关键技术的研发需侧重于快速有效的手术修复和损伤后并发症的治疗。

例如,在胸腔损伤的修复中,可以采用内窥镜技术和胸腔镜手术技术,减少手术创伤,缩短患者的住院时间。

另外,发展封闭性胸腹腔损伤的治疗技术,如闭式吸引引流和人工肺功能支持等,能够更好地控制感染和其他并发症。

综上所述,重大创伤与修复诊疗关键技术的研发与示范应用至关重要。

通过改进现有技术和引入新技术,可以提高患者的治疗效果和生活质量,促进患者的康复和社会参与。

此外,加强技术示范应用的推广和培训,有助于提高医生技术水平和患者的获益范围。

损伤修复机制的分子生物学研究损伤是人类生活中不可避免的一部分,人体机能可以通过各种自我修复机制来恢复到原有状态。

身体受到损伤后,细胞会检测到损伤的信号,并通过一系列复杂的分子生物学机制来启动修复过程。

本文将会探讨人类身体当中的损伤修复机制的分子生物学研究。

细胞外基质(ECM)在组织修复中的作用组织中细胞外基质(ECM)是组成细胞之间的间质,也是细胞的外部环境。

人体内不同器官和组织的ECM分布和组成情况不同。

ECM是组织损伤和修复的重要组成模块,它具有结构、生物学细胞学、机械力学和信号传导四个方面的功能。

ECM提供了一个良好的细胞外环境,为组织细胞的成长、生长和迁移提供力量支撑。

ECM形态学的改变和成分的变化与许多欠吸氧、炎症和肉芽组织的形成相关联。

ECM的完整性维护和细胞-ECM间的相互作用可以通过激活分化和增值途径促进上皮的重建。

在肝脏和心血管损伤中,ECM成分的多样性和改变使得成纤维细胞等细胞继续分裂增殖,从而进行ECM模型的改变并促进组织修复。

生长因子和信号通路对组织修复的影响生长因子是诸如细胞因子和外泌因子等具有生物活性的多肽分子。

它们通过细胞表面受体介导复杂的信号传递途径来影响细胞增殖、分化、迁移和细胞凋亡。

生长因子在许多生物学过程中都发挥了重要的作用,包括细胞的身份识别、细胞命运的确定、组织发育、维护和修复。

在损伤修复过程中,生长因子模拟和激活异质性的细胞,例如神经元和心肌等,以及其它需要修复或替换的组织。

生长因子与细胞表面受体相互作用,导致特定的信号通路被激活,从而启动或抑制细胞自我修复过程。

特别的,转化生长因子β(TGF-β)在组织修复中发挥了重要的作用。

TGF-β是多种生物活性分子的组合,它们对于创伤修复有重要作用。

TGF-β可以激活成纤维细胞,从而合成和分泌的ECM分子。

在心肌梗塞后,TGF-β在诱导敬链前体和纤溶酶原激活剂抑制元(SERPINA5)等的细胞凋亡方面发挥了重要作用。

皮肤损伤修复的生物学机制与新疗法的研究进展皮肤是人体最大的器官,具有保护身体的功能。

然而,皮肤损伤是日常生活中常见的问题,它可能由于创伤、烧伤、手术或疾病引起。

为了促进皮肤损伤修复,科学家们探索了多种生物学机制和新的疗法。

本文将介绍皮肤损伤修复的生物学机制以及一些研究进展。

第一部分:皮肤损伤修复的生物学机制1. 表皮细胞迁移和增殖在皮肤损伤的初始阶段,表皮细胞开始迁移和增殖,以覆盖伤口表面。

这种过程被称为上皮化。

上皮细胞通过分裂和迁移,填补创伤区域,并恢复其完整性。

2. 创伤愈合中的炎症反应创伤引发炎症反应是皮肤损伤修复过程中的关键步骤。

炎症反应包括白细胞的迁入和炎症介质的释放,这些介质有助于清除伤口中的细菌和死亡组织,以及刺激新的组织生长。

3. 纤维母细胞的活化和基质合成在伤口愈合的过程中,纤维母细胞被激活并开始合成胶原蛋白和其他基质成分。

这些物质形成了伤口的新生组织,并最终形成了疤痕。

4. 血管生成血管生成是皮肤损伤修复中的一个重要过程。

新生血管可为伤口提供充足的血液供应和氧气,以促进伤口愈合。

血管生成的过程受到多种血管生成因子的调控。

第二部分:新疗法的研究进展1. 干细胞治疗干细胞具有自我更新和多向分化的能力,因此被广泛应用于皮肤损伤修复中。

干细胞治疗可以通过促进上皮细胞的增殖和防止疤痕形成来加速伤口愈合。

2. 生长因子疗法生长因子是一类能够刺激细胞增殖和组织修复的蛋白质。

生长因子疗法可以通过应用外源性生长因子来促进伤口愈合,加速新血管生成和组织再生。

3. 3D打印技术3D打印技术是一种快速制造物体的方法,近年来在皮肤损伤修复中得到了广泛的应用。

通过使用3D打印技术,可以制造出具有复杂结构的人工皮肤,用于替代或修复受损的皮肤组织。

4. 基因治疗基因治疗是一种通过引入特定基因来修复受损组织的方法。

在皮肤损伤修复中,基因治疗可以通过引入促进组织生长和血管生成的基因来促进伤口愈合。

总结:皮肤损伤修复的生物学机制和新疗法的研究进展为我们提供了更多修复皮肤损伤的选择。

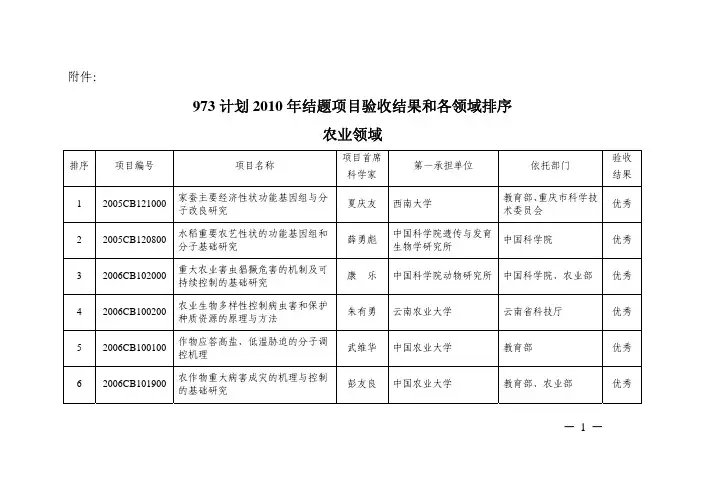

中国高校973首席科学家第一名清华大学15个(信息)罗毅支撑高速、大容量信息网络系统的光子集成基础研究(能源)卢强我国电力大系统灾变防治和经济运行的重大科学问题的研究(能源)姚强燃烧源可吸入颗粒物的形成与控制技术基础研究(能源)过增元(合)高效节能的关键科学问题(能源)毛宗强(合)氢能的规模制备、储运及相关燃料电池的基础研究(能源)陈昌和(合)燃煤污染防治的基础研究(信息)吴澄(合)复杂生产制造过程实时、智能控制与优化理论和方法研究(材料)南策文(合)信息功能陶瓷的若干基础问题研究,(生命)陈国强(合)基于生物信息学的药物新靶标的发现和功能研究,(生命)饶子和(合)蛋白质功能、三维结构和折叠原理研究(信息)吴建平新一代互联网体系结构理论研究(信息)雒建斌高性能电子产品设计制造精微化、数字化新原理和新方法(信息)孙家广现代设计大型应用软件的共性基础(生命)孟安明利用模式动物研究遗传性出生缺陷的发生机理(能源)陈昌和燃煤污染物干法联合脱除的基础研究第二名:北京大学14个(农业)王忆平高效生物固氮作用机理及其在农业中的应用(信息)张兴系统芯片中新器件新工艺的基础研究(信息)梅宏Internet环境下基于Agent的软件中间件理论和方法研究(生命)丁明孝细胞重大生命活动的基础与应用研究(生命)唐朝枢心脑血管疾病发病和防治的基础研究(生命)李凌松人胚胎生殖嵴干细胞的分化与组织干细胞的可塑性研究(材料)严纯华稀土功能材料的基础研究(材料)甘子钊超导科学技术(材料)刘忠范/彭练矛纳电子运算器材料的表征与性能基础研究(前沿)赵夔基于超导加速器的SASE自由电子激光的关键物理及技术问题(生命)郑晓瑛(合)中国人口出生缺陷的遗传与环境可控性研究(前沿)姜伯驹(合)核心数学的前沿问题(生命)来鲁华基因功能预测的生物信息学理论与应用(材料) 严纯华新型稀土磁、光功能材料的基础科学问题第三名: 复旦大学、华中科技大学、中国农业大学(并列,各校都有7个973首席科学家)复旦大学7人(环境)金亚秋复杂自然环境时空定量信息获取与融合处理的理论与应用(生命)杨雄里脑功能和脑重大疾病的基础研究(生命)贺福初/杨?M原人类重大疾病的蛋白质组学研究(材料)资剑人工带隙材料的物理机制、制备及其应用研究(材料)杨玉良(合)通用高分子材料高性能化的基础研究(生命)金力(合)环境化学污染物致机体损伤及其防御的基础研究(材料)杨玉良聚烯烃的多重结构及其高性能化的基础研究华中科技大学7人(生命) 魏庆义(合)环境化学污染物致机体损伤及其防御的基础研究,(生命) 马丁(合)恶性肿瘤侵袭和转移的机理及分子阻遏,(能源) 郑楚光(合)燃煤污染防治的基础研究(综合) 罗俊基于弱力测量平台的引力及相关物理规律研究(生命) 肖传国神经损伤修复和功能重建的应用基础研究(信息)丁汉数字化制造基础研究(信息)冯丹下一代互联网信息存储的组织模式和核心技术研究中国农业大学7(农业) 孙其信农作物杂种优势及其利用的分子生物学基础(农业) 王学臣作物抗逆性与水分、养分高效利用的生理及分子基础(农业) 李宁农业动物遗传育种与克隆的分子生物学基础研究(农业) 彭友良农作物重大病虫害成灾机理及调控基础的研究(农业) 巩志忠作物高效抗旱的分子生物学和遗传学基础(农业) 李德发畜禽肉品质性状形成的营养代谢与调控机理(农业)武维华作物应答高盐、低温胁迫的分子调控机理2楼第6名:北京师范大学5个(环境)刘昌明黄河流域水资源演化规律与可再生性维持机理(农业)张新时草地与农牧交错带生态系统重建机理及优化生态-生产范式(综合)李小文地球表面时空多变要素的定量遥感理论及应用(综合)杨志峰生物地球化学及环境的前沿研究(综合)方维海生命体系识别和调控过程中重要化学问题的基础研究上海第二医科大学3+1人[陈竺] 3+1 [滚动项目]+1项[附属医院不属于教育系统](生命)曹谊林组织工程的基本科学问题(生命)盛慧珍干细胞的基础研究与临床应用(生命)陈国强基于生物信息学的药物新靶标的发现和功能研究(生命)曹谊林组织工程学重要基础科学问题研究[滚动课题]----“(生命)陈竺疾病基因组学理论和技术体系的建立(瑞金医院,依托基金委)”中南大学4(材料)钟掘提高铝材质量的基础研究(材料)邱冠周微生物冶金的基础研究(材料)张新明高性能铝材与铝资源高效利用的基础研究(材料)黄伯云高性能炭/炭复合材料的基础研究浙江大学4(信息)鲍虎军虚拟现实的基础理论、算法及其实观(生命)郑树森移植器官慢性失功的免疫学应用基础研究(综合何赛灵新型人工电磁介质的理论与应用研究(农业)吴平作物高效利用氮磷养分的分子机理中国海洋大学3(环境) 翟世奎(合)中国典型河口—近海陆海相互作用及其环境效应(前沿) 耿美玉糖生物学与糖化学-特征糖链结构与功能及其调控机制(环境)吴德星中国东部好大一片陆地架海洋物理环境演变及其环境效应华东理工大学3(材料)钱旭红绿色化学农药先导结构及作用靶标的发现与研究{能源}王辅臣大规模高效气流床煤气化技术的基础研究(材料) 卢冠忠高丰度稀土元素在环境保护领域中高效、高质利用的基础研究南京工业大学3(材料)许仲梓(合)性能水泥制备和应用的基础研究(材料)徐南平面向应用过程的膜材料设计与制备基础研究(前沿)欧阳平凯生物催化和生物转化中关键问题的基础研究中国科技大学3(前沿)郭光灿量子通信与量子信息技术(环境))范维澄火灾动力学演化与防治基础(生命)姚雪彪调控细胞增殖重要蛋白质作用网络的研究西安交通大学3(能源)刘志刚(合)新一代内燃机燃烧理论和石油燃料替代途径的研究(能源)郭烈锦利用太阳能规模制氢的基础研究(材料)卢天健超轻多孔材料和结构创新构型的多功能化基础研究南京大学2 人三项(材料)王牧光电功能晶体的结构性能、分子、微结构设计和制备过程(综合)孙义燧非线性科学中的若干前沿问题(材料)王牧光电功能晶体结构性能、分子设计、微结构设计与制备过程[滚动]华南理工大学2(能源)华贲(合)高效节能的关键科学问题(材料)曹镛(合)有机/高分子发光材料重大基础问题的研究华东师范大学2(环境)丁平兴(合,副首席)中国典型河口—近海陆海相互作用及其环境效应(生命)胡应和转基因高等动物的创建与高级脑功能分析武汉大学2(环境)李义天长江流域水沙产输及其与环境变化耦合机理研究(环境)龚健雅对地观测数据-空间信息-地学知识的转化机理上海交通大学2{生命}贺林(合)中国人口出生缺陷的遗传与环境可控性研究{生命}任秋实视觉功能修复的基础理论与关键科学问题(生命)3楼四川大学2魏于全基因治疗的应用基础研究顾忠伟组织诱导性生物医用材料的基础研究吉林大学2(综合)裘式纶(合)创造新物质的分子工程学研究(综合)崔田超高压下凝聚态物质的若干前沿问题中山大学2(信息) 许宁生新型场发射平板显示和微显示的基础研究(生命) 屈良鹄人类非编码RNA及其介导的基因表达调控太原理工大学1人2项[滚动课题](能源)谢克昌(合)煤热解、气化和高温净化过程的基础研究谢克昌气化煤气与热解煤气共制合成气的多联产应用的基础研究北京航空航天大学1人2项[ [滚动课题](信息)李未网络环境下海量信息组织与处理的理论与方法研李未海量信息的协同性和可生存性的理论与实践研究究北京理工大学1(能源)吴锋绿色二次电池新体系相关基础研究同济大学1(环境))汪品先地球圈层相互作用中的深海过程和深海记录新疆大学1(环境)潘晓玲中国西部干旱区生态环境演变与调控研究南开大学1(能源)耿新华(合)低价、长寿命新型光伏电池的基础研究天津大学1(能源)苏万华(合)新一代内燃机燃烧理论和石油燃料替代途径的基础研究东北大学1(信息)柴天佑(合)复杂生产制造过程实时、智能控制与优化理论和方法研究中国矿业大学1(环境)谢和平(合)灾害环境下重大工程安全性的基础研究南京农业大学1(农业)郑小波(合)农林危险生物入侵机理与控制基础研究华中农业大学1(农业)张启发(合)农作物资源核心种质构建、重要新基因发掘与有效利用研究国防科学技术大学1(信息)卢锡城虚拟计算环境聚合与协同机理研究中国石油大[北京] 1(能源)鲍晓军重油高效转化与优化利用的基础研究(中石油等)中国地质大学(北京)1(资源)王成善白垩纪地球表层系统重大地质事件与温室气候变化西北大学1(能源)刘池阳多种能源矿产共存成藏(矿)机理与富集分布规律北邮1(信息)任晓敏新一代通信光电子集成器件及光纤的结构工艺创新基础云南大学1(环境)何大明纵向岭谷区生态系统变化及西南跨境生态安全云南农业大学1(农业)朱有勇农业生物多样性控制病虫害和保护种质资源的原理与方法西南农业大学1(农业)夏庆友家蚕主要经济性状功能基因组与分子改良研究首都医科大学1(生命)王晓民神经变性病的机制和防治的基础研究第三军医大学1(生命)蒋建新严重创伤救治与损伤组织修复的基础研究第四军医大学1(生命)陈军脑功能的动态平衡调控各领域分布:“973计划”项目课题验收会围绕落实《规划纲要》,“十一五”期间,973计划将围绕农业、能源、信息、资源环境、人口与健康、材料、综合交叉和重要科学前沿等领域,解决国家重大战略需求领域的关键科学问题,组织实施重大科学研究计划。

项目名称:严重创伤重要组织器官修复再生的细胞与分子机制研究首席科学家:付小兵中国人民解放军总医院起止年限:**依托部门:总后勤部卫生部一、关键科学问题及研究内容(一)拟解决的关键科学问题根据严重创伤后损伤组织修复与再生发生的病理生理过程,结合现代细胞与分子生物学的研究进展,本项目拟解决的关键科学问题是“严重创伤后全身与局部内环境改变对重要组织和器官修复与再生的影响及其相关机制”,主要包括以下四个方面(图1):1、严重创伤全身性损害对局部组织修复与再生影响的细胞与分子机制。

主要从整体了解严重创伤缺血缺氧导致全身内环境改变与平衡失调对局部组织修复与再生影响的细胞与分子机制等;2、严重创伤局部微环境改变对重要组织器官损伤修复与再生的影响与调控机制。

主要阐明严重创伤后局部微环境改变的特征与相关机制,以及这种改变对组织修复细胞(多种成体干细胞)的诱导分化与重编程作用,明确这些作用对修复速度与质量的影响;3、几种代表性组织器官严重创伤后修复与再生关键的细胞与分子机制。

主要从严重创伤后全身与局部改变的共性机制影响个性机制入手,研究皮肤、肺、骨、软骨与外周神经等代表性组织器官修复与再生的“始动”与调控机制;4、重要组织器官完美修复与再生的关键性制约因素。

解决和突破促进组织修复与再生关键技术的瓶颈,为建立创新的治疗技术和方法打下基础。

(二)主要研究内容根据需要解决的关键科学问题,本项目主要研究内容如下(图1):1、严重创伤缺血缺氧对组织修复与再生的影响与关键机制。

重点解决缺血缺氧的始动因素以及缺血缺氧导致机体内环境改变影响重要组织器官修复与再生的机制;2、严重创伤免疫紊乱和全身炎症对重要器官修复与再生的影响。

重点解决严重创伤免疫失调和全身炎症导致的内环境紊乱对重要器官修复与再生影响的机制;3、严重创伤局部微环境改变对成体干细胞分化的影响及其与组织器官修复和再生的关系。

重点研究创伤局部微环境改变对主要修复细胞分化的调控作用及其与不同修复结局的关系;4、严重创伤后肺损伤修复与再生机制。

损伤的修复医学损伤的修复医学损伤是人体在意外事故、疾病或外界力量作用下的生理或结构性的破坏,它是人体自然反应的一部分。

损伤的修复是指人体在发生损伤后,通过一系列的生理反应和修复过程,恢复其正常结构和功能。

损伤的修复医学是研究和应用各种医学手段来加速和促进损伤修复的学科。

损伤修复的过程可以分为三个阶段:炎症反应阶段、再生修复阶段和重构修复阶段。

炎症反应阶段是损伤发生后的第一个阶段。

它是机体对损伤创伤的一种自我保护反应,目的是清除损伤部位的细胞碎片和损伤组织,以便为后续修复提供一个良好的环境。

炎症反应主要包括血管反应、细胞反应和体液反应。

在损伤处,血管会迅速扩张,增加血流量,导致局部红肿、热痛等症状。

细胞反应包括炎症细胞的迁移和血管内外的炎症细胞的活化。

体液反应主要是指炎症部位的渗出液,其中包含大量的炎症细胞和其他营养物质,为细胞的再生和修复提供必需的物质。

再生修复阶段是指损伤后组织和器官恢复到正常结构和功能的过程。

在这个阶段,损伤部位的组织会通过增生和再生来填补缺损。

细胞增生是指损伤部位的细胞开始快速分裂和增殖,以恢复损失的细胞数量。

而再生则是指损伤部位的细胞开始恢复其分化和功能,以恢复损失的组织结构和器官功能。

再生修复的速度和质量受到多种因素的影响,包括损伤的程度、损伤部位的血液供应和细胞局部环境等。

重构修复阶段是指损伤部位的结缔组织开始重建和修复。

在这个阶段,损伤部位的细胞会合成胶原蛋白和其他结缔组织成分,以恢复组织的力学性质和结构。

这个过程需要持续的时间和合适的刺激,以促进损伤部位的结缔组织重建和修复。

适当的运动和力量训练可以帮助加速结缔组织的修复,同时也可以预防和改善功能障碍。

除了自然修复过程,现代医学也提供了多种方法来加速和促进损伤的修复。

例如,人造材料可以替代损伤部位的缺陷组织,帮助修复和再生。

干细胞治疗是一种新兴的治疗方法,可以使用患者自身的干细胞来修复损伤部位的组织和器官。

另外,外科手术也可以通过整形和重建来修复严重损伤,恢复人体的功能。

项目名称:严重创伤救治与损伤组织修复的基础研究一、研究内容(一)拟解决的关键科学问题制约严重创伤救治水平进一步提高的关键:一是伤后并发症的预防和早期治疗,二是重要组织损伤后的修复障碍,尤其是功能性修复障碍。

严重创伤救治的关键在于预防和早期治疗并发症以及促进损伤组织的功能性修复。

业已研究表明,严重创伤后机体内不仅发生严重损伤性反应,而且机体抗损伤性反应明显减弱,两者的严重失衡是导致创伤后感染和器官功能障碍等并发症的重要前提,其中缺血缺氧和免疫功能紊乱是其中两个最为关键的病理生理变化。

过去研究主要强调机体损伤性反应,从“治”的角度,寻找解决伤后并发症的措施。

对机体抗损伤性反应并未引起足够重视,正因为这样,目前缺乏阻断或减轻创伤后并发症的有效措施。

造成伤残的常见原因分别为中枢和外周神经损伤、骨愈合障碍、体表大面积创面的疤痕过度增生(尤其是重要功能部位)。

近年来,人们对这些重要组织受损后进行再生修复的细胞、分子机制和局部微环境的影响因素有了许多新的认识。

尤其是干细胞研究、组织工程技术等高新技术的快速发展与应用,使许多过去难以达到的组织修复和再生目标将成为可能。

本项目将在前五年已取得的重要进展和一批具有创新性研究成果的基础上,进一步围绕如何提高严重创伤救治水平和损伤组织修复质量两个核心问题,拟解决以下两个关键科学问题:⑴创伤早期机体自身抗损伤机制及其防治器官功能障碍、感染的关键调控环节;⑵创伤后几种重要组织修复的细胞与分子机制和促进其功能性修复的新措施,减轻重度脑创伤后脑组织进一步损伤的关键技术与理论。

总体思路如下:创伤后并发症及伤残发生的基本过程伤残 严重创伤 全身反应局部反应 ↓组织修复“结构”修复 功能修复 修复障碍器官功能障碍 死亡(二)主要研究内容围绕上述两个关键科学问题,重点进行四方面研究:1、严重创伤早期内源性抗损伤反应的启动机制和调控作用主要研究严重创伤早期抗损伤保护反应的启动机制、变化规律;揭示抗损伤性保护反应在预防或减轻创伤早期缺血缺氧损害和免疫功能紊乱中的作用;探寻通过增强内源性保护机制防治严重创伤早期损害的新措施;2、严重创伤后天然免疫功能紊乱的分子机制与感染易患性研究主要研究严重创伤后天然免疫功能紊乱发生的机理及其预防感染的调控途径;揭示严重创伤后感染易患性与遗传背景差异性的内在联系,筛选出影响脓毒症发生的“易感基因型”;结合机体自身保护机制的调控作用,探讨综合防治创伤感染的新措施。

3、重要组织修复障碍的机制与重度脑创伤救治研究主要研究皮肤创面修复细胞表型改变与修复结局的关系(重点是疤痕增生的机制与诱导汗腺再生研究);结合骨骼发育,筛选参与骨折修复的分子靶标,寻找促进难愈性骨折愈合、防止骨不连的新措施;研究周围神经损伤后神经元、雪旺氏细胞与神经生长因子促进神经生长的调控措施;明确重度脑创伤后早期防止脑组织继发性损伤和促进其功能康复的关键技术与分子机制。

4、成体干细胞对创伤修复的应用基础研究主要探讨创伤微环境因素(壁龛细胞对话及体液因子等)对成体干细胞参与组织修复的影响及调控机制;建立干细胞安全扩增新技术,并进行功能修饰,使干细胞既促进创伤愈合,又具有抗感染和降低免疫原性功能,以增强其促修复能力;明确成体干细胞再生皮肤汗腺的关键技术与机制。

二、预期目标(一)总体目标1、坚持基础研究与临床治疗紧密结合的研究模式,贯彻以预防创伤并发症发生和提高愈合质量为主的指导思想,以解决降低严重创伤伤死和伤残率为研究目标,进一步阐明严重创伤并发症防治的关键基础理论,揭示与伤残相关的几种组织过度修复或修复障碍的分子机制,提出相应的创新理论。

提出预防和早期治疗创伤并发症,以及促进损伤组织实现结构和功能重建的新措施或方案,力争使严重创伤的治疗水平取得新突破,从而使我国创伤研究居国际先进水平。

2、进一步提高烧伤等优势领域的研究水平,加快具有坚实基础的交通伤、复合伤为代表的常见创伤的研究步伐,基础研究与临床救治密切结合,达到国际先进,某些方面达国际领先水平。

3、以“创伤、烧伤与复合伤国家重点实验室”为依托,带动我国创伤医学研究的基地建设,培养一批高水平的中青年科学家,特别是基础研究和临床实践相结合的临床科学家(Physician scientist),造就一支具有国际竞争实力的中青年创伤研究队伍。

(二)五年预期目标1、揭示创伤后内源性保护反应的启动机制,确认一组最早参与内源性保护性反应的转录调节因子和蛋白质,为上调内源性保护反应提供分子靶点。

明确内源性保护反应对创伤后细胞缺血缺氧性损害和感染的负调控作用和机制。

提出“内源性保护机制的始动学说”。

2、进一步明确严重创伤后神经内分泌、创伤血清因子、T细胞等对组织巨噬细胞功能的影响,揭示创伤后免疫功能紊乱的分子机制,以及创伤后体内是否存在功能特异的“免疫抑制分子”,并了解其结构、功能和细胞来源。

明确一组与创伤感染易患性密切相关的基因多态性谱,并阐明其功能意义。

3、从发育学、比较生物学、细胞生物学以及分子生物学方面明确皮肤组织在损伤修复过程中过度纤维化的发生机制、关键调控因素,力争研制出既促进创伤愈合又减少纤维化(瘢痕愈合)的的新措施或药物。

4、利用转基因、基因敲除小鼠和基因组学等技术筛选参与骨折、周围和中枢神经损伤修复的分子靶标,初步阐明FGFRs、NgR、NGF等分子在骨折、周围和中枢神经损伤修复机制中的作用和分子机制。

提出1-2项促进骨折(特别是难愈骨折)、外周神经损伤和大脑损伤修复的新措施。

5、阐明创伤条件下成体干细胞生物学特性的变化及相关机制,验证成体干细胞与周围细胞对话决定其分化的理论假说。

建立成体干细胞安全扩增的技术体系。

建立增强成体干细胞向伤部迁移定植、向功能细胞分化、以及通过修饰成体干细胞以降低其免疫排斥反应和增强抗感染能力的技术体系。

建立成体干细胞再生皮肤汗腺的关键技术。

6、在国际本领域主要杂志上发表学术论文75-100篇,其中IF>10的相关期刊发表论文5-8篇,申请10-15项发明和实用专利。

三、研究方案(一)总体研究思路、技术路线及可行性业已研究表明,严重创伤从受伤至出现并发症都要经历创伤反应期,这一发展阶段不仅需要一定时间(数小时至数天),还具有一定的可逆性,甚至可预防性。

创伤反应固然十分复杂,包括损伤性和抗损伤性两大类,但从主动减轻创伤后继发性损伤,预防并发症发生的角度看,研究抗损伤性反应(内源性保护反应)显得更为重要。

细胞缺血缺氧和免疫功能紊乱是引发创伤并发症的两个最基本的病理生理变化。

组织损伤或缺失后再生修复障碍是伤残的原因,常见于中枢和外周神经损伤、骨愈合障碍、体表大面积创面的疤痕过度增生(尤其是重要功能部位)。

因此,本项目在前一个973项目已取得的重要进展和一批创新成果的基础上,一方面重点抓住抗损伤保护反应和天然免疫反应,深入研究减轻或防止创伤后细胞缺血缺氧损害和免疫功能紊乱,以降低并发症的相关理论和方法;另一方面,围绕与伤残密切相关的几种重要组织损伤,系统研究促进其功能性修复的细胞与分子机制,或防止其损伤后继发性损伤、促进其功能康复的关键技术与机制。

为最大限度地降低严重创伤后并发症的发生率和死亡率以及伤残率提供创新的理论指导和有力的防治措施。

在技术路线上,本项目坚持机制研究与防治研究相联系、基础研究与应用研究相对应、创伤医学与其它相关学科相结合的思路,首先,利用系统生物学的新理念,结合分子生物学、基因组学、蛋白质组学新技术,从基因、分子、细胞、器官和整体的综合层次上深化研究严重创伤并发症防治的基础理论和组织修复障碍导致伤残的细胞与分子机制;其次,充分利用前一个973项目建立的严重创伤病人标本库和临床研究基地,加强基础研究与临床实际的紧密结合,确保我们的研究问题来源于临床,即从临床走向实验室(From bed to bench);第三,突出应用基础研究,结合高新生物技术(如干细胞研究、分子设计与重建、蛋白质重组、组织工程技术等),探索早期防治严重创伤并发症和降低伤残的新措施,确保研究成果能更好地解决临床实际问题,即从实验室返回临床(From bench to bed)。

可行性上,近十余年来,项目参加单位一直致力于创伤基础研究,国家曾多次重点投入。

通过一批重大项目,曾提出了系列创新理论(如复合伤的“复合效应”理论、火器伤的“血流扰动”学说和“远达效应”理论、冲击伤的“过牵效应”机制等)以及多种临床救治技术(如早期切痂和大张异体皮开洞嵌入小片自体皮移植治疗严重烧伤、早期肠道喂养、选择性肠道去污染防治创伤感染、膈神经、多组神经及健侧颈7神经根移位治疗臂丛根性撕脱伤等)。

特别是前一个973项目的研究,在严重创伤后并发症发生机制和损伤组织修复均有创新性发现,为本项目奠定了坚实的理论和工作基础。

在研究条件上,创伤、烧伤与复合伤实验室为国家重点实验室,国家重点学科3个,省部级重点实验室7个,拥有目前国内一流的创伤模拟和基础研究的技术平台,为本项目提供了丰富的资源保障和强有力的技术支撑。

在研究队伍上,我国创伤医学领域已形成了一支老、中、青三结合,基础医学、临床医学、理工科学人才相整合的优秀团队,其中不仅有基础研究的学术带头人,而且还有临床创伤专家,包括多名院士,一批国家杰出青年基金获得者和长江计划学者。

曾有多人在国际上获奖,担任重要学术职务。

通过十余年来的合作研究和广泛的学术交流,已完全具备多单位、跨学科联合公关的团队精神和创新能力,为本项目提供了强大的人力保障。

综上所述,本项目选题瞄准创伤医学研究前沿,抓住了制约目前创伤医学研究的“瓶颈”问题,几十年来,项目各参加单位不仅已积累了雄厚的科研基础,而且在研究队伍和实验条件上均具有从事前沿课题研究的实力。

因此,通过5年的联合攻关,本项目完全有可能达到预期目标,使我国严重创伤的救治水平实现新的突破。

(二)创新性点1、以机体内源性抗损伤保护机制为切入点,提出并阐明内源性保护机制受损是启动创伤后器官功能障碍、感染的中心环节,即“内源性保护机制始动学说”,建立治疗创伤并发症的“预防医学”新理念。

2、以吞噬细胞为核心,率先提出天然免疫功能紊乱和遗传背景是决定创伤感染发生发展的首要因素,阐明创伤后感染发生的启动机制和关键调控环节,为防治创伤感染提供新思路。

3、揭示创伤后几种重要组织修复障碍的分子机制,阐明“以细胞损害为关键环节愈合诸因素失调”致创伤难愈的新学说,并应用细胞、组织工程等高新技术,实现皮肤、骨骼等组织功能性修复,如建立成体干细胞再生皮肤汗腺的技术。

(三)课题设置围绕上述四个研究内容,设臵五个课题,分别为:课题一:内源性保护反应减轻严重创伤早期缺血缺氧损害的基础研究主要研究内容:筛选反映细胞内源性保护机制启动的标志转录调节因子基因或蛋白,分析其表达调控方式和相关信号途径, 以及这些蛋白早期表达的生物学意义;研究骨架相关蛋白在细胞内源性保护反应启动中的作用;研究与血管舒缩功能和细胞抗损伤作用有关的细胞内源保护系统和保护分子在严重创伤后的启动和变化规律,血管平滑肌细胞启动内源性保护机制对血管反应性的影响,研究激活血管平滑肌细胞内源保护机制提高严重创伤后血管低反应性的措施;研究内源性保护反应对创伤后血管通透性的调控作用机制,寻找改善缺血缺氧所致血管通透性增高的方法;研究内源性保护反应对缺血缺氧过程中细胞能量代谢、氧化损伤和细胞凋亡的调控作用;探讨天然食物成份、中药成分、特殊营养素对内源性细胞保护机制的调控作用及保护效应,筛选几种有效的外源性抗损伤物质,研究形成增强内源性细胞保护机制防治严重创伤缺血缺氧损害的新措施,提高严重创伤救治水平。