八年级语文晏子使楚

- 格式:pdf

- 大小:1017.58 KB

- 文档页数:8

【语文知识点】晏子使楚的故事概括及赏析《晏子使楚》讲述了春秋末期,齐国大夫晏子出使楚国,楚王三次侮辱晏子,想显示楚国的威风,晏子巧妙回击,维护了自己和国家尊严的故事。

晏子将要出使楚国。

楚王听到这个消息,对手下的人说:“晏婴是齐国的善于言辞的人,现在将要来了,我想羞辱他,用什么办法呢?左右的人回答说:“在他来的时候,请允许我们绑一个人从大王您面前走过。

大王问,‘这是什么国家的人?’他回答说,‘是齐国人。

’大王说,‘他犯了什么罪?’我们说,‘犯了偷窃罪。

’”晏子到了,楚王赏赐给晏子酒,酒喝得正高兴的时候,两个官吏绑着一个人走到楚王面前。

楚王问:“绑着的人是什么国家的人?”近侍回答说:“他是齐国人,犯了偷窃罪。

”楚王瞟着晏子说:“齐国人本来就善于偷窃吗?”晏子离开座位回答说:“我听说这样的事:橘子生长在淮河以南就是橘子,生长在淮河以北就变成枳了,只是叶子的形状相像,它们果实的味道不同。

这样的原因是什么呢?是水土不同。

现在老百姓生活在齐国不偷窃,到了楚国就偷窃,莫非楚国的水土使得老百姓善于偷窃吗?”楚王笑着说:“圣人不是能同他开玩笑的人,我反而自讨没趣了。

”晏子(公元前578年—公元前500年),名婴,字仲,谥平,习惯上多称平仲。

夷维(今山东省高密市)人,春秋时期著名政治家、思想家、外交家。

晏子使楚的故事赞扬了晏子爱国,机智勇敢,善于辞令,灵活善辩的外交才能与不惧大国、不畏强暴的斗争精神。

讽刺了狂妄自大,傲慢无理,自作聪明的人。

文中所塑造的晏子形象,遇事不乱,临大节而不辱,娴于辞令,出妙语而制胜。

其思维的敏捷,论辩的严密逻辑性以及作为政治家、外交家的气量风度,均给读者留下难以磨灭的印象。

感谢您的阅读,祝您生活愉快。

八年级上册语文期中阅读试卷一、阅读理解(36分)(一)晏子使楚(14分)晏子至,楚王赐晏子酒。

酒酣,吏二缚一人诣王。

王曰:“缚者曷为也?”对曰:“齐人也,坐盗。

”王视晏子曰:“齐人固善盗乎?”晏子避席对曰:“婴闻之,,,叶徒相似,其实味不同。

所以然者何?水土异也。

今民生长于齐不盗,入楚则盗,得无楚之水土使民善盗耶?”王笑曰:“圣人非所与熙也,寡人反取病焉。

”9、补全课文(2分):婴闻之,,10、解释加点的字词(2分)酒酣其实11、找出文段中的通假字并解释(2分)同同12、翻译句子(4分)(1)得无楚之水土使民善盗耶?(2)圣人非所与熙也,寡人反取病焉。

13、阅读本段文字后,你能概括出晏子的形象特征吗?(4分)(二)遗嘱(12分)他的父亲逝世的时候,他很难过。

父亲在的时候,他并没有好好地陪过他。

先是忙于学业,接着是忙于事业。

如果他们没有移民到美国,父亲不会那么寂寞,那么忧郁,健康不会垮得那么快,也就不会那么早离开他。

自从他的父亲死后,他感到很内疚。

因为他没有把华文搞好,升不了大学,他的父亲才决定移民到美国,让他在那儿顺顺利利地完成大学教育。

他时常把内心的感受告诉那个听不懂华语的儿子。

儿子告诉他,无论从哪一个角度看,他根本没有理由承担任何责任,更没有责备自己的必要。

他的儿子说他老了,人老了是有点问题的。

他的儿子的话也不是没有道理。

他的父亲在生前也告诉过他。

移民美国是自己的心愿,跟他的学业无关。

不过,他不相信父亲的话,父亲分明在安慰他。

人老了是有点问题的。

他的儿子的话不无道理。

他知道自己的健康彻底崩溃,大概要走完人生的路程了。

他开始喜欢整理自己的东西。

这是他这一生应该做的最后一件事。

也因为这样,他才会在铁橱里发现父亲静静地留给他的遗嘱:离开苦难的中国,到哪儿都好。

一姚伯年。

摆脱英国殖民地统治者,争取马来西亚独立。

——姚楚民。

此地不宜久居,移民到欧美。

——姚燕勤。

根重于一切,离开美国。

——姚慧祥。

在一张发黄发斑的旧纸上,躺着上面那些字,字迹模糊。

《晏子使楚》教案四篇《晏子使楚》教案篇1一、情感激励(板书课题)同学们,距今二千多年前,我国历史上曾出现过一个群雄纷争的春秋战国时代,其中齐国和楚国是大国,而齐国的强大离不开一个人,此人虽然身材矮小,但能言善辩,口才极好,他原名叫晏婴,在这里为什么称他为晏子呢?但柳老师还要强调一下,假如我也生活在那个时代,要注意我的性别,我可能也会对国家做出了贡献,他们怎么不叫我“柳子”啊?你发现了什么?(我个人认为,“子”是对有贡献的男人的尊称。

)是的,比如说“孔子”、“老子”、“孟子”……说起晏子,他的故事很多很多,在这节课,我们走进他一个故事,叫《晏子使楚》。

齐读课题。

指题目,这个“使”就是“出使”,“楚”指的是楚国。

那晏子出使楚国那就是使节,相当于现在的外交官。

为了能及时了解他出访的情况,源头小学的同学们,想不想当一回齐国的小记者,随大夫晏子出使楚国?怎样才算一个优秀的小记者呢?(让学生明白,当记者需要:耳灵──能听言外之意、弦外之音;眼尖──善于观察,特别是对方的动作、神态;口利──要能言善辩,善于提问;手快──动笔写报道要快。

)二、初读感知,走近晏子现在我们就出发,跟随晏子出使楚国。

1、指名说:你喜欢怎样读?选择自己喜欢的方式读课文,并做到:⑴动口、动手,用心朗读。

⑵初步知道课文讲了几件事,都是什么事?2、适当交流课文的主要内容是什么?(齐王派晏子出使楚国,楚王为了显示自己的威风,三次侮辱晏子却没占到任何便宜的故事。

第一次在楚国的城门外,楚王想让晏子钻狗洞,第二次见到楚王后,楚王却说齐国没有人,第三次在酒席上,楚王故意说齐国人品质不好。

)三、潜心体悟,研读晏子1、得知晏子出使楚国,楚王就先给他来了个下马威,楚王是怎么做的?晏子又是怎么反驳的呢?请同学们快速默读课文相关内容,找到后马上举手。

读后问:晏子的话是什么意思?2、出示黑板:访问正常国家开城门,访问狗国钻,楚国让我钻狗洞,所以楚国是___。

齐读。

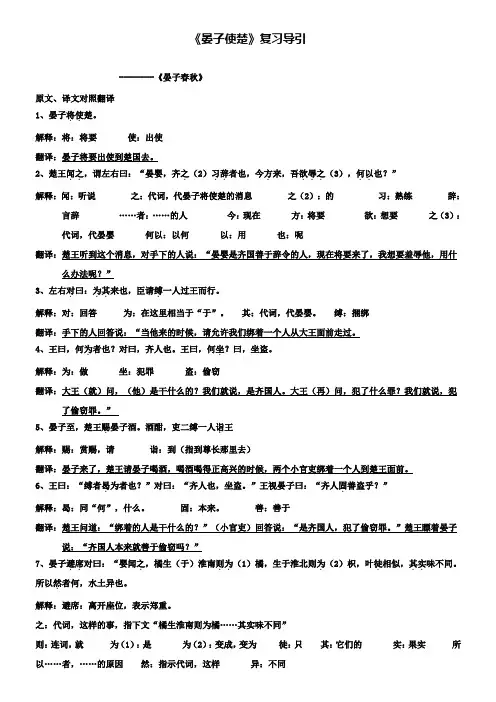

《晏子使楚》复习导引--------《晏子春秋》原文、译文对照翻译1、晏子将使..楚。

解释:将:将要使:出使翻译:晏子将要出使到楚国去。

2、楚王闻之...(3),何以..也?”..者也,今方.来,吾欲辱之..,谓左右曰:“晏婴,齐之.(2)习辞解释:闻:听说之:代词,代晏子将使楚的消息之(2):的习:熟练辞:言辞……者:……的人今:现在方:将要欲:想要之(3):代词,代晏婴何以:以何以:用也:呢翻译:楚王听到这个消息,对手下的人说:“晏婴是齐国善于辞令的人,现在将要来了,我想要羞辱他,用什么办法呢?”3、左右对.曰:为其..来也,臣请缚.一人过王而行。

解释:对:回答为:在这里相当于“于”。

其:代词,代晏婴。

缚:捆绑翻译:手下的人回答说:“当他来的时候,请允许我们绑着一个人从大王面前走过。

4、王曰,何为.者也?对曰,齐人也。

王曰,何坐.?曰,坐盗。

解释:为:做坐:犯罪盗:偷窃翻译:大王(就)问,(他)是干什么的?我们就说,是齐国人。

大王(再)问,犯了什么罪?我们就说,犯了偷窃罪。

”5、晏子至,楚王赐.晏子酒。

酒酣,吏二缚一人诣.王解释:赐:赏赐,请诣:到(指到尊长那里去)翻译:晏子来了,楚王请晏子喝酒,喝酒喝得正高兴的时候,两个小官吏绑着一个人到楚王面前。

6、王曰:“缚者曷.为者也?”对曰:“齐人也,坐盗。

”王视晏子曰:“齐人固.善盗乎?”解释:曷:同“何”,什么。

固:本来。

善:善于翻译:楚王问道:“绑着的人是干什么的?”(小官吏)回答说:“是齐国人,犯了偷窃罪。

”楚王瞟着晏子说:“齐国人本来就善于偷窃吗?”7、晏子避席..(1)橘,生于淮北则为.(2)枳,叶徒.相似,其实..味不同。

..对曰:“婴闻之.,橘生(于)淮南则为所以然.者何,水土异也。

解释:避席:离开座位,表示郑重。

之:代词,这样的事,指下文“橘生淮南则为橘……其实味不同”则:连词,就为(1):是为(2):变成,变为徒:只其:它们的实:果实所以……者,……的原因然:指示代词,这样异:不同翻译:晏子离开了席位回答说:“我听说这样的事,橘子生长在淮河以南就是橘子,生长在淮河以北就变成枳了,只是叶子的形状很相像,它们果实的味道完全不同。

晏子使楚文言文阅读答案晏子使楚文言文阅读答案9篇在学习中,我们总免不了跟文言文打交道,文言文注重典故、骈俪对仗、音律工整,包括策、诗、词、曲、八股、骈文等多种文体。

广为流传的经典文言文都有哪些呢?下面是小编整理的晏子使楚文言文阅读答案,希望能够帮助到大家。

晏子使楚文言文阅读答案1晏子将使楚。

楚王闻之,谓左右曰:“晏婴,齐之习辞者也,今方来,吾欲辱之,何以也?”左右对曰:“为其来也,臣请缚一人过王而行。

王曰,何为者也?对曰,齐人也。

王曰,何坐?曰,坐盗。

”晏子至,楚王赐晏子酒。

酒酣,吏二缚一人诣王。

王曰:“缚者曷为者也?”对曰:“齐人也,坐盗。

”王视晏子曰:“齐人固善盗乎?”晏子避席对曰:“婴闻之,橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。

所以然者何?水土异也。

今民生长于齐不盗,入楚则盗,得无楚之水土使民善盗耶?”王笑曰:“圣人非所与熙也,寡人反取病焉。

”【小题1】.下面哪一组句子中划线的词的意义相同?(2分) ………………【】。

【小题2】.结合选文内容,你从下面语句中的加点字读出了哪些信息?(2分)①王视晏子曰:“齐人固善盗乎?” ②王笑曰:“圣人非所与熙也,寡人反取病焉。

”【小题3】.面对楚王的诬蔑,晏子“避席”的目的是什么?“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”,晏子有力地反驳了文中楚王所说的哪句话? (2分)【小题4】.晏子能言善辩,晏子的语言值得品味。

文中晏子说“婴闻之”、“得无楚之水土使民善盗耶”的作用是什么?(2分)答案【小题1】C.(2分)【小题2】①“视”字:突出楚王对晏子态度的轻蔑、骄横狂妄。

(1分)②“笑”字:楚王无法解释被绑着入楚为盗的原因,只能低头认输。

表现了他的无奈、尴尬,自我解嘲。

(1分)【小题3】①“避席”的动作,突出晏子对楚王的尊重(显示晏子庄严有礼的态度。

1分)②“齐人固善盗乎?”(1分)。

(本题2分。

)【小题4】① “婴闻之”,留有余地的说法;“得无、耶”使用了表示猜测、疑问语气的虚词(1分)。

初中语文文言文《晏子使楚》原文和译文原文:晏子将使楚。

楚王闻之,谓左右曰:“齐之习辞者也,今方来,吾欲辱之,何以也?”左右对曰:“为其来也,臣请缚一人,过王而行。

王曰,何为者也?对曰,齐人也。

王曰,何坐?曰,坐盗。

”晏子至,楚王赐晏子酒,酒酣,吏二缚一人诣王。

王曰:“缚者曷为者也?”对曰:“齐人也,坐盗。

”王视晏子曰:“齐人固善盗乎?”晏子避席对曰:“婴闻之,橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同。

所以然者何?水土异也。

今民生长于齐不盗,入楚则盗,得无楚之水土使民善盗耶?”王笑曰:“圣人非所与熙也,寡人反取病焉。

”译文:晏子将要出使(到)楚国。

楚王听到这个消息,对身边的侍臣说:“(晏婴是)齐国善于辞令的人,现在(他)正要来,我想要羞辱他,用什么办法呢?”侍臣回答说:“当他来的时候,请让我们绑着一个人从大王面前走过。

大王(就)问:‘(他)是干什么的?’(我就)回答说:‘(他)是齐国人。

’大王(再)问:‘犯了什么罪?’(我)回答说:‘(他)犯了偷窃罪。

’”晏子来到了(楚国),楚王请晏子喝酒,喝酒喝得正高兴的时候,公差两名绑着一个人到楚王面前来。

楚王问道:“绑着的人是干什么的?’(公差)回答说:“(他)是齐国人,犯了偷窃罪。

”楚王看着晏子问道:“齐国人本来就善于偷东西的吗?”晏子离开了席位回答道:“我听说这样一件事:橘树生长在淮河以南的地方就是橘树,生长在淮河以北的地方就是权树,只是叶相像罢了,果实的味道却不同。

为什么会这样呢?(是因为)水土条件不相同啊。

现在这个人生长在齐国不偷东西,一到了楚国就偷起来了,莫非楚国的水土使他喜欢偷东西吗?”楚王笑着说:“圣人是不能同他开玩笑的,我反而自找倒霉了。

”。

语文《晏子使楚》课文原文语文《晏子使楚》课文原文人与人之间是平等的,应该互相尊重。

但是古代有一个叫晏子的人却一次次受到故意的刁难,而结果却让刁难他的人脸面丢尽,他究竟是怎么做的呢?下面是小编整理的语文《晏子使楚》课文原文,欢迎来参考!语文《晏子使楚》课文原文春秋末期,齐国和楚国都是大国。

有一回,齐王派大夫晏子去访问楚国。

楚王仗着自已国势强盛,想乘机侮辱晏子,显显楚国的威风。

楚王知道晏子身材矮小,就叫人在城门旁边开了一个五尺来高的洞。

晏子来到楚国,楚王叫人把城门关了,让晏子从这个洞进去。

晏子看了看,对接待的人说:“这是个狗洞,不是城门。

只有访问'狗国',才从狗洞进去。

我在这儿等一会儿。

你们先去问个明白,然后楚国到底是个什么样的国家?”接待的人立刻把晏子的话传给了楚王。

楚王只好吩咐大开城门,迎接晏子。

晏子见了楚王。

楚王瞅了他一眼,冷笑一声,说:“难道齐国没有人了吗?”晏子严肃地回答:“这是什么话?我国首都临淄住满了人。

大伙儿把袖子举起来,就是一片云;大伙儿甩一把汗,就是一阵雨;街上的行人肩膀擦着肩膀,脚尖碰着脚跟。

大王怎么说齐国没有人呢?”然后楚王说:“既然有这么多人,为什么打发你来呢?”晏子装着很为难的样子,说:“您这一问,我实在不好回答。

撒谎吧,怕犯了欺骗大王的罪;说实话吧,又怕大王生气。

”楚王说:“实话实说,我不生气。

”晏子拱了拱手,说:“敝国有个规矩:访问上等的国家,就派上等人去;然后访问下等的'国家,就派下等人去。

我最不中用,所以派到这儿来了。

”说着他故意笑了笑,楚王只好陪着笑。

楚王安排酒席招待晏子。

正当他们吃得高兴的时候,有两个武士押着一个囚犯,然后从堂下走过。

楚王看见了,问他们:“那个囚犯犯的什么罪?他是哪里人?”武士回答说:“犯了盗窃罪,是齐国人。

”楚王笑嘻嘻地对晏子说:“齐国人怎么这样没出息,干这种事儿?”楚国的大臣们听了,都得意洋洋地笑起来,以为这一下可让晏子丢尽了脸了。

《晏子使楚》教案七篇《晏子使楚》教案篇1晏子,春秋时代著名的政治家和外交家,当过齐国宰相,《晏子使楚》教案设计。

课文记叙了晏子出使楚国时,智斗楚王,维护齐国尊严的三个小故事。

课文就是由“进城门”、“见楚王”、“赴酒席”三个小故事组成。

三个小故事的记叙方法基本一致,都是先写楚王想侮辱晏子,再是写晏子智斗楚王,最后写楚王只好认输。

课文中晏子是怎样智斗楚王的,为什么晏子的话会驳得楚王无言以对?这是本课教学的重点,也是学生学习中的难点。

《晏子使楚》教案篇2【教学目标】1、通过本课教学,使学生读懂《晏子使楚》的故事内容。

2、抓住晏子三斗楚王的言行,体会晏子出使楚国时表现出的智慧以及维护国家尊严的凛然气节。

【教学重点】从晏子充满智慧的语言中体会晏子的智慧和维护国家尊严的凛然气节。

【课前准备】搜集图片和文字资料,了解时代背景,人物关系。

【教学过程】一、复习导入1、抓住故事的起因、经过、结果,理清__思路。

2、知道课文用了“进城门”、“见楚王”、“赴酒席”三个小故事记叙了晏子和楚王的交锋。

二、学习三个小故事从晏子充满智慧的语言中体会晏子的智慧和维护国家尊严的凛然气节。

1、学习:进城门:⑴学习第3段,知道楚王怎样侮辱晏子,晏子怎样反驳以及故事的结果。

⑵重点朗读晏子的话,读懂晏子的言外之意,体会晏子面对侮辱,用充满智慧的语言进行了有力的反驳,维护了自己的尊严。

2、学习“见楚王”:⑴学习第4段,知道楚王见到晏子是怎样侮辱他的。

⑵面对侮辱,晏子是怎样反驳的呢?抓住“严肃”和“笑了笑”从表情和语气体会晏子的智慧和维护国家尊严的凛然气节。

3、学习“赴酒宴”:⑴学习第5段,知道楚王在酒宴上又是怎样侮辱晏子?面对侮辱,晏子是怎样反驳的呢?⑵读懂晏子的话,再次体会晏子用智慧维护国家尊严。

三、总结1、故事最后的结果怎么样?2、从楚王态度转变感受晏子形象。

3、想象:晏子圆满地完成了出使楚国的使命,在晏子离开楚国前,楚王会怎样做?怎样说?怎样想?4、总结,体会晏子表现出的一种精神──尊严。

苏教版八年级语文上册第0课《晏子使楚》教案一、教学目标1.知识与技能(1)熟读课文,理解课文内容,把握文章的主题。

(2)分析晏子的外交辞令,学习其机智、善辩的语言风格。

(3)学会概括文章的中心思想,提高阅读理解能力。

2.过程与方法(1)通过自主、合作、探究的学习方式,深入理解课文内容。

(2)运用课堂讨论、问答等形式,培养学生的思维能力和表达能力。

3.情感态度与价值观(1)感受晏子的智慧与勇敢,培养自己的自信和勇气。

(2)学习晏子在外交场合的应对策略,提高自己的交际能力。

二、教学重点、难点1.教学重点(1)理解课文内容,把握文章主题。

(2)分析晏子的外交辞令,学习其机智、善辩的语言风格。

2.教学难点(1)如何引导学生深入理解晏子的外交策略。

(2)如何让学生学会运用晏子的辞令技巧,提高自己的交际能力。

三、教学过程1.导入新课(1)介绍晏子使楚的背景。

(2)引导学生关注晏子与楚灵王之间的外交斗争。

2.自主学习(1)学生自主阅读课文,理解课文内容。

(2)学生标注出生字词,查字典、词典解释。

3.课堂讨论(2)讨论晏子在外交场合的应对技巧,如:机智、善辩、避实就虚等。

4.案例分析(1)分析晏子与楚灵王的第一次交锋,体会晏子的机智。

(2)分析晏子与楚灵王的第二次交锋,理解晏子的善辩。

5.实践活动(1)分组讨论:如何运用晏子的外交辞令技巧,解决生活中的实际问题。

(2)学生代表发言,分享自己的观点和经验。

(2)学生反馈本节课的学习收获,提出自己的疑问。

四、作业布置1.根据课堂学习内容,写一篇关于晏子使楚的读后感。

2.收集有关晏子的其他故事,了解晏子的生平事迹。

五、教学反思1.本节课学生的参与度较高,课堂气氛活跃,达到了预期的教学效果。

2.学生在分析晏子的外交辞令时,能较好地运用所学知识,提高自己的交际能力。

4.不足之处:部分学生在课堂上表现较为紧张,需要加强心理素质的培养。

今后教学中,教师应关注学生的心理状态,引导他们积极参与课堂讨论。

【语文知识点】晏子使楚课文分段内容《晏子使楚》讲述了春秋末期,齐国大夫晏子出使楚国,楚王三次侮辱晏子,想显示楚国的威风,晏子巧妙回击,维护了自己和国家尊严的故事。

第一段(第1~2小节):写晏子出使楚国,楚王想显示国威,要侮辱晏子。

第二段(第3~5小节):写楚王三次想侮辱晏子,晏子凭自己的聪明才智给予有力反驳。

第三段(第6小节):写楚王不敢不尊重晏子。

《晏子使楚》全文语言精炼,却写得生动传神,文中所塑造的晏子形象,遇事不乱,临大节而不辱,娴于辞令,出妙语而制胜。

晏子形象在中国古代杰出人物的艺术画廊中,也是独具特点,闪烁着耀眼光华的晏子的炉火纯青的外交艺术和高超绝妙的讲话艺术,丰富了中国传统文化的宝库,至今仍值得人们研究和借鉴。

春秋末期,齐国和楚国都是大国。

有一回,齐王派大夫晏子去访问楚国。

楚王仗着自已国势强盛,想乘机侮辱晏子,显显楚国的威风。

楚王知道晏子身材矮小,就叫人在城门旁边开了一个五尺来高的洞。

晏子来到楚国,楚王叫人把城门关了,让晏子从这个洞进去。

晏子看了看,对接待的人说:“这是个狗洞,不是城门。

只有访问‘狗国’,才从狗洞进去。

我在这儿等一会儿。

你们先去问个明白,楚国到底是个什么样的国家?”接待的人立刻把晏子的话传给了楚王。

楚王只好吩咐大开城门,迎接晏子。

晏子见了楚王。

楚王瞅了他一眼,冷笑一声,说:“难道齐国没有人了吗?”晏子严肃地回答:“这是什么话?我国首都临淄住满了人。

大伙儿把袖子举起来,就是一片云;大伙儿甩一把汗,就是一阵雨;街上的行人肩膀擦着肩膀,脚尖碰着脚跟。

大王怎么说齐国没有人呢?”楚王说:“既然有这么多人,为什么打发你来呢?”晏子装着很为难的样子,说:“您这一问,我实在不好回答。

撒谎吧,怕犯了欺骗大王的罪;说实话吧,又怕大王生气。

”楚王说:“实话实说,我不生气。

”晏子拱了拱手,说:“敝国有个规矩:访问上等的国家,就派上等人去;访问下等的国家,就派下等人去。

我最不中用,所以派到这儿来了。

1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵课文《晏子使楚》。

(2)理解课文中的关键词语和句式,如“使楚”、“晏子”等。

(3)分析课文中晏子的外交策略和智慧。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入理解课文内容。

(2)学会使用文言文的语法和表达方式。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对古代文化和历史的兴趣和热爱。

(2)培养学生尊重和理解不同文化的态度。

二、教学重点1. 课文的朗读和背诵。

2. 理解课文中的关键词语和句式。

3. 分析晏子的外交策略和智慧。

三、教学难点1. 文言文的语法和表达方式的理解与应用。

2. 对课文内容深入理解和分析。

四、教学准备1. 课文《晏子使楚》的文本。

2. 与课文相关的背景资料和图片。

3. 多媒体教学设备。

1. 导入:(1)利用图片和背景资料,介绍晏子和使楚的背景。

(2)引导学生对课文产生兴趣和好奇心。

2. 朗读与背诵:(1)让学生朗读课文,注意语音语调和表情。

(2)引导学生进行背诵,加深对课文的理解和记忆。

3. 词语解释:(1)解释课文中的关键词语和句式,如“使楚”、“晏子”等。

(2)通过例句和练习,让学生掌握这些词语的正确运用。

4. 内容分析:(1)让学生分析课文中的晏子的外交策略和智慧。

(2)引导学生通过讨论和思考,深入理解课文内容。

5. 课堂练习:(1)让学生运用文言文的语法和表达方式,进行一些简单的写作练习。

(2)通过练习,巩固对课文内容的理解和应用。

6. 总结与拓展:(1)总结课文中的晏子的外交策略和智慧。

(2)引导学生思考晏子的思想和行为对现代社会的启示和意义。

六、教学评估1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的积极参与程度,包括朗读、讨论和练习。

2. 作业完成情况:检查学生按时完成作业的情况,包括词语解释和写作练习。

3. 背诵效果:评估学生对课文的背诵情况,注意语音语调和表情的正确性。

七、教学调整1. 针对学生在课堂上的参与程度,适时调整教学节奏和方式,鼓励学生积极发言。

初二语文八年级文言文知识点整理当你真正想完成一件事时,根本不会在意别人是否看到。

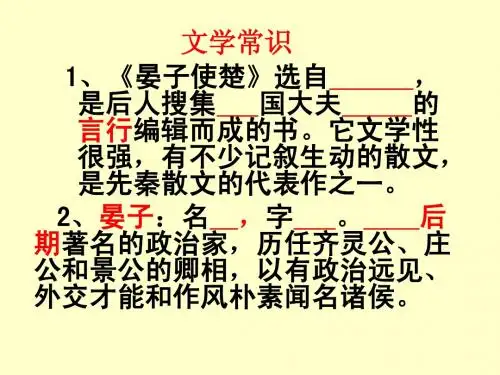

备考漫漫长路.接下来是小编为大家整理的初二语文八年级文言文知识点整理,希望大家喜欢!初二语文八年级文言文知识点整理一一、文学常识及课文内容解说1.《晏子使楚》选自《晏子春秋杂下》。

《晏子春秋》是后人搜集齐国大夫晏婴的言行编辑而成。

晏子,名婴,字平仲,春秋后期著名的政治家,以有政治远见、外交才能和作风朴素闻名诸侯。

这则故事通过晏子出使楚国,挫败楚王诬齐人为盗的故事,表现了晏子的机智善辩和对祖国的热爱。

2.《人琴俱亡》选自《世说新语伤逝》,作者刘义庆,彭城人,南朝宋文学家。

这则故事写了王子猷对弟弟子敬独特的悼念方式,表现了他对弟弟深厚的情谊。

出自《世说新语》的成语有望梅止渴、口若悬河、一往情深、别无长物、新亭对泣等。

3.《小石潭记》选自《全唐文》,作者柳宗元,字子厚,唐代河东人,著名文学家,世称“柳河东”,“唐宋八大家”之一,著有《柳河东集》。

本文生动地描写了小石潭环境的幽美和静谧,抒发了作者贬官失意的孤凄之情。

4.《记承天寺夜游》选自《东坡志林》,作者苏轼,字子瞻,号东坡居士,北宋著名文学家。

与其父苏洵,弟苏辙,并称“三苏”。

本文把作者的思想感情与美妙的月色融合在一起,创造出一种宁静清滢、离尘脱俗的美好意境,表达了作者在贬谪中感慨深微而又随缘自适、自我排遣的特殊心境。

5.《治水必躬亲》选自《履园丛话水学》,作者钱泳,清代江苏金匮人。

工诗,善书画,著有《履园丛话》、《履园谭诗》等。

本文论述躬亲是治水的必要条件,强调亲自登山涉水察看水情的重要性,通过正反对比深刻地指出治水利和义的关系。

二、通假字1.荡胸生曾云 (曾通层)2.缚者曷为者也 (曷通何,什么)3.人非所与熙也 (熙通嬉,开玩笑)三、一词多义1.坐①口技人坐屏障中 (坐在)②满坐寂然 (通“座”,座位)③何坐?曰:坐盗。

(犯罪)2.都①何以都不闻消息 (总,竟)②都不哭 (全、都)3.乐①心乐之 (以…为乐)②似与游者相乐 (逗乐)4.清①水尤清冽 (清澈)②以其境过清 (凄清)5.曰①执策而临之,曰:“天下无马”《马说》 (说)②曰恕己,曰奉壹《小石潭记》 (叫做)6.从①从小丘西行百二十步 (自、由)②从乡之先达执经叩问 (跟从,跟随)7.闻①闻水声《小石潭记》 (听说)②此人一一为具言所闻《桃花源记》 (听到的)8.道①策之不以其道《马说》 (正确的方法)②不足为外人道也《桃花源记》 (说)③伐竹取道《小石潭记》 (道路)9.见①明灭可见《小石潭记》 (看见)②才美不外见《马说》 (通“现”,显现)10.许①潭中鱼可百许头 (上下、左右,表估计)②先生不知何许人也《五柳先生传》 (处所)11.可①潭中鱼可百许头《小石潭记》 (大约)②明灭可见《小石潭记》 (可以)12.居①不可久居《小石潭记》 (停留)②居庙堂之高而忧其民《岳阳楼记》 (处在)四、古今异义1.叶徒相似,其实味不同。

人教版小学语文课《晏子使楚》课文原文及赏析《晏子使楚》课文原文:春秋时期,齐国的晏子出使楚国。

楚王知道晏子身材矮小,就让人在城门旁边开了一个小门,让晏子从这个小门进去。

晏子看了看,说:“我是出使到狗国去的,才从狗门进去。

现在我出使到楚国来,不应该从这个门进去。

”楚国人只好打开大门,让晏子进去。

见到楚王,楚王故意问:“齐国没有人了吗?为什么派你这样的人来呢?”晏子回答说:“我们齐国有个规矩,访问上等的国家就派上等人去,访问下等的国家就派下等人去。

我最不中用,所以被派到这儿来了。

”一会儿,楚王安排酒席招待晏子。

正当他们吃得高兴的时候,有两个武士押着一个囚犯从堂下走过。

楚王看见了,问他们:“那个囚犯是哪里人?犯了什么罪?”武士回答说:“他是齐国人,犯了偷窃罪。

”楚王转过头来对晏子说:“齐国人怎么这样没出息,干这种事?”晏子站起来,严肃地回答:“大王,我听说橘树生长在淮南就能结出又大又甜的橘子,如果移栽到淮北,就只能结出又小又苦的枳。

这是因为土壤和水土不同啊。

同样的道理,齐国人在齐国能安居乐业,一到楚国就做起盗贼来了,也许是两国的水土不同吧。

”楚王听了,只好赔不是,说:“我原来想取笑大夫,没想到反而自讨没趣了。

”《晏子使楚》课文赏析:这篇课文讲述了春秋时期齐国的使者晏子出使楚国的故事。

面对楚王的侮辱和挑衅,晏子凭借他的机智和口才,巧妙地进行了反击,维护了自己和国家的尊严。

首先,晏子通过拒绝从狗门进入楚国,表明了自己的立场和尊严,同时也讽刺了楚国的无礼行为。

其次,面对楚王对他身高的嘲笑,晏子以齐国的外交规矩为借口,既回击了楚王的侮辱,又不失大国使者的风度。

最为精彩的是晏子对齐国囚犯在楚国犯罪的解释。

他运用比喻,将人的品行与植物的生长环境相联系,暗示楚国的社会环境导致了齐国人在楚国犯罪,从而有力地反驳了楚王对齐国人的指责,再次维护了齐国的尊严。

整篇文章通过晏子的言行,展现了其机智、勇敢、爱国的形象,同时也揭示了尊重他人、维护尊严的重要性。

一、教学目标:1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读课文,理解课文的大意。

(2)学会生字词,并能灵活运用到实际情景中。

(3)了解晏子使楚的历史背景及晏子的外交才能。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,分析课文中晏子的言行举止。

(2)学会对比分析,从课文中提炼出晏子的外交策略。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对中华优秀传统文化的热爱。

(2)培养学生尊敬古代圣贤的品质,树立正确的价值观。

二、教学重点与难点:1. 教学重点:(1)正确朗读课文,理解课文大意。

(2)学会生字词,能运用到实际情景中。

(3)分析晏子的外交才能及策略。

2. 教学难点:(1)晏子使楚的历史背景及文化内涵。

(2)从课文中提炼晏子的外交策略。

三、教学过程:1. 导入新课:(1)教师简要介绍晏子使楚的历史背景。

(2)激发学生学习兴趣,引导学生进入课文。

2. 自主学习:(1)学生自主朗读课文,感知内容。

(2)学生通过工具书查阅生字词,学会新词。

3. 合作探讨:(1)学生分组讨论,分析晏子的言行举止。

(2)各组汇报讨论成果,分享学习心得。

4. 课堂讲解:(1)教师针对课文内容进行讲解,解答学生疑问。

(2)讲解晏子的外交策略及其意义。

5. 课后作业:(1)学生回家后,向家长介绍课文内容。

(2)运用所学生字词,写一段话。

四、教学评价:1. 课堂表现:(1)学生朗读课文的情况。

(2)学生参与合作探讨的积极性。

2. 课后作业:(1)学生回家向家长介绍课文的情况。

(2)学生运用生字词写作的情况。

五、教学资源:1. 课文文本。

2. 相关历史背景资料。

3. 生字词卡片。

4. 多媒体教学设备。

六、教学策略:1. 情境创设:(1)教师通过多媒体展示晏子使楚的历史场景,让学生身临其境。

(2)引导学生进入角色,激发学生学习兴趣。

2. 互动教学:(1)教师提问,学生回答,巩固所学知识。

(2)学生提问,教师解答,提高学生问题意识。

3. 案例分析:(1)教师选取晏子的外交事迹,进行分析讲解。

初中《晏子使楚》教案初中《晏子使楚》教案1教材分析《晏子使楚》是人教课标版第十册第三组的第二篇。

本组教材是以语言艺术为专题来组合课文的。

新课程标准指出:语文教学必须使学生“认识中华文化的丰厚博大,吸收民族文化智慧。

关心当代文化生活,尊重多样文化,吸取人类优秀文化的营养……”“培植热爱祖国语言文字的情感,养成语文学习的自信心和良好习惯,掌握最基本的语文学习方法……”“在发展语言能力的同时,发展思维能力,激发想像力和创造潜能……”所以编排这组教材的目的一是让学生通过读书感受精妙语言的魅力,感受语言表达的艺术性;二是通过对不同体裁__的阅读,了解不同体裁__的表达方法;三是引导学生积累优美的语言。

教学本组教材,要引导学生有感情地朗读课文,感受人物语言的精妙,在语文学习中积累语言。

配合本组专题,“口语交际·习作”安排了以“劝说”为主题的模拟表演和写发言稿的内容,“回顾·拓展”也是紧紧围绕有关语言艺术和形式的问题,安排了“交流平台”“日积月累”“展示台”等项教学内容,并引导学生在生活中搜集积累精妙语言。

本课是一篇历史故事,虽然离我们年代已有2500多年的历史,但__中的思辩之美能给我们以亲切自然的感觉。

__主要写了春秋时期齐国的晏子出使楚国,楚王依仗着国势强盛侮辱晏子;而晏子他以自己的聪明才智,运用了针锋相对、将计就计、顺水推舟等高明的策略,一一加以反驳,维护了个人和齐国的尊严。

读来脍炙人口,令人回味无穷、发人深省。

故事盛赞了晏子身上表现出来的凛然正气、爱国情怀和他高超的语言艺术。

课文人物对话比较多,以人物对话来塑造形象,是__写作的一个突出特点。

__按事情的发展顺序来写,开头写楚王想侮辱晏子,这是故事的起因;接着写楚王三次侮辱晏子,晏子机智对答,这是事情的经过;结尾写楚王不敢不尊重晏子了,这是故事的结果。

首尾照应,思路清晰,行文紧凑,结构严谨。

选编这篇课文的意图,一是让学生从生动的故事中,体会晏子高超的语言艺术,感受晏子语言中透出的大义凛然和爱国精神;二是通过有感情地朗读课文,体会人物的特点,了解作者通过人物对话来刻画人物特点的表达方式。