犯罪既遂的几种形态都有哪些

- 格式:docx

- 大小:14.32 KB

- 文档页数:2

1.简述外国人在我国领域外犯罪可以适用我国刑法的条件2.简述我国刑法对溯及力的规定3.简述我国刑法中的属人管辖权4.简述我国刑法中的普遍管辖权1.我国刑法规定了哪些基本原则?2.广义上的刑法包括哪些组成部分?3.我国刑法的任务是什么?4.关于罪刑法定原则,下列哪一选项是正确的?A.罪刑法定原则的思想基础之一是民主主义,而习惯最能反映民意,所以,将习惯作为刑法的渊源并不违反罪刑法定原则B.罪刑法定原则中的"法"不仅包括国家立法机关制定的法,而且包括国家最高行政机关制定的法C.罪刑法定原则禁止不利于行为人的溯及既往,但允许有利于行为人的溯及既往D.刑法分则的部分条文对犯罪的状况不作具体描述,只是表述该罪的罪名。

这种立法体例违反罪刑法定原则5.下列关于罪刑相适应原则的说法哪些是正确的?A.罪刑相适应原则要求刑法不溯及既往B.罪刑相适应原则要求刑事立法制定合理的刑罚体系C.罪刑相适应原则要求刑罚与犯罪性质、犯罪情节和罪犯的人身危险性相适应D.罪刑相适应原则要求在行刑中合理地运用减刑、假释等制度1.我国刑法对空间效力作了哪些规定?2.我国刑法对溯及力做了哪些规定?3.下列关于中国刑法适用范围的说法哪些是错误的?A.甲国公民汤姆教唆乙国公民约翰进入中国境内发展黑社会组织。

即使约翰果真进入中国境内实施犯罪行为,也不能适用中国刑法对仅仅实施教唆行为的汤姆追究刑事责任B.中国公民赵某从甲国贩卖毒品到乙国后回到中国。

由于赵某的犯罪行为地不在中国境内,行为也没有危害中国的国家或者国民的利益,所以,不能适用中国刑法C.A国公民丙在中国留学期间利用暑期外出旅游,途中为勒索财物,将B国在中国的留学生丁某从东北某市绑架到C国,中国刑法可以依据保护管辖原则对丙追究刑事责任D.中国公民在中华人民共和国领域外实施的犯罪行为,按照刑法规定的最高刑为3年以下有期徒刑的,也可以适用中国刑法追究刑事责任4.某外国商人甲在我国领域内犯重婚罪,对甲应如何处置?A.适用我国刑法追究其刑事责任B.通过外交途径解决C.适用该外国刑法追究其刑事责任D.直接驱逐出境5.下列哪些犯罪行为应实行属地管辖原则?A.外国人乘坐外国民航飞机进入中国领空后实施犯罪行为B.中国人乘坐外国船舶,当船舶行驶于公海上时实施犯罪行为C.外国人乘坐中国民航飞机进入法国领空后实施犯罪行为D.中国国家工作人员在外国实施我国刑法规定的犯罪行为1.试述我国刑法中的犯罪概念与特征2.我国《刑法》第13条规定:“情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪”。

电信诈骗犯罪既遂形态与未遂形态之探究摘要:电信诈骗犯罪行为人借助电信、计算机等通信中介实施犯罪,使得电信诈骗犯罪在时间、空间二维度上与普通诈骗罪有所不同,进而影响到其犯罪形态的认定。

然而,认定其犯罪形态的理论前提是界定犯罪是否已“着手”,因此,在采用实质客观理论认定其着手问题之后,比较分析如何认定诈骗罪既遂标准的学说,认为采用失控说为标准界定电信诈骗犯罪既遂形态与未遂形态颇为合理。

关键词:电信诈骗;实质客观理论;失控说常见的电信诈骗类型如下,即虚构电信欠费以及涉嫌洗钱罪的虚假事由,被告人假冒中国电信以及公检法人员欺骗被害人的身份资料和账户被犯罪集团利用,涉嫌洗钱罪,谎构“安全监管账户”诱使被害人将银行账户内的资金转账至所谓的“安全监管账户”,骗取被害人的财产。

何谓犯罪既遂,当行为人既已着手实行,且将行为实行完成,或已发生结果者,则犯罪即属既遂,而成立既遂犯[1]299。

电信诈骗犯罪应属结果犯,已发生犯罪构成要件的结果方成立犯罪既遂,若未发生犯罪构成要件的结果则属于犯罪未遂。

然而,认定行为人的电信诈骗是否已着手实行,则是论证成立电信诈骗犯罪既遂与否的前提,故而对“着手”的学说作深入探究实属必要。

一、电信诈骗犯罪形态的着手标准学说荟粹关于认定着手实行的理论,其一,形式客观理论,认为行为人唯有已经开始实行严格意义的构成要件该当行为,始可认定为着手实行。

其二,实质客观理论,该理论有两类见解,较为合理的见解认为,行为人必须开始实行足以对于构成要件所保护的行为客体形成直接危险的行为,始得认定已达着手实行的行为阶段。

其三,主观理论,认为行为是否已达着手实行的行为阶段,应就行为人的主观意思以为断。

若依据行为人的犯意及其犯罪计划,而可判断犯罪行为已经开始实行者,则可认定为着手实行。

其四,主观与客观混合理论,认为行为人直接依其对于行为的认识,而开始实行足以实现构成要件的行为,即可认定行为已达着手实行的行为阶段[1]307。

《刑法原理与实务》教案(首页)适用班级:法学专科课时45分钟第十章犯罪的停止形态(一)第一节犯罪停止形态概述一、犯罪停止形态的概念犯罪停止形态,是指故意犯罪在其产生、发展和完成犯罪的过程及阶段中,因主客观原因而停止下来的各种犯罪状态。

按其停止下来时犯罪是否已经完成为标准,可分为两种基本类型:一是犯罪未完成形态,即犯罪在其发展过程中中途停止下来,犯罪未进行到终点,行为人未完成犯罪;二是犯罪的完成形态,即犯罪既遂形态,是指故意犯罪在其发展过程中没有在中途停止下来而得以进行到终点,行为人完成了犯罪的情形。

根据犯罪停止的原因或停止时与犯罪完成的距离等的不同,犯罪未完成形态可再分为犯罪预备形态、未遂形态和中止形态。

应当区分故意犯罪停止形态和故意犯罪的过程、故意犯罪的阶段。

故意犯罪停止形态与故意犯罪的过程、故意犯罪的阶段有联系也有区别。

故意犯罪的过程,是指故意犯罪发生、发展和完成所经过的程序、阶段的总和与整体,是故意犯罪运动、发展、变化的连续性在时空上的表现。

故意犯罪的阶段,是指故意犯罪发展过程中因主客观具体内容的不同而划分的段落。

故意犯罪的过程和阶段,以行为人开始实施犯罪的预备行为为起点,以行为人完成犯罪为终点,进而分为两个阶段:一是犯罪预备阶段,二是犯罪实行阶段。

故意犯罪停止形态与故意犯罪的过程和阶段的联系主要在于:故意犯罪的停止形态是在故意犯罪过程和阶段中产生的,各种犯罪形态的产生及其界定,依赖犯罪过程和阶段的存在及其不同的发展程度。

二者的区别是:故意犯罪的停止形态是故意犯罪已经停止下来的各种不同结局和形态,属于相对静止范畴的概念;故意犯罪的过程和阶段是故意犯罪发生、发展和完成的进程及进程中划分的段落,是相继运动发展的概念。

二、犯罪停止形态存在的范围(一)过失犯罪不存在犯罪停止形态过失犯罪的行为人在主观上是过失,客观上我国刑法又限定只有发生危害结果且刑法分则条文明文规定的才构成犯罪,因而过失犯罪不可能存在犯罪的预备、未遂和中止形态。

浅谈犯罪既遂的判定标准[摘要]中国刑法上对犯罪预备、犯罪中止、犯罪未遂这几种犯罪形态的成立标准都有明确的规定,惟独没有明确规定犯罪既遂形态的标准,因此在我国刑法理论界一直存在着争论。

在罪刑法定原则既已确立的前提下,构成要件齐备说稳固了其通说地位,相比于其他学说,笔者也比较认同构成要件齐备说,因为它具有一定的优势,但构成要件说也存在一定的缺陷。

笔者通过对几类犯罪进行具体分析,发现这些犯罪既遂都符合构成要件齐备说,进而表达出自己的观点。

[关键词]犯罪既遂;传统标准;构成要件说的贯彻;认定一、犯罪既遂的概述犯罪既遂,亦称犯罪完成形态,指行为人故意实施的行为已经具备了某种犯罪构成的全部要件。

这是一种犯罪行为在犯罪的完成阶段停顿下来,不再继续向前发展的情况。

犯罪既遂是一种犯罪的基本形态,所以在司法实践中,应该坚持罪刑法定的原则,犯罪既遂是认定其他未完成犯罪形态的一个重要参照标准,比如对未遂犯的处罚往往比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

犯罪既遂主要包括三个特征:1.直接故意犯罪。

间接故意以及过失犯罪不存在犯罪完成形态和未完成形态,所以犯罪既遂必须以直接故意犯罪为前提条件。

2.已经着手实行犯罪。

犯罪阶段只要包括预备阶段和实习阶段,不同犯罪阶段可能会出现不同的犯罪停止形态,犯罪既遂则是犯罪行为着手实习到实行终了后法定既遂状态出现的一个完整过程。

3.齐备某种犯罪的基本构成的全部要件。

不同的犯罪刑法分则规定的构成要件有所不同,只有符合刑法分则规定的构成要件,则为犯罪既遂的完成。

二、犯罪既遂的传统标准中国刑法上对犯罪预备、犯罪中止、犯罪未遂这几种犯罪形态的成立标准都有明确的规定,惟独没有明确规定犯罪既遂形态的标准,因此在我国刑法理论界一直存在着争论。

在我国刑法理论界关于犯罪既遂标准有很多学说,其中有三种代表性的学说——犯罪目的实现说、犯罪结果发生说、犯罪构成要件齐备说。

这三种学说都有一定的不足,但也有其合理之处。

(一)犯罪目的实现说的不足犯罪目的实现说认为,犯罪既遂是指犯罪人主观上追求的犯罪目的通过犯罪行为的实施而实现,即实施终了的犯罪行为,达到了行为人预期的犯罪目的。

一、犯罪未遂和犯罪既遂关键区别是什么1、犯罪结果不同:未遂的结果是犯罪目的无法完成,既遂则是完成了犯罪目的。

2、定义不同:已经着手实行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的,是犯罪未遂。

实施完成的是既遂。

3、量刑不同:犯罪既遂按照相关法律行进审判定罪,而犯罪未遂在量刑上往往有减免,可比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

二、犯罪未遂处罚原则刑法第二十三条规定的是犯罪未遂的特征与处罚原则。

犯罪未遂所具有的三个构成要件或特征也是与故意犯罪的其他停止形态相区分的标志第一,行为人已经着手实行犯罪,这与犯罪预备相区别第二,犯罪未完成(未得逞)而停止下来,这与犯罪既遂相区别第三,犯罪停止在未完成形态是犯罪分子意志以外的原因所导致的,这与犯罪中止相区别。

犯罪预备与犯罪未遂都是意志以外的因素导致的犯罪未能得逞,是否已经着手实行犯罪,是犯罪预备与犯罪未遂区分的关键点。

所谓已经着手实行犯罪,是指行为人已经开始实施刑法分则具体犯罪构成要件中的犯罪行为,如《刑法》第236条强奸罪的着手实施行为就是对被害妇女实施暴力、威胁等手段,以达到强行奸淫的目的。

可以这样认为,犯罪预备行为是为分则具体犯罪构成行为的实行和犯罪的完成创造便利条件,为其实现创造可能性;而犯罪实施行为则是要直接完成犯罪,变预备阶段实行和完成犯罪的现实可能性为直接的现实性。

三、犯罪既遂的形式根据刑法分则各种犯罪构成的具体规定和刑法的一般理论,犯罪的既遂有以下几种形式行为犯。

也称举止犯,是指行为人只要实施了刑法规定的某种行为,即已构成既遂的犯罪。

结果犯。

是指行为人所实施的犯罪行为,必须发生了法定的结果,才构成既遂的犯罪。

举动犯。

也称为即时犯,是指按照法律规定,行为人一着手犯罪实行行为即告完成和完全符合构成要件,从而构成犯罪既遂的犯罪。

危险犯。

是指行为人实施的犯罪行为,足以造成某种危害结果的特别危险状态而构成既遂的犯罪。

既遂犯的刑事责任,根据刑法分则对所触犯法条规定的法定刑直接处罚。

●(一)继续犯●作用于同一对象的一个犯罪行为从着手实行到行为终了,犯罪行为与不法状态在一定时间内同时处于继续状态的犯罪形态。

这种不法状态不是很快即告消失,而是在时间上处于继续存在的状态中。

如非法拘禁罪是典型的继续犯。

●1、须是一个犯罪行为●2、须是持续地作用于同一对象●3、须是犯罪行为与不法状态同时持续●4、须在一定的时间内持续●(二)即成犯(即时犯):犯罪行为实行终了,犯罪即告完成的犯罪形态。

犯罪结果发生以后对犯罪客体的侵害即结束,犯罪客体没有处于继续侵害之中。

如强奸罪。

●1、即成犯在犯罪构成要件上没有时间要求,如故意伤害罪,可能一枪致人重伤;也可能将被告害人殴打数小时造成重任,时间长短不是故意伤害罪的构成要件。

●2、即成犯中犯罪客体所受到的侵害因犯罪行为的停止而停止,不再持续。

如故意杀人罪,杀人行为结果,人的生命权利受到侵犯的状态就同时结束了,这种状态不在持续中。

●对于结果犯来说,一旦发生法益侵害结果,犯罪便同时终了,犯罪既遂,犯罪一终了法益就同时消灭的情况。

故意杀人罪便是如此。

●(三)状态犯:犯罪完成以后,犯罪既遂,虽然行为已经终了,但是其不法状态仍在持续中的称为状态犯。

如盗窃后的财物被非法占有状态。

●状态犯其由本罪行为与不法状态两部分构成。

因有不法状态的持续而有别于即成犯。

即成犯中犯罪客体所受到的侵害因犯罪行为的停止而停止,又因本罪行为与不法状态并非相伴始终而不同于继续犯。

●1、状态犯的不法状态发生于犯罪行为终止之后,不存在于整个犯罪过程中;●2、状态犯只是不法状态的继续,而盗窃行为已经结束。

●(四)接续犯:行为人在同一机会以性质相同的数个举动接连不断地完成一个犯罪行为的形态。

●1、在同一机会实施,即在相接近的时间或场所内侵害同一犯罪的直接客体;●2、接连不断地实施性质相同的数个举动。

这要求必须是数个举动,且数个举动必须性质相同并接连不断地实施。

如,行为人意图杀死被害人,每次下少量毒药,经多次下毒后致被害人死亡。

犯罪既遂的构成要件我们现在是法治社会,法律充当着重要的⾓⾊。

当⼈们⼀旦违法法律进⾏犯罪时,就会受到应有的惩罚,特别是对于那些犯罪既遂的⼈。

那么犯罪既遂的构成要件有哪些呢?下⾯店铺的⼩编就给⼤家介绍⼀下,希望对⼤家有所帮助。

犯罪既遂的构成要件1、⾏为⼈主观⽅⾯必须是直接故意不应将过失犯罪、间接故意犯罪的成⽴也称之为犯罪既遂。

我们将犯罪既遂视为与犯罪未完成形态相对应的概念⽽使⽤。

过失犯罪、间接故意犯罪不存在犯罪未完成形态,也就不应使⽤犯罪既遂这⼀概念,只可使⽤犯罪成⽴的概念。

2、⾏为⼈必须已经着⼿实⾏犯罪这是犯罪既遂成⽴的时间条件。

如果⾏为⼈尚未着⼿实⾏犯罪,⽽只是实施了为实施犯罪准备⼯具,创造条件的⾏为,就只是犯罪预备,⽽不能成⽴犯罪既遂。

3、⾏为⼈的⾏为齐备了某种犯罪的基本构成的全部要件这是构成犯罪既遂的实质要件。

这⾥说的构成要件的齐备,是指刑法分则规定的某⼀犯罪基本犯罪构成要件的齐备。

犯罪既遂形态有四种类型1、结果犯。

是指不仅要实施具体犯罪构成客观要件的⾏为,⽽且必须发⽣法定的犯罪结果才构成既遂的犯罪。

在结果犯中,⾏为⼈着⼿实施该具体犯罪构成要件客观⽅⾯的⾏为后,只有导致了该罪构成要件客观⽅⾯的法定结果才能构成犯罪既遂,如果由于其意志以外的原因未发⽣该犯罪结果的,不构成犯罪既遂。

2、⾏为犯。

是指以法定的犯罪⾏为的完成作为犯罪既遂标准的犯罪,即不要求造成物质性的和有形的犯罪结果,⽽是以⾏为的完成为标志,但这些⾏为并⾮⼀着⼿即告完成,⽽是有⼀个实⾏的过程,要达到⼀定程度。

3、危险犯。

是指以⾏为⼈实施的危害⾏为造成法定的某种危害结果的危险状态为既遂标志的犯罪。

在危险犯中,⾏为⼈着⼿实施该具体犯罪构成要件客观⽅⾯的⾏为后,只有导致了该罪构成要件客观⽅⾯的法定危险状态才能构成犯罪既遂,如果由于其意志以外的原因未导致该法定的危险状态的,不构成犯罪既遂。

4、举动犯。

也称为即时犯,是指按照法律规定,⾏为⼈⼀着⼿犯罪实⾏⾏为即告完成和完全符合构成要件,从⽽构成犯罪既遂的犯罪。

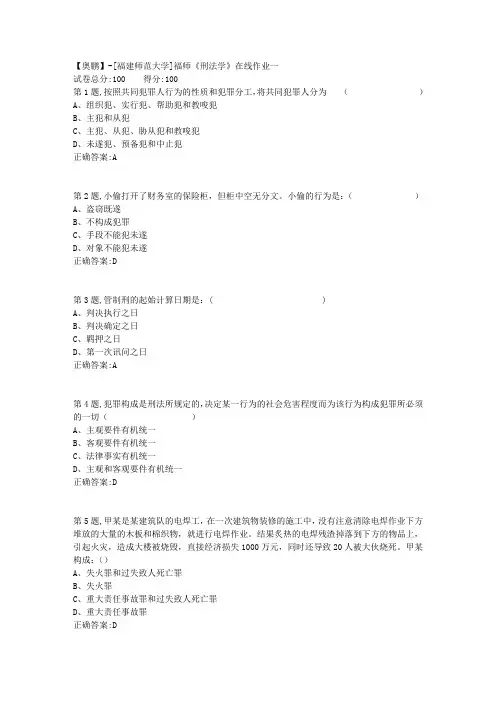

【奥鹏】-[福建师范大学]福师《刑法学》在线作业一试卷总分:100 得分:100第1题,按照共同犯罪人行为的性质和犯罪分工,将共同犯罪人分为()A、组织犯、实行犯、帮助犯和教唆犯B、主犯和从犯C、主犯、从犯、胁从犯和教唆犯D、未遂犯、预备犯和中止犯正确答案:A第2题,小偷打开了财务室的保险柜,但柜中空无分文。

小偷的行为是:()A、盗窃既遂B、不构成犯罪C、手段不能犯未遂D、对象不能犯未遂正确答案:D第3题,管制刑的起始计算日期是:( )A、判决执行之日B、判决确定之日C、羁押之日D、第一次讯问之日正确答案:A第4题,犯罪构成是刑法所规定的,决定某一行为的社会危害程度而为该行为构成犯罪所必须的一切()A、主观要件有机统一B、客观要件有机统一C、法律事实有机统一D、主观和客观要件有机统一正确答案:D第5题,甲某是某建筑队的电焊工,在一次建筑物装修的施工中,没有注意清除电焊作业下方堆放的大量的木板和棉织物,就进行电焊作业。

结果炙热的电焊残渣掉落到下方的物品上,引起火灾,造成大楼被烧毁,直接经济损失1000万元,同时还导致20人被大伙烧死。

甲某构成:()A、失火罪和过失致人死亡罪B、失火罪C、重大责任事故罪和过失致人死亡罪D、重大责任事故罪正确答案:D第6题,甲某因被害人乙某曾与其妻吵架,遂带领二人到乙某家中,质问乙某几句后,便当胸一刀,刺破心脏。

然后又将乙某拖出房屋外,乙某倒地。

甲某等人见状未予理会,径自离去。

()A、甲某构成故意伤害罪B、甲某构成故意杀人罪C、甲某构成过失致人死亡罪D、甲某等人构成聚众斗殴罪正确答案:B第7题,甲某和乙某乘坐丙某驾驶的小客车将丁某撞伤。

甲某和乙某下车把丁某抬到路边,然后劝丙某驾车逃逸。

事后,丁某因未能得到及时救治而死亡。

()A、甲、乙、丙构成(间接)故意杀人罪B、甲、乙构成包庇罪,丙构成交通肇事罪C、甲、乙构成(间接)故意杀人罪,丙构成交通肇事罪D、甲、乙、丙构成交通肇事罪的共犯正确答案:D第8题,甲某路遇离家出走的中学生乙某(女,13岁零8个月),以为是妓女,遂上前搭话。

行为犯的既遂未遂问题行为犯是我国刑法理论中犯罪既遂的类型之一,是指只要实施了符合刑法分则规定的某种基本构成要件行为就为既遂,而无须发生特定的犯罪结果或有该犯罪结果发生的法定危险的犯罪类型1。

一、行为犯是否存在未遂的问题行为犯的概念的提出,是以既遂为模本。

那么,行为犯是否存在未遂的情况呢?鉴于行为犯包括举动犯和过程犯,故在探讨行为犯是否存在未遂问题时,须将二者区分开来。

(一)举动犯举动犯又称即时犯,是指按照法律规定,行为人一着手犯罪实行行为即告犯罪完成和完全符合构成要件,从而构成既遂的犯罪2。

对于这种过于细化的研究,笔者并不认同。

一般认为,我国刑法中的危害行为,是指在人的意志支配下实施的危害社会的身体动静,危害行为在客观上人的身体动静。

可见,对举动犯定义与行为犯定义对行为要素要求的不同,也决定了我国刑法理论中的举动犯概念与日本刑法中的举动犯概念存在区别,后者范畴更近似于我国刑法中行为犯的概念。

以单纯的身体动静为标准来考察犯罪行为,容易得出行为具有过程性的结论,而事实上,刑法中的行为在法律上是对社会有危害的身体动静,“身体动静的社会危害性,是危害行为的价值评价特征,也称为危害行为的社会性特征”3。

因此,必然存在部分身体动静因其性质不会受到刑法的评价,也不应纳入刑法评价范畴。

从我国刑法理论和实践来看,学者结合具体法律规定,一般从举动犯的犯罪构成性质上分析,认为举动犯大概包括两种情况:一是法律将预备形式的行为提升为实行行为的犯罪,二是教唆煽动性质的犯罪。

依照这种观点,举动犯较行为犯的要求更低,只要行为人一有法定的举动,既构成既遂,也就不存在未遂的问题了。

而从具体实践上考察,如刑法中的组织、领导、参加黑社会性质组织罪,行为人只要实施了法定的组织、领导、参加的行为,就是既遂,也不可能出现未遂的情况,这也是学者所认为的“将预备行为提升为实行行为”。

类似的还有煽动民族仇恨、民族歧视罪,也只要行为人一经实施煽动行为,就构成既遂。

论犯罪既遂的标准及认定摘要:根据既遂的构成要件说,确认犯罪是否既遂,应以行为人所实施的行为是否具备《刑法》分则所规定的某一种犯罪的全部构成要件为标准,而不能以犯罪目的是否达到或者犯罪结果是否出现作为犯罪既遂的标准,因为它们不能贯彻到我国刑法的既遂与未遂之分的一切犯罪中。

关键词:犯罪既遂完成形态犯罪既遂的标准由于我国《刑法》仅规定了犯罪未遂,而没有规定犯罪既遂,因而我国刑法理论界对如何界定犯罪既遂与未遂的概念。

理解二者的相互关系及划分二者的界限,历来众说纷纭。

本人认为,这里要解决的首要问题,是明确犯罪既遂与犯罪未遂的各自概念特征以及相互关系犯罪既遂和犯罪预备、犯罪中止、犯罪未遂亦被称为“犯罪的完成形态和犯罪的未完成形态”。

正确的认定犯罪完成和未完成形态有助于正确界定罪与非罪、一罪与他罪的界限。

行为人的主观罪过的内容及其实现程度是犯罪客观危害的决定性因素,各种犯罪未完成形态在犯罪过程中表现出主观罪过以及客观危害的程度,是决定量刑轻重的重要依据。

研究犯罪的完成与未完成形态,以及相关的犯罪发生、发展、变化和终结的各种情况,一方面有其相应的犯罪学、刑事政策学理论研究上的意义;另一方面,对刑法学理论研究来说,有关的研究有助于加深对故意犯罪的认识,犯罪构成等基础理论的深入研究有益。

1一、犯罪既遂的标准(一)犯罪既遂的概念、特征犯罪既遂亦即故意犯罪的完成形态。

关于犯罪既遂的解释或者犯罪既遂的标准,大体可以分为三种学说:1.结果说:认为犯罪既遂是指故意实施犯罪行为并且造成了法律规定的犯罪结果的情况,既遂与未遂的区别就在于是否发生了犯罪结果;2.目的说:认为犯罪既遂是指行为人故意实施犯罪行为并且达到了其犯罪目的的情况,既遂与未遂的区别就在于行为人是否达到了其犯罪目的;3.构成要件说:认为犯罪既遂是指着手实行的犯罪行为具备了具体犯罪构成全部要件的情况,既遂与未遂的区别就在于犯罪行为是否具备了犯罪构成的全部要件。

构成要件说是中外刑法理论上较为通行的观点。

第十章犯罪形态第一节故意犯罪过程中的停止形态一、故意犯罪中的停止形态的概念故意犯罪过程中的停止状态,是指故意犯罪在其发生、发展和完成过程与阶段中,因主客观原因而停止下来的各种状态。

包括两种类型:一是犯罪完成的形态,即犯罪既遂形态;二是犯罪未完成形态,具体包括犯罪预备、犯罪未遂和犯罪中止三种形态。

二、犯罪既遂(一)犯罪既遂的概念所谓犯罪既遂,是指行为人所故意实施的行为已经具备了某种犯罪构成的全部要件。

其主客观特征是:主观上,行为人特定的犯罪意图已经借助犯罪行为的实施全部展开或得到实现;客观上,行为人的犯罪行为已经在主观犯罪意图和意志的支配下达到法定的终点即完成犯罪的状态。

(二)犯罪既遂形态的类型1、结果犯指不仅要有犯罪构成客观要件的行为,而且必须发生法定的犯罪结果,才构成既遂犯罪。

2、行为犯指以法定的犯罪行为的完成作为既遂标志的犯罪。

3、危险犯指以行为人实施的危害行为造成法律规定的发生某种危害结果的危险状态作为既遂标志的犯罪。

如116条4、举动犯是指按照法律规定,行为人一着手犯罪实行行为即告犯罪完成和完全符合构成要件,从而构成既遂的犯罪。

无所谓未遂。

(三)既遂犯的处罚原则对行为符合犯罪既遂特征的既遂犯,在考虑刑法总则一般量刑原则的指导与约束的基础上,直接按照刑法分则具体犯罪条文的法定刑幅度处罚。

案例1:某甲系A市三中学生,15岁,一日因故与其母发生争吵,遂心生恶念,持刀杀其母。

其母受伤尚未死亡,某甲急忙送其母到医院抢救,但抢救无效死亡。

问:分析某甲的犯罪形态是否属于既遂?案例2:某甲在公共汽车上盗得一人钱包下车,后在医院门口见失主正在为丢失钱包而无法为其母医治而痛哭。

某甲立生怜悯之心,遂上前假说拾到钱包退还给失主。

问:分析某甲的犯罪形态。

三、犯罪预备(一)犯罪预备的概念和特征1、犯罪预备的概念犯罪预备是故意犯罪过程中未完成犯罪的一种停止状态,是指行为人为实施犯罪而开始创造条件的行为,由于行为人意志以外的原因而未能着手犯罪实行行为的犯罪停止状态。

犯罪形态都包含哪些

在现实社会中,相信有不少⼈都了解到关于犯罪形态相关问题,在司法实践中,当我们遇到犯罪时,应当保护好⾃⼰,在环境允许的情况下先报警。

对此,店铺⼩编在下⽂为您具体介绍有关犯罪形态包括什么,希望分享的内容能够有所帮助。

犯罪形态都包含哪些

犯罪形态包括以下两种,根据《刑法》的相关规定,犯罪形态⼤部分只适⽤于故意犯罪中,只有在罪犯是出于故意的主观的⽬的⾏使⾏为的时候,才能对该犯罪形态进⾏区分。

具体如下所述:

1、犯罪的完成形态:犯罪既遂。

2、犯罪的未完成形态,包括犯罪预备、犯罪未遂和犯罪中⽌。

此外,不同于犯罪既遂形态的特殊形态的犯罪构成。

其特殊性体现在:它以刑法分则规定的的犯罪构成为基础,同时,由刑法总则的有关的条⽂为补充,犯罪的既遂是犯罪构成的⼀般形态,未完成的犯罪构成是犯罪构成的特殊形态,是修正的犯罪构成。

综合上述,⼩编整理有关犯罪形态包括什么的相关内容。

由此可见,实际上,犯罪形态包括两种分别是未完成和完成。

根据法律规定,只要罪犯出于故意的主观⽬的,才能区分该犯罪形态。

如果你对这⽅⾯还有更多问题,店铺提供专业法律咨询服务。

(⼀)既遂的观念、类型和掌握要领: 1、观念:既遂:(⼈)的⾏为实现分则某条规定的构成要件,直接按该条法定刑处罚。

既遂实质标准:侵害了法益;重点在侵害法益⽽⾮获益(损⼈利⼰,多以损⼈为准) 形式标准:实⾏分则犯罪构成全部内容 2、类型:结果犯、危险犯、⾏为犯 3、掌握要领:分则问题、个罪具体掌握 法条结构分析: 实体法条款:假定+法律效果,实现假定承担法律效果 →刑法(实体法)条款:罪状+法定刑→实现罪状按照法定刑处罚→既遂→处罚的基准形态→实⾏犯→基本的犯罪构成。

例: 1、刑法分则,第232条:故意杀⼈〔致死〕的,处死刑、⽆期徒刑……(故意杀⼈罪的基本构成:①标准程度:既遂;②标准⽅式:实⾏⾏为) 2、前款罪的预备⾏为,可以⽐照既遂犯(前款罪的规定)从轻减轻处罚或者免除处罚。

→刑法总则,第22条(补充或修正的构成) 3、前款罪的未遂⾏为,可以⽐照既遂犯(前款罪的规定)从轻或者减轻处罚。

→刑法总则,第23条(补充或修正的构成) 4、前款罪的中⽌⾏为,可以⽐照既遂犯(前款罪的规定)从轻减轻处罚或者免除处罚。

→刑法总则,第24条(补充或修正的构成) 5、教唆犯前款罪的,按照前款的规定处罚。

→刑法总则,第29条(补充或修正的构成) 6、帮助犯前款罪的,应当按照前款规定从轻、减轻或者免除处罚。

→刑法总则,第27条(补充或修正的构成)类型:1、结果犯,2、危险犯(刑法第114条放⽕…、116条破坏交通⼯具、117破坏交通设施、118条破坏电⼒设备、易燃易爆设备),3、⾏为犯。

对危险犯:a,⼀致:不适⽤未遂。

b分歧:如果均以“结果犯”为基准,则危险犯属于未遂在分则另有规定的情况,是未遂但不适⽤总则未遂规定第116、117、118条。

如果以危险犯为基准,则危险犯本⾝就是⼀种既遂形态,则该罪之结果犯成为结果加重犯。

第119条。

(⼆)未遂犯与预备犯的区别:是否“着⼿”实⾏犯罪。

“着⼿”:开始实⾏⾏为(犯罪)实⾏⾏为=分则条⽂规定的犯罪⾏为=构成要件(客观)⾏为=严格意义的犯罪⾏为。

犯罪既遂的几种形态

根据刑法分则对具体犯罪构成要件的不同规定,犯罪既遂有以下几种形态:

(一)结果犯的既遂

人民律师网整理:以危害行为和危害结果共同构成犯罪的客观方面为标准,即行为人不仅实施刑法分则所规定的行为,而且只有发生了法定的危害结果,才能构成犯罪既遂。

这些犯罪,一般是造成物质性的、有形的损害结果的犯罪,例如故意杀人犯把被害人杀死了,就是故意杀人罪的既遂,如果没有发生被害人死亡的危害结果,就是故意杀人罪的未遂。

盗窃犯非法占有了公私财物,就是盗窃罪的既遂。

如果没有发生非法占有公私财物的结果,就是盗窃罪的未遂,等等。

但是也有造成非物质性损害结果的犯罪,尽管没有对侵害对象造成物质性的、有形的损害,但是也对其犯罪客体造成了实质的损害,其损害状态是实际存在的,如强奸妇女罪,侵害的客体是妇女的性的不可侵犯的权利、妇女的身心健康、人格尊严和名誉。

强奸行为对这些造成了损害,但这些损害却是无形的,精神方面的因素比较大,但是损害结果却是存在的。

(二)结果加重犯的既遂

所谓结果加重犯,是指行为人所实施的犯罪行为,发生了犯罪结果,同时又造成了法定的重结果,因而刑法对其规定了较重法定刑的犯罪。

有的学者认为,结果加重犯是由双重罪过形式构成的犯罪,由于行为人对加重结果是出于过失,而过失犯罪中不存在犯罪未遂问题,因此相应地也就不存在既遂形态。

但刑法界普遍认为,结果加重犯不存在犯罪未遂形态,因为,如果没有发生法定的加重结果,就不成立结果加重犯,当然也就谈不上结果加重犯的未遂,而只能以基本犯罪的即遂犯论处。

(三)行为犯的既遂

所谓行为犯,是指以实行法定的犯罪行为作为犯罪构成必要条件的犯罪。

行为犯是以行为的实行或者完成作为既遂的标准,只要行为人实施了刑法分则所规定的行为,不论是否发生了犯罪结果,其行为本身即构成犯罪既遂。

这类犯罪,大都是造成非物质性的、无形的损害的犯罪。

例如《刑法》规定的煽动颠覆国家政权罪、诬告陷害罪等,只要行为人实施了宣传煽动或者诬告陷害的行为,不管其犯罪目的是否已经达到,犯罪结果是否发生,都构成犯罪的既遂。

(四)举动犯的既遂

所谓举动犯,是指以着手实行刑法分则条文规定的某种具体犯罪的实行行为作为犯罪构成必要条件的犯罪。

对于举动犯,只要行为人着手实行犯罪的实行行为,犯罪即告成立,而不论是否造成了危害结果。

因此,对举动犯既遂的认定,关键在于查明行为人是否已经着手实行犯罪,而不在于其犯罪行为是否造成了有形的危害结果。

但是,对于某些特定的犯罪行为应当具体情况具体对待,如行为人用外国语进行反动宣传煽动,而其煽动的对象根本不懂外语,这事实上是一种手段不能犯罪的未遂,而不宜按既遂罪论处。

因此,举动犯着手实行犯罪以后,并不是在任何情况下都构成犯罪的既遂形态。

(五)危险犯的既遂

所谓危险犯,是指以危害行为具有造成一定危害后果的客观危险状态,作为构成犯罪的必要条件。

危险犯是以造成某种犯罪结果发生的危险状态作为犯罪既遂的标准。

从危险犯的特征看,危险的既遂,要求行为人实施的刑法分则规定的某种犯罪行为,只要构成足以发生严重后果的危险状态即为既遂,而不以严重后果的发生作为认定犯罪既遂的标准。

这类犯罪主要有危害公共安全的几种特定犯罪,例如《刑法》规定的破坏交通工具罪、破坏交通设备罪,都是以行为人的破坏行为造成足以使火车、汽车、电车、船只、航空器发生倾覆、毁坏危险,作为犯罪既遂的标准。

其行为造成了实际的严重后果,则按照《刑法》规定的加重法定刑处罚。