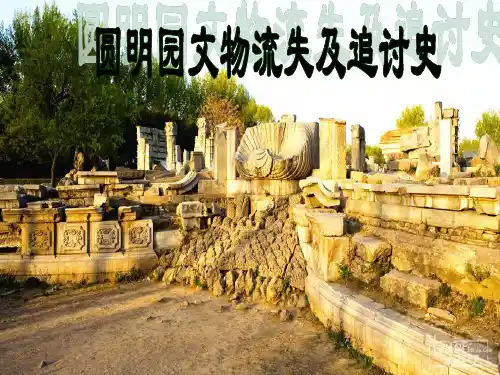

圆明园流失文物及追讨史

- 格式:ppt

- 大小:21.87 MB

- 文档页数:34

圆明园曾遭遇“四劫”:到底流失多少文物?3D复原圆明园原貌1860年英法联军劫掠、火烧圆明园后,圆明园四十景仍剩下超过13处的景观,山形水系也并未破坏。

此后100多年,遭难的圆明园是如何历经火、木、石、土“四劫”,而彻底变为一片废墟的呢?【探访】圆明园到底流失多少文物?“圆明园到底流失了多少文物,没有精确的统计。

”中国人民大学博导、圆明园研究专家王道成说。

他说,根据档案记载,清漪园(颐和园旧称)留有详细的“陈设清册”,详细记载了勤政殿(现仁寿殿)、佛香阁等不同建筑的各种摆设,精确到了每一层楼、甚至每一张桌子,但圆明园的陈设清册没有留存下来,可能是在战火中毁掉了,因而失去了精确排查圆明园流失文物的依据。

今天,我们对圆明园文物的盘点主要来源于众多文物专家的研究。

著名文物专家史树青先生曾在《圆明园——历史·现状·论争》一书中提到:1973年5月,史树青随中国出土文物展览代表团赴法。

前往巴黎东南70公里的枫丹白露的一座行宫参观,法国人称为枫丹古堡。

1863年,拿破仑三世在此另建中国馆,这里收藏着法国侵略军当年从圆明园劫去的大量珍贵文物。

中国馆门前有俩石狮,馆中收藏文物一千余件,展出了320件,全部是1860年从圆明园劫夺去的。

中国馆室内金漆桌案及多宝格上,陈设有商周青铜器,明清官窑瓷器(重要瓷器有宣德青花莲花大碗,康熙、雍正、乾隆三朝的五彩和粉彩瓶、罐、花盆等),明景泰蓝熏炉(宫熏)、尊、觚、吊灯,各种玉雕,各种如意、盔甲和丝绣等物,尚有成对大象牙、成对大犀角。

此外,尚有翡翠、玛瑙、珊瑚、水晶、文竹、黄杨木、象牙器、雕漆等工艺品。

宫廷肩舆(辇)一抬,据说,此肩舆被劫运法国后,拿破仑三世的王后曾乘坐过。

1890年(光绪十六年),薛福成出使法国,在巴黎东方博物馆中国室见有圆明园玉印二方,一曰“保合太和”(青玉方印);一曰“圆明园印”(白玉方印)。

1904年(光绪三十年),康有为游巴黎,在奇规昧博物馆曾见过中国内府珍物及玉玺等,并认为是圆明园文物。

介绍圆明园流失的东西圆明园是中国历史上一座著名的皇家园林,它位于北京市海淀区。

作为中国古代最大最豪华的皇家园林之一,圆明园曾经拥有丰富多样的文物和艺术品,其中许多宝贵文物在19世纪遭遇了严重的劫掠和破坏,成为中国历史上的巨大损失。

以下是圆明园流失的一些重要文物和艺术品:1.卢浮宫三大名画之一《蒙娜丽莎》的中国版《西施图》:《西施图》是一幅明代名家郑燮的作品,被誉为中国最早的人物画。

这幅珍贵的画作在圆明园遭受火灾时被烧毁,使得中国艺术史丢失了一件重要的文物。

2.《郑和下西洋图》:这幅由宫廷画师姚熙所画的作品描绘了明代著名航海家郑和下西洋的壮丽场景,展示了中国古代航海技术的辉煌成就。

然而,这幅画作在圆明园火灾中遗失。

3.著名的赵孟頫《李白诗卷》:据说,这卷珍贵的《李白诗卷》是元代书法家赵孟頫所写,他以擅长楷书闻名于世。

这卷卷轴是圆明园流失的另一件重要书画之一4.文物和艺术品:圆明园内还有许多其他流失的文物和艺术品,例如古玉器、瓷器、铜器、珠宝等。

它们来自不同的历史时期和文化背景,代表了中国古代的丰富历史和文化传统。

5.文化遗产:圆明园本身作为中国皇家园林的代表之一,也是中国古代文化遗产的重要组成部分。

这座园林以其规模宏大、建筑精美、风景秀丽而闻名于世。

然而,它在19世纪遭受的洗劫摧残,使得中国的文化遗产遭受了巨大的损失。

圆明园的流失文物和艺术品的遭遇并非孤立事件,而是中国历史上许多文物宝藏的命运。

无论是因为战争、洗劫、盗窃还是其他原因,中国古代文化遗产的流失一直是一个令人痛心的现象。

但与此同时,这也提醒着我们对文化遗产保护的重要性。

只有通过加强文物保护和教育,才能确保这些宝贵的文物和艺术品得以传承和保护,使他们成为连接过去、现在和未来的重要纽带。

中国追讨圆明园文物的故事朋友!今天咱就聊聊那追讨圆明园文物的事儿。

这故事啊,说起来真的是一场惊心动魄的文化追寻,就像是在寻回失落的珍宝。

我第一次听说这事儿,还得从小时候说起。

有一回我老爸给我讲故事,说那圆明园里头可真是个藏宝地,什么金银珠宝、奇珍异兽应有尽有,可惜啊,后来被外国人给抢走了。

我当时心想,这是咋回事儿呢?这些最珍贵的宝贝咋就被拿跑了呢?这追讨文物的过程就像是在挖老祖宗留下的宝贝一样。

你知道吗?那些失落在外的文物,有的在拍卖会上露脸,价格高得吓人,就像是天上的星星一样遥不可及。

国家可没闲着,像一位耐心的收藏家,时刻都在关注这些披着神秘面纱的宝贝。

有一回看到新闻,说是从海外拍卖行追回了一批珍贵的圆明园文物。

我一边看新闻一边琢磨,这可真是不容易。

这些文物就像流浪在外的孩子,要让它们回家可不是一句简单的说说就行。

这其中的艰难曲折,就好比要从一个巨大的蛛网中解开没头没尾的线索。

你们听说过吗?拍卖会上有时候明明是咱家的东西,结果却得千辛万苦地跟人讨论、协商,再花上一笔不小的资金才买回来。

这些幕后交易的故事,更是让人觉得唏嘘。

有时候我就在想,要是这些文物它能说话,会不会也想迫不及待地说:“快带我回家,我已经等不及啦!”说起来,咱国家的专家啊,真是绝顶聪明,就像是文化侦探。

为了圆明园的那些文物,那可是各显神通,什么途径都要试一试。

有时候就靠一个小小的照片对比,就能确认某件文物是不是圆明园的。

这回家之路,是那么漫长,又是那么耐人寻味。

当然啦,有些文物因为年代太久,早已成了某个外国博物馆里的“常客”。

咱们这追讨的过程啊,那可是在世界范围内打响文化责任的号角。

虽然有的已经回不来了,但它们的存在也无时无刻不在提醒着我们:不能忘记自己的文化根基。

我觉得,圆明园文物追讨的事儿就像是为我们民族找回记忆的旅程。

每一件追回来的文物,不仅仅是回归她所属的土地,更是作为一种文化自信的象征,让我们不停地告诫自己,珍惜眼前所拥有的文化瑰宝。

逃离大英博物馆——流失英国的圆明园文物欣赏I “有一天,两个强盗闯进了圆明园,一个动手抢劫,一个把它付之一炬。

原来胜利就是进行一场掠夺,胜利者盗窃了圆明园的全部财富,然后彼此分赃。

这一切所作所为,均出自额尔金之名。

”——雨果清咸丰十年(1860年),英法联军攻占北京,英国统领额尔金借口清军虐待英军战俘,下令火烧圆明园。

大火三日不灭,150万件文物自此流失海外。

大多数人只知道火烧圆明园烧的是圆明园,实际上,范围远远大于圆明园这一处园林,烧的是京西皇家的三山五园。

即万寿山,香山,玉泉山,颐和园,静宜园,静明园,畅春园和圆明园。

是世界文明史上罕见的暴行。

下面,我们怀着沉重的心情,一起欣赏这些流失于英国的圆明园文物吧。

乾隆金嵌宝金瓯永固杯据现存档案记载,清朝共造办了四只金瓯永固杯,三只金质,一只铜鎏金。

其中两只金质一只铜鎏金造办于乾隆初年,一只金质造办于嘉庆初年。

目前故宫博物馆藏的即为嘉庆二年造办的。

三只中一只金质的现藏于台北博物馆,一只金质一只铜鎏金的则流失于英国伦敦华莱士博物馆。

金瓯永固杯是乾隆皇帝的御用酒杯,寓意江山政权永固。

可能就连乾隆皇帝也想不到,这些寓意非凡的杯子,最终竟然一半流失在了他曾经视作“红毛英吉利”国的手中。

“万寿山清漪园”玺这是乾隆的宝玺,在《清文献通考》卷一百四十三王礼考十九中有记载:“万寿山清漪园”玉玺“青白玉方四寸交龙纽一寸五分”。

印台四面刻有乾隆皇帝于甲申春御题的《万寿山清漪园记》。

乾隆“十全武功之宝”玺该印目前藏于大英博物馆(迫切希望它早日逃出来),为乾隆皇帝私印。

与故宫博物馆的那枚“十全老人之宝”印文相似。

可惜乾隆引以为傲的十全武功,专门为之刻的印最终也流失于英国。

乾隆《鸳锦云章》玉书册页(两册)藏于大英博物馆,用九种古体汉字在玉板上刻写回文诗。

分别为玉筯篆,奇字,古文,诅楚文,小篆,钟鼎篆,尚方大篆,秦玺篆,汉印篆九种。

取循环不息,千秋万载之意。

为乾隆戊辰春月御制。

从圆明园的破坏经历,看文物的流失以及对中国的影响圆明园曾经是海内外名震一时极尽奢华浩荡的一座皇家园林,它的占地面积,修建花费以及园内所珍藏的各式宝物,据说够当时京城的老百姓生活好几年。

若是这样一座园林保存至今,可想而知对中国的旅游文化甚至历史研究会有多么重大的意义,但是偏偏因为百年前列强的一把火,让这个璀璨的明珠从此销声匿迹,园中的珍贵文物也流失海外至今多数都没能回到祖国的怀抱。

圆明园复原图圆明园的“前世今生”在了解圆明园的遭遇之前同样也需要知道圆明园的来历,虽说我们没能亲眼目睹圆明园的真实面貌,但是从众多文献记载以及珍贵的历史图像中都可以感受到它的恢弘瑰丽,当然这样浩大的一座园林是不可能一朝一夕就完成的,那么它究竟怎么来的呢?大家都知道清朝在入主中原以前一直都是北方的一个游牧民族,他们生活在东北那样一个冬季严寒,夏季凉爽的环境中,天生适应了那样的气候。

后来努尔哈赤的后代们彻底推翻了当时腐败无用的明朝,建立了又一个少数民族统治的封建王朝——清朝。

并且从东北大举迁入北京,因而刚来到这里并不能够适应京城夏季炎热的天气,再加上紫禁城内夏季容易发生火灾等安全隐患,而皇帝们也都厌倦深宫高墙之内的生活,便开始将眼光投到北京的郊外。

要知道中国历史上在宫外修建行宫的例子并不在少数,因而当时风景秀丽,气候凉爽的北京西郊成了历代皇帝们修建行宫的首要之选。

清朝中期,当时的康熙帝就开始为自己大量修建行宫,甚至还将一些前朝留下的园子赐给皇室成员,圆明园就是这些园子中的一个。

后来康熙亲自为它题匾,并将它赐给了后来的皇帝雍正,雍正不仅喜爱这座园子,还将它视作是父亲对他寄予的厚望,也正是从这时候开始圆明园进入了它辉煌又悲惨的一段历史。

在雍正登基以前由于圆明园只是一个亲王的园林而未能很好的修缮,登基以后他就开始扩建圆明园,花费了大量的资源和人力,而此后圆明园也被作为后来的君王居住的御园,可以说除了紫禁城外这里是他们待的时间最长的地方。

中国流失文物归家的故事涉及到长期以来国际上的文物流失问题,以及中国通过努力追索和合作逐渐收回部分流失文物的经过。

以下是一些具体的故事和事件:

1.袁崇焕神像:袁崇焕是明代名将,他的神像在美国一家拍卖行流拍后,中国外交部、文化部、国家文物局等部门积极参与,最终通过外交渠道成功劝阻拍卖行,并成功追回神像。

2.圆明园狮首:圆明园曾经是清代的一座宏伟宫苑,遭到了英法联军的洗劫,其中包括了两座青铜狮子的石座。

其中一座狮首于2000年被一名法国著名收藏家购得,经中法两国合作,最终于2013年回归中国。

3.敦煌壁画:敦煌壁画是中国古代艺术的瑰宝之一,曾经有一些敦煌壁画被流失至国外。

通过外交渠道、国际合作以及拍卖追回的例子,中国在一定程度上成功地争取到了一些敦煌壁画的归还。

4.圆明园钟:圆明园钟是一件清代的珍贵文物,曾被流失至法国。

经过多年的努力,中国与法国进行了外交谈判,最终在1995年成功地追回了这件文物。

这些故事反映了中国政府和文化机构在追索流失文物方面的努力,同时也显示了国际社会对合法追索的积极响应。

然而,尽管一些文物已经归还,仍有很多流失文物尚未找回,这依然是一个长期而复杂的问题。

圆明园文物国内流失记作者:邓艳玲来源:《中国周刊》2010年第01期流失在海外的圆明园文物是公众的焦点;而流失在国内的圆明园文物,则少人关心。

如果抽离“国家”的概念,这对同病相怜的“难兄难弟”有共同的命运——现在的拥有者,都不愿将它们归还。

2003年初春的一个上午,即将从北京师范大学艺术系毕业的刘阳,来到西单,拐进西单明珠东侧的一个胡同里。

在这个看似平淡无奇的胡同里,刘阳发现了两件出自圆明园大水法的文物。

胡同里的石鱼“我那是去扫胡同呢。

”刘阳是土生土长的北京人,痴迷于老北京风土人情,拥有着“北京史研究学会会员、北京实地民俗学会会员”等多个头衔。

他没事就喜欢到北京的老胡同里转转,拍些老北京风情照片。

那天,他去的是大秤钩胡同。

这条胡同位于西单华南大厦东侧,西起西单横二条,东至钟声胡同,北与兴隆街相接的胡同,虽然在繁华的西单附近,里面却相对清静,胡同里有不少大院,多是各部委的单位宿舍。

在过去,胡同的空中还飘荡着“磨剪子嘞,戗菜刀”的吆喝声。

刘阳喜欢这种极具老北京特色的胡同,一个上午他就在这里慢慢地走着,看着。

走到胡同中段ll号院的门前,他看到门前高高的门墩上坐着一位大妈,白发灰墙大红门。

就在这个时候,原本关着大红门开了一半,有人推自行车进去,刘阳借着开门关门的机会,向院子里瞅了几眼。

红门开关不到十秒,他瞥到院子当中的树下有一对硕大的石鱼。

“鱼是平躺的,嘴是圆的,非常大,脑袋也非常大,有些像胖头鱼。

”刘阳很少见到这种造型的石鱼。

后来他还去过大秤钩胡同几次,一直想给石鱼拍张照,但看门的老太太说那是机关宿舍,不让随便进。

刘阳一直有点遗憾。

毕业后不久,刘阳到了圆明园管理处文物科工作。

2006年初,为了撰写一本圆明园的书,他开始系统地查阅自己常年来收藏的圆明园老照片。

当他在翻看法国著名的传教士亚乐园1930年代拍摄的两张照片时,他眼前一亮,照片拍摄的是圆明园大水法,上面有着似曾相识的硕大的石鱼。

记忆终于锁定,照片中的石鱼与大秤钩胡同里的石鱼非常相似,有没有可能那对石鱼就是圆明园的呢?刘阳决定带着照相机再去西单。

圆明园丢失文物故事《那些流离失所的“宝贝”》提起圆明园,那真是每个中国人心中的痛啊!想起那曾经辉煌无比,却被强盗洗劫一空的园子,就让人忍不住叹气。

而其中那些丢失的文物,背后的故事更是让人唏嘘。

咱就先说说那个著名的兽首吧。

想象一下,这些个兽首曾经在圆明园的喷泉里欢快地喷着水,多神气啊!可突然有一天,一群强盗闯了进来,二话不说就把它们给掳走了。

这就像是你家里养了一群可爱的宠物,结果被坏人给硬生生抢走了,你说气不气人!而且这些兽首在国外流转的过程那叫一个坎坷,就好像是迷失的孩子找不到回家的路一样。

每次在拍卖会上看到它们的身影,我就忍不住想:“嘿,这可是中国的宝贝啊,你们咋还不还回来呢!”还有那些精美的瓷器、书画啥的,那可都是老祖宗留下来的宝贝啊!强盗们可真是一点都不客气,能拿的都拿走,拿不了的就砸了毁了,这简直就是暴殄天物啊!咱可以想象一下,要是这些文物会说话,它们肯定得抱怨:“我们在中国待得好好的,你们这些强盗干嘛把我们抢走啊,我们想回家!”有时候我就想啊,这些丢失的文物在国外会不会也很想念中国呢?会不会也做梦都想回到自己原来的地方呢?每次看到关于圆明园丢失文物的报道,我心里就憋着一股气,觉得咱得做点啥才能把这些宝贝给接回家。

还好,现在国家越来越强大了,对于这些流失文物的追回也越来越重视。

很多爱国人士也在努力地让这些宝贝们回家。

虽然这个过程可能很漫长,但是总有一天,我相信那些流离失所的“宝贝”们都能重新回到圆明园这个大家庭里。

所以啊,我们也不能光生气抱怨,得努力让自己变得强大。

就像那句话说的:“少年强则国强”。

等我们强大了,那些抢走我们宝贝的人就得乖乖把东西还回来。

到时候,我们可以好好地欣赏这些历经沧桑的文物,给它们讲讲回家的故事。

希望这一天能够早点到来,让那些丢失的文物不再流离失所,早日迎来它们的归期!。

圆明园流失文物的资料圆明园是中国古代一座享誉世界的皇家园林,也是清朝的皇家园林之一。

然而,由于历史原因,圆明园遗失了大量珍贵的文物,这些文物的流失给中国文化遗产造成了巨大的损失。

圆明园流失的文物众多,其中最为著名的就是八国联军焚毁圆明园时所掠夺的文物。

1860年,八国联军入侵北京,焚毁了圆明园,掠夺了大量的文物艺术品。

据统计,八国联军在圆明园掠夺的文物达到了数以百计,其中包括了许多珍贵的瓷器、绘画、书籍、字画等。

这些文物中不仅有中国古代的精美艺术品,还有来自其他国家的文化遗产,如西方的雕塑、绘画等。

这些文物的流失对于圆明园来说无疑是一次巨大的灾难,也对于中国文化遗产的完整性造成了严重的破坏。

除了八国联军焚毁时的掠夺,圆明园的文物还因为其他原因而流失。

在清朝末年,由于政治动荡和社会动乱,圆明园陷入了一片混乱之中,此时一些园内的文物被人们偷盗、掠夺。

另外,还有一些文物因为园内的建筑物毁坏而丧失了原有的价值。

这些因素的叠加,使得圆明园的文物流失达到了一个令人震惊的程度。

圆明园流失的文物之多,不仅令人痛心,也给我们留下了深刻的反思。

文物是一个国家的宝贵财富,是一个民族的历史记忆,是人们传承文化的重要载体。

保护文物不仅是个别人的责任,更是国家和全社会的责任。

我们应该加强文物保护意识,加强文物保护法律的制定和执行,采取有效措施保护好我们的文物遗产,避免再次发生圆明园这样巨大的文物流失事件。

为了弥补圆明园文物流失的损失,中国政府和社会各界一直在努力寻找和追回流失的文物。

近年来,中国政府通过与其他国家的合作,成功追回了一些圆明园流失的文物,这对于圆明园的保护和文物的完整性恢复有着重要的意义。

同时,中国政府也加大了对文物保护工作的投入,修复和保护了圆明园的遗址和建筑物,使其成为一个重要的文化旅游景点,向人们展示了圆明园的风采和历史。

圆明园流失文物的故事告诉我们,文物的保护是一个长期的艰巨任务,需要全社会的共同努力。

圆明园遗失文物介绍圆明园是中国历史上的一座宏伟的皇家园林,位于北京市海淀区,毗邻颐和园。

圆明园建于清朝康熙年间,是清朝皇家园林的代表之一。

然而,由于历史的变迁和战乱,圆明园遭受了严重的破坏,许多珍贵的文物也遗失无踪。

下面将介绍一些圆明园遗失文物的情况。

圆明园的建筑和雕塑是其最重要的文物之一。

圆明园的建筑群规模宏大,包括了宫殿、寺庙、亭台楼阁等。

其中,最为著名的是“十二生肖喷水钟”。

这座由十二个动物形象组成的喷水钟,每天都会按照黄道十二宫的次序喷水,形成了一个独特的景观。

然而,在1860年的英法联军侵华战争中,圆明园被洗劫一空,这座珍贵的喷水钟也被带走,至今下落不明。

圆明园的书画作品也是其独特的文化遗产。

圆明园收藏了大量的书画作品,包括了名家的字画、古籍文献等。

其中,最为著名的是“文津阁”。

文津阁是圆明园内一座藏书楼,内有众多的珍贵文献。

然而,在1860年的英法联军侵华战争中,英军火烧圆明园时,文津阁被毁,大量的书画作品被焚烧殆尽,令人痛惜。

圆明园还收藏了大量的器物和珍宝。

这些器物包括了瓷器、玉器、金银器等,其中许多是历代帝王所赐。

圆明园的瓷器收藏尤为丰富,其中以青花瓷和粉彩瓷最为著名。

然而,在英法联军侵华战争中,圆明园的宝库被洗劫一空,无数珍贵的器物和珍宝被掠夺一空,至今无法追回。

圆明园还遗失了许多历史文献和文书档案。

这些文献和档案包括了历代皇帝的诏令、奏折、日记等,是研究历史的重要资料。

然而,在英法联军侵华战争中,圆明园的文书档案被烧毁,许多珍贵的历史文献也随之消失,给历史研究带来了很大的遗憾。

圆明园遗失的文物包括了建筑和雕塑、书画作品、器物和珍宝、历史文献和文书档案等多个方面。

这些遗失的文物不仅具有很高的艺术价值和历史价值,也是中华民族宝贵的文化遗产。

我们应该加强文物保护意识,努力寻找和追回这些失落的文物,以便更好地传承和弘扬中华民族的优秀文化。

圆明园文物流失的故事以下是 6 条关于圆明园文物流失的故事:1. 你知道吗,在那动荡的年代,圆明园的宝物们遭遇了怎样的劫难啊!就像一个无助的孩子被硬生生夺走了心爱的玩具。

英法联军那贪婪的嘴脸,肆意地抢夺着我们的珍宝,那些精美绝伦的瓷器啊,温润如玉,却被粗暴地掠走,这难道不可恨吗?有一件青花瓷瓶,曾经摆在圆明园内是多么的璀璨夺目,可如今却流落在异国他乡,这是怎样的悲哀呀!2. 你想想,圆明园里那么多珍贵的文物,它们原本有着自己的家,有着属于它们的荣耀。

可侵略者一来,一切都变了。

那幅珍贵的字画,上面的笔墨仿佛还在诉说着曾经的美好,却无奈地被侵略者抢走。

这就好比把你最珍视的东西硬生生夺走一样,让人痛心疾首啊!它们本应在我们的土地上被世代欣赏,可如今却不知在何方,难道不令人气愤吗?3. 圆明园的文物啊,那可都是历史的见证者呀!那些珠宝首饰,闪耀着独特的光芒,却落入了强盗的手中。

就像一群强盗冲进你的家,抢走了你所有的宝贝。

有一套华丽的金饰摆件,工艺精湛到让人惊叹,可它却流落海外,每每想到这,心里就像被扎了一样疼。

这是我们国家的损失,是永远的痛啊!4. 曾经,在圆明园的某个角落,有一件神奇的钟表。

它的指针滴答滴答地走着,记录着时光的流逝。

但是,侵略者来了,他们疯狂地抢夺着,把这件钟表也带走了。

这不就像是强盗把你家里唯一能记录时光的宝贝抢走了吗?如今我们只能在想象中回忆它的模样,这是多么残忍的事情啊!难道我们不应该努力把这些流失的文物找回来吗?5. 还记得圆明园里那尊精美的铜像吗?它原本庄严肃穆地立在那里,展示着我们的文化和艺术。

可是,可恶的侵略者无情地把它夺走了。

这情景多么像一只凶猛的野兽扑向了柔弱的羔羊。

它可是我们民族的瑰宝啊,如今却远在他乡,我们怎么能不挂念呢?想一想,要是我们能让它重回故土,那该有多好哇!6. 你能想象吗?圆明园那么多独一无二的文物,就因为侵略者的贪婪,流散到了世界各地。

比如那本古老的书籍,承载着无数的智慧,却成为了别人的战利品。

圆明园文物流失情况及追讨史陈勇2015级软件工程1班摘要:1860年10月,英法联军劫掠了包括圆明园在内的五园三山等皇家园林,从此,中国的大量珍贵文物流失海外.时至今日,这些文物的命运及其回归等问题越来越受到世人的瞩目.究竟采取何种办法,通过何种途径,才能使流失海外的中国文物返还祖国,学界看法不一.综合国内外史实和国际法理,我们认为,中国文物流失海外的类型与途径不同,我们的态度和办法也应有所不同.对于所有非法出境的文物,我们都有追讨的权利.根据情理法理、文物的价值、成功回归的案例、回归的时空条件等情况,应确定先易后难、逐步索还或索赔的基本原则.对于流失海外的各类文物,当务之急,是追讨外国在侵华战争中掠走且至今仍为该国家所据有的这一部分珍贵文物.然后,再根据具体情况和条件,尝试多种方式和途径逐步追讨其他部分.对于流失海外多年且几经易手,现持有者根据所在国国内法已享有“合法取得时效”,致使原持有者失去追索时限的文物,我国政府在外交谈判之外,还应该充分利用国际公法私法、国际通行的文物保护道德规范以及国际社会舆论等多种资源,经由第三方出面,采取“仲裁”、“调停”、“斡旋”、“和解”等较为灵活的方式,尝试追讨流失文物的各种可能.关键词:圆明园,文物回归,国际法理不久前,法国佳士得拍卖圆明园的两个“兽首”,再次触动了一些中国人敏感而脆弱的神经。

官方媒体的乐此不疲,旨在消解西方国家在人权上“说三道四”的道德合法性,因为圆明园被盗文物就是历史罪证。

每当美国批评中国的人权状况,官方喉舌必定扯起殖民史中屠杀印地安人、种族歧视一些历史老账。

殊不知,历史已今非昔比,黑人成了国家总统、殖民者与土著人的混血后裔日益成为社会主流。

昨天是昨天,今朝是今朝;文物归文物,人权归人权,历史与现实之间需要理性的时间界限,否则一切成了“无厘头”。

圆明园的生肖兽首本不值多少钱,在官方政治化和民间情绪化的作用下,戏剧性的成了“天价国宝”。

圆明园流失文物的历史记忆,给予中国人的不止一味儿指责西方列强侵略者,而是深刻而全面的认识整个历史,即便西方在这一问题上存在遮掩,作为受害者也要反思自身的内在因素。

圆明园被抢走文物的介绍

圆明园是位于北京的一座古代皇家园林,也被称为“圆明三园”。

它始建于清朝康熙年间,占地约350公顷,是世界上规模最大、保存

最完整的皇家园林之一。

然而,在1860年,圆明园遭到了英法联军的洗劫。

他们在对中

国的军事进攻过程中,毁坏了园内众多宫殿、庙宇、亭台楼阁等建筑,更为可耻的是,他们抢走了大量的珍贵文物和艺术品。

圆明园被洗劫的过程中,英法联军将园内的文物和艺术品大规模

掠夺殆尽。

他们抢走了无数的青铜器、玉器、瓷器、字画、书籍、古

代文献等珍贵文物。

其中,以青铜器为主的兽面鼎、豆铃、双耳罐等,以及玉器如翡翠龙凤瓶、玉鉴等都被掠夺一空。

这场洗劫让圆明园的文物损失惨重,丢失的文物和艺术品令人痛心。

这些被掠夺的文物,不仅具有珍贵的历史和艺术价值,也代表着

中国文化的瑰宝。

它们是中华民族宝贵的文化遗产,失去的文物也是

无法弥补的损失。

一百多年过去了,虽然中国政府积极采取措施追回被掠夺的文物,但其中许多宝贵的文物仍然散落在世界各地,令人深感遗憾。

圆明园

的被抢走文物的严重损失,成为了历史上一道无法弥补的伤口,也提

醒着人们珍惜和保护文化遗产的重要性。

中国追讨圆明园文物的故事嘿,说起中国追讨圆明园文物的事儿,那可真是一部充满艰辛与坚持的传奇呢。

就像我们丢了家里最珍贵的宝贝,肯定得想尽办法找回来呀。

圆明园那些文物可都是咱老祖宗留下来的无价之宝,被那些可恶的侵略者抢走了。

咱中国就像一个执着的守护者,一直没放弃追讨。

我听说过这么一个事儿,有一次啊,在国外的一个拍卖会上,出现了圆明园的文物。

这消息一传开,就像一颗石子在平静的湖面激起了千层浪。

咱中国的相关部门和爱国人士可就行动起来了。

他们就像一群英勇的战士,准备把属于我们的东西夺回来。

那文物在拍卖会上被摆着,就像被坏人挟持的人质。

咱中国这边通过各种合法的途径,向举办方抗议。

就像在大声喊:“这是我们的东西,你们不能这么干!”可是那些外国人啊,有的就是耍赖皮,装作没听见。

但是咱没放弃啊。

有一些学者和专家,为了证明这些文物是圆明园的,那可是下了大功夫。

他们翻遍了各种古籍资料,就像侦探在寻找证据一样。

我想象他们在图书馆里、在档案室里,一本本厚厚的书和资料被翻开,灰尘飞扬,他们眼睛都不眨一下,就为了找到那一丝丝能证明文物身份的线索。

有的资料都已经很破旧了,字都模糊不清,他们就拿着放大镜,一个字一个字地看,那个认真劲儿,就像在寻找宝藏的地图。

还有一些民间的爱国人士,他们也在努力。

通过各种渠道去呼吁,让更多人知道这些文物的归属。

就像在人群中大声呼喊,让大家都来关注这件事儿。

经过一次又一次的努力,虽然过程艰难得像爬山,每一步都很吃力,但是咱们的每一次行动都让世界知道,这些圆明园文物是中国的,我们一定要追讨回来,就像找回失散多年的孩子一样,这是我们的使命,这份坚持一直都在呢。

中国文物流失经典案例摘要:1.文物流失问题背景2.圆明园兽首铜像案例简介3.圆明园兽首铜像流失过程4.文物追讨的历程与现状5.我国在文物流失问题上的立场与举措6.总结与反思正文:1.文物流失问题背景文物流失问题一直是我国文化遗产保护领域的痛点。

自19世纪以来,由于战争、盗窃、非法交易等原因,大量珍贵的文物流失海外。

这些文物不仅具有极高的历史、艺术和科学价值,而且承载着中华民族的独特文化记忆。

因此,追讨文物、保护文化遗产成为我国政府和民间的共同使命。

2.圆明园兽首铜像案例简介圆明园兽首铜像原为清朝皇家园林圆明园海晏堂外喷泉的一部分,由意大利雕塑家郎世宁设计,以十二生肖为主题,每个生肖代表一个时辰,共同组成一个循环往复的时辰系统。

1860年,英法联军攻占北京,掠夺了圆明园的大量文物,其中包括兽首铜像。

此后,这些兽首铜像逐渐在海外消失。

3.圆明园兽首铜像流失过程圆明园兽首铜像流失的过程充满了屈辱。

英法联军在掠夺文物时,对这些代表中国文化的艺术品进行了肆意破坏。

据史料记载,当时海晏堂的兽首铜像被砸毁,有些甚至被扔进河里。

此后,这些铜像逐渐出现在国际艺术品市场上,被欧洲藏家收藏。

4.文物追讨的历程与现状自20世纪80年代起,我国开始关注文物流失问题,并通过各种途径积极追讨。

2009年,法国巴黎的一家拍卖行拍卖了圆明园鼠首和兔首铜像,引起我国政府和民间的强烈抗议。

最终,在舆论压力下,拍卖行取消了拍卖。

至今,已有鼠首、兔首、牛首、猴首、虎首、猪首六尊兽首铜像回归祖国,但龙首、蛇首、马首、羊首、鸡首、狗首仍然下落不明。

5.我国在文物流失问题上的立场与举措我国政府一直坚决反对文物非法交易,积极参与国际文化遗产保护合作。

针对文物流失问题,我国采取了多种措施,如加强国内文物保护法规建设、提高公众文保意识、开展海外文物调查、加强与外国政府间的合作等。

此外,我国还积极参与国际文化遗产保护公约的制定,为全球文化遗产保护作出贡献。