北师大版八年级历史上第10课清末民初的教育文化

- 格式:ppt

- 大小:3.96 MB

- 文档页数:31

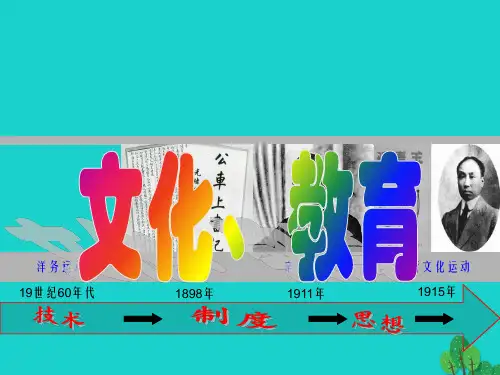

第10课清末民初的文化与教育教材与学情分析:1、教材:中国传统的教育与文化事业在很长的一段历史时期内位于世界领先地位,到了近代却渐渐落后了。

旧式学堂与科举制度不利于对人才的培养和选拔,没有现代的传媒手段,也阻碍了社会的发展和成熟,因此改革和创新势在必行。

以京师大学堂等新式学堂的建立和科举制度的废除为标志,中国的教育开始步入近代化;《申报》和商务印书馆给中国社会的文化事业带来了新鲜的、丰富的内容,它们是中国近代传媒的先行者,在传媒史上占有重要的地位。

2、学情:学生对于一些内容已经有了初步的认识,所以本节课的重点是启发学生思考这些制度措施对中国社会产生的影响。

从而调动学生的积极思维能力。

教学目标:1、知识与能力目标:2、○1了解京师大学堂的创办、科举制度的废除,简洁地说出中国近代教育发端的基本情况。

○2知道<申报)和商务印书馆,了解它们的特色和意义。

○3通过解答“想一想”和材料阅读题,培养从材料中获取有效信息的能力。

2、情感态度与价值观:通过对清末民初教育与文化事业情况的学习,了解中国近代教育与传媒事业正在跟随世界潮流前进和发展,认识到教育改革的必然性,建立大众传播媒体的重要性以及积极影响,从中感受创办者的开拓敬业和献身精神。

教学重点:知道中国近代教育的发端和早期的大众传播媒体产生的基本史实,了解它们对于近代社会生活的影响;教学难点:如何让学生比较真切地感受到这些文化教育事业的变化对中国近代社会发展的重要意义,以及认同、学习先驱者们的开拓创业精神。

教学创意:收集有关封建社会学堂、清末明初新式学堂和现代学校的基本情况,将它们进行比较,谈谈自己的看法。

收集商务印书馆发行的书籍,了解其编印、出版书籍的特色。

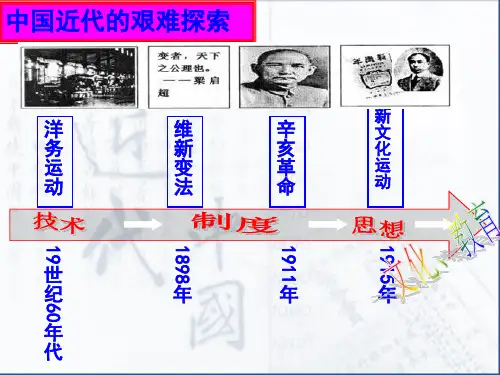

教学过程与方法:【导入新课】:(3分钟)中国传统的教育与文化事业在很长的一段历史时期内位于世界领先地位,到了近代却渐渐落后了。

旧式学堂与科举制度不利于对人才的培养和选拔,没有现代的传媒手段,也阻碍了社会的发展和成熟,因此改革和创新势在必行。

清末民初的文化与教育教课设计设计八年级历史教课设计一、教材剖析《清末民初的文化与教育》是北师大版课程改革实验教材八年级上册第十课。

本课属于第二单元《近代化的困难起步》中的内容。

表现了近代化的困难起步过程中文化和教育方面的表现。

本课主题是学习清末民初中国教育文化事业的发展变化 ,感觉这些文化教育事业的变化对中国近代社会发展的重要意义 ,认可、学习前驱者们的开辟创业精神。

教课要点 :知道中国近代教育的发端和初期的大众流传媒体产生的基本史实 , 认识它们关于近代社会生活的影响 ;教课难点 :怎样让学生比较真实地感觉到这些文化教育事业的变化对中国近代社会发展的重要意义 ,以及认可、学习前驱者们的开辟创业精神。

本课固然不是第二单元的要点课目 ,可是能表现近代化困难起步的完好性 ,是不行或缺的一部分。

中国传统的教育与文化事业在很长的一段历史期间内位于世界当先地位 ,到了近代却逐渐落伍了。

恰好证明封建制度的腐败致使中国近代从政治到文化各方面发展都极其困难。

二、学情剖析初二学生经过初一历史学习的培育 ,已经具备必定的历史思想能力。

本课教课内容 ,学生略知一二但又比较陌生 ,从知识自己而言 ,缺少故事性、生动性 ,但又与学生的平时生活息息有关。

因此本节课的要点是发挥学生采集资料的能力 ,经过比较察看的方法,加强本课的形象性,启迪学生思虑一些制度举措对中国社会产生的影响。

进而调换学生的主观能动性和踊跃思想能力。

三、教课 / 学习目标及其对应的课程标准教课目的 :知识与能力目标 :1 认识京师大学堂的创立、科举制度的取销 ,简短地说出中国近代教育发端的基本状况。

2知道 < 申报 )和商务印书馆 ,认识它们的特点和意义。

3 经过解答“想想”和资料阅读题 ,培育从资猜中获取有效信息的能力过程与方法感情态度与价值观 :经过对清末民初教育与文化事业状况的学习,认识中国近代教育与传媒事业正在跟从世界潮流行进和发展 ,认识到教育改革的必定性 ,成立大众流传媒体的重要性以及踊跃影响 ,从中感觉创立者的开辟敬业和献身精神。

第10课清末民初的文化与教育教案(八年级上册北师大版)【教材分析】第10课“清末民初的文化与教育”与第11课“社会生活的变迁”属于北师大版《历史》八年级上第二单元的最后两课,第二单元的单元标题是“近代化的艰难起步”,这两课所讲述的内容也是近代化所反映出的特征。

这两课重点不多,可以增加一些趣味性。

【课程标准】以科举制的废除和京师大学堂的开办为例,了解近代新式教育发端的主要史实。

以《申报》、商务印书馆为例,了解大众传播媒体对近代社会生活的影响。

【教学目标】知识与能力1、了解京师大学堂的创办、科举制的废除,简洁地说出中国近代教育发端的基本情况;2、知道《申报》和商务印书馆,了解其特色和意义;3、培养学生分析史料、提取有效信息的能力。

过程与方法:联系现实,让学生了解清末民初新式学堂和现代学校的基本情况;通过观看录像,使学生进一步体会废除科举制的必要性;联系现代社会的大众传媒,了解《申报》等对近代社会生活的影响。

情感态度与价值观:通过对清末民初教育与文化事业情况的学习,认识到教育改革的必要性,建立大众传媒的重要性以及积极影响,从中感受创办者的开拓敬业和献身精神。

【教学重点与难点】重点:清末民初教育事业的发展教学难点:如何让学生比较真切地感受到这些文化教育事业的变化对中国近代社会发展的重要意义,以及认同和学习先驱们的开拓创业精神。

教学过程:【教学过程】导入(播放“北大风光”)师:北大是很多人的梦想,你知道北大的来历吗?(学生根据教材谈到京师大学堂的创办。

)展示课题:第10课清末民初的文化与教育评价:很好地与学生们的现实生活联系在一起,使历史与学生生活相距不再遥远,用一所学生们极其向往的大学引起学生们追逐其历史的兴趣,灵活生动得开启新课的教学,改变以往枯燥教学的弊病,使学生耳目一新。

但过于重视华而不实的外表,也不利于教学的进行,没有与上节课教学很好的连接,导致学生学习出现断层,不利于学生学习系统的建立,存在一定弊病。

第10课清末民初的文化与教育学习目标:知识目标:了解京师大学堂的创办、科举制度的废除。

说出中国近代教育的发展情况。

能力目标:解答“想一想”。

情感目标:认识教育改革的必要性,感受创办者的开拓敬业和献身精神。

重点:知道中国近代教育的发端和早期的大众传播媒体产生的基本事实。

难点:让学生比较真切的感受到这些文化教育事业的变化对中国近代社会发展的重要意义。

教学过程:启动课堂复习旧知:听写上节基础知识(见课件)导入:中国传统的教育与文化事业情况在很长的一段时间内位于世界领先地位,到了近代却渐渐落后了。

旧式学堂与科举制度不利于对人才的培养和选拔,没有现代的传媒手段,也阻碍了社会的发展与成熟,因此改革和创新势在必行。

学习导航基本采用教师课件出示学习任务,学生通过自学讨论解决问题的方法,必要时教师点拨的方法。

第一目:京师大学堂的开办1.戊戌变法在教育方面有哪些措施?2、京师大学堂的创办具有怎样的意义?京师大学堂等新式学堂的建立,标志着中国的教育开始步入近代化。

中国人开始接受新式教育,特别是自然科学教育,有利于综合素质的提高。

第二目:废科举,兴学堂中国近代第一个学制是什么?哪些内容是以前没有的?科举制创立完善于什么时候?到明清时期有了什么发展?影响如何?废止于什么时候?意义如何?第三目:《申报》的创办中国近代第一份商业性报纸是什么?影响如何?第四目:商务印书馆的兴办商务印书馆做了哪些工作?课堂小结:在中国教育逐渐落伍与世界的情况下,伴随着新文化运动的发展,一京师大学堂等新式学堂的建立和科举制度的废除为标志,中国的教育开始步入近代化;《申报》和商务印书馆给中国社会的文化事业带来了新鲜的、丰富的内容,他们是中国近代传媒的先行者,在传媒世上占有重要的地位。

三、当堂巩固基础知识并根据时间听写或提问。

四、课堂练习:《学检》19. 随堂练习五、板书设计:六、教后记:。