关于年龄的称呼

- 格式:doc

- 大小:20.50 KB

- 文档页数:2

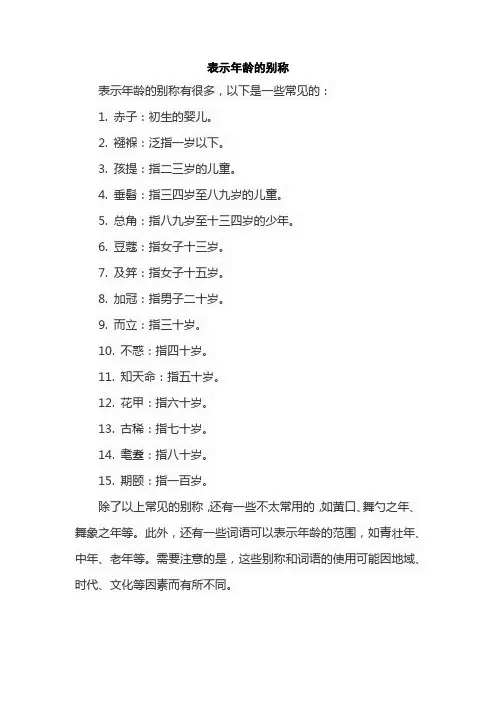

表示年龄的别称

表示年龄的别称有很多,以下是一些常见的:

1. 赤子:初生的婴儿。

2. 襁褓:泛指一岁以下。

3. 孩提:指二三岁的儿童。

4. 垂髫:指三四岁至八九岁的儿童。

5. 总角:指八九岁至十三四岁的少年。

6. 豆蔻:指女子十三岁。

7. 及笄:指女子十五岁。

8. 加冠:指男子二十岁。

9. 而立:指三十岁。

10. 不惑:指四十岁。

11. 知天命:指五十岁。

12. 花甲:指六十岁。

13. 古稀:指七十岁。

14. 耄耋:指八十岁。

15. 期颐:指一百岁。

除了以上常见的别称,还有一些不太常用的,如黄口、舞勺之年、舞象之年等。

此外,还有一些词语可以表示年龄的范围,如青壮年、中年、老年等。

需要注意的是,这些别称和词语的使用可能因地域、时代、文化等因素而有所不同。

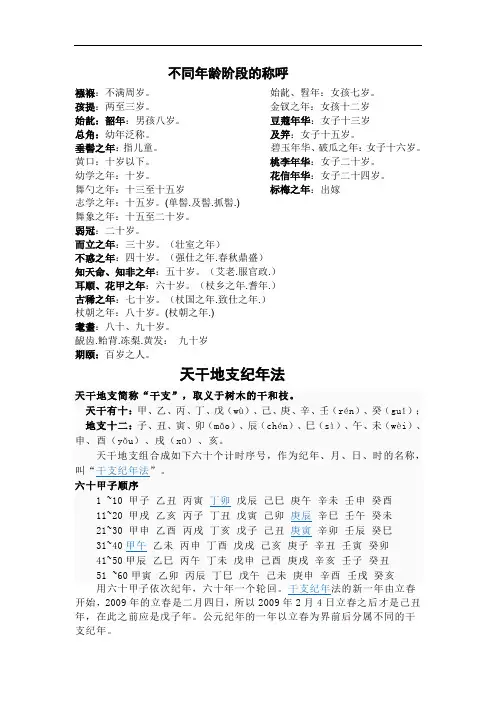

不同年龄阶段的称呼襁褓:不满周岁。

始龀、髫年:女孩七岁。

孩提:两至三岁。

金钗之年:女孩十二岁始龀:韶年:男孩八岁。

豆蔻年华:女子十三岁总角:幼年泛称。

及笄:女子十五岁。

垂髻之年:指儿童。

碧玉年华、破瓜之年:女子十六岁。

黄口:十岁以下。

桃李年华:女子二十岁。

幼学之年:十岁。

花信年华:女子二十四岁。

舞勺之年:十三至十五岁标梅之年:出嫁志学之年:十五岁。

(单髻.及髻.抓髻.)舞象之年:十五至二十岁。

弱冠:二十岁。

而立之年:三十岁。

(壮室之年)不惑之年:四十岁。

(强仕之年.春秋鼎盛)知天命、知非之年:五十岁。

(艾老.服官政.)耳顺、花甲之年:六十岁。

(杖乡之年.耆年.)古稀之年:七十岁。

(杖国之年.致仕之年.)杖朝之年:八十岁。

(杖朝之年.)耄耋:八十、九十岁。

齯齿.鲐背.冻梨.黄发:九十岁期颐:百岁之人。

天干地支纪年法天干地支简称“干支”,取义于树木的干和枝。

天干有十:甲、乙、丙、丁、戊(wù)、己、庚、辛、壬(rén)、癸(guǐ);地支十二:子、丑、寅、卯(mǎo)、辰(chén)、巳(sì)、午、未(wèi)、申、酉(yǒu)、戌(xū)、亥。

天干地支组合成如下六十个计时序号,作为纪年、月、日、时的名称,叫“干支纪年法”。

六十甲子顺序1 ~10 甲子乙丑丙寅丁卯戊辰己巳庚午辛未壬申癸酉11~20 甲戌乙亥丙子丁丑戊寅己卯庚辰辛巳壬午癸未21~30 甲申乙酉丙戌丁亥戊子己丑庚寅辛卯壬辰癸巳31~40甲午乙未丙申丁酉戊戌己亥庚子辛丑壬寅癸卯41~50甲辰乙巳丙午丁未戊申己酉庚戌辛亥壬子癸丑51 ~60甲寅乙卯丙辰丁巳戊午己未庚申辛酉壬戌癸亥用六十甲子依次纪年,六十年一个轮回。

干支纪年法的新一年由立春开始,2009年的立春是二月四日,所以2009年2月4日立春之后才是己丑年,在此之前应是戊子年。

公元纪年的一年以立春为界前后分属不同的干支纪年。

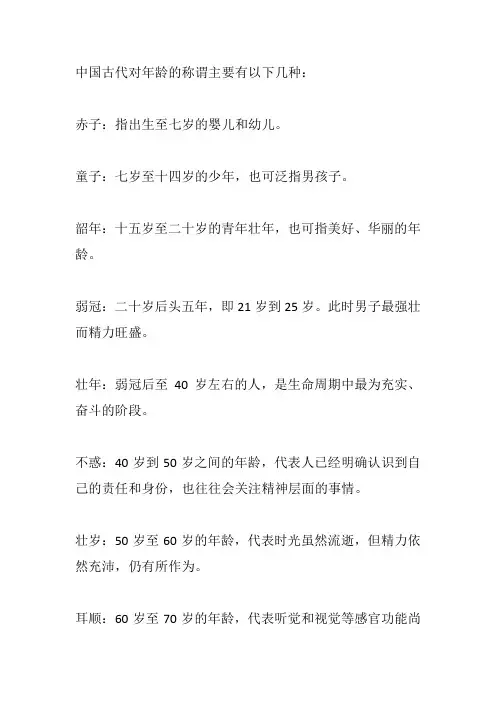

中国古代对年龄的称谓主要有以下几种:

赤子:指出生至七岁的婴儿和幼儿。

童子:七岁至十四岁的少年,也可泛指男孩子。

韶年:十五岁至二十岁的青年壮年,也可指美好、华丽的年龄。

弱冠:二十岁后头五年,即21岁到25岁。

此时男子最强壮而精力旺盛。

壮年:弱冠后至40岁左右的人,是生命周期中最为充实、奋斗的阶段。

不惑:40岁到50岁之间的年龄,代表人已经明确认识到自己的责任和身份,也往往会关注精神层面的事情。

壮岁:50岁至60岁的年龄,代表时光虽然流逝,但精力依然充沛,仍有所作为。

耳顺:60岁至70岁的年龄,代表听觉和视觉等感官功能尚

未衰退。

花甲:70岁至80岁的年龄,代表岁月匆匆,寿命已进入晚期。

古稀:81岁至90岁的年龄,代表人生已经进入晚期,也是人们对长寿老者的尊称。

鲜于:91岁至100岁的年龄,十分罕见,这个称谓通常用来表示敬重。

以上就是中国古代对年龄的主要称谓及其意义。

应当注意的是,由于社会发展和文化多样性等因素,不同时期、不同地区的称谓有所差异。

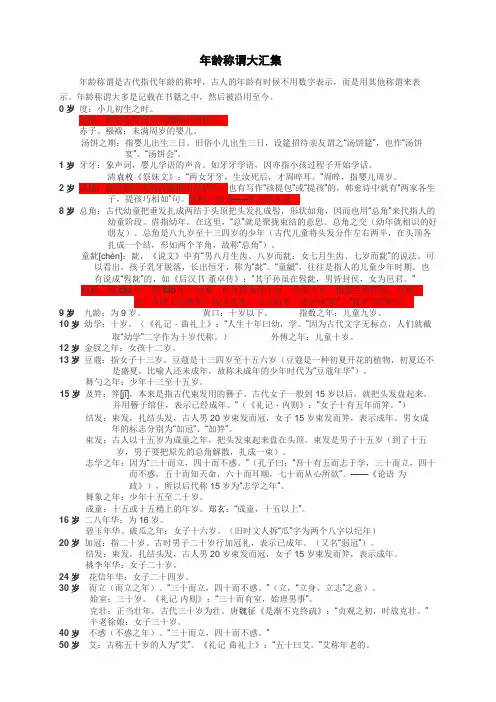

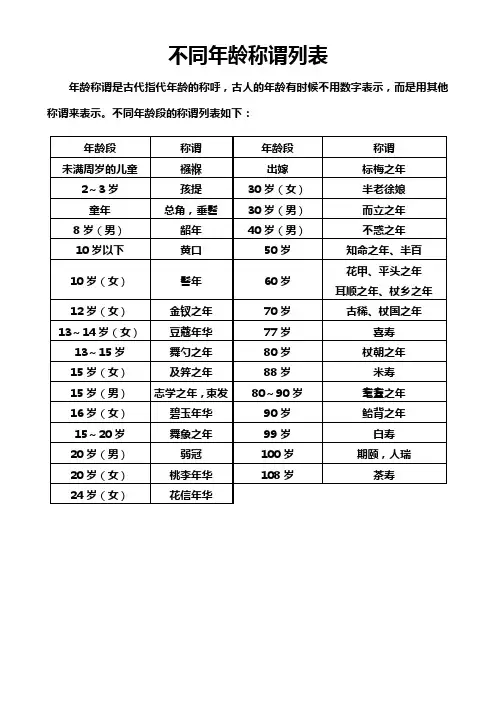

年龄称谓大汇集年龄称谓是古代指代年龄的称呼,古人的年龄有时候不用数字表示,而是用其他称谓来表示。

年龄称谓大多是记载在书籍之中,然后被沿用至今。

0岁度:小儿初生之时。

孩提:指初知发笑尚在襁褓中的幼儿。

赤子、襁褓:未满周岁的婴儿。

汤饼之期:指婴儿出生三日。

旧俗小儿出生三日,设筵招待亲友谓之“汤饼筵”,也作“汤饼宴”、“汤饼会”。

1岁牙牙:象声词,婴儿学语的声音。

如牙牙学语,因亦指小孩过程子开始学话。

清袁枚《祭妹文》:“两女牙牙,生汝死后,才周晬耳。

”周晬,指婴儿周岁。

2岁孩提:指初知发笑尚在襁褓中的幼儿。

也有写作“孩提包”或“提孩”的,韩愈诗中就有“两家各生子,提孩巧相如”句。

孩提:指2——3岁的儿童。

8岁总角:古代幼童把垂发扎成两结于头顶把头发扎成髻,形状如角,因而也用“总角”来代指人的幼童阶段。

借指幼年。

在这里,“总”就是聚拢束结的意思。

总角之交(幼年就相识的好朋友)。

总角是八九岁至十三四岁的少年(古代儿童将头发分作左右两半,在头顶各扎成一个结,形如两个羊角,故称“总角”)。

童龀[chèn]:龀,《说文》中有“男八月生齿、八岁而龀;女七月生齿、七岁而龀”的说法。

可以看出,孩子乳牙脱落,长出恒牙,称为“龀”。

“童龇”,往往是指人的儿童少年时期。

也有说成“髫龀”的,如《后汉书·董卓传》:“其子孙虽在髫龀,男皆封侯,女为邑君。

”始龀、龆tiáo年、髫tiáo年:幼童。

也可指女孩七岁,男孩八岁。

根据生理状况,男孩八岁、女孩七岁换牙,脱去乳齿,长出恒牙,这时叫“龀”,“龆年”或“髫年”。

9岁九龄:为9岁。

黄口:十岁以下。

指数之年:儿童九岁。

10岁幼学:十岁。

(《礼记·曲礼上》:“人生十年曰幼,学。

”因为古代文字无标点,人们就截取“幼学”二字作为十岁代称。

)外傅之年:儿童十岁。

12岁金钗之年:女孩十二岁。

13岁豆蔻:指女子十三岁。

豆蔻是十三四岁至十五六岁(豆蔻是一种初夏开花的植物,初夏还不是盛夏,比喻人还未成年,故称未成年的少年时代为“豆蔻年华”)。

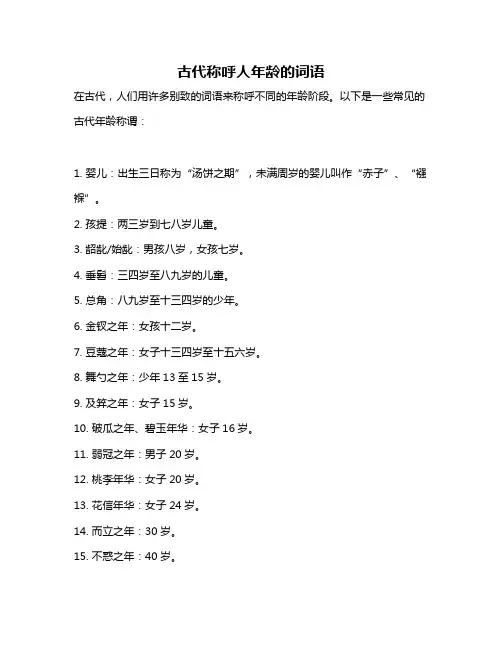

古代称呼人年龄的词语

在古代,人们用许多别致的词语来称呼不同的年龄阶段。

以下是一些常见的古代年龄称谓:

1. 婴儿:出生三日称为“汤饼之期”,未满周岁的婴儿叫作“赤子”、“襁褓”。

2. 孩提:两三岁到七八岁儿童。

3. 龆龀/始龀:男孩八岁,女孩七岁。

4. 垂髫:三四岁至八九岁的儿童。

5. 总角:八九岁至十三四岁的少年。

6. 金钗之年:女孩十二岁。

7. 豆蔻之年:女子十三四岁至十五六岁。

8. 舞勺之年:少年13至15岁。

9. 及笄之年:女子15岁。

10. 破瓜之年、碧玉年华:女子16岁。

11. 弱冠之年:男子20岁。

12. 桃李年华:女子20岁。

13. 花信年华:女子24岁。

14. 而立之年:30岁。

15. 不惑之年:40岁。

16. 知天命、知命之年:50岁。

17. 耳顺之年、花甲之年:60岁。

18. 悬车之年、杖围之年:70岁。

19. 古稀之年、杖国之年:70岁以上。

20. 杖朝之年:80岁。

21. 耄耋之年、朝枚之年、朝枝之年:八九十岁。

22. 期颐之年:百岁之人。

以上是古代对不同年龄阶段的一些称呼,这些称谓富有诗意且寓意深刻,可以体现出古人的智慧和对生活的美好寄托。

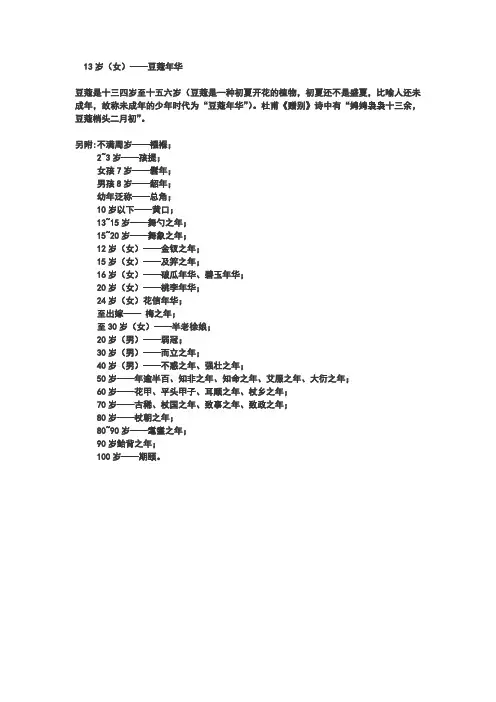

13岁(女)——豆蔻年华

豆蔻是十三四岁至十五六岁(豆蔻是一种初夏开花的植物,初夏还不是盛夏,比喻人还未成年,故称未成年的少年时代为“豆蔻年华”)。

杜甫《赠别》诗中有“娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初”。

另附:不满周岁——襁褓;

2~3岁——孩提;

女孩7岁——髫年;

男孩8岁——龆年;

幼年泛称——总角;

10岁以下——黄口;

13~15岁——舞勺之年;

15~20岁——舞象之年;

12岁(女)——金钗之年;

15岁(女)——及笄之年;

16岁(女)——破瓜年华、碧玉年华;

20岁(女)——桃李年华;

24岁(女)花信年华;

至出嫁——梅之年;

至30岁(女)——半老徐娘;

20岁(男)——弱冠;

30岁(男)——而立之年;

40岁(男)——不惑之年、强壮之年;

50岁——年逾半百、知非之年、知命之年、艾服之年、大衍之年;

60岁——花甲、平头甲子、耳顺之年、杖乡之年;

70岁——古稀、杖国之年、致事之年、致政之年;

80岁——杖朝之年;

80~90岁——耄耋之年;

90岁鲐背之年;

100岁——期颐。

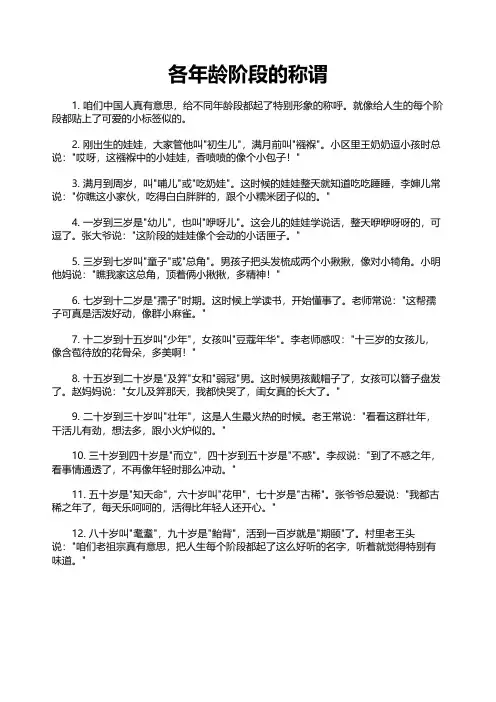

各年龄阶段的称谓1. 咱们中国人真有意思,给不同年龄段都起了特别形象的称呼。

就像给人生的每个阶段都贴上了可爱的小标签似的。

2. 刚出生的娃娃,大家管他叫"初生儿",满月前叫"襁褓"。

小区里王奶奶逗小孩时总说:"哎呀,这襁褓中的小娃娃,香喷喷的像个小包子!"3. 满月到周岁,叫"哺儿"或"吃奶娃"。

这时候的娃娃整天就知道吃吃睡睡,李婶儿常说:"你瞧这小家伙,吃得白白胖胖的,跟个小糯米团子似的。

"4. 一岁到三岁是"幼儿",也叫"咿呀儿"。

这会儿的娃娃学说话,整天咿咿呀呀的,可逗了。

张大爷说:"这阶段的娃娃像个会动的小话匣子。

"5. 三岁到七岁叫"童子"或"总角"。

男孩子把头发梳成两个小揪揪,像对小犄角。

小明他妈说:"瞧我家这总角,顶着俩小揪揪,多精神!"6. 七岁到十二岁是"孺子"时期。

这时候上学读书,开始懂事了。

老师常说:"这帮孺子可真是活泼好动,像群小麻雀。

"7. 十二岁到十五岁叫"少年",女孩叫"豆蔻年华"。

李老师感叹:"十三岁的女孩儿,像含苞待放的花骨朵,多美啊!"8. 十五岁到二十岁是"及笄"女和"弱冠"男。

这时候男孩戴帽子了,女孩可以簪子盘发了。

赵妈妈说:"女儿及笄那天,我都快哭了,闺女真的长大了。

"9. 二十岁到三十岁叫"壮年",这是人生最火热的时候。

老王常说:"看看这群壮年,干活儿有劲,想法多,跟小火炉似的。

"10. 三十岁到四十岁是"而立",四十岁到五十岁是"不惑"。

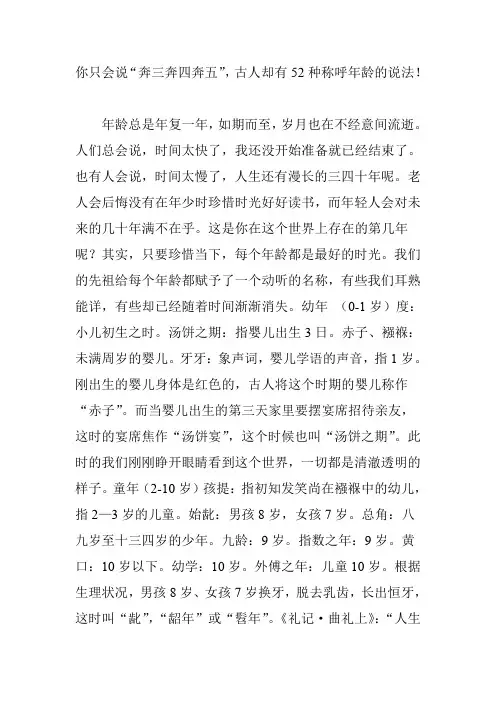

你只会说“奔三奔四奔五”,古人却有52种称呼年龄的说法!年龄总是年复一年,如期而至,岁月也在不经意间流逝。

人们总会说,时间太快了,我还没开始准备就已经结束了。

也有人会说,时间太慢了,人生还有漫长的三四十年呢。

老人会后悔没有在年少时珍惜时光好好读书,而年轻人会对未来的几十年满不在乎。

这是你在这个世界上存在的第几年呢?其实,只要珍惜当下,每个年龄都是最好的时光。

我们的先祖给每个年龄都赋予了一个动听的名称,有些我们耳熟能详,有些却已经随着时间渐渐消失。

幼年(0-1岁)度:小儿初生之时。

汤饼之期:指婴儿出生3日。

赤子、襁褓:未满周岁的婴儿。

牙牙:象声词,婴儿学语的声音,指1岁。

刚出生的婴儿身体是红色的,古人将这个时期的婴儿称作“赤子”。

而当婴儿出生的第三天家里要摆宴席招待亲友,这时的宴席焦作“汤饼宴”,这个时候也叫“汤饼之期”。

此时的我们刚刚睁开眼睛看到这个世界,一切都是清澈透明的样子。

童年(2-10岁)孩提:指初知发笑尚在襁褓中的幼儿,指2—3岁的儿童。

始龀:男孩8岁,女孩7岁。

总角:八九岁至十三四岁的少年。

九龄:9岁。

指数之年:9岁。

黄口:10岁以下。

幼学:10岁。

外傅之年:儿童10岁。

根据生理状况,男孩8岁、女孩7岁换牙,脱去乳齿,长出恒牙,这时叫“龀”,“龆年”或“髫年”。

《礼记·曲礼上》:“人生十年曰幼学。

”我们慢慢开始学着认识这个世界,一天又一天,一年又一年,盼望长大的童年。

少年(12-15岁)金钗之年:女孩12岁。

豆蔻:指女子十三四岁至十五六岁。

舞夕之年:少年13至15岁。

及笄:指女子15岁。

志学之年:孔子曰,“吾十有五而志于学。

”豆蔻是一种初夏开花的植物,初夏还不是盛夏,比喻人还未成年,故称未成年的少年时代为“豆蔻年华”。

古代女子15岁开始就要把头发盘起来,所以女子到了15岁被称作“及笄”,也指已经到了结婚的年纪。

年少的时光是世界给我们最好的礼物,无论是聪慧的学习能力还是年轻的面容,都是从此以后的年岁里不会再次出现的。

不同年龄人的称谓

人初生叫婴儿,不满周岁称襁褓。

2至3岁称孩提。

女孩7岁称髫年。

男孩7岁称韶年。

10岁以下称黄口。

13岁至15岁称舞勺之年。

15岁至20岁称舞象之年。

女孩12岁称金钗之年。

女孩13岁称豆蔻年华。

女孩15岁称及笄之年。

16岁称碧玉年华;20岁称桃李年华。

24岁称花信年华;女子出嫁称标梅之年。

男子20岁称弱冠。

30岁称而立之年。

40岁称不惑之年。

50岁称知命之年。

60岁称花甲或耳顺之年。

70岁称古稀之年。

80岁称杖朝之年。

80至90岁称耄耄之年。

100岁乐期颐。

另外,还有称童年为总角或垂髫,称青少年为束发,女子待嫁称待年或待字,称老年为皓首或白首,称长寿老人为黄发等等。

人生各年龄段的雅称编辑:王顺山人襁褓:不满周岁。

孩提:两至三岁。

始龀、韶年:男孩八岁。

总角:幼年泛称。

垂髻之年:指儿童。

黄口:十岁以下。

幼学:十岁。

舞勺之年:十三至十五岁志学:十五岁。

舞象之年:十五至二十岁。

弱冠:二十岁。

而立之年:三十岁。

不惑之年:四十岁。

知天命、知非之年:五十岁。

耳顺、花甲之年:六十岁。

古稀之年:七十岁。

杖朝之年:八十岁。

耄耋:八十、九十岁。

期颐:百岁之人。

另外对女子专用语言;始龀、髫年:女孩七岁。

金钗之年:女孩十二岁豆蔻年华:女子十三岁及笄:女子十五岁。

碧玉年华、破瓜之年:女子十六岁。

桃李年华:女子二十岁。

花信年华:女子二十四岁。

标梅之年:出嫁附另外一则:幼学之年.10岁舞勺之年.13岁志学之年.15岁(单髻.及髻.抓髻.)而立.壮室之年.30岁强仕之年.春秋鼎盛.40岁艾老.服官政.50岁杖乡之年.耆年.60岁杖国之年.致仕之年.70岁杖朝之年.80岁齯齿.鲐背.冻梨黄发.90岁破瓜之年.瓜字初分.碧玉年华.女子16岁风信之年.花信之年.24岁在我国传统医学文献裏,关於「天年」(人类自然的年寿)的记载------如黄帝《素问.上古天真论》道:「尽其天年,度百岁乃去」;《灵枢经.天年》三度提到人的天年为「百岁」,还说「人之寿百岁而死」;又如《尚书.洪范篇》以百二十岁为寿-----推算人的自然年龄在一百至一百二十岁间,此与现代科学的测算大致相符,说明人类的自然寿命,是可以活到百余岁的。

但是遗传、自然环境、文化教育、天灾人祸、疾病、意外事故及个人生活方式和习惯等因素影响,往往使人天年不遂,留下遗憾,故一般祝寿之辞,多以坚定之喻,献上祈愿。

通俗者,若「寿比南山」、「寿比松龄」、「日月长明」、「福如东海」等。

其实在这些制式外,社交场合中有些长寿的象徵性用语,更富隐喻之雅趣呢!「喜寿」指七十七岁:草书[喜]字看似七十七,故借指七十七岁。

「米寿」是八十八岁:将[米]字拆开彷如八十八的模样,故借指八十八岁。

涨知识:各种年龄段人的别称汇总,值得收藏各种年龄段人的别称1、不满周岁:襁褓2、2~3岁:孩提3、女孩7岁:髫年(tiáo nián)出自晋代陶渊明的《桃花源记》:“黄发垂髫,并怡然自乐。

”4、男孩8岁:龆年(tiáo nian)根据生理状况,男孩八岁、女孩七岁换牙,脱去乳齿,长出恒牙,这时叫“龀”,“龆年”或“髫年”。

5、10岁以下:黄口6、幼年泛称:总角总角:八九岁至十三四岁的少年。

古代儿童将头发分作左右两半,在头顶各扎成一个结,形如两个羊角,故称“总角”。

7、12岁(女):金钗之年8、13岁(女):豆蔻年华豆蔻是一种初夏开花的植物,初夏还不是盛夏,比喻人还未成年9、13~15岁:舞勺之年10、女15岁:及笄之年及笄[jī]:笄,本来是指古代束发用的簪子。

古代女子一般到15岁以后,就把头发盘起来,并用簪子绾住,表示已经成年。

11、15~20岁:舞象之年12、16岁(女):破瓜年华、碧玉年华;13、20岁(男):弱冠弱冠:年满20岁的男子。

古人二十岁行冠礼,以示成年,但体犹未壮,故称“弱冠”。

14、20岁(女):桃李年华15、24岁(女):花信年华16、至出嫁:梅之年;17、30岁(女):半老徐娘18、30岁(男):而立之年19、 40岁(男):不惑之年、强壮之年孔子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

”(《论语·为政》)20、50岁:知命年逾半百、知非之年、知命之年、艾服之年、大衍之年艾:古称五十岁的人为“艾”。

《礼记·曲礼上》:“五十曰艾。

”21、 60岁:花甲、平头甲子、耳顺之年、杖乡之年耳顺之年、还历之年、花甲之年:均指60岁。

孔子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲”。

(《论语·为政》)所以后代称60岁为“耳顺之年”。

0岁度、孩提、赤子、襁褓、汤饼。

1岁牙牙、周晬。

2、3岁孩提8岁总角(8岁至14岁的少年)、童龀、髫龀-始龀、髫年:女孩-始龀、龆年:男孩。

9岁九龄、黄口、指数10岁幼学、外傅之年12岁金钗之年:女孩十二岁。

13岁豆蔻(十三四岁至十五六岁)、十三、舞夕之年(少年十三至十五岁)。

15岁及笄、结发、志学之年、束发、舞象之年(少年十五至二十岁)、成童16岁二八、碧玉年华、破瓜之年。

20岁加冠、弱冠、结发、桃李年华(女子二十岁)。

24岁花信年华30岁而立、始室、克壮、半老徐娘(女子三十岁)。

40岁不惑(不惑之年)、强壮之年。

50岁艾、半百、知天命、知非、艾服、大衍。

54岁六九年(六九五十四)60岁耳顺之年、高龄、花甲、还历之年、下寿、耆[qí]艾、平头甲子、杖乡。

61岁还历寿70岁从心之年、古稀、悬车之年、杖国之年、耋[dié]、耄[mào]耋[dié]之年、致事之年、致政之年。

77岁喜寿:指77岁,草书喜字似七十七,故特代指77岁。

80岁朝枚之年、朝枝之年、耄[mao]耋[die]之年、中寿、伞寿(因伞字的草体形似“八十”)。

88岁米寿(因米字拆开好似八十八。

此外,还含有年事虽高,但食欲旺盛之意)。

90岁上寿、鲐背、冻梨。

99岁白寿(百少一为99,故借指99岁)。

100岁上寿、期颐之年。

108岁茶寿(茶字上面廿,下面为八十八,二者相加得108岁)。

140岁双稀、双庆。

另外称儿童的有:童孺、垂髫、龆[tiao]、髫[tiáo]年、髫[tiáo]龄、稚。

另外称成人的有:冠者。

另外称老人的有:斑白、黄发、皓首、久寿、眉寿、姥[mu](年老的妇人) 、暮齿、暖寿、万寿、遐龄。

女性至出嫁:梅之年。

各年龄段表述

1、童年时期:

不满周岁为襁褓;

2至3岁为孩提;

7岁女性为髫年;

8岁男性为龆年;

9岁泛称总角;

童年为垂髫;

12岁女性为金钗之年;

13岁女性为豆蔻年华;

13至15岁为舞勺之年;

青少年称为束发。

2、少年时期:

15岁女性称及笄之年;

16岁女性称为碧玉年华;

15至20岁称为舞象之年;

20岁的男性称为弱冠;

20岁女性称为桃李年华;

24岁的女性称为花信年华。

3、中年时期:

30岁男性称为而立之年;

40岁男性称为不惑之年;

50岁统称为年逾半百、知非之年且知命之年。

4、老年时期:

60岁称为花甲之年;

70岁称为年过古稀、杖国之年;

80岁的称为杖家之年、中寿;

80至90岁的老人称为耄耋之年;

90岁的老人称为鲐背之年。

5、百岁以上:100岁老人称为期颐、上寿;120岁的老人为花甲重开;140岁的老人成为古稀双庆。

关于年龄的特殊称谓原文:孔子曰:“吾十有五而志于学;三十而立;四十而不惑;五十而知天命;六十而耳顺;七十而从心所欲”..关于年龄的称谓;最常见的要数这五个:而立、不惑、知天命、耳顺、从心..这五个称谓分别指代30岁、40岁、50岁、60岁和70岁..具体出处是《论语•为政》;孔子曰:“吾十有五而志于学;三十而立;四十而不惑;五十而知天命;六十而耳顺;七十而从心所欲”..而这其中;“而立”又是最常被人引用的..大概因为30岁像是一道坎;对于一个人来说特别重要吧除了这五个之外;还有一个“志学之年”;指的是15岁..赤子、襁褓;都指未满周岁的婴儿..另外;有个成语叫“牙牙学语”;这里的“牙牙”;本身是指孩子开始学说话时候发出的声音;后来就用“牙牙”表示一岁左右的孩子..人们经常会说“孩提时代”一词;那么“孩提”具体指几岁呢“孩提”一词出自《孟子》;有时也写作“提孩”; 韩愈有诗曰“两家各生子;提孩巧相如”..指2至3岁的孩子..《礼记•曲礼上》中说:“人生十年曰幼学..”因此十岁的孩子就被称为“幼学”..唐代诗人杜牧有诗云:“娉娉袅袅十三余;豆蔻梢头二月初..春风十里扬州路;卷上珠帘总不如..”其中“豆蔻”一词本意是一种初夏开花的植物;初夏还不是盛夏;用在人身上比喻还未成年..该词主要用在女孩子身上;人们常把女孩十三至十六岁的年龄称为“豆蔻年华”..除了上文提到的“志学之年”外;“束发”也是指15岁;不过该词只能用在男子身上..因为在古代;男子到了十五岁就要把原先的头发解散;扎成一束..加冠指男子20岁..西汉刘向在《说苑•修文》里说:“冠者;所以别成人也..”又说:“君子始冠;必祝成礼;加冠以厉其心..”古代男子以20岁作为成年人的标志..到了这个年纪;男子都要举行加冠礼..加冠礼在宗庙中进行;由父亲主持;并由指定的德高望重的老人给男青年加冠..对于一个男人来说;这是人生中最重要的时刻..但是古人认为此时男青年体犹未壮;故20岁也称作“弱冠”..男子20成年;那么女子呢古代女子是15成年..女子到了15岁就要“束发而笄”..笄是古代的一种簪子;用来插住挽起的头发..及笄或笄年就表示女子已到15岁;已经成年了..为什么女子的成年要比男子早5岁没见过有专门的解释..可不可以说古代女子较男子成熟得早在生活中经常会听人说到“半老徐娘”..什么年龄的女子才能称为“半老徐娘”呢关于这个称呼;有个典故..这个典故出自《南史•后妃传》;说的是南朝梁元帝的妃子徐昭佩;年轻时非常漂亮;美艳动人..但“时间是把杀猪刀”;岁月催人老;妙龄一过;姿色大不如前;但浓妆艳抹的她;仍旧风韵犹存.. 原文说“徐娘虽老;犹尚多情..”因此就有了“半老徐娘”这一说法..古代人平均寿命不像现在这样长;一般女子过了30岁就有可能被称为“半老徐娘”..但按照现在的实际情况;过40岁或者45岁方才可能被说成是“半老徐娘”..这个词带有一定的贬义;只有背着当事人大家才会这样说..对于老年人年龄的称呼;人们最熟悉的大约要数“花甲”和“古稀之年”了..先来说说“花甲”..我国古代用干支来纪年..天干有十;地支十二;十天干和十二地支按照顺序搭配成六十个单位..天干的第一个是甲;地支的第一个是子..合在一起便是“甲子”..六十年才会重复一次;一个甲子就是60年..也称作“六十花甲子”或“花甲”..把这种记时间的词语移用到记人的年龄上;花甲就指60岁..“古稀”一词出自杜甫的《曲江》:“酒债寻常行处有;人生七十古来稀..”所以人们常把70岁称为古稀之年..古人的平均寿命没有今天那么长;今天人们的平均年龄已经超过70岁..在网上查了以下;有种说法是;盛唐时期;人们的平均寿命是50岁左右;不知道是否可信..但70岁在那时候绝对是高龄了;故称为“古稀”..除此之外;70岁还有一种较为少见的称呼:“悬车之年”;该词出自《晋书》;原意是到了70岁就可以辞官回家了..“古稀”以上;有“耄耋之年”;泛指八九十岁的老人;“期颐之年”泛指百岁老人..此外;77岁称喜寿..80岁称伞寿;88岁称米寿;99岁称白寿;108岁称茶寿;140岁称双稀或者双庆..。

关于年龄的称呼

不满周岁——襁褓;

2~3岁——孩提;

女孩7岁——髫年;

男孩8岁——龆年;

幼年泛称——总角;

10岁以下——黄口;

13~15岁——舞勺之年;

15~20岁——舞象之年;

12岁(女)——金钗之年;

13岁(女)——豆蔻年华,

15岁(女)——及笄之年;

16岁(女)——破瓜年华、碧玉年华;

20岁(女)——桃李年华;

24岁(女)花信年华;

至出嫁——梅之年;

至30岁(女)——半老徐娘;

20岁(男)——弱冠;

30岁(男)——而立之年;

40岁(男)——不惑之年、强壮之年;

50岁——年逾半百、知非之年、知命之年、艾服之年、大衍之年;60岁——花甲、平头甲子、耳顺之年、杖乡之年;

70岁——古稀、杖国之年、致事之年、致政之年;80岁——杖朝之年;

80~90岁——耄耋之年;

90岁——鲐背之年;

100岁——期颐。