年龄称谓

- 格式:docx

- 大小:14.12 KB

- 文档页数:1

关于年龄的古今称谓

自古以来,人们就有根据年龄来称呼他人的习惯。

这些富有文化内涵的称谓,蕴含着对不同年龄群体的尊重和期许。

1. 古代称谓:

- 童子/童女:指未成年的男孩和女孩。

- 小儿:泛指儿童。

- 童稚:指年幼的儿童。

- 后生:指青年男子。

- 贤达:指有德行和学识的年轻人。

- 老成持重:形容年长者成熟稳重。

- 老松高僧:对年高德劭的长者的尊称。

2. 现代称谓:

- 婴儿/孩子:指刚出生到青春期前的儿童。

- 少年/青年:指青春期到20多岁的年轻人。

- 中年人:通常指35-60岁的人。

- 老年人/长者:指60岁以上的人。

- 老人家/老人:对年长者的尊称。

无论是古今,人们都十分重视对年龄的体现。

这些称谓不仅反映了对年龄的划分,更体现了对不同年龄群体的尊重与关怀。

它们是中华文化中的一朵馨香之花,代代相传。

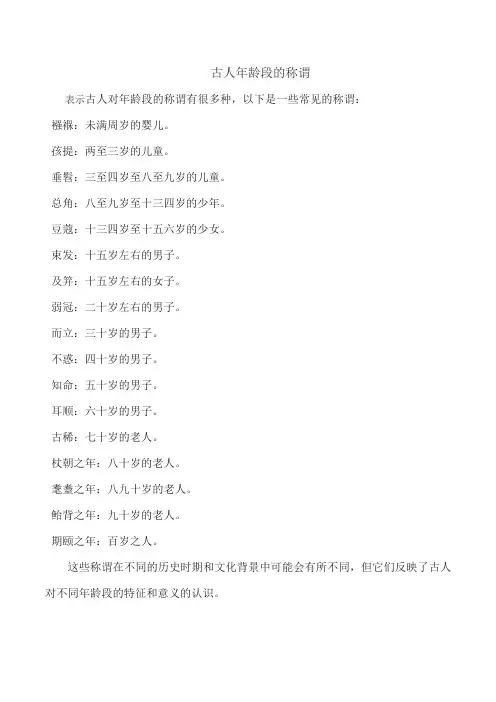

古人年龄段的称谓

表示古人对年龄段的称谓有很多种,以下是一些常见的称谓:

襁褓:未满周岁的婴儿。

孩提:两至三岁的儿童。

垂髫:三至四岁至八至九岁的儿童。

总角:八至九岁至十三四岁的少年。

豆蔻:十三四岁至十五六岁的少女。

束发:十五岁左右的男子。

及笄:十五岁左右的女子。

弱冠:二十岁左右的男子。

而立:三十岁的男子。

不惑:四十岁的男子。

知命:五十岁的男子。

耳顺:六十岁的男子。

古稀:七十岁的老人。

杖朝之年:八十岁的老人。

耄耋之年:八九十岁的老人。

鲐背之年:九十岁的老人。

期颐之年:百岁之人。

这些称谓在不同的历史时期和文化背景中可能会有所不同,但它们反映了古人对不同年龄段的特征和意义的认识。

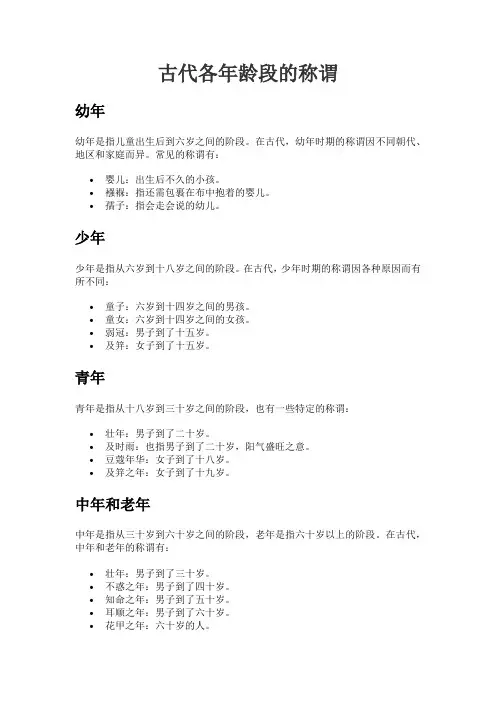

古代各年龄段的称谓

幼年

幼年是指儿童出生后到六岁之间的阶段。

在古代,幼年时期的称谓因不同朝代、地区和家庭而异。

常见的称谓有:

•婴儿:出生后不久的小孩。

•襁褓:指还需包裹在布中抱着的婴儿。

•孺子:指会走会说的幼儿。

少年

少年是指从六岁到十八岁之间的阶段。

在古代,少年时期的称谓因各种原因而有所不同:

•童子:六岁到十四岁之间的男孩。

•童女:六岁到十四岁之间的女孩。

•弱冠:男子到了十五岁。

•及笄:女子到了十五岁。

青年

青年是指从十八岁到三十岁之间的阶段,也有一些特定的称谓:

•壮年:男子到了二十岁。

•及时雨:也指男子到了二十岁,阳气盛旺之意。

•豆蔻年华:女子到了十八岁。

•及笄之年:女子到了十九岁。

中年和老年

中年是指从三十岁到六十岁之间的阶段,老年是指六十岁以上的阶段。

在古代,中年和老年的称谓有:

•壮年:男子到了三十岁。

•不惑之年:男子到了四十岁。

•知命之年:男子到了五十岁。

•耳顺之年:男子到了六十岁。

•花甲之年:六十岁的人。

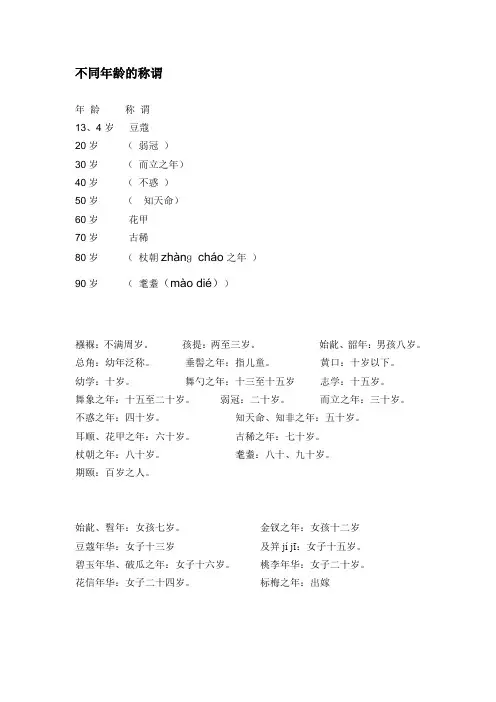

不同年龄的称谓

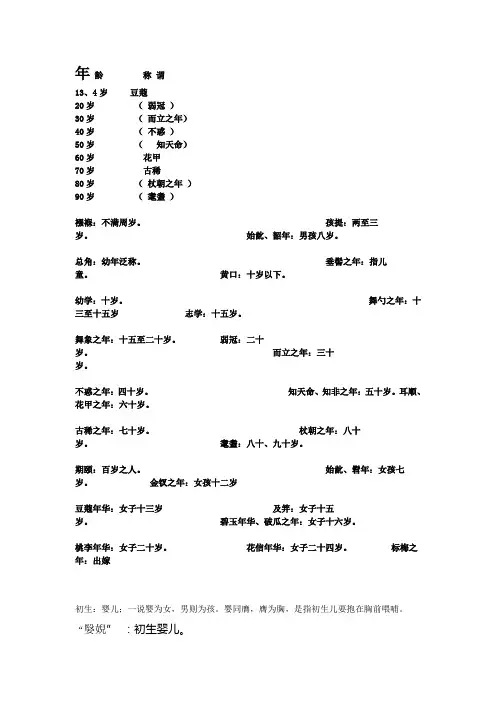

年龄称谓

13、4岁豆蔻

20岁(弱冠)

30岁(而立之年)

40岁(不惑)

50岁(知天命)

60岁花甲

70岁古稀

80岁(杖朝zhànɡcháo之年)

90岁(耄耋(mào dié))

襁褓:不满周岁。

孩提:两至三岁。

始龀、韶年:男孩八岁。

总角:幼年泛称。

垂髻之年:指儿童。

黄口:十岁以下。

幼学:十岁。

舞勺之年:十三至十五岁志学:十五岁。

舞象之年:十五至二十岁。

弱冠:二十岁。

而立之年:三十岁。

不惑之年:四十岁。

知天命、知非之年:五十岁。

耳顺、花甲之年:六十岁。

古稀之年:七十岁。

杖朝之年:八十岁。

耄耋:八十、九十岁。

期颐:百岁之人。

始龀、髫年:女孩七岁。

金钗之年:女孩十二岁

豆蔻年华:女子十三岁及笄jí jī:女子十五岁。

碧玉年华、破瓜之年:女子十六岁。

桃李年华:女子二十岁。

花信年华:女子二十四岁。

标梅之年:出嫁。

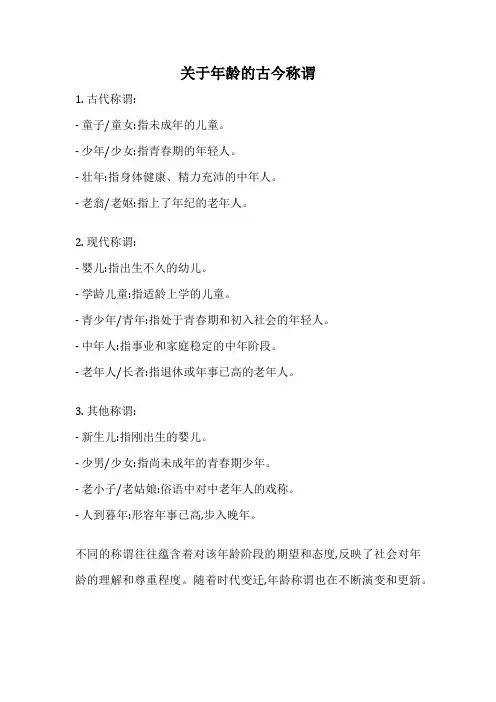

关于年龄的古今称谓

1. 古代称谓:

- 童子/童女:指未成年的儿童。

- 少年/少女:指青春期的年轻人。

- 壮年:指身体健康、精力充沛的中年人。

- 老翁/老妪:指上了年纪的老年人。

2. 现代称谓:

- 婴儿:指出生不久的幼儿。

- 学龄儿童:指适龄上学的儿童。

- 青少年/青年:指处于青春期和初入社会的年轻人。

- 中年人:指事业和家庭稳定的中年阶段。

- 老年人/长者:指退休或年事已高的老年人。

3. 其他称谓:

- 新生儿:指刚出生的婴儿。

- 少男/少女:指尚未成年的青春期少年。

- 老小子/老姑娘:俗语中对中老年人的戏称。

- 人到暮年:形容年事已高,步入晚年。

不同的称谓往往蕴含着对该年龄阶段的期望和态度,反映了社会对年龄的理解和尊重程度。

随着时代变迁,年龄称谓也在不断演变和更新。

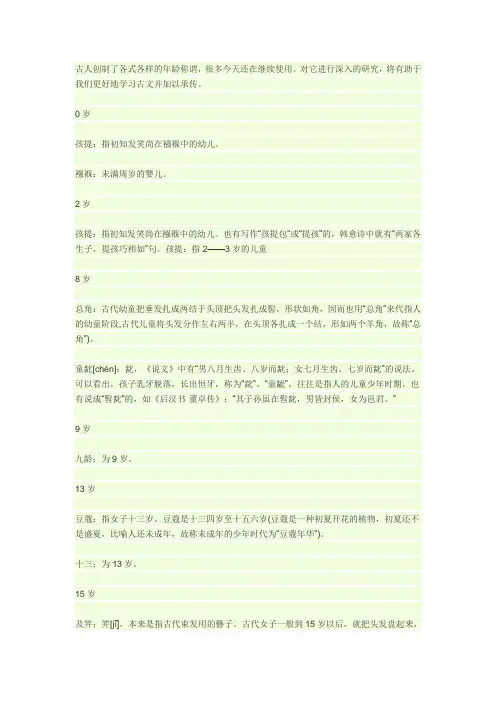

古人创制了各式各样的年龄称谓,很多今天还在继续使用。

对它进行深入的研究,将有助于我们更好地学习古文并加以承传。

0岁孩提:指初知发笑尚在襁褓中的幼儿。

襁褓:未满周岁的婴儿。

2岁孩提:指初知发笑尚在襁褓中的幼儿。

也有写作“孩提包”或“提孩”的,韩愈诗中就有“两家各生子,提孩巧相如”句。

孩提:指2——3岁的儿童8岁总角:古代幼童把垂发扎成两结于头顶把头发扎成髻,形状如角,因而也用“总角”来代指人的幼童阶段,古代儿童将头发分作左右两半,在头顶各扎成一个结,形如两个羊角,故称“总角”)。

童龀[chèn]:龀,《说文》中有“男八月生齿、八岁而龀;女七月生齿、七岁而龀”的说法。

可以看出,孩子乳牙脱落,长出恒牙,称为“龀”。

“童龇”,往往是指人的儿童少年时期。

也有说成“髫龀”的,如《后汉书·董卓传》:“其子孙虽在髫龀,男皆封侯,女为邑君。

”9岁九龄:为9岁。

13岁豆蔻:指女子十三岁。

豆蔻是十三四岁至十五六岁(豆蔻是一种初夏开花的植物,初夏还不是盛夏,比喻人还未成年,故称未成年的少年时代为“豆蔻年华”)。

十三:为13岁。

15岁及笄:笄[jī],本来是指古代束发用的簪子。

古代女子一般到15岁以后,就把头发盘起来,并用簪子绾wan住,表示已经成年。

“及笄”即年满15岁的女子。

及笄:指女子十五岁。

结发:束发,扎结头发,古人男20岁束发而冠,女子15岁束发而笄,表示成年。

男女成年的标志分别为“加冠”、“加笄”。

志学:为15岁。

志学之年:因为“三十而立,四十而不惑。

”(孔子曰:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲”。

——《论语·为政》),所以后代称15岁为“志学之年”。

束发:古人以十五岁为成童之年,把头发束起来盘在头顶。

束发是男子十五岁(到了十五岁,男子要把原先的总角解散,扎成一束)。

16岁二八:为16岁。

20岁加冠:指二十岁。

古时男子二十岁行加冠礼,表示已成年。

年龄称谓13、4岁豆蔻20岁(弱冠)30岁(而立之年)40岁(不惑)50岁(知天命)60岁花甲70岁古稀80岁(杖朝之年)90岁(耄耋)襁褓:不满周岁。

孩提:两至三岁。

始龀、韶年:男孩八岁。

总角:幼年泛称。

垂髻之年:指儿童。

黄口:十岁以下。

幼学:十岁。

舞勺之年:十三至十五岁志学:十五岁。

舞象之年:十五至二十岁。

弱冠:二十岁。

而立之年:三十岁。

不惑之年:四十岁。

知天命、知非之年:五十岁。

耳顺、花甲之年:六十岁。

古稀之年:七十岁。

杖朝之年:八十岁。

耄耋:八十、九十岁。

期颐:百岁之人。

始龀、髫年:女孩七岁。

金钗之年:女孩十二岁豆蔻年华:女子十三岁及笄:女子十五岁。

碧玉年华、破瓜之年:女子十六岁。

桃李年华:女子二十岁。

花信年华:女子二十四岁。

标梅之年:出嫁初生:婴儿;一说婴为女,男则为孩。

婴同膺,膺为胸,是指初生儿要抱在胸前喂哺。

“嫛婗‛:初生婴儿。

汤饼之期:婴儿出生三朝,称为‚汤饼之期‛。

语出刘禹锡《送张盥诗》。

‚满月‛:婴儿出生满一个月称为‚满月‛,也叫‚弥月‛或‚诞月‛。

弥是满的意思,所以弥月即满月。

诞月来自《诗经•大雅•生民》第二章的首句:‚诞弥厥月。

‛这一章是写后稷诞日的情况的。

诞是发语词,‚弥厥月‛是说满了怀孕应用的月数,后来就用‚诞月‛指出生满月。

如苏轼《贺坤成节表》:‚恭临诞月,仰祝圣期。

‛‚晬‛:小儿满月、满一百日或满一岁都称为‚晬‛。

因为晬是满一周期的意思。

满百日称‚百晬‛,满一岁称‚周晬‛。

百晬、周晬本指一种风俗,孟元老《东京梦华录•育子》中曾有记述:‚生子百日,臵会,谓之百晬;至来岁生日,谓之周晬。

‛《颜氏家训•风操》中也说:江南风俗,儿女一周年时为其制新衣,洗浴装饰,‚男则用弓矢纸笔,女则用刀尺针缕并加饮食之物及珍宝服玩,臵之儿前,观其发意所取,以验贪廉愚智,名之为试儿。

‛这种习俗也称为试晬或抓周。

因此,‚百晬‛和‚周晬‛也成为百日和周岁的别称。

宋代人吴自牧《梦梁录•育子》:‚(生子)至来岁得周名曰周晬。

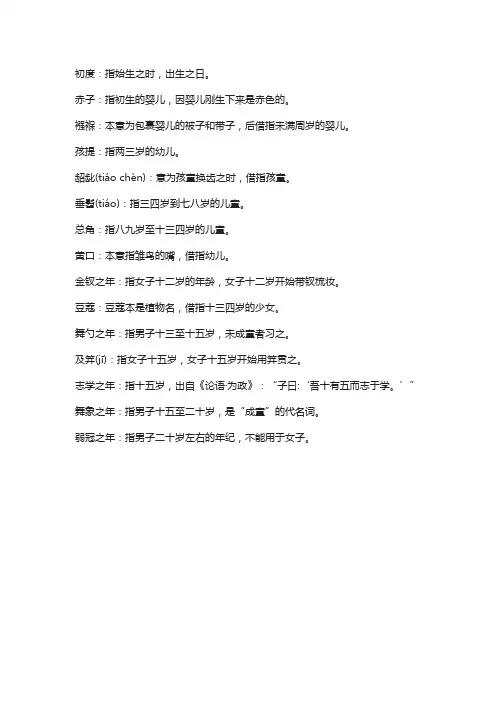

初度:指始生之时,出生之日。

赤子:指初生的婴儿,因婴儿刚生下来是赤色的。

襁褓:本意为包裹婴儿的被子和带子,后借指未满周岁的婴儿。

孩提:指两三岁的幼儿。

龆龀(tiáo chèn):意为孩童换齿之时,借指孩童。

垂髫(tiáo):指三四岁到七八岁的儿童。

总角:指八九岁至十三四岁的儿童。

黄口:本意指雏鸟的嘴,借指幼儿。

金钗之年:指女子十二岁的年龄,女子十二岁开始带钗梳妆。

豆蔻:豆蔻本是植物名,借指十三四岁的少女。

舞勺之年:指男子十三至十五岁,未成童者习之。

及笄(jī):指女子十五岁,女子十五岁开始用笄贯之。

志学之年:指十五岁,出自《论语·为政》:“子曰:‘吾十有五而志于学。

’”舞象之年:指男子十五至二十岁,是“成童”的代名词。

弱冠之年:指男子二十岁左右的年纪,不能用于女子。

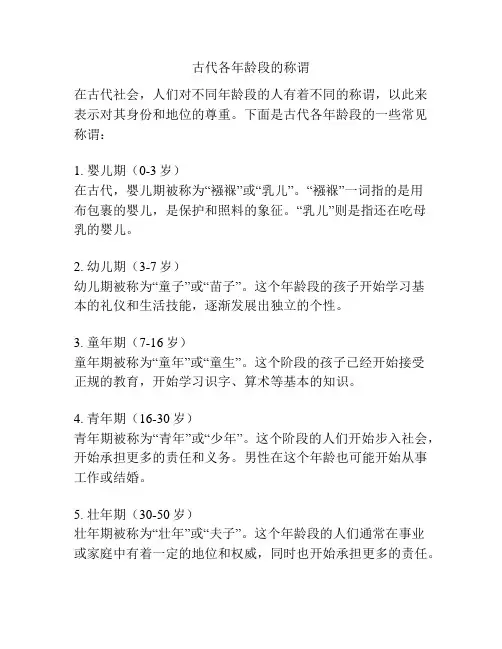

古代各年龄段的称谓在古代社会,人们对不同年龄段的人有着不同的称谓,以此来表示对其身份和地位的尊重。

下面是古代各年龄段的一些常见称谓:1. 婴儿期(0-3岁)在古代,婴儿期被称为“襁褓”或“乳儿”。

“襁褓”一词指的是用布包裹的婴儿,是保护和照料的象征。

“乳儿”则是指还在吃母乳的婴儿。

2. 幼儿期(3-7岁)幼儿期被称为“童子”或“苗子”。

这个年龄段的孩子开始学习基本的礼仪和生活技能,逐渐发展出独立的个性。

3. 童年期(7-16岁)童年期被称为“童年”或“童生”。

这个阶段的孩子已经开始接受正规的教育,开始学习识字、算术等基本的知识。

4. 青年期(16-30岁)青年期被称为“青年”或“少年”。

这个阶段的人们开始步入社会,开始承担更多的责任和义务。

男性在这个年龄也可能开始从事工作或结婚。

5. 壮年期(30-50岁)壮年期被称为“壮年”或“夫子”。

这个年龄段的人们通常在事业或家庭中有着一定的地位和权威,同时也开始承担更多的责任。

6. 中年期(50-70岁)中年期被称为“中年”或“中堂”。

这个年龄段的人们已经经历了一定的社会经验,并成为家庭和社会的重要支柱。

7. 老年期(70岁及以上)老年期被称为“老人”或“长者”。

这个年龄段的人们享受着退休生活,同时也受到社会的尊重和关怀。

这些称谓不仅仅是对不同年龄段的人的称呼,也反映了古代文化对不同年龄段人的观念和重视程度。

在古代社会中,年龄被视为一种权力和地位的象征,人们对不同年龄段的人给予不同的待遇和评价。

继续写相关内容,1500字8. 老寿星(80岁以上)对于那些享年80岁以上的长者,古代社会常常尊称他们为“老寿星”,意味着他们已经达到了长寿的境地。

这是对他们长寿和智慧的赞颂,也是对他们积累的人生经验和智慧的致敬。

在古代,每个年龄段的人都有着各自的称谓,这不仅是一种形式的尊重,还体现了社会对各个年龄段人的期望和角色定位。

婴儿期和幼儿期的称谓,强调了对孩子的照料和关爱,希望他们能健康成长。

二十弱冠、三十而立、四十不惑。

五十而知天命,六十花甲,七十古来稀,八十耄耋;当而立感叹弱冠,当不惑感叹而立

【年龄称谓】

襁褓:未满周岁的婴儿

孩提:指2——3岁的儿童

垂髫:指幼年儿童(又叫“总角”)

豆蔻:指女子十三岁

及笄:指女子十五岁

加冠:指男子二十岁(又“弱冠”)

而立之年:指三十岁

不惑之年:指四十岁

知命之年:指五十岁(又“知天命”、“半百”)

花甲之年:指六十岁

古稀之年:指七十岁

耄耋之年:指八、九十岁

期颐之年:一百岁

古代男子二十行冠礼,身体尚弱,故称弱冠。

孔子《论语为政》:吾十有五,而志于学。

三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。

花甲,指60岁。

花甲一词出自中国古代历法,以六十年为一循环,一循环称为一甲子,又因干支名号繁多且相互交错,又称花甲。

杜甫《曲江二首》朝回日日典春衣,每日江头尽醉归。

酒债寻常行处有,人生七十古来稀。

穿花蛱蝶深深见,点水蜻蜓款款飞。

传语风光共流转,暂时相赏莫相违

曹操《对酒歌》:“耄耋皆得以寿终,恩泽广及草木昆虫。

”。

【语文知识点】1到100岁古人对年龄的称谓在古代,从婴孩呱呱坠地到百岁老者,每一个年龄段都有一个特定的称谓,男生和女生的称谓也有区别,让我们看看古人对不同年龄的称谓。

看完之后你会发现,年龄也可以说得这么美!0岁:初度、赤子、襁褓、汤饼之期。

1岁:牙牙。

2岁:孩提。

8岁:总角、童龇、始龀、髫年、始龀、龆年。

9岁:九龄、黄口、指数之年。

10岁:幼学、外傅之年。

12岁:金钗之年。

13岁:豆蔻、舞夕之年。

15岁:及笄、束发、舞象之年、成童、郑玄。

16岁:二八、破瓜、碧玉年华。

20岁:加冠、结发、弱冠、桃李年华。

24岁:花信年华。

30岁:而立之年、始室、克壮、半老徐娘。

40岁:不惑(不惑之年)。

50岁:艾、半百、知天命、知命之年。

60岁:耳顺、耳顺之年、还历之年、花甲之年、高龄、下寿、耆。

61岁:还历寿。

70岁:从心之年、古稀之年、悬车之年、杖围之年。

80岁:朝枚之年、朝枝之年、耄耋之年、中寿、伞寿。

88岁:米寿。

90岁:上寿、鲐背。

99岁:白寿。

100岁:期颐、期颐之年、上寿。

《礼记·曲礼上》曰:“(男子)二十曰弱冠。

”就是说男子到了二十岁即称“弱冠”。

早在周朝,男子二十岁时要行成人礼,其仪式主要是加冠礼,还要加冠三次,表示有权力参与管理、报效国家、参与祭祀。

“弱”则指“初加冠,体犹未壮,故曰弱也。

”是指体格还不够强壮。

在实行加冠礼的时候,男子还要把头发盘起来,做成发髻,因为要戴帽子。

俗称“上头”、“上头礼”。

笄,即簪子。

自周代起,规定贵族女子在订婚(许嫁)以后出嫁之前行笄礼。

一般在十五岁举行,如果一直待嫁未许人,则年至二十也行笄礼。

行礼时间多为农历三月三上巳节,和男子冠礼一样要三加或者二加。

将发辫盘至头顶,用簪子插住,以示成年及身有所属。

笄礼作为女孩子的成人礼,象男子的冠礼一样,也是表示成人的一种仪式。

感谢您的阅读,祝您生活愉快。

古人年龄称谓大全引言:在古代社会中,人们对于年龄的称谓非常重要。

古人对不同年龄段的人采用不同的称呼,这些称谓既反映了古代社会的等级观念,也反映了人们对年龄的重视和尊重。

本文将为您介绍古人年龄称谓的大全,希望能够帮助读者更好地了解古代文化和社会。

一、儿童阶段1. 新生儿:指出生不久的婴儿。

古代社会对新生儿十分珍视,视其为宝贝。

2. 乳儿:指还在吃母乳的婴儿,年龄一般在出生到三岁之间。

3. 捱堂儿:指已经不吃母乳、能够捱得住磨炼的孩子。

年龄在三岁左右。

二、学童阶段4. 童子:指已经上小学或者正在读书的男孩子。

一般为六岁至十岁之间。

5. 童女:指正在上小学或者正在读书的女孩子。

一般为六岁至十岁之间。

6. 象棋童:指对象棋有初步认知并学会下棋的孩子。

年龄在六岁至十岁之间。

三、青年阶段7. 少年/少女:这个年龄段一般指十岁至十八岁左右的男孩和女孩。

8. 青年男子:指年龄在十八岁左右至三十岁左右的未婚男性。

9. 青年女子:指年龄在十八岁左右至三十岁左右的未婚女性。

四、中年阶段10. 壮年男子:指年龄在三十岁至五十岁左右的男性。

11. 不惑之年:指年满四十岁,有所领悟和经验的阶段。

12. 中年妇女:指年龄在三十岁至五十岁左右的女性。

13. 耳顺之年:指年满五十岁,延年益寿的阶段。

五、老年阶段14. 高年男子:指年龄在五十岁以上的男性。

15. 阳寿之年:指年满六十岁,阳和寿命完全展现的阶段。

16. 高年妇女:指年龄在五十岁以上的女性。

17. 阳寿之年:指年满六十岁,阳和寿命完全展现的阶段。

六、耄耋之年阶段18. 老爷子:指年龄在七十岁左右的老年男性。

19. 高寿之年:指年满八十岁,寿命增加的阶段。

20. 老太太:指年龄在七十岁左右的老年女性。

21. 高寿之年:指年满八十岁,寿命增加的阶段。

结语:古代社会非常重视年龄的尊重和称谓,上方所列的年龄称谓仅是其中的一部分。

这些称谓反映了古代社会对于年龄差异的高度关注,也反映了他们对于长者的尊重和崇敬。

古代各年龄段的称谓在古代,人们对不同年龄段的人有着特定的称谓,这反映了古人对人生不同阶段的认知和价值观。

下面将为大家介绍古代各年龄段的称谓。

1. 童生:这个称谓适用于0-12岁的儿童。

在古代,童生是指尚未成年的孩子,他们以学习为主,跟随长辈接受教育,为将来的发展打下基础。

2. 弱冠:弱冠一词用来形容20岁的年轻人。

弱冠意味着人刚刚过了成年的门槛,还处在稚嫩而有为的阶段。

他们开始展现自己的才华,踏入社会,在各个领域开始追求自己的理想和目标。

3. 不惑:不惑适用于30岁的人。

此时的人已经有了一定的生活经验,对事物能准确明晰地反应和判断,进入了人生的稳定期。

他们在家庭和职业中承担更多的责任,开始为家庭的幸福和事业的发展而奋斗。

4. 有为:有为用于40岁的人。

这个年纪的人经过多年的努力和积累,已经具备一定的社会地位和财富,开始享受生活的成果。

此时他们应该在事业上取得一定的成绩,并为自己未来的发展打下更坚实的基础。

5. 杞梓:50岁的人被称为杞梓。

这个年纪的人已经步入中年,形成了一定的人生观和价值观。

他们应该进一步规划未来的发展,以不断实现自己的人生目标。

6. 不老:不老用于60岁的人。

虽然岁月已经不可逆转,但人们对于60岁的人仍然充满敬意和尊重。

此时的人已经达到了智慧的巅峰,应该以身教和智谋为后辈树立榜样。

7. 耄耋:耄耋适用于70岁以上的老人。

这个年纪的人应该享受家庭的温暖,传承智慧和家族的传统。

虽然身体衰老,但心智依然年轻,他们应该在家庭和社区中发挥余热,为社会作出更多的贡献。

通过这些年龄段的称谓,我们可以看到古代人们对不同年龄段的人有着不同的期望和评价。

从童生到耄耋,每个阶段都有自己的重要性和意义。

这些称谓也给了我们一些启示,告诉我们人生的不同阶段应该有不同的目标和努力方向。

无论处在哪个年龄段,我们都应该珍惜时间,不断成长和进步,为自己和社会做出更多的贡献。

不满周岁——襁褓;

2~3岁——孩提;

幼年泛称——总角;(成语总角之交:与“青梅竹马”相对,它指儿时结交相识并一直陪伴长大的朋友。

)

垂髫(tiáo):古时童子未冠者头发下垂,后常用指儿童。

10岁以下——黄口;(成语黄口小儿:黄口,指儿童;小儿,指小孩子。

常用以讥讽别人年幼无知。

)

黄发:老年人头发由白转黄,后常用指老人。

女孩7岁——髫(tiáo)年;

12岁(女)——金钗之年;

13~14岁(女)——豆蔻年华,

15岁(女)——及笄之年;成人礼

16岁(女)——碧玉年华;

20岁(女)——桃李年华;

24岁(女)——花信年华;

女子到了出嫁的年龄——摽(biào)梅之年;

30岁(女)——半老;

13~15岁——舞勺之年;

20岁(男)——弱冠之年;成人礼

30岁——而立之年;

40岁——不惑之年;

50岁——之年;

60岁——花甲之年;耳顺之年

70岁——古稀之年;杖国之年

80岁——杖朝之年;

80~90岁——耄耋(mào dié)之年;

90岁——鲐(tái)背之年;

100岁——期颐(yí)之年。

汉语中对男女老少各年龄段都有相对应的别称,每个别称都有相应的出处。

【按年龄段分】未满周岁者,称之为“襁褓之年”;到了三岁则称之为“孩提之年”;男女幼年,泛称“总角”;10岁以下,皆称黄口;13—15岁,为“舞勺之年”;15—20岁,称为“舞象之年”;20岁叫“冠岁”;30岁称“而立”之年;40岁称“不惑”、“花龄”;50岁称“知命”;60岁称“花甲”,“耳顺”;70岁称“古稀”之年,又称“杖国之年”,“从心所欲”;80岁叫“耋”,又称“杖朝”;90岁叫“耄”;称老人叫“耋耄”;100岁叫“期颐”,“龟年”,又可称为“人瑞”;140岁叫“古稀双庆”。

【按男女孩分】女孩7岁,称之“髻年”;女子12岁时,称为“金钗之年”;13岁则称为“豆蔻之年”;15岁称为“及笄之年”;16岁称为“碧玉年华”;20岁称为“桃李年华”;24岁称为“花信之年”;出嫁时称为“标梅之年”。

男孩8岁,称之“龄年”;古时男子到了15岁开始束发,因此称为“束发之年”;20岁,称为“弱冠”。

【称谓字谜】此外,更为有趣者,古代人寿之称谓,还借助我国汉字形体之奇特,而称为‘喜寿’、“米寿”、“白寿”、“茶寿”等等。

有一次,华罗庚先生请教郭沫若先生,如果未到整数,如只有77岁、88岁、99岁,怎么称呼呢?郭老回答说:“77岁叫‘喜寿’,88岁叫‘米寿’,99岁叫‘白寿’。

郭老进一步解释说:“‘七十七’,‘八十八’,‘九十九’是三个字谜。

‘喜寿’可猜为‘七十七岁’。

因为‘喜’字的草体便是‘七十七’三个字组成。

‘米寿’可猜为‘八十八岁’,因为‘米’字上中下为‘八十八’,组成。

‘白寿’可猜为‘九十九岁’,因为‘白字是那‘百’字去‘一横’,即为‘九十九’。

还有一个‘茶寿’,析茶字便知:茶上草头代表‘廿’,下边的‘米’代表八十八,合为108岁。

‘茶寿’就是108岁的高寿者。

”郭老既风趣地揭开了“喜寿”,、“米寿”、“白寿”的谜底,又丰富了寿文化,贵为一举两得。

年龄称谓

年龄称谓是古代指代年龄的称呼,古人的年龄有时候不用数字表示,而是用其他称谓来表示。

年龄称谓大多是记载在书籍之中,然后被沿用至今。

古人的年龄有时不用数字表示,不直接说出某人多少岁或自己多少岁,而是用一种与年龄有关的称谓来代替。

垂髫(tiáo)是三四岁至八九岁的儿童(髫,古代儿童头上下垂的短发)。

总角是八九岁至十三四岁的少年(古代儿童将头发分作左右两半,在头顶各扎成一个结,形如两个羊角,故称"总角")。

豆蔻是十三四岁至十五六岁

(【出自】:唐·杜牧《赠别》诗:"娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初。

"故特指女孩子十三四岁)。

束发是男子十五岁(到了十五岁,男子要把原先的总角解散,扎成一束)。

弱冠是男子二十岁(古代男子二十岁行冠礼,表示已经成人,因为还没达到壮年,故称"弱冠")。

而立是男子三十岁(立,"立身、立志"之意)。

不惑是男子四十岁(不惑,"不迷惑、不糊涂"之意)。

知命是男子五十岁(知命,"知天命"之意)。

花甲是六十岁。

古稀是七十岁。

耄(mào)耋(dié)指八十岁。

鲐背之年指九十岁。

期颐指一百岁。